引言

只要进步会停止,它将非常美妙。

——罗伯特·穆齐尔

当织布机能自己织布时,人类的奴役将会终结。

——亚里士多德

如果没有那600位灯夫,1900年时夜晚的纽约城就只能由月光照亮。他们拿着火把爬上梯子,确保行人离开家以后走在街上不至于只能看到不远处燃着的雪茄。但1907年4月24日晚上,曼哈顿街头2.5万盏煤气灯中绝大部分都没有被点亮。灯夫们通常会在下午6点50分左右点亮文明的火光,但这一晚他们并没有点灯——他们罢工了。虽然没有听说发生暴力事件,但黑暗降临后纽约市民纷纷向煤气公司和警察投诉。警察们来了以后尝试点亮周边的灯,却发现没有梯子很难办到。很多警察太胖了,爬不上灯柱,群众也几乎帮不上忙。在哈林区,男孩们发明了一项新运动:每当警察成功点燃一盏灯,他们就爬上柱子把灯灭了,然后跑掉。在公园大道,一位年轻人因为灭掉了警察点亮的灯而被捕。很少有灯长时间亮着。甚至到了晚上9点,只有中央公园里少数东西走向的马路有亮光,因为那儿是由电灯照亮的。 1

那一年以点灯为业的人是不幸的。油灯和煤气灯总需要有人照看,但神秘的电力出现后,灯夫的技能不再有任何价值。电街灯带来了光亮,也带来了怀旧情绪。许多市民仍觉得一定有个年轻人在黄昏点亮街灯,在黎明将其熄灭。在纽约,灯夫已经与警察、邮递员一同成为邻里间的团体。自1414年伦敦的第一批街灯亮起,这一职业就存在了,但现在它即将成为遥远的记忆。1924年《纽约时报》( New York Times )报道:“大都市中的灯夫成了过多的技术进步的受害者。” 2 事实上,在19世纪后期纽约就安装了第一批用电的路灯,但它们并没有让灯夫变得多余。每一盏灯都有一个开关,必须手动开启和关闭。早期的电气化只是让灯夫的工作更加轻松了,灯夫不再需要带着长长的火把点亮街灯。但灯夫并不是技术进步的受益者。点灯这一技能曾经能让一个工人养家糊口,而现在开灯变得非常简单,小孩子们在放学回家的路上就能随手完成。这种情况在历史上屡见不鲜:简化只是迈向自动化的一步。变电站的出现逐步规范了电街灯,职业灯夫大规模减少。到了1927年,电已经垄断了纽约市的照明,随着最后两名灯夫放弃这一工作,灯夫这一职业和灯夫联盟(the Lamplighters Union)就此终结。 3

托马斯·爱迪生(Thomas Edison)改进的电灯泡无疑让世界变得更好也更明亮了。他取得巨大进展的那天,他的实验室所在的门罗公园里,油灯和蜡烛仍在污染着空气。2018年诺贝尔经济学奖得主威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)指出,随着电力普及至芝加哥的音乐学院、伦敦的下议院、米兰的斯卡拉大剧院以及纽约股票交易所的交易大厅,照明价格大幅下降。 4 从街灯照明的情况来看,即使是纽约灯夫们(他们中的一些人被迫提前退休)也承认,新照明系统更为便捷。一位灯夫每晚最多能处理50盏灯,而如今一位变电站员工能在数秒内开启几千盏灯。然而如果一件事会威胁一个人的生计,抵制它就再自然不过了。对多数城市居民来说,技能就是他们的资本,他们正因这些人力资本而得以养家糊口。因此,尽管新系统有许多优点,但它并不在所有地方受到所有人的欢迎,这并不令人意外。比如当比利时韦尔维耶市政府宣布要启用电力照明时,灯夫们因担心失去工作上街抗议。为了驱走黑暗,当地政府招募了另一群灯夫,但他们很快遭到了罢工者的袭击——后者威胁道,他们将一直破坏街灯,直到末日来临。虽然当地警方介入了,但愤怒的灯夫袭击了警察总部。比利时政府只得召集军队来平息事态。 5

确实有些人为技术进步付出了代价。但在整个20世纪,西方世界绝大部分城市居民已经接受了技术能驱动财富积累这一事实。他们意识到,消灭那些最危险最卑微的工作能改善工作环境,自己的工资取决于机械力量的运用。此外,他们也受益于不断涌现的新产品和新服务。汽车、电冰箱、收音机和电话(随便列举几样),这些革命性技术在1950年的西方社会很普遍,但在文艺复兴时期,即使是欧洲贵族也无法享有。1900年,普通家庭主妇依然只能在梦里体验上层阶级的生活,梦想着有仆人替她们做最烦琐的家务。接下来的几十年里,突然间每个家庭都能平等地拥有电子仆人了。洗衣机、电熨斗和其他一系列家电包揽了数小时的辛苦家务活。总而言之,正如伟大的经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)的观察,资本主义的成就不是“给女王们提供更多的丝绸长筒袜,而是通过不断减少生产一只丝袜所需的工作量来回馈工厂女工,让她们也买得起长筒袜”。 6

我们很容易过度简化历史。但如果说有一个潜藏的主要因素主导着过去两个世纪的经济和社会变革,那么这个因素当然是技术进步。用埃夫西·多玛(Evsey Domar)的话来说,如果没有技术进步,“资本积累就等同于在木犁上累加木犁”。 7 经济学家们估计,超过80%的富有国家和贫困国家之间的收入差距可以用技术采用率的差异来解释。 8 而且只考虑收入会极大低估已经发生的改变。很难想象在我曾祖母生活的那个年代,人们赶路的速度顶多只有马车或火车那么快。在晚上人们只能靠蜡烛和油灯驱走黑暗。工作对体力的要求极高。很少有女性从事有报酬的工作——家就是她们的工作场所。她们在露天的炉子上准备饭菜,砍树劈柴,为做饭和取暖提供燃料。她们不得不用桶从小溪或井中打水,然后提到室内。当时的人们对技术进步充满热情,甚至可以说十分欣喜,这并不让人意外。1915年,发表在《文学摘要》( Literary Digest )上的一篇文章大胆预言,随着电气化发展,“病菌将变得几乎不可能在城市中传播,人们也不会受伤,农村的人会来城市休息或疗养”。 9 爱迪生本人相信电力会帮助我们克服人类进一步发展的最大障碍——对睡眠的依赖。技术是人们的新宗教,人们有一种感觉:不存在技术不能解决的问题。

事后,如果考虑到技术带给人们的好处,我们就会惊讶地发现,像托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)和大卫·李嘉图(David Ricardo)这些19世纪早期的经济学家都不相信技术会给人类带来很大的进步。19世纪和20世纪早期的技术带来的好处要经过一段时间才能被经济学领域认识到。但于1987年获得诺贝尔经济学奖的罗伯特·索洛(Robert Solow)在20世纪50年代就发现,20世纪经济学领域的所有进展几乎都要归功于技术。还有一些人则证明,那些好处得到了广泛的分享。西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)发现,美国变得更平等了。他还提出并推进了他的资本主义发展理论,即随着工业化的发展,不平等会自动减少。尼古拉斯·卡尔多(Nicholas Kaldor)观察到,一直以来劳动力获得了增长收益的三分之二。索洛发展出的理论框架认为,技术进步给当时的每一个社会群体带来了同等的好处。从今天来看,这样的乐观主义似乎十分荒谬,但对这位20世纪50年代的经济学家来说,有太多可以让人持乐观态度的理由。

如果任由技术创新蓬勃发展,整个社会就能变得更富有、更平等,那么少数灯夫丢失工作又有什么关系呢?许多被取代了的灯夫也许会找到危险系数更低、收入却更高的工作。纵然有一些人败给了技术,但整个社会愿意牺牲少数人而为多数人接受进步,这似乎也没错。但如果牺牲者数量更多,我们还会这样想吗?如果大部分被取代的工人都只能找到工资更低的工作呢?毕竟“特殊世纪”(“special century”,由罗伯特·戈登提出,指1870—1970年。见本书尾注。——编者注)的特殊之处不仅仅在于极快的经济增长, 10 它的另一个重要特征是,几乎所有人都从进步中获益了。技术进步中当然有取代劳动力的部分,但更多的是使能技术。总体而言,技术提高了工人们的生产力,让他们的技能更有价值,也让他们赚得更多。即使对于那些在和机械化的角逐中失去工作的人来说,也有大量体力要求更低、工资更高的工作可以选择。本书的观点是,在人工智能时代,我们不能再理所当然地对技术持以上乐观态度。这也不会是一种历史常态。黄金时代的经济学家们在当时保持乐观并没有错,但他们的错误在于认为他们见证的历史会永远持续下去。没有一条铁律假定技术一定能在牺牲少数人利益的情况下造福多数人。当大部分人被技术变革甩下时,他们就可能会抵制它。这是自然而然的。

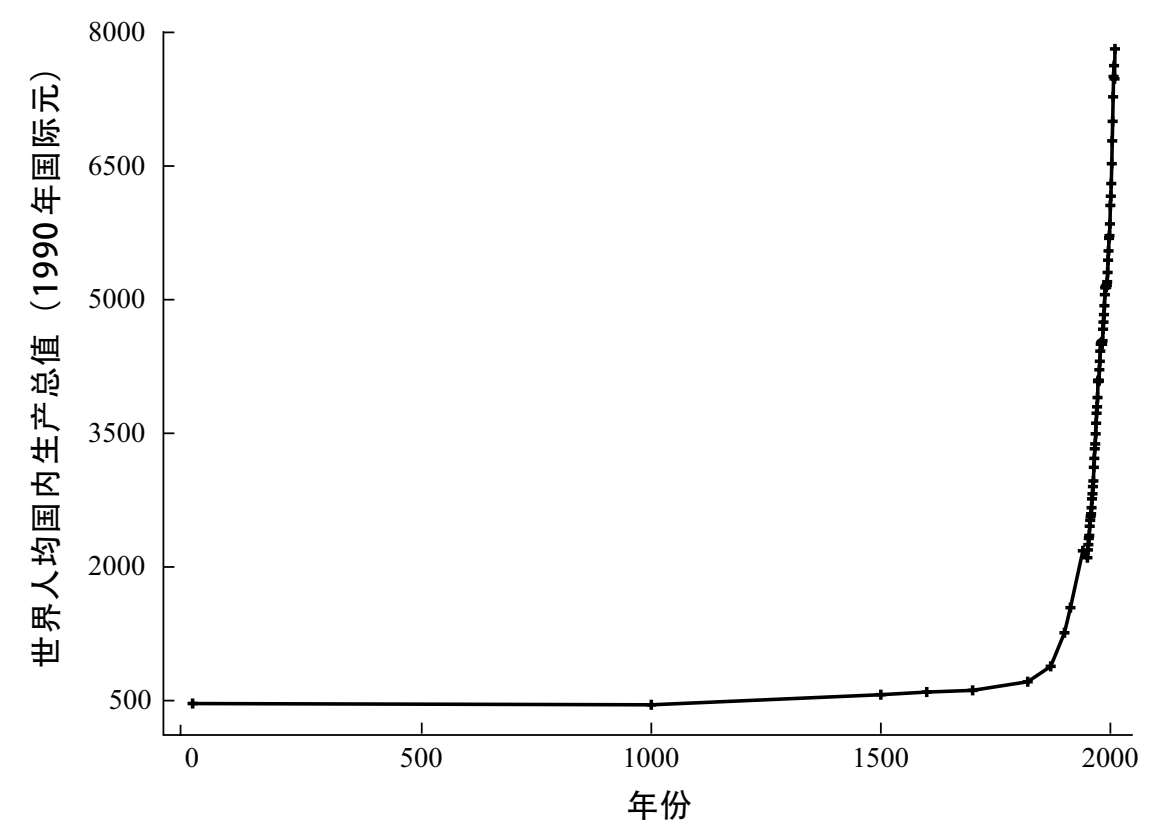

纵观历史,进步的代价发生了很大的变化。像图1那样简化人类进步会错过所有具体的事件(图1通常被用来说明人类社会跳跃式的进步),但这并不表明图1是错的。它准确显示了人均国内生产总值在数千年中的停滞,并在约1800年时以极不寻常的方式迅速攀升。因此,仅从平均收入来追溯进步,往往会得出这样一个结论:“大约10万年前,现代人类开始出现,在接下来的约99,800年里什么也没发生……然后在几百年前,人们开始变得富有,而且越来越富有。至少在西方世界,人均收入开始以大约每年0.75%这个史无前例的比率增长。几十年后,全世界都发生了同样的事情。再后来,情况变得越来越好。” 11

这种标准叙述是不合适的。这种叙述经常会让我们忘记,在始自18世纪的英国的这一非凡的发展时期,数百万人在适应这一变化。一些人的故事比其他人的更激励人心。而且如果没有机械化的发展,有些人甚至会过得更好。图1使我们相信,生活在今天的每一个人都比以往的世代生活得更好。生于1800年的那一代人的生活水平与他们的祖父母辈相比,肯定有了巨大的提高。图1也表明在18世纪以前,我们的创造力并不丰富。不然为什么经济增长这么慢呢?但在进一步考查前工业时代后,我们发现了一些开创性的发明与观念。而且如果我们放大历史进步的不同时期(就像本书的做法),就会发现在变革的浪潮中,人们的处境非常不同。

图1 1—2008年世界人均国内生产总值

来源:J. Bolt, R.de Jong, J. Van Zanden, 2018, “Rebasing ‘Maddison’: New Income Comparisons and the Shape of Long-Run Economic Development,” Maddison Project Working Paper 10, Maddison Project Database, version 2018。

机械化工厂的到来带动了图1描述的那种“起飞”式发展。意大利为这一开端做了不小的贡献。促成第一批工厂建立的缫丝机图纸是托马斯·洛姆(Thomas Lombe)从意大利皮埃蒙特地区(Piedmont)偷来的,托马斯还因为这份图纸而被英国政府授予爵士称号。然而英国是第一个大规模使用机器的国家。工业革命确实在丝绸生产方面有其起源,但工业革命的真正开端在棉纺织业。正如历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)的那句名言:“一提起工业革命就是在说棉花。” 12 随着棉花生产实现机械化,情形一变再变,技术进步就像滚雪球一样创造了现代世界。然而在工业化早期,随着技术的进步,许多人的生活水平下降了。我们的词汇见证了1750年后一个世纪的变化。“工厂”“铁路”“蒸汽机”和“工业”这些词在当时首次出现,“工人阶级”“共产主义”“罢工”“卢德主义者”和“贫困”(pauperism)这些词也随之出现了。等在这场始自第一批工厂的到来的革命之终点的不仅有铁路建设,也有《共产党宣言》( Communist Manifesto )的问世。工业革命带来了许多革命性技术,同时也催生了许多政治上的变革。 13

我并不是要贬低英国工业革命的价值。工业革命被正确地认为是人类历史上的大事件,因为它帮助人类摆脱了托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)曾描述的“污秽、野蛮而短暂”的生活。 14 但这一过程还是花了不少的时间。经济学家安格斯·迪顿(Angus Deaton)曾称工业革命为“伟大的逃离”(Great Escape),但它也没有立刻把普通人生活的小屋变成伊甸园。 15 在工业化初期,许多普通人的生活变得更污秽、更野蛮,寿命变得更短。1840年之前,普通英国人的物质生活水平并未得到提高。诗人威廉·布莱克(William Blake)的诗句“黑暗的、如地狱般的工厂”,捕捉到了工厂里漫长的工作时间和危险的工作环境——这些正是工业化的具体表现。 16 在曼彻斯特和格拉斯哥这种主要的工业城市,人们的平均预期寿命居然比全国平均值低了10岁。在工业城市,工人领回家的工资几乎无法弥补肮脏且不健康的生活和工作环境。虽然产量增加了,进步带来的收益却并未惠及普通人。实际工资没有变化,甚至在有些人那里变得更少了。工人们能看到的唯一的增长,只有在“黑暗的、如地狱般的工厂”中工作的时长。工业家们攫取了技术进步带来的绝大部分收益,他们的利润率翻番。结果,英国工业革命期间的平均粮食消耗量直到19世纪40年代才有所增加。19世纪上半叶,低收入农业劳动者和工厂工人的家庭有余力购买非必需品的比例下降了。营养不良使得那一代人的身高也变矮了。这就是现代经济增长刚开始那辉煌的几十年的情形。 17

造成英国生活水平危机的原因在于家庭生产体系的没落,它逐渐被机械化工厂取代。手工工匠们技术熟练,收入不菲。但随着工厂兴起,一个又一个工匠眼看着自己的收入消失了。虽然工厂中出现了新的岗位,但纺纱机显然是为儿童设计的,他们拿着成年人工资的一小部分做着这份工作,因此在工厂劳动力中占比越来越高。他们是工业革命中的“机器人”。除工资低外,他们没有任何讨价还价的能力,也很容易控制。 18

机械化不断发展,熟练工匠们的旧手艺过时了,成年男性工人落败了:童工占比迅速增加。19世纪30年代,纺织业雇用童工的比例达到了50%左右。收入下降,健康和营养状况恶化,因为工作和地理原因导致的被迫迁移,以及〔某些情况下的〕失业,这些社会成本都落到了劳动者头上。这些情况不容忽视。童工的遭遇就更不用提了。罗伯特·布林克(Robert Blincoe)以前是一名童工,他在接受采访时说,他宁愿让自己的孩子被放逐到澳大利亚,也不愿让他们体验工厂生活。 19 但单从经济学角度看,成年工匠无疑才是工业化的主要受害者。他们人数众多。研究工业革命的著名学者戴维·兰德斯(David Landes)写道:“即使机械化给所有人都带来了舒适和繁荣的新期望,它也摧毁了一些人的生计,还将另一些人裹挟到进步带来的逆流中……工业革命的受害者人数高达数十万,甚至数百万。” 20

历史学家们疑惑的是,为什么普通英国人愿意加入将降低他们生活水平的工业化进程。简单来说他们并没有。英国政府有时会与愤怒地反抗机器的工人起冲突。但是为了避免英国在贸易中的竞争地位遭到削弱,英国政府逐渐加强管控,所以反抗机器的工人们并没有取得成功。1811—1816年,卢德主义者采取的每一次行动换来的都是政府更大规模的军事镇压:为了解决反抗机器的骚乱,政府派遣了1.2万人的军队前去镇压,比惠灵顿公爵在1808年与拿破仑进行半岛战争时派遣的军队人数还要多。

我们将了解到,19世纪末之前的人们经常(而非偶尔)抵制会威胁工人技能的技术。虽然大部分评论都集中于卢德主义者的骚乱,但这些骚乱只是席卷欧洲和中国的长期反抗浪潮的一部分。对劳动力取代技术的反抗可以追溯到更久远的年代。公元69—79年在位的罗马皇帝维斯帕先(Vespasian)因为担心就业问题,拒绝使用机器将圆柱运到卡比托利欧山。威廉·李(William Lee)发明了织袜机,但1589年女王伊丽莎白一世(Elizabeth I)担心技术进步会带来失业,因此拒绝授予他专利。

1551年,能节省大量劳动力的起毛机在英国遭到禁止。欧洲其他地方对机器的反抗同样强烈。17世纪欧洲许多城市禁止使用自动化织机。为什么?在采用机器的城市(例如莱顿城),暴乱接踵而至。统治阶级担心愤怒的工人会像莱顿城的工人们一样反抗政府。这种忧虑绝不仅仅发生在欧洲。经济史学家认为,中国的工业化开始得如此晚,原因之一就是人们持续反抗威胁工人技能的技术。直到19世纪末,进口机器仍被当地工人毁坏。实际上英国政府是第一个支持工业先驱而不是反对技术的工人们的政府。这也是英国成为第一个工业化国家的原因。 21

早在2012年,比尔·盖茨(Bill Gates)就注意到了一个时代悖论:“创新比过去任何时候都更快了……但美国人对未来的悲观更胜以往。” 22 事实上皮尤研究中心的数据显示,只有略多于三分之一的美国人仍相信他们的孩子会比他们这一代更富有。 23 如果说过去几十年对理解未来确实有所启发,那么一些人肯定会对未来有很多感到悲观的事情。1980年出生的美国人中,只有一半比他们的父母更富有。而出生在1940年的美国人有90%比父辈更富裕。 24 尽管事实如此,但是像“地球上最伟大的国家”这样的口号在总统选举中仍是标准表述。只有在2016年的时候,共和党总统候选人凭借“让美国再次伟大”(“Make America Great Again”)的口号赢得了总统选举。终于有一位候选人说出了真相——或者说出了那些在机会早已消失的地方生活的人们一定会有的感觉。

正如工业革命的情况,盖茨悖论并不是一个真的悖论。和工业化初期一样,今天的工人们不再能收获进步带来的好处了。更糟糕的是,很多人已经被抛弃在进步的逆流中。工业化进程的不断推进导致中等收入的工匠们的机会枯竭了,同样,对美国中产阶级来说,自动化时代意味着机会减少。就像早期工厂的受害者一样,面对工作中的计算机化,许多美国人只能努力适应这种情况,不情愿地转到工资更低的岗位,或者跟不上节奏,完全退出劳动力大军。与工厂的受害者们类似,和自动化博弈的失败者也主要是正值盛年的男性。在20世纪80年代前,即使没有受过大学教育,普通男性工人也能在制造业领域找到工作,过上中产阶级生活。随着制造业就业机会的减少,对很多公民来说,向上流动的途径关闭了。 25

此外,到目前为止,自动化带来的消极后果主要还是局部现象。如果你只密切关注国家数据,可能会忽略这样一个事实,那就是把贫富平均一下,你可能觉得情况还相当不错。工业革命也是如此。1800年,当北安普敦郡的织布业已成一片废墟时,在英国南部的乡村,也就是简·奥斯汀(Jane Austen)曾经生活过的地方,人们还几乎没听说过工厂。这一次,社会和经济基本结构的分崩离析发生在传统制造业城市,在这些地方,自动化剥夺了很多中年人的工作机会。由于自动化或全球化,很多社区眼看着制造业工作机会减少,失业率不断上升。这些社区的公共服务状况也在不断恶化,金钱犯罪和暴力犯罪不断增加,人们的健康状况变得糟糕。自杀和酒精导致的肝病使得死亡率不断上升。离婚率上升,越来越多的孩子生活在单亲家庭中,他们的未来堪忧。中产阶级的工作机会大量减少后,这些地方的社会流动性大幅降低。 26 没有了工作机会,人们更可能将选票投给民粹主义的候选人。研究确已表明,在美国和欧洲,在那些工作越是容易被自动化取代的地方,人们对民粹主义的热情越高。 27 和工业革命时期一样,技术下的输家要求变革。

我们本应该预见它的到来。1965年,当第一批计算机进入办公室时,埃里克·霍弗(Eric Hoffer)就在《纽约时报》的一篇文章中发出了警告:“一群具有技能的美国人被剥夺了意义和价值,这是塑造美国版希特勒的绝佳机会。” 28 或许有些讽刺,希特勒和他的政府对取代劳动的技术所具备的毁灭性力量非常清楚。1933年1月30日,希特勒被任命为德国总理,宣告要重新采用前工业时代的政策,限制使用机器。那年,在纳粹党赢得超过半数选票的但泽,限制机器是政府的首要任务。为了解决技术带来的失业问题,参议院颁布了一项法令,除非政府特别允许,否则工厂不能安装机器。如果没有遵守法令,工厂将面临严重的处罚甚至会被勒令关闭。 29 1933年8月,纳粹的德意志劳工阵线领袖阿尔弗雷德·冯·霍登堡(Alfred von Hodenberg)安慰公众时明确表示,将来不会允许机器威胁工人的工作,“再也不会出现工人被机器取代的情况了”。 30

决定性技术

几个世纪以来,省力技术的不断推广就是我们的致富之路。经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)曾调侃道:“经济萧条、失控的通货膨胀或者内战都能让一个国家变得贫困,但只有生产率会让它变得富有。” 31 如果技术进步允许我们用更低的成本生产出更多的东西,生产率就提高了。如果使用机器能够让劳动生产率每年提高2.5%,那么每过28年个人生产率就会翻番,即一个人在一小时内的工作成果,在他的约半个职业生涯中能翻一番。这足以证明技术的破坏性力量,它明显缩短了生产所需的时间。然而,生产率虽然是提高普通人收入的先决条件,可它并不能保证这种增长。如果机器取代工人原有的工作,那么随着技术的进步,一些人可能过得更糟糕。尽管如此,经济学的教科书依旧认为技术进步是一种帕累托优化(Pareto improvement),即它假定机器在取代人们工作的同时,也会为每个人提供新的、工资更高的工作。正如历史记载表明的那样,在分析会取代劳动力的技术进步时,这类模型毫无用处。这些技术在带来更高的物质水平的同时,也会造成工人被取代。

省力技术造成的工人失业程度取决于它们是使能技术还是取代技术。取代技术让工作和技能变得多余。相反地,使能技术会帮助人们更高效地完成已有的任务,或为劳动者创造全新的工作机会。因此“省力”(labor-saving)这个概念有两个密切相关但不相同的意思,二者之间的差别对劳动者来说很重要。 32 1934年,经济学家哈里·杰罗姆(Harry Jerome)写道,如果用1890年的技术生产1929年的钢铁产量,所需的工人就是125万而不是40万。难道这意味着这80多万工人到1929年就会失业吗?当然不是。大萧条开始时,钢铁行业的就业人数已经上升了。 33 更先进的技术减少了生产一定数量的钢铁所需的工人数量,但钢铁需求量的稳定上升也意味着这个行业的工作机会增加了。显然,随着钢铁行业机械化的发展,钢铁生产的本质有所改变,但很少有人失业。不像取代技术会取代以前由人完成的工作,增强性的技术会增加工人的单位产量,但不会导致人员被取代(除非某一产品或服务的需求达到饱和)。 34 我们能列举许多使能技术的例子。计算机辅助设计软件能帮助设计师、工程师和其他具有技能的专业人员,让他们的工作更高效,而不是取代他们。像Stata和Matlab这样的计算机统计软件让统计学家和社会科学家们更好地分析,却没有减少对这些人员的需求。像打字机这样的办公机器则创造了之前不存在的文书工作。

取代技术给劳动力带来的后果则与此不同,我们可以想想电梯。没有电梯,就没有摩天大楼,也就没有电梯操作员。当第一批电梯投入使用时,更多的电梯意味着有良好时间感知能力的人获得更多的工作,他们能在电梯与地面对齐时将电梯停下来。取代技术出现时情况就不一样了:自动电梯出现后,人们就不再需要电梯操作员了。虽然我们现在使用电梯的机会更多,但突然间,电梯操作员的工作消失了。我们对电梯的需求显然没有饱和,同样,我们对很多制造业产品的需求也没有饱和。但是,在机械操作员的工作已被机器人取代的世界里,工厂产出更多汽车并不必然意味着机械操作员能有更多工作机会。因此显而易见,取代技术对就业和工资的影响与使能技术带来的影响很不一样。但直到最近,经济学家们才做出这样的区分。自从第一位诺贝尔经济学奖获得者扬·丁伯根(Jan Tinbergen)的开创性工作以来,经济学家们在构建技术进步的概念时,倾向于只采用一种增强性的观点。技术进步的增强性观点认为,新技术会给某些工人(相比于另一些人)带来更多帮助,但永远不会取代劳动力。这意味着工人的工资不会随着技术进步而下降。20世纪的大量经济事实可以说是这样的。其实,大部分经济学理论反映的都是经济学家所处的特定时代的模式。丁伯根在1974年(计算机化时代前)发表的著作也不例外。在20世纪的大部分时间里,人们的工资全面上涨。经济分析非常困难的原因在于,很少有模型适用于所有时间和所有地点。

30多年来,美国劳动力市场中大量群体的工资一直在下降,这一事实促使经济学家们从不同的角度思考技术变革。经济学家达龙·阿西默格鲁(Daron Acemoglu)和帕斯夸尔·雷斯特雷波(Pascual Restrepo)取得了突破性的进展,他们在构建技术进步的概念时,将其区分为使能技术和取代技术,提供了一种有用的形式模型,我们可以用它来理解人们整体工资下降和工资上涨时期的情况。本书使用他们的理论框架来分析历史记录。 35 能取代人的工作的机器,这一概念很重要,它意味着技术会减少工资和就业机会——除非有其他经济力量与之抗衡。虽然生产率的提高仍在带动整体收入的提高,因此有更多的经济支出在其他地方创造了就业机会,部分地抵消了人力被取代带来的影响,但它没有完全抵消取代技术造成的负面影响。在阿西默格鲁和雷斯特雷波的理论框架中,要想增加对劳动力的需求、提高工人工资、增加劳动者(而不是资本所有者)的收入占国家收入的比例,创造新的工作岗位至关重要。换句话说,工人们的状况在很大程度上取决于工作被取代的速度和新工作出现的速度之间的角逐,以及工人们过渡到新工作中的难度有多大。

在历史上,一项技术在何种程度上是取代技术或使能技术,会给普通人带来很不同的结果。如果新技术会取代工人们现有的工作,他们的技能就会过时。甚至如果技术只是会取代一些人的工作,而增强另一部分人的工作,工人们也可能会陷入艰难的处境。近年来,机器人工程师工作岗位的涌现根本无法弥补流水线上被工业机器人取代了的工人。类似情况也曾发生在纺织业,动力织机取代了手工纺织工人,同时也为动力织机工人创造了工作机会。虽然手工纺织工人的收入几乎立刻减少了,但动力织机工人的工资过了几十年才上涨,他们需要学习新的技能,能提供这些技能的新的劳动力市场也需要渐渐发展成熟。 36 因为取代技术的进步通常伴随着熊彼特所说的“创造性破坏这股长期肆虐的大风”,所以总会有赢家和输家。 37 令人遗憾的是,主流评论绝大部分都集中在一些无法回答的问题上,比如2050年是否会有足够的工作岗位。实际上这完全弄错了重点。虽然在自动化进程中旧的工作被淘汰,新的工作机会出现,但对失去了工作的人来说并没有什么用。现代主义作家注意到了自动化的两难境地。例如在詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)的《尤利西斯》( Ulysses )中,主人公利奥波德·布卢姆(Leopold Bloom)提道:“在布卢姆先生这扇车窗旁边,一个弯着腰的扳道员忽然背着电车的电杆直起了身子。难道他们不能发明一种自动装置吗?那样,车轮转动得就更便当了。不过,那样一来就砸掉此人的饭碗了吧?但是另一个人会捞到制造这种新发明的工作吧?” 38

某个人会得到制造新发明的工作。但这个人是“另一个人”:制造这项发明需要另一种类型的工人。工业革命和计算机革命主要都是给另一类人创造了新工作,他们的技能和那些被取代的工人完全不同。经济史学家加文·赖特(Gavin Wright)恰当地描述了工业化的第一个阶段,他认为“在极限范围内,我们可以创造一种经济,在这种经济中,技术由天才设计,由傻瓜操作”。 39 这在早期的工厂中是事实。当时的机器非常简单,连小男孩都能操作。由于儿童的工资只是成年工匠的一部分,所以中等收入的手工匠们被儿童取代了。计算机革命的不同之处很明显:不再需要儿童来操作机器了。由计算机控制的机器可以自己运转。不过计算机化也产生了一些新工作,需要一些全新的技能,诞生了视听专家、软件工程师和数据库管理员等职业。因此我们似乎创造了一种由一些天才设计、由另一些天才操作的经济。一些工作已经实现自动化,但计算机也加大了对具有高度认知技能的工人的需求。事实上人们普遍存在误解,认为自动化是机械化的延伸。自动化恰恰取代了以前由机械化带来的照看机器的半技术性工作,这些工作曾支撑着一个庞大而稳定的中产阶级。一般来讲,那些有幸读过大学的人在计算机时代都发展得很好。但随着中等收入的工作机会不断减少,许多半技术性工人很难找到体面的工作。在工业革命和最近的计算机革命中,中等收入的中年男性是进步的牺牲品,因为他们的技能已不适用于新兴工作了。

当技术变革取代劳动力的时候,工人们过得如何就取决于他们的其他工作选择了。亨利克·易卜生(Henrik Ibsen)在他1877年的戏剧《社会支柱》( The Pillars of Society )中,将工业革命的经济影响与约翰内斯·古腾堡(Johannes Gutenberg)的活字印刷术的经济影响相提并论。其中一个角色,卡斯滕·博尼克(Konsul Bernick)认为,19世纪手工匠们的命运和印刷术问世时抄写员的命运相似,他暗示道,“印刷术发明出来后,抄写员将不得不挨饿”。造船厂工头渥尼(Aune)直言不讳地回答道:“卡斯滕,如果你是抄写员,难道会这么崇拜这一技术?” 40 尽管易卜生用了一个反问句,但很少有抄写员反对印刷术。正如我们将在第一章了解到的,与因工业机械化而遭受苦难的纺织工人不一样,抄写员和篆刻员更可能受益于古腾堡的发明。他们当中很多人都不是通过抄写手稿谋生。对他们来说,活字印刷并不意味着收入的减少。那些以抄书为生的人则要么专门抄写那些用印刷术印刷不划算的短文本,要么成了装订员和设计者。因此,欧洲的纺织工人和其他手艺人在18世纪和19世纪因面临更差的职业选择会去破坏纺织机器,15世纪晚期的抄写员却很少反对印刷术。当然,印刷术并不是在所有地方都受欢迎。苏丹巴耶济德二世(Sultan Bayezid Ⅱ)担心识字的人会削弱其统治地位,于是在1485年颁布法令,禁止在奥斯曼帝国用阿拉伯文印刷。这项举措给这一地区的识字率增长和经济发展带来了长期的负面影响。 41 虽然20世纪之前欧洲普遍存在着对取代技术的敌视,但印刷术的推广引发的劳动者骚乱非常少。

印刷术这一例子表明,当人们有更好的可替代的工作选择时,就不太可能反对机器。工作岗位的更迭不可能是毫无痛苦的,但如果人们充分相信他们最终会成功,他们就更可能接受劳动力市场永无止境的剧烈变化。我们将了解到,20世纪机械化大生产的工厂里中产阶级工作岗位数量的剧增,是机械化得以顺利发展的一个主要原因——大量的制造业就业机会是人们能获得的最好的失业保险。在此期间,一批使能技术及其带来的生产率的迅猛提高赋予了工人阶级以攀登经济阶梯的能力。汽车和电力催生了一批新的工业巨头,随着更多资本被投入机械产业,企业开始提高工资,避免工人辞职去其他地方找更好的工作。处于收入分配顶层和底层的人们发现各自的生活水平都有了巨大的提高。因此,中产阶级接受了劳动力市场的洗牌,也期待着能从中获利。

人们可能不会反对技术的另外一个原因在于,那些技术虽然会威胁他们的工作,但显然几乎会让所有人都以消费者的身份受益。即使对于那些在福特汽车和通用汽车公司生产线上工作的人来说,虽然工作被机器人取代,但他们在某种程度上也受益于更便宜的汽车。然而,机器只有在投入使用后,才会降低商品和服务的价格。因此若一项技术是取代技术,那只有在工人失业已经发生后,消费者福利才会增加。更重要的是,除非他们有更好的工作选择,否则失业的个人成本(如压力和流失的工资)会比任何消费者福利多得多。比如说,虽然机械化给消费者们带来了福利,但日益便宜的纺织品并不足以纾解那些反对使用机器的卢德主义者的痛苦。这里并不是说,从长远来看取代技术对人们来说是不利的。事实恰恰相反。但除非那些失去工作的人有希望找到同等收入的新工作,否则这些福利并不能宽慰他们。

大部分经济学家承认,技术进步在短期内会造成一些调整问题。但很少有人提到,这个“短期”可以是人的一生。而且,长远的影响最终取决于短期内做出的政策选择。仅有更好的机器并不足以支撑长远的增长。达龙·阿西默格鲁和政治科学家詹姆斯·罗宾逊(James Robinson)在《国家为什么会失败》( Why Nations Fail )中指出,经济和技术发展的前提是“没有受到经济失败者和政治失败者的阻拦,经济失败者们觉得他们会失去经济特权,政治失败者们担心自己的政治权力会被削弱”。 42 仅靠工人可能难以有效阻止新技术的发展。但统治阶级减缓了几千年来的取代技术的发展进程。 43 因为经济失败者们可能会挑战政治现状,所以政治当权者大多对会破坏稳定的创造性破坏这一过程不感兴趣。杰出的经济史学家乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)多次提道:

任何技术变革几乎都无可避免会增进一些人的福祉,而让另一些人的处境变差。诚然,我们在思考的时候,可以认为生产技术的变化是一种帕累托优化,但在实践中这种情况极为罕见。除非所有个体都接受市场结果的裁决,不然的话,决定采用一项创新可能会受到失败者通过非市场机制和政治激进主义的方式的抵制。 44

工业革命期间,英国的优势并不在于没人抵制技术变革,而在于英国政府始终坚定不移地支持“创新派”……法国人对技术的抵制似乎比英国人更成功,这一区别或许能解释工业革命为何首先发生在英国。 45

我也将以类似的方式论证,英国政府持续镇压反对机械化的力量的早期决定,可以解释为什么英国是第一个工业化国家。我们会了解到,这一决定在很大程度上是政治权力转移的结果。新世界的发现促进了国际贸易,基于土地财富的权力面临着从机械化中受益的新阶级“烟囱贵族”(chimney aristocrat)的挑战。 46 说得再明白些,民族国家之间的层层竞争使得技术保守主义与政治现状更难保持一致。外在政治威胁比下层工人反抗带来的内部威胁更大。即使工人们成功解决了所谓的集体行动问题,走上街头反抗,他们的希望仍然十分渺茫。面对英国军队,他们不可能获胜。最终许多卢德主义者被捕入狱,随后被遣送至澳大利亚。

1832年和1867年的两次改革法案当然是重要的历史事件,但这两个法案并未使英国成为一个自由的民主国家。财产权被视作最重要的权利,公民权和政治权利仍居于其后。很少人有机会接受教育,拥有财产仍然是投票的一项必要条件——这意味着大部分普通人被剥夺了政治公民权利。如果英国是一个自由的民主国家,卢德主义者们就不会如此绝望。诺贝尔经济学奖得主瓦西里·列昂惕夫(Wassily Leontief)曾开玩笑说:“如果马也能加入民主党并参加投票,农场的情况可能会有所不同。” 47 马可能会使用它们的政治权利来中止拖拉机的扩张。类似地,如果卢德主义者如愿以偿,工业革命可能就不会发生在英国了。当然我们没办法准确知道到底会发生什么,但我们知道的是许多公民尽其所能想阻挡进步。

本书计划

我们将了解到,在人工智能时代,技术进步正越来越多地取代劳动力。因此,要明白未来的发展,我们就必须掌握它的政治经济学。技术会造成劳动力市场中一部分人的工作处境变糟,这就足够成为他们抵制自动化的理由了。对努力避免社会动乱的政府来说,限制一些技术的发展也有了足够的理由。这些原因表明长期必定不能和短期断开联系。短期事件会干扰和改变长期的发展轨迹,会给长期繁荣带来消极后果。

我们都知道在世界上的不同地方,人类历史进程大有不同。经济学家和经济史学家花费了极大精力,去研究一些地方变得富有而另一些地方依旧贫穷的原因。本书没有那么大的野心,它考察了几个世纪以来,为什么在允许技术发展进步的世界各地,人们的遭遇有所不同。新兴技术和人类财富之间的关系从来都不是齐整和线性的。历史从来不会完全重演。但马克·吐温说过,有时候历史的确是押韵的。正如我写到的,中等收入的工作正在消失,实际工资停滞不前,这种情况和典型工业化时期的情况类似。当然,21世纪的计算机革命与造就现代工业的其他技术有很大不同,但它们的许多经济与社会影响看起来极其相似。从长远来看,工业革命会在极大程度上使我们更富有,生活得更好。人工智能也可能让我们更富有,但人们担心人工智能会像工业革命一样把大批公民甩在身后,也许会激起人们对技术本身的强烈反抗。许多时事观察员指出,近期民粹主义的复兴不能不考虑用全球化中的输家来解释。但技术在降低中产阶级的工资方面同样发挥了重要作用。虽然目前什么都没有发生,但人工智能越来越普遍,自动化及其影响也会如此。

经济史学家们长期以来都在争论,为什么18世纪60年代英国的技术爆炸经过这么长时间才带来更高的生活水平。如今的经济学家正在进行一场极为类似的辩论,即为什么自动化领域的巨大发展还未对普通人的收入产生影响。本书试图将这两大研究主题联系起来,即将盖茨悖论置于历史的角度来讨论。本书将追溯逐渐扩大的技术版图,从农业的发明到人工智能的兴起,跟随技术的进步来追踪人类的命运。我想提醒读者的是,这并不是一份全面的记述。这个领域的书籍必定有所侧重,仔细取舍将要讨论的问题。有关技术史这一主题的文献卷帙浩繁,我无法在这里全面妥善地处理它们。但重新审视一些最重要的技术进展后,我将试图说服读者,在历史上的不同时期,劳动力为进步付出的代价有很大不同。这取决于技术变革的本质,而这种代价在21世纪有所增加——这解释了如今人们的诸多不满。

读者也应该意识到,由于工业革命发生在英国,从那以后技术领导权一直被西方世界所牢牢掌握(虽然还不确定这种情况会持续多久),因此本书是基于西方来记述的。西方直到15世纪才赶上当时更先进的伊斯兰文明和东方文明。但我将主要通过西方的经验来对工业革命前后的情况展开对比。本书涉及的大部分历史都与英国和后来的美国有关。原因很简单,工业革命首先发生在英国。然后美国接过了接力棒,在所谓的第二次工业革命中取得了技术领导地位,因此后续主要讲述美国的经验。正如经济史学家亚历山大·格申克龙(Alexander Gershenkron)所认为的那样,赶超型增长依赖于现有的、在其他地方发明的技术,这与那些将技术前沿扩展到未知领域的增长在本质上不同——本书着眼的增长属于后一种。一些读者可能会失望地发现,许多主要的技术突破在本书中甚至提都没提。比如现代医药的发展极大造福了人类,却被无耻地忽略掉了。近年的技术发展——包括人工智能领域的发展、移动机器人技术、机器视觉、3D打印、物联网——都是节省劳动力的技术。本书致力于呈现如今劳动力面临的挑战,因此节省劳动力的技术将占据大量篇幅。

我也必须强调一下,虽然本书后面部分的章节集中讲述美国经验,但技术不是独奏,而是合奏中的一部分。它与社会和经济中的各种制度及其他力量息息相关。这也解释了为什么在过去的30多年,其他工业国家的经济不平等的加剧并没有那么剧烈。但工资停滞不前、中等收入工作消失、劳动在收入中所占的份额下降,这都是西方国家的普遍特征。它们都与技术趋势有关。毫无疑问,有多种力量影响着收入分配,但本书重点关注长期趋势而不是周期性问题,重点关注那99%的部分而不是1%的部分。随着历史不断发展,技术已成为决定普通人收入的最重要的因素。

然而,本书面对的主要挑战也许是去说服读者我们可以以史为鉴。经济学家和经济史学家都倾向于对此持怀疑态度。读过本书手稿的一位不愿透露姓名的评论者说:

经济学家明显都是“否认历史的人”。他们不愿意接受经济学家能从过去的经验中习得某种东西的看法,即使是已由经济史学家分析过的东西。没能预测(事实上,也许无意中帮助创造了)2008年金融危机这一惨痛经历,带来了一种对经济史非比寻常的兴趣,因为经济学家试图洞察那些看起来不可预测且令人不安的事件。但这种兴趣〔以及谦卑〕是短暂而肤浅的。然而,经济史学家也不愿意通过对过去的研究为当下的情况提供洞见,这对他们这门谦卑的学科要求太高了。所以弗雷所涉及的两个学科都会对他提出的核心议题感到不自在,背后原因在于这两个学科存在更大的沟通困难。它们有着相似的技术工具包,但经济学已经把它的内容磨砺到了极致,而且对其他方法怀有敌意;历史学的内容有时候并不涉及技术前沿,必须在叙事的情境下使用。任何作者想要向经济和历史领域的受众强调我们可以以史为鉴,都面临着严峻的挑战。

但接下来我会试图让读者们相信,历史不只是一个事实接着另一个事实。我们可从中习得一些通用模式。当取代技术盛行时,历史告诉我们接下来可能会出现敌意和社会动荡。当使能技术盛行时,相反地,更多人受惠于经济增长,人们对新技术的接受度也更高。我把接下来的经济史章节分为四部分。

第一部分是“大停滞”(The Great Stagnation),由三章组成,主要讲述前工业时代的技术以及它们对人类生活水平的影响。第一章简要总结了从约1万年前农业的发明到工业革命前的技术进展。它表明有许多重要技术在18世纪前就出现了,但没能改善普通人的物质条件。第二章表明,虽然人们的生活水平在工业革命前就有了改善,但经济增长主要以贸易为基础。现代的熊彼特型增长(Schumpeterian growth)基于节省劳动力的技术、就业的创造性破坏和新技能的获取,它并不是经济进步的动力。第三章试图解释为什么会出现这种情况。我们将看到,在工业革命前,创新也一度蓬勃发展,但几乎不被用于取代工人——当被用于取代工人时,技术遭到了激烈反抗甚至封锁。工业革命中出现的技术为何没有早点出现?一个有说服力的解释是,威胁人们生计的机器遭到了普遍的反抗。工人们可能因害怕失去工作而反抗政府,而掌握政治权力杠杆的地主阶级面对取代技术,失去的比得到的要多得多。

第二部分“大分流”(The Great Divergence)迅速回顾了英国工业革命。前工业时代的君主们害怕机器会带来毁灭性破坏,他们是对的。随着机械化工厂取代家庭生产系统,劳动者们愤怒地反抗机器。第四章详述了构成工业革命的关键技术,这些技术几乎都起到了取代工人的作用。第五章说明了中等收入工匠工作岗位的空心化使英国社会出现巨大的分流——这种分流解释了工业革命所造成的大量冲突。但如今,允许机械化发展使统治阶级受益良多,并且有效推进了第一个大众意义上的机器时代。直到工业革命的最后几十年,工人们切实体会到工资上涨,抵抗才结束。

第三部分的标题是“大平衡”(The Great Leveling),这一部分聚焦于美国经验。随着第二次工业革命的发生,美国从英国和整个世界手中接过技术领导权。这一部分意在研究,为什么在技术前沿越来越快地不断推进的情况下,20世纪没有出现同样的对机械化的敌意。第六章概述了随着第二次工业革命的技术变革(工厂电气化、家庭机械化、人们离开农村进入城市工厂从事大规模生产),劳动力市场发生了巨大变化。我们都知道这些转变往往伴随着痛苦。第七章讲述了机械焦虑是如何短暂地卷土重来的。随着一些工作岗位的消失,部分劳动力正在努力适应。虽然有时候人们普遍担心新兴技术会取代人们的工作,但很少有人深信限制使用机器会是好主意。为什么?美国也许经历了工业世界最暴力的劳动史,但在19世纪70年代后,当发生暴力冲突时,工人们几乎不会将矛头对准机器。第八章致力于回答劳动者们为何不像19世纪的人一样反对机器的问题。我不认为我提供了一个完整的答案,但技术显然是其中一部分。在第二次工业革命烟囱林立的城市中,源源不断的使能技术给人们提供了酬劳更高的新工作。劳动者们开始认为技术符合自身利益,其理性反应就是寻求降低适应成本而非妨碍技术进步。实际上,劳动者们接受了放任机器发展的政策,但他们坚持要求建立福利体系和教育体系来帮助人们适应变化,同时限制那些失去工作的人的个人损失。这已成为20世纪的新社会契约。

第四部分“大逆转”(The Great Reversal)着眼于计算机时代。第九章说明了自动化时代不是20世纪机械化的延续。相反,它完全是一种逆转。人们正确地认为20世纪的前75年创造了“有史以来最大的平衡”。 48 这是一段平等主义的资本主义时期,各个阶层的工人工资都上升了,连卡尔·马克思(Karl Marx)眼中的无产阶级都能成为中产阶级。20世纪70年代,美国中产阶级成了一种由蓝领和白领构成的多样化混合体。许多人在办公室或工厂中管理某种机器。但正如我们将看到的,机器人和由计算机控制的其他机器恰恰使得机械化带来的中等收入的工厂和办公室工作减少了。第十章将关注的重心从整体转移到工作岗位消失的群体上来。虽然数字技术可能让世界变得扁平,但实际效果恰恰相反。计算机革命开始以来,绝大部分新的工作岗位都集中在熟练工人聚集的城市中。自动化取代了传统制造业巨头企业的工作岗位,加剧了美国沿地理边界线的社会结构两极分化。由于美国经济带的逐渐两极化,政治也朝两极化发展。第十一章转向下面这一问题:为什么公民们眼看着工资下降,却没有像中值选民定理预测的那样要求更多补偿。如果中产阶级减少,不平等加剧,我们本以为工人们会投票支持更多的再分配政策。我认为他们没有这样做的一个原因在于,他们已失去政治影响力。日益严重的社会经济隔离让那些遭受苦难的人逐渐与美国社会其他部分相脱离。与此同时,在战后经济迅猛发展的年代涌入工厂的准工人阶级正日益脱离工会和主流政治党派。民粹主义吸引力见长,似乎在很大程度上反映了全球化和自动化的输家们的机会日益减少,以及缺乏解决他们的担忧的政治回应。全球化已成为民粹主义者的攻击目标。但展望未来,随着就职于非贸易经济行业的劳动者比重增加,越来越多的工人不会受全球化的影响。但是他们无法避免受自动化的影响。如果当前的经济趋势持续几年甚至数十年,就像工业革命一样,那么自动化就会像现在的全球化一样成为反抗的目标。

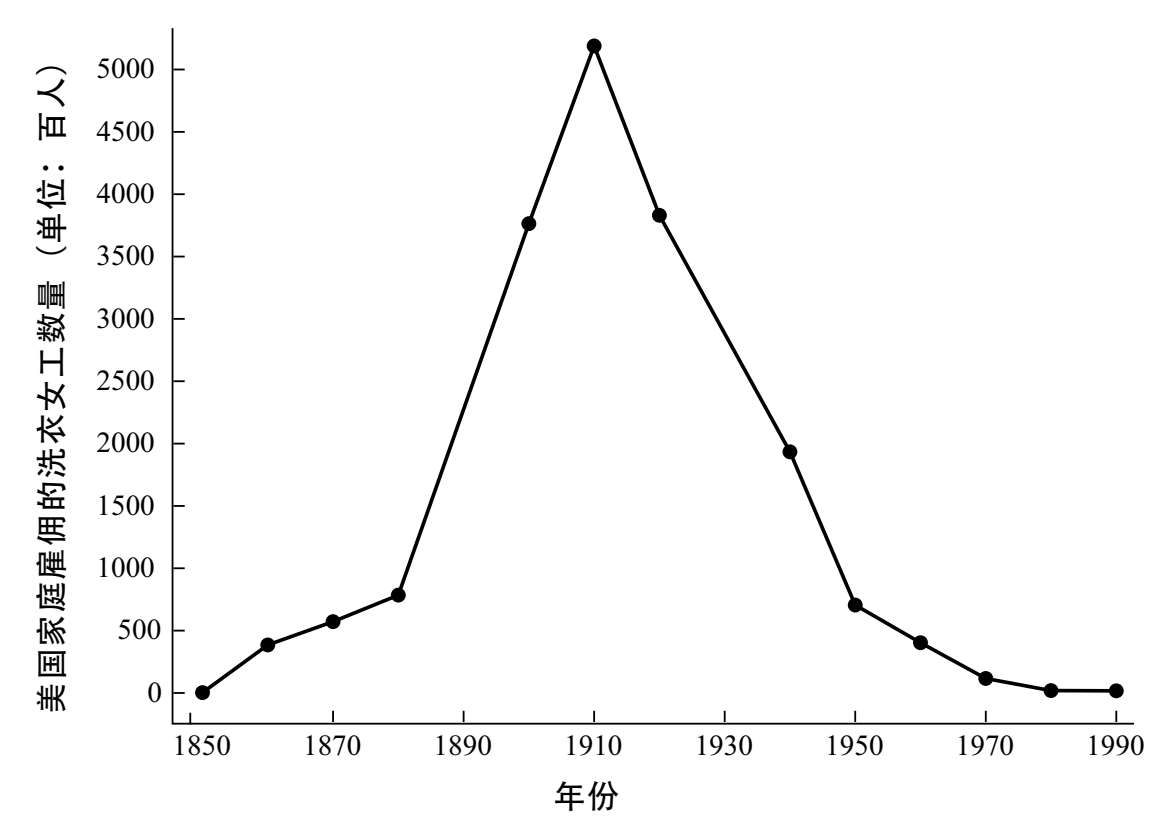

第五部分的标题是“未来”(The Future),虽然它并未试图预测未来将发生的情况。如前所述,未来在很大程度上取决于取代技术与使能技术之间的角力,但未来30年显然不会与过去30年一模一样。这里并不是说我们能简单地从当前的趋势推断出这一观点——虽然这是经济学家们经常会干的事。我也没有预测未来的技术突破的雄心。我能做的最多就是考察从实验室中研究出来的尚未被广泛使用的原型技术。举例来说,洗衣女工的就业前景在1910年前后达到顶峰,这一年阿尔瓦·J. 费雪(Alva J. Fisher)取得了第一台电动洗衣机的专利,并为其取名“托尔”(Thor)(图2)。如果1910年的经济学家从过去的经验中分析未来,那么他们会推测在未来几十年会存在大量洗衣工作岗位。相反地,通过观察技术的趋势(如第十二章所做的),他们可以得出结论,电动洗衣机将取代洗衣女工的工作。

图2 1850—1990年,美国家庭中洗衣女工的数量

来源:M. Sobek, 2006, “Detailed Occupations——All Persons: 1850-1990 [Part 2].Table Ba1396-1439,” in Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present: Millennial Edition , ed. S. B. Carter et al. (New York: Cambridge University Press)。

在探讨了机器学习、机器视觉、传感器技术、人工智能领域下的各个子领域以及移动机器人等近期的许多技术发展后,我的结论是:虽然这些技术会给劳动者们提供大量新工作机会,但大部分技术都是取代技术,将使本已不堪一击的中产阶级就业前景变得更糟。因此,假设20世纪对技术进步的积极态度将延续存在,而不管工人如何从自动化中获益,这是一个非常大胆的假设。正如我们将看到的,人们对未来和自动化的态度已更加悲观了。大部分美国人会投票要求制定政策限制自动化发展,民粹主义者很可能有效利用日益增长的对自动化的焦虑。事件如何发展很可能取决于政策选择。本书的第十三章简要概括了一些帮助人们适应自动化的策略和途径。