第二节

绒花的形成与流传

绒花,是绒制工艺品的统称,又称绒鸟、宫花、喜花。中国传统的绒花是将蚕丝煮熟后染色,用特细的铜丝为心制成不同规格的长绒条,再盘制成各种式样的花朵,供妇女和小孩佩戴的传统民间工艺品。根据《荆楚岁时记》、《魏书》等的记载,绒制工艺品始于晋代或南北朝,晋代顾恺之的《女史箴图》中,仕女头上就簪有人工制作的假花。

绒花在唐代时得到发展,相传早在武则天时,绒花就已经向进行朝廷进贡。宋代时已成为都市“小经济”的一种。通俗来说,绒花指的是用丝绒制成的假花,它的产生与发展伴随着许多美好的传说。据说,唐代的杨贵妃经常以绒花遮盖鬓边小瑕疵(cī),再加上绒花质地柔软,色彩艳丽,深受宫中妃嫔青睐,大家都争相效仿。由于统治者重农抑商政策的影响,中国历代的传统手工艺的记述在正史中普遍缺失,但是从历代文人诗词和文学典籍中,仍可以觅得蛛丝马迹。唐代元稹(zhěn)的诗词《古行宫》中说:“寥(liáo)落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。”诗中描绘了一位白发苍苍的宫女,在凄冷的行宫中无聊地对着宫花,闲说玄宗遗事的画面。文中的“宫花”即为绒花和绢花的总称,因为进入宫中而得名。北宋词人张先描写李师师的词句中也有提及宫花,“文鸳绣履(lǚ),去似风流尘不起。舞彻梁州,头上宫花颤未休。”宫花除了作为宫女的饰物外,还是象征金榜题名的物件,据《辞源》解释,“宫花”指“科举时代考试中选的士子在皇帝赐宴时所戴的花”,就像戏剧中所唱的“中状元着红袍,帽插宫花好新鲜”。

元朝时,宫廷设立专门机构制作宫廷御用品,在明朝时这一机构称为“御用监”。由于这些政府机构实行的是服役制,一定程度上阻碍了传统手工艺的发展和技艺的传承,到了明朝后期逐渐被佣制所代替。明朝时期,伴随着民间作坊的逐渐增多,在官方经营的作坊之外,还出现了一种新的手工业生产方式,即民间作坊按照宫廷要求的式样和提供的原料进行手工艺品的加工制作。清朝政府管理手工艺生产的“造办处”,是与内务府平行的一个机构。由于唐、宋、元、明等朝都有专门机构管理手工艺生产,许多行业的产品都是自上而下在宫廷的提倡、组织下发展壮大起来的。明清时期,簪花习俗的流传促进了绒花生产的发展。清代康熙年间(1662—1722),内务府养心殿造办处下设花儿作,广储司六库下也设花作,专门制作绢花。《燕京岁时记》中也记载了清代妇女的簪花风俗,其中,色彩艳丽、花样别致新颖的绢花最受欢迎。1959年,我国新疆吐鲁番阿斯塔那唐代墓葬中出土的绢花实物,保存至今色泽仍很鲜艳,给人以生机勃勃的感受。清朝灭亡以后,宫廷作坊随之解散,手工艺人融入到社会中的各行各业,形成了一支庞大的手工艺生产队伍。20世纪30年代末,河北绢花艺人任德福、王永禄等人先后来到南京,在私人作坊中制作绢花,使北方的绢花技艺传来南京。

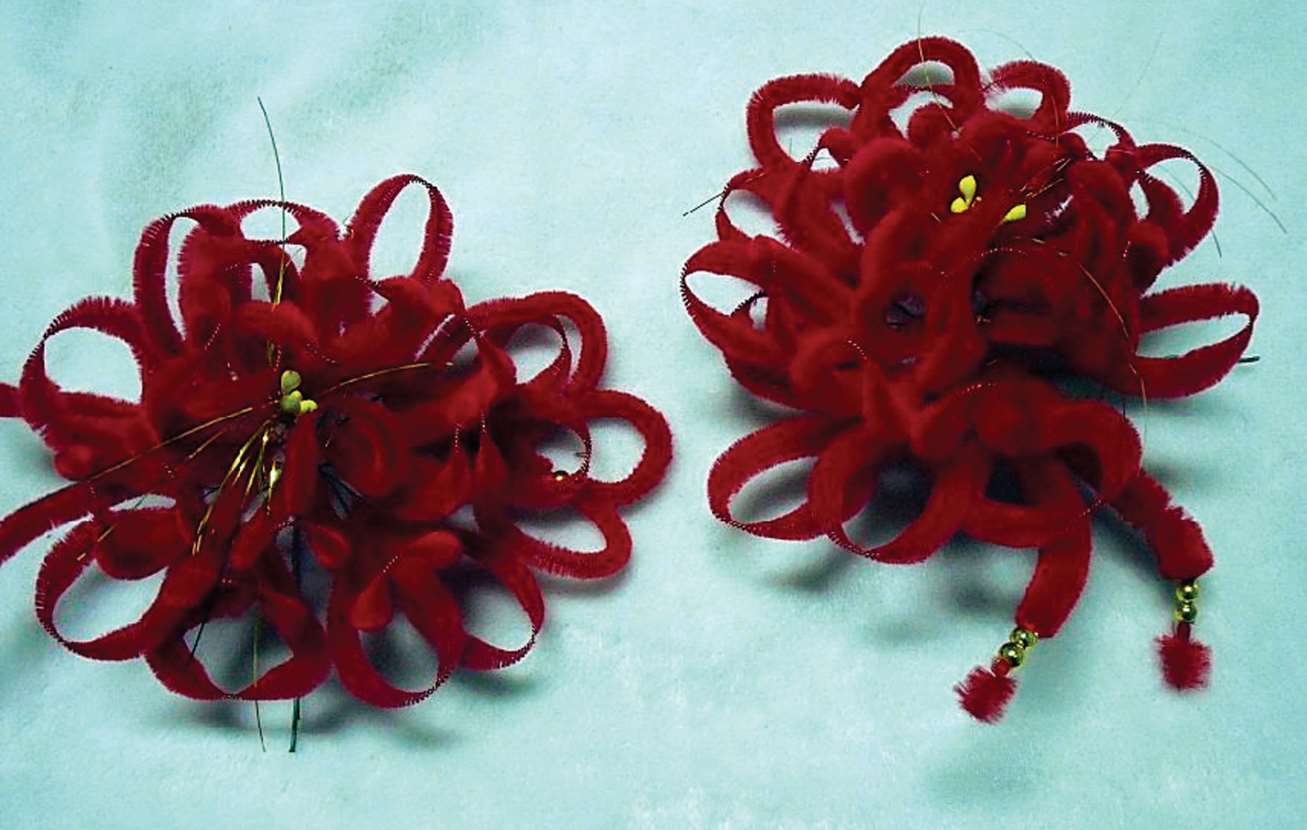

北京绒花“绒制花篮”

北京绒花“彼岸花”

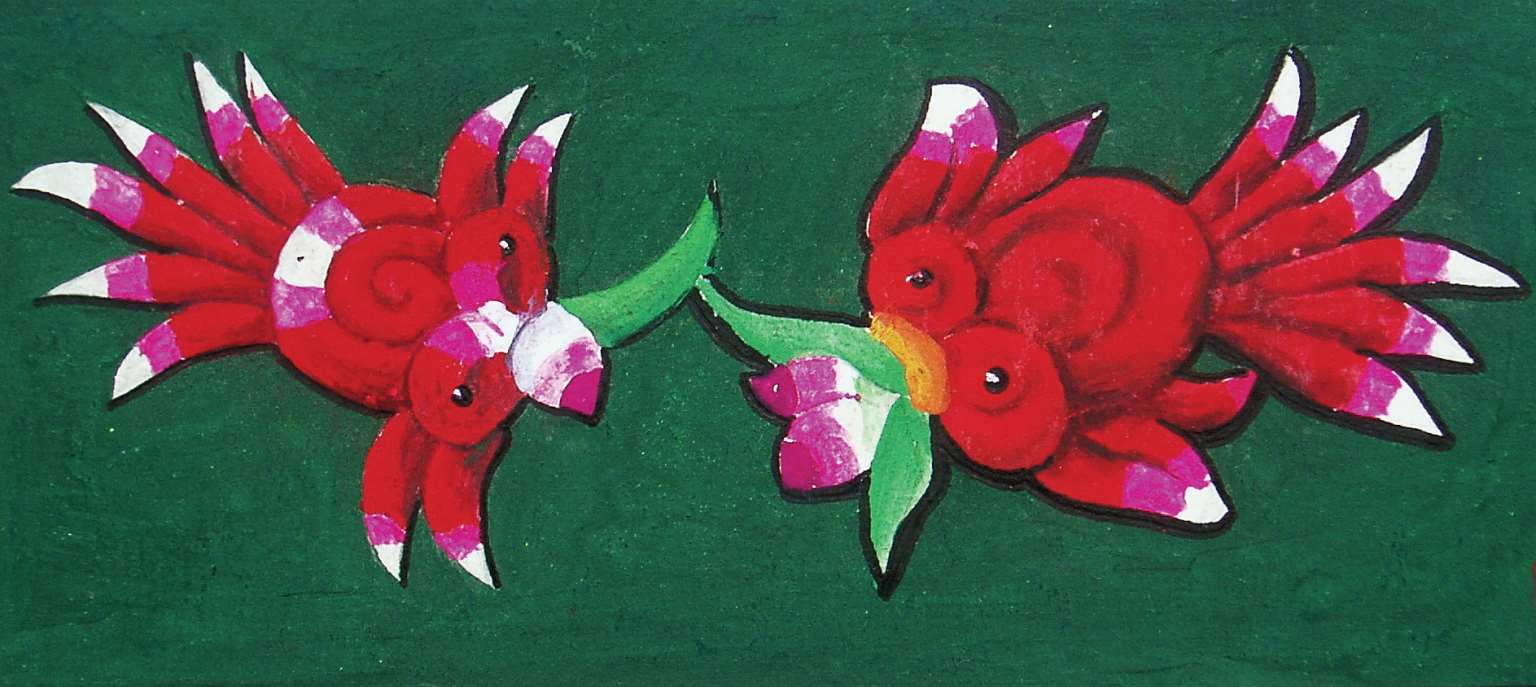

南京绒花“龙凤双喜”

清末和民国初年,北京、江苏南京和扬州已成为绒花著名的传统产区。

北京的春节极为热闹,大街小巷卖绒花的摊子更为其增添了一份喜庆气氛。绒花毛绒绒的触感、富丽丰满的造型,给人一种温暖、美好的印象。清末民初,北京崇文门外的花市大街上,专门制作绒花的店铺商号有东胜永、瑞和永、鸿兴德、春华庆等近十家,不仅供本地销售,还远销周边地区。每逢各大庙会,人们在上香拜佛结束的归途中,喜欢在庙会的花摊上买几支色彩鲜艳的绒花,插在礼帽上,或别在发髻上,充满了浓厚的民间生活气息。

南京绒花“凤冠”

20世纪30、40年代,南京城内约有制花业户五六十家,其中绒花约40多户、绢花约10多户,主要分布在南京城南门东、门西地区,以马巷、铜作坊、上浮桥等地段最多。其中较为著名的有吴长泉、金拐子、童老二、马拾房及朱氏、杨氏等。吴长泉祖上六代从事绒花行业,是南京著名的绒花艺人。绒花作坊制作绒花所需的蚕丝材料,需要到城南钓鱼台膺府街的丝行进货。但到20世纪40年代末,绒花、绢花行业日渐萧条。新中国成立后,由于国家换汇的需要,绒制工艺品的生产逐渐复苏,并由传统的绒花发展为绒鸟、绒兽以及盆景、建筑等100多个新品种,出口日本、欧美等几十个国家和地区。

南京绒花“连生贵子”

南京绒花“万福”

扬州绒花历史也很悠久,古代扬州由于经济发达、文化繁荣,城乡女子无论年龄大小都以戴花作为美的装饰。每逢望朔之日、逢年过节、婚庆喜寿,或者会朋友、赶庙会,都有佩戴绒花的习俗。此外,故宫博物院还藏有清代帝、后大婚时所佩戴的各种式样的绒花制品。福建福州的制花业也在咸丰、同治年间(1851—1874)达到鼎盛时期,品种主要有纸花、绢花、绒花、通草花等。

南京绒花“绒制动物花篮”

南京绒花“金鱼头花”

绒花挂饰《彩凤》(南通工艺美术研究所)

福建泉州一带的妇女有戴绒花的风俗,不论年纪,无一例外。过年时节,每家每户都要宴请亲戚姐妹到家中做客,清早时主人会派人送去鲜花或绒、绢花表达邀请的诚意,而被邀请者必须头戴主人赠送的花朵赴宴。这一美好的风俗,无意中揭示出绒花的流传之广泛和影响之深远。

喜在眼前

绒制动物系列之五彩绒鸡