远古至西周

长期以来,艺术史家把追溯绘画的起源作为一个研究焦点。张彦远在9世纪上半叶撰写的《历代名画记》,开创了修纂中国绘画通史的先河。这部著作将中国绘画的源点追溯到上古时代,指出绘画的胚胎存在于“画”与“书”合而为一的象形文字之中:“是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”图形与文字的脱离遂使绘画成为一门专门艺术。根据他的说法,此后秦汉时的人们开始谈论绘画技巧,魏晋名家的出现则标志绘画臻于成熟。

这个千年之前提出的有关中国绘画早期发展的理论在今日仍基本成立,所不同的是现代考古发掘出土了数量可观的史前和历史早期绘画实物,不断加深着我们对绘画艺术初期发展实际情况的了解。

“画面”的产生:从岩石到器物

几十年前,人们所掌握的中国境内最早的绘画实例还只是新石器时代的陶器纹饰,但近年来中国许多省份发现的“岩画”——这是对刻划或绘制在山崖和岩石上的物象或符号的统称——使美术史家得以将中国绘画艺术的起源追溯至旧石器时代(距今约250万—约1万年)。这些发现之中包括许多动植物形象、几何图像,以及人形或类人形,有些堪称鸿幅巨制。内蒙古阴山岩画是时代最早的这类作品之一。在那里,先人们在长达1万年左右的时间中创作了无数图像,其中一群竟布满高70米、宽120米的一面山崖(图1)。这些岩画连接重叠,把整个山体化为一条东西长达300公里的画廊。

它们在时间和空间上的巨大跨度透露出宗教信仰或巫术的存在,因为只有对超自然力量的憧憬才可能使人们一代又一代做出如此坚持不懈的努力,在坚硬的石山上凿刻出成千上万幅神秘图像。在阴山线刻中,光束环绕的圆形似乎表示太阳;海滨城市连云港附近的岩画遗址中也发现了此类图像,但表现的却更可能是植物的果实(图2)。所有这些以及其他岩画似乎反映了世界上许多史前人群的一种共有信念,即人类是宇宙众生的一部分,宇宙的其他组成部分,如动物、植物、河流、山脉以及天体,也都具有内在生命。他们相信通过把这些客体转化成可视的图像,人类可以影响宇宙的自然进程。

它们在时间和空间上的巨大跨度透露出宗教信仰或巫术的存在,因为只有对超自然力量的憧憬才可能使人们一代又一代做出如此坚持不懈的努力,在坚硬的石山上凿刻出成千上万幅神秘图像。在阴山线刻中,光束环绕的圆形似乎表示太阳;海滨城市连云港附近的岩画遗址中也发现了此类图像,但表现的却更可能是植物的果实(图2)。所有这些以及其他岩画似乎反映了世界上许多史前人群的一种共有信念,即人类是宇宙众生的一部分,宇宙的其他组成部分,如动物、植物、河流、山脉以及天体,也都具有内在生命。他们相信通过把这些客体转化成可视的图像,人类可以影响宇宙的自然进程。

图1 内蒙古阴山岩画。旧石器时代

图2 江苏连云港将军崖岩画。新石器时代

云南省沧源发现的岩画则描绘了人类的活动,包括狩猎、舞蹈、祭祀和战争。画中反复出现的弓箭表明其创作时期较晚,因为人类直到新石器时代才发明这种武器并将其运用于经济及社会生活。这里岩画的构图也更为复杂——我们看到的不再是单个和重复的图形,而是相互关联的具有动感的人像。

其中的一幅尤其意味深长(图3):它似乎继承了早期崇拜太阳的传统,但象征太阳的不再是简单的图像符号,而是容纳了一个一手持弓、一手持棒的人形的圆形天体。太阳旁边是一个头戴高大羽饰的人物,可能是个巫师或首领,他手中拿着的物件和天体中的人形所执完全相同,似乎正通过重现这个天人形象以凝聚太阳的神力。

其中的一幅尤其意味深长(图3):它似乎继承了早期崇拜太阳的传统,但象征太阳的不再是简单的图像符号,而是容纳了一个一手持弓、一手持棒的人形的圆形天体。太阳旁边是一个头戴高大羽饰的人物,可能是个巫师或首领,他手中拿着的物件和天体中的人形所执完全相同,似乎正通过重现这个天人形象以凝聚太阳的神力。

图3 太阳神巫祝图。云南沧源崖画,新石器时代

随着构图的复杂化,岩画中也出现了越来越多的日常生活场面。有时一幅画描绘了浓缩的狩猎过程:弓箭手张弓搭箭,瞄准水牛、山羊、麋鹿或老虎。有的画面则表现了社会生活场景,其中人物众多,似乎整个村落正在举行某种集体活动。沧源遗址中保存最完好的一幅岩画由三部分组成:下部描绘一场激烈的战斗,中部表现人们与动物一起和平地生活,上部则为宗教仪式中的舞蹈场面(图4)。最后这个场面由一人领舞:此人处于中心位置,身材高大,佩戴头饰——这些特征都表明他的特殊身份。绘画者有意识地赋予整幅构图一种层次感:他在画面中心划了一条短线以表示地面,人畜站立其上。有趣的是,从内容和构图来看,这幅岩画与公元前6世纪出现的画像铜器上的图像很有相似之处(参见图20)。

图4 舞蹈牧放战争图。云南沧源崖画,新石器时代

学界对岩画的研究开始不久,许多问题尚待探讨。最困难的一个课题是确定它们的准确年代和发展过程——迄今为止,只有彩绘图案的植物颜料可以通过科学方法测定大致年代,各种对岩画进化过程的推测多基于研究者本人的美学判断,这些作品与以后绘画的关系也有待进一步研究。值得注意的一点是:所有现今发现的岩画均分布在边远地区,而非中国文明中心的黄河和长江下游地带。但这些图像的发现填补了中国绘画研究中的一大空白,证明了这片大地上绘画发展中的一个重要时期和环节。在此期间,人们开始为创造图画形象付出巨大努力,但“画面”的概念尚不存在——山岩的表面在绘制之前并未进行任何加工处理,画者在绘制图像时也不受边界的限制,而是随着想象的驱使无限驰骋。

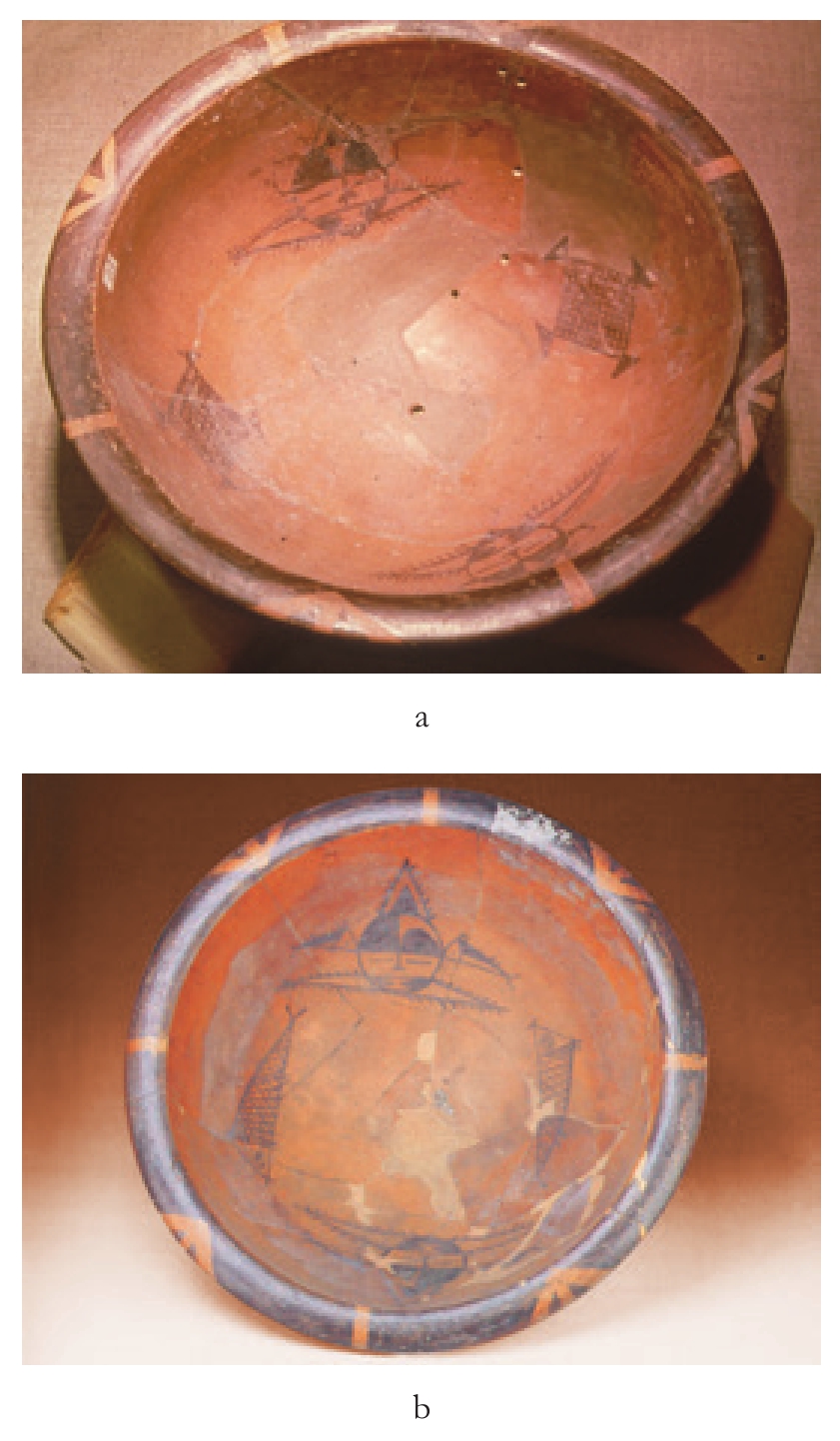

有边际界定并事先进行加工的绘画“平面”的出现,与两类新石器时代人工制品——陶器和建筑——的发明不可分割。这两类人工制品一经产生,具有创造性和想象力的史前艺术家们就发现它们是绝好的作画之处,遂开始在其上酣畅地描绘,并参照器物和建筑的形状设计和组合图形,使图像与它们的承载物在形式上吻合。 [1] 在中国,这一重要发展首先由仰韶文化的彩陶器物体现出来——这是公元前5000年至前3000年黄河流域的一个重要新石器文化。早期仰韶文化的彩画陶器一般被分为半坡类型和庙底沟类型两种,虽然地层学证据表明庙底沟陶器晚于半坡陶器,但二者迥然相异的装饰风格和设计观念表明它们属于截然不同的视觉思维和艺术传统。在河南庙底沟遗址发现的陶盆上,一系列变化的弧形纹和波纹充满了器腹至器口之间的水平装饰带,这些具有动感的纹样引导观者的视线沿器物表面平行移动(图5)。然而,绘制半坡陶盆的艺术家则将器物内表严格地分为四个等份,据此绘制两两对称的图像,又以几何图案将陶盆的边沿分为八个部分(图6)。半坡艺人所遵循的因此不是连接和动态的原则,而是分割和对称的方式。但这两种风格之间存在着一个共同点,就是力求使纹饰和器物的形状相吻合,以增强器物的三维立体感。

图5 庙底沟类型彩陶盆。新石器时代仰韶文化,河南陕县庙底沟出土

图6 (a,b)半坡类型人面鱼纹彩陶盆。新石器时代仰韶文化,陕西西安半坡村出土

具有明确再现性的图像也在这个时期出现了,一个例子是陕西华县柳子镇泉护村出土的一只彩陶砵。画家使用典型庙底沟风格的弧线在器表勾勒出一个椭圆形“画框”,随后在其中描绘了一只小鸟的侧面(图7)。鸟的尖喙、双翼和尾部以寥寥几笔勾出,不但显示出作画的速度和熟练程度,而且也透露出画者的工具是一支柔韧而有尖峰的毛笔。

图7 鸟纹彩陶砵。新石器时代仰韶文化,陕西华县柳子镇泉护村出土

在器物表面绘画写实形象的倾向进一步引发画像的独立,有时甚至和器物形状发生冲突或关系倒置。一个重要的例子是1978年河南临汝发现的一口约半米高的陶缸,处于支配地位的彩绘图像包括右方的一柄石斧和左方的衔鱼鹳鸟(图8)。与上述华县柳子镇陶砵上的鸟纹比较,这些形象的写实程度更高,绘画程序也更加复杂。画者首先用白色颜料涂染出形象的平面形状,然后用黑线勾画出斧和鱼的外形以及斧头的细部,包括斧柄上的装饰花纹。鹳鸟则不加勾勒,其纯白的外形直接凸显于赭红底色上。斧头与鹳鸟在绘画风格上的对比因此显示出绘画者对视觉形式的高度重视。但最值得注意的是,他把所有形象都放在器物一侧,从而确定了特定的观赏角度。就此而言,他是把这个圆形陶缸当作二维平面来使用;他所绘制的形象因此在严格意义上不再是对一个立体器物的“装饰”,而是以器物的部分表面为媒介,构成我们已知的中国艺术中可被称为“幅”的第一个绘画图像。

图8 鹳鱼石斧图彩绘陶缸。新石器时代仰韶文化,河南临汝出土

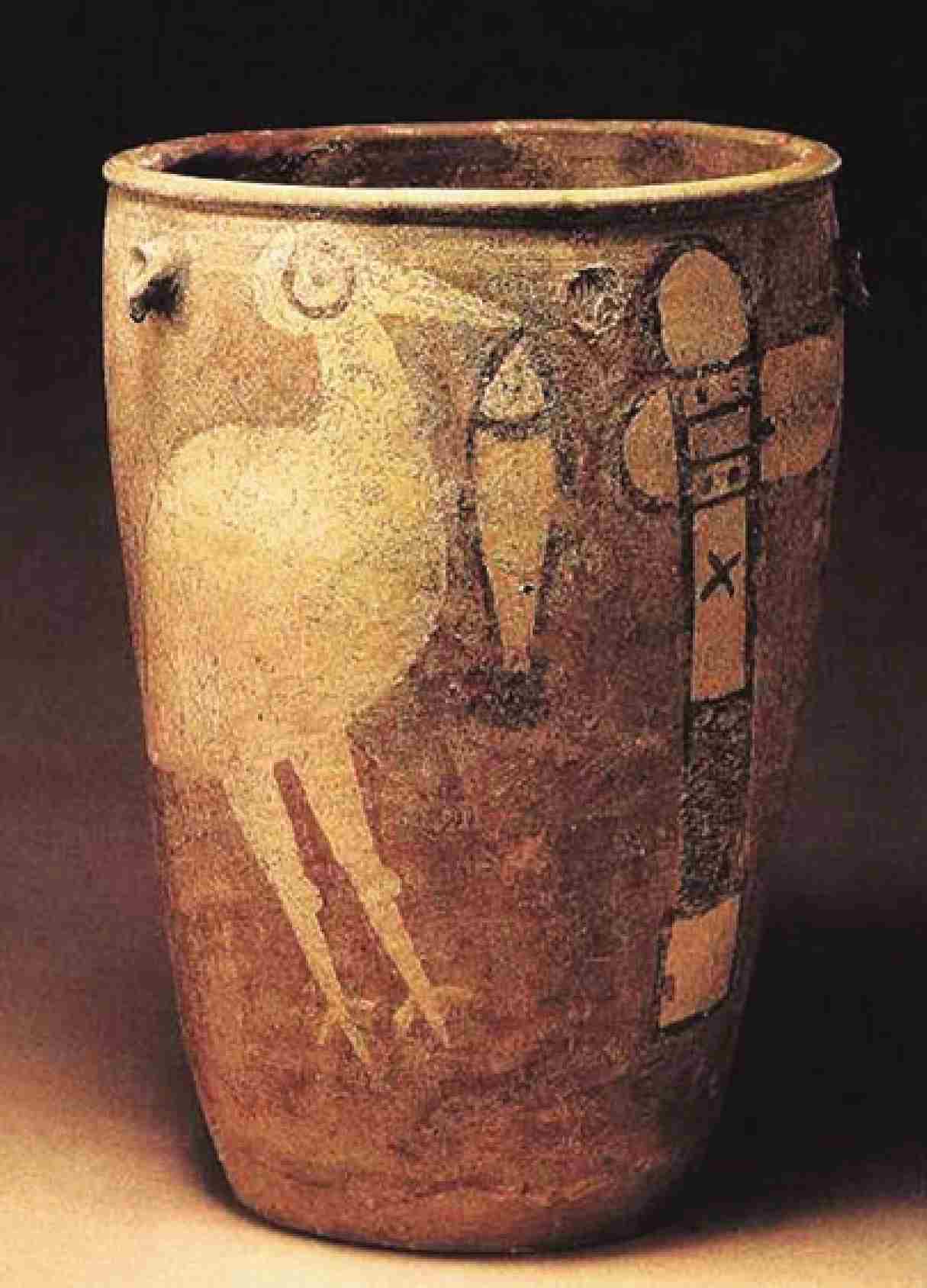

公元前3000年至前2000年间,仰韶文化的中心地区逐渐移至今日西北方的甘肃省和青海省,并在那里激发出三种灿烂的地区性彩陶文化:马家窑文化、马厂文化和半山文化。这些文化的重要标志是一种大型陶盆,其复杂的纹饰把各种不同的基本纹样——环形纹、波浪纹、螺旋纹,甚至人形纹——汇集入高度有机的整体。一些陶盆内部上缘画有一组手拉手的舞蹈人,其形状或抽象或相对写实,表现的似乎是某种礼仪场面(图9)。昔日仰韶文化中心的中原则被龙山文化的一支所占据,该文化来自东部,以制造带有印纹与凸纹的单色器皿为特征。因此当青铜艺术在这一地区随后出现并获得迅速发展时,青铜器以铸造而非彩绘作为主要装饰方式也就不令人奇怪了。成千上万的商代和西周铜器被保存下来,给人们留下绘画艺术在公元前2000至前1000年间进入低谷的印象。不过,另一种更加可信的推测是,此时期的绘画不再依附于坚硬的青铜器或陶器,而是绘制于不易保存的木器、织物和建筑上。早期绘画研究者的一个主要任务因此是搜索这类图像的痕迹。

图9 舞蹈纹彩陶盆。新石器时代马家窑文化,青海省大通县上孙家寨出土