一

那是十二月的一天,狂风呼啸,阴雨连绵。灰色的云层在空中迅疾移动着,我开车穿行在一片空旷荒芜的弗兰肯丘陵地带。这个我度过大部分童年和青春期的地方,长久以来已经化作我生命中的一部分,此刻我透过车窗看到的景色却与记忆中几乎没有半分相似。狂风卷起颗颗硕大的雨滴砸在前窗玻璃上,车顶上空一片咆哮。

距离上次来这里已经很长时间了。我思忖着,不知那些我们曾经住过的“难民楼”——那片为过去的强制劳工建造的简陋的战后住宅区是否还在。住宅区坐落在雷格尼茨河畔,远在乡村小城之外。雷格尼茨河在二十世纪六十年代已经成了莱茵—美因—多瑙运河的一部分。开车经过时,我甚至没能一眼认出这里,定睛再看才发现其中的变化:住宅区消失了,至少现在我看到的景象与记忆中大相径庭,摆在眼前的是焕然一新、色彩柔和的建筑外墙和现代化的塑钢窗户,可以料想墙内是配备中央供暖和热水的公寓。不过,那片住宅区并没有被拆除,恰恰相反,它们被翻新整修了。虽然这在我看来很不真实,但现在这里属于城区,而且是一个生机勃勃的新建城区。如今,此地的居民向外看到的不再是一片荒野,不再是那片曾经横亘在我们与德国人之间的无人区,而是一个坐落在繁华街道上的购物中心。当年那个偏远的、仿佛与世隔绝般的地方已经变成一片普通的住宅区,融入了城市。而五六十年代我生活在这里时,这座城市对我来说还像是一颗遥不可及、只有德国人才能居住的星球。那时,我一心只想逃离难民楼。如今,在1989年,这里几乎已经面目全非,我感到,有些不知不觉融入我生命的东西也随之消失了。

我把车停在墓园前。我们下车后,妹妹失声大叫了一声,声音有些刺耳。沃尔夫冈、我的朋友海克和我沉默着。两分钟后,我们站到了太平间的窗前。我对这里的过往再熟悉不过了。在那里,我看到了那口敞开的棺材,父亲静静地躺在里面。相比他生前的最后几年,他死后的样子在我看来要自然、正常得多。

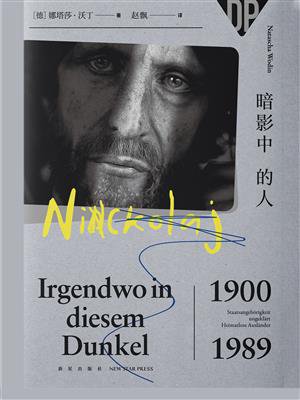

差不多到七十岁之前,他的身体一直很健康,几乎可以说好得出奇。然而,有一天晚上,他起身去洗手间时摔倒在了床边,再也没能站起来。父亲1944年和我母亲一起从乌克兰南部的港口城市马里乌波尔来到德国,作为强制劳工,在弗利克康采恩旗下一家军工厂工作。战争结束后的头几年,我们辗转于流离失所者(Displaced Persons)营地度日,后来终于在我刚刚开车经过的那片住宅区分到了住处。当时,这里是专门为过去的强制劳工建造的,后来,他们被美国占领区移交给德国当局,自此被称作无家可归的外国人(Heimatlose Ausländer)。在这里,父亲直到中风前一直跟东欧人生活在一处,在这座几乎没人讲德语的孤岛上,德语充其量只是一种世界语一般的辅助性语言,勉强帮助这些来自东欧各个地区、语言各不相通的流离失所者相互理解。在因中风不得不搬入养老院后,父亲生平第一次生活在德国人中间。但即使就住在德国人隔壁,他也成功做到了忽略身边的德语环境——此后他就这样过了十五年,仿佛这个环境根本不存在一样。在近五十年的时间里,他在德国学会的全部德语单词只有“要”和“不要”。这两个词足以让他表达一切。

妹妹住在很远的地方,每年和父亲见面不超过一次。除此之外,据我所知,我是他去世前唯一还会和他说话的人。我去看他的频率大约两周一次。他的房间配有盥洗盆和阳台,但他从不在阳台待着,因为他的眼睛已经无法远眺了。至于他是如何跟德国护理人员沟通的,我不得而知。自从母亲去世后,除了日常琐事,其他所有的事情,无论多么微不足道,他都需要我或妹妹给他翻译。十岁起我就不得不在各种机构帮他翻译,填写表格,建立一切他与德语世界之间不可避免的联系。自从他的生命被交到医生手上后,我更是几乎不敢离开住所一步,因为随时都可能需要我来翻译一场他和医生之间性命攸关的对话。

父亲出生于1900年,他一生都与那个世纪同龄。每次我在纸上写下日期时,最后两个数字便是他的年纪。但时间没有因为他的死亡而停滞。看着他的尸体,我眼前浮现出一幅杳远的画面,那是决定我们父女关系的关键场景。1956年10月,我十岁,母亲在雷格尼茨河自溺而亡。那时,父亲并不在家,而是正在跟他当时驻唱的俄罗斯哥萨克合唱团一起巡回演出。相关部门寻找他未果。在他下落不明期间,他年轻妻子的尸体就这样躺在冷冻室里至少两个星期之久。我几乎放弃等他了。就在他似乎彻底人间蒸发时,有人在西班牙某个地方找到了他。当时我正在外面,听到有人大喊着找到他了,我立刻拼命飞奔回家。除了他和我四岁的妹妹,这世上我再没有其他亲人了。因为没有钥匙,他就站在公寓门前的楼梯上,戴着帽子,穿着紧身收腰的府绸外套,行李箱放在地上。当时,我想,既然他的妻子不在了,作为长女的我就是他生命的中心,他的首要精神支柱,要和他一起分担、商量所有重要的事情。我上气不接下气地扑到他怀里,然而,仅仅一秒,我便反弹般从他身边离开——离开他身上那件闪着绿光的府绸外套,也离开他看向我时没有任何表情的呆滞面容。他站在楼梯上等的并不是我,而是钥匙。他一言不发地从我手中拿走钥匙,开了门。

记忆中的下一个画面,是他坐在厨房里不停地抽烟,一支接一支,一夜又一夜。当他呆望着自己吐出的烟雾时,我知道他在想什么。他必须再去巡回演出,因为除了唱歌他没有别的赚钱法子,也不知道该带着我和妹妹去向何方。妻子撇下他独自一人,留下两个孩子,让他变成了自杀者的鳏夫。他,一个五十六岁的男人,一个在德国一无所知的异乡人,不知该何去何从。我穿着睡衣站在漆黑的走廊里,透过钥匙孔看向厨房。我看见父亲坐在桌边,手上拿着黑色的烟嘴儿,不时放在嘴边吸着。他眯起眼睛吸了一口,屏住气息,又缓缓把烟吐了出去。他就那样坐在一团灰色烟雾中,如同狮身人面像一般纹丝不动,而在他额头深深的沟壑背后,我的命运已经被决定了。

自打记事起,对我来说,作为父母的孩子就像一个诅咒,如影随形。我不想属于这个与世隔绝的世界,不想属于异乡人,不想属于这群蜗居在城市背后的社会弃儿,人人避之不及,蔑视有加,成为随便一个不知从何而来的渣滓。我想有一对德国父母,想住在一幢德国房子里,想叫乌苏拉或者苏珊娜。如今,在父亲做下一个决定之后,我竟然不可思议地离这个愿望近了一步。

他在两个老妇人那里给妹妹找到了住处,她们住在河边一栋魔法小屋一样的房子里,是唯一还住在我们街区后面的德国人。勒纳太太患有心脏病,身材臃肿。她有一双水蓝色的眼睛,以前我母亲每次隔着篱笆跟她聊天时,她都会为儿子掉眼泪。她的儿子当上了牧师,住在自己的教区,离她很远。她那身材矮小、形容枯槁的妹妹库妮是个老处女,走路弯腰如弓,就像要用鼻子犁地似的。父亲是如何告诉她们,他想把一个女儿交给她们的,我不得而知。

也许是他从住宅区带了某个人帮他翻译,也许是两位富有同情心的基督徒女人无须言语就理解了这个俄国鳏夫。不管怎样,他打包了一个纸箱,把我妹妹送到了河边这栋偏僻小屋里。妹妹很疑惑,她不明白母亲已经死了,不会再回来了。

我的落脚处是父亲通过一个曾与母亲交好的俄国女人找到的。她不属于我们中的一员,而是和她的德国律师丈夫住在花园大街上一幢精美的房子里。母亲在世时会不时去拜访她,直到她的律师丈夫为了维护自己的声誉而禁止她与难民楼的居民来往。不过,很显然父亲还敢去找她,至少在她的介绍下认识了一位德国战争遗孀,同意在收取适当抚养费的情况下收留我这个俄国孤儿。

德雷舍尔太太的家位于新建城区,就在那些首批配备电梯和彩色阳台的未来派高层洋房中。她身材高挑瘦削,总是穿着一件围裙罩衫,每周六都会去做水波纹卷发造型。她的女儿罗特拉特是个性格冷淡、言语刻薄的漂亮姑娘,总是不断被德雷舍尔太太灌输应该如何对待她那位前途光明的年轻工程师男朋友,好长久地留住他。罗特拉特总是一边嘴里“呸”一声,一边用珠光指甲油涂着指甲,或者对着镜子挤粉刺。德雷舍尔太太的儿子伯纳德身材矮胖,跟我一样十一岁。他的笨拙让他人如其名——活像一只圣伯纳德犬。

在德雷舍尔太太家,每天的晚餐都有一道叫作开放式三明治的食物。我不认识这个单词,也从未见过类似的东西。切得薄薄的面包片等分为四份,上面放上香肠、小黄瓜、奶酪、鲑鱼片或者撒了香葱的水煮蛋。在我家,餐桌上永远只有罗宋汤和其他加了面包块的浓汤。即便是我在收容战后营养不良儿童的疗养院里见过的德国菜,也无法与德雷舍尔太太做的开放式三明治相提并论。单单是它的卖相就让我胃口大开,这种感觉从未有过——对我来说,它们代表了真正的德式生活。我把三明治一个接一个塞进肚子,总也吃不够。然而,没过几天,我就清楚地感觉到了其他人异样的眼神,德雷舍尔太太告诉我,我父亲付给她的钱已经不足以支付被我吃掉的食物了。一直以来,我总是被告诫要多吃点,因为我太瘦了,现在我又了解到,吃太多是不得体的。此后,我那份开放式三明治分量变少了,但好胃口并不是我身上唯一令德雷舍尔太太不满的事情。父亲支付的钱完全不够抵消我给她带来的不便。此后一生中,我耳边不断萦绕着她那句话:“人们一眼就能看出,你来自哪里。”这句话一针见血地击中我耻辱的要害,并一次又一次戳破我的希望:也许在我身上,出身难民楼这件事并不明显。

我不仅“吃掉”了德雷舍尔太太每周烫水波纹卷发的钱,我还顽皮、懒惰、不受管教,一开口全是谎话,我荒废功课,而且,当我早上要和伯纳德一起脱掉衣服洗澡时,我总是扭扭捏捏。德雷舍尔太太把我这种羞赧视为道德败坏的迹象。她总用那双战争遗孀结实的手掌扇我耳光,我不得不多次用俄语给父亲写信,以德雷舍尔太太的名义要求他要么汇来更多抚养费,要么立刻把我接走。那些信是通过一家演出经纪机构转寄出去的。父亲没有回信,他似乎再一次人间蒸发了。直到有一天,他毫无预兆地出现在我面前,依旧穿着那件府绸外套。他没有脱帽,任由德雷舍尔太太愤怒地抱怨和责备了一通,然后一言不发地接过装有我行李的箱子,把我带到了城市孤儿院。

我眼前浮现出一道生锈的铁丝网围栏,一个冰冷巨大的洗手间,里面有很多水龙头,以及我穿着丑陋棕色系带鞋的双脚。我看到那双脚一直在奔跑,不知道缘由,也不知道方向,但我还记得,当时脑中想的是我必须要穿黑色的鞋子,因为我的母亲去世了。每当有人去世时,人们都会穿黑色的衣服,然而我一直穿着狂奔的那双鞋子,是棕色的。

我也不能在孤儿院待很长时间,因为我不是一个完全的孤儿,我还有父亲。过了不知多久,他不得不再次把我接回来,紧接着,收留我妹妹的勒纳太太因为心脏病发去世了,留下佝偻的库妮独自一人,她几乎已经自顾不暇,更不用说再照顾一个孩子了。所以我妹妹也失去了她的容身之处。父亲又开始一夜接一夜地坐在厨房里抽烟。

这次,勒纳太太那位天主教牧师的儿子对我们伸出了援手。他在主教城市班贝格有些关系,帮我和妹妹在一个天主教女孩教养院找到了落脚处。那里由一群修女运营,她们称自己为神圣救赎主修女。自此,在古老沉重的修道院墙背后,我们与世隔绝了近五年。

想起这些时,我正站在玻璃窗前望着已故的父亲。我知道这不符合现代德国葬礼的规矩,但我还是按照俄国习俗,让人把他的遗体用一口敞开的棺木安放在灵床上。殡仪馆受我委托,不明就里地让活着时已遭受无数暴力的他死后仍然受到约束。过去父亲每天都把胡子刮得干干净净,直到生命的最后几个月,因拿不住剃须刀,他的嘴巴周围才长出了一层薄而杂乱的胡须。他胡须上有两团白色污迹,这解释了为何他的遗容如此滑稽。它们一定来自他口腔中的填充物,他的嘴巴已经是一个无牙的空洞,吸入最后一口气时嘴唇也被吸了进去,而这个小麻烦并未被仔细处理。他的嘴巴嘟起,嘴唇在口中填充物的支撑下皱在一起,看起来就像一个蠢笨的小孩正准备对着人发出扑哧怪响。

他身上穿的衣服是我为他挑选的:深蓝色节日西装、白色衬衫和银灰色领带。他总是在隆重场合穿这一身。这套衣服已经不合身了,他那瘦到快看不见的身体淹没在滑落的外套堆起的褶皱中,从衬衫的立领中可以看到他又细又皱的脖颈,像一只被拔光毛的鸡。他的四肢似乎在被送往墓地的途中变了形,整个人歪斜扭曲地躺在褶皱彩纸装饰的木箱子里,双手交叉放在覆盖身体下部的白色混凝纸上。从这双手中,我看到了自己童年和青少年时期父亲的影子。过去几年间,这双手几乎连水杯都握不住,此刻的样子更让人想起一双层叠褶皱、轻若无物的苍蝇翅膀,然而,即使这副模样,这双手仍然勾起了它们曾经带给我的恐惧。

童年和青少年时期,我曾强烈希望父亲死掉。我想象过,自己如何暗中把他推进母亲自溺的那条河里,如何下毒或者用刀刺死他。我眼前浮现出他年老体弱又瘫痪的样子,生死任由我掌控。如果有一天他变得虚弱无助,需要依靠我,我会毫不留情地任他毁灭,就像他曾经对我那般。

后来,我长大成人,每个月会去养老院看他一两次。他瘫痪了,虚弱了,衰老了,他的生命完全掌握在护理他的那些人手中。现在再杀死他已经没有必要了,还不如干脆把他抛诸脑后些时日。那些他落在我身上无数次的拳头,现在只一拳就足以要了他的命。只要给他停药一天,他的生命就会走到尽头。

但是没有人帮他行这个好。没有人把他从那副行将就木的身体的痛苦中拯救出来,也没有人帮他从生命最后那段不成人样的日子中解脱出来。一个像《圣经》中所载、长寿到可怕的白发老人

——仿佛死亡是人类的最后一个弱点,而正是这个弱点让一直鄙视软弱的他无法获得救赎,他要忍受着这份软弱直到最后一刻。就好像,他因为某事被逐入了尘世,好像他犯下了罪孽,注定要活到一个非人般的年纪——仿佛他必须活到我母亲若还活着时自然死亡的年月,仿佛他活这些年就是为了接受惩罚,以弥补她太过短暂的人生。母亲去世时,他差不多已经是个老年人了,而三十年过去了,他依然活着。近一个世纪的时间就这样融入他日渐瘦小的身形,融入他枯萎僵硬的身体。生活将这副躯体磨炼得如此坚韧,以至于他无法死去。有时他会让我想起米哈伊尔·布尔加科夫笔下的本丢·彼拉多,那个独自坐在宇宙某处石头宝座上的人,从不睡觉,永远凝视着月光。

——仿佛死亡是人类的最后一个弱点,而正是这个弱点让一直鄙视软弱的他无法获得救赎,他要忍受着这份软弱直到最后一刻。就好像,他因为某事被逐入了尘世,好像他犯下了罪孽,注定要活到一个非人般的年纪——仿佛他必须活到我母亲若还活着时自然死亡的年月,仿佛他活这些年就是为了接受惩罚,以弥补她太过短暂的人生。母亲去世时,他差不多已经是个老年人了,而三十年过去了,他依然活着。近一个世纪的时间就这样融入他日渐瘦小的身形,融入他枯萎僵硬的身体。生活将这副躯体磨炼得如此坚韧,以至于他无法死去。有时他会让我想起米哈伊尔·布尔加科夫笔下的本丢·彼拉多,那个独自坐在宇宙某处石头宝座上的人,从不睡觉,永远凝视着月光。

父亲所在的养老院是一座巨大的六层混凝土建筑,属于新教教堂所有。养老院坐落在一个典型的战后聚居区里,那里的街道名会让人想起沦陷的德国东部,比如布雷斯劳大街,加里宁格勒大道,什切青大街。从大门的装饰上就可以看出当下的时节:狂欢节,复活节,感恩节,圣诞节。一切都是那么明亮而充满现代气息,一切都光芒四射。所有房间都有冷热自来水,大部分还带阳台。父亲从未在如此奢华的地方住过。养老院还有一个地窖酒吧、一间活动室和一个小教堂,人们可以参加讲座,听民间歌曲音乐会,但他对这些都视若无睹。只有在去餐厅和洗手间时他才会离开自己的房间,在他尚能自理的时候。

我从不知道,他是否在意我来看望他,还是对此已感到厌烦。他坐在垫着枕头和尿布的沙发椅中,瘦小而苍白,沉浸在自己如冰碛地貌般的破碎躯壳中,似乎从中听到了时间无尽的嘀嗒声。他对整洁和秩序的要求近乎偏执,这种偏执一直折磨着我们,先是母亲,后来是我。他一直要求我们遵守那种模范的德国秩序,而他对此的了解也只是道听途说——如今命运却讽刺地让他搬到了这个地方,在这里,他对德国的一切想象都被颠覆。在养老院一尘不染的外墙之内,他却身处一片尘污之中。蒙灰的家具,陈年未洗的窗帘,满是污渍的地毯,爬着鼠妇虫的盥洗盆……对像我父亲这样的人,这里似乎无人负责。他的情况难以界定,虽然十分衰弱,但又没有衰弱到需要被移动到护理站。就好像,这里的人们已经把他彻底遗忘,又好像,他虽然活着,死亡的气息却已经将他包围。

尽管他的日常生活只剩下一组最基本的手势和行动,而且绝大部分时间他都坐在沙发椅上,但这些日常似乎仍然需要他付出超人的努力,目的仅仅是为了活着。他近乎失明,主要依靠声音来辨别方向。有时在我看来,他费力去听的其实是自己身体内部的声音,那些器官发出的噪音,一台行将报废的机器最后运转的声音。

我仍然恨他,但我更同情他。这种感觉好像身体内有盐酸在灼烧,又像在发烧,我疲惫不堪。无论距离多远,他的痛感都像地震仪脉冲一样悉数传到我身上,我的身体会感知到他哪里正在疼痛,同样的疼痛我在自己的器官和组织中也会感觉到。好像他最终还是赢了我,如愿以偿地使我屈服了,曾经他用暴力没能做到的事情,如今却好像靠着这份虚弱和凄凉做到了。从前我最不愿成为的就是他的孩子——现在我却无法忍受他比我还虚弱这个事实,无法忍受他变成了我的孩子,而我再也无法当他的孩子。长久以来,我不断对抗着身体上的种种问题,对抗着虚弱,要想在这方面超越他,唯有死亡。

而且,由于我越来越陷入这最后的虚弱,它到头来终究又会使我变成他的孩子,我便再次像以前一样,幻想起他的死亡。我幻想用枕头捂住他的头,使他窒息而亡,这样我就不必再旁观他的痛苦,也好摆脱我那自怨自艾的同情心。许多个夜晚,我清醒地躺着,还在和他斗争——我是为了自己活下去跟他斗争,就好像他并不是一只濒死的飞蛾。在我的梦中,他总是以崭新而怪异的形象出现,就像一具又重又烫、从头到脚都缠着绷带的躯干,我不得不把他抱在怀里带下楼,如果任其摔落,他就会粉身碎骨。在我看来,他就像一个张牙舞爪的邪恶侏儒,躺在一件集便壶和担架功能于一体的怪异家具上,把他抬进我家,就是为了对我展开审判。

我总是在天黑后去看望他,这样就会有人陪同,而且我总是宁愿自己爬上五楼,也不坐电梯。因为我害怕自己可能会困在电梯里,在最后一刻仍然永远陷于他的囚禁之中。