二

在修道院的那几年里,我几乎忘了,在外面世界的某个地方我还有个父亲。从出生那天起,我就一直为世界所孤立,但现在,我身边还有这个超然的王国,这里只有寝室、斋堂、自修室、十字架念珠、弥撒和大弥撒,生活充斥着祈祷练习和无尽的祷告:起床后祈祷,在小教堂的晨祷中祈祷,早餐前祈祷,早餐后祈祷,第一堂课开始前祈祷,课间休息时祈祷,放学后祈祷,午餐前祈祷,午餐后祈祷,午睡前祈祷,午睡后祈祷,学习前祈祷,学习后祈祷,晚餐前祈祷,晚餐后祈祷,在小教堂的晚祷中祈祷,睡觉前祈祷。在此期间,还要在内心不停祈祷,每个人都要向天父祈祷:请您宽恕我们的罪孽……是我的过错,我应受谴责,我应负责任……罪孽,无休无止的罪孽。以前我并不知道,从出生起我就有罪,而且,我们必须不停祷告,因为一旦祷告有了空隙,撒旦就会钻过其中控制我们。我陷入了罪孽的牢笼,在这里,人们无法像服刑那样消减自己的罪孽,而是不断把罪孽吸入体内,就像吸入铅室中的有毒气体,直到窒息。即使晚上入睡之后,依然能听到罪孽在房间中游荡的声音。一位已故的修女违背了她恪守清贫的誓言,自己留下了礼物,而没有将它们上交给圣殿,她一夜又一夜回来寻找她藏在房中各处的罪恶之物。墙壁簌簌作响,未被救赎的灵魂轻声啜泣,悲叹。

十一岁的我被分到了玛丽·约瑟夫修女带领的大童组,她红脸蛋,胖胖的,所有人都害怕她。一代又一代教养院的孩子不知感恩,折磨坏了她的神经,至少人们是这样解释她那易怒暴躁的脾气的。我对她那双灵活的、像弹簧一样的手恐惧不已,就像过去害怕父亲的双手一样。有时她会用音乐室里的物件,比如三角铁或拨浪鼓敲打我们,手边别无他物时,她就动用那一长串绕在胸前的、由沉重的木珠串成的念珠,那是一件现成的惩罚工具。

而且,斋堂中也会时常传来肢体冲突的动静。修女们不仅殴打学生,还会互相折磨。她们似乎都对彼此恨到了骨子里,人们能听见她们互相推搡、践踏,那些尖叫声听起来就像是她们撕下了对方的头纱,拉扯彼此的头发。也许她们中的大多数人并非自愿来修道院的,她们只是出身穷苦,家里无法养活那么多孩子,才把其中一个献给了上帝。如此,既少了一张嗷嗷待哺的嘴巴,又能在有朝一日去世后,有望获得通往天堂的优先权。一举两得。

周末和节假日时,其他女孩可以按规定轮流回家,在复活节、圣诞节以及延长的暑假期间,修道院里空荡荡的,只有我和格雷特——一个患有唇裂和喘鸣的孤儿,一直在那里。我妹妹当然也在,但是我见不到她。我俩来到这里后,很快就被分开了,她进入小童组,我去了大童组。两个年龄段之间禁止互相接触,显然,修女们害怕无政府主义者造反,也必须保护小孩子们不被大孩子带坏。所以我也渐渐淡忘了妹妹。有一次,我们在一条长长的走廊上相遇了,她便哭了起来,紧紧靠在我身上,但我还是设法尽快甩开了她,因为我害怕玛丽·约瑟夫修女的惩罚。每一天,我们都胆战心惊,害怕她的坏脾气,害怕她对我们动辄施以惩罚,这些惩罚如同一股不可抗拒的自然力量,随时会落在我们身上。

生活有时也很美好,比如我们表演戏剧或者唱歌时。某个星期天,或随便一个节假日,早餐有可可,阳光透过餐厅里高高的、满是灰尘的窗户照进来,我们唱着:赞美主,强大的荣誉之王……我的声音与其他德国孩子的声音一起流淌,汇成了一首欢快而令人陶醉的赞美诗。

一年里有两三次,我会收到一张父亲寄来的彩色明信片。玛丽·约瑟夫修女会在转交之前拆阅所有来信,她命令我把明信片的内容从俄语翻译成德语,尽管我实际上真的做不到,因为我的俄语也几乎忘光了。在玛丽·约瑟夫修女怀疑的目光下,我费劲地辨认并翻译出了那些无关紧要、毫无意义的句子,她不愿相信,我父亲没有给我写点更重要的东西。我把这些明信片保存在储物柜里,时不时拿出来看看。在一个叫巴黎的城市中矗立着一座埃菲尔铁塔,一位弗拉门戈舞者的裙裾上飞扬着红色的荷叶边,某处海边的沙滩上到处是沙滩椅和穿着泳衣的人们。父亲就在那个遥远世界中的某个地方,那个世界对我来说是如此遥不可及,我原以为自己一辈子也不可能亲眼见到。

如果说一直以来我身上异类的一面在于,我不是德国人,那么现在则变成了我不是天主教徒。我只会俄罗斯东正教的画十字方式,不能进行忏悔,好让罪孽得到宽恕。清晨弥撒时,其他人上前去领圣体,我则独自一人留在长椅上。我从来不会成为一个基督教白人小姑娘,甚至不知道自己有没有受洗过。非德国人只是我在人间受到的诅咒,非天主教徒则是永恒的诅咒,因为只有天主教徒才能上天堂。对我而言,只有无止境的堕落,日复一日,年复一年,甚至在睡梦中,我也觉得自己在不断堕入地狱。

这种堕落的终结要归功于一起发生在父亲身上的悲剧。他失去了声音,失去了他最宝贵的、事实上也是唯一的财富。在他还是个小男孩的时候,他就在家乡的教堂合唱团里唱歌。他于沙皇时代出生在伏尔加河畔的卡梅申市。后来,在战后德国,他第一次靠自己的歌声赚了一些钱,这才养活了我们。据说是一杯冰凉的红酒毁了他的嗓子,但我知道他一直是个酒鬼,所以我不确定,到底真的是因为那杯红酒的温度,还是因为他饮酒过量才导致了这起悲剧。无论如何,他不再四处巡演了,所以把我和妹妹带回了自己身边。

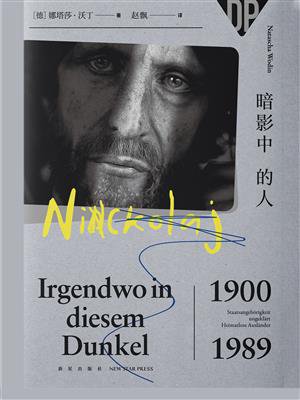

他在俄国时就已经有酗酒的问题,德国的生活也没能治愈他。此外,我记得以前他在巡演间歇回家时,曾对母亲讲过他与其他合唱团成员发生过几次口角。他的酒瘾似乎与一些神秘事件之间存在着某种模糊的联系,这些秘密埋藏于我出生之前的那段生活中,埋藏于他在另一个共产主义世界的过去中。我从未听父母谈起这段过往,只是偶尔能听到一些我不理解的暗示,但每次我都感觉到,在这片暗影中的某处,他们生命的关键就隐藏于此。从一开始,一切似乎都围绕着这个秘密展开,并且因为真实发生的事情无法用言语表达,所以在我们家,总是一切都无法言说,哪怕是最简单、最无关紧要的真相,也像毒药一样,绝对不能谈及。对我而言,唯一肉眼可见的真相只有母亲眼中的惊恐,这种惊恐似乎与日俱增,直到她终于不再开口说话,只是呆坐在椅子上,目光空洞,直至自沉雷格尼茨河。

在所有这些缄默中,父亲回来的原因也隐藏其中。也许他在苏联那段过往中有什么糟糕的事情暴露了,也许他因此被踢出了合唱团,也许往事终于让他尝到了苦果,连同酒精一起剥夺了他的生计。又也许他只是厌倦了多年的四处巡演,也许他的声带松弛了,这对于一个年逾六十的男人来说也很正常。他先是失去了妻子,而后又失去了声音,我根本无法想象他没有声音的样子。嗓音一直是他最重要的东西,是他的命根子,他的资本,没有声音的父亲根本不是我的父亲。退出合唱团后,我再也没听他唱过歌,直到他住进养老院。在那之后,他曾有两三次试着用薄弱沙哑的嗓音唱过一首老歌,那是母亲在世时我们经常在家唱的歌曲之一。随着她去世,那些歌也永远沉寂了。

玛丽·约瑟夫修女在告别时松了松我的外套腰带,因为突出腰身是不得体的。在大街上,当那扇沉重的大铁门在我们身后关上时,我立刻把腰带系得紧到不能再紧。只一秒钟,所有的优雅都离我而去,连同所有的罪孽、所有的神圣承诺以及所有对地狱的恐惧。我已经死去五年了,现在我和妹妹还有父亲——一个古铜色皮肤、脚踩精致鞋子的陌生男人,最后一次走下班贝格主教山,最后一次穿过城市中那些被香火气浸淫的灰色小巷,这座城市就像一座用永恒之石建造的巨大陵墓。我逃离了。那年我十六岁,手中提着行李箱,在我面前的是未知的生活,是我在外面世界中的未来。

我们回到了难民楼中的旧公寓,这是德国人对我们雷格尼茨河边的住宅区的称呼。也许这么叫是为了区分我们和吉卜赛人,他们住在更远处的木棚屋中,一片干涸的运河盆地上。吉卜赛人比我们还要低人一等,我一想到他们就心生畏惧,可能就像德国人对我们的感觉一样。

父亲以前曾作为强制劳工在弗利克康采恩工作,此后他一直拒绝再为德国人打工,后来找到了一份造纸厂的工作。他不再是那个环游世界,在大型音乐厅演出,还下榻酒店的体面人,而是成了一名辅助工人,就像大多数难民楼里的人一样,德国政府也不必再为他们支付任何救济金。蓬勃的经济奇迹让他们再次成为供不应求的劳动力。第一辆汽车停在了院子里,第一台电视机在一户人家播放了起来——邻居们都排着队想对这神奇的机器一看究竟。

每周三父亲上晚班,我就在那天晚上打开收音机听弗雷德·劳赫

的点歌电台:《巴西吉他》《狮子今夜入睡》《我们想要永不分开》。有时还会播放甲壳虫乐队的歌,他们在一个叫利物浦的英国小城发出了前所未有的风暴信号,或者猫王埃尔维斯·普雷斯利的歌,他用靡靡之音唱道:“我必须离开这个小镇吗。”以前,对于这一切,我一无所知。我只知道那些在修道院的日子里,某些星期天早餐时可以听到的民间音乐。

的点歌电台:《巴西吉他》《狮子今夜入睡》《我们想要永不分开》。有时还会播放甲壳虫乐队的歌,他们在一个叫利物浦的英国小城发出了前所未有的风暴信号,或者猫王埃尔维斯·普雷斯利的歌,他用靡靡之音唱道:“我必须离开这个小镇吗。”以前,对于这一切,我一无所知。我只知道那些在修道院的日子里,某些星期天早餐时可以听到的民间音乐。

新班级的女孩子们在裙子里面穿上衬裙,脚踩细高跟,把头发倒梳蓬松,还涂着指甲油。我只有一些玛丽·约瑟夫修女从旧衣箱里为我挑选的衣服,每天穿着针织长筒袜、系带鞋和磨损的百褶裙。我不确定哪件事令我更羞耻,是我那令人费解的修道院形象,还是我现在又和去修道院之前一样,再次变回了来自难民楼的“俄国女”。尽管如此,我还是庆幸自己又回到了这里,因为这样我就可以离开他:在父亲上早班的那几周,我便开始熬,一直熬到他上晚班的星期,好在晚上去逛主街。

以前母亲还在的时候,我们时不时会收到一些从美国寄来的包裹,是我们在流离失所者营地的熟人寄来的,他们成功获得了美国入境签证。当时每个人都在申请签证。美国是一个巨大的希望,也是我每晚入睡前最热切的童年祷告,但我们所有的申请都被拒绝了。父母的熟人会给我们这些滞留德国的人寄来包裹,除了里面的东西,我不曾跟美国打过照面。在那些闪闪发亮的彩色照片里,我们惊叹于雪白的带有木质门廊的房子,房子门前的草坪就像一块巨大的绿色地毯,车库前停着一辆仿佛有轮船那么大的汽车。包裹里经常装有一种软绵绵的叫作棉花糖的粉色糖果,还有炼乳罐头、花生酱和速溶咖啡,以及最重要的:那些我们从来没见过的各种衣服。

那时,我妹妹穿着从前为我定做的衣服。从修道院回来后,我在阁楼的一个大箱子里找到了母亲的衣服。这些年来,我对她的记忆已经有些模糊了,但突然之间,她的样子又清晰地浮现在我眼前,她穿着浅蓝底带白色小船印花的美式连衣裙,还有深蓝底白色波点的,以及那条黑底彩色花篮印花的。

她曾经穿着那条连衣裙去火车站接我。那时我刚从比利时回来,作为一名营养不良的战后儿童,我被红十字会送去位于瓦隆大区的一家农场待了半年。她牵着妹妹的手站在月台上,穿着那条黑底彩色花篮印花裙,当时她整个人已经魂不守舍了。她在寄往比利时的最后一封信中告诉我:“你回来时,一切都会和过去不一样了。”我立刻明白那是她要彻底离去的预示,这种离去不知何时到来。从我认识她以来,她总会消失,经常性地离开,似乎她留下来只是因为我一直在竭尽全力拽着她。虽然她现在仍然来火车站接我,但是她已经不再和我说话了,既不问我什么,也不回答我的问题,她似乎听不到、也看不见我了,眼睛直望着别处某个对我隐瞒的真相。我们有长达半年没有见面,这段时间对我来说是一个巨大的盲区。她似乎一直在等待我的归来——也许她把去火车站接我看作她最后的职责,又或者,她在与她第一个孩子的团聚中期待着什么,期待着某个并未出现的转机。三四个星期后,她死了。

那个时候,有时我甚至不确定她是否真实存在过,还是只是我想象出来的。如果真有过她这个人,难道父亲不会时不时说起她吗?他不应该至少提起过她吗,哪怕一次?有时我会试图在他的脸上寻找她的踪迹,她一定还在他心里的某个地方,在他铜墙铁壁般的额头背后某处,一定还隐藏着对她的记忆和思念,他脸上某种不易察觉的情绪一定能在一瞬间显示出,她曾经存在过。但我从未在他身上发现任何能表明他认识我母亲的迹象。

母亲身材瘦削,这些突然间重现了她往日形象的连衣裙对我来说只略微大了一些。前往主街之前,我爬上阁楼搭配好衣服。我最喜欢那件深蓝色塔夫绸的宽松连衣裙,上面印有白色波点,看起来就像贴上去的小圆片。德国女孩们有时会毛衣反穿,把V领那面穿在背后,我也用这条连衣裙效仿了这种穿法。我把裙子正面朝后,解开一排小布包纽扣中靠上的几颗,把衣服朝里折进去,在自己背后也做出了一个V领。

我还在连衣裙下面穿了一件粉色的美式衬裙,衬裙是父亲不在家时我用面粉偷偷上过浆的。我在腰间扎了一条红色漆皮腰带,我从没见母亲系过这条腰带,也没见她穿过那双对我来说太大的红色高跟鞋。穿这双鞋之前,我得先在鞋头塞上些报纸,报纸叫《新俄文》,每周从美国寄到父亲手中,那里就像有另一个小型俄国一样,俄国报纸、俄国商店和俄国餐馆一应俱全。还有那种印着美国圣诞老人和俄文字样的圣诞贺卡,有时阿格里皮娜和阿库利娜会给我们寄来一张这样的贺卡,她们是父亲还在俄国时就认识的一对年迈姐妹,很久以前移居美国,属于所谓的旧移民,身上仍然笼罩着没落的沙俄帝国光环。而我们这些新移民则来自野蛮的俄国新帝国,只是一些无人理解、籍籍无名的战争副产品。

我站在浴室镜子前,模仿班里女同学的样子把头发倒梳蓬松。父亲不在时我得负责照顾妹妹,我威胁她说,如果胆敢告密就揍她。然后我就踩着红色高跟鞋出门了,尽管父亲禁止我穿任何红色的衣物。他把红色叫作妓女的颜色。他曾说过:“如果你趁我工作时去城里闲逛,只要我听见一次,我就打死你。”毫无疑问,他料想到,我满脑子只想着城里,特别是那条集市广场和阅兵广场之间的主街。对我来说,那里就是世界的中心,多年来我一直被排除在那个世界之外。那里也是林荫大道,是T台,让我终于得以展示自己,终于能被看见。

班里有些女孩已经名花有主,她们已经进入了最后的直道冲刺。当一个女孩不是独自一人,而是和一个男孩一起手牵手沿着主街漫步时,人们会说,她有对象了。从跟一个男孩约会,到订婚,再到结婚——对于班上的女孩们来说,这是人生圆满,而对我来说,则是关乎生存,是我摆脱父亲、摆脱可怕的难民楼以及我不幸的俄国外壳的唯一机会。

在修道院中,我曾经是优等生,但在这里,在这所新的世俗学校,我几乎一夜之间变成了最差的那个。在修道院时我与其他人不一样,因为我不是天主教徒,并且保持了这种异类身份,即使主教特许我和其他人一起忏悔并领受圣餐,我仍然不是天主教徒,我只是享受了恩典。现在,在新学校里,天主教徒的身份突然变得不再重要,甚至是错误的,因为这里的每个人都是福音派,当然,那也是我无法获得的身份之一。最重要的是,就像去修道院之前一样,我再次成了出身难民楼的社会弃儿,成了后来我在米夏埃尔·施耐德的书中读到的那种人。在《只有死鱼随波逐流》中他说道:“那些对我来说似乎潜伏在各处的事故和匿名敌人,不仅是我个人、而且是集体幻想的畸形产物。他们是某段历史时期的幻影,在这段时期中整个民族都受到世界公敌的威胁,对我们小孩子来说他们就是‘俄国人’!”

从根本上说,德国小孩应该对我没什么意见。他们只是成年人的代理人,就像皮影戏中的人物,而这出戏的主题他们并不了解。从孩提时代起,我每天有多么渴望放学,就有多么害怕那一刻到来。最后一节课的下课铃声往往是一场追逐开始的信号。我不是匿名的敌人,不是幻影,我是世界公敌,一个有血有肉活生生的俄国女孩。读小学的那些年里,我几乎每天都要在狂奔中逃命。

现在,随着小孩成长为青少年,他们意识到,有一种对付我的武器远比身体上的威胁更有效,那就是嘲笑。他们哄然大笑着问我,我们是不是真的在马桶里洗土豆,俄国女人是不是真的不穿内裤。他们叫我“俄国女”“俄国妞”“俄国母猪”“俄国妓女”。我根本不记得第一次听到这些词是什么时候,对我来说,它们好像一直存在,像空气的一部分,像一种我永远无法摆脱的气味。也许在我还不理解这些词的含义时,衣衫褴褛的母亲牵着我的手走在街上,人们就已经在背后用这些话骂了她,也骂了我。或许更早,当母亲还是乌克兰强制劳工时,腹中怀着我时就被德国监管人员辱骂了。也许在我来到这个世界之前,内心就已经熟悉了这些声音。

进入小学后,德语迅速变成了我的自然语言。然而,从修道院学校回到城市学校后,这门语言对我来说又几乎成了外语。过去五年来,除了修道院发给我们的教科书和祈祷书之外,我再没碰过其他任何书本。在那里,对上帝的敬畏像一层面纱,笼罩着一切。即便在地理、数学、化学这些科目上,评判标准也更多取决于我们的虔诚程度,而不是知识,不是那些潜藏着邪恶和罪孽的世俗知识。我在修道院里的好成绩更多是靠着假装虔诚得来的,而非通过专注和勤奋。

如今,突然之间,笼罩在数学、地理和化学上的面纱被揭开了。我呆坐在椅子上,一个字都听不懂。就好像存在两种德语,一种是天主教德语,另一种则是来自一个陌生而神秘的世界的语言,远在我的理解范围之外,在这种语言之下,就连分数计算和年份数字也与修道院的不同。在这里,我们要阅读小说段落和报纸文章,里面的单词对我来说就像天书。我听不懂老师们说的话,也听不懂同学们的,无论女生还是男生。在新学校里,男生们全都和我坐在同一间教室里,而过去在修道院,我最多只能在路上见到男孩子,当他们并排两路从男孩教养院走出来,手拿祈祷书,低垂着头,在两名随行神父的带领下前往教堂参加弥撒时——我们也是如此,只不过与他们严格隔离开。

所有言语之中,最令我费解的就是那些男女生之间的对话,包括他们轻松的互动、玩笑和斗嘴。而我过去学到的是,男孩对女孩来说永远是一种危险,连彼此的目光接触都不应该有。新学校的老师称呼我们时会说“您”和“小姐”,突然之间,我被当作大人一样对待,这是我过去一直热切渴望的,而今,当我终于被允许长大,甚至必须长大时,我才意识到自己根本没有长大。我赶不上同龄的女孩们,她们比我优秀得多,跟我在本质上完全不同。

这些年来,在我身上似乎只有俄国人那可耻、不受欢迎的一面不断成长,而我最迫切想成为的德国人的那一面,已经明显消失。每次课上被点名后,我都规矩地从座位上起立,因为在修道院养成了这个习惯——雷动的哄笑声会瞬间把我推回座位。我坐在那儿,就像在修道院做晨间弥撒时一样,身体里止不住冒出一些可怕而无法控制的东西。在修道院时是笑意,一种毫无来由、克制不住的笑意,一种在我体内不断累积的叛逆的笑意,直到它在那些需要高度严肃和庄严祷告的时刻,毫无来由地喷薄而出,成为一个我所不自知、却具有毁灭性的真相的证据。

这个关于我叛逆的真相此刻就隐藏在我的膀胱中,让我想起了人生中最耻辱的一次经历。当时我七八岁的样子,母亲第一次没有自己帮我理发,而是给我钱让我去理发店。我又害怕又兴奋地坐在那把看起来像牙科椅一样的理发椅上,一边沉醉在周围的阵阵芳香和种种奢华用品中,一边焦急地期待着自己在德国理发师手中从丑小鸭蜕变成美丽天鹅。然而,突然之间,在转变进行到一半时,我从面前的大圆镜中看到理发师的表情发生了奇怪的变化。她突然中断剪发,消失在一扇窗帘后面,在那边和某个人耳语了几句,随后便和另一名理发师一起回到我身后。她先看了看我的左耳后面,又看向我的右耳后面,那一刻我听到了“虱子”这个词。好像这还不足以让我钻到地缝里去似的,我的膀胱括约肌在同一瞬间失灵了。一股暖流开始沿着我的长筒袜向下流,滴到地上,尿液浸湿了椅子,流到浅蓝色地毡上,又蔓延到已经从我剪掉的一簇簇头发中爬出来的虱子上。虱子爬满了整个发廊,沾着我的尿液直奔那些德国女人的头上。我只感觉到理发围布从我身上被摘下,之后便是一片空白,仿佛羞耻心终于把我烧成了灰烬。走到大街上我才重新回过神来,之后我就那样穿着湿透的长筒袜,顶着一边长一边短的湿头发,穿过了半座城市。

此刻,我坐在课桌旁,身体内的水分又开始暗暗在骨盆中积聚,就像在修道院时笑意不断在喉中积蓄一样,一场相似的耻辱眼看又要发生。当我在括约肌用尽全力撑到膀胱决堤前的最后一刻,第二次还是第三次想在课上从座位上一跃而起,冲向厕所时,我已经感到空气在振动,这是同学们即将爆发哄堂大笑的预兆。要逃往厕所,我就得一次次跌入一条充斥着窃笑和嘲讽的小路。长久以来人们对我视而不见,而我迫不及待想展示给世界的东西,总是一次又一次变了样子,变成了“可以被看见”的对立面。