三

周六的夏夜,当我们的院子像个大型起居室一样充满各种声响和嘈杂时,父亲便烧起了锅炉。对我来说,没有什么比他两天都在家,而我必须做家务的周末更痛苦的了。从星期六中午放学回到家,到星期一早晨去上学,中间我不能出门,只能在家给父亲当女佣。这座禁锢我的监狱,只有在他从下午三点工作到晚上十一点的那几周会开放,在他上早班的星期里也会短暂开放,那时他下午三点左右到家,所以我放学后还有一两个小时自己的时间。

即使刮风和雷雨天气,他也会骑着那辆笨重的旧自行车去上班。小时候我就是用那辆车学会了骑车。当时难民楼里一辆女式自行车都没有,由于跨不过男式自行车的横梁,我们这些小孩必须一条腿在横梁一侧,另一条腿从横梁下方穿过,踩住脚踏板。我们只会这种不对称的骑车方式,就这样身子悬挂在车轮一侧在院子里飞驰。父亲每天要骑车去城市另一端的造纸厂上班,除了工资,工厂每个月还会给他发一箱纸巾、卫生纸和卡梅利亚牌卫生巾。我偷偷用掉了卫生巾,也由此承认了那件他总归会知道的事情。但若要我们去聊这些,哪怕半句,都是绝对开不了口的。

实际上我本可以对周末满怀期待,因为至少有一天时间我不必上学,然而我在家中受到的禁锢比修道院更严酷。在修道院,我至少能在短暂的空当到花园或院子里,打打羽毛球或者玩玩躲避球,但父亲在家时,我不能走出家门半步。只有去上学或者他打发我去维曼食杂店时,我才能出门。维曼离我家仅百步之遥,只有难民楼的人才会去那里买东西。大多数人都会先赊账,月底时付清或者干脆不付。但父亲有个好名声就是从不赊账,因为他不想承认就连我们每到月底也会把钱用光,有时只能靠面包或者土豆果腹。

偶尔他也会派已经十一岁的妹妹去采购。妹妹长久以来一直安静过着自己的生活,父亲对此默许甚至赞同。我永远搞不清对她来说他是什么样的人,是什么样的父亲,无论如何,肯定跟我的完全不同。父亲从未责骂过她,更不用说打她了。显然他对她来说有着某种意义,有时她甚至会依偎在他身上,更让我惊讶的是,他也毫不抵触地接受了。我那神秘莫测的小妹,她似乎爱着父亲,同时也忠于着我,因为她从不向他透露我的双面生活。

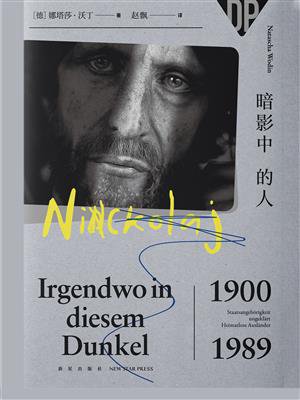

每当父亲在星期六点着热水锅炉,夏天院子里各种东欧语言混杂的喧闹声也从开着的窗子里涌了进来。过去在劳改营中,强制劳工被严格按照民族和性别分开,直到战争结束后,他们才在新的集体营地里被打乱混在一起。其间大多数人至少掌握了基本的德语词汇,只有我父亲什么都没有学会。他坚持只说俄语,在难民楼里连一个说话的人都没有,因为,战后几乎所有俄国人都被遣返了。因此,我们也不属于难民楼的一分子,父亲既没有朋友,也没有敌人,他是异乡人中的异乡人。此外,他还是一名自杀者的鳏夫,在他身上笼罩着一个悲伤的秘密,无人敢触及。他从不像其他人那样,三五成群在院子里站着或坐在长椅上,他不跟任何人说话,也没有人同他打招呼。下班后他就回到家里,在厨房的桌子旁坐下来读书。

他就坐在那里,看书,抽烟,喝红酒,喝之前他会用浸入式加热器在一个大号白色瓷杯里把酒温热。那个俄文书籍的世界就是他的家,在我看来,他的真实生活在那里展开,而周遭的一切只是次要场所,是他竭尽全力无视的现实。过去,他会在巡演间隙回到家里,穿着高档西装,给我们带回各种异国风情的礼物,有石榴、法国香水,还有一台叫作口风琴的小型钢琴,需要一边吹气一边弹奏。人们可以在广播中听到他所在的合唱团,也可以在海报上看到他们。海报上,一群身着黑色哥萨克长袍和扎脚灯笼裤的男人,站在莫斯科红场的圣瓦西里大教堂童话般的剪影前。即便现在,父亲身上昔日的荣光早已褪去,每天骑着一辆摇摇欲坠的自行车去工厂上班,他仍然在难民楼中受人尊敬,被当作艺术家和知识分子,尤其是他的女儿们还是难民楼里唯一上过中学的孩子。妹妹嗓音出众,将来想进大学学音乐,当歌唱家,所以读了文理高中。她是个好学生,显然也是父亲的骄傲。

至于我,他始终坚信我注定一事无成,无药可救,是个跟母亲一样缺乏生存能力、毫无价值的人。在修道院时,修女们认为,我应该在六年级毕业后继续读中学,这一决定如今给我带来了灾难性后果。此时我本应该读完职业预科,已经开始工作赚钱,然而回到难民楼的时候,离我中学毕业还有一年半时间,在此期间我只能依靠父亲,完完全全受制于他。

有时他会无缘无故打我,但大多数时候,是因为我做的家务没有让他满意。早在童年时期,他对清洁和秩序的要求就令人恐惧,在他眼里,从没有什么东西称得上干净,也没有什么东西足够整齐。当时家务活主要由母亲负责,我只是帮她打打下手,现在,作为长女的我需要独挑大梁了。每个星期六他要给锅炉生火,那一天就是打扫卫生的恐怖之日。在他看来,我越是用力地揩拭、刷洗,把家具擦得光洁锃亮,地板、房门和我们用作家具的瓦砾堆表面,就有越多污垢清晰可见。德国女孩可以做的事情,他统统不允许我做。我不能去电影院,不能去跳舞,不能买任何新衣服,也没有零用钱。同时我又要做到跟这些将来会成为家庭主妇的德国女孩一样,据他说,她们家里干净得可以在地板上吃饭。每次检查完我做的清洁工作之后,他都会让我从头再来一遍,所以我必须把所有物品擦拭两遍甚至三遍。即便如此,对他来说还是不够干净,他便会动手打我。就好像,我自己才是那块永远清除不掉的污垢,而他只好亲自动手铲除。在他的拳打脚踢下,我开始装死,身体僵直不动。经年累月的殴打让我早早学会了这一招。

窗台上放着一个大号白色瓷杯,杯里是他用浸入式加热器温热的红酒。平日里他也喝酒,在每个清洁和沐浴的星期六喝上一杯,是雷打不动的规矩。那天,好像他喝酒的样子与往常不太一样,好像在准备沐浴和喝酒这两件事之间存在着某种隐秘的关联。他看我的眼神也跟平日不同,我在他的目光中感受到的不是往日拳头下的无情,反而是有些渴望和探寻。他的目光沿着我的双腿和臀部滑动,像是还在寻找那处我没能清理掉的污迹,而现在这污迹已经明确,就是我身上已经清晰可见的女性特征。他用眼睛“触摸”着我身体的脏污,仿佛要穿透到它们最深层,接下来的沐浴显然是为了实现这个最终目的。

我还记得过去的那段时光。早上我躺在他怀里,穿着我那件黄色尼龙面料的美式节日礼服裙,因为戴了一整晚卷发夹没怎么睡着觉,心里却期待着待会儿就能变成公主的模样。他胸口处长了一个肉色小圆球,就在衬衫开口的地方,像一颗神秘的浆果。每次我拿手碰它时,他就用牙咬住我的手指,透过尼龙面料把热乎乎的蚂蚱扑哧吹到我胸口和肚子上,直到我笑得喘不过气来。当他握住我的脚,指着鞋子问我,脚上穿的是什么时,我会说byni,而不是botinki

,因为我知道他想听什么。byni是我牙牙学语时会说的第一个关于鞋子的词,发音听起来就像dyni,意思是俄语里的“甜瓜”,接着他就把蚂蚱吹进我的白色长筒袜里面。我不知道我们之间这种纯真的游戏是何时结束的,也不知道他从何时开始变成了一个让我感到陌生和危险的男人。是在母亲去世前,他就开始用这种带有几分探寻和柔情的眼神看我,还是自我从修道院回来后才开始?

,因为我知道他想听什么。byni是我牙牙学语时会说的第一个关于鞋子的词,发音听起来就像dyni,意思是俄语里的“甜瓜”,接着他就把蚂蚱吹进我的白色长筒袜里面。我不知道我们之间这种纯真的游戏是何时结束的,也不知道他从何时开始变成了一个让我感到陌生和危险的男人。是在母亲去世前,他就开始用这种带有几分探寻和柔情的眼神看我,还是自我从修道院回来后才开始?

一开始,他用拨火棍慢慢地清理了热水锅炉的拨火孔,样子极为全神贯注。他没有打发我去,而是亲自去地下室取了木柴和煤炭,装了满满一桶,踉踉跄跄地提着,还撞上了门框,因为那天他从下午就开始喝酒了。他命我在旁边仔细观摩,看他是如何正确给锅炉点火的。尽管我每天都会给厨房的炉子点火,对这套流程早已驾轻就熟,他还是要亲自点着并让我从旁看着,这也是那个星期六发生的种种事情之间隐秘的关联之一。

喝了温热的红酒,又提了煤桶,他热得脱掉了衬衫。我看到他背心边缘露出来的浅色小肉球,那是个增生肉瘤,我曾经还那么开心地玩过它。父亲每做一个举动,我内心的恐惧便增加一分,就好像我在学习处决自己的方法。我看着他往手上吐了口唾沫,从洗手盆下面那摞俄文移民报纸中抽出一叠拆开,然后把那堆闻起来像腐蚀性药品的深褐色报纸一张张揉成团,塞进拨火孔,再把柴火一个接一个叠放在报纸上——将柴火在报纸上摆对位置,这就是点燃锅炉的诀窍,我很早就自己摸索出了这一点。最后,他从裤袋里掏出汽油打火机,那里面装有神奇的打火石,一束小火苗从他的拇指上方窜出来,他举着这束火苗凑近木柴下面的报纸。在这整个过程中,我一直听见他在说着什么,好像是跟自己,又像是在跟物件儿,发出一些含糊不清的声音,听起来像是在鼓励这些物件儿,或者表扬它们的趁手。中间,他还会停下手中的动作,伸手拿起那杯放在浴缸边缘的红酒。

当火终于点着后,他满意地咕哝着关上了锅炉门,转身去洗手池洗手,就连这个动作都像在向我展示,我竭尽全力也无法达到的完美清洁程度。父亲即便在给锅炉点火过程中也没有把手弄脏,他清洗着那些我看不见的污垢,把肥皂一直打到胳膊肘,让水龙头里的冷水顺着小臂流下。然后又开始重新擦肥皂。

他手臂上的肌肉运动让我回想起他试图教我学游泳那次。当时我四五岁,他把我放在自行车后座上,骑车带我去了河边。那里空无一人,也没有声响,只有可怕的墨绿色河水湍急而过。我挣扎着反抗,但他仍然举着我走向河水深处,直到河水漫过他的脖子,然后把我按进了寒冷汹涌的洪流中。我应该做他之前教给我的动作,但恐惧让我失声尖叫,胡乱扑腾,不停呛水。我试图紧紧抓住父亲的身体,然而,我唯一能抓住的依靠,同时也是一股将我推向无底深渊的力量。

不知过了多久,一切结束了。我看见头顶上方的河水,水流把我带入了一片广袤的绿色寂静中,这寂静其实也有声音,像一种我从未听过的音乐。我想到了狼,母亲曾告诉过我,河底有狼群等着吃掉那些无法从水中逃脱的人。这个想法一度让我毛骨悚然,然而现在我却不害怕了。狼们尽可以把我吃掉,我已经不在乎了。碧绿的河水在我头顶闪烁着粼粼波光,我听见音乐声逐渐加强,感受到了从未有过的自由和快乐。

直到父亲的双手突然再次出现。我躺在岸边的草地上,他用手按压我的胸腔,像是要把它压碎一样。我不明白为什么会这样。他为什么又把我从水里捞了出来?刚才一切都很美好,也很轻松,现在我只感觉到疼痛,胸口像在烧灼和撕裂,我只渴望能再次回到水中,回到那美妙声音的怀抱中继续漂浮。这样把我从中抽离残忍至极。

在河里游完泳后,父亲的疟疾会经常发作。这种疾病来自俄罗斯亚洲部分的高加索山脉,很显然他在那里住过一段时间,过着我无法想象的另一种俄式生活。他躺在床上,面色灰白,嘴唇发紫,我看到他不停打着寒战。母亲把我们所有的被子都盖在他身上,又把好几个瓶子灌满热水塞进被子,但他的牙齿还是止不住地打战,声音像金属磕碰一样此起彼伏,他的整个身体都在颤抖,好像有机器在摇晃他一样。在他高烧到快要晕厥时,终于出了一身汗。这场解脱般的发汗也是好转的开始。渐渐地,父亲的脸色恢复了血色,他枕在湿透的枕头上,地板上堆着汗湿的床单,母亲要更换好几次床单,直到他筋疲力尽地睡去。

不知什么时候,他醒了过来,又开始发抖,体温也再次升高。但对我来说,这种亚洲疾病真正的可怕之处在于治疗它的药物:奎宁。母亲把这种气味刺鼻的黄棕色粉末存放在一个大铁皮罐里。它太苦了,光是闻一下我都觉得恶心。我胆战心惊地看着母亲把父亲的头从枕头上抬起来扶住,另一只手把满满一茶匙药粉从他的牙齿间推进去,之后立刻往他嘴里灌进一大杯水,父亲由于颤抖几乎不能吞咽,一多半水都从嘴边流了出来。

据我所知,这种亚洲疟疾是父亲唯一罹患过的疾病。在我看来,这个病恰恰也是他身强体健的根源。一切都是奎宁的功劳。他的疟疾定期发作,而奎宁正是神奇的解药,他汗水中的苦味、发黄的肤色,还有灵活的手臂肌肉运动也都由此而来。他的身体已经被奎宁浸透,变得百病不侵,铁拳无情。

妹妹总是第一个去洗澡的那个,之后,他便开始每周六例行的清洗烟嘴工作。每次抽烟前他会把烟叶插入烟嘴的金色烟杆中。厨房里又闷又热,汗珠沿着他半裸的身体滑落下来。为了清洁烟嘴内部,他把咬嘴拆下来,往里面插入一根末端缠有报纸的金属丝,拔出时恶心的黑色残渣会跟着带出来。他用报纸把黑渣从铁丝上刮下来,然后重新缠好报纸,重复刚才的动作,直到拔出的报纸变得干净为止。

在这个过程中,他一直目光呆滞地盯着我。除了这目光,我找不到其他让我恐惧的理由。我说不出自己在害怕什么,我无法用言语表达,好让其他能拯救我的人听明白,如果真有这么一个人的话。妹妹洗完澡后,我把干净睡衣搭在胳膊上走向浴室,这时,全世界好像只剩下我和父亲,只剩我与他那不断扫视、探寻的目光。我感觉到他在背后看着我,听见他问道,用不用帮我搓后背。已经一只脚跨进浴室的我,不由自主地跺着脚,用一种陌生的、不属于我的声音喊了一声“不用”——就好像父亲的问题是如此友善,可以像小孩子耍赖一样来回答。我一边跺脚,一边嘲笑自己的恐惧。这种恐惧让我变成了罪人。是的,只有我是罪人,因为我竟对自己的父亲抱有如此可怕的怀疑。

当我躺在温暖的泡澡水中,恐惧也随之消散了。终于只剩下我一个人,现实世界渐渐融化在我五彩斑斓的梦境中。实际上,我人在遥远的美国,在那里像我这样的女孩会嫁给百万富翁,或者一夜之间变成著名的电影明星,征服全世界。我住在一幢白色别墅里,别墅周围是一个带有天蓝色游泳池的棕榈花园。傍晚时分,我的众多仰慕者中有人开着一辆闪闪发光的凯迪拉克来接我。再不就是我生活在离现在并不远的地方,嫁给了一个德国工匠,住在一栋舒适的德式木桁架房屋里,窗前种着天竺葵,做着模范的德国家庭主妇。我的丈夫是个与父亲完全不同的男人,他会在街上向人们脱帽致意,即使被叫去某个机关被人问话,也不会陷入尴尬的沉默,而我的小女儿也是一个跟曾经的我完全不同的孩子,她会穿带有金色别针的苏格兰短裙,学习成绩优异。我会做德国酸菜和德式烤猪肉,烤大理石蛋糕,在周日的下午,我的朋友们会来家里喝咖啡,她们都是跟我一样幸福而精致的人妻。我一直不知道自己更想成为哪一种人,美国电影明星还是德国家庭主妇,也许我可以鱼和熊掌兼得。

我轻声唱起来:“在下雨的那天,盼望已久,热切渴求”

,“天主,我们赞美你”

,“天主,我们赞美你”

,“Wolga,Wolga,matj rodnaja,Wolga,russkaja reka”——意思是:伏尔加河,伏尔加河,伟大的母亲,伏尔加河,俄罗斯的圣河。父亲就来自这条俄罗斯圣河沿岸的某个地方。他心情不错的时候曾经提过,那里的冬天寒冷到整条大河都会冻住,尽管河流宽阔到望不见对岸。人们会步行走到河对岸,或者驾着马车在冰面上行驶,还有人在上面滑冰,玩冰盘。夏天,人们在河里游泳,还会直接在岸边生火煮起“乌哈汤”:一种用伏尔加河水和鱼做成的清炖鱼汤。河里的鱼多到徒手就能抓到,巨大的鲟鱼、鲑鱼和梭子鱼到处都是。很久以前,应该是六十多年前,我的父亲就出生在那儿,当他说起这些时,似乎像在回忆幸福,尽管我无法想象,他也曾经幸福过。我从未在他脸上见过一丝一毫幸福的迹象,我怀疑,幸福对他来说就像软肋,是他永远不会表露出的一面。只有当他提起伏尔加河时,我才能隐约感知到他在俄国的另一种生活,感知到我没见过的那种生活和我不了解的那个人。对于那个人,可能他自己也记忆模糊了。

,“Wolga,Wolga,matj rodnaja,Wolga,russkaja reka”——意思是:伏尔加河,伏尔加河,伟大的母亲,伏尔加河,俄罗斯的圣河。父亲就来自这条俄罗斯圣河沿岸的某个地方。他心情不错的时候曾经提过,那里的冬天寒冷到整条大河都会冻住,尽管河流宽阔到望不见对岸。人们会步行走到河对岸,或者驾着马车在冰面上行驶,还有人在上面滑冰,玩冰盘。夏天,人们在河里游泳,还会直接在岸边生火煮起“乌哈汤”:一种用伏尔加河水和鱼做成的清炖鱼汤。河里的鱼多到徒手就能抓到,巨大的鲟鱼、鲑鱼和梭子鱼到处都是。很久以前,应该是六十多年前,我的父亲就出生在那儿,当他说起这些时,似乎像在回忆幸福,尽管我无法想象,他也曾经幸福过。我从未在他脸上见过一丝一毫幸福的迹象,我怀疑,幸福对他来说就像软肋,是他永远不会表露出的一面。只有当他提起伏尔加河时,我才能隐约感知到他在俄国的另一种生活,感知到我没见过的那种生活和我不了解的那个人。对于那个人,可能他自己也记忆模糊了。

一声响动把我从思绪中拉了回来。刚才我暂时忘记了恐惧,尽管浴室门随时都可能被推开。从前阵子起,我就没办法把自己反锁在浴室里,因为门钥匙不见了,怎么都找不到。也许是父亲把钥匙扣下了,毕竟浴室是我在家中唯一能摆脱他控制的地方。我跳出开始变凉的泡澡水,扯过一块毛巾挡在身体前,竖起耳朵。

什么声音都没有。妹妹可能已经睡了,她是小女儿,可以睡在父亲的卧室,就是厨房后面的那间屋子。我们家没有起居室,这种房间只有德国人家里才有,厨房就是我们常待的地方。我迅速擦完,不等身体干彻底就穿上睡衣,然后把阿塔牌去污粉倒进浴缸,开始刷洗。我必须给父亲留下一个干净到发亮的浴缸,这一点我跟他意见一致。在他等下要泡澡的浴缸里不能留下我身上的任何痕迹,哪怕是皮肤上的一粒微尘。我用力地刷洗,直到手指火辣辣地疼,又用水冲了一遍又一遍,然后把浴缸擦干。之后我悄声快步穿过黑暗的走廊回到我自己的房间,爬上了床。

从修道院回来后,我有了自己的房间。房间很小,地面铺着石板,墙壁光秃秃的,里面除了床只有一个壁橱和一把椅子。我只在房间里睡觉。我的床还是小时候在营地睡过的那张美式行军床,那时母亲还活着,妹妹尚未出生。夜里有时我会在营房敞开的窗边醒来,因为当我正要爬出窗子走向月亮时,一阵凉风从我身上拂过。尽管闭着眼睛,我仍然看见月亮在呼唤我,它用自己淡蓝色的微光和杳远而曼妙的歌声吸引着我。然后,突然之间,我感觉到了母亲温暖的皮肤,她把我紧紧抱在怀里。随后,她关上了窗户,把我放回床上,抚摸着我的头发,我看见她的眼里泛着泪光。她总是在哭,总是思乡心切,在我看来,她已经把这种思乡的情绪传染给了我,夜里我常常会在睡梦中被一股无法抗拒的力量从床上拉起,朝着窗外的月光走去。父亲建议母亲把我绑在床上,但她拒绝了,她说他铁石心肠,然后他们又开始一如往常的争吵。多数争吵都以母亲再次开始哭泣结束。

“我到底做了些什么?”她抽泣着说。“我怎么会如此瞎了眼?我为什么不留在乌克兰?”

“蠢货。”父亲说,“你很清楚,如果我没带你离开,你现在已经死了。”

“那好,”母亲回答,“那我宁愿死掉,反正对我来说那是最好的结果。”

我躺在被窝里,听见父亲走向浴室。我听到他摇摇晃晃的身体撞到走廊墙壁发出沉闷的响声。我惶惶不安地留心着从浴室传来的声音。我听到拨火棍的磕碰声,哗哗的流水声,刮擦声,搓洗声。我从不知道,他每个星期六在浴室待那么长时间究竟在做什么,对他来说,清洁自己的身体似乎既是每周大扫除工作的高潮,也是他尽情享受、刻意延长的尾声。

单调的水声开始让我有了困意,它在我耳中与雷格尼茨河水的声音融合在了一起。雷格尼茨河与伏尔加河相反,是一条宁静的小河。夏天,我们曾从河里汲水灌溉菜畦,那时大人允许我们在雷格尼茨河边的草地上种菜,我们这些小孩会在那片草地上闲逛到天黑。我们从灌木丛中的鸟窝里偷鸟蛋喝掉,用旧的军用毯子搭起帐篷,在里面偷偷向彼此展示自己的私处。我们踩着潮湿的草地,浑身脏兮兮,忘我地沿着岸边追逐打闹,这时,温暖的黄昏中回荡起我们的名字——是母亲们在呼唤我们。天色晚了,我们得回家了。

朦胧中,我睡着了,飘荡在雷格尼茨河上空,飘浮是我天然的移动方式。我沿着河道,飘到了一些从未见过的地方,那里变得越来越陌生,越来越危险,突然之间……门开了。光从走廊照了进来。是父亲。他叉着双腿,摇摇晃晃地站在光里,身上只穿着内裤。我看到他脸上露出一丝狞笑。“妓女!”他嘟囔着,“我要让她看看这个,她就会学会惧怕她的父亲。”然后他就来到我身边,酒气扑鼻。“挪到一边去,我要躺到你旁边!”

他之前的眼神早已预示了这一刻的到来,然而现在我却分不清,这到底是现实还是梦境。打扫卫生时,我把一条旧床单剪成了碎布头,剪刀还放在我床旁边的椅子上。当坐在床边的父亲向我弯下身时,我的手在黑暗中摸索着那把剪刀。眼前仿佛出现了一幕与我无关的电影画面,我看见自己举起剪刀从上方刺入了父亲赤裸的后背。害怕的念头在我心中一闪而过,而我怕的只是自己失手没能杀死他,因为那也就意味着我的死期到了。但我决心已定。我握着手中的剪刀,已经准备要刺下去,但他突然从我身上离开,一言不发,仿佛什么事也没发生过。他喘着粗气,站直身子,差点撞到我仍举在半空中的剪刀上。他在那站了一会儿,努力撑着,仿佛身体随时都可能倒下,压到我身上。终于,他恢复了平衡,转过身,踉跄着走了出去,关上了门。

透过门缝,我看到走廊上的灯熄灭了。我躺在黑暗中,竖起耳朵,心脏怦怦跳着。他会不会马上又回来?我不清楚男人和女人在床上会做些什么,在修道院,关于这方面的传言四起,但很明显,父亲刚刚想向我展示的就是这件事。他为什么改变了主意?他是不是察觉到,我们之间会经历一番较量,而他在酩酊大醉的状态下可能会占下风?还是这一切都只是我的臆想?我是不是看到了魔鬼,它们让我产生了这些邪恶的幻想?一切都安静了下来,但我仍然感觉血流涌动。直到墙背后传来熟悉的鼾声,我紧紧攥着剪刀的手才放松下来。