2.2 驾驶性设计理论与方法

本节将主要围绕驾驶性指标体系、开发方法、开发工具、客观测试等,重点介绍驾驶性开发的设计理论、方法与工程实践。

2.2.1 指标体系

驾驶性指标体系主要包括加速踏板特性、稳态车速控制、起步加速响应、行驶加速响应、典型车速下各档位最大爬坡度(特征转速下的各档位转矩储备)、能量回收制动减速度指标(含滑行制动感)、Tip in/Tip out响应和换档质量等。

1.加速踏板特性

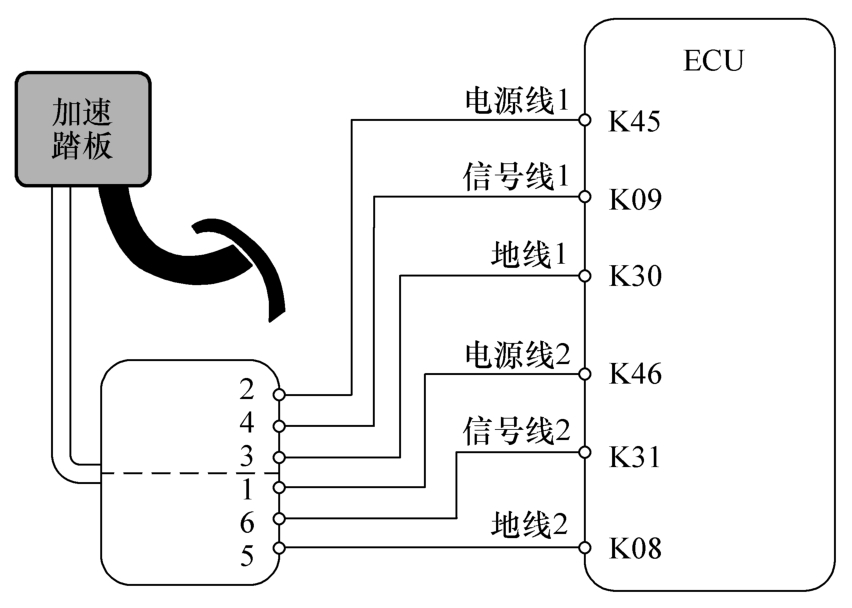

电子加速踏板(图2-4)控制系统主要由加速踏板、加速踏板位移传感器、电子控制单元(ECU)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。加速踏板位移传感器传送加速踏板踩踏行程与快慢的信号给控制器,控制器解读后发出相应的控制指令给节气门,节气门依指令快速或缓和开启对应的开度。从驾驶性的角度来说,加速踏板的特性主要体现在踩踏过程中加速踏板力的变化,以及行程合理性两个特征。图2-5所示为电子加速踏板原理图。

图2-4 电子加速踏板

图2-5 电子加速踏板控制原理图

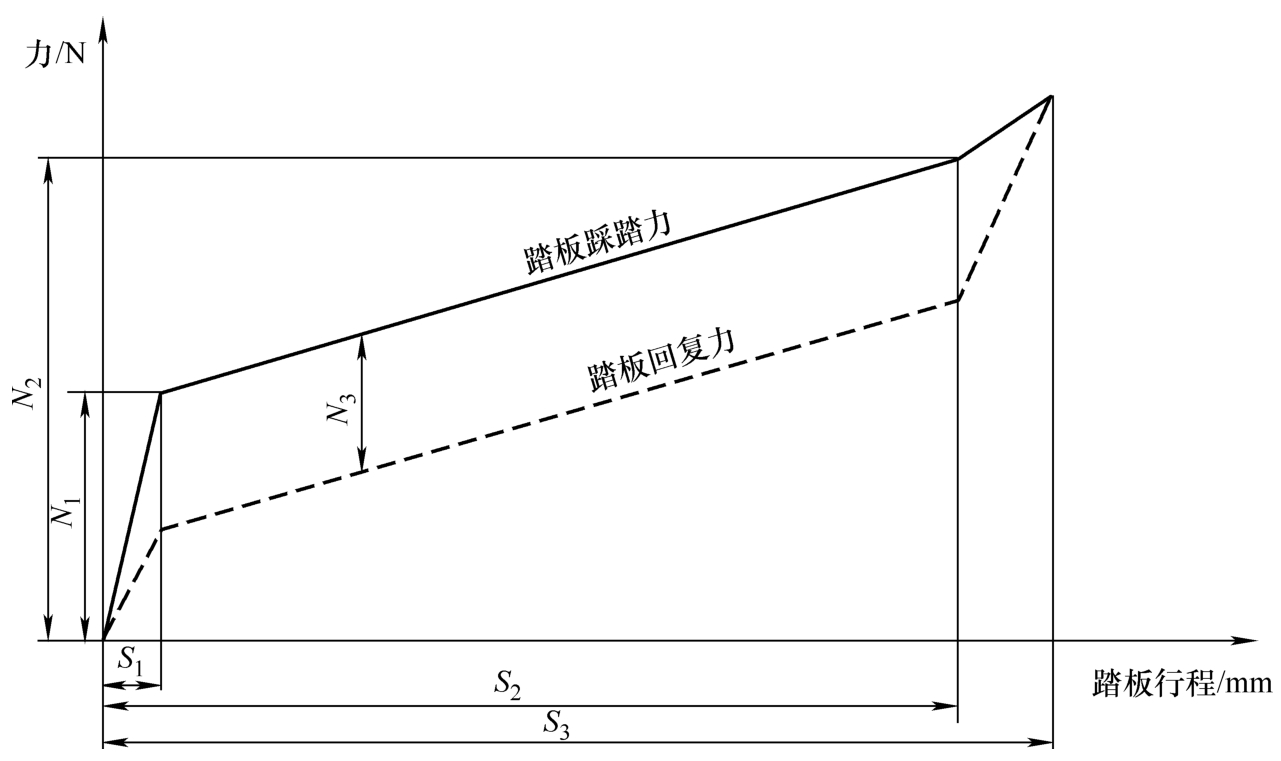

图2-6所示为加速踏板力与踏板行程关系曲线,实线表示踩踏过程中踩踏力的变化,即从0踩踏力输入开始,踩踏力随着行程的增大而增大的过程;虚线是松踏板过程中的回复力变化,即从最大踏板行程开始,踩踏力随着行程的减小而变小的过程。踏板力过大,一方面引起长时间匀速驾驶时的腿部疲劳,另一方面间接影响加速感觉,误以为节气门响应慢;踏板力过小,也不利于稳速控制,容易导致腿部僵硬。图2-6中踏板力关键指标参数含义如下:

1) N 1 代表踏板初始力(N)。

2) N 2 代表95%节气门开度时踏板力(N)。

3) N 3 代表回复力(N)。

4) S 1 代表踏板初始力对应踏板行程(mm)。

5) S 2 代表95%节气门开度时踏板行程(mm)。

6) S 3 代表踏板全行程(mm)。

图2-6 加速踏板力与踏板行程关系曲线

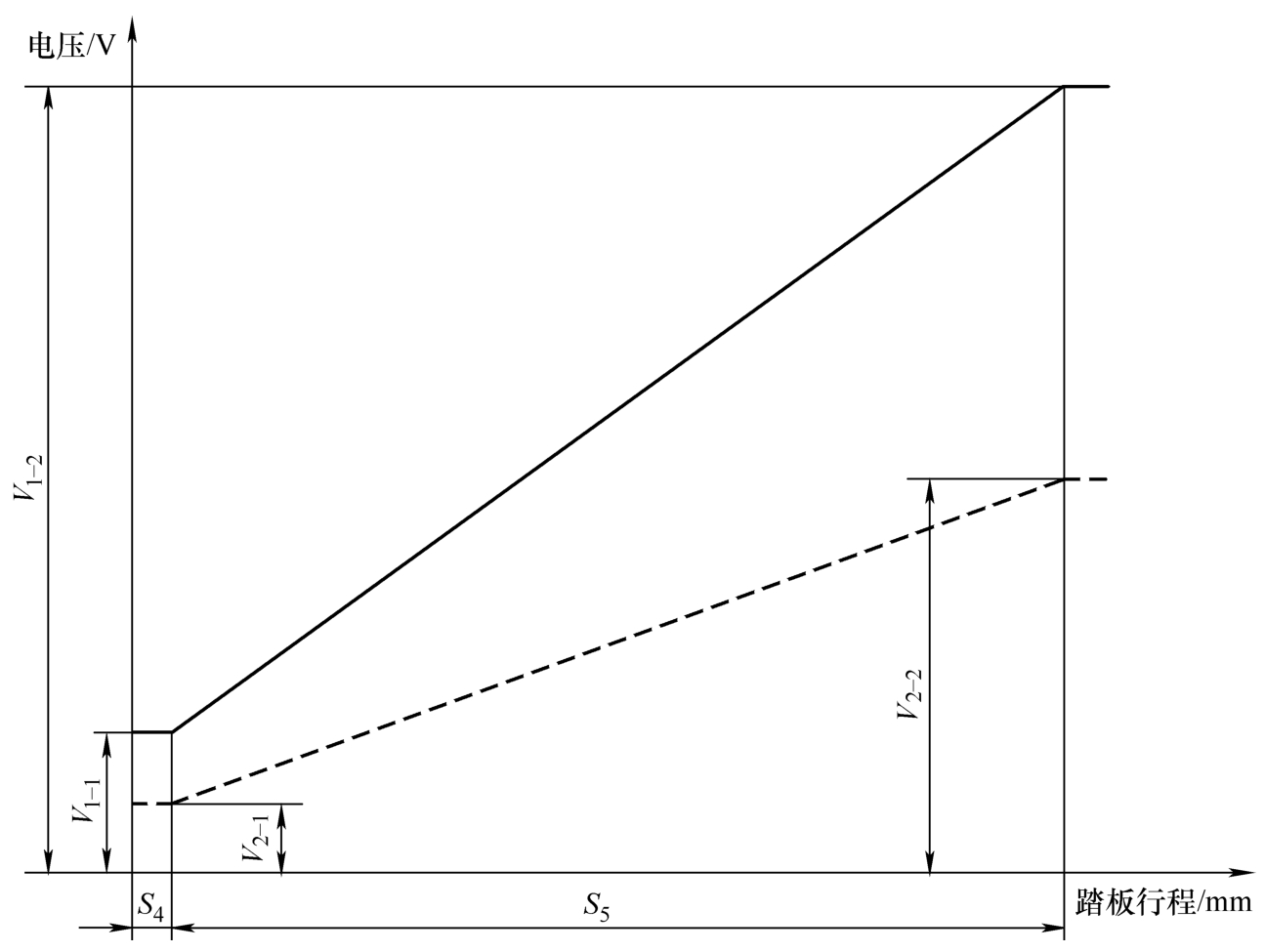

通常情况下,电子加速踏板配有两个位移传感器,图2-7所示为加速踏板电压信号与踏板行程关系曲线。实线表示电位信号-1,是ECU主要读取的信号;虚线表示电位信号-2。图2-7中踏板行程关键指标参数含义如下:

图2-7 加速踏板电压信号与踏板行程关系曲线

1) V 1-1 代表电位信号-1的初始电压,根据传感器确定。

2) V 1-2 代表电位信号-1的全行程电压,根据传感器确定。

3) V 2-1 代表电位信号-2的初始电压,根据传感器确定。

4) V 2-2 代表电位信号-2的全行程电压,根据传感器确定。

5) S 4 代表初始电压对应的行程,也就是前端电压空行程。

6) S 5 代表有效电压对应的行程,也就是电压有效行程。

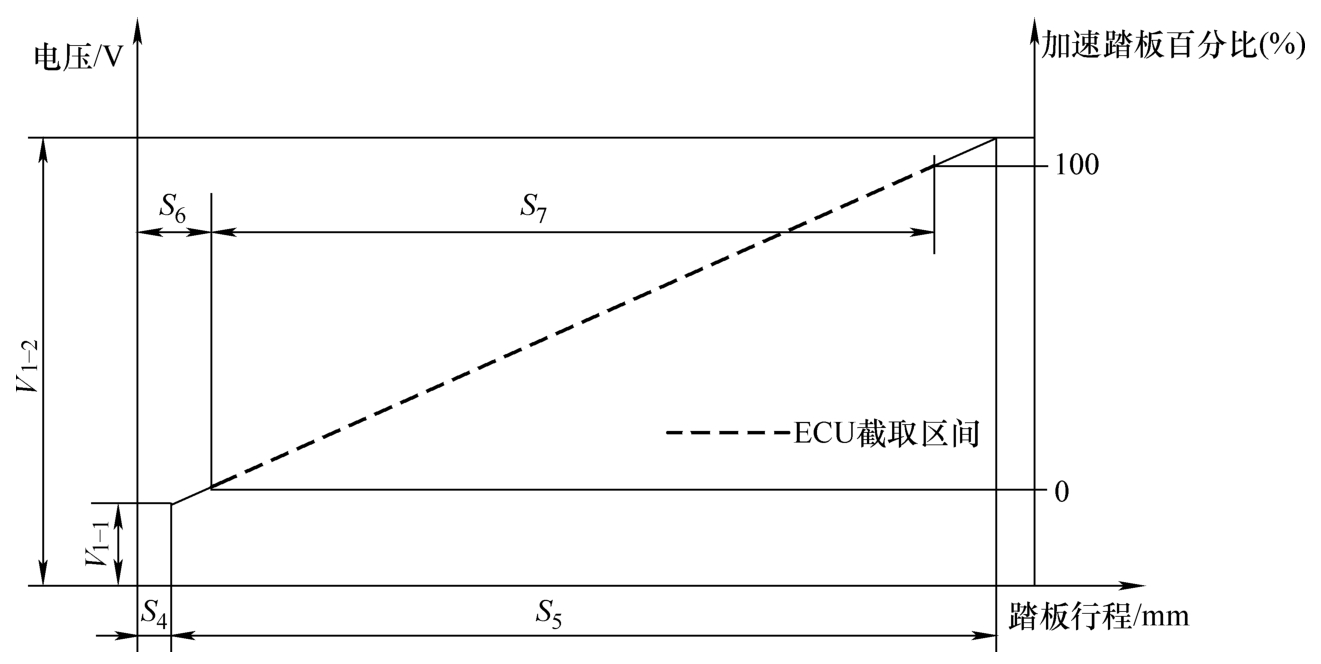

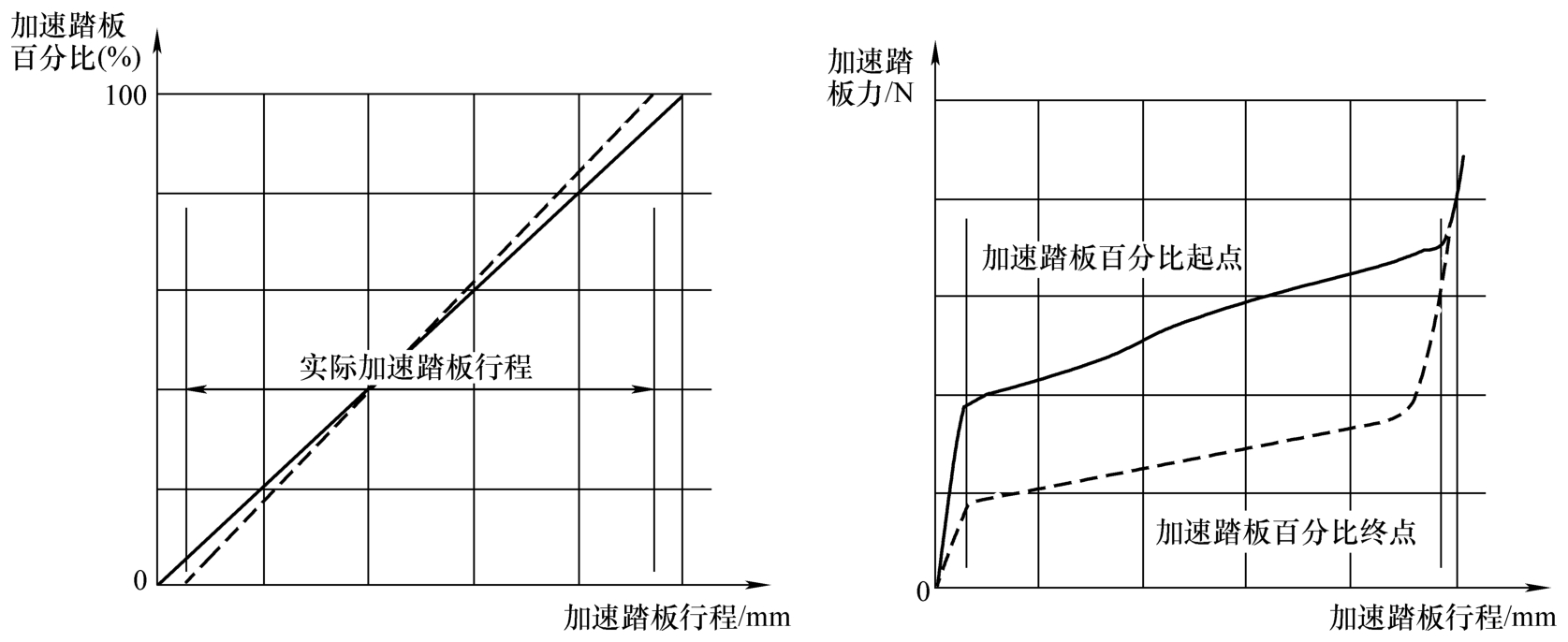

ECU主要读取电位信号-1的电压信号,在电压有效行程区间内截取,用于标定加速踏板百分比。如图2-8所示,加速踏板百分比0位与加速踏板行程0位并不对应,百分比0位对应的踏板行程为 S 6 ,即加速踏板空行程, S 7 则是踏板有效行程区间。而踏板有效行程直接影响驾驶性,前段空行程过长,导致加速迟滞、无响应;有效行程过长,容易导致加速响应慢,需要深踩踏板;而有效行程过短,则不利于稳速控制,容易产生冲击、顿挫等,需要在开发阶段加以控制和约束。通常要求 S 6 取值不大于3mm, S 7 取值为40~45mm。

图2-8 加速踏板特性(行程-电压-百分比)

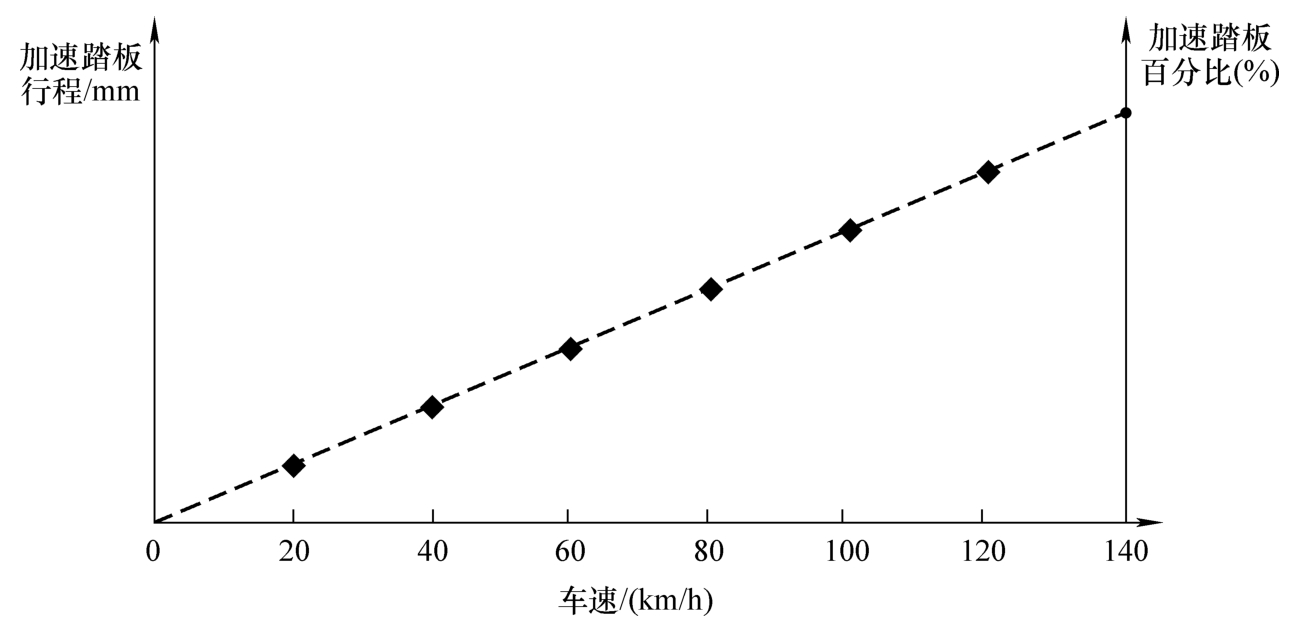

2.稳态车速控制

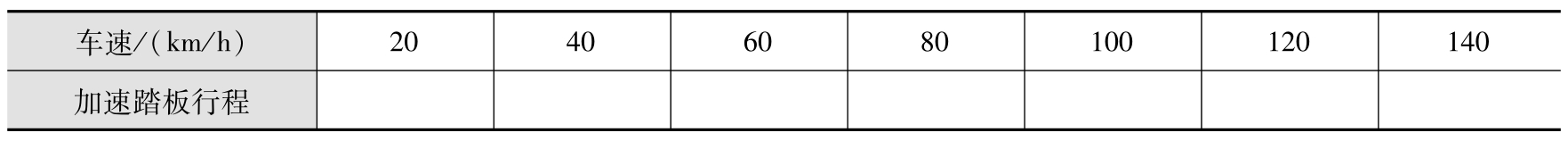

该指标主要反映稳速加速踏板行程,是指在匀速行驶过程中加速踏板踩下的距离。该指标需要反映以下两个特征:

1)常用车速段内,匀速行驶的车速与该车速下加速踏板踩下的距离呈线性关系,符合驾驶人的预期,工程上主要考核20km/h、40km/h、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h等典型车速下的加速踏板行程。

2)常用车速对应的加速踏板行程应符合人机工程,避免长时间匀速驾驶、姿势持续不变带来的不适。长时间匀速驾驶以高速公路、长距离驾驶居多,也是最容易出现驾驶姿势固定不变,导致肢体不适的工况。因此,乘用车通常以高速公路最高限制车速120km/h的加速踏板行程为主要设计参考,结合加速踏板特性和人机工程,通常定义该车速下加速踏板行程为12~14mm,对应加速踏板百分比为25%~30%。

基于以上两点,稳速加速踏板行程的指标定义如图2-9所示,以120km/h车速、14mm加速踏板行程、30%加速踏板百分比作为主要指标,分别定义20km/h、40km/h、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h等典型车速的加速踏板行程和加速踏板百分比。

3.起步加速响应

该指标主要是指车辆在起步加速过程中,不同加速踏板行程下的加速度响应,该指标描述成不同踏板行程下,最大加速度与此时加速踏板行程的关系曲线和达到特定加速度的时间。该指标需要反映以下三个特征:

图2-9 稳速加速踏板特性

1)常用加速踏板行程段内,加速度与该加速踏板行程呈线性关系,符合驾驶人的预期,工程上主要考核2.5mm、5mm、7.5mm、10mm、12.5mm、15mm等特征加速踏板行程下的加速度。

2)常用加速踏板行程主要基于统计学和人机工程需求,起步过程加速踏板行程较小,乘用车通常以7.5mm加速踏板行程的加速度作为主要指标,分别定义2.5mm、5mm、10mm、12.5mm、15mm等加速踏板行程对应的加速度要求,起步加速响应的指标定义如图2-10所示。

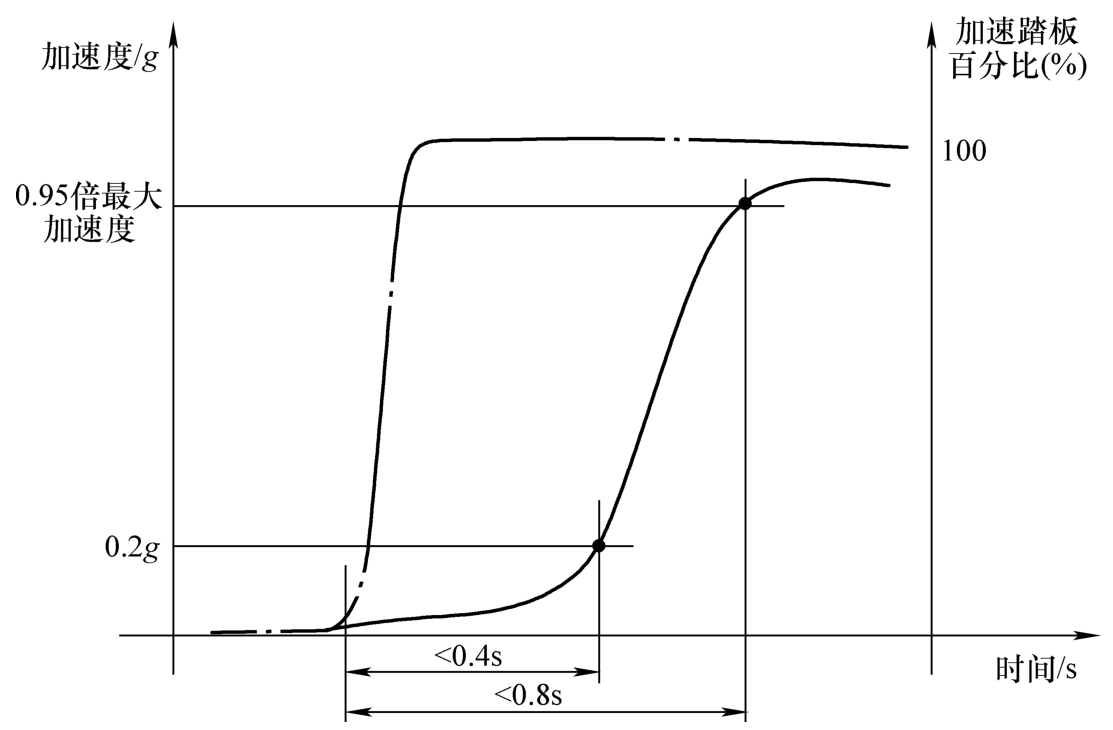

3)针对特定加速度的响应时间,如图2-11所示,通常定义两个标准要求:

① 起步开始至整车加速度达到0.2 g 的时间,通常要求小于0.4s。

② 起步开始至整车加速度达到0.95倍最大加速度时的时间,通常要求小于0.8s。

图2-10 起步加速响应曲线

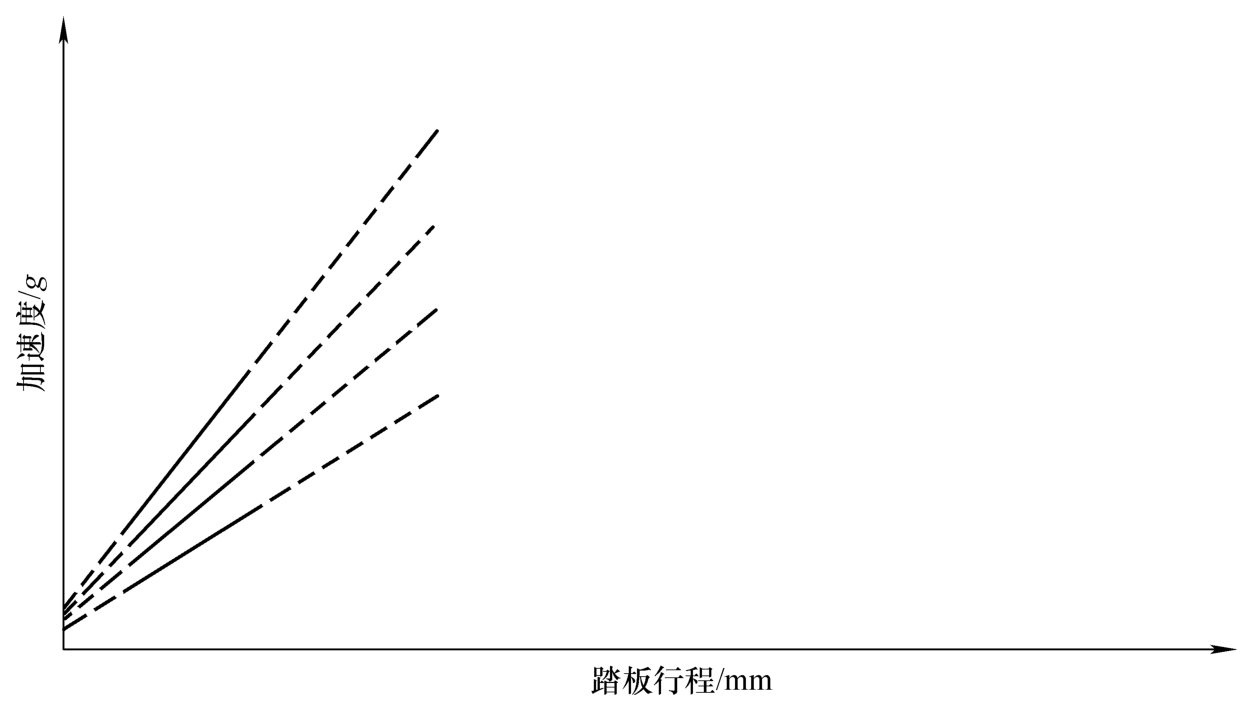

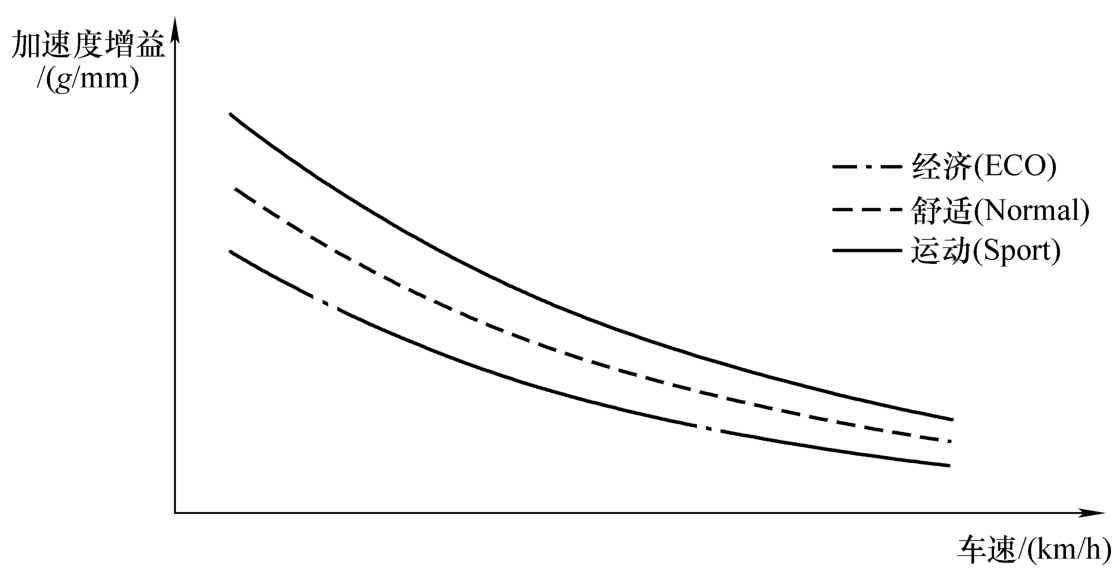

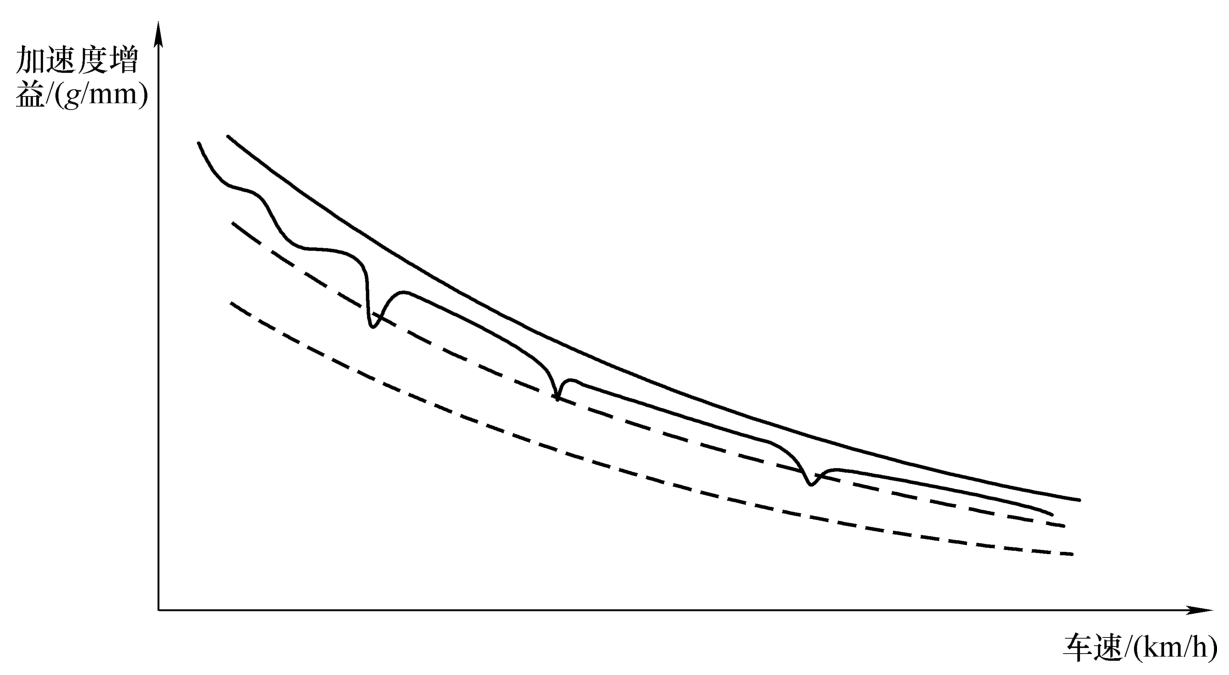

4.行驶过程加速度响应

该指标主要是指在行驶时,驾驶人继续踩下加速踏板后的整车加速响应增益,该指标可以描述成车辆在匀速行驶时,驾驶人每踩下1mm加速踏板所能产生的加速度,单位为

g

/mm,通常考查12.5mm的情况,即在某个稳速的情况下,将加速踏板踩下12.5mm后,整车在该车速下产生一个加速度

a

(

g

),此时整车加速响应增益为

。该指标需要反映以下两个特征:

。该指标需要反映以下两个特征:

图2-11 节气门全开加速响应

1)车速越低,同等条件下,相应的加速度增益越高,驾驶人中低车速下对加速度的响应需求,随着车速的增加而降低。

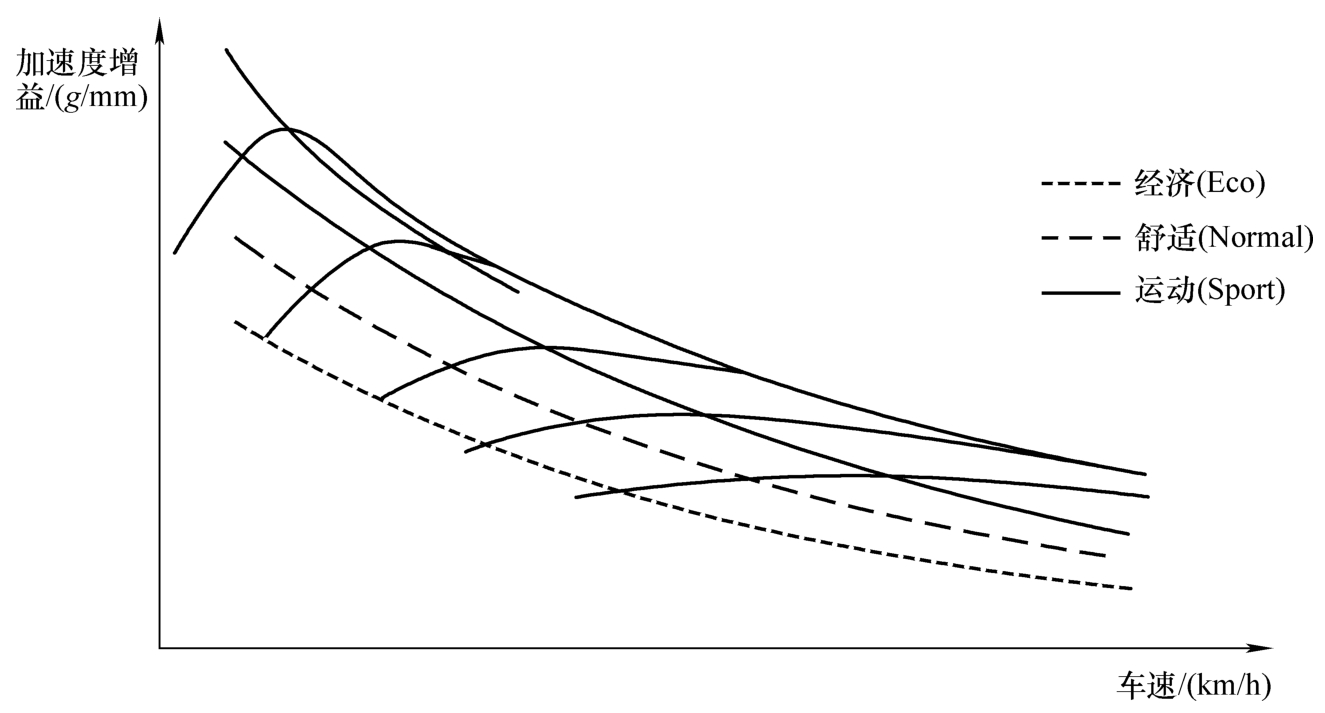

2)针对同一种类的车,该指标通常分成经济(ECO)、舒适(Normal)、运动(Sport)三个级别,如图2-12所示。实际开发中,可根据不同的车型和市场定位确定不同的指标级别,或者对应不同的驾驶模式。

图2-12 行驶加速响应系统增益

5.典型车速-档位最大爬坡度

该指标主要是指在匀速行驶过程中,变速器位于适当档位(发动机转速在1500~2200r/min之间),随着道路坡度增加,车速和档位能够维持不变的最大坡度。该指标主要针对高速公路巡航工况优化,反映高速巡航稳定性:

1)针对手动档车型,避免出现在巡航过程中因道路纵向坡道上升,导致车速下降,迫使驾驶人手动降档。

2)针对自动档车型,随着道路纵向坡道上升,可以通过增加加速踏板行程来维持原车速,但增加加速踏板行程同样存在触发降档而带来发动机转速和噪声发生变化的问题,需要通过策略进行规避。

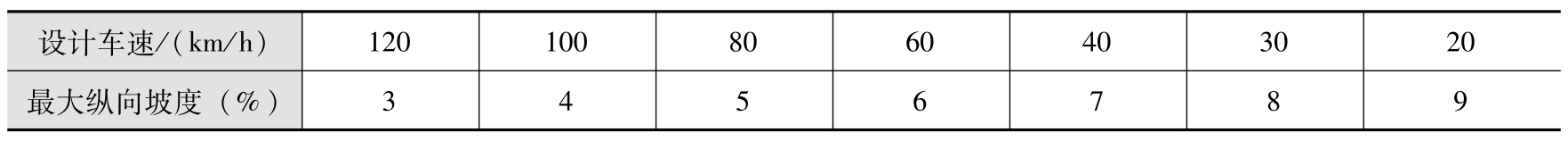

该指标主要参考表2-1所列公路设计规范中关于最大纵向坡度限制值的规定,整车开发时需考虑满足以上公路坡道设计要求。

表2-1 公路最大纵向坡度

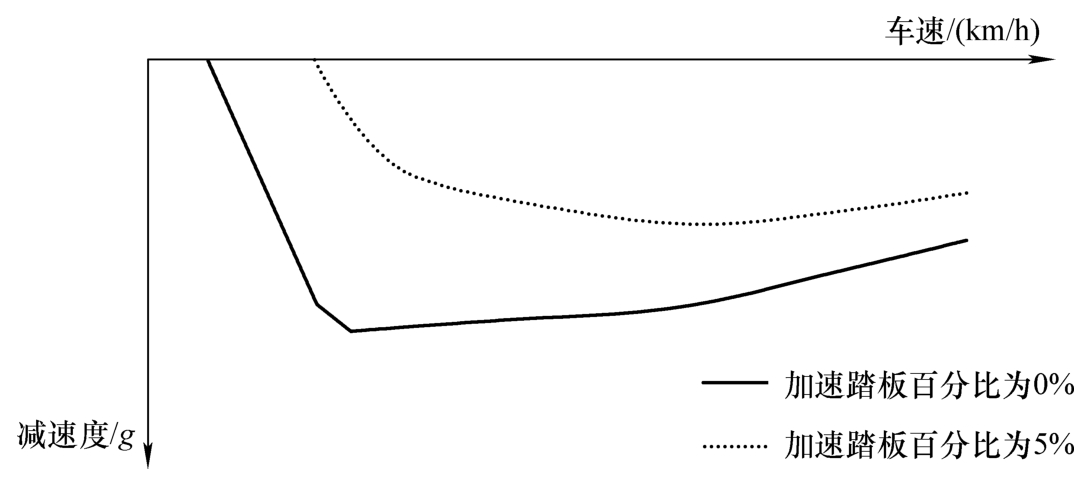

6.单踏板能量回收减速度

该指标主要是指D档条件下,在加速踏板行程输入下(含加速踏板行程为0的情况),车速从高速自由滑下至最低稳定车速过程中的减速度,该指标针对新能源汽车。

1)单从能耗的角度来说,最强的能量回收(加速踏板行程为0)减速度越大越好,可以覆盖更多的减速工况,且车速越高,同样的减速度带来的回收能量越多。

2)由于高车速下,较大的减速度带来的危险程度较高,同时容易造成驾驶人不适,相对中低车速,较大的减速度更有利于单踏板控制。

图2-13所示为滑行能量回收减速曲线。

图2-13 滑行能量回收减速曲线

7.Tip in/Tip out响应

Tip in主要是指D档滑行状态下,加速踏板在0.2s之内从行程为0增加到一定行程(通常考查12mm)时,车辆所产生的纵向加速度变化过程;Tip out主要是指D档匀速行驶状态下,加速踏板在0.2s之内从稳态车速行程状态变成行程为0时,车辆所产生的纵向加速度的变化过程。该指标可通过急动度表征,主要通过局部标定参数优化:

1)传动系统处于硬连接状态,即手动档车型离合器完全结合,自动档(AT)车型需要在手动模式(M模式),且液力变矩器必须处于锁止状态。

2)操作前,车辆处于稳定状态,即滑行状态或者匀速行驶状态,不包含连续Tip in/Tip out交替进行。

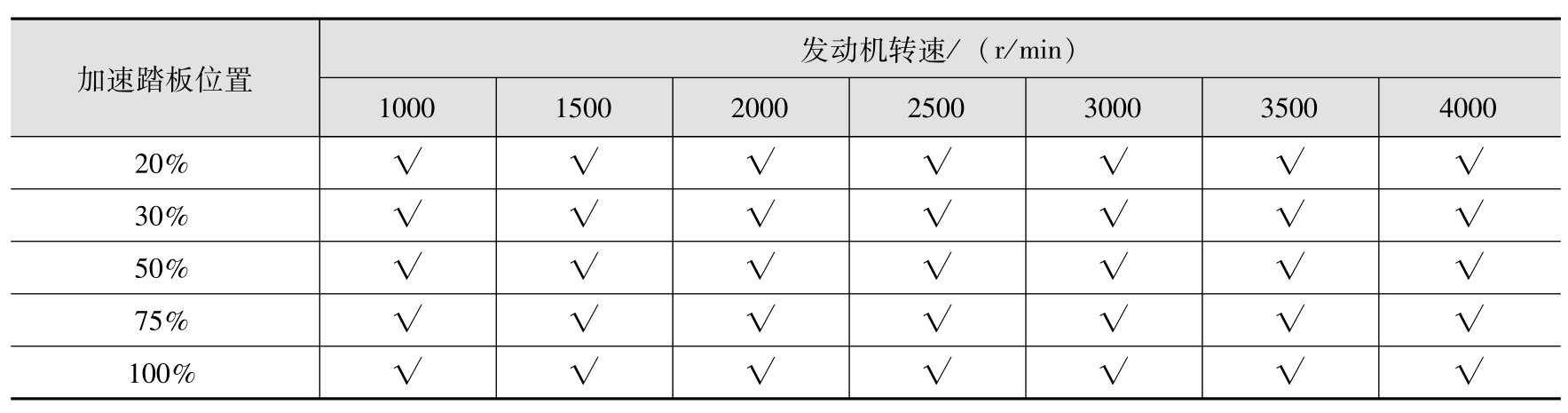

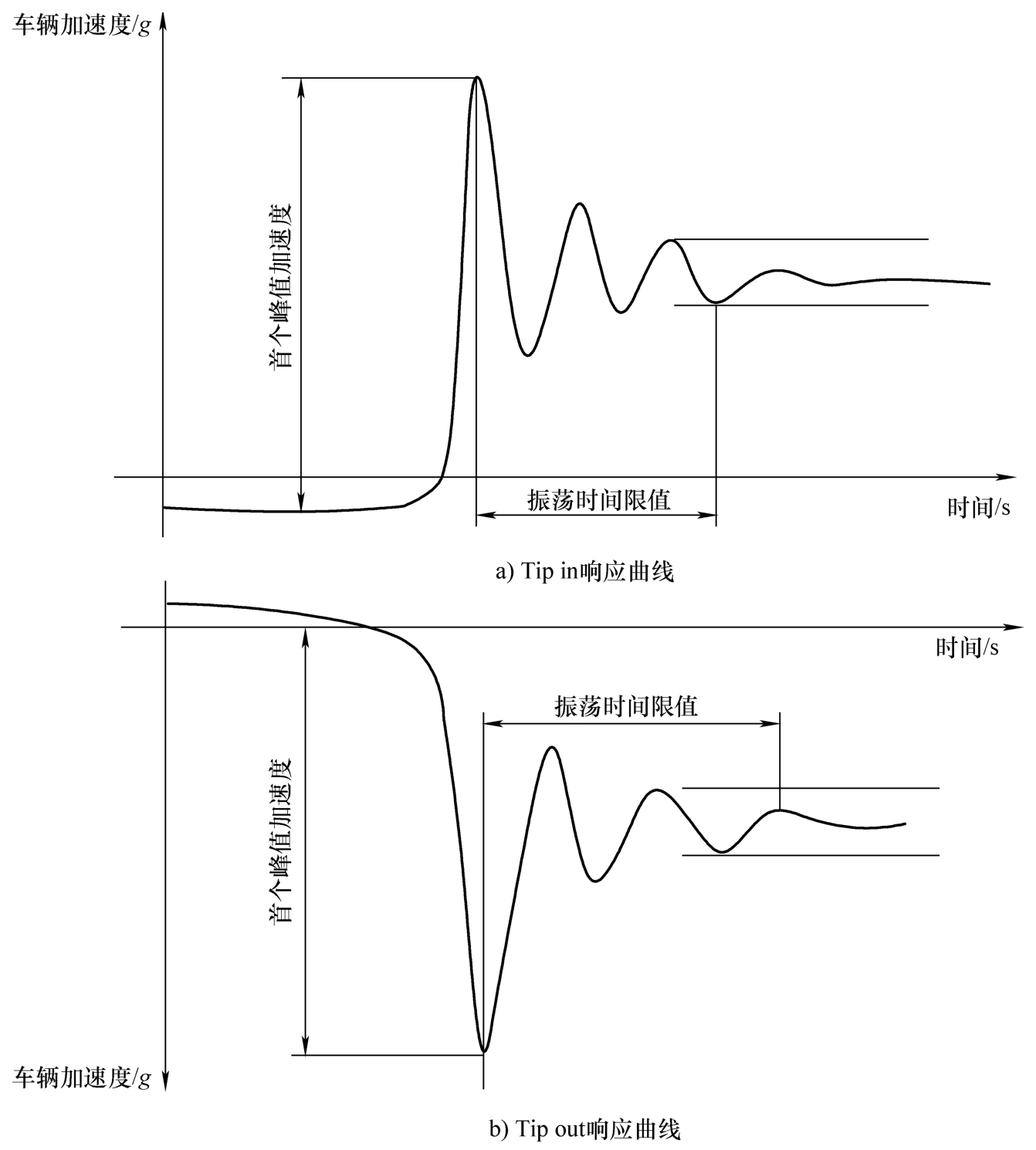

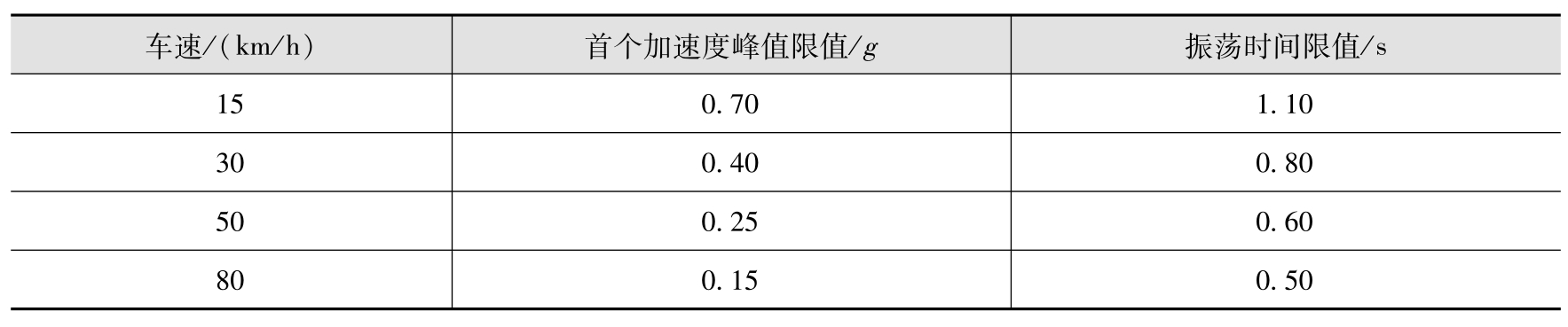

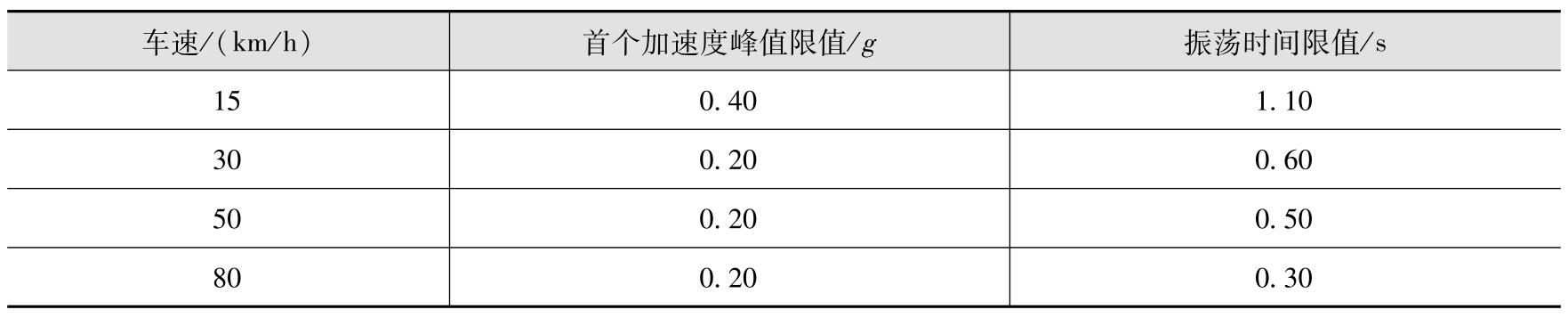

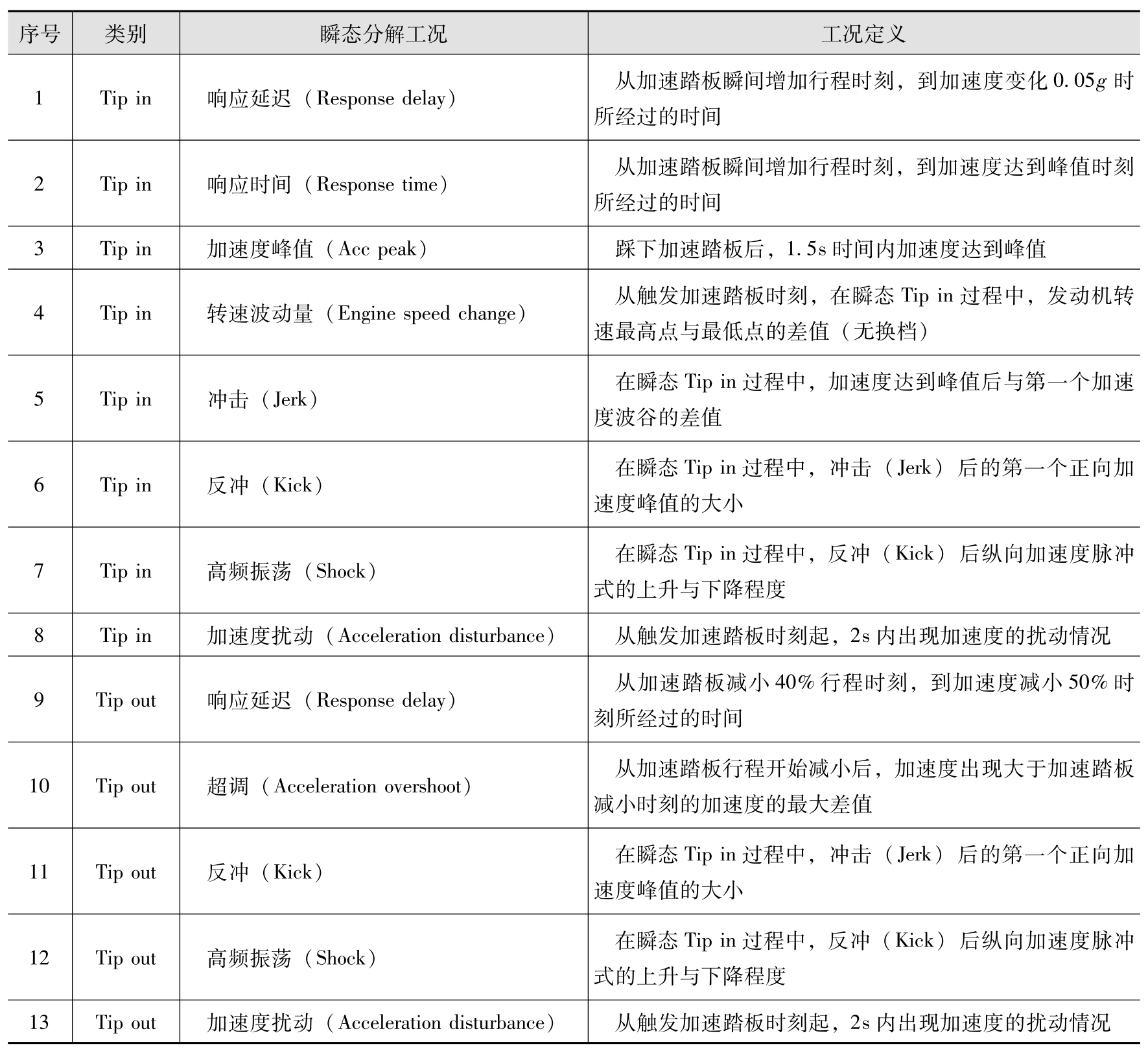

Tip in和Tip out响应曲线如图2-14所示,Tip in和Tip out响应要求分别见表2-2和表2-3,瞬态工况分解表见表2-4。

图2-14 Tip in和Tip out响应曲线

表2-2 Tip in响应要求

表2-3 Tip out响应要求

表2-4 瞬态工况分解表

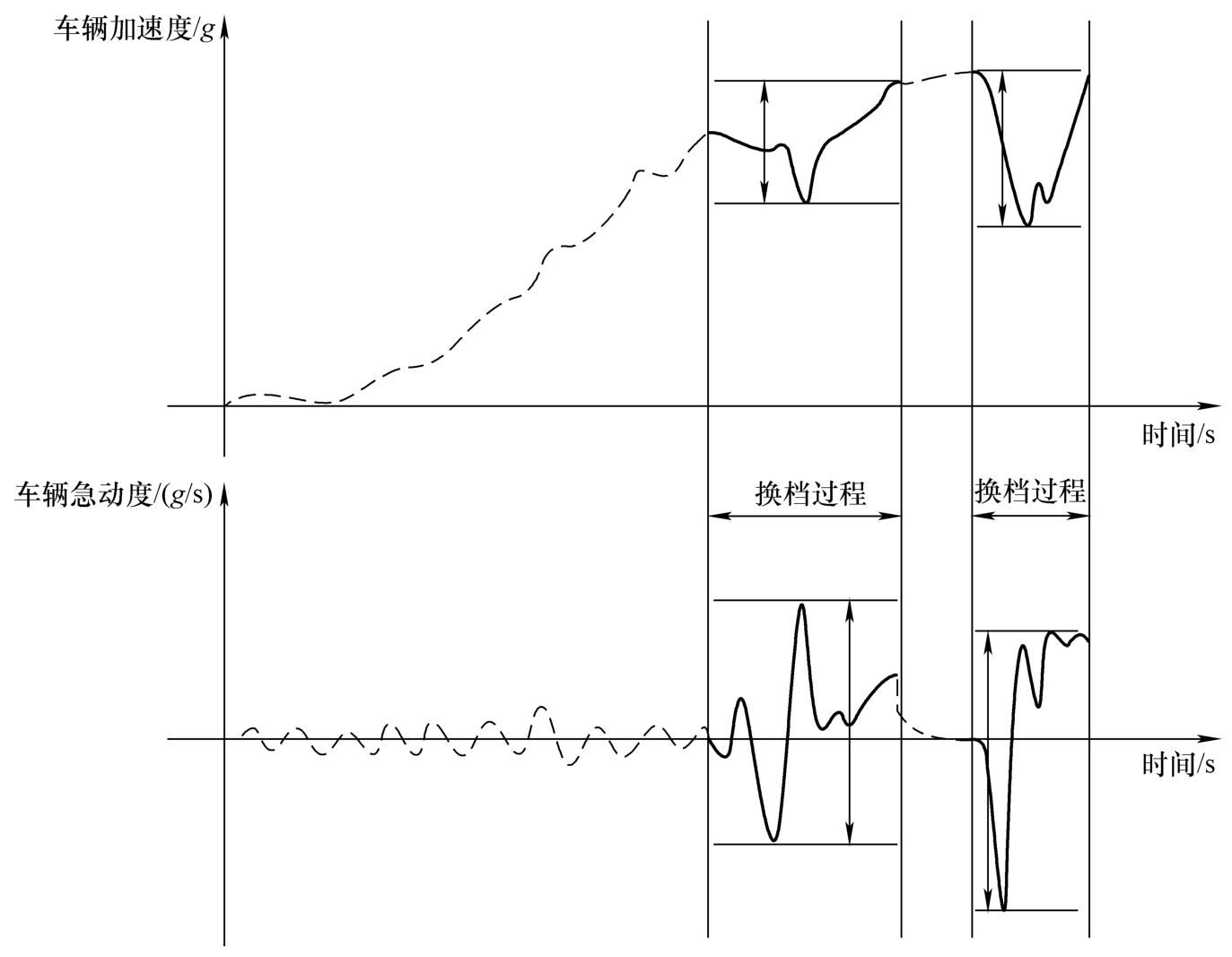

8.换档质量

该指标指在变速器换档过程中由车辆传动系统带来的冲击程度,主要通过急动度表征,换档平顺性与用户的满意程度密切相关。该指标主要通过局部标定参数优化:

1)冲击程度越大(急动度越大),用户满意程度越低。

2)通常当急动度>1.3 g /s时,用户会有明显的不适感。

3)换档过程中的降扭(“减油”)、离合器滑磨(踩离合器踏板)、增扭(“加油”)等瞬态工况分解与上述Tip in/Tip out基本对应,可参考分析。

换档过程冲击程度曲线如图2-15所示。

2.2.2 开发方法

1.传统动力车型设计方法

传统动力车型,包括手动档和自动档两大类,其中手动档车型由于其传动系统和控制较为简单,驾驶性开发也相对简单,主要涉及传动比和发动机相关标定,自动档(AT)车型驾驶性开发相对复杂,还包括变速器相关标定。

图2-15 换档过程冲击程度曲线

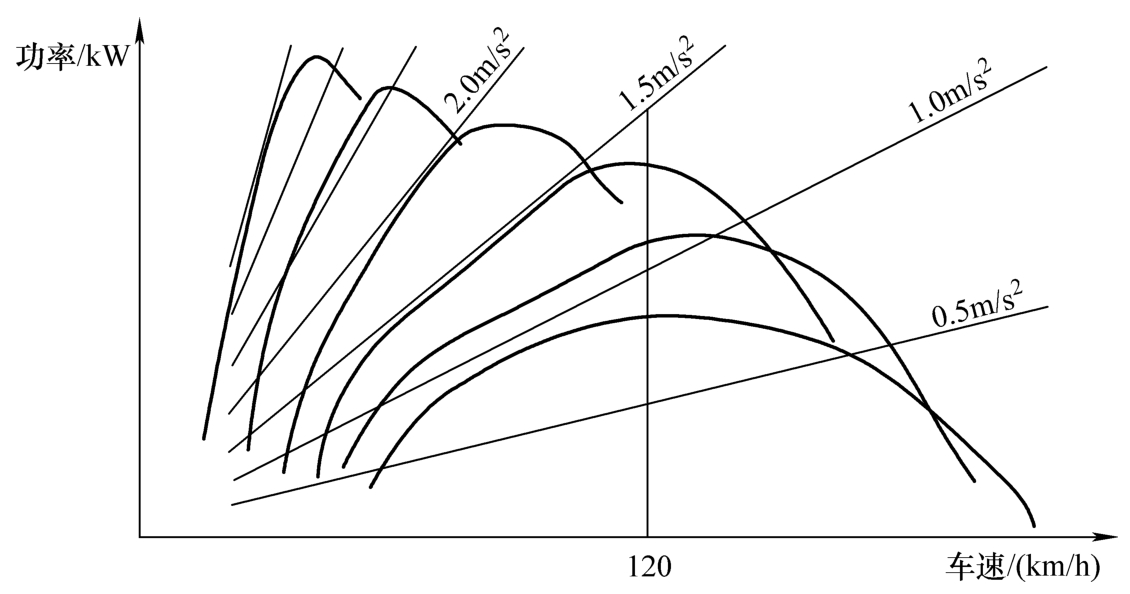

(1)基于驾驶性的变速器传动比优化 变速器传动比优化是动力经济性的关键要素,此处不做全面的剖析,仅从驾驶性角度进行探讨,主要包括蠕行车速、典型车速的发动机转速、典型车速-档位的爬坡度及传动比阔度与级差等几个方面。

1)蠕行车速。蠕行车速是指在平直路面上,松开制动踏板、不踩加速踏板的情况下,车辆由静止开始缓慢加速到车速稳定,此时的车速称为蠕行车速,档位在一档或倒车档(R档)。蠕行车速过高或过低均会产生不适感,通常情况下要求在5~7km/h之间。因此,当发动机蠕行转速(通常是750r/min)、轮胎尺寸和主减速比确定后,变速器的一档和R档就被限制在一定的区间内。

2)典型车速的发动机转速。典型车速的发动机转速是指在平直路面上,常用的匀速行驶车速对应的发动机转速,车速主要包括20km/h、40km/h、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h。通常情况下,以该车速(120km/h除外)匀速行驶时,发动机转速可以维持在1500~2200r/min范围内,以保证发动机噪声较低。以120km/h的车速匀速行驶时,变速器应位于最高档,此时发动机转速尽量低,较好的车型的发动机转速可以达到1800~2200r/min范围内(需要结合车辆类型、常用工况及发动机动力储备情况等)。因此,当轮胎尺寸和主减速比确定后,典型车速对应的档位传动比就被限制在一定的范围内。

3)典型车速-档位的爬坡度。典型车速-档位的爬坡度是指在典型车速和其对应的档位下,车辆能够达到的最大坡度,根据表2-1所列公路最大纵向坡度要求,进一步约束各档位的传动比。如图2-16所示,某款车在最高档、以120km/h的车速匀速行驶时的最大爬坡度超过7%,且其在最高档有较大转速区域的最大爬坡度超过5%(即0.5m/s 2 线以上),其最高档的总传动比有进一步减小的空间。

图2-16 典型车速爬坡度曲线

4)传动比阔度与级差。传动比阔度是指变速器一档传动比与最高档传动比的比值,传动比级差是指相邻两个档位间,低档位传动比与高档位传动比的比值。变速器传动比阔度随档位数增加而增大,1/2档传动比级差随档位数量增加而减小。传动比级差增大使传动比阔度增大,有利于降低高车速的发动机转速;传动比级差减小有利于减小换档前后加速度差值,提升换档平顺性,提高发动机功率利用率,提升连续换档加速过程驾驶性能。因此需要严格控制。

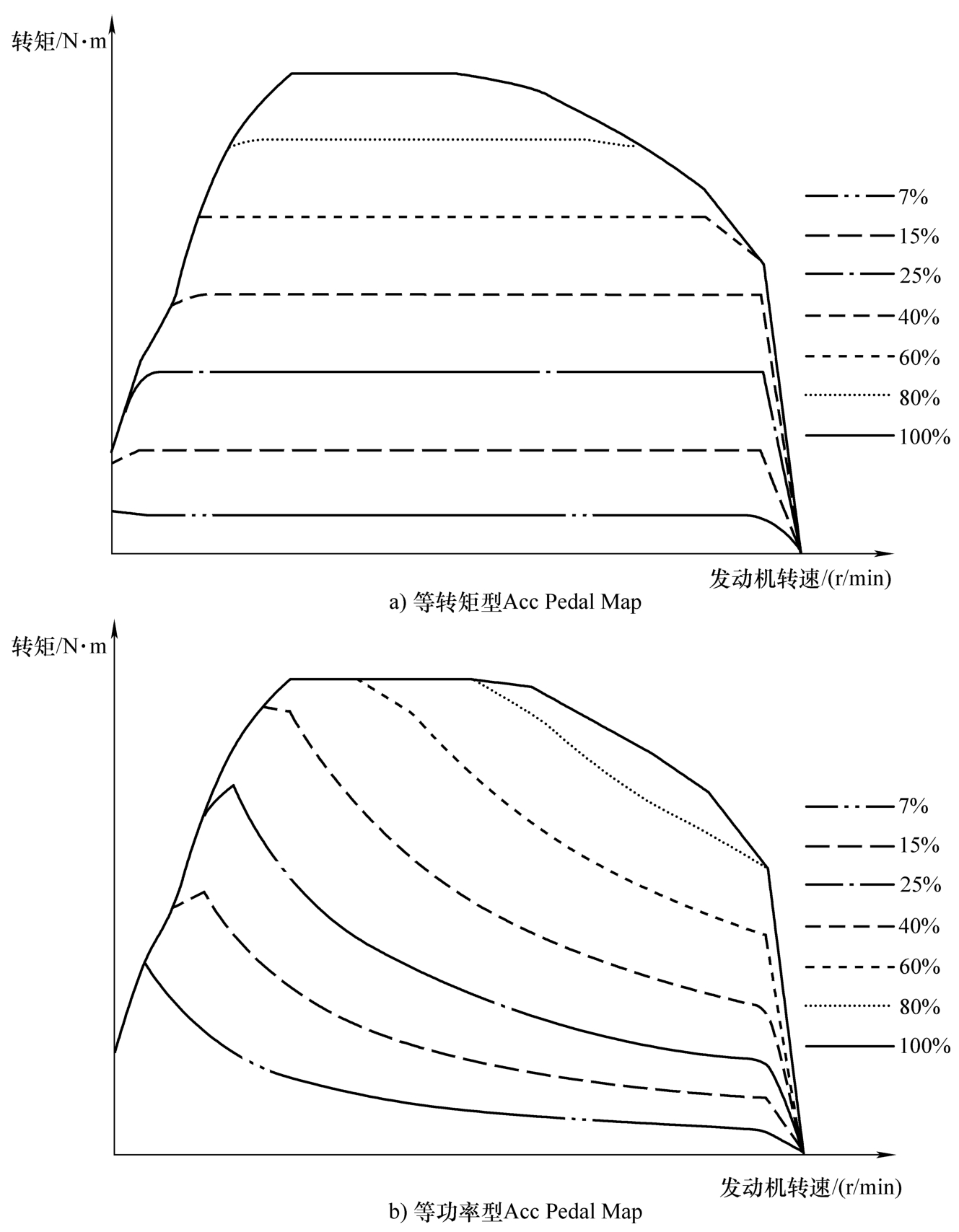

(2)踏板-转矩脉谱图(Acc Pedal Map)设计 驾驶人的驾驶需求通常通过踩加速踏板来反映。在驾驶性评估中,整车对加速踏板行程的加速度反馈的及时性和可预期性,用来衡量驾驶性好坏。驾驶人对加速踏板行程的输入,更重要的是通过踏板-转矩脉谱图来体现,是驾驶性开发和调校的重点。

Acc Pedal Map如图2-17所示,横坐标为发动机转速,纵坐标为发动机输出端转矩(净转矩),不同的线条分别代表不同的加速踏板行程(百分比),即表示在发动机运行区域内,加速踏板行程、发动机转速和发动机输出端转矩三者之间的对应关系。需要指出的是,该发动机输出端转矩来源于驾驶人需求,也称为需求转矩。不同的车型,有时驾驶人需求转矩会大于发动机外特性给出的转矩,此时达不到需求转矩,会被限制在发动机外特性给出的转矩上。

Acc Pedal Map有两种类型,即等转矩型和等功率型。如图2-17a所示,等转矩型Acc Pedal Map中,在外特性曲线以下区域,同一加速踏板行程下,转矩不随转速变化,功率则随转速增加而上升。以某一固定加速踏板行程进行加速时,在变速器升档以前,可以输出相对稳定持久的推动力,但由于升档后传动比减小,所以整车加速度会在升档后发生明显衰减,整个加速过程因档位而分段。另外,升档前后目标需求转矩不变,这在一定程度上有利于变速器换档控制。

如图2-17b所示,等功率型Acc Pedal Map中,在外特性曲线以下区域,同一加速踏板行程下,转矩随转速减小,功率则不随转速变化。在某一固定加速踏板行程进行加速时,在变速器升档以前,推动力随车速增加持续降低,但整车加速度在升档前后保持不变,整个加速过程顺滑持续。由于升档前后目标需求功率不变,转矩随转速下降而增大,对于变速器换档控制要求较高。

图2-17 Acc Pedal Map类型

以上两种类型的Acc Pedal Map各有优缺点,在实际开发中都不会单独使用,通常是结合使用。一般情况下,根据车辆类型和市场定位,定义出关键指标,通过整车需求计算相应的策略需求结合以上两种类型,最终定义出需要的Acc Pedal Map。设计与计算过程如下:

1)根据整车类型和市场定位,定义整车驾驶性关键指标,包括稳速加速踏板行程、起步加速响应、行驶加速度响应等。

2)根据稳速加速踏板行程、整车阻力参数和传动系统参数等,计算稳速点需求转矩(液力变矩器锁止离合器处于锁止状态),计算公式如下:

行驶阻力为

在整车研发过程中,整车阻力通常是通过汽车滑行试验得出三个滑行阻力系数 A 、 B 、 C ,然后用一个关于速度的二次函数表示整车传动系统阻力、滚动阻力和空气阻力等之和。车速为

式中 u a ——车速;

n ——发动机转速r/min;

r ——车轮半径(m);

i g ——变速器传动比;

i 0 ——主减速器传动比。

驱动力为

式中 F t ——车辆行驶时的驱动力(N);

T tq ——发动机转矩(N·m);

η t ——整车传动系统效率。

3)根据起步加速度响应和行驶加速度响应指标要求等,计算D档模式加速段需求转矩(液力变矩器锁止离合器处于锁止状态),其运行工况区Acc Pedal Map基本为等功率型。

4)根据实际需求,调整标定,制定最终的Acc Pedal Map。

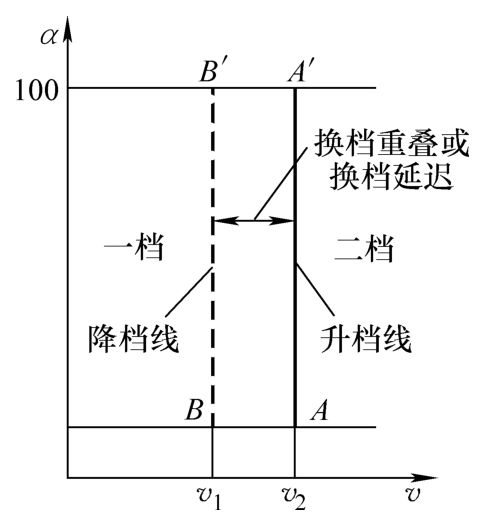

(3)换档时机(Shift Schedules)设计 变速器的作用是减速增扭和调节发动机运行工况点,即在不同车速下,通过控制变速器换档时机(Gear Box Shift Schedules,简称Shift Schedules)改变发动机的转速和转矩,以获得更好的驾驶性、燃油经济性、排放性和噪声等性能。

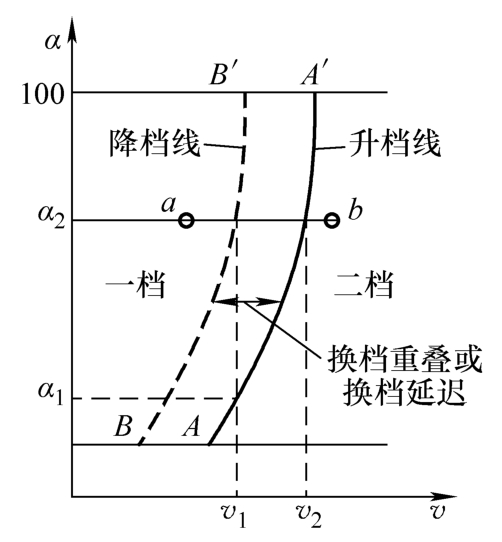

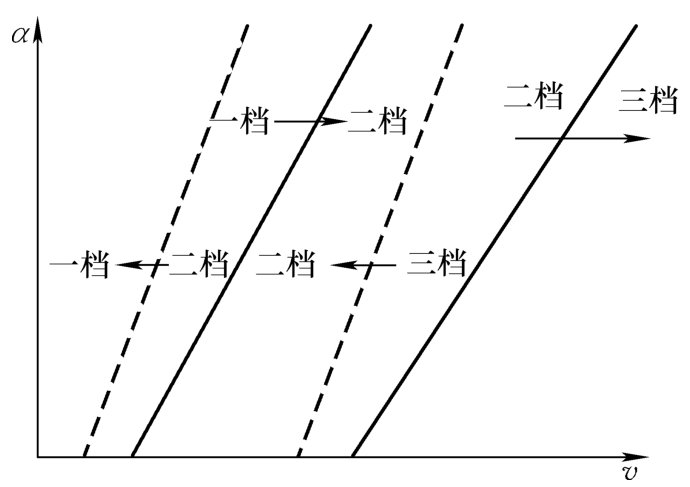

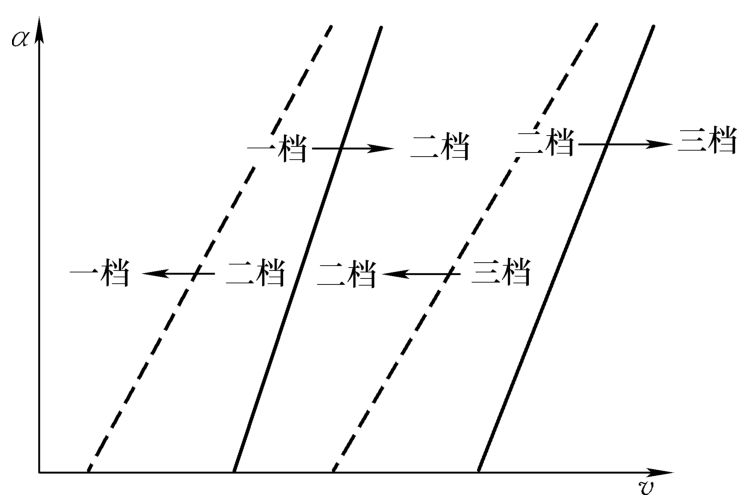

Shift Schedules即两档间自动换档时刻随控制参数(车速 v 、涡轮转速 n 、加速踏板行程 α 、加速度 a )而变化的规律。换档规律包括单参数换档规律、双参数换档规律和三参数换档规律,如图2-18所示,单参数换档规律只与车速相关,有利于减少换档、减少磨损,但不能实现驾驶人干预,经济性差,较少使用。双参数换档规律包括等延迟型(图2-19)、发散型(图2-20)和收敛型(图2-21)三种基本型,但实际的换档规律是结合在一起的组合型(图2-22),可以更加灵活地控制。三参数换档相比双参数换档,增加了车辆加速度参数,进一步反映车辆的操纵规律,但三参数换档规律的制定非常复杂,实际中仍有很多问题,使用不多。

图2-18 单参数换档规律曲线

图2-19 等延迟型双参数换档规律曲线

双参数换档规律是目前采用最多的形式,控制参数多为车速 v 与加速踏板深度 α 、泵轮转速与涡轮转速、车速 v 与发动机转矩等。换档规律直接影响车辆的动力性、燃油经济性、驾驶性等的好坏。Shift Schedules是自动变速器的关键技术,是实现经济性、动力性和驾驶性综合优化的重要途径。

图2-20 发散型双参数换档规律曲线

图2-21 收敛型双参数换档规律曲线

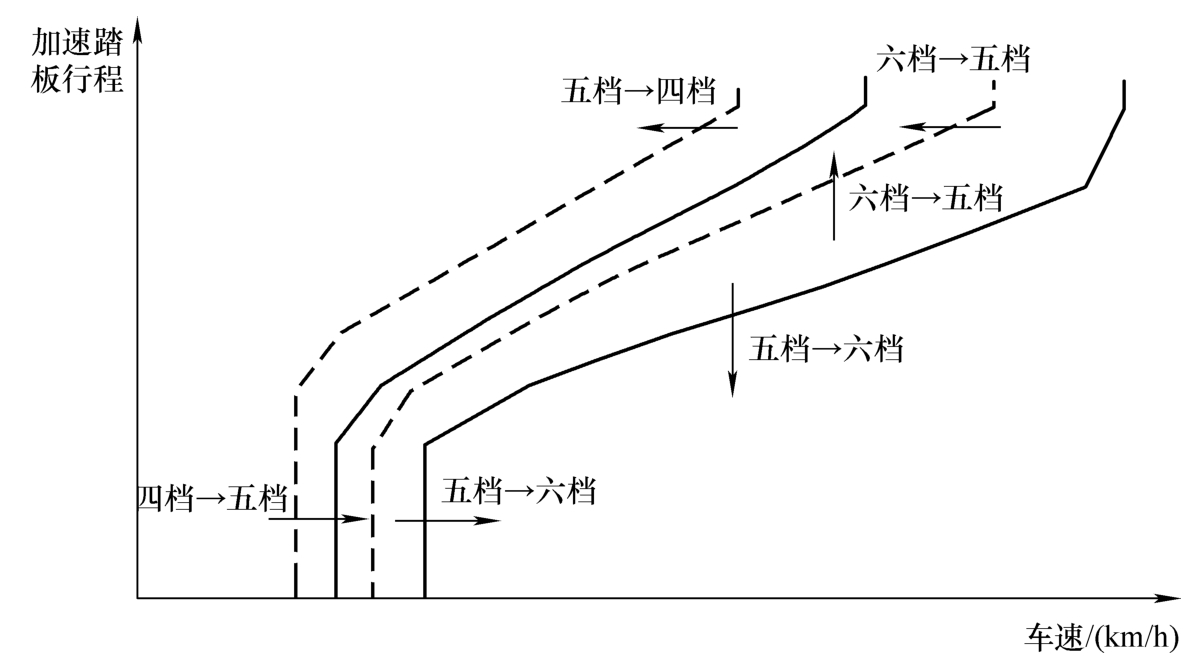

图2-23所示为某车型实际换档规律曲线,横坐标为车速,纵坐标为加速踏板百分比,不同的线条分别代表相邻档位间的转换关系,实线代表升档线,如四档→五档和五档→六档,虚线代表降档线,如六档→五档和五档→四档。

图2-22 组合型双参数换档规律曲线

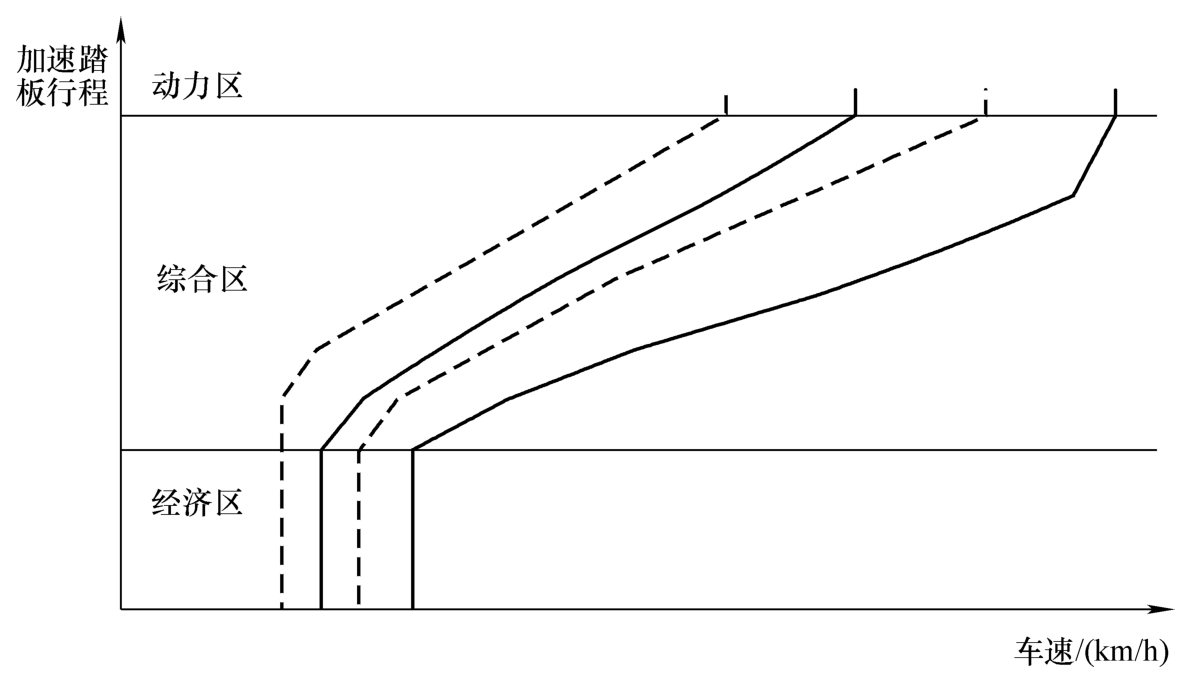

Shift Schedules设计也需要符合基本驾驶人需求原则:加速踏板行程越小,动力性越差,经济性越好;加速踏板行程越大,动力性越好,经济性越差。按加速踏板行程大小将Shift Schedules分成三个区域,即经济区、动力区、综合区。如图2-24所示,通常30%加速踏板行程及以下为经济区,95%加速踏板行程及以上为动力区,中间为综合区。根据每个区域的驾驶需求,采用相应的设计方法,从而实现任何工况都能满足驾驶人驾驶需求的目的。

图2-23 某车型实际换档规律曲线

图2-24 自动档加速踏板行程分区

1)动力区设计原则。以最佳动力性为优化目标,包括加速度和最高车速等,通过计算不同档位的加速度曲线和外特性曲线确定该区域换档规律。该区域通常采用单参数换档,保证一定的鲁棒性。由于换档过程时间较长,换档开始至换档结束过程中,发动机转速较原设定换档转速有不同程度的增加,需要考虑此转速偏移,避免出现换档前发动机转速接近甚至突破断油转速,产生转矩突降带来的换档顿挫。

2)经济区设计原则。以最佳燃油经济性为优化目标,综合考虑稳速加速踏板行程和综合油耗,该区域通常也采用单参数换档,保证一定的鲁棒性。

① 以120km/h行驶车速为参考,稳速加速踏板行程满足指标要求。

② 根据发动机万有特性和传动系统效率,结合Acc Pedal Map,划定综合油耗基本运行区,设定升档线和降档线的基本转速参考线。

③ 由于综合油耗试验标准中,循环工况的车速均允许有±2km/h的偏差,而试验应尽量保证各车速段档位的一致性,尤其是稳速段,因此应尽量避开在此范围设置升、降档线。

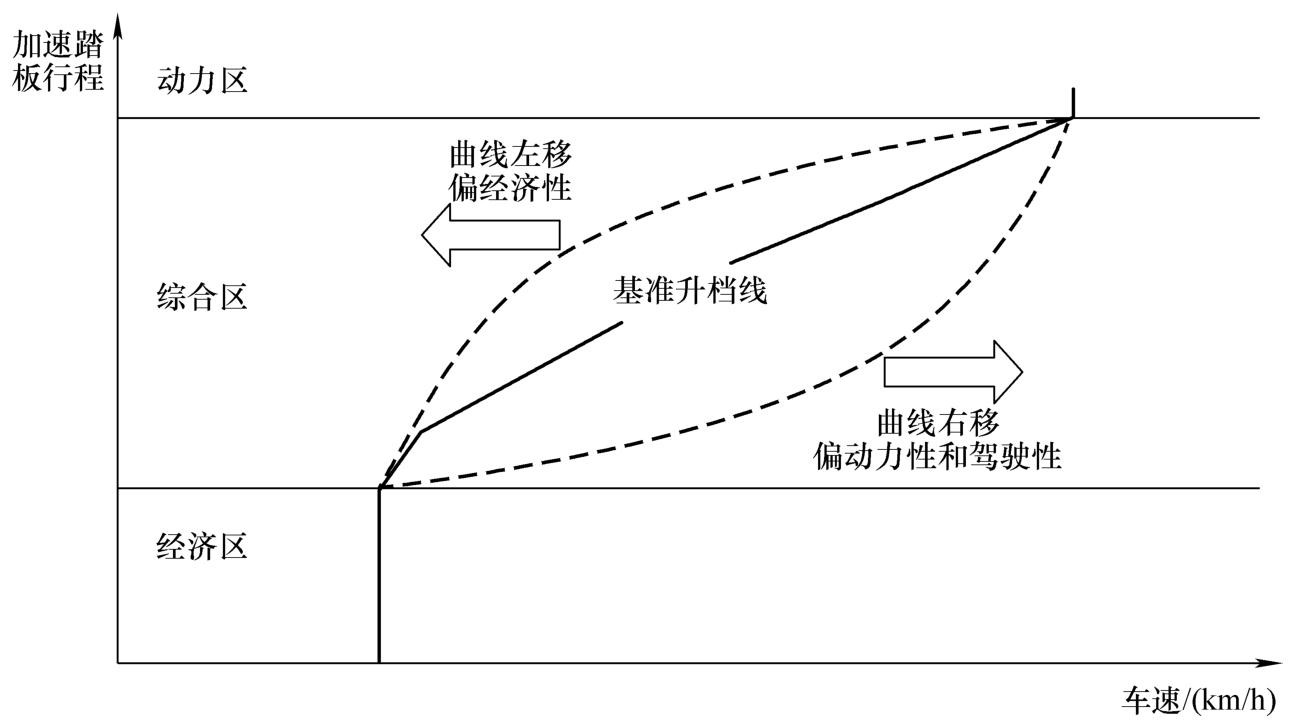

3)综合区设计原则。以燃油经济性和驾驶性平衡、满足行驶加速度响应为优化目标。如图2-25所示:该区域换档线左移,整体偏向于经济性,动力性和驾驶性差;该区域换档线右移,整体偏向于动力性和驾驶性,经济性差。因此需要综合评估设计。

图2-25 不同驾驶模式的换档规律曲线

① 根据整车类型和市场定位定义整车驾驶性关键指标,主要包括行驶加速度响应和典型车速-档位最大爬坡度。

② 根据行驶加速度响应指标要求和整车参数,结合Acc Pedal Map,计算D档模式加速段整车轮端需求转矩(液力变矩器锁止离合器处于锁止状态);根据变速器传动比,设计满足行驶加速度响应目标的换档规律优化图。

③ 校核换档线均匀性,最终定义出Shift Schedules。

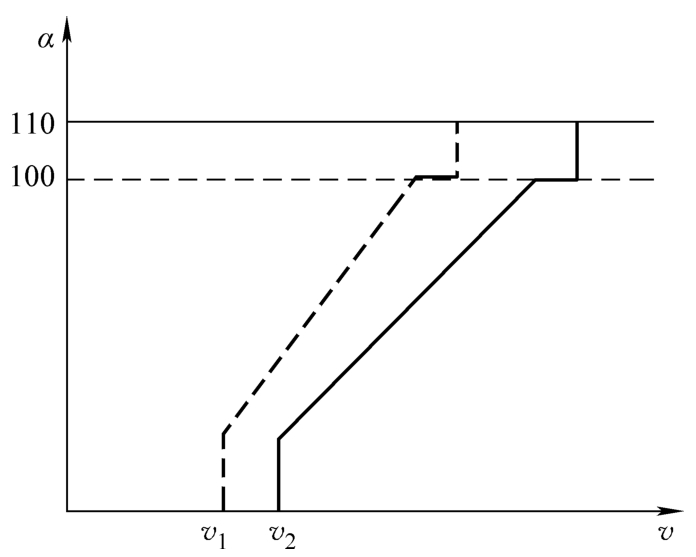

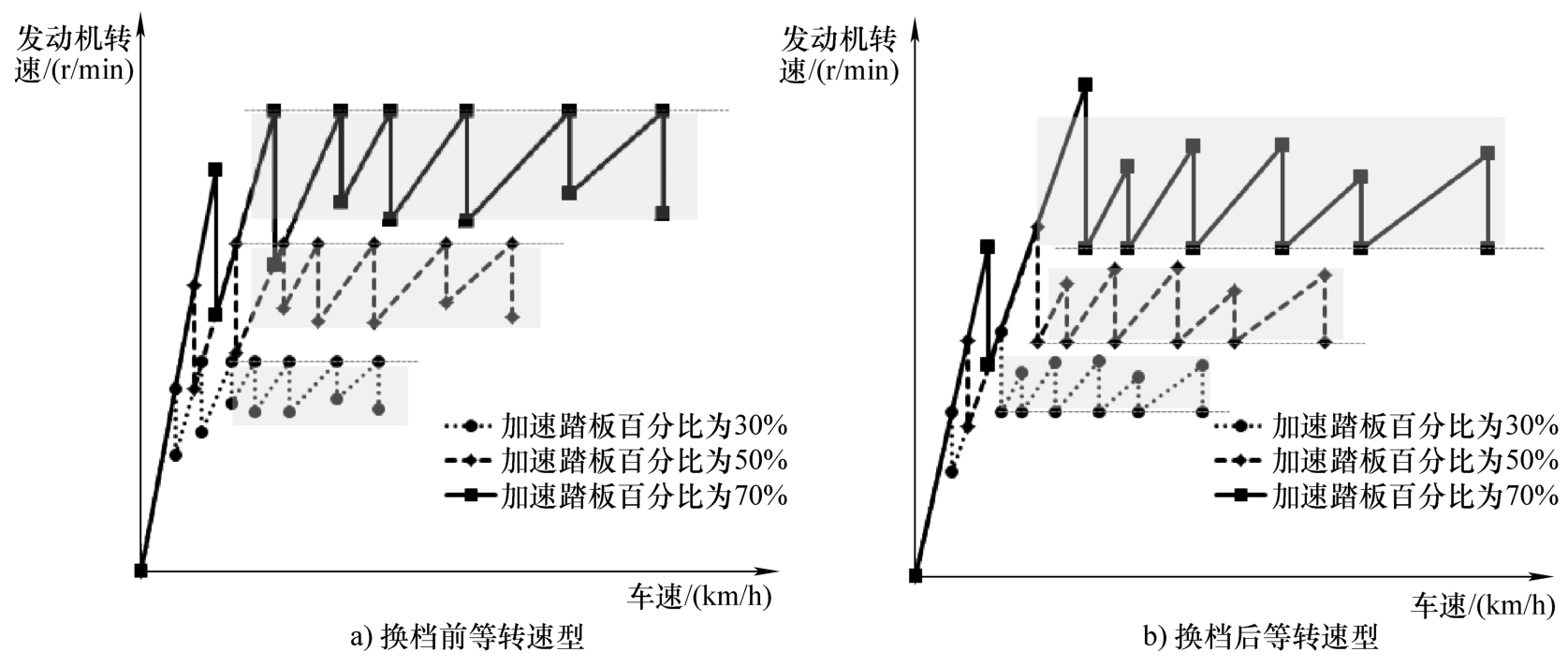

a)各加速踏板行程下的升档转速和降档转速应尽量相当,换档转速预期性好。图2-26所示为换档前等转速型和换档后等转速型,实际开发可以相结合使用。

图2-26 换档前后转速情况

b)同一车速下,升、降档线之间至少有15%加速踏板行程差距。

c)同一加速踏板行程下,升、降档线之间至少有3~5km/h的车速偏距。

2.新能源车型设计方法

新能源车型的电驱系统既可以作为电机驱动,也可以作为发电机进行制动能量回收,也称为再生制动,在节能方面具有非常重要的作用。相比传统车,这在驾驶性方面具有很大的不同,也是新能源车型驾驶性开发特别需要关注的方面。

通常通过踩加速踏板了解驾驶人的驾驶需求。新能源车型中,能量回收强度也可以通过加速踏板反映,即在一定车速下,较小的加速踏板行程可以对应一个负转矩,此时电驱系统处于能量回收过程中,具备一定的制动能力。这种同一个踏板同时具备加速和制动的控制方式,被称为“单踏板”控制。

单踏板控制集成了加速踏板和制动踏板的功能,可以控制汽车的起步、加速、稳态、减速、甚至停车的全过程,改变了传统的加、减速双踏板形式。此种新型构型包括一个“主踏板”和一个“辅助减速踏板”,其中“主踏板”可以实现加减速功能,可以满足日常的大部分车辆操作,“辅助减速踏板”是在“主踏板”制动减速度不能满足驾驶人意图时的紧急制动踏板。此种踏板可以降低驾驶人的驾驶强度,避免在常规加减速工况中频繁切换踏板,其控制规律是新能源车型驾驶性开发的重点。

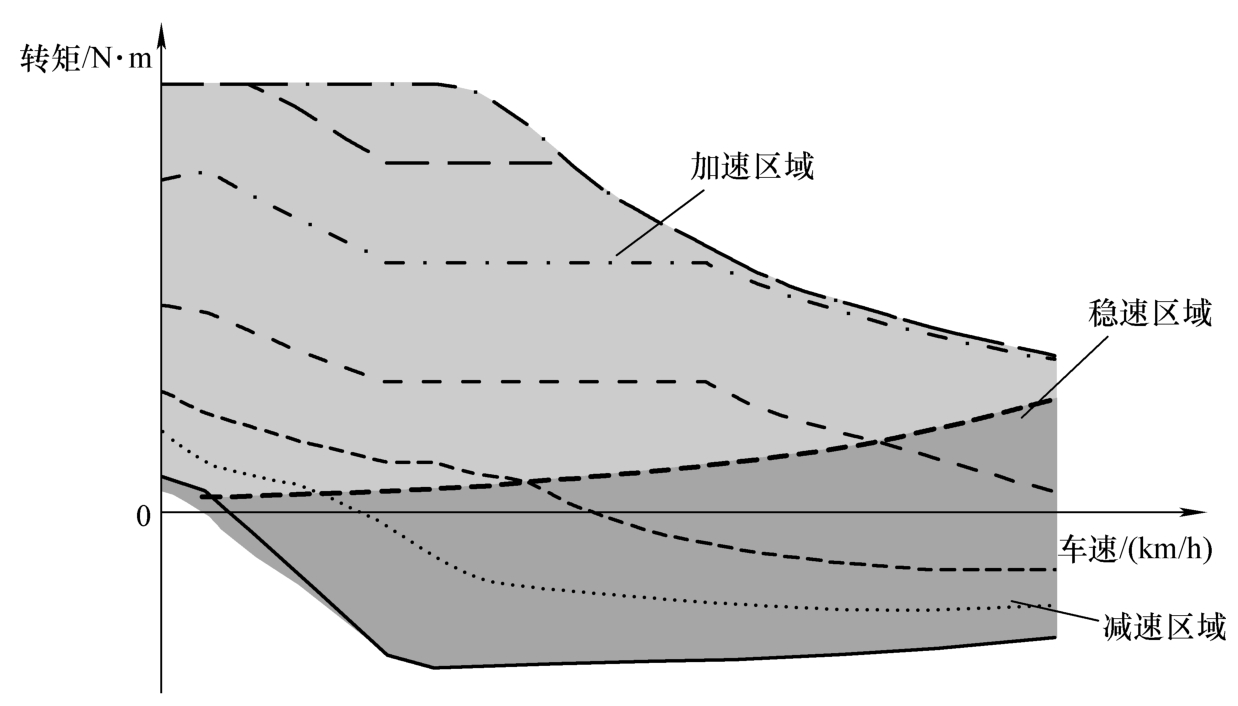

单踏板控制规律曲线如图2-27所示,横坐标为电驱转速或车速(采用单机减速器时,车速与转速相对应),纵坐标为电机输出端转矩或轮端转矩。不同的线条分别代表不同的加速踏板行程(百分比),即表示在电机运行区域内,加速踏板行程、车速和转矩三者之间的对应关系。不同的车型,有时驾驶人需求转矩会大于发动机外特性给出的转矩,此时达不到需求转矩,会被限制在发动机外特性给出的转矩上。

图2-27 单踏板控制规律曲线

单踏板控制规律可分为三个主要控制区域,即稳速区域、加速区域和减速区域。稳速区域是在一定车速下,驾驶人松开踏板到某一行程区间内,电机输出转矩刚好与外界阻力相平衡;加速区域是在一定车速下,驾驶人踩下踏板的过程,随着踏板行程的增加,输出的驱动转矩随之增大;减速区域是在一定车速下,驾驶人松开主踏板的过程,随着踏板行程的减小,输出的转矩由正转矩到负转矩变化。

稳速区域和加速区域的设计与传统车型类似。其中稳速区域以120km/h稳速加速踏板行程为主要参考指标,满足对应的稳速加速踏板行程指标要求。考虑到减速区域的控制行程,对应的稳速加速踏板行程和踏板百分比较传统车型略有提高。加速区域主要考虑起步加速响应、行驶加速度响应等方面指标,需要满足相应的驾驶人需求。由于新能源车型的驾驶习惯略有不同,所以具体的指标数值略有差异。

减速区域控制是单踏板控制的重点,其中不同车速和加速踏板行程下的减速度满足相应的指标要求,计算需求负转矩:

1)根据能量回收减速度指标要求,计算车辆负驱动力需求,计算公式如下:

式中 F -——车辆负驱动力需求(N),符号为正;

δ ——车辆旋转质量换算系数;

m ——车辆测试质量(kg);

a ——车辆对应车速和加速踏板行程下的减速度需求(m/s 2 ),符号为正。

2)根据整车阻力,计算电机端负转矩需求,计算公式如下:

式中 F f ——车辆行驶阻力(N),符号为正;

T m ——电机端负转矩(N·m),符号为负;

r ——车轮半径(m);

i 0 ——主减速器的传动比;

η t ——整车传动系统效率。

根据求得的电机端负转矩和对应的车速(或转速),以及稳速区域和加速区域的转矩和对应的车速(或转速),得到其运行工况区单踏板控制策略。

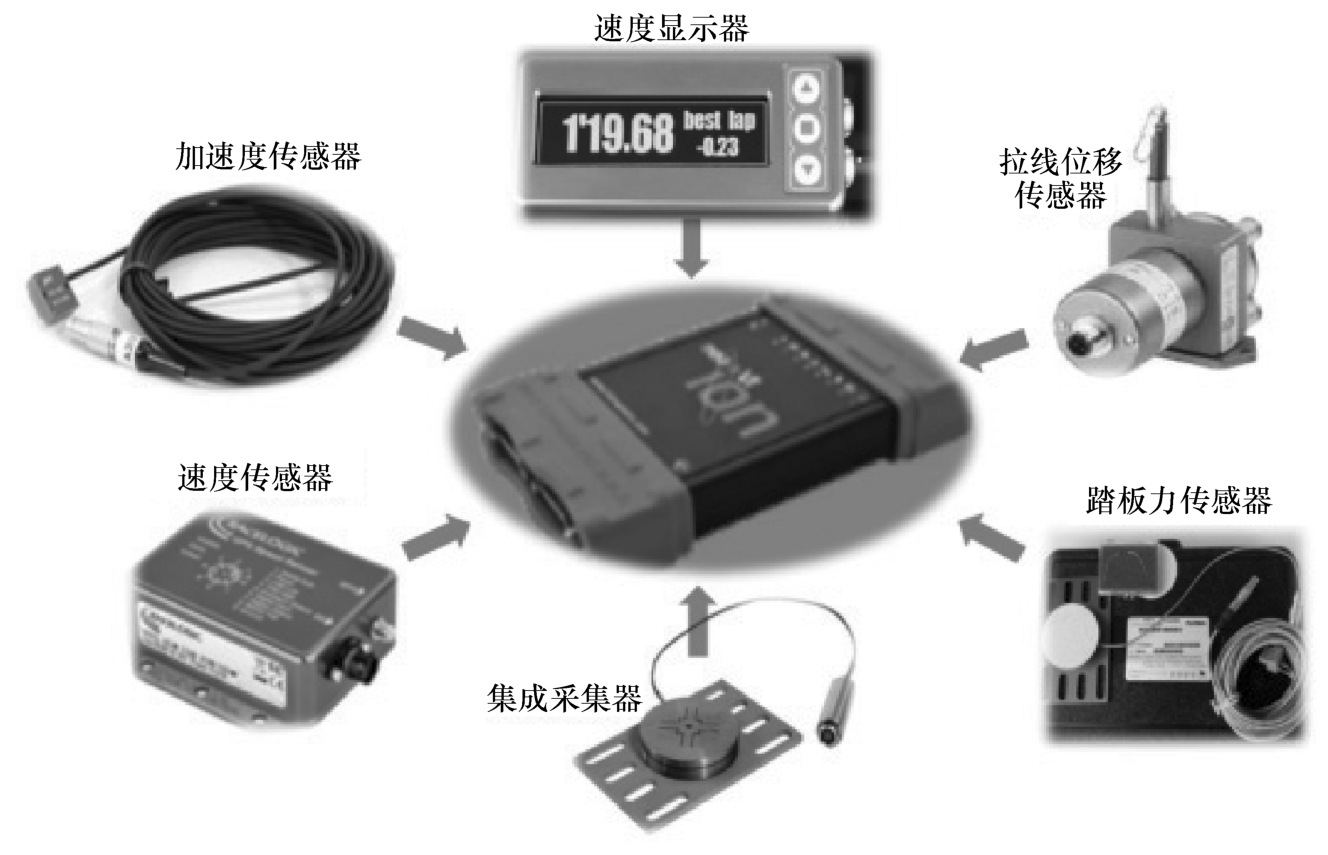

2.2.3 开发工具

驾驶性试验的主要工具与设备,根据试验工况分为全局响应测试设备和局部响应测试设备两大类。全局响应测试设备主要使用包括集成采集器、踏板固定装置等在内的成套设备;局部响应测试设备主要使用AVL-DRIVE系统等。此处主要介绍试验工具与设备的基本构成和使用方法。

1.全局响应测试设备

全局响应测试设备(图2-28)主要包括集成采集器(Neo VI ION)、加速度传感器、速度传感器、拉线位移传感器、踏板力传感器和加速踏板行程固定装置等。

图2-28 全局响应测试设备

(1)设备安装

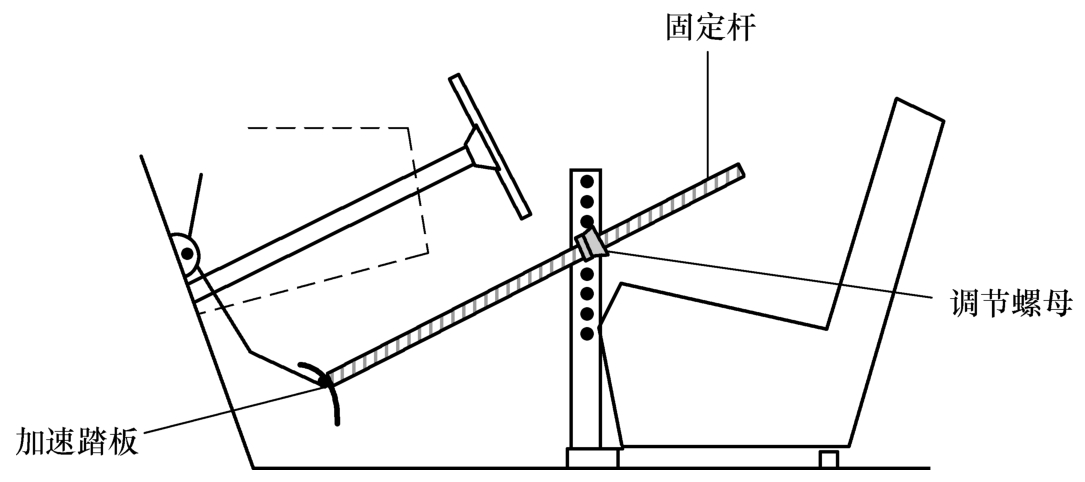

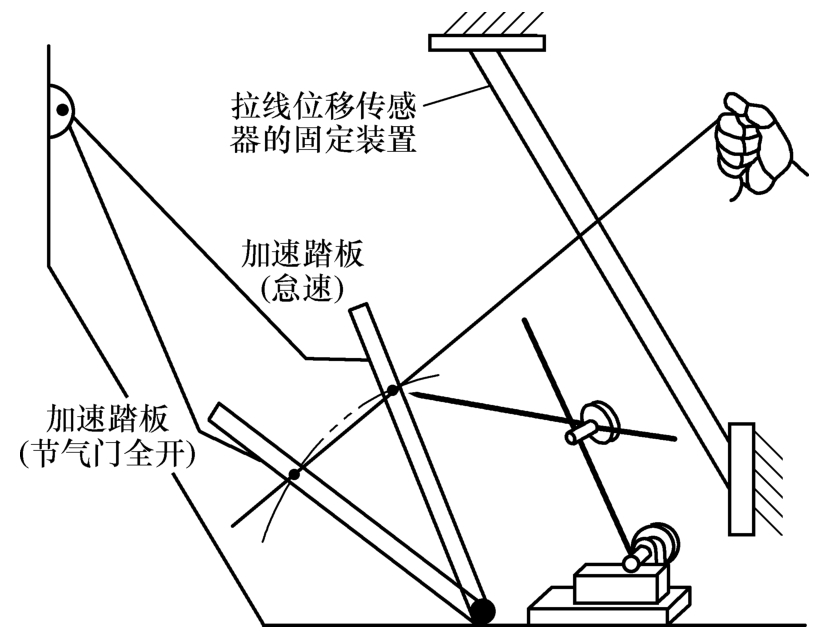

1)加速踏板行程固定装置安装方式如图2-29所示。

图2-29 加速踏板行程固定装置安装方式

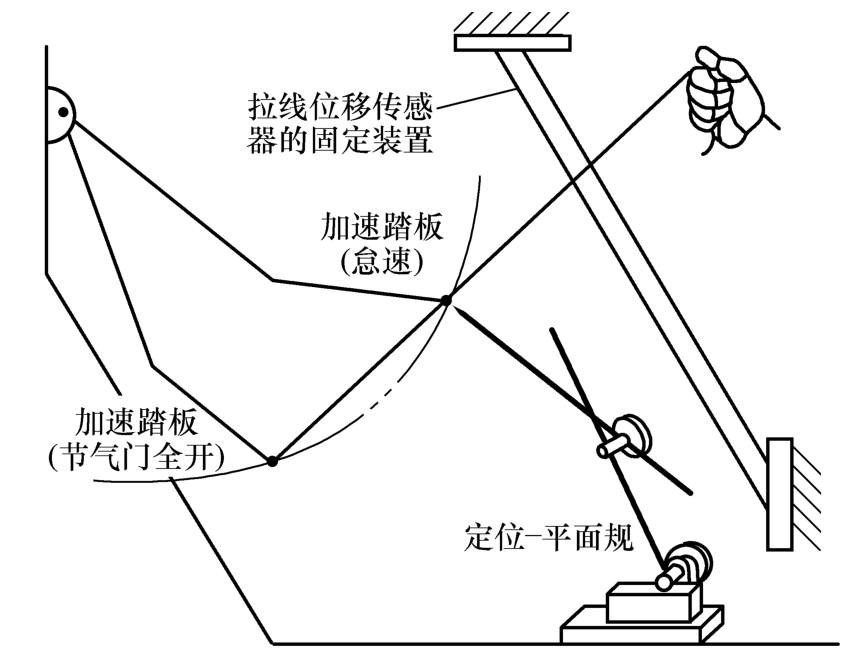

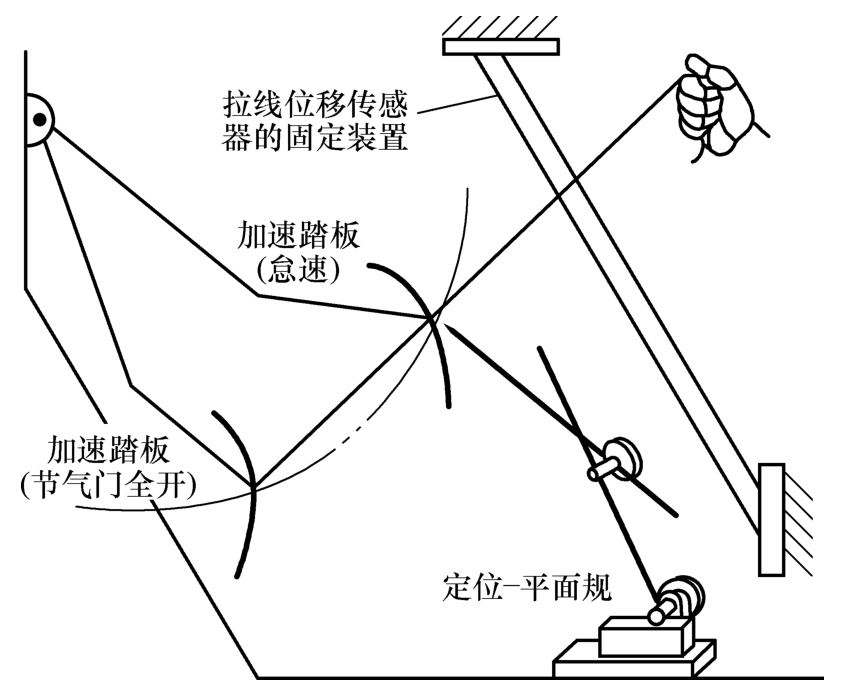

2)拉线位移传感器安装方式如图2-30~图2-32所示。踏板结构形式不同,测试方式也不同。

图2-30 旋式加速踏板拉线位移传感器安装方式

图2-31 安装在地板上的加速踏板拉线位移传感器安装方式

图2-32 非旋式加速踏板拉线位移传感器安装方式

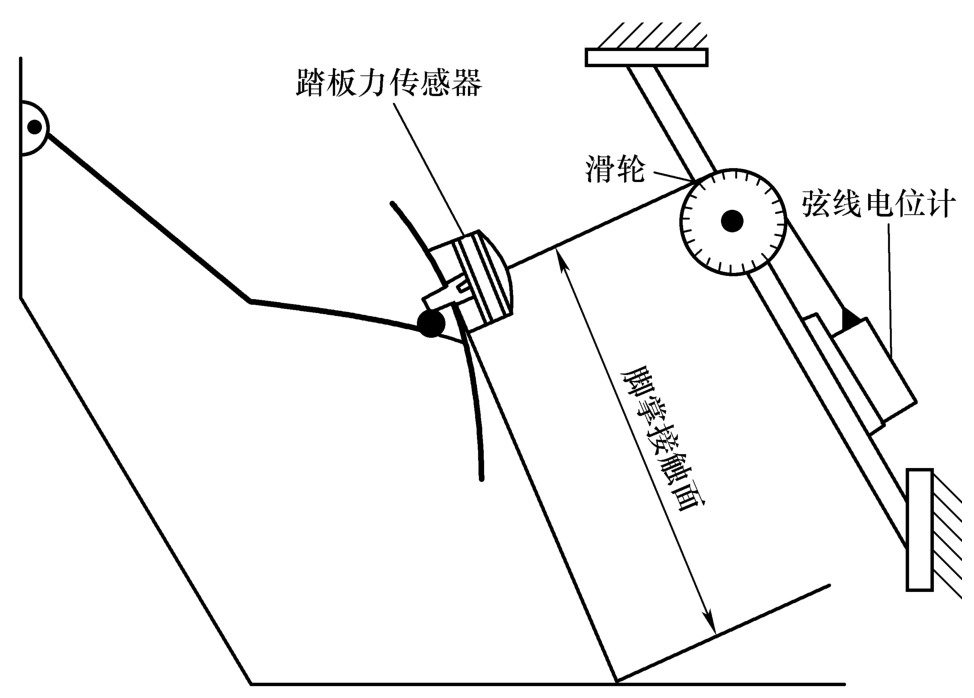

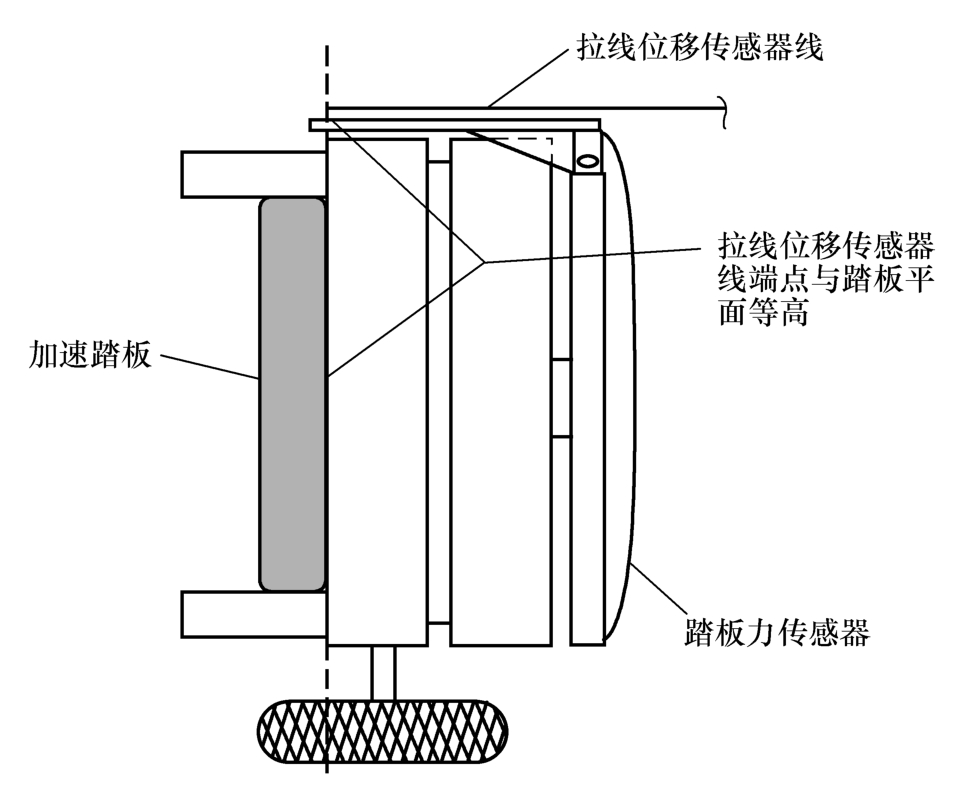

3)踏板力传感器的安装方式如图2-33和图2-34所示。踏板力传感器安装在加速踏板上,其中心线应尽可能地靠近踏板上的脚掌接触点,传感器需要被加紧在踏板上,拉线位移传感器的线端点与踏板平面等高。

图2-33 踏板力传感器、滑轮、弦线电位计

图2-34 踏板力传感器

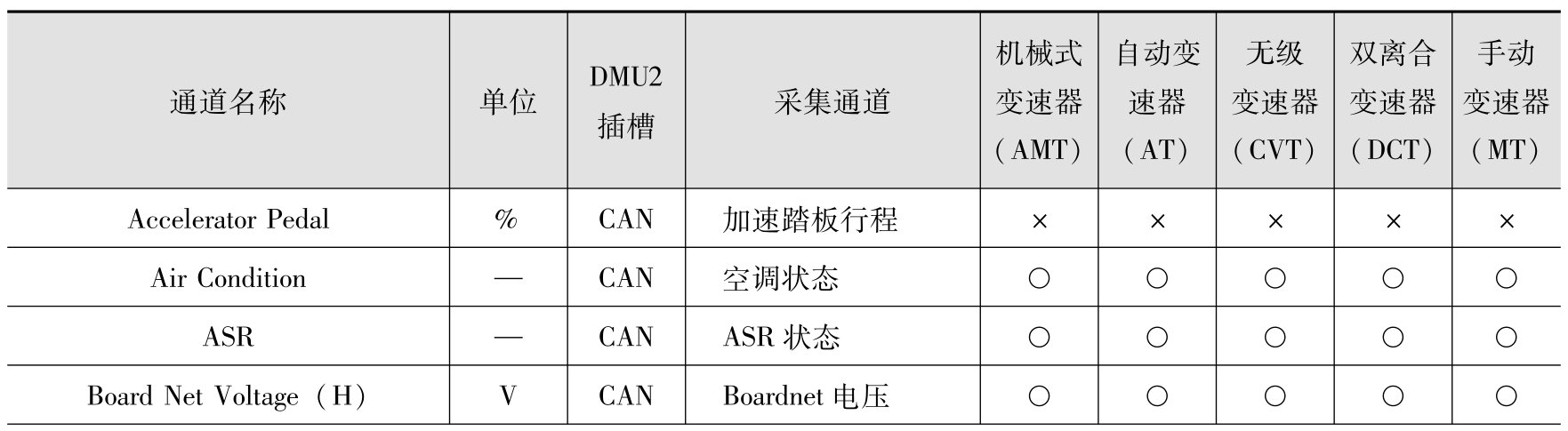

(2)信号通道设定 车辆CAN总线通道列表见表2-5。由于各主机厂信号通道设置有差别,此处仅供参考。

表2-5 车辆CAN总线通道列表

(续)

注:“×”表示必须,“○”表示可选,“—”表示无需。

2.局部响应测试设备(AVL-DRIVE)

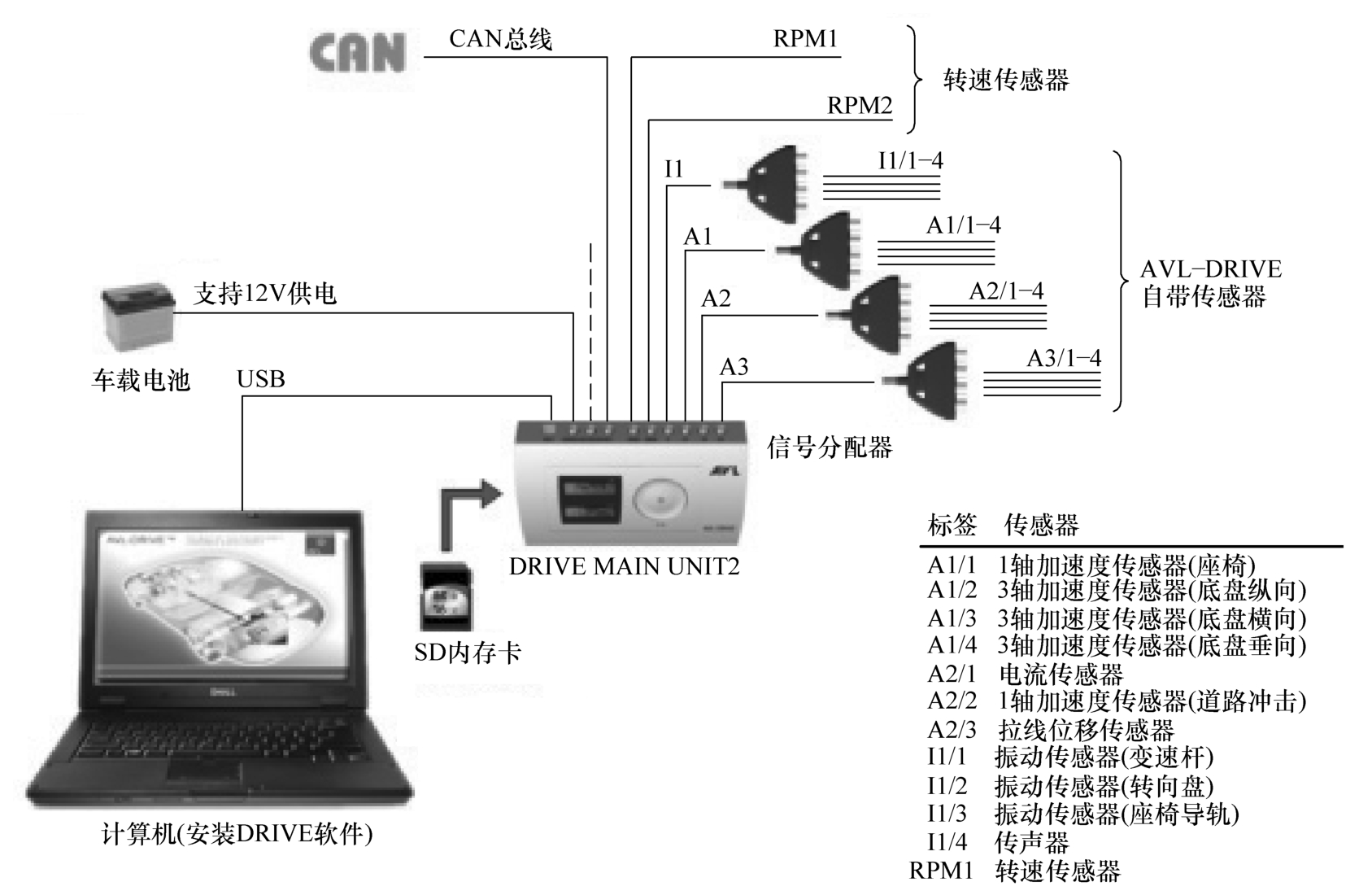

局部响应测试设备(图2-35)主要包括DRIVE集成采集器(DRIVE MAIN UNIT 2,DMU2)、加速度传感器、振动传感器、拉线位移传感器和测试计算机等。

图2-35 局部响应测试设备

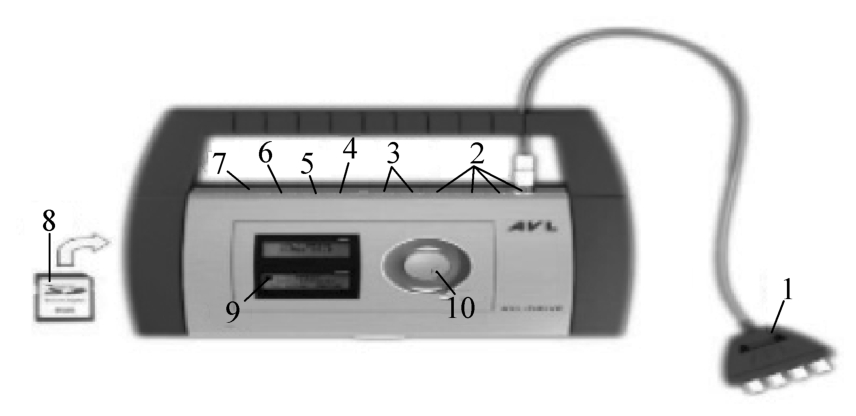

(1)DMU2的组成 DMU2如图2-36所示。

1)分线器。分线器连接传感器,所有的AVL-DRIVE传感器(加速度传感器、位移传感器、电流传感器、电压传感器、振动传感器、传声器)均通过分线器连接到DMU2上。为了正确地连接传感器线缆,分线器上的LEMO®插槽上张贴有与线缆上一致的标签。

2)LEMO® 插槽。连接分线器。连接分线器与DMU2的插槽。为了正确地连接传感器线缆,分线器上的LEMO®插槽上张贴有与线缆上一致的标签。

3)LEMO® 插槽。测量转速(数字信号TTL,模拟信号IND)。

4)LEMO® 插槽。连接CAN总线。

5)LEMO® 插槽。连接额外的DMU2。

6)LEMO®插槽。连接电源线(12V)和遥控开关(ON/OFF)。

7)USB插槽。连接计算机。

8)存储卡(SD卡)。存储数据(无计算机时需要)。

图2-36 DMU2

9)显示屏。查看/设置DMU2选项。

10)飞梭滚轮。设置DMU2选项。

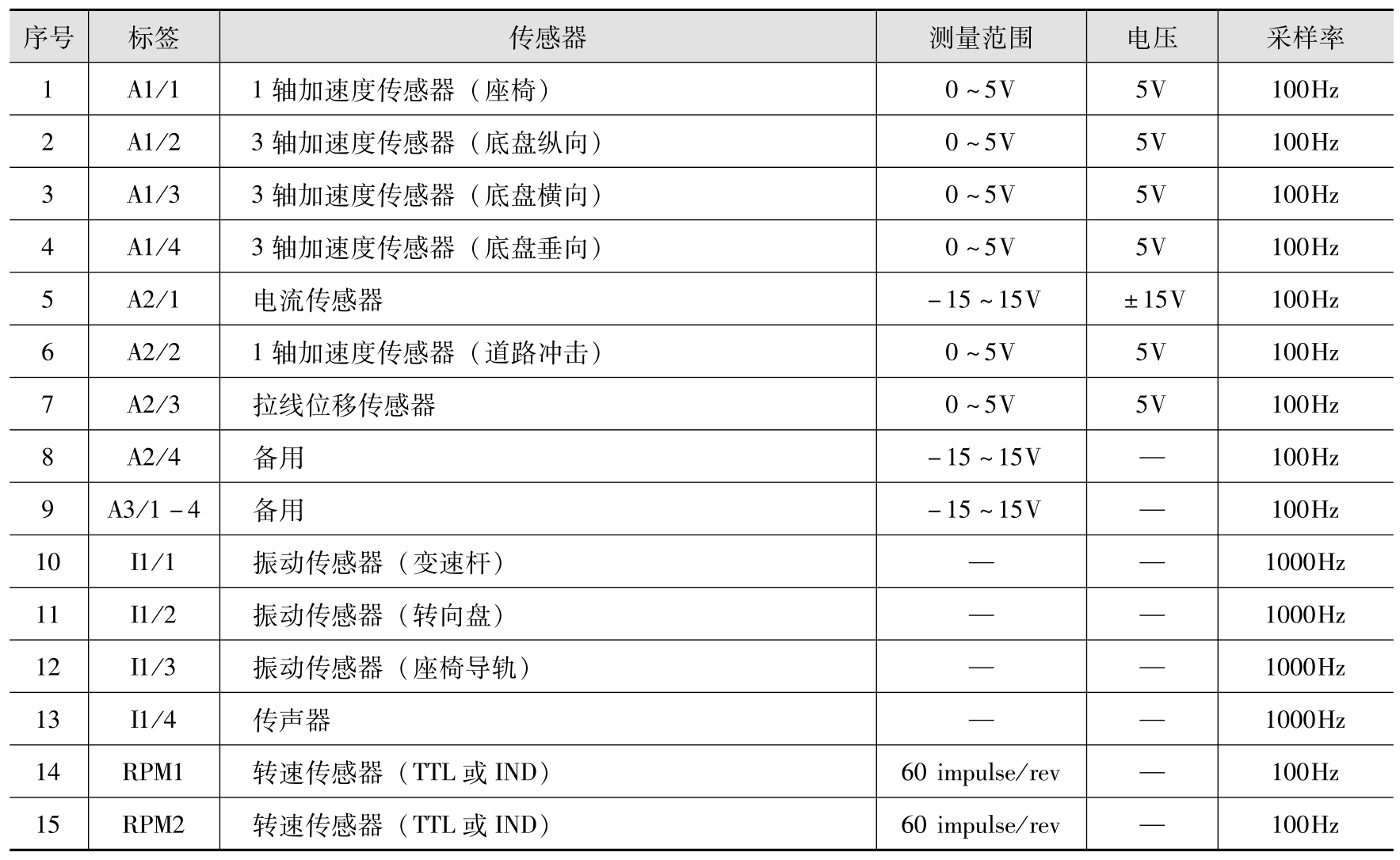

(2)传感器总览 DRIVE测试传感器见表2-6。

表2-6 DRIVE测试传感器

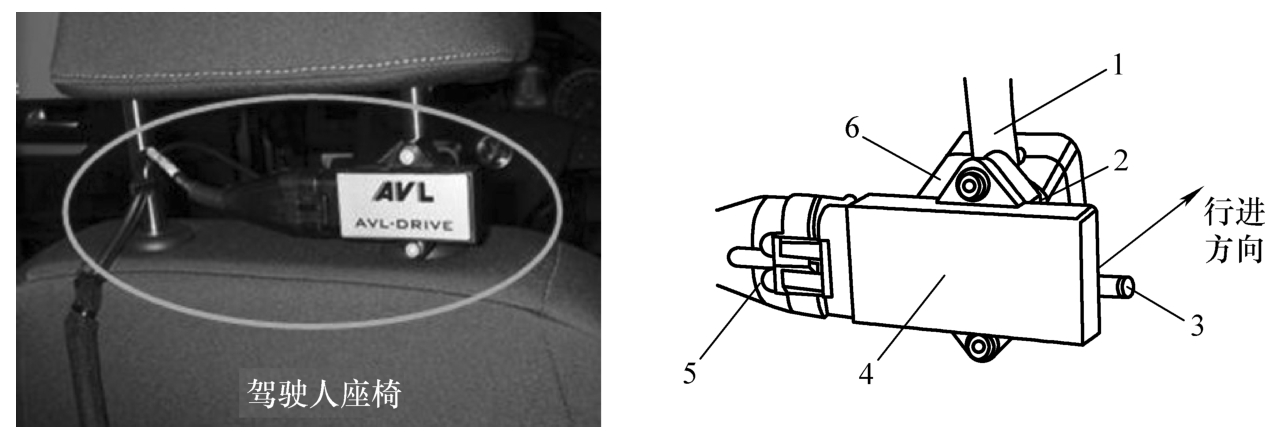

(3)传感器安装

1)1轴加速度传感器(座椅)及传声器安装方式如图2-37所示。

图2-37 1轴加速度传感器(座椅)及传声器安装方式

1—头枕 2—螺栓 3—传声器 4—加速度传感器 5—接插件 6—铝制壳体

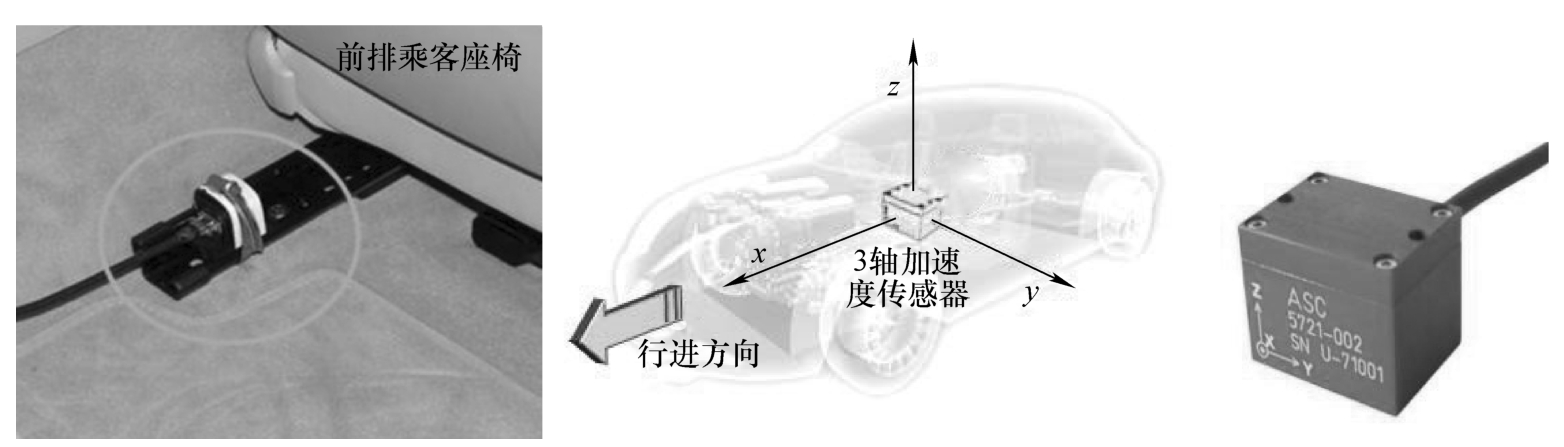

2)3轴加速度传感器(底盘)安装方式如图2-38所示。

图2-38 3轴加速度传感器(底盘)安装方式

3)1轴加速度传感器(道路冲击)安装方式如图2-39所示。

图2-39 1轴加速度传感器(道路冲击)安装方式

4)振动传感器安装方式如图2-40所示。

图2-40 振动传感器安装方式

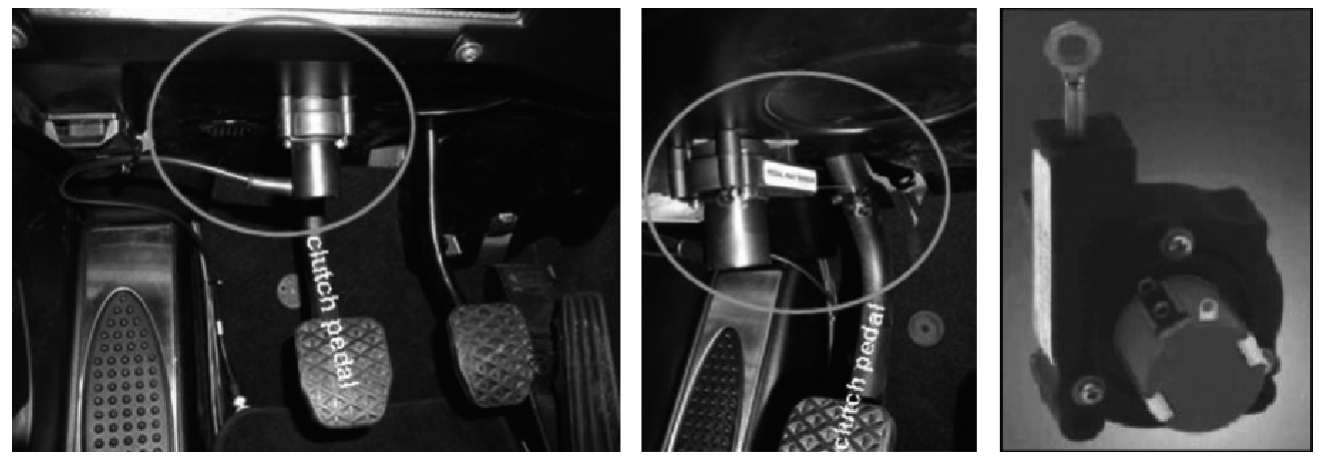

5)拉线位移传感器安装方式如图2-41所示。

图2-41 拉线位移传感器安装方式

6)电流传感器安装方式如图2-42所示。

图2-42 电流传感器安装方式

(4)信号通道设定

1)传感器通道列表。传感器通道列表见表2-7。

表2-7 传感器通道列表

注:“×”表示必选,“○”表示可选,“—”表示无需,“H”表示仅混合动力。

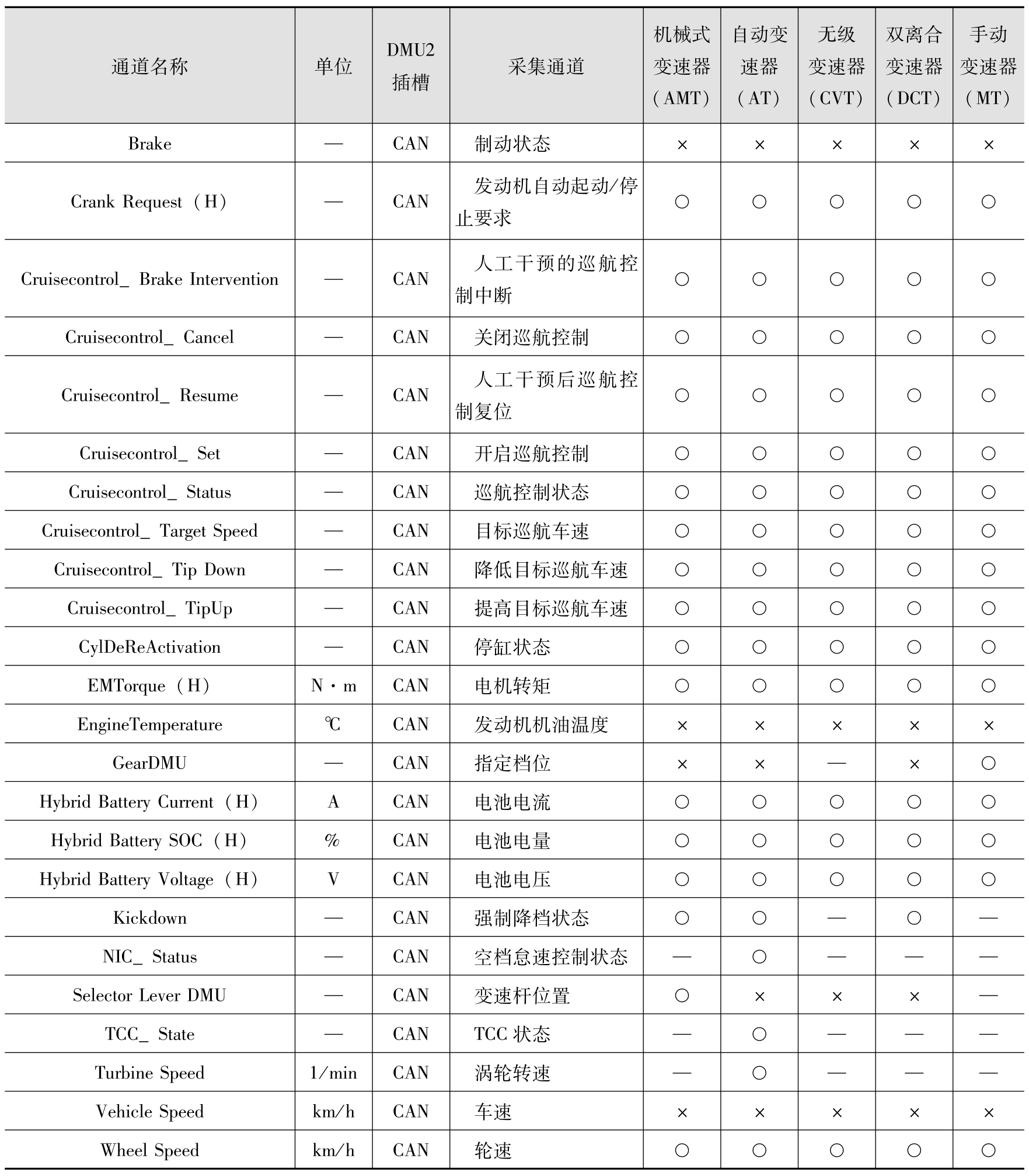

2)车辆CAN总线通道列表。车辆CAN总线通道列表见表2-8。由于各主机厂信号通道设置各有差别,此处仅供参考。

表2-8 车辆CAN总线通道列表

(续)

注:“×”表示必须,“○”表示可选,“—”表示无需,“H”表示仅混合动力。

2.2.4 客观测试

驾驶性典型工况分为偏稳态的全局响应和局部瞬态响应两大类。其中,全局响应测试与全局响应相关工况对应,主要考虑行驶中的车速和加速度与驾驶人意图的匹配性,试验通过模拟驾驶人的操作,测试整车的速度和加速度响应,测试结果与驾驶性中的关键指标体系相对应。局部瞬态响应测试与局部瞬态响应相关工况对应,主要考虑行驶中的各种与驾驶意图不相符的负面现象,主要与急动度相关。试验通过行驶中的换档、Tip in和Tip out等操作测试工况中的冲击、顿挫等瞬态变化。

1.全局响应测试

全局响应测试包括稳速加速踏板行程、起步加速响应、行驶加速度响应、最高档最大爬坡度和单踏板能量回收减速度等测试,其中典型车速-档位最大爬坡度在整车转鼓上通过转鼓加载测试,其他测试均在试验场地上进行,起步加速响应和行驶加速度响应可以结合在一起测试。

(1)试验设备

1)车速测量设备。如经校准的光学传感器。

2)加速计。加速计具备±2.0 g 的工作区间,±1.0%的准确度,0.005 g 的精度。

3)转速计。具备±0.15%的准确度,以及10r/min的精度。

4)数据采集系统。时间准确度为±0.1%,采集频率至少为10Hz。

5)加速踏板传感器。

6)车辆称重设备。必须具备±2kg的准确度。

7)胎压压力计。具备±5kPa的准确度。

8)风速仪。具备±0.3m/s的精度。

9)温度计。具备±1℃的精度。

(2)试验车辆

1)车辆磨合。车辆按照相应规范磨合。

2)车辆试验质量。车辆试验质量可以是半载质量。

3)车辆轮胎胎压。达到生产商推荐的冷态胎压。

4)车辆的完整性。符合出厂设置,各项系统功能正常。

5)试验时,空调需要被关闭,压缩机停止工作。

6)进行道路试验时,车窗必须关闭。

7)试验时,所有高电流附件,诸如座椅加热器和电子除雾器,必须被关闭。

(3)环境条件

1)所有试验都必须在环境温度为0~30℃时进行。

2)道路试验要求平均风速不大于3m/s,阵风不大于5km/h。

3)道路试验不能在有雾的情况下进行。

4)环境温度、气压计气压和相对湿度需要记录。

(4)试验道路表面要求

1)道路必须干燥、干净、平顺,且没有起伏,道路路面为混凝土或沥青路面。

2)道路路面坡度不能超过0.5%。

3)道路必须是直路,偏差在1°以内。

4)道路长度必须足以完成所有试验。

(5)其他要求

1)检验车辆的可驾驶模式,目前市场上普遍存在三种驾驶模式:ECO、NORMAL、SPORT。试验根据需要,选择覆盖不同模式。

2)针对新能源车型,检验车辆的能量回收等级,市场上普遍存在三档能量回收等级。试验根据需要,选择覆盖不同回收等级。

3)针对新能源车型,检验车辆的电池电量是否在制动能量回收最大允许的SOC以内。推荐车辆的电池电量保持在低于制动能量回收最大允许SOC的10%以下,或SOC 40%~80%。

(6)加速踏板特性测试(包括踏板力和踏板行程)

1)车辆上电、怠速,将数据采集设备连接到加速踏板信号线上。

2)安装拉线位移传感器和踏板力传感器,按需校准、调零。

3)将拉线位移传感器的弦线连接加速踏板力传感器,松开加速踏板。

4)在5~7s内,将右脚缓慢地踩在踏板力传感器的中心,直至加速踏板被踩到底。

5)在5~7s内,缓慢松开加速踏板,直至其回到初始位置。

6)重复两次试验,总共三次试验。

7)踏板行程和踏板力测试结果如图2-43所示。

图2-43 踏板行程和踏板力测试结果

-传感器信号

-传感器信号

-实际百分比

-实际百分比

(7)稳速加速踏板行程测试

1)将加速踏板传感器安装在加速踏板上,按需校准。

2)将变速杆置于D位。

3)从静止状态加速到某一特定车速,并调整加速踏板行程,在该车速下保持匀速行驶至少1min,记录当前的加速踏板行程。

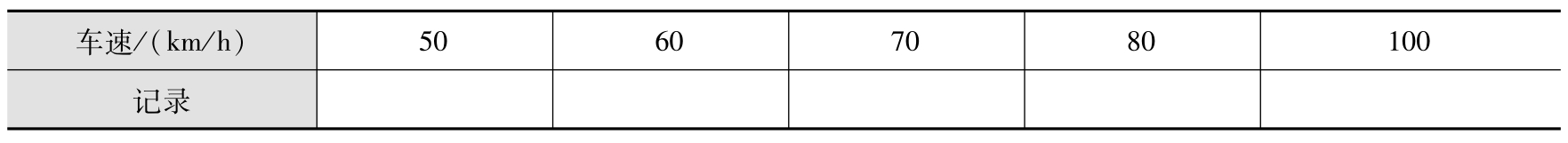

4)以最小的加速踏板调节幅度,继续精确地保持在表2-9所列的另一个特定车速,在该车速下保持匀速行驶至少1min,记录当前的加速踏板行程。

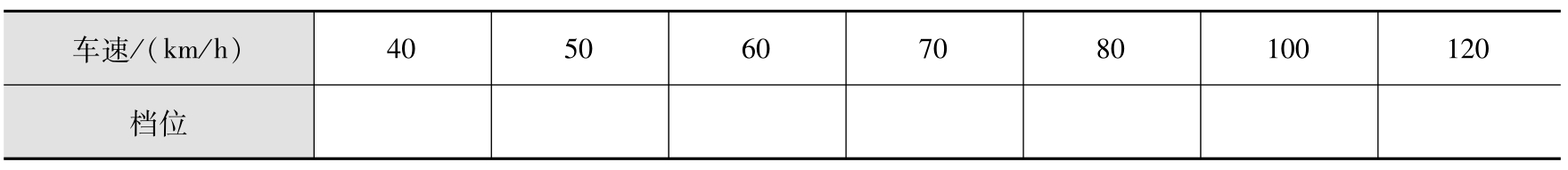

5)选择表2-9所列车速重复试验。

表2-9 稳速加速踏板行程测试车速

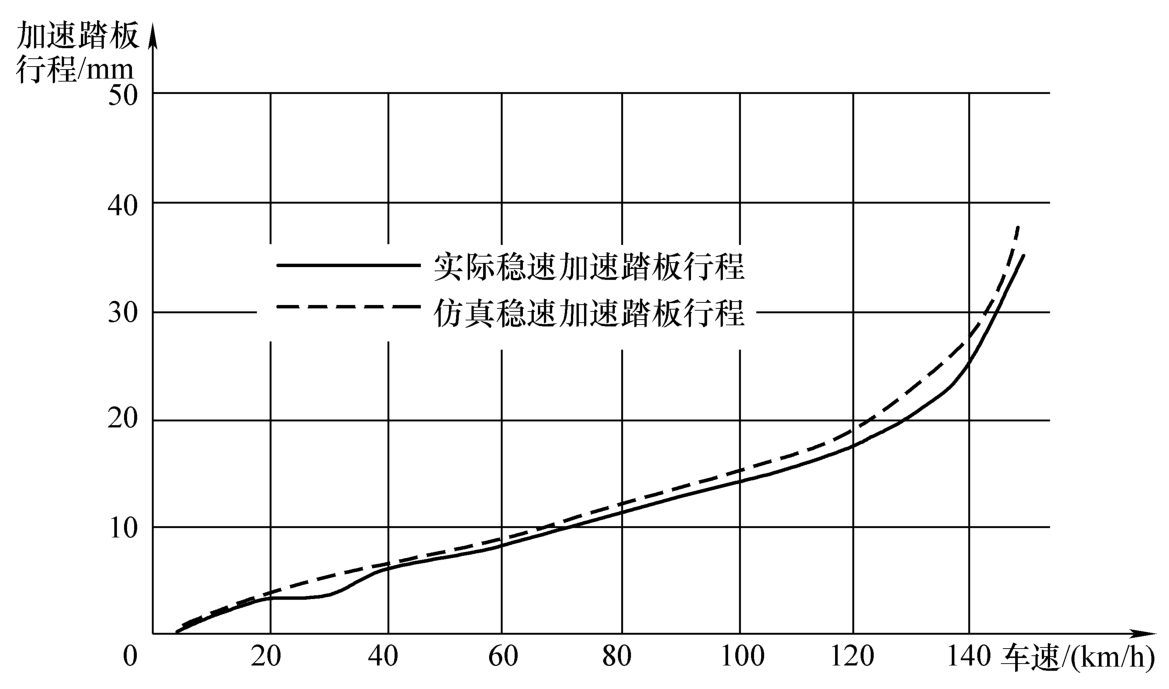

稳速加速踏板行程测试结果如图2-44所示。

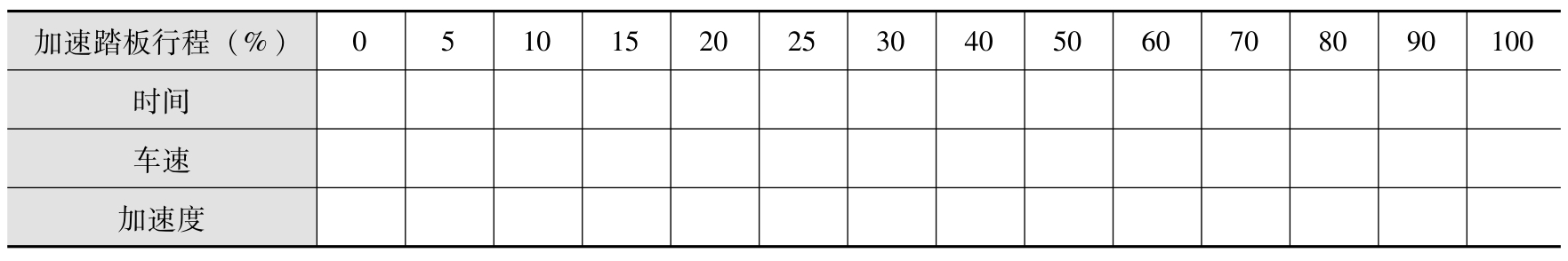

(8)自动档车型起步加速响应和行驶加速度响应测试

1)将加速踏板传感器安装在加速踏板上,按需校准。

图2-44 稳速加速踏板行程测试结果

2)将变速杆置于D位,脚踩制动踏板,车辆静止。

3)松开制动踏板,快速将加速踏板踩到预设的加速踏板位置,时间需要少于0.1s。

4)车辆从静止状态加速,当试验时间达到40s或车速达到140km/h时停止,记录整个过程的时间、车速、加速度。

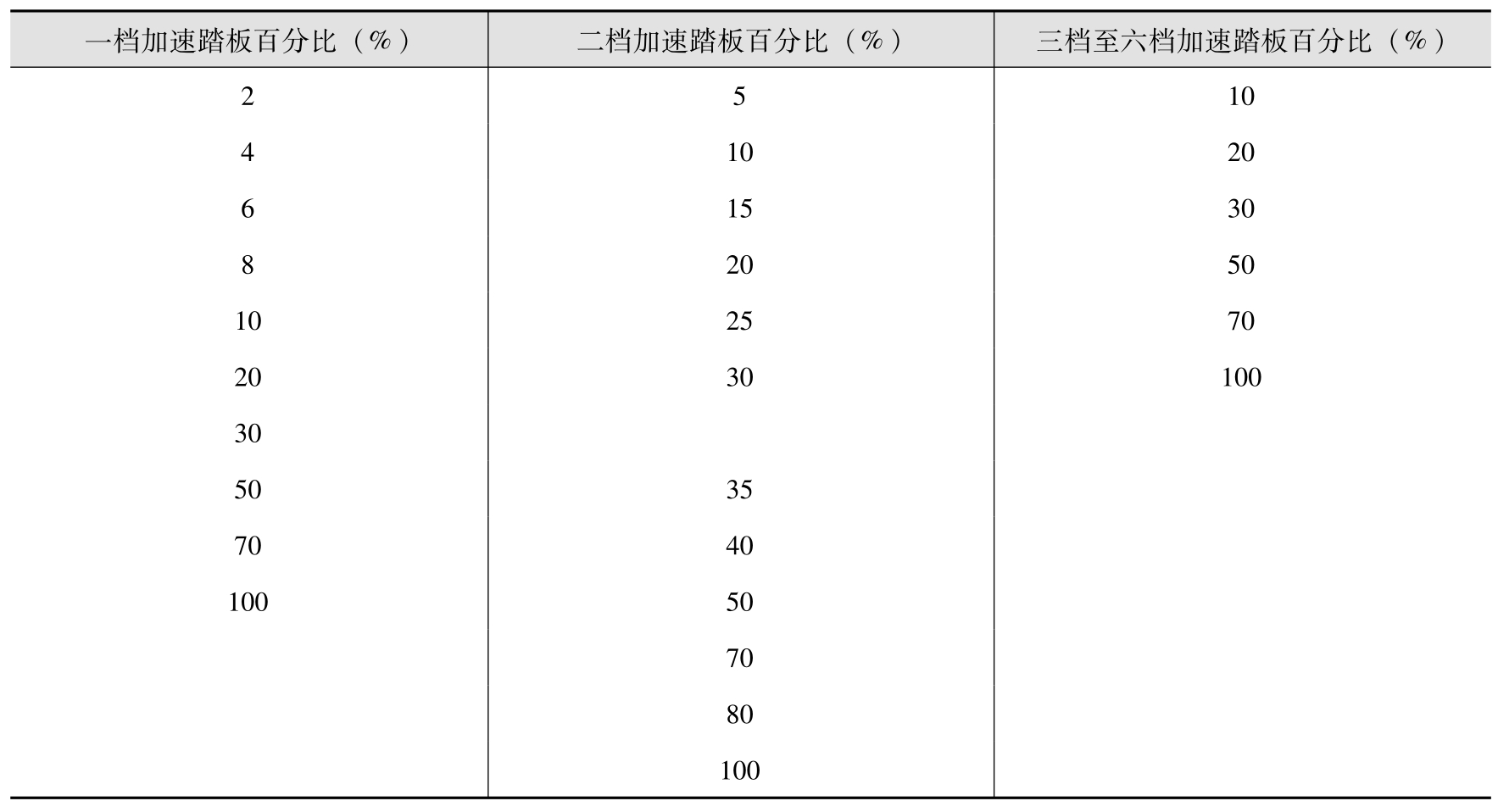

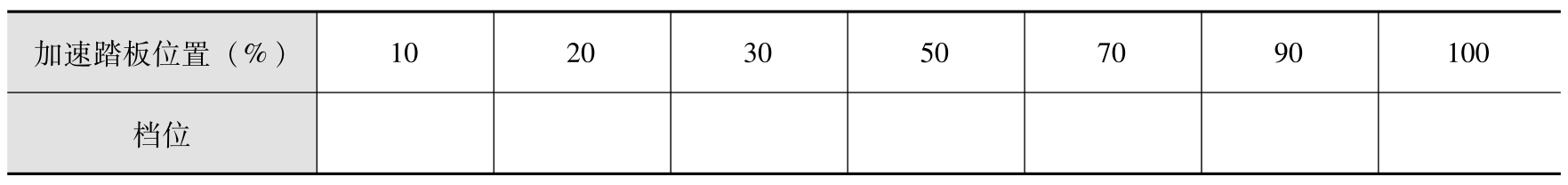

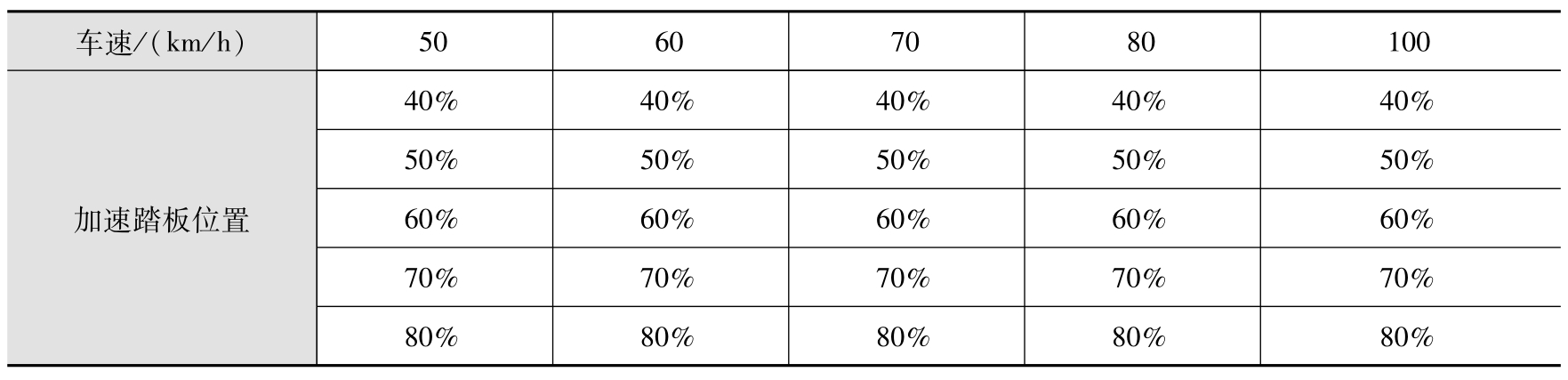

5)根据表2-10所列的加速踏板位置,重复试验。

表2-10 自动档车型起步加速响应和行驶加速度响应测试

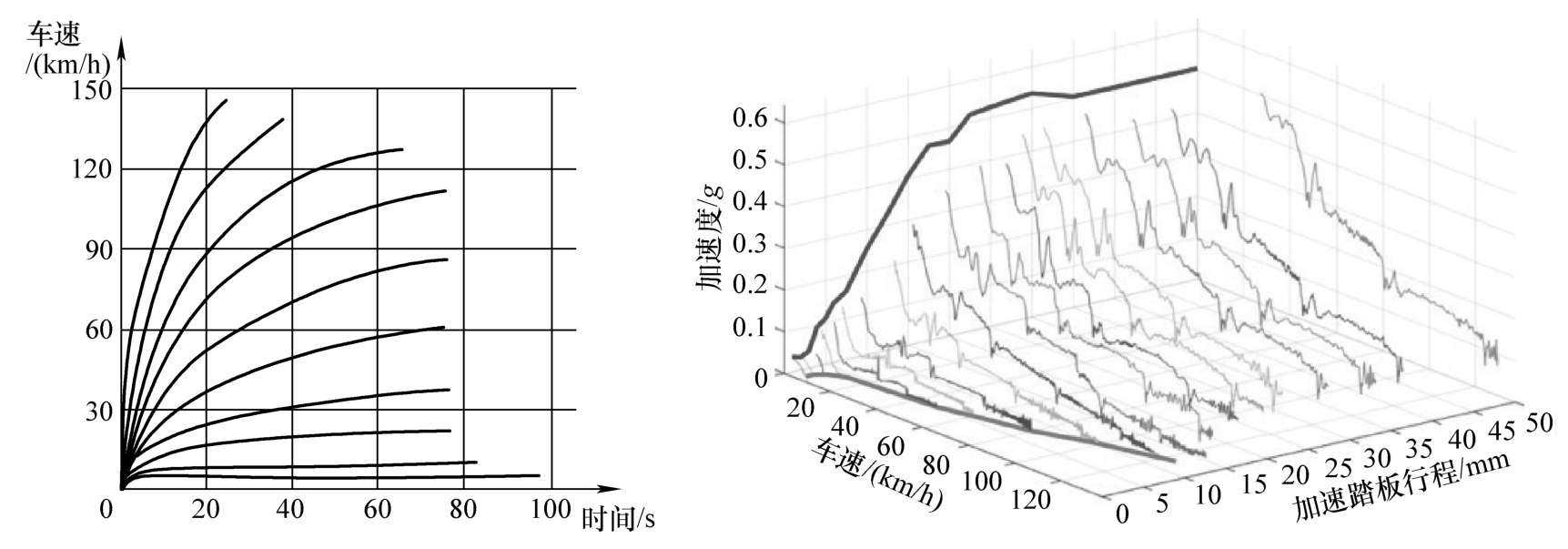

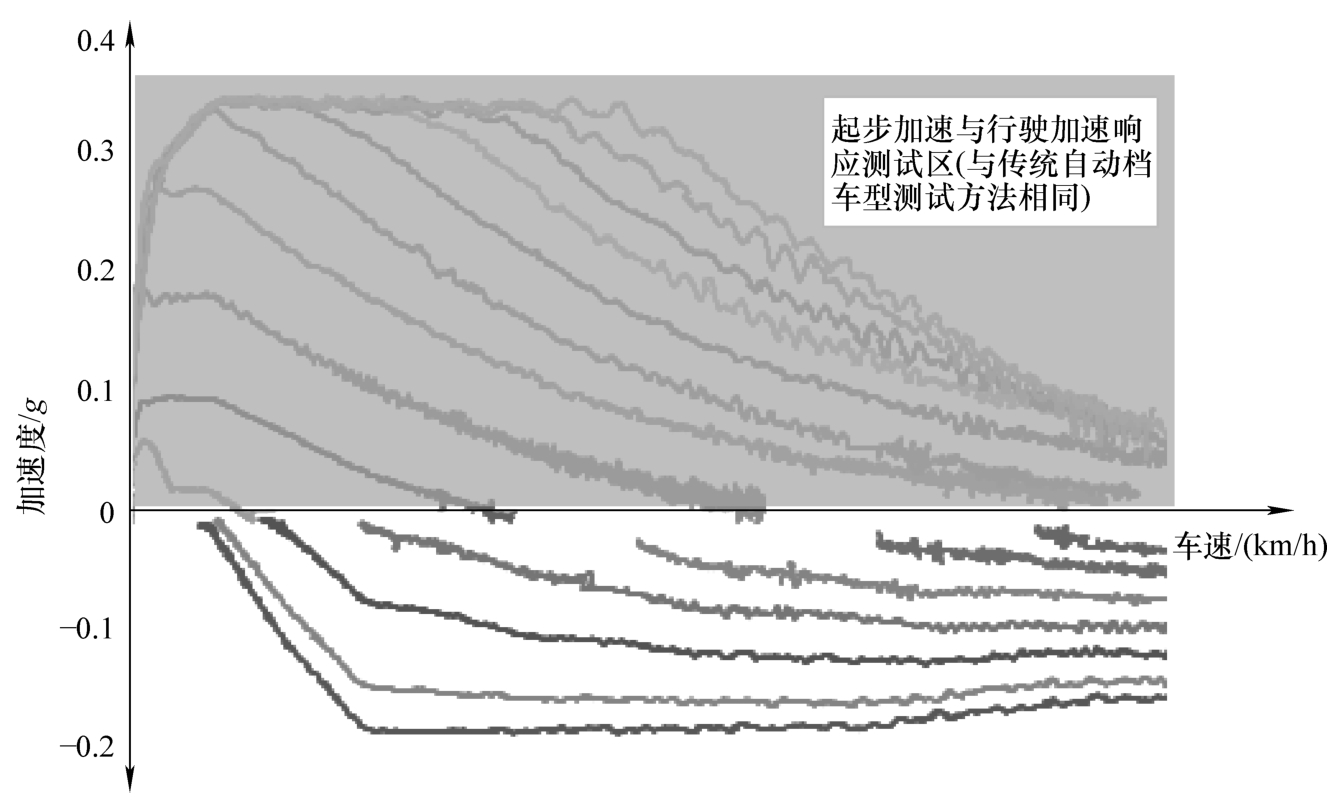

自动档车型起步加速响应和行驶加速度响应测试结果如图2-45所示。

图2-45 自动档车型起步加速响应和行驶加速度响应测试结果

起步加速响应参考图和加速度响应增益参考图分别如图2-46和图2-47所示。

(9)手动档车型行驶加速度响应测试

1)将加速踏板传感器安装在加速踏板上,按需校准。

2)一档试验。

图2-46 起步加速响应参考图

图2-47 加速度响应增益参考图

① 发动机怠速运行,断开离合器。

② 换档至一档。

③ 不踩加速踏板,保持发动机怠速运行,缓慢接合离合器。

④ 当车速稳定后,在0.1s内踩加速踏板至表2-11所列预设行程,直至到达红线转速,结束试验。

⑤ 选择表2-11所列数据,重复步骤①~④。

3)二档到第六档试验。

① 发动机怠速运行,断开离合器。

② 换档至一档。

③ 不踩加速踏板,保持发动机怠速运行,缓慢接合离合器。

④ 当车速稳定后,断开离合器。

⑤ 换档至下一档。

⑥ 不踩加速踏板,保持发动机怠速运行,缓慢接合离合器。

⑦ 当车速稳定后,在0.1s内踩加速踏板至表2-11所列预设行程,直至到达红线转速或者车速达到140km/h,结束试验。

⑧ 在30s后或是一个特定的时间后,在反方向上重复试验。

⑨ 根据表2-11所列数据,重复步骤①~⑧。

表2-11 手动档车型行驶加速度响应测试

手动档车型行驶加速度响应测试结果如图2-48所示。

图2-48 手动档车型行驶加速度响应测试结果

(10)单踏板能量回收减速度测试(动力蓄电池处于中等SOC状态)

1)将加速踏板传感器安装在加速踏板上,按需校准。

2)将变速杆置于D位,脚踩在制动踏板上,车辆静止。

3)松开制动踏板,快速将加速踏板踩到预设的位置,时间需要少于0.1s。

4)从静止状态踩下加速踏板至100%行程,加速到车辆的最高车速/140km/h(车速允许偏差±1km/h),并调整加速踏板行程;在该车速下保持匀速行驶0.5km以上,记录当前的加速踏板行程。

5)从静止状态踩下加速踏板至100%行程,加速到车辆的最高车速/140km/h(车速允许偏差±1km/h),驾驶人松开加速踏板(加速踏板行程为0%),车辆开始滑行,使用车辆上的数据采集设备进行数据记录,直至车辆完全停住为止(或creeping车速)。在滑行过程中,驾驶人不得转动转向盘,车辆档位保持在D档。

6)从静止状态踩下加速踏板至100%行程,加速到车辆最高车速/140km/h(车速允许偏差±1km/h),加速踏板行程迅速稳定到5%位置处;保持该加速踏板行程行驶至车速不再下降,稳定行驶至少0.5km(车速允许偏差±1km/h),记录该试验过程的数据,车辆档位保持在D档。

7)重复步骤6),以加速踏板行程的5%为间隔距离进行试验,直至加速踏板行程达到ACC,见表2-12。

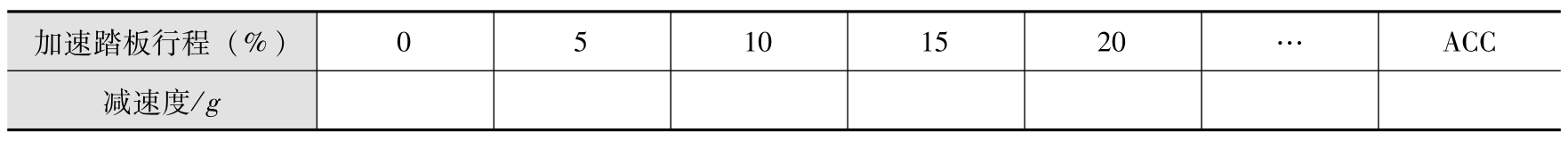

表2-12 单踏板能量回收减速度测试

单踏板能量回收减速度测试结果如图2-49所示。

图2-49 单踏板能量回收减速度测试结果

2.局部瞬态响应测试

局部瞬态响应测试,重点在于测试由各零部件或系统组成的车辆是否迅速响应驾驶人意图、响应过程中是否对驾驶人和乘员造成不适感,主要与驾驶过程中的急动度有关,局部瞬态响应发生在各种工况中。下面主要介绍局部瞬态响应的典型工况,包括换档和Tip in/Tip out工况,试验通过AVL-DRIVE进行测试。

AVL-DRIVE驾驶性评价系统包括测试设备和专家系统(同类车型数据库)。测试设备包括布置在底盘上用于测量车辆运动状态的三向加速度传感器,布置在座椅导轨上、转向管柱上、变速杆上用于测量振动的振动传感器,加速踏板行程传感器和电器负载传感器等。软件系统利用遗传算法对不同子模式的评价指标进行计算,记录瞬态数据,并与数据库中同级别车型进行比较,给出合理评分。

(1)试验设备

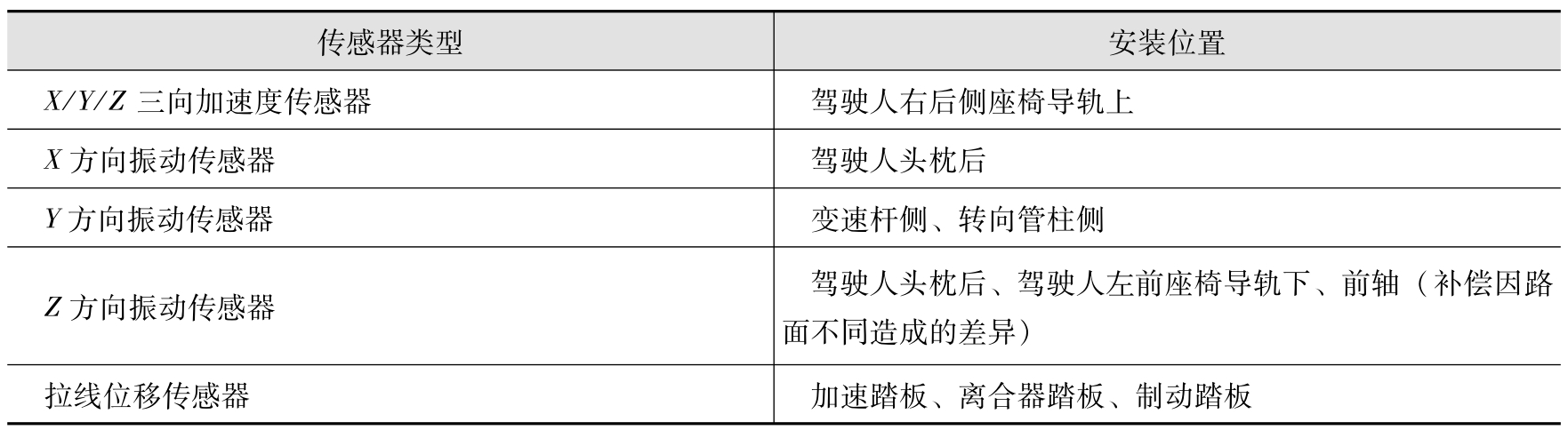

1)AVL-DRIVE成套设备,包括集成采集器、传感器等(表2-13)。

表2-13 传感器类型和建议安装位置

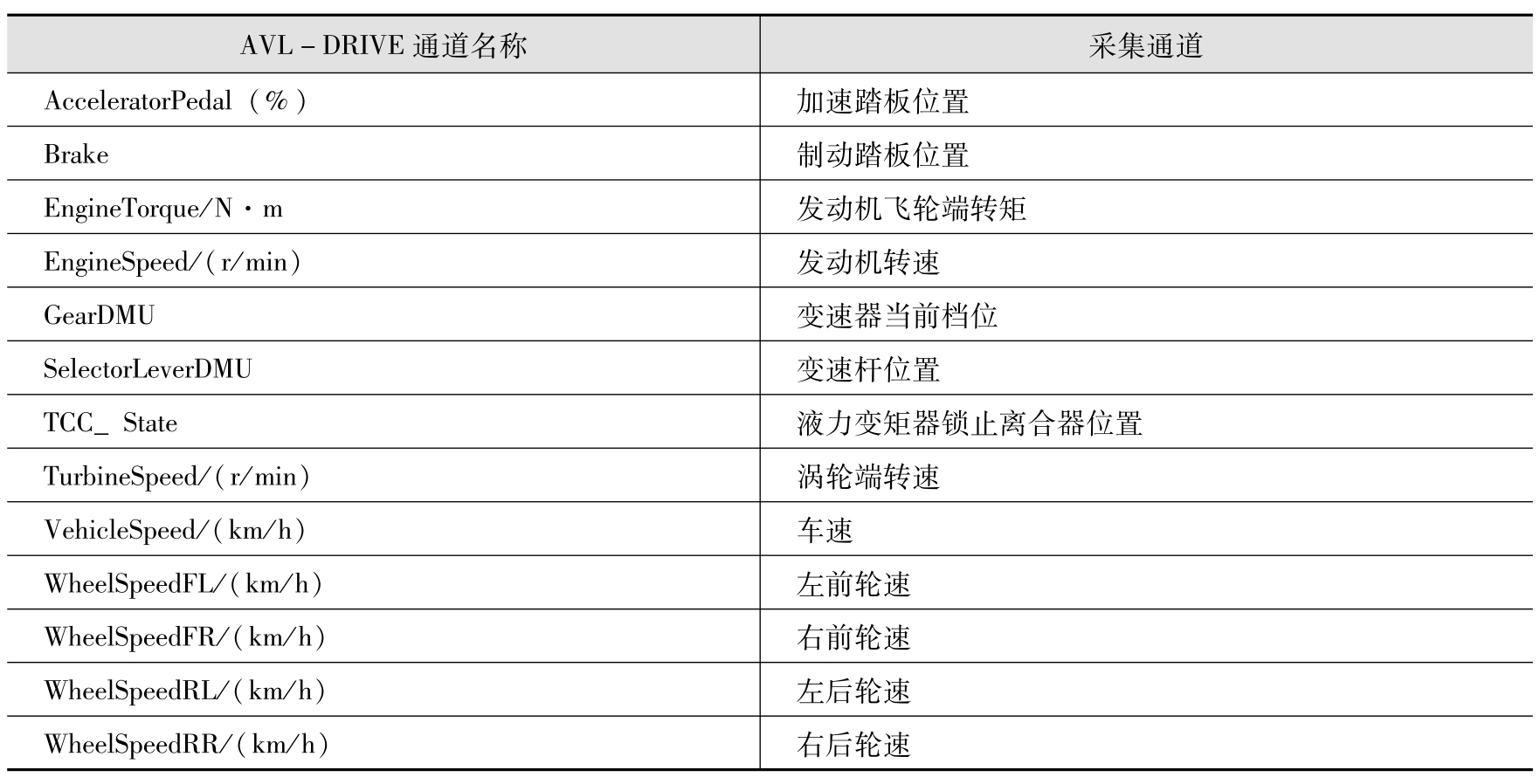

2)整车CAN总线网络DBC解析文件,见自动档(AT)车型信号参考清单(表2-14)。

表2-14 信号通道名称

3)车辆称重,称重设备必须具备±2kg的准确度。

(2)试验准备

1)检验车辆的完整性,符合出厂设置,各项系统功能正常。

2)车辆试验质量。车辆试验质量可以是半载质量。

3)试验时,空调需要被关闭,压缩机停止工作。

4)道路试验时,车窗必须关闭。

5)试验时,所有高电流附件(如座椅加热器和电子除雾器)必须被关闭。

6)安装传感器等测试设备。

7)设置传感器采集通道,配置CAN总线网络DBC解析文件。

8)完成传感器标定和自学习。

(3)环境条件

1)所有试验都必须在环境温度为0~30℃的条件下进行。

2)道路试验要求平均风速不大于3m/s,阵风不大于5km/h。

3)道路试验不能在有雾的情况下进行。

4)环境温度、气压计气压和相对湿度需要记录。

(4)试验道路表面要求

1)道路必须干燥、干净、平顺,且没有起伏,道路路面为混凝土或沥青路面。

2)道路路面坡度不能超过0.5%。

3)道路必须是直路,偏差在1°以内。

4)道路长度必须足够完成所有试验。

(5)自动档(AT)车型换档测试

1)定加速踏板位置加速升档。

① 将变速杆置于D位,脚踩在制动踏板上,车辆静止。

② 松开制动踏板,快速将加速踏板踩到预设的位置。

③ 车辆从静止状态加速,保持加速踏板位置不变,直到变速器升至最高档或车速无法上升或车速达到140km/h为止。

根据表2-15所列的加速踏板位置,重复试验。

表2-15 定加速踏板位置加速升档测试

2)急松加速踏板升档。

① 将变速杆置于D位,固定加速踏板位置(可固定为95%)加速。

② 保持加速踏板位置加速,车辆达到表2-16所列车速后,快速松开加速踏板。

③ 车辆从加速状态转为滑行状态,变速器升档,直到变速器升至最高档或档位开始下降时为止。

根据表2-16所列的车速,重复试验。

表2-16 急松加速踏板升档测试

3)滑行降档。

① 将变速杆置于D位,加速升档。

② 当车辆达到最高档后,保持车速5s,松开加速踏板。

③ 车辆从加速状态转为滑行状态,车速开始下降,变速器开始降档,直到变速器下降到一档,或者车速稳定、不再降低为止。

4)减速降档。

① 将变速杆置于D位,加速升档。

② 当车辆达到最高档后,保持车速5s,松开加速踏板,同时踩下制动踏板。

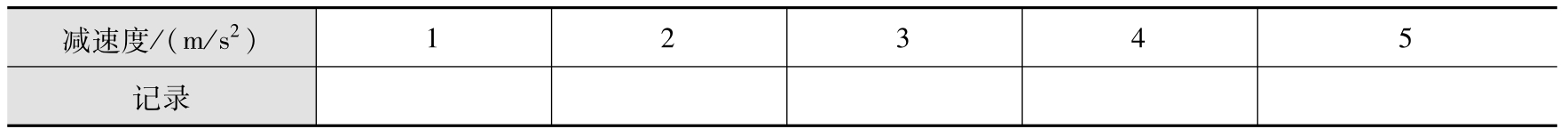

③ 车辆从加速状态转为制动状态,车辆以表2-17所列减速度减速,车速开始下降,变速器开始降档,直到变速器下降到一档,或者车辆停止为止。

根据表2-17所列的减速度,重复试验。

表2-17 减速降档测试

5)Kick down加速(WOT)降档。

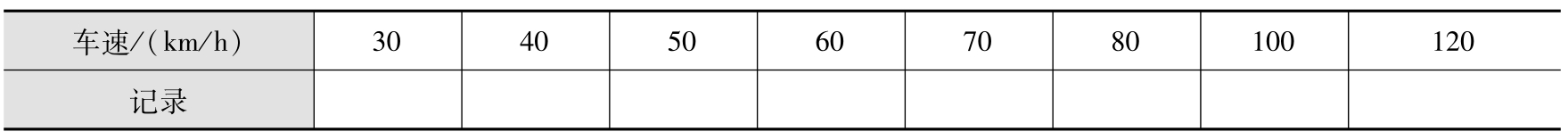

① 将变速杆置于D位,加速到表2-18所列车速。

② 保持当前车速5s,快速将加速踏板完全踩下加速。

③ 车辆从匀速状态转为强加速状态,变速器降档,持续加速,直到变速器开始升档或者车速达到140km/h为止。

根据表2-18所列的车速,重复试验。

表2-18 Kick down加速(WOT)降档测试

6)部分加速(POT)降档。

① 将变速杆置于D位,加速到表2-19所列车速。

② 保持当前车速5s,以约20%/s的速度连续踩下加速踏板,直到第一次降档。

③ 降档后,保持加速踏板位置2s。

根据表2-19所列的车速,重复试验。

表2-19 部分加速(POT)降档测试

7)Tip in加速降档。

① 将变速杆置于D位,加速到表2-20所列车速。

② 保持当前车速5s,按表2-20所列加速踏板位置,快速踩下加速踏板。

③ 降档后,保持加速踏板位置2s。

根据表2-20所列的车速,重复试验。

表2-20 Tip in加速降档测试

8)手动模式(M模式)升降档测试,参考手动档(MT)车型换档测试方法。

(6)手动档(MT)车型换档测试 手动档(MT)车型在进行换档测试之前,需要首先确认发动机怠速转速、各档位的最低稳定转速和最高转速,以确定测试的范围。

1)升档。

① 将变速杆置于一档,车速处于最低稳定车速。

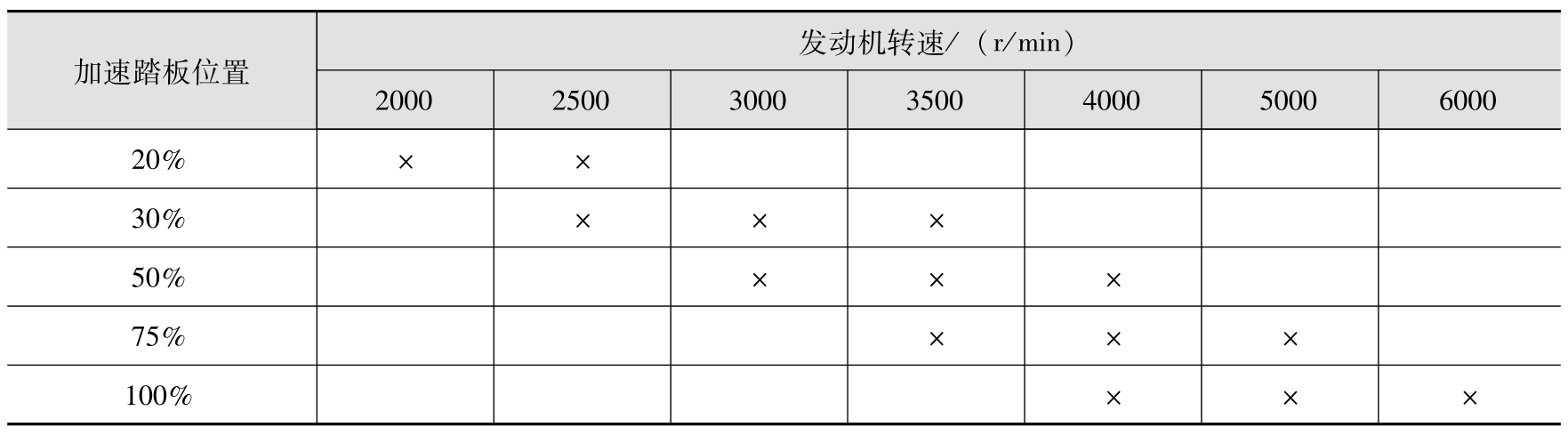

② 以表2-21所列固定加速踏板位置加速,加速至发动机转速达到表2-21所列转速,进行升档操作,依次进行一档升至二档、二档升至三档等,至最高档位。

③ 按照表2-21所列数据,依次重复步骤①和步骤②,进行升档操作。

④ 由于发动机最高转速不同,尤其是柴油机与汽油机差距较大,柴油机可根据最高转速,选择最高4000r/min升档。

表2-21 手动升档测试

注:×表示选取测试。

2)降档。

① 将变速杆置于一档,车速处于最低稳定车速。

② 加速至最高档,达到表2-22所列对应的转速,松开加速踏板滑行降档。

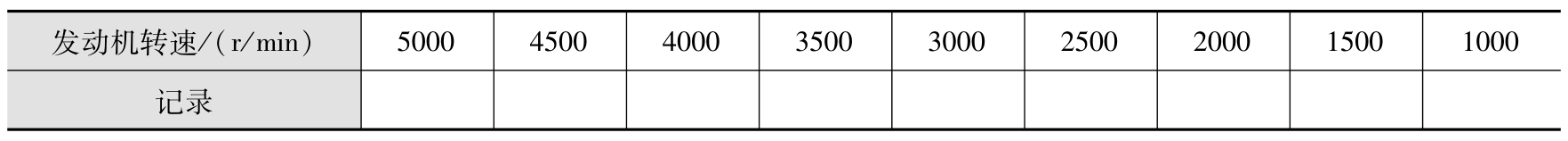

③ 按照表2-22所列转速,依次重复步骤①和步骤②,进行降档操作。

④ 由于发动机最高转速不同,尤其是柴油机与汽油机差距较大,柴油机可根据最高转速,选择最高3500r/min降档。

表2-22 手动降档测试

(7)Tip in/Tip out工况测试 车辆在进行Tip in/Tip out工况测试之前,需要首先确认发动机怠速转速、各档位的最低稳定转速(自动档车型需要处于手动模式,且液力变矩器必须处于锁止状态)和最高转速,以确定测试的范围。

1)车辆起步后,将变速杆置于二档,自动档(AT)车型需要在手动模式(M模式),且液力变矩器必须处于锁止状态,车速处于最低稳定车速。

2)加速至发动机转速略超过表2-23所列对应目标转速,松开加速踏板滑行至少3s。

3)发动机转速达到对应目标转速时,按照表2-23所列数据,进行Tip in操作。

4)保持该加速踏板位置至少3s,或者发动机转速继续上升至1000r/min为止,进行Tip out操作。

5)按照表2-23所列数据,重复步骤1)~4)。

降档位依次换至三档、四档、五档,重复步骤1)~5)。

避免Tip in和Tip out快速交替操作。高档位测试过程中,车速最高不超过140km/h。

表2-23 Tip in工况测试