城市化和百货商店的出现

在19世纪,人口逐渐集中到城市,欧洲和北美的城市化不断推进,1800年,居住在5 000人口以上城市的人口比例仅为10.7%,到1900年就上升至31.3%了。在1910年,人口超过50 000的城市数量是19世纪的1.4倍 1 。一百多年来,巴黎的人口增加了4倍,伦敦的人口增加了6倍,纽约的人口增加了43倍。

“有闲人士”作为城市化的一种表象,出现在19世纪欧洲的一些大型城市,如巴黎、维也纳和伦敦等地,最初是指一些具有艺术品位的典型人群,如作家、记者或画家。平日里,在咖啡馆的露台上、在店铺林立的大街小巷上,随时都有不少“有闲人士”的身影,他们无所事事、终日闲逛着。闲逛是资产阶级的体现,在城市生活中,去人群里凑热闹成为一种休闲活动。资产阶级们的这一爱好促进了商业发展,与此同时,大城市正变得越来越商业化,消费主义越来越盛行。从19世纪开始,市民的生活里增添了很多休闲去处:饮品店、动物园、剧院、音乐厅、马戏团、美术馆、餐厅、体育竞赛、世博会……商业为人们带来了无数乐趣,各类大规模的休闲产业简直把城市变成了游乐园。在英国,很多表演场所和商业场所还开始流行做“秀”(show)。“秀”的本义是“展示”,当时城里的很多新事物都和这个词有关,比如戏剧秀(theatrical show)、儿童秀(baby show)、歌舞女郎(show girl),还有专门的表演场所(showplace)、陈列室(showroom)等,这些活动和场所都是为了展示。这意味着,随着城市的发展,公共视觉体验被商品化,参观带给人们乐趣,甚至成为娱乐活动的一种。人们乐于去各种新奇刺激的地方,甚至太平间都可以收费参观,连屠宰场和下水道里都有络绎不绝的游客。1895年夏天,美国掀起了去伦敦感受异国情调的空前浪潮,美国游客们在伦敦展现了旺盛的好奇心:“游客就像是来逛商店一样,找寻着新体验,感受着古老的欧洲风情,并购买特色产品。” 2 而在伦敦人眼中,蜂拥而至的游客也是新奇的,游客本身也成了现代都市景观的一部分。

此外,城市中还有一类商业活动被称为“综合展会” 3 ,例如世博会。在这种展会上,一系列商品被精心考究地展示出来,吸引着购物者们的目光。这些大型展会为人们带来了沉浸式的体验,城市居民们在一览无余的环境里,熟悉了商品及商品美学。大众消费文化的基础便建立在城市、人群和商品共同组成的这一幅景象之上。城市居民“养成了资本视角” 4 。同时,展览空间也改变了人们对商品的凝视、渴望及购买。在古代,展览空间多是贵族的私人珍品收藏室之类的地方,一般人无法进入。而新兴的展览空间是公共和开放的,它们引来越来越多的观众,也为后续商品在公共领域的发展铺平了道路。

很快,商品变得无处不在,覆盖了城市的每个角落。拜商业公司所赐,城市里到处贴着海报,处处都是视觉爆炸。城市居民们每天路过无数广告牌,随处可见各类海报,各种传单、涂鸦和电子标牌充斥四周,人们吸收着品牌和商店的信息。商家们在店铺临街过道的橱窗里摆满了商品。许多商店组成了一条条玻璃隧道,穿过一栋栋建筑物。

当商业空间和商业符号在城市中扩散的时候,专门用于消费的大型场所“百货商店”出现了。这种大型功能性建筑物是专门为商品售卖所设计的,有多个楼层,摆满丰富多样的货品,可以同时完成大量交易活动。百货商店既是城市化的产物,也是城市化的表征,更是城市化的放大镜。它打破了传统的销售模式,让资产阶级的有闲人士们离商品更近,从而成为消费者。

19世纪下半叶的百货商店和旧有商业文化下的商店大不相同。在美国和西欧,以前的商店多为小店,商店通常小而精。其目的在于让这些小商贩共享市场,而不是相互竞争。每个小店都贩卖自己的特色商品,卖货的理念不在于广泛而在于精专。在商店里,购物的顾客基本无法直接接触到商品,因为它们都被放在抽屉里或柜台后面的架子上,不能随意拿起,甚至有时看都不能看。由于当时还没有像现在这样的广告,商店揽客的方式有限,销量自然平平,于是商店只能通过抬高定价来保证利润、维持生存。而且,商店里的商品也很少更新,有些东西进货后甚至要过上几年才卖得出去。在这种商店里,讨价还价是很常见的,砍价成了一种抗衡关系的体现,店主以进货价为底线,努力获得最大利润,而顾客在不知道货源和商品真实价值的情况下努力压价格,“人们谈价的言谈举止就像集市上狡猾的卖马贩子” 5 。在这些商店中,顾客“为了砍几美分的牛肉价格都得谈上几个小时”,这种“大费口舌的激烈砍价方式,既劳神又费力” 6 。在开放式的价格体系里,价格谈判自然是购物的必要操作,顾客也从而深入地参与到市场里。后来,当“逛街”这个概念出现的时候,许多商店强烈反对,拒绝那些不以购物为目的的人在商店里闲逛。

与这些商店不同,百货商店建立在商品多样性的基础上,并靠着低价格和高库存周转的商业模式来经营。百货商店的理念是用低价格和低利润率刺激购买、提高销售量,从而积累更多的资本。因此,商品必须快速流动,越快被卖掉越好。按照存货周转的原则,商品需要快速转化成资本,然后资本会用于对商品的再投资。为了加快商品流通的速度,就算是再不好卖的商品,商家也得把它们尽快卖出去,不能像以前的商店那样等着顾客几年后买走这些布满灰尘的旧货。因为资本积累的原理就像炒股一样,只有把前景不好的商品迅速脱手,才能有资本引进更受欢迎的商品。但是,要想达到这种效果,必须每天都有大量购物者光顾,以保证销售量,维持百货商店的发展。于是,为了招揽客人,百货商店推行多样化的商品,而且邀请大众随意自由地出入,这让它成为名副其实的“消费圣地”。

百货商店的英文是“department stores”,意思是“分为许多部门的商店”,这个说法点出了百货商店极具创新意义的多样化进货体系和商品陈列方式。在百货商店中,不同部门就像不同小商店一样,负责不同类型的商品,各有团队运作。同时,所有部门(department)都隶属于一个百货公司,这就可以将非常多样化的商品集中在一处。百货商店的运作模式和以前那些小而精的店铺相对,它庞大得一眼望不到底,向所有人敞开大门,邀请人们沉浸其中,在迷宫般的商品世界尽情探索。当闲逛的人走进百货商店时,并不需要抱着要买特定商品的念头,而是可以随便逛逛,东摸摸、西看看,就像散步一样。巨大的百货商店本身就像一座城市,等待被探索。

多样化的货物、推陈出新的速度、巨大的货架、不强制购买、无须讲价、自由出入……百货公司种种新奇的设定重塑了顾客和商品之间的关系,它脱离了固有的规范,为顾客解除了不得不买的压力和讲价的烦恼 7 。顾客可以心安理得地做一个旁观者,从而能更轻松地对待商品。商品不再是买卖双方之间抗衡的砝码,而是供人欣赏的对象。这里没有催着别人买东西的售货员,只有温柔引导的工作人员,百货商店不再树立顾客和商品之间的隔阂,而是让商品自主化。在这里,顾客甚至可以把不满意的商品退掉,虽然这增加了经营成本,但在自由退换的条件下,消费者也更容易冲动购物。就这样,百货商店激发并释放了人们对商品的欲望,人们自由地走进商品的殿堂,久久地端详和摆弄各种商品。“您想盯着价值百万的商品看上多久,都没有人会打扰您。” 8 于是,在百货商店漫游成为人们的休闲娱乐活动。随后,百货公司又在陈列方式上增添了一些表演性,让人们的购物体验更加身临其境,也刺激了更多的购物欲望。

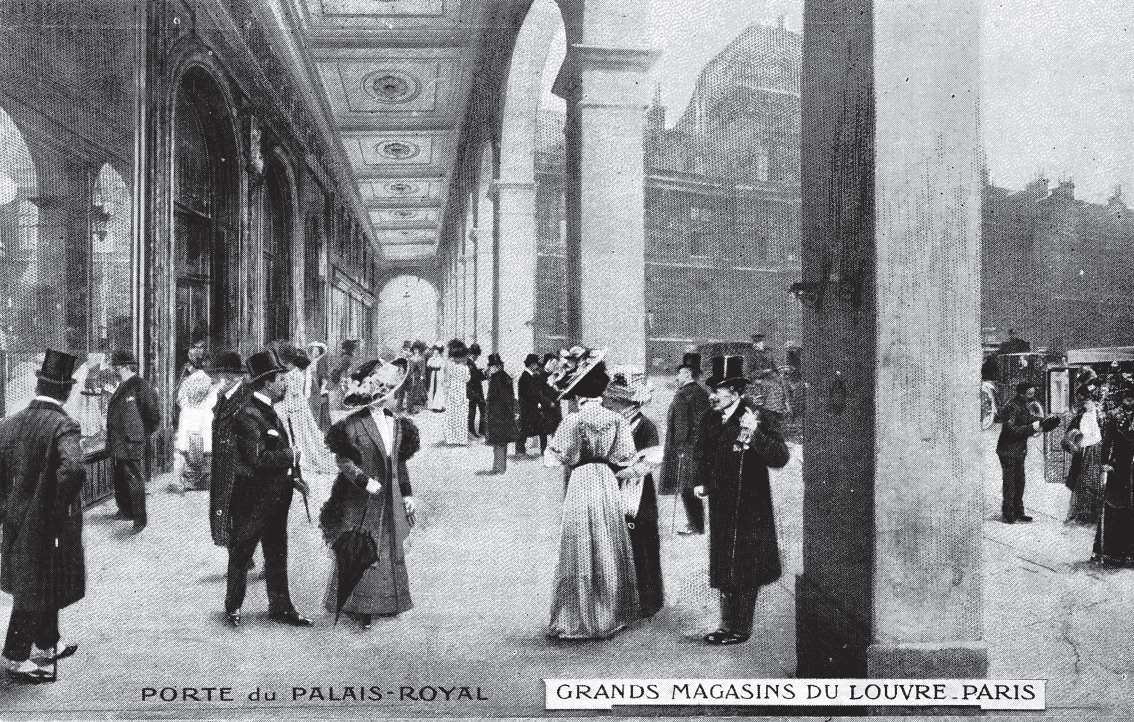

图2 巴黎卢浮宫百货商店