商店陈设的技巧

19世纪末,许多市民跟随着广告的指引蜂拥而至,在百货商店这个“消费圣地”流连忘返。即使是那些不看广告也不想购物的人群,也没能逃脱商业王国的吸引。人们即使只是散散步,也不可避免地要经过商店的橱窗,而橱窗里的陈设如有魔力一般吸引着他们的注意力。就这样,“上钩”的人们跨过了商店的门槛,进入了早已为他们准备好的商品乐园。当时,一家百货商店老板曾这样比喻:“陈设布局要让进入商店的顾客有麦加朝圣的感觉。”

9

在商店的陈列中,商品自然是占最高比例的部分。爱弥尔·左拉(Émile Zola)

在他的小说《妇女乐园》(

Au Bonheur des dames

)中这样介绍“革新派的陈列家”慕雷的杰作:“他喜欢把东西弄得零乱,仿佛是偶然从拥挤不下的架子上掉下来的,他要它们闪耀出最炽烈的色彩,互相辉映。叫顾客出了店门,眼睛必须酸痛。”

在他的小说《妇女乐园》(

Au Bonheur des dames

)中这样介绍“革新派的陈列家”慕雷的杰作:“他喜欢把东西弄得零乱,仿佛是偶然从拥挤不下的架子上掉下来的,他要它们闪耀出最炽烈的色彩,互相辉映。叫顾客出了店门,眼睛必须酸痛。”

10

10

于是,在百货商店里,人们可以同时看到最常见的日用品和最稀奇的外来货物。无论是衣服、肥皂,还是华丽的织物、咖啡、热带花卉甚至鸟儿,都可能陈列在一起。商店的建筑风格华丽至极,到处是立柱、雕像、烛台、圆顶、大理石、阳台和贵重的木家具,再配备上高端的天鹅绒装饰的电梯、通风和照明设备,带给人一种豪华的感觉,使顾客目眩神迷,尽管这种奢华可能是虚假的。在物以稀为贵的环境下,百货商店却用如此繁多的商品来彰显富足。陈设看似杂乱,但也有其秩序。那些不按规律摆放的商品是故意那样陈设的,为的是吸引眼球、吊起人们的胃口。“天差地别的商品放在一起,却达到了相辅相成的功效,让顾客买了一件的同时又看上了另一件。” 11

除此之外,百货商店里的商品陈列位置还常常改变,可能一件东西今天在这个货架上、明天又在那个货架上。一些百货商店会把最受欢迎的产品放在比较难找的地方,以吸引顾客探索。每过一段时间,货架就会重新布置一遍,造成一种刻意为之的混乱,让顾客多花费一些时间来搜寻商品,这样他们一不小心就会有新的发现。顾客逛的时间多了,也就有可能买得更多。人们久久地沉浸在这场“寻宝”活动里,就像法国哲学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)笔下所写的那样,人们心中激起了“美妙的垂涎” 12 ,无穷无尽地购物,即使买下了想要的东西,也只是暂时平息了欲望之火,很快另一件宝贝又会出现在眼前。回家以后人们还是无法抑制再次回到商店的欲望。

在这种环境下,商品成为人们幻想、赞叹和渴望的对象,那些看起来很抢手的东西,给人一种明天就会售空或下架的感觉,人们迅速沉迷于此,欲罢不能,不惜斥巨款,以满足无法控制的购买欲。而矛盾的是,商品既带给人稀缺感,又带给人富足感。商品总在推陈出新,似乎取之不尽。实际上并没有那么多新商品,店家只是通过不断打乱货架陈设,表现出常有更新的样子,以这种富有动态的表象,使消费的节奏更快一些。百货商店实际上解除了消费者和商品之间商人的实际上的中介角色。在这里,商品再无须中间人,它们自己就能把自己卖出去。

此外,建筑和装修技术也有助于加强消费者与商品的联结。对百货商店来说,要吸引更多的消费者,最重要的是空间要大,要营造更舒适的购物环境。铁、钢、混凝土方便了大型建筑物的建造,大面积的玻璃板设计让建筑物外观更显华丽气派。同时,玻璃材料对商品陈设来说也尤为有用,它可以让人们看到栩栩如生的商品,又可将商品保护在受控范围内。商家还会在店里设置巨大的镜子,给人以商品繁多、空间极大的感觉。

图3 巴黎春天百货商店的中央楼梯

百货商店这一座虚幻而繁华的宫殿,为了让顾客沉浸在对奇迹的惊叹中,把商品背后的烦琐生产过程掩盖了起来。在这出华丽戏剧的背后,有许多顾客从未见过的“隐形员工”,比如会计和仓库员工,他们会在消费者看不到的楼层里办公。这种设置也是为了满足拜物心理,把商品和其产地、生产者、工艺技术、所需劳动时间分离开,让商品成为一种神奇而独立存在的宝贝。于是,在百货商店这个拜物主义极盛的地方,商品和劳动被割离开来,造成了消费者的幻觉。豪华的大理石、地毯、家具都是背后的布景,衬托着商品的精美,让顾客沉浸在贵族般的氛围中。在这种氛围下,一些并没有使用价值或交换价值的商品也被赋予了极大的符号价值,仿佛购买它们就是获得了奢华,逃离了平庸。百货商店用感性的方式赋予了商品神秘感和力量,如果没有这种氛围的营造,这一切就不复存在。商品就这样被乔装成奢华的代言物,拨动了顾客的心弦,也拔高了其交换价值。

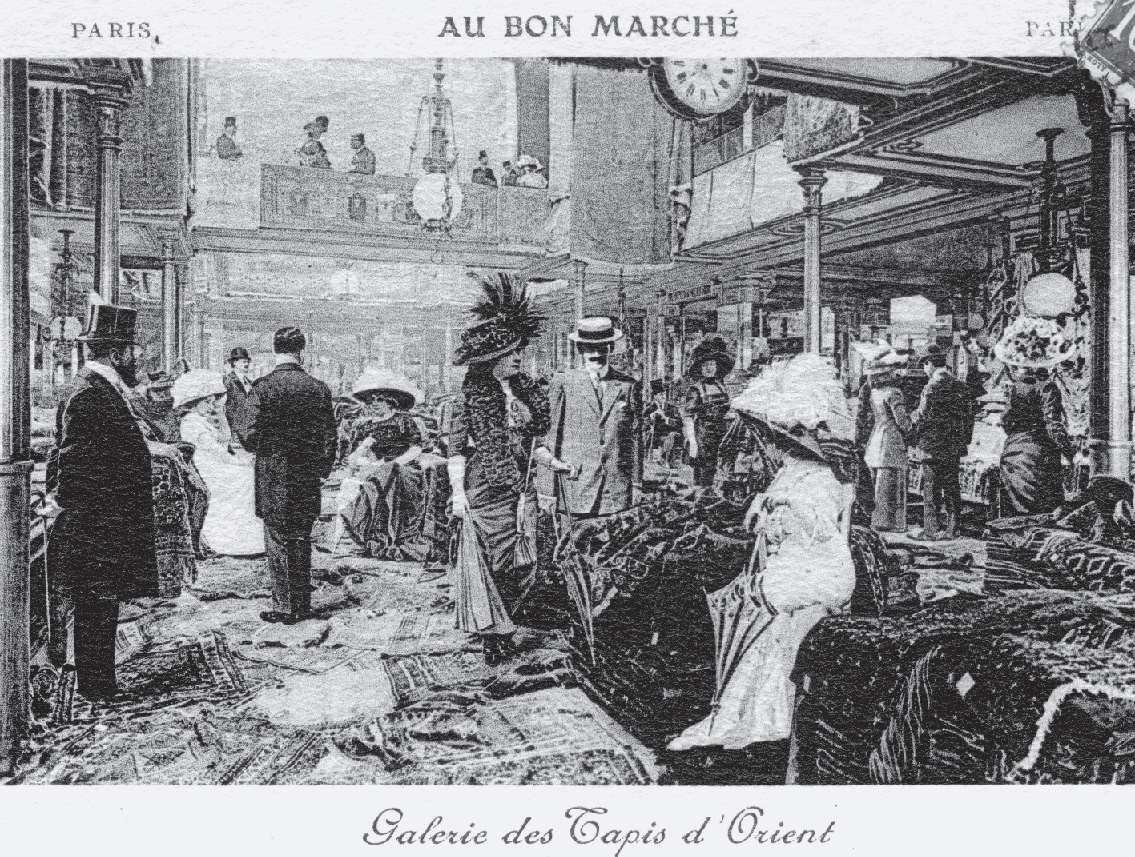

百货商店还会为商品构建仿真的陈设环境,得以让商品美学一展其风采。在经历一番“感性的冒险” 13 后,一些原本平凡琐碎的东西在顾客眼中也变得独特了。很多国家的百货商店都会定期重装内饰,变换不同的装饰风格,旨在让装潢具有异国情调。有时人们会踏入一个日本花园,有时又像是进入了埃及神庙或摩洛哥后宫,抑或像是在拜占庭的集市上闲逛。美国的百货商店可能前一阵还是法式街区的布置,转眼又改成了中东花园的风格。但总的来说,布景都是以梦幻般的异国风情为主旨。不少内饰的主题都带有东方韵味,只为使其显得更加性感撩人。在这“异国情调”的氛围中,百货商店成为一种超级写实主义的存在,在这里人们仿佛置身于遥远的异国他乡,尽管是人造的,也足以带给人刺激和兴奋的体验。借让·鲍德里亚的话来说,这是一种“亦假亦真”。在这样的仿真场景里,商品的魅力也会得到提升。

看到百货公司在场景搭建上大获成功,一些小店铺也懂得了搭建消费场景的重要性。例如,巴黎的古董商学会了刻意打造复古的商店风格,让资产阶级消费者在“杂乱而浪漫的旧货堆”中感受旧时收藏家淘货的体验。这些古董商店有着“故意搭建的杂乱场景”“刻意做旧的门面”和“有意为之的幽暗橱窗” 14 。当百货商店模仿异国风情的时候,古董商店则在模仿旧时情怀,他们搭建这些虚构幻影的目的都是要引发顾客的想象,要让顾客深深陷入这场梦境。

还有某些陈设是为资产阶级所熟悉的社会场景的仿真。在18世纪的豪华精品店中就有这样的陈列方式,19世纪的百货公司中也一样。英语中称作“showroom”的,就是这种“模拟沙龙”式的陈列室。这样的陈列室不像仓库中那样按类别摆满商品,而是做得就像资产阶级人家客厅里的场景似的。这些陈列室有时会被用作社交场所,或是用于举办展览、售卖商品。顾客可以在这里闲逛,把玩商品,开展交流。这些仿真的贵族房间墙上挂着精美的画框,地上铺着地毯和块毯,里面还摆着优雅的软垫扶手椅。仿真场景中的物品更容易在人们心里产生投射,并让人产生拥有这些物品的想法。在这种环境下,顾客更容易做出购买计划。另外,这还使得百货商店可以做到既面向全部公众开放,又给人一种足够独特、不随大流的感觉。

图4 巴黎乐蓬马歇百货商店(Le Bon Marché)的读书沙龙

无论是对异国情调、对旧时情怀还是对上流社会的模仿,这些空间和场景都不是静置不动的,百货商店会定期举办各类活动,给场景赋予活力。百货公司大亨罗德曼·沃纳梅克(Rodman Wanamaker)就在他的百货商店中举办过“巴黎派对”,活动排场之大,吸引了当地所有的资产阶级。他还举办过时装秀,向费城和纽约的精英们展示巴黎最新的时装。欧美的其他百货公司也经常举办各种活动,比如戏剧、音乐会、列队演出、哑剧以及后来才有的电影放映。这些洋溢着热闹气氛的活动增加了百货商店的吸引力,在市民的生活中留下了印记。

图5 巴黎乐蓬马歇百货商店的东方地毯展馆