1.1 成长期公司可以加速个人发展

大部分硅谷的工程师做到高级或资深工程师,职业生涯就到了平台期,很难再往上突破。

但是有这样一批人,他们在职业早期选择加入成长期的公司,不仅职业生涯进入快车道,也早早实现了财富自由。

比如我合作过的Uber拼车产品经理,他2012年刚从斯坦福大学毕业就进入Uber,后来负责Uber整体的拼车业务。五年后,他刚26岁就入选美国版福布斯30岁以下精英榜,提早实现了财务自由。

很多刚毕业的人选择公司的标准是哪家公司给的级别和薪资更高。然而,五年后回看这些人的个人成长速度,却发现跟入职时的级别和薪资关系不大。

成长较快的人都有一个共性,他们往往选择了高速发展的公司,或者选择了增长快的业务,得到了从0到1做业务的锻炼机会(见图1-1)。最终,他们在更短的时间内取得了更高的成就。

图1-1 选择成长期的公司或业务

了解公司的特点是本书的基础,只有更好地了解公司,才能够有针对性地找到适合自己的成长路径,完成后面几章提到的对个人、行业和未来的规划。本章主要介绍什么是成长期公司,如何找到成长期公司,如何找到内部的创新机会并落地。

1.1.1 什么是成长期公司

谈到成长期公司,大家常常会有个误区——用公司的创立时间和融资规模来定义。比如创业公司就是成长期公司,上市公司就不是成长期公司。

但是,创业公司也有非成长期的。比如2018年创建的短视频公司Quibi,出道即巅峰,在产品上线前就获得了17.5亿美元融资,管理团队非常豪华,有梦工厂联合创始人杰弗里·卡森伯格、eBay和惠普公司的前CEO梅格·惠特曼等。但是,Quibi的产品上线后用户少,六个月后就宣布关停服务,最终公司被以不到1亿美元的价格低价卖出。

上市公司也有成长期的业务。虽然亚马逊公司在1994年创立,但是云服务Amazon Web Services(AWS)在2006年才正式启动。对于AWS云业务来说,2016年的年营收超过1000亿美元,2016年第一季度增长率高达57%。从2006年至2016年,AWS云业务显然是快速增长的。

那么,究竟如何定义成长期公司呢?

所谓成长期公司,是指找到了产品-市场匹配(Product Market Fit)的公司,并有持续增长的巨大潜力。

产品-市场匹配这个概念是由风险投资家马克·安德森提出的。它指的是一个产品在一个有潜力的市场,并且满足了这个市场的需求 [1] 。上面提到的Quibi公司虽然是创业公司,但是用户不喜欢它的产品,这就是没有找到产品-市场匹配。

有了产品-市场匹配之后,这家公司还要有持续增长的潜力。比如2011年的微信,尽管产品才刚刚发布,但是用户增长潜力巨大。而到2020年,根据腾讯财报,微信的月活跃用户数已经超过12亿,虽然有很强的产品-市场匹配度,但是增长速度已经放缓,更偏向成熟期业务。

本书讨论成长期公司,主要是帮大家找到更能帮助个人成长的机会。因此,本书讨论的成长期公司不仅仅局限于整体都在快速增长的公司,也包括有成长期业务的成熟期公司。

1.1.2 为什么选择不同的公司或业务,差距会很大

有的公司,比如早期的脸书公司,25岁的员工就可以当经理。而有的公司,比如成熟期的谷歌公司,对于转经理岗设置级别限制,甚至很多人只能一直卡在资深员工的级别上。

成长期公司和成熟期公司有本质差别,一部分人加入了成熟期公司成为一颗螺丝钉,发展空间有限,而另一部分人抓住了成长期公司的红利,从0到1地锻炼了自己,也就能取得更大的成就。

选择不同的公司或业务,差距会很大,这有以下原因。

原因一:成长期公司和成熟期公司有本质差别。

一些成熟期公司的组为了招聘人才,经常会打出口号说,自己的组是大公司里的“创业部门”,能够给新人锻炼的机会。但是,大公司经常会砍掉新项目,在业务不景气时对新业务裁员也是常见操作。为什么会出现这样的情况?

成熟期公司和成长期公司最大的区别是目标不一样。

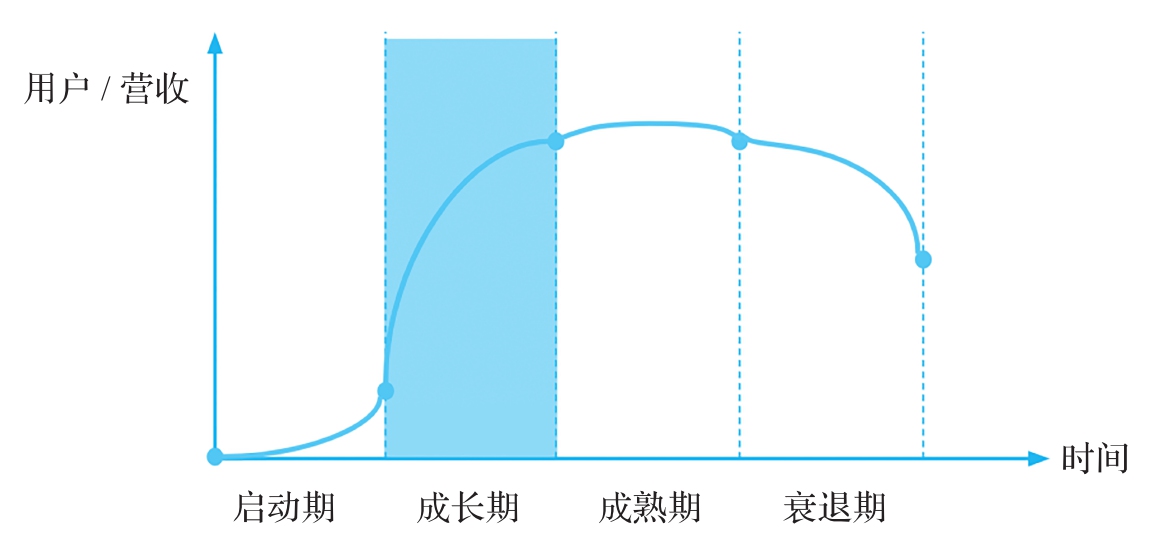

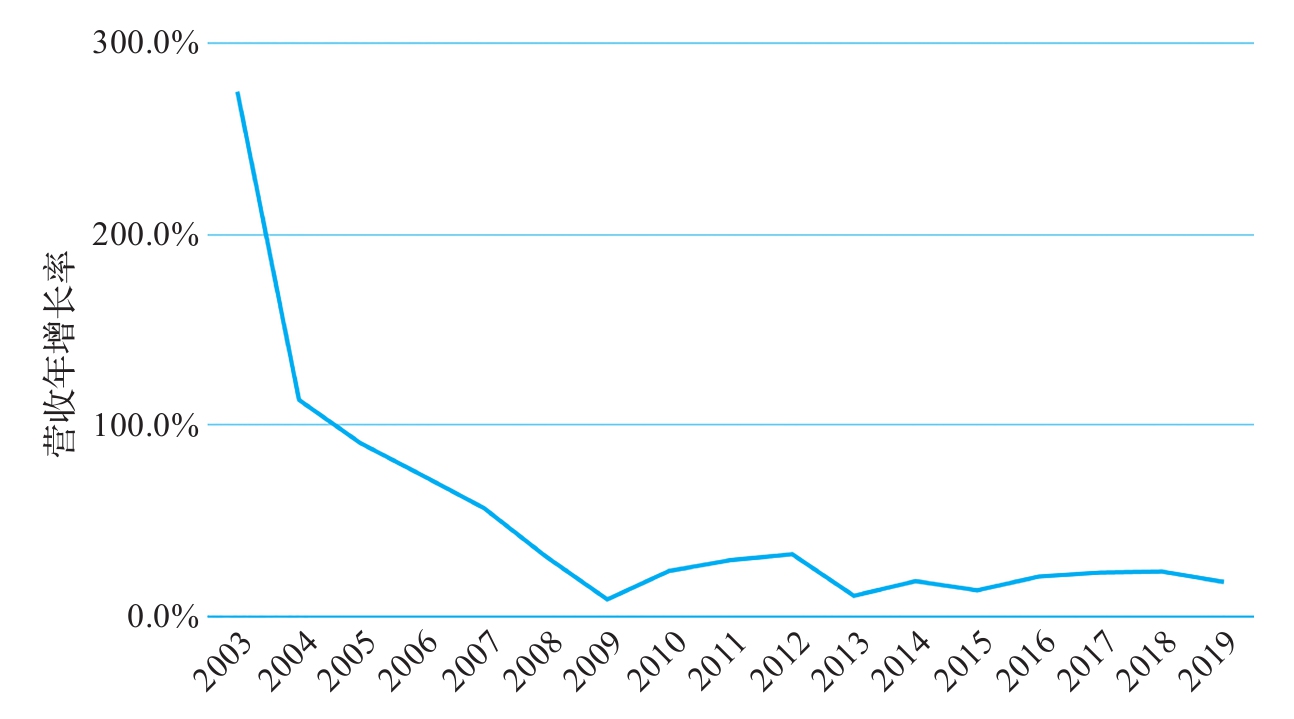

成熟期公司的业绩指标往往是将已有业务的业绩渐进式提高,每年增长率低于50%。比如图1-2所示的谷歌公司年营收增长率,从2016年到2019年,每年增长率只有20%左右。这个20%的增长指标往往由几千几万名员工共同完成,分到每个人身上的业务增长指标十分有限。当然,50%的门槛针对不同的细分行业也会有所不同,需要具体行业具体分析,例如To-B领域的一些公司的增长预期会比To-C公司低一点,每年20%的增长率也算成长期。

图1-2 谷歌公司年营收增长率

(数据源:谷歌财报,Alphabet财报,Statista [2] )

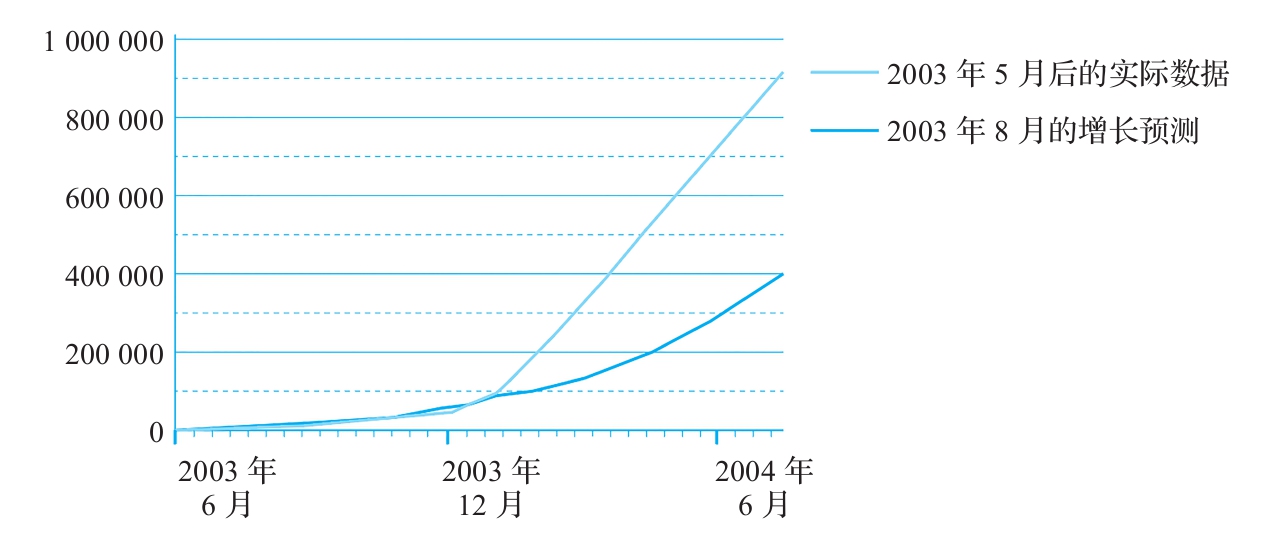

成长期公司的业绩指标则是让公司业绩呈现爆发式增长,通过创新满足新的需求,将业绩提高数倍。比如图1-3所示的领英公司早期用户增长曲线,2004年上半年,领英的用户增长了10倍以上。在这段时间里,公司每个员工有更大的自主权,能够快速开发和测试各种新的想法,让公司业务实现指数式增长。

图1-3 领英公司早期用户增长曲线

(数据源:领英B轮融资报告 [3] )

为什么成长期公司和成熟期公司的目标有这么大的差距?成熟期的公司会依赖已有的用户和资源,船大难掉头。哈佛商学院的克莱顿·克里斯坦森教授在《创新者的窘境》一书 [4] 中提到,成熟期公司最精英的团队非常擅长处理核心业务,而对于新业务和市场没有方向。

很多成熟公司在孵化新业务时,一开始大家都寄予厚望,投入大量资源,可是到后面经常会出现项目关停、裁员的情况。例如谷歌公司在2019年宣布开发新游戏产品Stadia,表示“这就是游戏的未来”,并宣布建立Stadia游戏和娱乐部。该项目在初期得到谷歌公司大量资金投入,例如收购了游戏工作室,吸收了行业的优秀人才。但是,新业务和新团队带来了新的矛盾,游戏开发者认为谷歌公司原有的绩效考核体系不适合于游戏行业,无法考核创造力。项目发展缓慢,活跃用户数少。最终项目关停,谷歌公司短期内不再独立开发游戏。

当然,少数成熟期的公司确实也有内部创新,有新业务成功实现快速增长。但是这种成功的比例非常低。能够成功孵化的新业务往往也需要满足这样两个条件:

(1)该新业务的创始人对公司的成功有杰出贡献,在公司内有口碑,失败了也不要紧。例如Gmail的创始人Paul Buchheit,他在1999年就加入谷歌公司,是公司的第23号员工,在公司内具有很高的声望,他主导的新业务能够获得更多的支持。

(2)该创始人和团队对于资源有独立的控制权,调用资源时不需要其他部门层层审批。Gmail的创始人Paul Buchheit提到,2001年他能够独立开始做Gmail,和一次谷歌公司组织架构调整相关,那次组织架构调整撤掉了所有的经理,给工程师更多选择项目的自主权。

即使如此,Paul Buchheit也谈到,在做Gmail的过程中遇到的最大挑战就是,别的同事总是问“谷歌公司的搜索已经做得很好了,为什么还要做邮箱?”。类似地,在成熟期的公司开展新业务,已有的成熟期业务员工会不断问为什么要做这个新业务。只要新业务的营收远低于成熟期业务,就很容易被砍掉。

原因二:从0到1地实践,是成长的最快方法。

“知道”和“做到”之间差了十万八千里。很多人加入大公司的原因是想学习大公司的最佳方案,以后到小公司能够快速应用。

然而,这里有个误区。如果只学习了成熟期大公司的最佳模式(Best Practice),没有亲身从0到1地经历这个最佳方案的演变,那么,到了小公司还是会水土不服。

首先,最佳方案就是个伪命题。事物是变化发展的,不同的情况下有不同的解决方案。有的时候甚至有多个不同的解决方案。这里的难点是如何因地制宜做出决策,选出更适合当前资源和问题的方案,并最终落地。

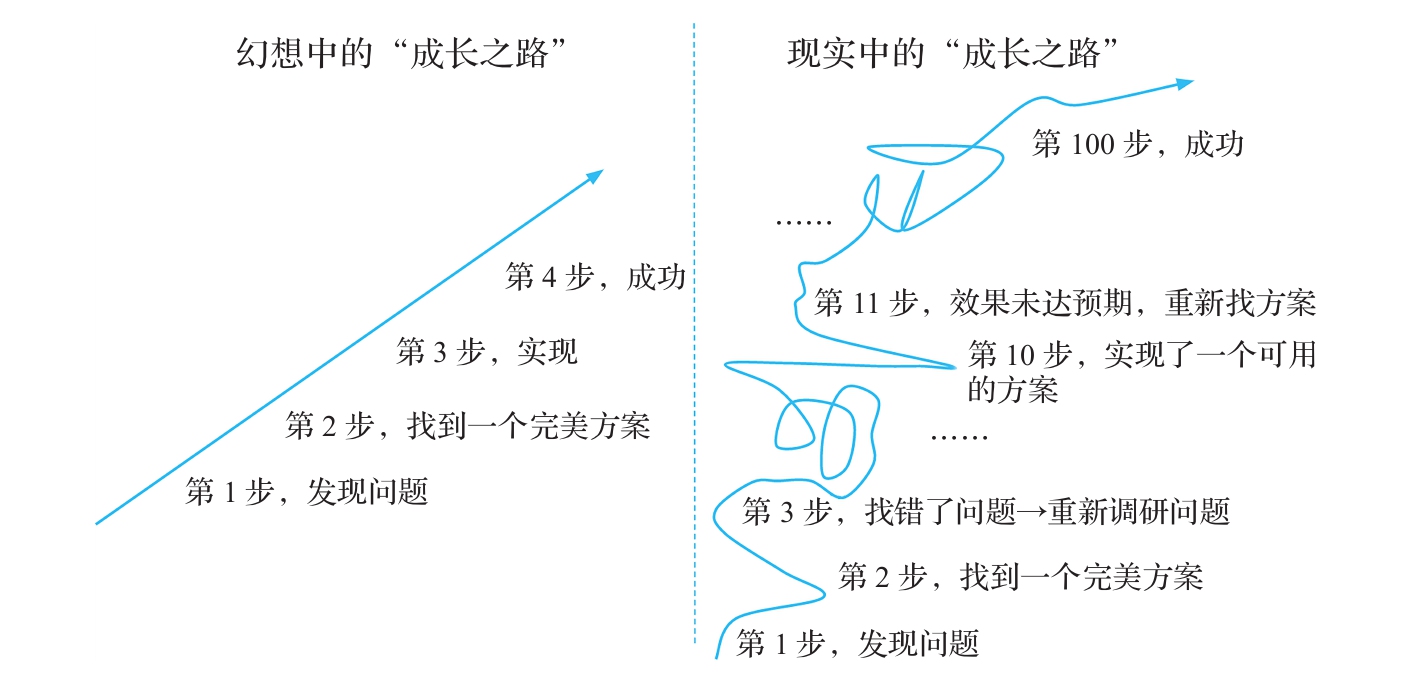

图1-4形象地描述了找到解决方案的过程。左图是大多数人幻想中的情境,找到最佳方案,然后实现,随后就是成功。而右图才是骨感的现实,你可能尝试了方案之后,发现要重新定义问题,然后再迭代方案,磕磕绊绊一百步之后才能成功。

我亲身从0到1落地项目的经历也印证了这一点。我曾经组建团队,把某算法从0到1落地。在研发的过程中,该方案取得了很好的效果。在这一过程中,也有麻省理工学院的最新研究发表,说明这个解决方案是最先进的解法。

图1-4 幻想和现实中的成长之路对比

找到最优解不是最大的困难。最大的困难是论证为什么学术界的最优解到了业务场景下可以有效降低成本,为什么已有的方案不够用,为什么这个项目的优先级要比其他项目的优先级更高。

通过亲历这个一年的项目,我积累了更多的实践经验,在之后遇到新问题时,也能够迁移相应的方法论去解决。同时,我也提高了自身的战略规划能力,能够更好地预先判断未来的困难,设定合理的目标。

原因三:成长期的核心业务,有更多的发展空间。

成长期的公司可以做的项目比人多。人才是稀缺资源,个人成长机会更多。

例如2012年的Instagram公司在被脸书公司收购时仅仅有13名员工。收购后,整个Instagram团队在脸书公司有很大的自主权,业务飞速增长。脸书公司也对Instagram进行了很多流量扶持,比如在网站上引导用户去Instagram。

而成熟期的公司往往人才已经饱和,人比项目多。好项目是稀缺资源,个人成长机会少。

在2017年,随着Instagram的快速增长,Instagram已经开始抢占脸书公司的用户时间。脸书公司的高管团队展示了一组数据,说明脸书公司用户活跃度下降的原因是Instagram。到了2018年,脸书公司决定撤掉给Instagram的流量扶持。

最终在2019年,在各种资源限制和组织架构调整情况下,Instagram的创始人离开了脸书公司。