2.1 关于高质量发展的研究

2.1.1 高质量发展的内涵与特征

作为一种正常的追赶逻辑,成功的后发经济体无一没有经历经济增长方式从速度型到质量型的结构性转变(胡鞍钢等,2019)。追赶型经济体首先表现为对经济增长速度和经济总体规模的追逐,一旦经济社会进入发展的关键时期,成功的后发国家将无一例外地把质量振兴上升为国家战略。例如,20世纪50年代,在联邦德国GDP跃居西方资本主义世界第二位之后,它适时地实施了“以质量推动品牌建设,以品牌助推产品出口”的质量发展战略。20世纪60年代,日本首先实施的是国民收入倍增计划,规定在1961—1970年期间GDP年均增长7.8%,人均国民收入年均增长6.9%;而当日本GDP先后超过法国、联邦德国,跃居西方资本主义世界第二位之后,它也及时地提出了“质量救国”的国家发展战略,推广全面质量管理。作为另一个实现成功追赶的典范,20世纪70年代,韩国在经济腾飞的关键时期实施了21世纪质量赶超计划,凭借国家意志推动发展方式的质量型转变。

党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。自此,国内学者围绕高质量发展的内涵特征、目标要求、判断标准、决定因素、战略路径、体制机制等方面进行了大量的阐述。例如,金碚(2018)认为经济发展的不同阶段以其不同的质态相区别,高速增长和高质量发展就是区别这两个发展阶段不同质态的概念表达,并认为高质量发展是能够更好满足人民不断增长的真实需要的经济发展方式、结构和动力状态,其质态体现在经济、社会、政治、文化等多领域。任保平(2018)认为经济发展质量与经济增长质量是不同的,经济发展质量是对一国经济发展优劣状态的综合评价,其内涵要比经济增长质量宽泛得多,不仅包括经济因素,而且包括社会、环境等方面的因素,并提出高质量发展的判断标准应包含经济发展的有效性、协调性、创新性、持续性和分享性等方面。陈昌兵(2018)认为高质量发展的含义非常丰富,但其根本在于提高劳动生产率和全要素生产率,实现向人力资本积累和创新驱动的增长方式转型。张军扩等(2019)认为高质量发展是以满足人民日益增长的美好生活需要为目标的高效率、公平和绿色可持续发展,从高速增长转向高质量发展,既是经济增长方式和路径的转变,更是体制改革和机制转换的过程,因此,转向高质量发展的关键是加快形成与之相适应、相配套的体制机制。高培勇等(2019)认为“高速增长”阶段主要依靠高投资、劳动参与率增加等要素驱动,而“高质量发展”阶段主要依靠技术进步、效率驱动。可见,高质量发展具有丰富性内涵和多维性特征。

事实上,高质量发展是一个不断延续和发展的理念。早在“九五”时期(1996—2000年)中国就提出经济增长方式要从粗放型向集约型转变,“十一五”规划再次提出“加快转变经济增长方式”,党的十七大时相应的术语改为转变“经济发展方式”。吴敬琏(2013)采用“增长模式”的提法来概括上述转变。中国经济增长前沿课题组(2012)则采用了“增长阶段”的提法,将中国正在经历的增长阶段转换概括为高投资和出口驱动的经济增长阶段Ⅰ向城市化和服务业发展主导的经济稳速增长阶段Ⅱ的转换。

可见,经济视角下的高质量发展与经济增长方式转变具有一脉相承的密切关系。同时,相比其他概念,经济增长方式具有较为公认的规范定义(吴树青,2008;卫兴华,2011;卢万青,2013)。有鉴于此,本书以经济增长方式的集约化转变作为高质量发展的主要内涵,以生产率特别是全要素生产率作为经济增长方式的衡量标准。

2.1.2 经济增长方式转变的目标与要求

关于经济增长方式转变的问题,我国学术界自改革开放以来就展开了热烈讨论,主要围绕两个问题展开(林毅夫和苏剑,2007):一是我国经济增长方式的现状以及目标增长方式是什么;二是如何实现我国经济增长方式转变。

“经济增长方式”(Economic Growth Pattern)这一概念来自苏联的政治经济学,相近的经典表述有“Pattern of Growth”和“Model of Development Strategy”。对其内涵的界定,我国学术界基本没有分歧,即如吴敬琏(2006)所言,“所谓经济增长方式,就是指推动经济增长的各种生产要素投入及其组合的方式,其实质是依赖什么要素,借助什么手段,通过什么途径,怎样实现经济增长”。

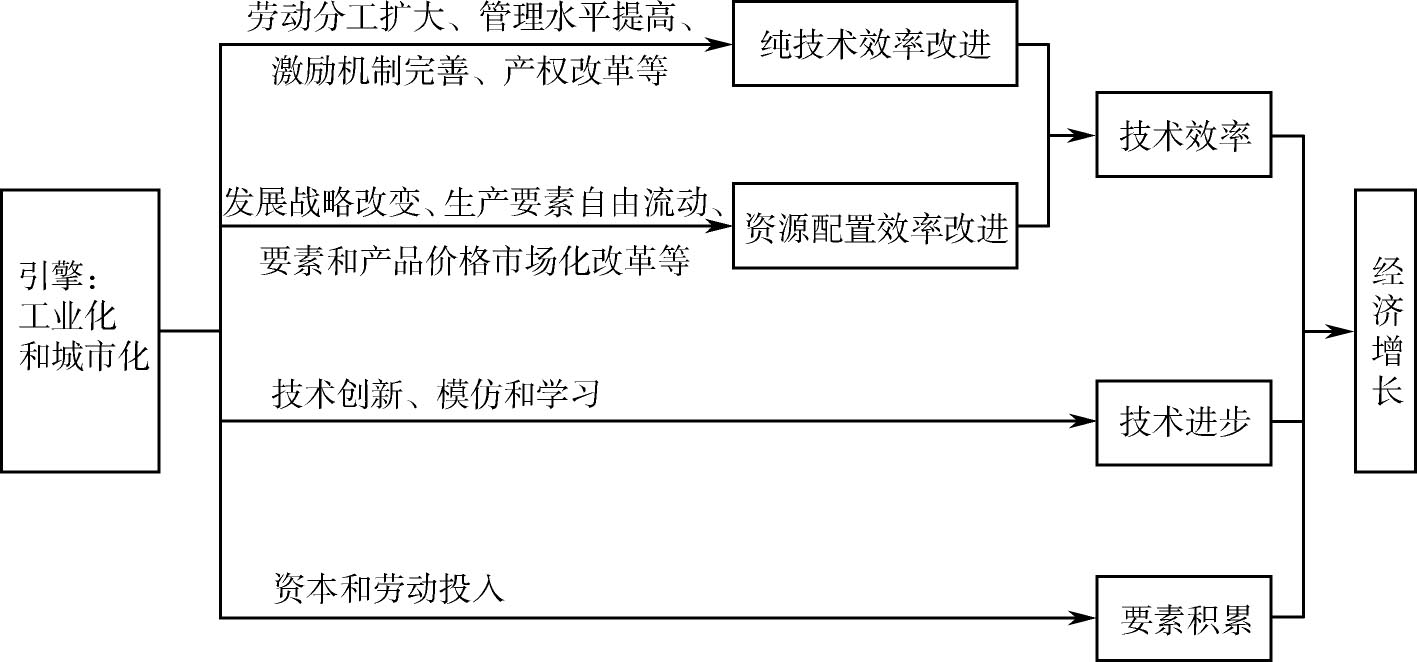

经济增长方式有不同的分类方法,如出口导向型与内需拉动型、投资拉动型与消费支撑型、粗放型与节能环保型、政府主导型与市场主导型等(魏杰,2011)。但是,大多数学者仍主要使用粗放型与集约型的分类方法,它的划分依据是经济增长的动力机制:如果经济增长动力来自土地、劳动、资本等要素积累,便称之为粗放型增长方式;如果经济增长动力来自效率提升,便称之为集约型增长方式(刘熀松,2010)。其中,效率提升又可分解为两个部分(见图2-1):一是技术效率提升,包括劳动分工扩大、管理水平提高、激励机制完善、产权改革等带来的纯技术效率改进

,和发展战略改变、生产要素自由流动、要素和产品价格市场化改革等带来的资源配置效率改进

,和发展战略改变、生产要素自由流动、要素和产品价格市场化改革等带来的资源配置效率改进

;二是技术创新、模仿和学习带来的技术进步。

;二是技术创新、模仿和学习带来的技术进步。

图2-1 经济增长的动力机制

资料来源:吕冰洋和于永达(2008)。

注:为避免与下文概念相混淆,将原图中的“技术效率”更改为“纯技术效率”。

按照粗放型和集约型的划分,学者们普遍认为,长期以来我国经济的粗放型增长方式并没有得到有效改变,存在资源配置效率低、技术进步贡献低、经济效益和运行质量低等问题(郭金龙,2000;张军,2002;吴敬琏,2006;赵彦云和刘思明,2011;林卫斌等,2012;赵文军和于津平,2014;李平,2016;等等),甚至出现了粗放型特征加重的迹象。因此,我国经济增长方式亟须向集约型增长方式转变。虽然有学者认为只要实现成本最小化,以增加要素投入为主的增长方式也可以是较为理想的增长方式(林毅夫和苏剑,2007),但就发展规律而言,从粗放型向集约型增长的转变是经济增长的一般趋势(波特,2002),而且中国的资源和环境也无法承受粗放型经济的持续增长(林卫斌等,2012)。特别是考虑到现阶段以劳动力短缺和工资持续提高为特征的“刘易斯转折点”的到来,以及以人口抚养比不再降低为表现的人口红利的消失,为避免资本报酬递减现象,中国经济增长的出路必然是向全要素生产率支撑型模式转变(蔡昉,2013)。

提高全要素生产率已成为学术界对经济增长方式转变的核心共识。如刘国光和李京文(2001)最早指出,“转变经济增长方式,就是要将经济增长转变到依靠提高全要素生产率来实现的轨道上来”;张军等(2003)认为,全要素生产率是理解经济增长方式的最重要指标;王小鲁等(2009)认为,未来中国经济增长取决于全要素生产率的变动;吴敬琏(2012)指出,只有提高全要素生产率对经济增长的贡献,才能走出长期依赖出口和投资驱动的增长困境;刘瑞翔(2013)认为,要转变中国的经济增长方式,关键是要让全要素生产率成为中国长期的、稳定的增长源泉;赵文军和于津平(2014)指出,经济增长方式转变的本质就是提高全要素生产率对经济增长的贡献率;蔡昉(2015)认为,创新驱动和经济增长方式转变成功与否,最终都要以提高全要素生产率及其对经济增长的贡献作为衡量标准。

综上而言,可以将现阶段我国经济增长方式转变(Transformation of Economic Growth Pattern)的目标和要求归结为:改变高度依赖要素投入的粗放型增长方式,提高全要素生产率及其对经济增长的贡献份额,使全要素生产率成为经济增长的主导力量。

2.1.3 经济增长方式转变的实现路径

如何实现向集约型的目标增长方式转变呢?西方学者倾向于关注制度变革对全要素生产率进而对经济增长方式的影响。其理论基础为新制度经济学,认为有效的制度安排会通过影响激励结构、资源配置效率和收益权的归属等刺激民间投资和技术创新,最终实现经济的可持续增长(North和Thomas,1973;Haber等,2003;Acemoglu等,2004)。

国内学者的研究视角则较为多元,提出了以下实现路径。①经济体制改革。认为传统经济增长方式的根源在于现行经济体制(吴敬琏,2006),通过经济体制改革解决资源优化配置问题和形成有效的激励约束机制,建立完善的市场经济体制是转变经济增长方式的必要或前提条件(王小鲁,2000;卢万青,2013)。具体应从以下几个方面展开:一是加快要素价格体系改革,通过提高原材料价格和能源价格以及征收资源、能源使用税来提高资源的使用成本,使企业实际支付的要素价格符合我国的要素禀赋结构(林毅夫和苏剑,2007);二是加快金融体制改革(朱启铭,2006);三是健全知识产权和私有产权保护制度(丁辉侠,2012);四是完善经济法律制度,推动不同经济法主体力量的共同治理及“硬法”和“软法”机制的合力规范(王红一,2011)。②政府职能转换。认为我国粗放型经济增长方式与政府经济职能转变滞后紧密相关(黄晓鹏,2006;卫兴华和侯为民,2007),改革的方向在于从政府主导型增长方式转变为市场起决定性作用的增长方式(魏杰和施戍杰,2014),主张限制政府权力、建设有限政府(吴敬琏,2006)。此外,王小鲁等(2009)通过实证研究发现,政府行政管理成本的膨胀抑制了生产率提高;龚刚和陈琳(2007)则认为,财政政策目标应该从需求管理转向供给推动。③产业结构升级。强调发展生产性服务业的重要性,认为生产性服务业能够为市场交易提供基础设施并降低交易成本(吴敬琏,2006),有助于促进社会分工和把技术进步引入生产过程(陈保启和李为人,2006)。④技术进步。学者们普遍认同当前我国的技术进步主要来自技术引进,但是对于未来的技术进步路径选择问题——技术引进还是自主创新,则形成了不同的意见。有的认为在今后较长的时期内仍要继续坚持利用外资引进技术的战略(唐未兵等,2014),有的则坚持认为当前技术前沿和技术封锁越来越复杂,技术引进是不可持续的,必须向自主研发和创新型的技术进步模式转变(龚刚等,2013)。⑤其他途径,包括循环经济和节能减排(林卫斌等,2012;尚勇敏等,2014)、贸易开放和国际直接投资(赵文军和于津平,2012)、人力资源开发(佟雪铭,2009)等。

但是,也有学者对这些宏大的研究视角提出了批判,如Glaeser等(2010)就指出只关注影响经济增长方式的宏观因素是不够的,不能忽略微观因素如企业家对经济增长方式转变的作用。实际上,经济增长方式转变是一个融宏观经济运行和微观主体行为于一体的系统工程,宏观的增长方式取决于微观的企业行为,企业和企业家正是经济增长方式的微观载体(卫兴华和侯为民,2007)。关于企业家精神与经济增长方式转变关系的研究,将在下文关于企业家精神的研究文献中介绍。

2.1.4 全要素生产率

2.1.4.1 内涵与意义

由上文分析可知,全要素生产率对于经济增长方式转变具有举足轻重的意义。全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)是指扣除了资本和劳动等要素投入的贡献之外,其他所有能够实现经济增长的因素贡献之和。自从Solow(1956)奠定了新古典增长理论的基石以来,无论从理论分析、实证研究还是历史经验的角度看,TFP对于保持经济可持续发展的决定性作用都被广为认可和接受(蔡昉,2013)。①就理论角度而言,对于处在较低发展阶段的国家来说,由于存在技术和生产率的差距,经济增长具有后发优势,可以主要依靠资本、土地和劳动力的投入实现;而对于处在更高经济发展阶段的国家来说,在资本报酬递减规律作用下,资本驱动型增长被证明不可持续,经济增长必须依靠全要素生产率的提高。②就实证角度而言,全要素生产率可以解释可持续经济增长与经济停滞的反差,也可以解释为什么一些国家陷入了“中等收入陷阱”、一些国家正面临着“中等收入陷阱”的挑战,而另一些国家却能摆脱“中等收入陷阱”的困扰(Krugman,1994;Hayashi和Prescott,2002;帕伦特和普雷斯科特,2010;Eichengreen等,2012)。③就历史角度而言,新加坡政府认识到全要素生产率对于经济增长可持续性的重要性,于20世纪90年代把全要素生产率每年提高2%设定为国家目标,从此创新能力和竞争力不断提高;美国经济学家保罗·罗默在为中国制定“十二五”规划提供建议时,提出中央政府应该改变GDP考核的做法,代之以全要素生产率考核和评价。

2.1.4.2 测算方法

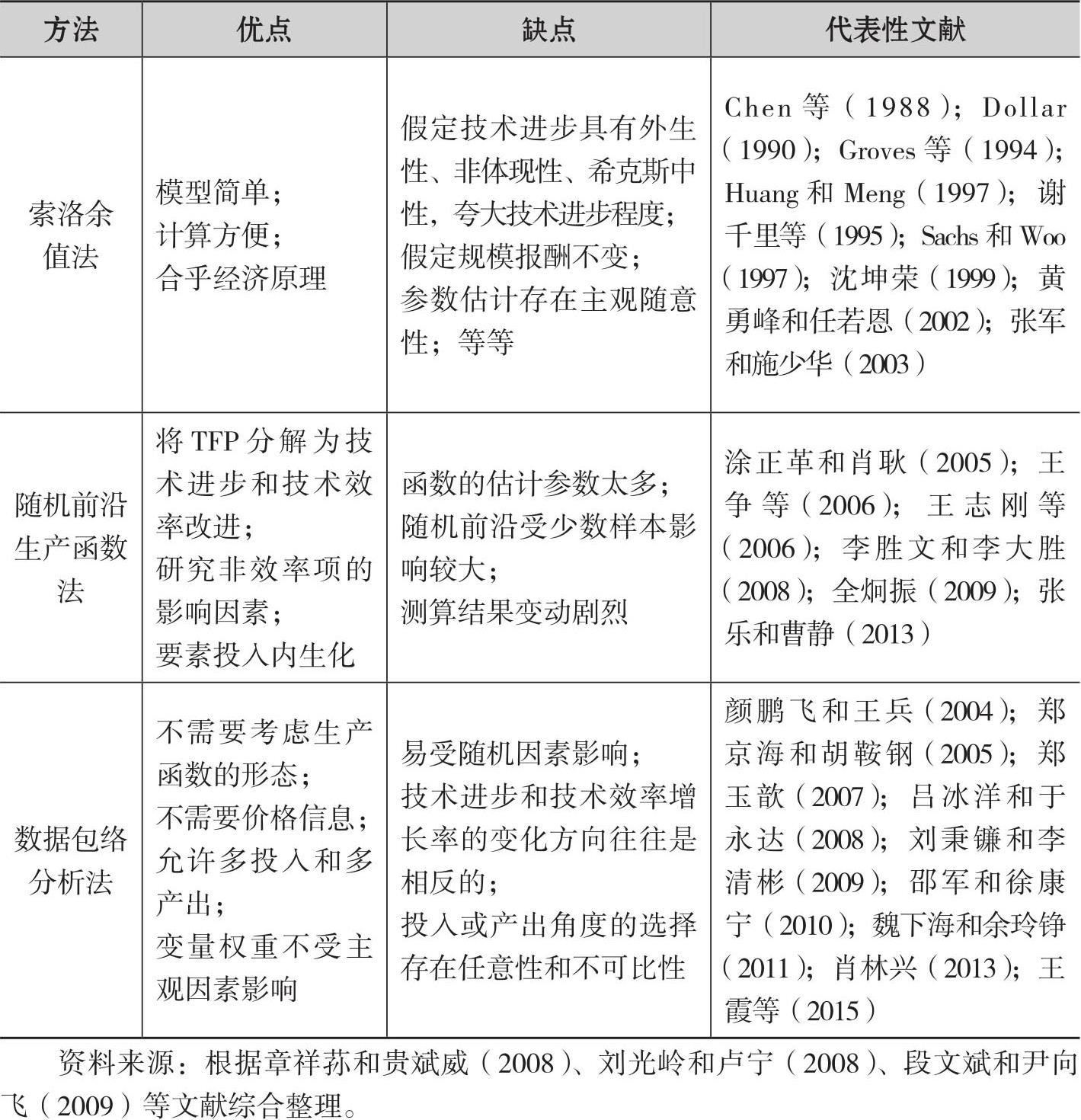

对TFP的测算主要有两大类方法:参数方法和非参数方法。参数方法包括索洛残差法、隐性变量法和前沿生产函数法,非参数方法包括DEAMalmquist指数法和HMB指数法。就中国的TFP测算而言,常用的有三种方法:索洛余值法、随机前沿生产函数法(SFA)和数据包络分析法(DEA)。

早期研究以索洛余值法为主,但是由于数据来源和处理不同,这些研究的结论往往大相径庭(吕冰洋和于永达,2008)。一些学者开始指出索洛余值法在实证分析中存在的严重缺陷:①具体的生产函数需要对生产做出某种限制,如规模报酬不变等,再通过计量经济学方法估计所需参数,而估计方法本身又通常隐含着在估计区间内参数不变的假设。显然,这些限制不符合生产实际,因为现代化大生产中经常可以观察到规模报酬递增的情形,而且在估计区间内参数实际上也在不断变化。②生产函数假设实际生产总是100%技术有效,现有技术条件和投入要素约束下总能取得最大产出,也就是说,生产活动总在生产可能性前沿上进行。然而事实绝非如此,现实经济活动中技术无效率的情形比比皆是,因此索洛余值项实际上包含了技术无效率,夸大了技术进步的程度。

于是,后期研究的测算方法转向随机前沿生产函数法、数据包络分析法等。在随机前沿生产函数法中,总生产函数由两部分组成,即前沿生产函数部分和非效率部分。它的优点是将TFP至少分解为技术进步和技术效率改进,同时通过“干中学”、管理改善、政策变革等因素对非效率项的影响,可以讨论政策对TFP的作用等。

不过,无论是索洛余值法还是随机前沿生产函数法,都假设参数不变,仍属于静态研究方法,而我国改革开放以来经济发展变化剧烈,假设各期参数不变的静态研究方法显然与中国实际不符,因此,采用动态研究方法就变得尤其重要(段文斌和尹向飞,2009)。基于数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)的Malmquist生产率指数法就是动态研究方法的一种。数据包络分析不能直接应用于TFP测算,它需要与Malmquist指数结合起来测算TFP的变化。Malmquist指数是1953年由瑞典经济学家和统计学家Malmquist提出的,最初用于消费分析,即以某个消费群体的无差异曲线作为参考集,利用输入距离函数来比较两个或更多的消费群体。Caves等(1982)将Malmquist的思想用于分析生产率增长,产生了基于DEA的Malmquist生产率指数法,并被广泛接受和使用。此后,对Malmquist指数的研究不断出现新的进展。例如,Bjurek(1996)提出了不同于CCR方法的Malmquist指数;Grifell-Tatjé和Lovell(1998)改进了Malmquist指数,在指数的准确性和对有关因素的经济解释方面更进了一步。

上述三种测算方法的优缺点和代表性文献归纳如表2-1所示。综合而言,DEA-Malmquist生产率指数法具有不需要对生产函数结构做出先验假定、不需要对参数进行估计、允许无效率行为存在、能对TFP变动进行分解等优点,因而成为目前中国学者测度TFP的最主要方法(章祥荪和贵斌威,2008)。

表2-1 三种主要的TFP测算方法比较及代表性文献

2.1.4.3 测算结果

由于测算方法和数据不同(如基期资本存量的估计、投资品价格指数和折旧率的确定),不同的研究对我国TFP增长率的测算结果存在一定分歧。例如,对我国1979—1998年TFP平均增长率的估计值,Young(2000)测算为1.4%,Wang和Yao(2003)测算为2.32%,Chow和Lin(2002)测算为2.68%,张军和施少华(2003)测算为2.8%,沈坤荣(1999)测算为3.9%,叶裕民(2002)测算为4.59%。

尽管测算结果的数值大小存在差异,但是绝大多数研究对我国TFP变化的长期趋势达成了两点共识。第一,改革开放以前的经济增长是低效率的,TFP增长十分缓慢,而改革开放以后经济增长质量比改革开放以前有了较大的改善(段文斌和尹向飞,2009)。第二,改革开放以后又可划分为两个阶段,对应两种增长模式(郑京海和胡鞍钢,2005;刘瑞翔,2013):1978—1995年是第一阶段,称为TFP高增长期,表现为高经济增长、高生产率增长,即经济增长比改革开放之前明显提高主要是由于TFP增长率由负变正;1995年之后是第二阶段,称为TFP低增长期,表现为高经济增长、低生产率增长,生产率变化的具体特征是技术进步的速度减慢、技术效率有所下降。

有研究显示,我国TFP的增长率及其对经济增长的贡献程度自2008年国际金融危机以来持续下滑。例如,朱子云(2017)的测算显示,TFP由大幅增长转向负增长是2007—2014年中国经济增长大幅减速的最主要因素,贡献了87.7%的GDP增速降幅。刘明康(2016)对TFP发展趋势进行了国际比较,发现中国的TFP增速在2008年迅速回落,TFP对经济增长的拉动作用在2013年接近于零、2014年转向负拉动。即使在国际金融危机的影响逐步消除之后,这一下降趋势仍然没有停止,这与欧美发达国家和金砖国家TFP反弹或恢复平稳增长形成了鲜明对比,需要引起我们的高度重视。