1.1 问题的由来

1.1.1 研究背景

中国经济经历了改革开放以来30多年的高速增长,近年来略显疲态。2011—2018年我国GDP增长率连续在个位数运行,从2010年的10.6%逐年回落到2018年的6.6%。如果考虑到这份成绩单是在各地“千方百计”挖掘土地财政潜力和地方政府举债潜力的基础上提交的,那么今后一段时期我国经济增速再下一个台阶便在所难免。来自不同机构和学者的预测结果也不容乐观:中国社会科学院的测算显示,我国GDP年度潜在增长率从过去30余年的10%左右,下降到“十二五”时期的平均7.6%,预计“十三五”时期将进一步下降到6.2%(蔡昉和陆旸,2015);国务院发展研究中心对比了中日韩三国工业增加值占GDP比重达到峰值前后的经济表现,推算认为2011—2020年我国的潜在增长率大体为6%(张俊伟,2015);某些国际知名经济学家的预测数值更低,如哈佛大学肯尼迪学院的普瑞切特教授和萨默斯教授判断中国经济增长将回归到世界均值,即2013—2023年期间仅为5.0%(Pritchett和Summers,2014)。总之,无论是从经济发展规律来看,还是从现实的经济表现来看,我国经济减挡运行、增长中枢进一步下移的长期趋势已然确立。

这一趋势形成的深层次原因在于,长期以来支撑我国经济高速发展的传统增长动力逐渐式微。资本的积累和劳动力的投入一直被认为是我国经济增长的主要动力。一项权威研究显示,1982—2009年我国GDP平均增速为10%,其中资本积累贡献7.1个百分点,劳动力数量增长和人口抚养比下降两项加总的“人口红利”贡献1.5~2.0个百分点

(Cai和Zhao,2012),也就是说,资本和劳动力投入贡献了约90%的经济增长。但是,情况在2010年出现了反转:①这一年我国15~59岁劳动年龄人口比重达到峰值,此后劳动力数量便转为负增长,人口抚养比也随之跨过了从下降到提高的转折点,迎来了人口红利消失的“刘易斯转折点”。②与此相伴,基于劳动力无限供给的稳定资本报酬效应也被打破,迎来了“资本报酬递减”的转折点。根据财政部报告提供的数据,2014年我国GDP每增长1美元已经大约需要5美元的投资,资金投入成本比日本和韩国经济起飞时期要高40%。

(Cai和Zhao,2012),也就是说,资本和劳动力投入贡献了约90%的经济增长。但是,情况在2010年出现了反转:①这一年我国15~59岁劳动年龄人口比重达到峰值,此后劳动力数量便转为负增长,人口抚养比也随之跨过了从下降到提高的转折点,迎来了人口红利消失的“刘易斯转折点”。②与此相伴,基于劳动力无限供给的稳定资本报酬效应也被打破,迎来了“资本报酬递减”的转折点。根据财政部报告提供的数据,2014年我国GDP每增长1美元已经大约需要5美元的投资,资金投入成本比日本和韩国经济起飞时期要高40%。

③劳动力在部门间转移带来的资源重新配置效率也将消失。这些关键转折点的到来,使得传统增长动力难以为继,给我国经济带来了巨大的下行压力和结构调整压力。

③劳动力在部门间转移带来的资源重新配置效率也将消失。这些关键转折点的到来,使得传统增长动力难以为继,给我国经济带来了巨大的下行压力和结构调整压力。

经济下行的长期趋势与产能过剩、环境污染、资源约束等现实问题相互交织、相互渗透,使得问题异常复杂,解决难度显著加大,于是“转方式”“调结构”“供给侧结构性改革”等字眼频繁地出现于官方文件和主流媒体。实际上,20世纪80年代我国政府便已提出经济增长方式转变,学术界展开了广泛的讨论,政府进行了努力的尝试,然而直到今天,粗放型的经济增长方式依然没有得到转变。如果说此前因为有经济高增长做背书,转变动机和压力都不足的话,那么今天则到了爬坡过坎、不得不转的紧要关头。党的十九大报告明确指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

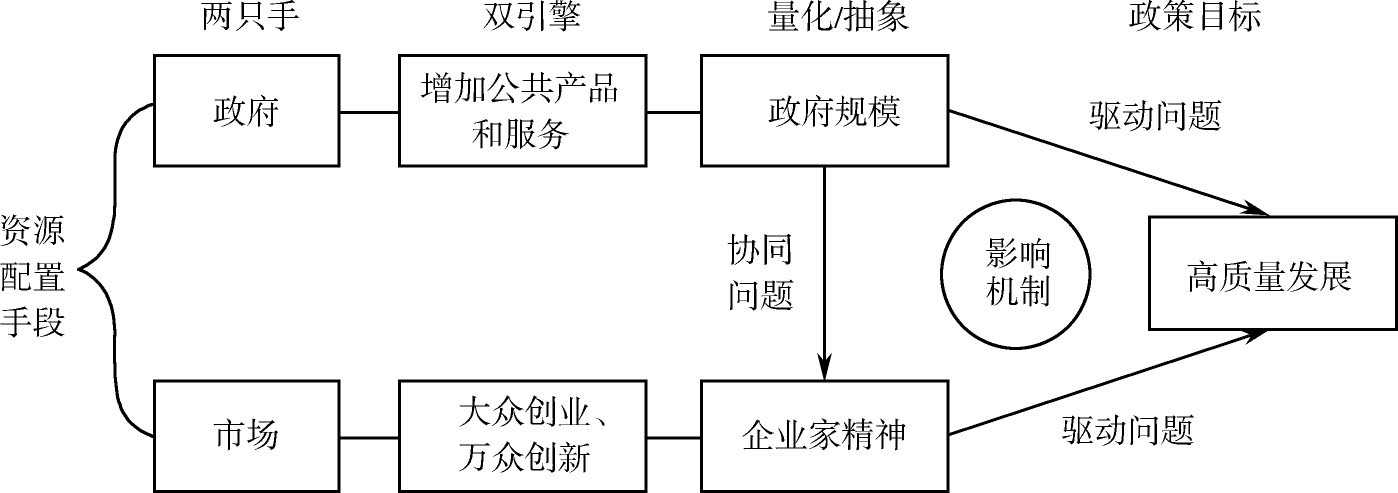

如何推动我国经济的高质量发展?一般认为,经济问题的根源在于经济体制,粗放型增长方式的根源则在于传统的政府主导型经济体制,所以改革的方向就是向市场主导型体制转变(吴敬琏,2006;王小鲁等,2009;张维迎,2012;魏杰和施戍杰,2014)。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,“经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。李克强总理指出,中国经济发展要用好“两只手”、开启“双引擎”:一只手是“市场的手”,意在调动大众创业、万众创新,打造新引擎;另一只手是“政府的手”,聚焦于增加公共产品和公共服务的供给,改造传统引擎。然而,无论是从理论还是从经验来看,政府与市场的关系都是微妙的,可能一定程度上存在着此消彼长的矛盾关系,“两只手”能否激励相容、“双引擎”又能否协同驱动呢?

可见,推动我国经济的高质量发展必然离不开政府与市场关系的调整。特别地,企业是市场经济的主体,企业家是企业的人格化或中心签约人,因此,政府与市场关系的另一种表述就是政府与企业家的关系(杨其静,2003;陈宪,2013)。这就在一定程度上要求研究者将政府、企业家、高质量发展三者纳入一个共同的分析框架。

1.1.2 研究问题的提炼

在这个分析框架中,高质量发展是政策目标,政府、企业家是政策手段(资源配置手段),核心的政策问题便是“目标-手段”之间的影响机制问题,它包括两个方面:一是“驱动”问题,即手段能否以及如何驱动目标实现;二是“协同”问题,即两个手段能否激励相容、有效配合。

为了提供可操作、可量化的实证分析框架,本书将政府量化为政府规模(以公共财政支出为衡量尺度),将企业家量化为企业家精神(以企业家活动水平为衡量尺度),于是上述分析框架便抽象为“政府规模—企业家精神—高质量发展”。结合上文的“两只手”“双引擎”提法,本书分析框架的逻辑如图1-1所示。

图1-1 本书分析框架的逻辑

在此框架下,提炼本书的三个主要研究问题。

问题1:企业家精神是否以及如何驱动高质量发展?

本书以经济增长方式的集约化转变作为高质量发展的主要内涵。宏观的增长方式取决于微观的企业行为,诸多国际经验表明,经济增长方式转变是企业家精神支持下技术创新、生产要素重新组合的直接结果。所以,本书首先关注“企业家精神→高质量发展”的驱动问题,通过理论推演和实证分析,揭示企业家精神驱动高质量发展的微观机制。

问题2:政府规模扩张激发还是抑制了企业家精神?

在问题1的基础上探讨企业家精神的制度性影响因素。考虑到政府因素对我国制度环境的影响居于主导地位,政府规模又是政府在经济活动中所挥发作用的一种宏观衡量,所以关注“政府规模→企业家精神”的影响机制,即二者之间的协同问题

。本书通过实证研究政府规模扩张对企业家精神的影响机制和实际效应,对问题2给出回答。

。本书通过实证研究政府规模扩张对企业家精神的影响机制和实际效应,对问题2给出回答。

问题3:政府规模、企业家精神、高质量发展之间存在怎样的影响效应和传导机制?

不同于问题1、问题2仅对两个概念之间的关系进行孤立性分析,问题3将政府规模、企业家精神、高质量发展这三个核心概念纳入一个共同的分析框架进行联立性、整合性分析,分析它们之间多样化的影响效应和传导机制。无疑,这种整合框架下的影响效应和传导机制更为复杂,但是更加符合研究对象的现实特征(例如,它们之间可能同时存在直接影响和间接影响两种路径),也更贴近“双引擎”战略的逻辑框架,因而研究结论更具解释意义。

三个研究问题以企业家精神为纽带而串联起来,它们的关系是:问题1关注企业家精神的后向作用结果,问题2关注企业家精神的前向影响因素,问题3则考虑前后向的综合影响机制;同时,问题1、问题2的研究结论为问题3的验证性分析奠定研究基础。