呼吸吐纳皆是情

——口弦与笙管笛箫埙

石峁出土:是发卡还是乐器?

先有了笙,才有了各种风琴

古人为什么说“丝不如竹”?

中国古人常说“丝不如竹,竹不如肉”,意思是弦乐器的动人程度不如竹制的管乐器,而管乐器的声音不如人的歌唱,古人的解释就是“盖渐近自然耳”。在人类发明的乐器里,唯一一种靠口腔共鸣、最接近人身的古老乐器,就是含在唇齿间的口弦。

最私密的乐器——口弦

2011年,陕西省考古研究院等相关单位在对陕西石峁遗址开展系统的考古调查和发掘之后,确认石峁遗址是一座龙山晚期到夏早期的城址,距今大约4 000年,是目前中国乃至东亚地区最大的史前城址。石峁遗址出土的骨制口弦,最初被考古人员误认作女人发髻上的发卡或者是梭子一类的纺织工具。这种口弦就是被中国的古人称作“簧”的乐器。

在中国古代的典籍中,很早就有关于口弦的记载,当时名“簧”,在古代与竽、笙、篪等吹奏乐器相提并论,如《诗经·小雅·鹿鸣》中的“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将”,这里与“笙”并列的“簧”,即指口弦。中国古代典籍中有“女娲作笙簧”的说法,示其出现时间之早。《汉宫阙疏》记载,在汉朝皇宫中还建有一座“鼓簧宫”,可见其在古代音乐生活中的重要性。

其实,口弦是一种在世界各地众多民族中流行的古老乐器,在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲都有流传,在环太平洋地区和萨满教文化圈尤为流行,有的专家甚至说口弦是人类所有民族都有过的乐器。至少,口弦在我国的广大地区——从西北到西南,从东北到东南,在回族、蒙古族、鄂伦春族、鄂温克族、彝族、傣族、苗族等20多个民族中,均有不同的称谓、广泛的存在和久远的历史。目前,在世界音乐领域,演奏和研究口弦甚至成为音乐学家关注的热点。

口弦从制作原料可分为竹制、骨制和金属制这三种,从演奏方式也可分为手指拨弹和手指牵动弦线拉奏两种。竹制与骨制口弦如图1.19所示,是在一竹片或骨片中间挖刻出一簧舌,吹奏口弦时将其横衔唇间,手指拨动簧片,再用口形的开合动作,借用口风的作用配合发出乐音。牵线拉奏则同样一手持之虚含口唇间,另一手拉动拴在口弦上的弦线而发音。口弦制作相对简单、便于携带,因为其音量微弱,反而成为最私密的乐器,“呼吸吐纳皆是情”,在许多原始民族和偏远地区,是世世代代的男男女女传情达意的最佳工具。近年来,随着关注这种古老乐器的人越来越多,口弦也走上舞台,逐渐成为公开演奏的乐器。

图1.19 石峁遗址出土骨质口弦(孙勇周供图)

最早的簧类乐器——笙

图1.20 笙(中国艺术研究院藏品)

笙是中华民族发明的乐器,作为人类较早的靠气体吹动簧片发声的乐器,被某些音乐学家视为当今的风琴、手风琴,甚至管风琴这些簧类乐器的前身,对西洋乐器的发展起过启发或推动的作用。

《礼记·明堂位》中说“女娲氏之笙簧”,可知其早。笙又因参差排列的发音管很像凤凰并拢的翅膀,故又有“凤笙”之名。“笙”字、“簧”字皆从竹,可知最早的簧片系竹制,而“笙”音“生”,故《说文解字》中说笙是“正月之音,物生,故谓之笙”。在《诗经》的时代,笙已是汉民族普遍使用的乐器,“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”的诗句勾画了先秦时中原地区笙类乐器在民众生活中的地位。笙由笙斗、笙管、簧片组成,簧片是发音的关键,因为空气通过人的吹奏震动簧片;笙管起到共鸣的作用;笙斗最初用葫芦制作,所以笙在中国古代的“八音”里,被列在“匏”(葫芦的一种)属,唐朝改为木斗,后世多用铜斗。古时笙有19簧、17簧、13簧等多种,明清之后,多流行13簧和14簧,簧片早已改为铜质。根据流行地域和用途的不同,笙有方、圆两种形制,也有大小的不同。在几乎所有的民间器乐里,笙都是重要的乐器,起着类似西洋管弦乐队里圆号及木管乐器的作用,它是重要的中声部,作用是烘托高声部、连接高低声部并填补音响空隙。

芦笙也称葫芦笙,自唐朝便有在西南少数民族地区流传的记载,是我国西南地区许多少数民族最常用的乐器。芦笙制作较为简单,以葫芦为笙斗,上横插一长管为吹口,竖插四至八根不等的笙管,笙管靠近笙斗处开有按音孔,管内用蜡固定有竹制或铜制簧片。因为乐器的制作材料是西南地区到处可见的竹子,制作工艺和演奏技术也相对简单,故成为名副其实的“大众乐器”,广泛流行于云南省、四川省、广西壮族自治区等地。芦笙是苗族、瑶族、彝族、拉祜族、佤族、傈僳族、哈尼族、黎族、怒族、普米族、纳西族等群众最喜爱且最常用的乐器,浸透在他们的生活甚至生命之中。少数民族能歌善舞,几乎所有的节日和民俗活动、群众活动都是歌舞的海洋,而芦笙作为歌舞的伴奏乐器,是不可或缺的“主角”,就像片片白帆一样漂浮在歌舞海洋的滚滚波涛之上。在苗族的“芦笙节”中,各地群众成群结队“踩芦笙”,踏歌吹笙,漫山遍野,盛况空前,蔚然壮观。

图1.21 瑶族八管芦笙和苗族七管芦笙(中国艺术研究院藏品)

最悲凉的乐器——管

管,古称筚篥,也称“头管”“笳管”,俗称“管子”,由于其声悲凉,也有“悲管”之称。《诗经·周颂》即有“既备乃奏,箫管备举”之语。在山西大同的云冈石窟中已有大量吹管的形象,可见在北魏时即已流行于中国北方,也说明管与佛教音乐有着密切联系。近代所见的管,大部分为硬木制成,也有少量锡管,一般为八孔,前七后一;管口插一苇哨发音。

“悲管”苍凉激越的音色使它成为表达苦难的最佳选择,因此,古诗词中不乏“不知何人吹芦管,一夜征人尽望乡”,“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪”之类的句子,它也因此成为北方佛教音乐的主奏乐器。由于过去对佛教文化的错误认识,人们有意回避、忽略与宗教相关的文化,有一些堪称经典的优秀乐曲,在流传的过程中被有意或无意地隐藏了来源和属性,改变了“身份”。比如大家所熟悉的管子曲《江河水》,就有这样一段经历。

图1.22 管子(智化寺京音乐乐器)

1964年10月2日,一部名为《东方红》的“大型音乐舞蹈史诗”在北京人民大会堂正式公演。在《东方红》第一场中,为了表现“苦难岁月”,有一个令人印象深刻的场面:一个悲痛欲绝的母亲沿街叫卖头插草标的女儿。这个场面的配乐,是一段凄厉悲惨的双管独奏曲《江河水》。卖女儿的场面配以管子独特的音色和时断时续、既像哭泣又像呐喊的音调,使观者、听者无不动容。因为《东方红》的轰动效应,这首《江河水》迅速传遍了大江南北,又被人们从双管独奏移植,改编成各种乐器的独奏、合奏等形式,成为一首家喻户晓的名曲。21世纪之前中国大陆出版的所有教材、辞典、音像出版物中,关于此曲的典型的说明文字是:“此曲是辽宁(或辽南)民间乐曲,反映了旧社会的阶级压迫和穷苦人民的悲惨生活……”

《江河水》其实应叫《江儿水》,在元、明之时即已出现。明成祖在永乐十五年(公元1417年)御制圣序颁行天下的《诸佛世尊如来菩萨尊者名称歌曲》卷十四“佛名称歌曲”中,即有“妙吉祥之曲即江儿水十首”。由此说明,早在15世纪初,《江儿水》已成为官方认定的佛教音乐。《诸佛世尊如来菩萨尊者名称歌曲》的影响很大,这部靠皇帝之威和国家行政力量推行于全国的佛教歌曲集对明朝民间佛教音乐,乃至戏曲音乐、曲艺音乐的发展都起了相当大的推动和规范作用。仅以《江儿水》为例,即在我国民间法事和戏曲领域有多种变体遗存,如昆曲就有《二犯江儿水》曲牌。

其实,在中国民间,佛教乐曲与民间器乐有着密不可分的关系,不但乐器的使用和演奏技巧有相当大的一致性,甚至曲目也普遍存在共用共享的现象。因此,在很多地方的很多情况下,区分一首乐曲是“佛教音乐”、“道教音乐”还是“民间音乐”,主要看两点:一是使用的场合和目的;二是演奏者的身份。在《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》的“综述”中,编者谈道:“从收集到的佛教笙管曲目看,其曲调、板式及演奏程式与民间笙管曲几无差异。……历来佛庙僧众生活清苦,但却能保证衣食,无冻馁之虞,无后顾之忧,生活安定,用心专一。这样,许多笙管乐艺僧能专心于技艺的探求,故佛庙笙管乐水平普遍较高。特别是许多佛事与民俗相结合,常与道士、民间艺人对棚

,这既促进了竞争,又增加了交流机会,使其技术水平、艺术造诣不断提高。”音乐学家杨久盛说:“据艺人介绍,东北过去风俗:死人上祭时在大门两侧分别设佛、道两个经棚,孝子要在棺材前头顶灯,往两个经棚分别送99盏灯。因为怕风把灯吹灭不吉利,所以孝子走得很慢,这时鼓乐班用笙管乐(不用唢呐,所谓‘雅乐’)吹奏《江河水》。最初加花不多,但时间太长,一个曲调翻来覆去演奏,艺人也生腻,于是放慢加花,最后形成目前流传的这个版本。”

,这既促进了竞争,又增加了交流机会,使其技术水平、艺术造诣不断提高。”音乐学家杨久盛说:“据艺人介绍,东北过去风俗:死人上祭时在大门两侧分别设佛、道两个经棚,孝子要在棺材前头顶灯,往两个经棚分别送99盏灯。因为怕风把灯吹灭不吉利,所以孝子走得很慢,这时鼓乐班用笙管乐(不用唢呐,所谓‘雅乐’)吹奏《江河水》。最初加花不多,但时间太长,一个曲调翻来覆去演奏,艺人也生腻,于是放慢加花,最后形成目前流传的这个版本。”

杨久盛的实地调查充分说明这首乐曲在民间使用的场合即中国传统礼俗中最受重视的“白事”,演奏者为民间佛、道乐班。这是由佛教居士或道教的火居道士所主持的民间法事。从明成祖的御制“官方佛曲”,到辽宁农村至今依旧广泛流行的民间佛曲,日升月恒,《江儿水》委婉凄切的旋律不知慰藉了多少普通百姓的心灵!当一个个“孝子”在先考先妣的灵前“顶灯”行礼的时候,这如泣如诉的音乐里有子孙后辈对父母先辈无尽的思念与缅怀,更有佛家“有生皆苦”的宣示。“生、老、病、死”是人生的必经之途,亘古至今,无人可免。仅用“阶级压迫”来解释这样一首起码已有500多年历史的千古名曲,未免狭隘了些吧?更正半个世纪以来教科书、音乐辞典的错误,是学者应尽的职责;指出《江河水》原来是一首民间法事中使用的民间佛曲,也丝毫不会降低这首乐曲的人民性。

“丝不如竹”——笛与箫

今日之笛与箫,一横吹,一竖吹,都是竹制管乐器。为什么放在一起谈呢?是因为今天横吹的笛与竖吹的箫,在古代曾统称为篴(与“笛”字通)。一直到明朝,才分清楚横吹为笛,直吹为箫。清《御制律吕正义后编》明言:“明时乃直曰箫,不复有竖篴。今箫长一尺八寸弱,从上口吹,有后出孔;笛横吹,无后出孔。则今之箫乃古之笛。”目前流传在我国闽南的泉州南音所用的“洞箫”与传往日本的“尺八”,皆其“一尺八寸”的遗制,为一脉相承之物。而横吹的笛,古时多称“羌笛”,即“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”所言之笛。

图1.23 笛(中国艺术研究院藏品)

今天横吹的笛,有“曲笛”和“梆笛”两种,前者流行于中国南方,原为昆曲伴奏乐器,后成为“江南丝竹”等乐种的常用乐器;后者流行于中国北方,原为梆子戏的伴奏乐器,后在北方民间器乐中大量使用。在“二人台”中,梆笛也称“枚”或“梅”。曲笛音色圆润华姿,如江南水乡,常作旖旎婉转之声。梆笛比曲笛短,故比曲笛高四度音,音色清脆高亢,如塞北春风,高原飞雪,凛冽中有劲道,也像十七八岁北方姑娘的快人快语,伶俐响亮,一声既出天下闻。笛可独奏,亦可和乐,在乐队中常处于领奏的地位。

20世纪上半叶,中国竹笛有南北两大流派,南有赵松庭、陆春龄,北有冯子存、刘管乐等,这些大师都留下了不少笛子独奏的精品。比如南派的《鹧鸪飞》《欢乐歌》,北派的《五梆子》《荫中鸟》等,可谓风格鲜明,各呈异彩,堪称传世精品。更有当时的青年笛子演奏家刘森钻研创新,用传统笛子吹“十二平均律

”的西方乐曲,如《霍拉舞曲》,开创了南北派之外的“新派”。

”的西方乐曲,如《霍拉舞曲》,开创了南北派之外的“新派”。

过去的笛都是匀孔笛,除笛首有一吹孔、一膜孔及尾部两个出音孔外,中间六个按音孔的孔距都是均匀排列、孔距相等的,演奏者全凭技艺和耳音利用“叉口”吹法和“口风”的控制来调节音高转调,即民间流行的“五调朝元”,可以用一根笛子转五个调后回到原调。但现代音乐学院培养的笛子演奏者已不再学习此技艺,因为他们只会用经过改良、增加了半音孔的“改良笛”,“一笛一调”。在乐队里演奏的时候,在谱架旁还要放一个小台子,乐曲中需要转几个调,就放几根笛子,如D调曲子拿D调笛,G调曲子用G调笛吹。当然,用民间转调技术的匀孔笛已不能满足在20世纪中期之后出现的大型民族管弦乐队的音准要求,在效法西洋管弦乐队编制建立的大乐队里,对十二平均律的追求远远超过对民间音乐风格的追求。

遗憾的是,尽量保证音准符合十二平均律和大乐队转调需要的同时,在千百年中国人审美历史中曾打动了无数人心的许许多多微妙的“韵味”被削弱甚至丧失了。在许多当代的民族器乐曲中,只闻其铿铿然、轰轰然,已经找不到李白“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”的幽思雅韵,也找不到“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看”的辽远苍茫了。更有些所谓的“创新”方式乱搬西方现代作曲技法,甚至违反音乐的基本规律,创作出一批无调性、无旋律、以噪声代替乐音的“作品”,甚至将20世纪之前的所有经典作品都视为“老土”,以“破坏”为“创新”,真是“折煞人耳朵”!我曾经受邀在原文化部主办的一个中青年作曲家培训班上授课,当时我问几位年轻的作曲家:“你们说真话,这些现代派的作品你们喜欢听吗?”众皆摇头,我再问:“那为什么还这样写呢?”答曰:“不这么写,别人看不起。”岂不悲乎?

假如说笛的音色更像青年人的张扬、亮丽,同样是竹制吹管乐器的箫,则更像中年人的含蓄、内敛、低调。杜牧“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”的诗句,为箫这件乐器勾画了一幅美妙姝丽的背景,渲染出一种清奇悠远的意境。

图1.24 六孔洞箫(中国艺术研究院藏品)

箫的历史也很悠久,汉朝的陶俑和北魏的云冈石窟中已多见其身影。因为箫的音色悠远、深沉、雅淡,音区多在中、低音区,与笛的明亮高亢有着明显的区别,故与古琴一样,多为文人所爱,除花前月下浅吟低唱外,亦有琴箫合奏的形式。而音色明亮的笛,则成为各戏曲剧种争相使用的伴奏乐器,深得广大民众的喜爱。

发自大地的声音——埙

不知大家观察到没有,我们刚谈到的笙管笛箫四个字都是竹字头的,只有埙字是土字旁的。在中国古代“八音”中,唯一的“土”类乐器就是埙。埙的制作材料与过程包括了“五行”——金、木、水、火、土的全部。埙是土加水做成泥坯,经过火烧完成的,燃火需要木,伐木、钻孔需要金。一件小小的乐器,居然囊括了中国古典哲学总结出的万物构成与相互关系的“五行”,你想,它发出的应该是什么声音呢?

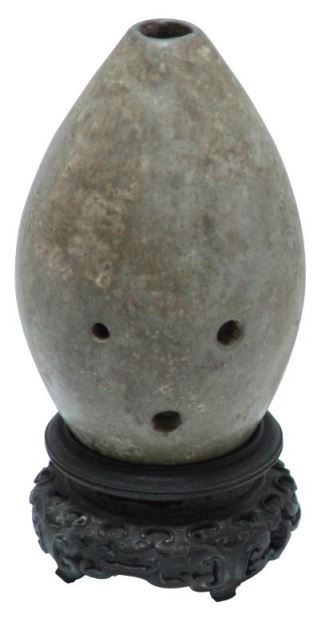

图1.25 埙(梅兰芳旧藏)

埙的声音真的不好形容,它有广阔大地的厚重沉稳、如如不动;有江河湖海的洋洋洒洒、浩瀚无涯;有森森林木的葱郁生发;有火焰的炽热飞腾;有金银的坚韧与光芒。

《诗经》中有这样的诗句:“天之牖民,如埙如篪。”特别指出埙是“天”开启人类智慧的户牖。埙的出现早于绝大多数乐器,浙江河姆渡遗址发现的距今7 000多年的一孔陶埙与我们在前文提到的骨笛一样,是人类文明的曙光。在西安半坡仰韶文化遗址、山西万泉荆村遗址、甘肃玉门火烧沟遗址、河南二里岗商朝遗址、河南辉县琉璃阁殷墓都曾有埙的发现。这些埙均为陶制,但有圆形、椭圆形、橄榄形、鱼形、平底卵形等不同形状,亦有无音孔(只有吹口)、一音孔、二音孔、三音孔、五音孔之别。埙在古代是奏宫廷雅乐的乐器,《诗经·小雅》云:“伯氏吹埙,仲氏吹篪。”埙有过灿烂与辉煌,但雅乐衰败后,埙也近乎失传,民间所见所用多属玩具之类,已不作为乐器使用。

从20世纪后期开始,一些有心的民乐家各自通过创研、烧制,发掘和推广了一批大大小小、各式各样的埙类乐器,不但扩大了音域,丰富了表现力,且依器作曲,使这件几近湮灭、凤凰涅槃般的民族乐器焕发生机,重新出现在舞台上。由于其音色苍古沉郁、辨识度极高,还获得一些影视导演的青睐,多次成为影视音乐的主角,给万千观众留下了深刻的印象。