两个传奇

围绕上阳宫,还有两件不可不说的逸事。

第一个故事与音乐有关。

我们之前讲过元稹的《连昌宫词》,其中一联“李谟擫

笛傍宫墙,偷得新翻数般曲”下,元稹还有一笔自注:

笛傍宫墙,偷得新翻数般曲”下,元稹还有一笔自注:

明皇于上阳宫夜后按新翻一曲,属明夕正月十五日,潜游灯下。忽闻酒楼上有笛奏前夕新曲,大骇之。明日,密遣捕捉笛者诘验之。自云:“其夕窃于天津桥玩月,闻宫中度曲,遂于桥柱上插谱记之。臣即长安少年善笛者李谟也。”明皇异而遣之。

这里,元稹发挥了他传奇作家的本领,讲述了一个故事。

我们已知道唐玄宗是个音乐家,《旧唐书》本纪说他“性英断多艺,尤知音律”,能演奏横笛、琴、拍板、羯鼓、琵琶等多种乐器,尤擅羯鼓。因为专情音乐,连上朝时还在作曲,《唐人说荟》杨巨源《吹笛记》载:“上尝坐朝以手指上下按其腹。朝退,玄宗上朝之际尚身怀玉笛构思作曲。”

玄宗还是个吹笛高手。开元某年正月十四日夜,他在上阳宫试吹了一首新创作的笛曲。第二天是正月十五,他就微服出宫观赏灯会(玄宗自小在洛阳长大,熟悉各坊街巷,出宫是很有可能的),忽听酒楼上有人在吹笛,吹的竟然就是他昨晚写好的那支新曲,于是大为惊骇。第二天,就秘密派人把那个吹笛人抓来审问。

吹笛人答:“前晚我在天津桥赏月,闻听宫中有人吹笛,就靠着桥柱把曲子记在了谱上。我叫李谟,是善吹笛的长安少年

。”

。”

大概因此机缘,李谟加入了玄宗的“皇家爱乐乐团”——梨园,专职供奉宫廷,开元中被认为是吹笛第一人。玄宗很赏识他,段安节《乐府杂录》载:

开元中,内人有许和子者,本吉州永新县乐家女也……既美且慧,善歌,能变新声……遇高秋朗月,台殿清虚,喉啭一声,响传九陌。明皇尝独召李谟吹笛逐其歌,曲终管裂,其妙如此。

这个“闻笛偷曲”的故事是不是够离奇,也够浪漫?

元稹在《连昌宫词》中只是顺手写到,但张祜这首《李谟笛》则专写此事:

平时东幸洛阳城,

天乐宫中夜彻明。

无奈李谟偷曲谱,

酒楼吹笛是新声。

偏偏张祜的经历还与元稹有些交集。

据学者考证,元和十五年(820)秋,时任宣歙观察使的令狐楚看重张祜的诗才,曾让他誊写300首诗附于奏状,向唐穆宗举荐。然而,张祜的晋身之路被元稹阻断了:

祜至京师,属元稹号有城府,偃仰内庭,上因召问祜之词藻上下,稹曰:张祜雕虫小巧,壮夫不为,若奖激大过,恐变陛下风教。上颔之。由是寂寞而归,为诗自悼云:贺知章口徒劳说,孟浩然身更不疑。

是张祜作《李谟笛》在先,还是元稹写《连昌宫词》在先

,我们今天已无从猜解了。有一点可以确认,在被写入诗文前,这个故事必定早就流传了开来。

,我们今天已无从猜解了。有一点可以确认,在被写入诗文前,这个故事必定早就流传了开来。

后世文士继续演绎着“闻笛偷曲”故事。

元曲名家王恽“读《开元遗事》去取唐人诗而为之”,作散曲《乐府合欢曲》,其三的这支小令几乎照抄了张祜的旧诗:

岁东巡,洛阳城,天乐宫中夜彻明。不忆李谟偷曲去,酒楼吹笛有新声。

清代戏剧家洪昇有传奇《长生殿》,搬演玄宗、贵妃情事,其第十四出名为“偷曲”,写李谟闻《霓裳羽衣曲》,在宫墙外偷记曲谱。不过,剧中的李谟由长安少年变成了江南少年。

再讲第二个故事。这个故事初看去浪漫奇异,实有悲伤的底色。

我们之前说过,上阳宫北面和西面与神都苑相接,而谷水贯穿上阳宫,将其分为东西两处。有一天,诗人顾况与三个诗友来到神都苑谷水下游赏春,偶然在水流中看到漂来的大梧桐叶叶面上题有诗句:

一入深宫里,年年不见春。

聊题一片叶,寄与有情人。

这很像现代人玩的漂流瓶游戏。第二天,顾况跑到谷水的上游,也找来大梧桐叶题上一首回赠诗,放入水中。此后十余日,有其他人在苑中春游,又从水中获得题诗的梧桐叶,拿来给顾况看:

一叶题诗出禁城,

谁人酬和独含情?

自嗟不及波中叶,

荡漾乘春取次行。

多么浪漫的奇遇啊,那传诗的宫人无由得见,她那声“不及波中叶”的喟叹,多么让人伤感。

以上“梧叶题诗”的故事,最早见于晚唐孟棨的《本事诗》中“情感第一”。

顾况生活的年代大致从开元年间到元和年间。他比较高寿,据说活了90多岁。其事迹见载于《旧唐书》本传,但传中并没有记载这节题诗故事。可见那是后世笔记小说家的虚构编排。

顾况本人有一首诗倒是提到了上阳宫,即《洛阳行送洛阳韦七明府》:

始上龙门望洛川,

洛阳桃李艳阳天。

最好当年二三月,

上阳宫树千花发。

疏家父子错挂冠,

梁鸿夫妻虚适越。

这是一首送别诗,也是挽留友人的诗。用什么挽留呢?用洛阳的风光景色。

洛阳南面的龙门和北面的上阳宫,成了诗中的风景地标。“上阳宫树千花发”有春意涌动的感觉,是“活句”。这首诗与梧叶题诗毫无关涉。

最早将上阳宫红叶从御沟流出一事写入诗中的,似乎是徐凝。他的《上阳红叶》一诗,已将宫人愁怨和流出御沟的红叶相联结,但并没有叶上题诗这样夸张浪漫的情节:

洛下三分红叶秋,

二分翻作上阳愁。

千声万片御沟上,

一片出宫何处流。

徐凝生活的年代要比孟棨早几十年,年龄大约与张祜相当,与白居易有交往而年齿稍晚。或许正是这首诗给了孟棨创作灵感和原始材料,编撰出了“梧叶题诗”的故事。

自孟棨《本事诗》过后,类似的奇情故事层出不穷。

唐末吴人范摅有笔记小说集《云溪友议》,卷下有《题红怨》一篇,分两段,第一段即搬取孟棨“梧叶题诗”故事增饰而成:

明皇代,以杨妃、虢国宠盛,宫娥皆颇衰悴,不备掖庭。常书落叶,随御水而流云:旧宠悲秋扇,新恩寄早春。聊题一片叶,将寄接流人。顾况著作,闻而和之。既达宸聪,遣出禁内者不少。或有五使之号焉。和曰:愁见莺啼柳絮飞,上阳宫女断肠时。君恩不禁东流水,叶上题诗寄与谁。

范摅的版本与《本事诗》有三处不同:一是明确了年代是在玄宗天宝年间;二是宫人的题诗不同;第三是结果不同,顾况的和诗传到了玄宗那里,因此而有不少宫人被放出宫外,获得了自由!范摅的改写版更接近于小说。

《题红怨》的另一段,又增加一则诗人卢渥的类似故事:

卢渥舍人应举之岁,偶临御沟,见一红叶,命仆搴来。叶上乃有一绝句,置于巾箱,或呈于同志。及宣宗既省宫人,初下诏,许从百官司吏,独不许贡举人。渥后亦一任范阳,获其退宫人,睹红叶而吁怨久之,曰:当时偶题随流,不谓郎君收藏巾箧。验其书,无不讶焉。诗曰:水流何太急,深宫尽日闲。殷勤谢红叶,好去到人间。

时间是在宣宗朝大中年间,题诗也不同。更妙的是,卢渥还娶到了此前红叶题诗的宫女。真是一个大团圆的结局,平添很多喜乐!

“红叶题诗”此后成了经典桥段,后代类似的宫怨诗很多,在唐宋笔记小说中也衍生出各种变异的版本。比如五代时孙光宪《北梦琐言》卷九所载《云芳子魂事李茵》,北宋时张实改写的“话本”小说《流红记》,元人白朴、李文蔚改编的杂剧《韩翠苹御水流红叶》和《金水题红怨》。

《太平广记》卷一百六十引《玉溪编事》有一则名为《侯继图》的故事,与卢渥奇遇情节相同,只不过不是“红叶传诗”,而是“飞叶传诗”了:

侯继图尚书本儒素之家,手不释卷,口不停吟。秋风四起,方倚槛于大慈寺楼。忽有木叶飘然而坠,上有诗曰:“试翠敛双蛾,为郁心中事。搦管下庭秋,书成相思字。此字不书石,此字不书纸。书向秋叶上,愿逐秋风起。天下负心人,尽解相思死。”后贮巾箧,凡五六年。旋与任氏为婚,尝念此诗。任氏曰:“此是书叶诗。时在左绵书,争得至此?”侯以今书辨验,与叶上无异也。

后来明人徐渭将这个故事编到了杂剧集《四声猿》里,题名为《女状元》,于是广为人知。

无论是“梧叶题诗”“红叶传诗”,还是“飞叶传诗”,这些故事的产生和不断改编,并没有打破不合理的旧有秩序,可以理解为文学上的一种救赎。

孟棨《本事诗》还记载了另一开元宫人的诗作《袍中诗》,诗有前序:“开元中,赐边军纩衣

,制自宫人。有兵士于袍中得诗,白于帅。帅上之朝,明皇以诗遍示六宫。一宫人自称万死,明皇悯之,以妻得诗者,曰:‘朕与尔结今生缘也。’”诗作如下:

,制自宫人。有兵士于袍中得诗,白于帅。帅上之朝,明皇以诗遍示六宫。一宫人自称万死,明皇悯之,以妻得诗者,曰:‘朕与尔结今生缘也。’”诗作如下:

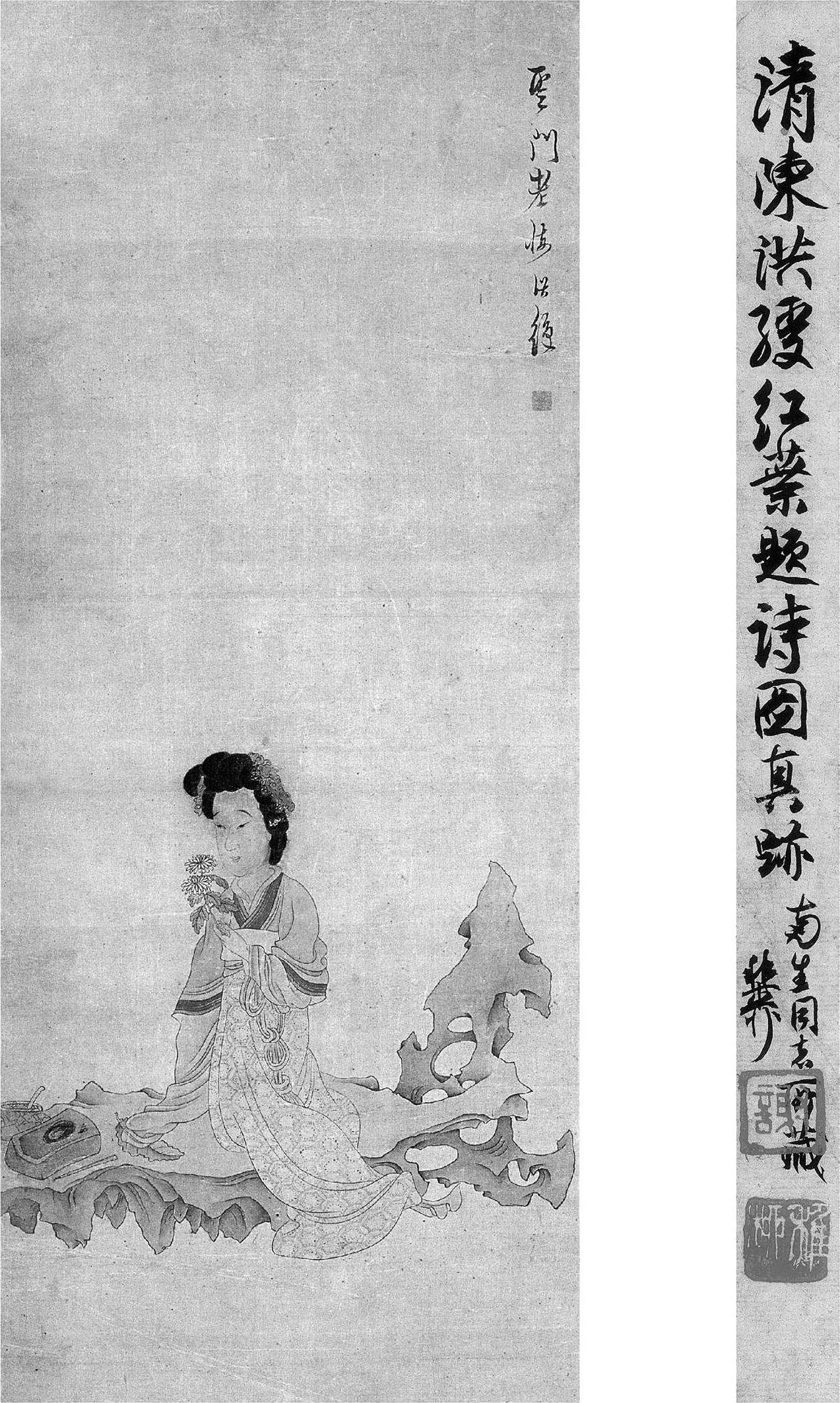

〔清〕陈洪绶《红叶题诗图》

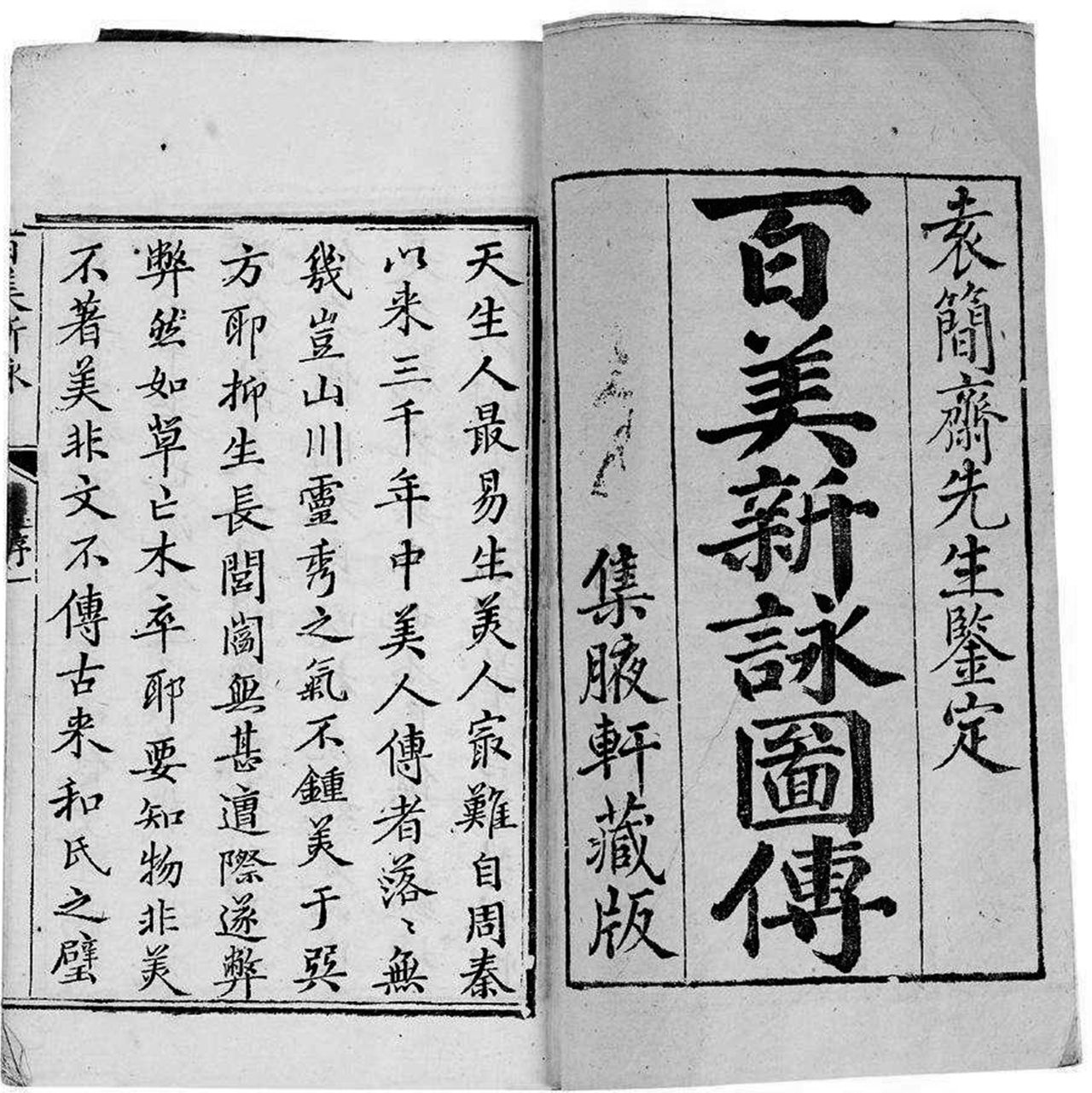

《百美新咏图传》书影

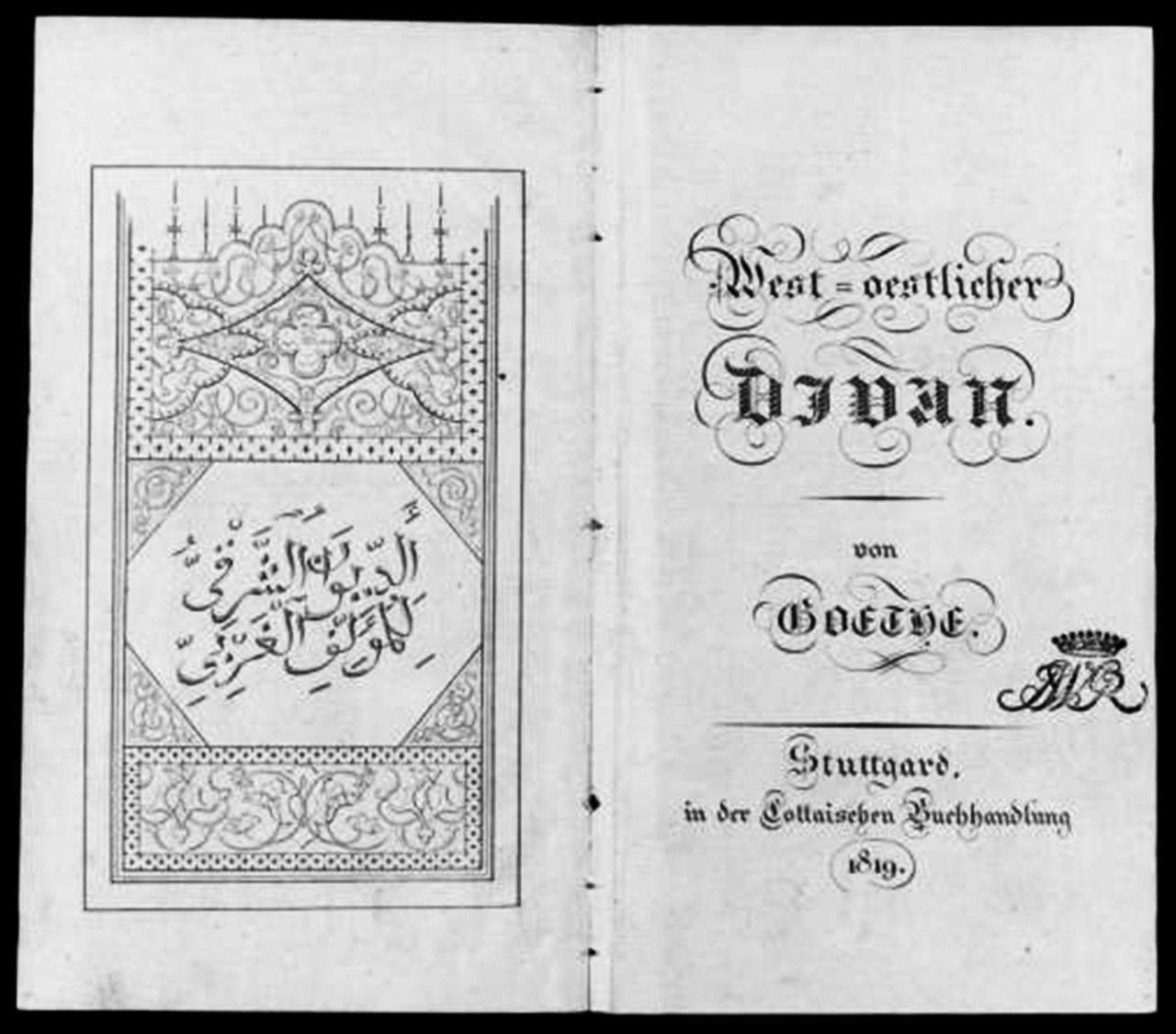

[德]歌德《西东合集》书影

沙场征戍客,寒苦若为眠。

战袍经手作,知落阿谁边。

蓄意多添线,含情更著绵。

今生已过也,结取后生缘。

与红叶传诗模式类似,这次是袍中传诗,而且还因为帝王的介入调和,得了个圆满结局。

清代时,《袍中诗》被编入由袁枚审定的《百美新咏图传》。此书后来传入欧洲。1824年,英人彼得佩林汤姆斯(PeterPerring Thoms)根据该书节译出了诗选集《中国宫廷》(ChineseCourtship),汤姆斯误将宫女名字译为Kae-Yuen(开元)。1827年,德国文豪歌德依据这份译文材料,改写出了四首“中国诗”,发表于《艺术与古代》杂志。其中一首就是《袍中诗》,歌德把它改写成了宫女与骑士的浪漫叙事诗,进行了他的“世界文学”理想的一次尝试。

文学题材原型的变迁流转,类似科学现象中的“蝴蝶效应”,往往不可预测,也奇妙得很。