洛外官道

洛阳居天下之中,是当时的国际大都会,陆路交通发达,在四至方向有五条官道:一是西向的京洛道,二是北向的洛阳至太原道,三是东北方向的洛阳至卫、相、洺、邢道,四是洛阳以东的汴州道,五是洛阳以南的湘荆道。

京洛道因在两京之间,又称“两京道”,来往多是官员及其幕僚、仆役、驿站信使与行商。两京还是全国贡举、铨选的中心,因此,赴两京参加会试的士子和待选的官员也常常往来其间。

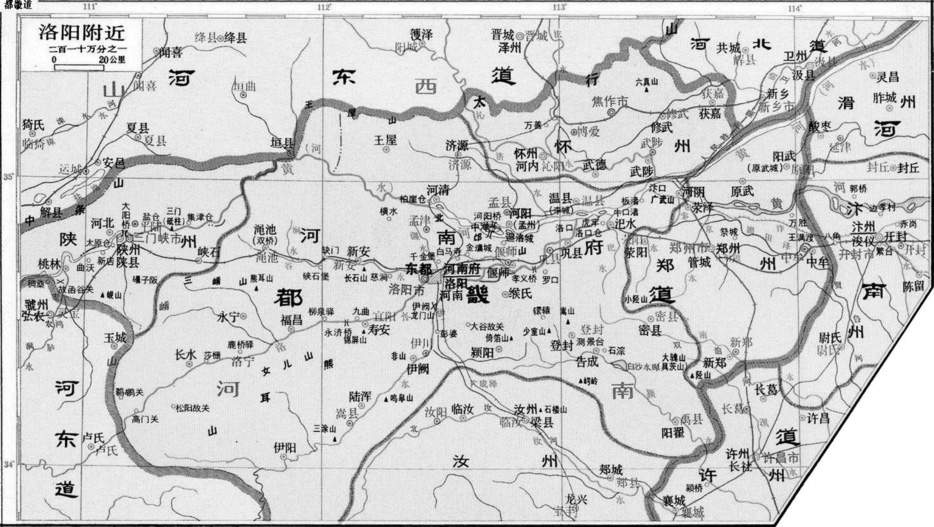

唐开元二十九年(741)都畿道洛阳附近图

“洛阳道”也是乐府古题,古辞古乐已不存。晋室南渡后,齐梁诗人将之改造为吟咏的诗材,不再合以歌乐。《乐府诗集》卷二十三“横吹曲辞”就收录了梁简文帝萧纲、简元帝萧绎、沈约、庾肩吾等人的《洛阳道》,或五言,或七言,内容多写士女游乐。当时的洛阳已是北朝都城,因此这些诗都不是直写洛阳,而是模拟想象和文化追忆。

其中,徐陵这首《洛阳道》其二值得一说:

洛阳驰道上,春日起尘埃。

濯龙

望如雾,河桥渡似雷。

望如雾,河桥渡似雷。

闻珂知马蹀,傍幰

见甍

见甍

开。

开。

相看不得语,密意眼中来。

徐陵不愧是《玉台新咏》的编纂者,这首诗的确写得声色旖旎:有视觉(春日驰道上的尘埃,笼罩宫苑的薄雾),有听觉(人马渡河桥时雷鸣似的喧响,马匹的顿足声,辔头垂挂的玉珂的相击声,旁边马车上佳人推开车门的声响),收束却是无声的目光的交汇。“不得语”和“密意”用字精妙,暗蓄很多情节,曲折幽微胜似一篇超短篇小说,手法很高超。

徐陵做过太子少傅,也即陈后主的老师。他曾当面批评后主和嫔妃们所写艳词“不达辞”。陈后主跟风写了《洛阳道》一组五首。其一简直就是徐陵上面这首的翻版,只是添加了一些情节:

喧哗照邑里,遨游出洛京。

霜枝嫩柳发,水堑薄苔生。

停鞭回去影,驻轴敞前甍。

台上经相识,城下屡逢迎。

踟蹰还借问,只重未知名。

与徐陵同代的张正见也有一首《洛阳道》,摹写早间出城游乐、傍晚归途情景,语境典雅:

曾城启旦扉,上路落春晖。

柳影缘沟合,槐花夹岸飞。

苏合弹珠

罢,黄间

罢,黄间

负翳归。

负翳归。

红尘暮不息,相看连骑稀。

洛阳道或洛阳陌,入唐以后也是常见的诗材。不过与齐梁诗作多凭借想象摹写不同,唐诗多含有真实的人生体验。陈子昂《春夜别友人二首》其一是一首留别诗,饯别宴会后,友人出城相送,不觉已至凌晨时分:

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐高树,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

唐玄宗有一首《途次陕州》,写于移驾行幸洛阳的途中,也是一首标准的“洛阳道诗”:

境出三秦外,途分二陕中。

山川入虞虢,风俗限西东。

树古棠阴在,耕余让畔空。

鸣笳从此去,行见洛阳宫。

张九龄就有应制诗《奉和圣制途次陕州作》,前面描摹出灵宝函谷关后所见地貌,至尾联境界忽然大开,有昂扬气度:

驰道当河陕,陈诗问国风。

川原三晋别,襟带两京同。

后殿函关尽,前旌阙塞通。

行看洛阳陌,光景丽天中。

隋朝大运河的开发,贯通了南北水系,洛阳水路与南方诸州互通。入唐后,亦有持续不懈的疏浚、修凿。如从江南去洛阳,就可坐船沿江南运河、邗沟、淮河、通济渠到板渚、洛口,转入阳渠故道、漕渠,可以直接进入洛阳城中,泊于北市的漕渠桥。如从河北幽州一带去洛阳,则可以行舟广济渠。这是水路的“洛阳道”。

唐代宗广德元年(763),韦应物被任命为洛阳丞,就是从江南水路去洛阳的。在广陵即将登船时,因怀念友人元大,作《初发扬子寄元大校书》。首联“凄凄去亲爱”这句,今天读来或许有点怪怪的,其实“亲爱”就是“亲密友人”之意:

凄凄去亲爱,泛泛入烟雾。

归棹洛阳人,残钟广陵树。

今朝此为别,何处还相遇。

世事波上舟,沿洄安得住。

晚唐陆龟蒙是松江甫里(今苏州甪直)人,曾屡次赴京应试,当年肯定也是走了同一条水路赴洛阳,然后再走京洛道去长安。他有一首乐府《相和歌辞江南曲》就描写了舟中赴洛经历,很有江南的柔婉情调:

为爱江南春,涉江聊采苹。

水深烟浩浩,空对双车轮。

车轮明月团,车盖浮云盘。

云月徒自好,水中行路难。

遥遥洛阳道,夹岸生春草。

寄语棹船郎,莫夸风浪好。

杜甫虽然没有写过“洛阳道”“洛阳陌”这样的诗题,却以同样意思写过两京道,即这首《戏赠阌乡秦少公

短歌》:

短歌》:

去年行宫当太白,

朝回君是同舍客。

同心不减骨肉亲,

每语见许文章伯。

今日时清两京道,

相逢苦觉人情好。

昨夜邀欢乐更无,

多才依旧能潦倒。

乾元元年(758)冬,杜甫暂离华州,赴东都洛阳探亲,这是途中的赠友诗。诗中数用俗语,尾句又加调侃,可见友情之亲切。此前一年十月,唐军曾暂时收复洛阳,故第三联说“今日时清两京道”。