宫城之规模

站在天津桥上,游人只能望见第一重端门和第二重应天门,应天门里的宫城就看不到了。

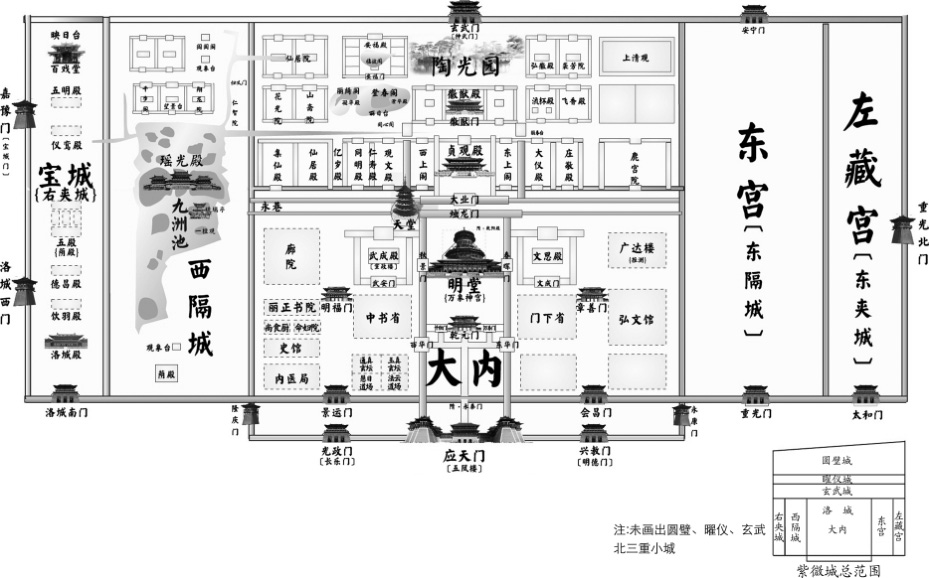

洛阳宫城在皇城以北,隋朝名紫微城,贞观六年(632)改称洛阳宫,武则天光宅元年(684)又改名太初宫。还是数字比较直观:宫城东西和南北长度都在2000米左右,总面积约4.2平方千米,是明清北京紫禁城的6倍,长安大明宫的1.3倍,规模惊人。这么一比较,就知洛阳宫城的雄壮阔大了。

此外,宇文恺初造隋东京时,将紫微城选址在洛阳城西北隅,这里是全城最高处,可高屋建瓴而俯瞰全城,又能有效防御。

紫微城分7个小城,中为大内,是皇帝居处和朝政之所,又有东西夹城、东西隔城,北面有禁军驻守的曜仪城

、圆壁城。此七小城与北斗七星相对,故得名紫微城或紫微宫。

、圆壁城。此七小城与北斗七星相对,故得名紫微城或紫微宫。

大内前为朝区,后为寝区。

隋唐洛阳紫微城图

大内紫微城的正南门称则天门,门上楼阁俗称“五凤楼”。神龙元年(705)避武则天讳改称“应天门”。正殿为乾元殿(即隋乾阳殿),是面阔13间、高约50米的巨大殿宇,四周有廊庑,四面开门,形成紫微城最大的宫院。垂拱三年(687)春,拆乾元殿,就其地基创建明堂。乾元殿东有文思殿,西有武成殿,皆与乾元殿东西并列,各成独立宫院。乾元、文思、武成三殿之北为皇帝寝区,正殿为贞观殿,乃皇帝召见群臣听政议政之殿。贞观殿之北即为后妃寝宫,外臣不得进入。贞观殿以北另有主殿名徽猷殿,两组宫院周围又有小殿,各有围墙封闭。

大内之西,东隔城为太子居住的东宫,西隔城北有九洲池宫苑,池北为皇子公主住所。池南有楼阁五殿,为举行皇家宴会之地。

宫城(紫微城)之南是太微城,又称宝城、南城。此处有门下省和中书省,其余机构均分布其侧。这里是中央官署办公所在地,为皇城的外朝。

洛阳宫城情况大致如此。外边的平民百姓是看不到内里的格局布置的,连朝臣也只能在宫城南面的官署区活动。

不过,也有两次意外。

一次是在垂拱四年(688)。十二月辛亥,明堂建成,号“万象神宫”,高峻入云,顶部立金凤,“铁凤入云,金龙隐雾”,“去都百余里外,遥望见之”。《旧唐书礼仪志》载:“自明堂成后,纵东都妇人及诸州父老入观,兼赐酒食,久之乃止。”应洛都百姓所请,武则天放洛阳百姓入紫微城参观万象神宫,还赐给酒食。在古代中国,帝王允许平民进入大内参观皇宫正殿,世所罕见。这样的举措也只有法王路易十四可与之媲美,可凡尔赛宫的总面积只是洛阳皇城的三十六分之一!

另一次发生在神功元年(697)。《新唐书》载:“神功元年一月庚子,有人走入端门,又入则天门,至通天宫,阍

及仗卫不之觉。”

及仗卫不之觉。”

这位勇敢的洛阳市民实在太过“神异”,从天津桥走入了端门,又从端门入则天门,一直走到了通天宫

,而守门吏和内廷侍卫竟然都没有察觉。他是乔装改扮成宫人模样了么?他是练就了某种奇术?若不是,这一天到底发生了什么?我们很好奇这位大胆闯入者后来的命运,只是史书记载太潦草简略了,并没有提供更多信息。

,而守门吏和内廷侍卫竟然都没有察觉。他是乔装改扮成宫人模样了么?他是练就了某种奇术?若不是,这一天到底发生了什么?我们很好奇这位大胆闯入者后来的命运,只是史书记载太潦草简略了,并没有提供更多信息。

皇城和皇城内的宫殿,很少被唐人拈来入诗。不过,武则天的明堂是个例外。她自己写了《明堂乐章》11首,当时她的文学侍从之臣有很多应和诗作。连“初唐四杰”之一的卢照邻也写过《中和乐九章》,来歌颂女皇的圣明和明堂的宏伟壮丽。

王昌龄的乐府旧题五古《放歌行》也提到了明堂:“南渡洛阳津,西望十二楼。明堂坐天子,月朔朝诸侯。”不过这里明堂所坐的天子是唐玄宗。

据后面几联“有诏征草泽,微臣献谋猷……幸蒙国士识,因脱负薪裘……但营数斗禄,奉养每丰羞。若得金膏遂,飞云亦可俦”的文意来看,推想该诗应是王昌龄干谒某朝臣时所作,时间在开元十五年(727)进士及第前。