第二节

支援英勇的抗日队伍

一、支援东北抗日义勇军

东北抗日义勇军是九一八事变以后东北各族各阶层人民、部分爱国官兵和绿林武装等自发组织起来的各种抗日武装的统称。义勇军的成分比较复杂,其中农村各阶层群众占50%以上,原东北军官兵及公安警察约占25%,绿林武装约占20%,知识分子和工人、商人、地主、士绅等约占5%。

九一八事变后第二天,东北地区就有义勇军的活动。1931年11月以后,在中国共产党的引领、支持和全国抗日救亡运动的推动下,义勇军更加蓬勃地发展起来。义勇军分布极广,在东北三省154个县中,有义勇军活动的达到93个,占60.4%。他们四处出击,袭击日、伪据点,破坏铁路、桥梁,伏击出扰之敌。他们在武器装备、军事训练各方面处于劣势的情势之下,为了挽救民族危亡揭竿而起,以血肉之躯和敌人以死相拼,这种民族气概、爱国精神得到了全国人民的声援。

金大学生自治会将“推进抗日工作,募款接济东北义勇军”作为自治会一项重要的日常工作。1931年年底,金大女生自治会为捐助义勇军,40多个女同学,放弃休息,通力合作,经过半个月的排练、准备,在寒假里开了一场募捐文艺演出,有抗战话剧《九一八》《南归》和英文短剧以及凤阳花鼓戏等,金陵女子大学(下称金女大)、汇文女中及中华女中同学也参与了表演,整台节目精彩纷呈,获得了观众雷鸣般的掌声。演出共募得大洋500多元,全部捐给了在冰天雪地里英勇战斗,捍卫疆土的东北义勇军。

1932年9月26日,金大社团南社(两粤在校学生和教职员组织)聚会时,大家一致认为聚会娱乐时不应该忘记救国,“即席提意自由捐款救济”筹得大洋60元,遂汇往东北,支持义勇军。后他们又在校刊上发表文章《北风寒峭》

:“北风寒峭,义勇军孤战无援,挣扎死门,其犹不为残暴日寇消灭者,全恃民众不断之接济。该会以吾国学子,恒河沙数,倘尽能如南社诸公踊跃输将,必可集腋成裘,蔚为实力屏障。不知本校同学感想如何?”希望同学们不要忘记在东北孤军奋战的义勇军,像南社会员一样积极捐款。

:“北风寒峭,义勇军孤战无援,挣扎死门,其犹不为残暴日寇消灭者,全恃民众不断之接济。该会以吾国学子,恒河沙数,倘尽能如南社诸公踊跃输将,必可集腋成裘,蔚为实力屏障。不知本校同学感想如何?”希望同学们不要忘记在东北孤军奋战的义勇军,像南社会员一样积极捐款。

10月,金大的同学会组织了两场为义勇军筹款的足球赛,邀集同学会中的足球名将多人组成劲旅,与中大学生混合队作两日角逐,所得票资,悉数捐助东北义勇军。一些校友专门放弃休息,自费从外地赶来参加比赛,“同学会足球名将,虽散居各地……昨日同来十二人”

,由于校友中足球名将较多,因此比赛激烈而精彩,吸引了南京众多大中学生前来观看,所得门票收入都捐给了义勇军。

,由于校友中足球名将较多,因此比赛激烈而精彩,吸引了南京众多大中学生前来观看,所得门票收入都捐给了义勇军。

12月19日,在金大校务会议上,经陈裕光校长的提议,参会者第二次讨论了教职员捐助义勇军事宜,决定从自由捐助入手,为顾及有些教职员的经济状况,制定了分期缴付办法,陈裕光分别致函各教职员说明此事,大家纷纷响应,几天之内,认捐数额就达到大洋830元。

1933年11月9日,《国立中央大学日刊》上刊登了中大为东北义勇军募捐的通知,要求教职员连续6个月,将每月工资的1%捐出,学校先垫付资金汇给东北义勇军。

二、支援马占山将军抗日

1931年10月初,日军进逼黑龙江省,形势非常危急,黑河警备司令兼步兵第3旅旅长马占山

受命出任黑龙江省政府代主席兼代军事总指挥,领导全省抗战。10月16日,日军以伪军张海鹏部3000余人向嫩江江桥南端进犯,被守军击败。日军闻讯后立即以第16联队为骨干组成“嫩江支队”,准备出战江桥。为此,马占山增调兵力约1.6万人,加强江桥防御。

受命出任黑龙江省政府代主席兼代军事总指挥,领导全省抗战。10月16日,日军以伪军张海鹏部3000余人向嫩江江桥南端进犯,被守军击败。日军闻讯后立即以第16联队为骨干组成“嫩江支队”,准备出战江桥。为此,马占山增调兵力约1.6万人,加强江桥防御。

11月4日至5日,日军嫩江支队在飞机和炮火支援下,连续两次向江桥发起进攻,均被守军击退。6日,日军增调两个大队驰援嫩江支队,并发起更大规模的攻势,激战竟日,中国守军坚守阵地。11月12日,日军又以步、骑兵3000余人,发起轮番攻击,未能得逞。18日拂晓,日军增至7000余人,再次向马占山阵地发起总攻。激战至下午6时,守军伤亡严重,奉命撤退。19日,黑龙江省省会齐齐哈尔沦陷。

江桥抗战是九一八事变爆发后东北军官兵大规模抵抗日本侵略的壮举,表现出中国人民不屈不挠的抵抗意志,得到了全国人民的赞扬和支持。

全国各地群众自动组织慰问团、后援会,捐钱捐物,支援黑龙江省抗战。上海、哈尔滨等地的青年学生纷纷投笔从戎,组织了“青年援马团”,参加抗日队伍,奔赴疆场。金大同学对于马占山孤军抗日誓死不屈之精神非常钦佩。11月,学生组织51个募捐队上街募捐,共募得大洋1300元,除此之外大家省吃俭用,把各自的零用钱也捐了出来,“干事会整理清楚,计共大洋二百九十七元一角,小洋一百九十四角,铜元八十八枚,共合大洋三百十四元五角,业已捐助援马青年团云”

,同学们为马占山抗日的经费做了力所能及的贡献。

,同学们为马占山抗日的经费做了力所能及的贡献。

1931年12月,青年援马团由上海到南京后,住在金陵大学,该团大力宣传马占山在黑龙江省打击日本侵略的嚣张气焰,捍卫中华民族尊严的事迹,鼓舞了师生的抗战意志。离校前,青年援马团团长张少杰在金大大礼堂发表了演讲,南京各学校团体都派了代表来参加,张表示援马团团员将冒着危险到黑龙江,同马占山部队一起抗日,即使战死沙场,也是死而无憾,大家听了都嘘唏掩泣。校刊报道了张少杰演讲的情况:

青年援马团于二十年十二月二十八日告别本校北上,临行该团团长张少杰在本校大礼堂首都各学校团体欢送会中演说,说至“明知此去天寒岁暮,有死无生,然国已不国,生何可喜,死又何悲”等语,阖座为之嘘唏掩泣,其情景犹历历在吾人目前。今锦州失守,热河告危,援马已无去路矣,想见该团之愤慨也。爰录其诀别辞于后,用志爱国征人怀抱之一斑,其辞云:“别矣,永别矣,相见无日矣。在此绝别临期心弦震裂之时,敬致最后绝言于我同胞前……兹同人等今日北上,纯系尽我天职,出诸自动。明知天寒路远,亦决冒险前进,得能达到黑地,同马将军歼彼倭奴,则虽暴骨沙场,死也无憾。所望我热血同胞,前仆后继,踏着我等血迹,勇敢前进。同胞乎,我等行矣,别矣,魂游塞外,后会难期,易水高歌,悲不成语,谨祝后方同胞,为国珍重。”

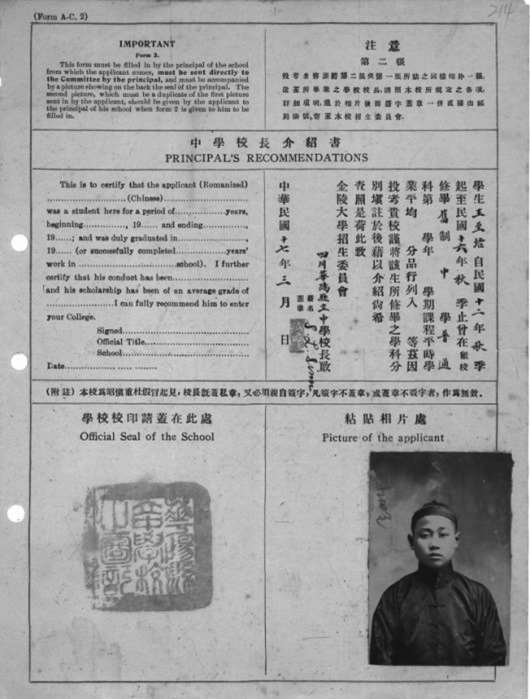

金大农学院三年级学生王至培,四川成都人,性格沉默寡言,但极富爱国感情。青年援马团到达南京后,他和团员们彻夜长谈,了解了该团的情况后,毅然歃血宣誓,决定随团出发,奔赴东北疆场。12月25日校刊上报道:“昨据王君自称,渠自东北为日人吞并,政府坐视马占山失败,精神痛苦已极,迄闻沪上有青年援马救国团之组织,无日不向往之。今此愿得遂,甚觉安慰,个人成败利钝,原非所计云。”

同学们听到这个消息,都很支持他,专门为他开了欢送会,校内爱国救亡运动达到高潮。

同学们听到这个消息,都很支持他,专门为他开了欢送会,校内爱国救亡运动达到高潮。

图1-2 1928年王至培报考金大时,四川华阳县中学校长的介绍信

三、支援“一·二八”淞沪抗战

日本侵占中国东北后,又准备在中国沿海最大城市上海发动进攻,以转移欧美各国对其侵占东北、炮制伪满洲国的注意力,迫使国民政府承认其占领东北的既成事实,并企图把上海变成它侵略中国内地的桥头堡。

1932年1月28日午夜,日军海军陆战队以装甲车为前导,分三路突袭闸北,攻占天通庵车站和上海火车北站。国民革命军第19路军在总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴指挥下奋起抵抗,一·二八淞沪抗战爆发。在淞沪抗战中,中国第19路军和第5军在人民群众支持下浴血奋战30多天,以装备简陋之师,抗击装备精良之敌,连续击败日军的进攻,迫使日军三易主帅,数次增兵,死伤惨重,使侵华日军遭受九一八以来最沉重的打击。中国军队为反抗侵略、洗雪国耻,也付出了伤亡约1.4万人的重大代价,在中华民族抗日战争史上写下了光辉的一页。

在淞沪战事中,日军凭借陆海空的优势兵力,对上海狂轰滥炸,“倭奴肆暴蹂躏上海吴淞”“炸弹纷落如雨,前途危险极甚”,

位于上海的中央大学商学院和医学院损失惨重。商学院过去一直以租赁房屋办学,1931年4月在上海江湾新体育会路刚新建成院舍一座,这次在日军的炮火中,房屋、校具、图书等尽遭焚毁,共计损失104.7万元。医学院“校具仪器书籍用品之易于携取者盖被抢去无余,至于院舍,计正教室(即办公室各科教室及各科实习室)及解剖室全部被毁,学生宿舍(并图书室)及动物室半部轰毁”

位于上海的中央大学商学院和医学院损失惨重。商学院过去一直以租赁房屋办学,1931年4月在上海江湾新体育会路刚新建成院舍一座,这次在日军的炮火中,房屋、校具、图书等尽遭焚毁,共计损失104.7万元。医学院“校具仪器书籍用品之易于携取者盖被抢去无余,至于院舍,计正教室(即办公室各科教室及各科实习室)及解剖室全部被毁,学生宿舍(并图书室)及动物室半部轰毁”

,共损失55.66万元。由于校舍被毁,医学院后来只得借用圣约翰大学校园维持上课。日本不顾公理公法,轰炸炮击平民区,摧残学校、文化机关,使学生流离失所,如此罪恶行径激起了广大师生的极大愤慨。

,共损失55.66万元。由于校舍被毁,医学院后来只得借用圣约翰大学校园维持上课。日本不顾公理公法,轰炸炮击平民区,摧残学校、文化机关,使学生流离失所,如此罪恶行径激起了广大师生的极大愤慨。

当时中央大学虽已放假,但是许多同学仍留在学校。1月30日,淞沪抗战的消息传到南京,中大全体留校学生500余人立即赶赴行政院,向政府提出质问,为何解散抗日救国会,解散抗日群体,行政院院长汪精卫避而不见,只派秘书出面应付,学生愤然离去。当时的《申报》报道:“中大全体留校学生五百余人,卅日赴行政院递质问书,质问三点:一、接受无理要求;二、明令解散抗日救国会,献媚外邦;三、明令禁止民众组织义勇军。并以吴铁城身为市长,接受无理要求,解散抗日群体,求欢帝国主义者,请即撤职查办,为后来者戒。秘书曾仲鸣接受,允代转汪。学生认为不满,一日再质问。”

31日,中大教授会发表《告国民党领袖书》,正告国民党当局不要依赖国联,应派部队参战,对民众的抗日运动不能压制。当时的《申报》报道:“中大教授会卅一日发表告国民党领袖,慎重进退,谓进非倖致,退亦非宜,然世平则享拱而深居,世乱则退避而畏缩,朝拜命而夕挂冠,晚辞职而晨受禄,朝位非儿戏,诸公贵任所在,甚愿存以慰之。中大教授卅一日忠告政府,对日强硬到底,勿依赖国联,急调海空军力助陆军作战,对民众抗日运动勿再压抑。”

中大医学院院长颜福庆

在“上海市民地方维持会”中担任会员,负责医疗救护工作,他组织在沪的师生和医务人员成立了医疗救护队,奔赴前线为伤病员服务。其中中大医学院的教职员工及留校学生被编为救护第四队,出入枪林弹雨,到2月中旬,他们共救护了士兵、市民300多人,取得了很好的救护成绩。

在“上海市民地方维持会”中担任会员,负责医疗救护工作,他组织在沪的师生和医务人员成立了医疗救护队,奔赴前线为伤病员服务。其中中大医学院的教职员工及留校学生被编为救护第四队,出入枪林弹雨,到2月中旬,他们共救护了士兵、市民300多人,取得了很好的救护成绩。

在南京的中大学生组织了“前敌后援队”,支持第19路军抗战。万一、向超凡、吴子我等17位同学于2月8日携带教育部介绍信和京沪卫戍总司令陈铭枢的介绍信,乘火车到达苏州,请缨抗敌,被安排在第19路军内做救护、输送等工作。当时的《民生报》报道了中大后援队支援第19路军抗战的新闻:

中大学生组织前敌后援队,原计廿六名定昨日(七日)上午十一时启程,嗣因队员中,有几名临时生病,不克日行,遂致今日(八日)上午五时在该校集合,乘七时半京沪车去苏州,与苏十九路军接洽后再行赴沪……

教育部公函:顷据中央大学学生万一、向超凡、吴子我等十七人来部面称,现因倭军在沪无端向我开衅……生等窃愿从戎报国,相率赴沪,报效第十九路军,担任工作,恳请钧部准予证明,以便效力等情,查该生等均爱国青年,热忱可嘉,自已照准,相应函请查照,准赐收容,藉效驰驱,至极公宜。此致驻沪第十九路军。

陈铭枢原函:中大请缨学生十七名,可编作救护输送等工作,以遂他们救国之愿。此致蒋总指挥、蔡军长、毛师长。陈铭枢。

中大教职员成立了支援淞沪抗战的“教职员后援会”,为前线将士捐款捐物,鼓舞士气,蒋光鼐、蔡廷锴给中大“教职员后援会”回函,对他们“庇食粮、输财物……节衣缩食,深知仁人志士之心”深表感谢,19路军永远铭记中大的友谊。

中大工学院院长顾毓琇

在九一八事变后,即在《中央日报》和《每日时事新报》上发表了文章《抗日救国办法》,呼吁国人奋起抗日。这次他亲率中大学生到南京车站恭送十九路军将士赴上海抗击日寇。从车站回来后,他马上翻出昔日所作的《荆轲》剧本,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返”的慷慨悲歌,让他热血沸腾,豪气顿生。他不分昼夜,伏案挥毫,写成了四幕历史剧《岳飞》,并请国民党元老张静江题签,及时推向社会。《岳飞》热情讴歌了为收复失地而精忠报国的民族英雄岳飞和所向披靡的“岳家军”,鞭挞了认贼作父、里通外国的大汉奸秦桧等卖国贼。顾毓琇用《满江红》唱出了人民奋起抗敌的共同心声,激起了广大军民的同仇敌忾之心:

在九一八事变后,即在《中央日报》和《每日时事新报》上发表了文章《抗日救国办法》,呼吁国人奋起抗日。这次他亲率中大学生到南京车站恭送十九路军将士赴上海抗击日寇。从车站回来后,他马上翻出昔日所作的《荆轲》剧本,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返”的慷慨悲歌,让他热血沸腾,豪气顿生。他不分昼夜,伏案挥毫,写成了四幕历史剧《岳飞》,并请国民党元老张静江题签,及时推向社会。《岳飞》热情讴歌了为收复失地而精忠报国的民族英雄岳飞和所向披靡的“岳家军”,鞭挞了认贼作父、里通外国的大汉奸秦桧等卖国贼。顾毓琇用《满江红》唱出了人民奋起抗敌的共同心声,激起了广大军民的同仇敌忾之心:

上国衣冠,沦夷狄,风凄雨歇;执干戈,龙腾虎啸,牺牲壮烈。寸寸黄金长城土,团团白雪燕京丹,好河山,终不让人占,心长切。

偏安耻,犹未雪,失地恨,何时灭?要从头完整金瓯残缺!民众同仇拼骨肉,将士敌忾涂青血。到最后胜利定属我,弥前阙!

在抗战时期,人们愈加认识到了《岳飞》的重要现实意义。在著名剧作家曹禺的导演下,国立剧专在陪都重庆的国泰大戏院公演了《岳飞》,连演四天,场场爆满,极大地激发起中国人民锄奸抗日的爱国热情。第五天,国民外交协会又招待美、苏、英、法驻华大使及其他外交使节观看,并向他们各赠“还我河山”旗帜一面,以向世界表明中国人民抗战到底的决心。这次演出之后,国立剧专每年都在大后方巡回演出,收到很好的宣传效果。该剧一直演到抗日战争胜利。

九一八事变后,金大校刊专门开辟了《国货专刊》,用来发表师生提倡国货、抵制日货的文章。一·二八淞沪抗战后,日货有进入市场的迹象,金大同学在学习之余,积极配合首都各界抗日救国会检查日货,学生三木(笔名)写了《浦口抽查日货记》

登在校刊上,对此项工作有诸多细节描写:“溯自客岁本市检查封存日货以来,成绩颇佳。自上海停战会议进行后,闻日货源源输入,首都各界抗日救国会,为贯彻经济绝交宗旨起见,遂有抽查仇货之举。又近闻本市有少数商店,私自启封,售卖仇货。此种不良举动,应绝对禁绝,抽查所以防止此种流弊。首都各界抗日会,乃划分本市为东南西北中下关浦口七区,进行抽查。各区抽查人员由该会全体委员临时之征聘,鉴别日货专家会,同本市各大中学学生、农会工会及教育会、区党部推派之代表,共同组织,抽查队抽任之。每区由该会推委员一人,担任队长。队长下设组长若干,以便分头进行,收分工合作之效。月之七日,大雨滂沱,浦口区抽查队队长韩荣森,与金大代表段天煜、沈乃森、蔡维屏、蒋德骐,及农专代表二人,校工一人冒雨前往。渡江后,即赴津浦路救国会请其协助抽查……嗣后乃沿大马路按客岁检查登记表进行抽查,孰知各店旧有封存之日货,已启封,叩其因……一并将上述所有情形,报告各界抗日会,以为将来处置之根据云。”

登在校刊上,对此项工作有诸多细节描写:“溯自客岁本市检查封存日货以来,成绩颇佳。自上海停战会议进行后,闻日货源源输入,首都各界抗日救国会,为贯彻经济绝交宗旨起见,遂有抽查仇货之举。又近闻本市有少数商店,私自启封,售卖仇货。此种不良举动,应绝对禁绝,抽查所以防止此种流弊。首都各界抗日会,乃划分本市为东南西北中下关浦口七区,进行抽查。各区抽查人员由该会全体委员临时之征聘,鉴别日货专家会,同本市各大中学学生、农会工会及教育会、区党部推派之代表,共同组织,抽查队抽任之。每区由该会推委员一人,担任队长。队长下设组长若干,以便分头进行,收分工合作之效。月之七日,大雨滂沱,浦口区抽查队队长韩荣森,与金大代表段天煜、沈乃森、蔡维屏、蒋德骐,及农专代表二人,校工一人冒雨前往。渡江后,即赴津浦路救国会请其协助抽查……嗣后乃沿大马路按客岁检查登记表进行抽查,孰知各店旧有封存之日货,已启封,叩其因……一并将上述所有情形,报告各界抗日会,以为将来处置之根据云。”

1932年5月28日,第19路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴,居正、张治中、李济深等政军界负责人,以及10万军民,冒雨在苏州公共体育场隆重举行规模宏大的淞沪抗日阵亡将士追悼会,悼念阵亡将士。金大教职员代表刘国钧、吴山雨和学生代表孙耀华、黄虎赓等参加了追悼会,孙耀华在校刊上发表了文章:

五月廿七日早六时许,黄虎赓、凌康源二君与余乘车出发,代表我校同学赴苏参加淞沪抗战阵亡将士追悼大会。时晨光熹微,细雨濛濛,校中净肃之现象,未之前见,一若我全校同学哀思吾忠勇抗日阵亡将士之深忱焉。七时抵下关,专车停于月台之右。移时,各团体代表均陆续而至,我校教职员代表刘国钧、吴山雨先生亦姗姗而来。九时半专车蠕蠕而动,直驶苏州。车中有十九路军代表招待,亭午款以中餐,极为殷勤。午后四时半抵苏,时车站上军警密布,墙壁满贴追悼大会标语,情景严肃……

念八(即廿八)为追悼大会之期,是日上午天气阴沉,愁云密布,有如天公故示其悲意与愁容,而哀悼我□为民族争光荣之阵亡将士者。晨七时许,余至市中一观,道中警戒森严,五步一哨,十步一岗,交通要口均树立素色牌楼,上题“宁为战死雄儿,不为亡国奴民”“浩气长存”等横匾,状极雄观,□极动人。八时许至会场,正中十门内悬有图画二大幅,一为蔡廷楷(应为锴——引者注)将军指挥作战之情形,一为翁旅长照垣死守吴淞之状况,慷慨激昂,精神勃发,忠勇之将士前仆后继,鲜血淋漓,极为悲惨。余步行及此,热血沸腾,神志为动,对于我为民族争生存,牺牲头颅,洒尽鲜血之抗日诸先烈,不禁肃然起敬。对于诸参战之勇士,而顶礼膜拜也……

四、支援山海关抗战

日本占领东北之后,深知山海关(又称榆关)是连接东北和华北的咽喉要地。此外,山海关是关内援助东北义勇军主要通道,日军决定首先夺取素有“天下第一关”之称的山海关。1933年1月1日,日军驻山海关铁路守备队在其司令部门前和附近分投数枚炸弹,然后指称中国守军所为,遂借机猛攻山海关。尔后,其增援部队在飞机、军舰和坦克的掩护下不断加强攻势。驻守在这里的东北军何柱国部只有一个团,仍进行了英勇顽强的抵抗,打退日军多次进攻,终因寡不敌众,被迫于3日下午退出山海关。日军占领山海关后,接着向周围的战略要地发动进攻,逐步控制了关内外的交通要道。

山海关之战,中国守军以不足2000人的兵力,与具有优势装备之敌3000余人激战三日,表现了广大爱国官兵守土抗战的气概,打击了日军不可一世的凶焰,振奋了中华民族的精神,从而揭开了华北军民长城、察哈尔抗战的序幕。

山海关失陷后,华北形势更加危急。1月16日,中大学生自治会全体干事向政府请愿,向教育部请愿,要求出兵收复山海关,印发了《告全国青年同学书》,号召全国学生武装起来,打击入侵华北的日寇。同时在学校里募集抗日救国基金,在资金支援上尽微薄之力。1月下旬,中大学生再度发起了爱国运动,他们组织队伍,上街检查日货,惩治奸商;开办特种民众学校,进行抗日自卫的教育,发动广大群众起来抗日;发起使用国产布衣运动,使民众养成俭朴的风气,节衣缩食,以资助前线部队等。同学们坚信“民气未亡,国魂未死”,亟盼政府当局实行全国总动员,派兵北上,反攻山海关,死守热河。当时《新民报》发表了中大学生会的《抗日宣言》:“全国同胞公鉴:东北沦陷,于焉一年,山河破碎,民族存亡,发引千钧,危如累卵……顷者淞沪之腥血未干,榆关之井耗又至,倭奴狼子野心,得陇望蜀,直欲全举关中,囊括华夏,是而可忍,孰不可忍!敝校全体同学,禀天下兴亡,匹夫有责之训,深惧我五千年历史,至此而终,四万万同胞,永成奴隶,一息尚存,宁甘待毙,今后决加紧抗日工作,从实际努力,其办法为:1.组织仇货检查队,以惩治奸商;2.开办特种民办学校,以实施抗日自卫教育;3.励行国产运动,以养成俭朴风气;4.节约缩食资助义勇军。尤望邦人君子,一致兴起,为国前驱,忠诚团结,共赴国难。更望政府当局,规划全国总动员,派兵北上,收复失地。严令守土长官,反攻榆关,死守热河。更应立个计划,积极接济义勇军,守土尺地,不容割裂。宁为玉碎,不为瓦全……”

然而国民党当局对学生的爱国言行明显地表示出冷漠和拖延,使学生一次又一次的失望,没有看到失地的收复。

五、支援长城抗战

日军占领山海关后,步步紧逼,于1933年2月占领承德。为了迫使国民党政府承认长城是所谓中满边界线,达到把东北三省和热河从中国版图上分割出去的目的,很快就出动兵力向长城各口推进。长城抗战于3月上旬首先在冷口打响,接着扩展到东段各隘口。日军在坦克、飞机、大炮的火力支援下,向长城一线猛犯。中国军队在冷口、界岭口、喜峰口、罗文峪、古北口等长城主要关口与日军展开激烈的争夺,阻止了日军的攻势。特别是在3月中旬的喜峰口、罗文峪战斗中,宋哲元

将军的第29军官兵以有我无敌的气概,手持大刀,拼死肉搏,予日军以大量杀伤,打出了中国军队的威风。当时日本报纸哀叹,这是“六十年来未有之侮辱”。后来风靡华夏的歌曲《大刀进行曲》,虽然是在全国抗战爆发后创作的,但其题材源于此。这段时间,日军的各路分兵进攻受挫,在某些局部战场,中国军队还取得了战术上的胜利,夺回了一些村镇和阵地。

将军的第29军官兵以有我无敌的气概,手持大刀,拼死肉搏,予日军以大量杀伤,打出了中国军队的威风。当时日本报纸哀叹,这是“六十年来未有之侮辱”。后来风靡华夏的歌曲《大刀进行曲》,虽然是在全国抗战爆发后创作的,但其题材源于此。这段时间,日军的各路分兵进攻受挫,在某些局部战场,中国军队还取得了战术上的胜利,夺回了一些村镇和阵地。

长城抗战是九一八事变后国民党军在华北所进行的第一次较大规模的抗击日本侵略的战役。在此次战役中,广大爱国官兵奋勇苦战80余日,给骄横一时的日军以沉重打击,振奋了全国的人心。

1933年1月11日,在中大校长罗家伦

主持的校务会议上,形成决议:“兹因外寇日亟,本大学全体一致敌忾同仇。除本校同仁业由薪水项下按成捐助外,特行发起自由捐款以资助械弹”,并推选罗家伦、汪旭初、童冠贤、胡刚复、卢孝侯、邹树文、黄建中、张仲鲁、许恪士、孙本文十人为募捐委员,发起了“征集御侮捐”

主持的校务会议上,形成决议:“兹因外寇日亟,本大学全体一致敌忾同仇。除本校同仁业由薪水项下按成捐助外,特行发起自由捐款以资助械弹”,并推选罗家伦、汪旭初、童冠贤、胡刚复、卢孝侯、邹树文、黄建中、张仲鲁、许恪士、孙本文十人为募捐委员,发起了“征集御侮捐”

,计划购买子弹捐给华北部队。教职员纷纷捐款,其中工友们也从微薄薪水里慷慨解囊,捐了243.56元大洋,捐款明细登在了中大日刊上。

,计划购买子弹捐给华北部队。教职员纷纷捐款,其中工友们也从微薄薪水里慷慨解囊,捐了243.56元大洋,捐款明细登在了中大日刊上。

学校共募集到大洋九千元,请军政部兵工署代购了子弹10万发,捐赠给宋哲元部5万发,关麟征部2.5万发,商震部2.5万发。

学校共募集到大洋九千元,请军政部兵工署代购了子弹10万发,捐赠给宋哲元部5万发,关麟征部2.5万发,商震部2.5万发。

鉴于华北战事日益危急,为了慰劳前方抗敌将士、救护伤兵,3月27日,金大校长陈裕光主持召开校务会议,商议去年为东北义勇军募集了850元,但义勇军不幸败北,后热河失陷,该款一直未寄出,后议决先拨其中400元,寄天津大公报馆转交29军宋哲元部,以当慰劳。并致函天津大公报馆:“本大学全体教职员同仁所捐薪金四百元,嘱为汇寄陆军廿九军宋哲元军长部属,聊当慰劳。特将该款由上海银行寄奉,即希察照,惠转地方协会,迅交该军。并乞贵馆代为领取该军收据,随邮寄下。”

请报馆办理相关手续。

请报馆办理相关手续。

陈裕光在校务会议上还决定金大及金大附中的全体教职员、学生近期举行游艺募捐大会,名称定为“金陵大学救国募捐大会”,由马文焕、李德毅等担任筹委会成员。筹委会在次日的会议中,决定邀请四名同学加入筹委会,并很快组织两场募捐游艺大会,有话剧、平剧等表演,票价分2元、1元及5角三种。

4月中旬,金大学生会进行了改选,在召开的新学生会第一次会议上,有同学表示:“同学一百八十余人鉴于前方军情之紧张,特联名要求学生会将会款扫数

捐助抗日将士”,遂讨论决定,“该会存款扫数汇寄(据会计处非正式的统计,约有三百七十余元),一俟全体大会通过,即将施行。”后经学生会统计,会费共424.39元,全部寄给了天津大公报馆,转交给华北前方抗日牺牲最大的部队,该款后来汇给了陆军第二师黄杰部,师长及时将收条及谢函由报馆转交给金大。学生会还邀请抗日名将张治中来校做演讲,听众很多,演讲后还放映了抗日电影,以激起同学们捍卫国家的斗志。

捐助抗日将士”,遂讨论决定,“该会存款扫数汇寄(据会计处非正式的统计,约有三百七十余元),一俟全体大会通过,即将施行。”后经学生会统计,会费共424.39元,全部寄给了天津大公报馆,转交给华北前方抗日牺牲最大的部队,该款后来汇给了陆军第二师黄杰部,师长及时将收条及谢函由报馆转交给金大。学生会还邀请抗日名将张治中来校做演讲,听众很多,演讲后还放映了抗日电影,以激起同学们捍卫国家的斗志。

金大农专学生会同学,得知宋哲元的大刀队在战场上打出了中国军人的神威,非常高兴,看到报载前线缺少大刀的新闻后,“特发起募大刀捐”,发起了募集资金定制大刀的活动,共募得大洋70多元,定制了25把大刀,每把刀上刻有“抗日”二字,由农专学生会推派代表送给宋哲元部。宋哲元收到大刀后,特复电表示感谢:“周铭新兄转金大农专学生会公鉴:承赠大刀廿五把,业经照收,杀敌有资,感泐曷既。特谢。宋哲元叩。支印。”

六、支援绥远傅作义将军抗战

绥远省是贯通华北和西北的重要战略地区,日本侵略者认为控制了这一地区,北可向苏联出击,南可下华北腹地。为此日军1935年夏即制订了政治谋略和军事进攻两手并用夺取绥远的计划。

绥远省政府主席兼35军军长傅作义拒绝了来自日方的多次威逼利诱,并自1936年初开始从各方面做好了抗战的准备;同时不断向蒋介石、阎锡山要求支援。毛泽东同年致函傅作义,指出:“保卫绥远,保卫西北,保卫华北,先生之责,亦红军及全国人民之责也。”

11月15日,日、伪军5000余人,向绥东红格尔图中国守军阵地发起猛烈进攻,红格尔图守军顽强抵抗,打退了日、伪军的进犯,摧毁了敌人的指挥所。12月9日,傅部又乘胜克复另一个战略要地锡拉木楞庙,在傅部的强大攻势下,伪军两个旅起义反正。傅作义部三战三捷,肃清了绥远境内的伪军,挫败了日军西侵绥远、建立“蒙古国”的图谋。毛泽东对绥远抗战给予高度评价,称绥远抗战为“全国抗战之先声”

11月15日,日、伪军5000余人,向绥东红格尔图中国守军阵地发起猛烈进攻,红格尔图守军顽强抵抗,打退了日、伪军的进犯,摧毁了敌人的指挥所。12月9日,傅部又乘胜克复另一个战略要地锡拉木楞庙,在傅部的强大攻势下,伪军两个旅起义反正。傅作义部三战三捷,肃清了绥远境内的伪军,挫败了日军西侵绥远、建立“蒙古国”的图谋。毛泽东对绥远抗战给予高度评价,称绥远抗战为“全国抗战之先声”

,“四万万人闻之,神为之旺,气为之壮”

,“四万万人闻之,神为之旺,气为之壮”

。

。

绥远抗战是中国局部抗战时期取得胜利的战役,极大地振奋了全国人民的民族精神,社会各界掀起了一场轰轰烈烈的援绥抗战热潮,全国人民同仇敌忾,后方民众纷纷作援绥之举。1936年11月,中大校长罗家伦亲赴绥远前线,慰问将士,写下了在抗战时期广为流传的《告绥远将士书》,文字激昂铿锵,饱含感情:

绥远前线各军武装同志:

我们血染的山河,一定永久为我们所有,民族的生存和荣誉,只有靠自己民族的头颅和鲜血才可保持。这次我看见各位将士塞上的生活,已认识了我们民族复兴的奇葩,正孕育在枯草黄沙的堡垒中,等候怒放。我深信各位不久更可以使世界认识我们中华男儿还是狮子,并非绵羊。我们全国同胞的热血,都愿意奔放到塞外的战壕里,助各位消灭寒威,激荡忠愤。我现在筹俸国币一千元,本欲供各位杀敌前一醉,但是想起这是长期斗争,并非一次的慷慨赴难,所以愿将这些小的款项,改为医药卫生设备之用,备各位壮士裹伤再战。现在整个民族的命运,抓在我们手里,我们大家都无所逃于天地之间。只有我们血染过的山河,更值得我们和后世的讴歌和爱护。我诚恳热烈地向各位致敬,更愿代表国立中央大学三千教职员和学生,向各位致敬。

罗家伦

二十五年十一月十二日绥远

11月17日,根据校务会议决议,中大为捐款事宜颁发了《布告》,“学生捐款以学系为单位,各学系学生捐款由各学系负责。募捐人送交本校会计组代为汇出,会计组制给临时收条,并在校刊公布”。20日,学校发起了教职员“一日薪资所得”捐款活动,学校先行垫付汇前方。同学们也踊跃捐款,其中土木系“四年级收三十七元一角二分,三年级收二十二元,二年级收二十四元,一年级收二十元。共计二百零三元一角二分”。收到同学们的捐款后,傅作义特回函“敬悉惠赐慰劳捐款八百五十三元一角三分,已于二月十三日由北平上海银行转来,悉数收讫……并祈代向同学致谢为荷”。

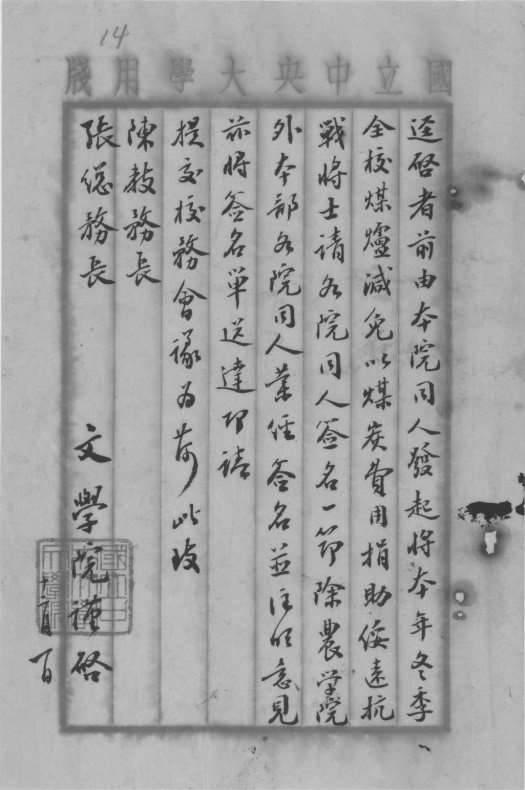

图1-3 文学院提议节省煤炭费资助绥远抗战的函(1936年12月1日)

12月1日,中大文学院王伯沆、吴梅、方东美等教职员提议本年度冬天大家减少煤炉的使用,把节约的煤炭费捐助绥远抗战,此提议得到了学校教职员的大力支持并在校务会议上通过。

一个冬天共节约煤炭费550元,全部汇给了绥远前线将士。后傅作义回函表示感谢,“贵校教职员先生节省煤费捐输劳军,殊深感愧,除公布前方将士同资感励外……”

一个冬天共节约煤炭费550元,全部汇给了绥远前线将士。后傅作义回函表示感谢,“贵校教职员先生节省煤费捐输劳军,殊深感愧,除公布前方将士同资感励外……”

此外,1937年1月,中大学生还购买了203卷(计4木箱另3卷)绊疮膏捐给绥远的部队。

此外,1937年1月,中大学生还购买了203卷(计4木箱另3卷)绊疮膏捐给绥远的部队。

金大师生也驰电慰劳。教职员电曰:“匪伪侵边,国难日亟,公等奋起,挥戈杀贼,迭迭听捷音,莫不感奋……除拼一日所得汇寄外,特电慰劳。”

教职员带头捐款,学生无不踊跃,在校三院学生自治会发动下,校园里立即展开了各种方式的援绥募捐活动。学校足球队邀上海圣约翰大学球队来京定期进行足球友谊赛,所得售券和捐款全数汇绥。学生社团组织则联合在校举办盛大“援绥募捐游艺大会”,金大歌咏团上台表演合唱,学生玲玎剧社演出拿手好戏——话剧《中国妇人》。著名学生社团南社演奏“夏威夷音乐”,农学院蚕桑系附设之女子职业班女同学,则用自育茧丝,亲手缝制丝棉背心,寄给前线“慰劳前方冰天雪地抗敌之杀敌将士”。

教职员带头捐款,学生无不踊跃,在校三院学生自治会发动下,校园里立即展开了各种方式的援绥募捐活动。学校足球队邀上海圣约翰大学球队来京定期进行足球友谊赛,所得售券和捐款全数汇绥。学生社团组织则联合在校举办盛大“援绥募捐游艺大会”,金大歌咏团上台表演合唱,学生玲玎剧社演出拿手好戏——话剧《中国妇人》。著名学生社团南社演奏“夏威夷音乐”,农学院蚕桑系附设之女子职业班女同学,则用自育茧丝,亲手缝制丝棉背心,寄给前线“慰劳前方冰天雪地抗敌之杀敌将士”。

金大同学的抗日热忱给前线将士极大鼓舞,傅作义将军亲自给金大教职员和同学拍来复电,电中详列绥远前线抗敌战果,称“杀敌致果,军人天职,辱荷慰勉,弥增感奋”,表示“捍卫守土,早具决心,辱承策勉,弥深奋励!除展示前方将士鼓励外,特电奉复”。

傅将军的来电把前线抗战将士的心与金大师生紧紧地连在了一起。尽管政府对绥远抗战和民众的援绥之举,仍然以低调处理,但金大校园中,师生的救亡热忱却在持续高涨,并不因此稍减。

傅将军的来电把前线抗战将士的心与金大师生紧紧地连在了一起。尽管政府对绥远抗战和民众的援绥之举,仍然以低调处理,但金大校园中,师生的救亡热忱却在持续高涨,并不因此稍减。