第二章

爱喝糖水的“果子”

爸爸常说:“这世界是千姿百态的,有向阳的植物,就有喜阴的,这与它们生活的环境和成长的经历有关,我希望我的女儿是追逐阳光而开的花。”

爸爸妈妈给我最大的影响就是乐观勇敢、热爱生活,凡事多看好的一面。爸爸是教文学的,我从小睡前总喜欢缠着爸爸讲诗词。爸爸每天兑一杯糖开水给我喝,像浇灌一株甜蜜的花。

到现在我还爱喝糖水。

上个世纪六十年代初,爸爸十几岁,正值国家困难时期,家家都不富裕,读中学的爸爸带着他上小学的弟弟妹妹,每个周末都去勤工俭学补贴家用。兄妹三人拉着平板车给工厂送砖、送米、送糖,有时候也把麦草拉进城,送到东郊纸厂当造纸原料。

爸爸回忆说,从城外一路把货拉进城需要走大半天的时间,走路都累,更何况还拉着一车重物。那时马路坑洼不平,全是碎石,不时还有小石子被车轮弹起来打到孩子们头上,每天回家脚上全是水疱。那时工人一个月挣二三十块钱,他们拉一趟车能挣七八块,所以第二天还是忍痛踩着水疱,跟着工人叔叔们的板车队继续干。

他们最向往的是给皮革厂送货,因为皮革厂的伙食团会给大家管一顿饭——猪油饭。猪油是从皮革厂的猪皮上刮下来的,攒多了就交给负责伙食的大师傅熬制成油,炒饭用。那时候的人极少能沾荤腥,吃猪油饭,简直是一件香死人的美事。孩子们早饭、午饭都不吃,空一天的肚子拉货,就盼着晚上的那一大碗香饭。

有时候是给糕点厂或糖厂拉糖,那时候的糖是古巴糖,是一种焦黄色没有提纯的糖。他们得和大人们的板车队一起把糖拉到倒桑树、二仙桥、神仙树这几个仓库。

那些年大家都饿,工人们把车拉到僻静的地方,就会停下来休息。看四下无人,就开始集体行动——大家各自拿出搪瓷茶缸,瞅瞅没人看见就用手指抠装糖的麻袋,从麻袋窟窿眼里抠出糖块儿来。他们把抠出的糖块儿放进茶缸里,兑着茶水喝,没有热水的就近去路边水沟里舀点水,也能喝上。

只要知道当天要拉糖,大家就很踊跃。因为那时候粮食紧张,糖更紧张,每家每户一个月只有半斤糖的指标。工人们早上不吃饭,其实也没什么早饭可吃,大家都空着肚子,等着抠点糖吃。糖厂仓库接收糖的人多少知道点情况,但也睁一只眼闭一只眼。

拉米的时候,工人们也想出了办法。因为货送到仓库时,仓库只收米,米口袋是要返还给工人的。于是有人就在拎着口袋倒米的时候,两手分别捏住袋子后角,捏紧一点,手里就各攥着一小把米。假装抖一抖,好像口袋已经倒空了,再放回平板车上。等回家以后,关上家门,把所有口袋都拿出来抖一抖,残余的米收集起来能有半斤多。如此多拉几趟下来,一家人这个月的口粮就有了。

爸爸是个忠厚人,又有文艺少年的傲骨,对大家的做法,他理解但不认同。他送的糖和米从不短斤缺两。大家喝糖水时,他就硬生生扭过头去,咬牙忍住。

不过有一次,爸爸在送糖途中因为低血糖饿昏过去了。同行的人便灌了他一口糖水,爸爸悠悠醒转,便是那一口糖水的味道让他终生难忘。

所以在我长大的过程中,爸爸就总是兑糖开水给我喝。爸爸一生都笃信糖水能治病,也能治愈不开心。他想让他的女儿每天都沉浸在甜蜜中。

我小时候脸上有雀斑,刚到成都时,城里的小朋友常拿这个缺点奚落我,疏远我,叫我“麻姑”。童言无忌,却很伤人,小孩子的心灵很容易蒙上阴影。外婆就给我讲丑小鸭的故事,但童话故事只能憧憬一次,而更多的时候,需要自己去寻找一些快乐来让自己鼓起勇气。

于是我就画画、唱歌,虽然我长得比较普通,但我可以画出美好的东西,让小伙伴们羡慕不已。画画的过程很能丰富内心,可以不用理会外界的任何非议,只要随心而行。

城里的小朋友们不爱跟我玩,这倒给自己省下了不少时间来画画、弹琴、做手工。爸爸常说:“这世界是千姿百态的,有向阳的植物,就有喜阴的,这与它们生活的环境和成长的经历有关,我希望我的女儿是追逐阳光而开的花。”

妈妈就很简单了:“保持开朗,努力学习。爸爸妈妈就是你的朋友。”外婆说:“长得丑的果子就会努力长得甜。”我说:“等我长甜了,第一个给外婆尝。”可惜外婆没能等到我成熟,在我十六岁的时候,她去世了。这是我永久的遗憾。

画画、音乐和书籍是常伴我的一束光。少女时代的我比较沉默,朋友不多,会选择那些不以貌取人的朋友,而对聊不来的人则一言不发。爸爸看我常常独来独往,一个人在角落里画画,挺心酸,总会给我灌点心灵老鸭汤:“我的女儿画得越来越好了,所以上苍如果给你一些缺点,就一定会赋予你一些优点,有短处就一定会有长处。”没想到我咯咯笑着回他:“对啊对啊,上苍如果让一个人的左腿短一点,就一定会让他的右腿长一点。”爸爸就又心疼又好笑地戳我的脑袋,喊我“鬼精灵”,不过他能感觉出我的内心已经因丰富而强大,不用活在别人的眼里了,像那一株绕过石头继续趋光的树苗。

在我从小的印象中,爸妈首先是我的朋友,其次才是我的父母。

我的好奇心重,爱好又太多,经常由着性子去做我喜欢的事情。初三时,马上就要考试了,我还沉迷在捏一个泥塑作品当中,没去背我不喜欢的化学元素表和数学公式,考试的结果可想而知。

当我拿着化学考卷回家时,爸妈却并没有怎么责怪,而是反复欣赏我已经完成的泥塑作品,并精心地为我保存了下来。他们知道我是个感性的娃,创作冲动一起来,很难强迫我分心去背书学习,为了一张试卷浇灭孩子的爱好和激情,没有必要。

我记得爸爸对我说:“一次考试证明不了你很差。”后来我拿回了数学考卷,用两次考试证明了我就是很差,爸妈就不那么淡定了。好在我的物理拿了高分,爸妈才松了一口气。

这也算有得有失吧,考卷上的分数带来的悲喜是短暂的,考砸一次并不会晦暗人生,考赢一次也不足以光耀门楣。几乎不会有人将考卷珍藏下来回忆童年,但孩提时的作品却可以一直留存,长大后每次看到都会心一笑,它们记录了那年少时的快乐时光。

中学时期捏的泥塑

成长中,没有什么比快乐更重要。生活中,没有什么比心有所爱更值得。

现在有很多人都是应试教育下的高分学霸,成年后除了做专业对口的工作之外,别无他长。两点一线重复的生活,每天忙于保持收支平衡,对于任何人都是空洞而乏味的。一旦面临失业便惶惶不安,为了保住仅有的工作,压抑得性格都扭曲了。一旦感情受挫,便寄希望于另寻一个人照亮自己的生活,却总是找不到理想中最合拍的那个人。

也许原因不在别人。如果自己不会跳舞,换一个舞伴,同样不会跳。步入老年以后,更是无趣,孩子成年了,伴侣离开了……开亮所有的灯,循环放着电视,除了家里那一方天地,再没有什么精神寄托,剩下的只有日积月累的挑剔、唠叨和负能量。心无所爱,唯有空虚陪伴始终。等到年纪大了,学习、工作甚至家庭都成了过去,才会发现有一个爱好往往比一个爱人更暖心。

我很感激父母从小保护了我对艺术的追求、对生活的热爱和对世界的好奇心。这让我哪怕遇到不如意时,可画画,可弹琴,可刺绣,可雕塑,可写书,可做手工,可去户外跋山涉水,可在家里种花养草。我有太多获得快乐的方式抚平创伤,足以生活得乐观而自信。

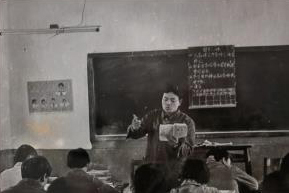

爸爸年轻时在名山中学教书

小时候,老爸常教育我说:“读书,除了获取知识,更重要的是为了学会思考,理解生活。”我深以为然。

上了师范以后,需要实习了,因为工作的需要,妈妈带我去医院做了祛斑。几个月后,结痂掉尽,洗出一张光洁的脸,妈妈笑着说:“原来我的女儿这么漂亮啊,大大方方走上讲台吧!”

越长大,我就越感谢父母对我的鼓励、宽容和理解。

时光渐逝,爸爸妈妈老了,有时在电子产品面前手足无措,换成是我引导他们了。我还记得第一次教爸爸在电脑上打字,他像一个小孩子一样兴奋、认真,输入“我爱你”三个字足足用了三分钟。

我教他们上网,妈妈第一次提出的要求就是想听一首他们那个时代的歌,使劲回忆歌名叫作“掀起你的头盖骨”,惊得我脑门出了一层汗:那个时代的歌这么重口味?爸爸赶紧纠正:“《掀起你的盖头来》。”一搜,果然好听。妈妈又惊又喜,像遇到一个老朋友一样听不够,高兴得随音乐手舞足蹈。

智能手机时代,我试着教爸妈用微信。我把手机借给爸爸先熟悉一下,刚离开一会儿,就听爸爸大声喊我。问他什么事,他说:“借你人头一用。”

几十年的养育之恩,终于到要还债的时候了吗?我一脸狐疑地走到老爸跟前,他笑眯眯地说:“老爸不才,把手机玩‘熄火’了,需要你来人脸认证。”

微信让爸妈与老同学、老朋友沟通更方便,但与此同时,二老也对手机上传播的各种消息深信不疑,屡屡上当。我也语重心长地对他们说:“上网,除了获取知识,更重要的是为了学会思考,识破骗子的各种套路……”

“闪一边儿去!”老爸笑骂。这句经典名言从此有了新解。

时代不同了,女儿长大了,是该我守护他们的时候了。