第二章

国家权力机构如何运行

中华人民共和国宪法规定,人民代表大会制度是中国的根本政治制度。国家的最高权力属于全国人民代表大会及其常务委员会;各级人民代表大会是同级政府的最高国家权力机关。

人民代表大会制度的主要特点

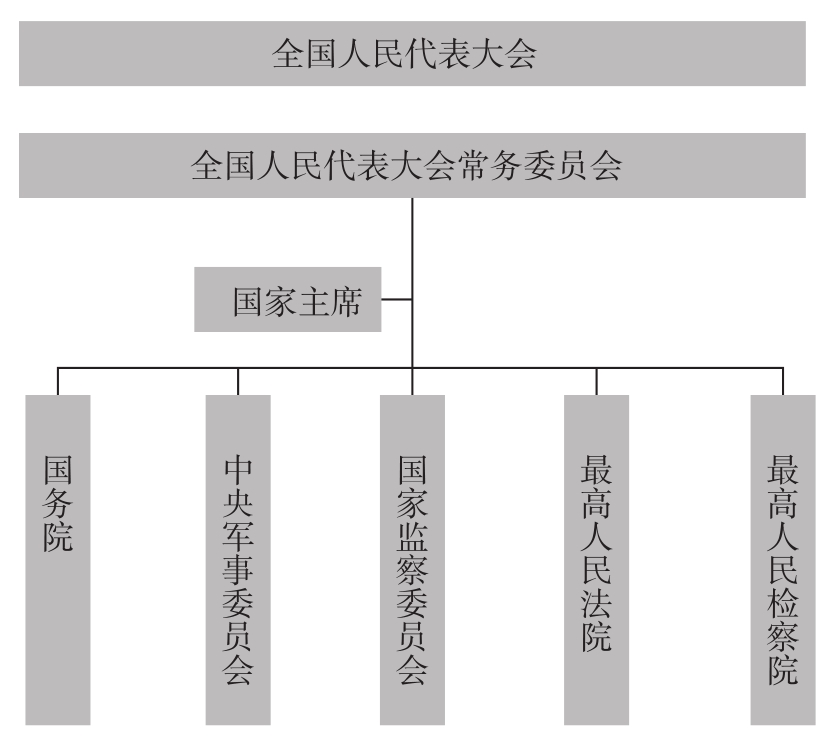

中国的国家机构体系图

与西方国家的议会制度相比,人民代表大会制度的主要特点是:人民代表大会是中国的国家权力机关,由各级人民代表组成;除县和县以下人民代表大会代表由居民直接选举产生外,其他各级人民代表由下级人民代表大会间接选举产生;人民代表大会不接受西方国家普遍推行的立法、行政、司法三权分立的原则,而坚持“议行合一”的原则;人民代表大会也不推行西方的代议制度,而实行民主集中制的原则;西方国家的议会在法律上独立于任何政党,与此不同,人民代表大会也在中国共产党的领导之下;人民代表大会不实行西方国家流行的两院制,而实行一院制。

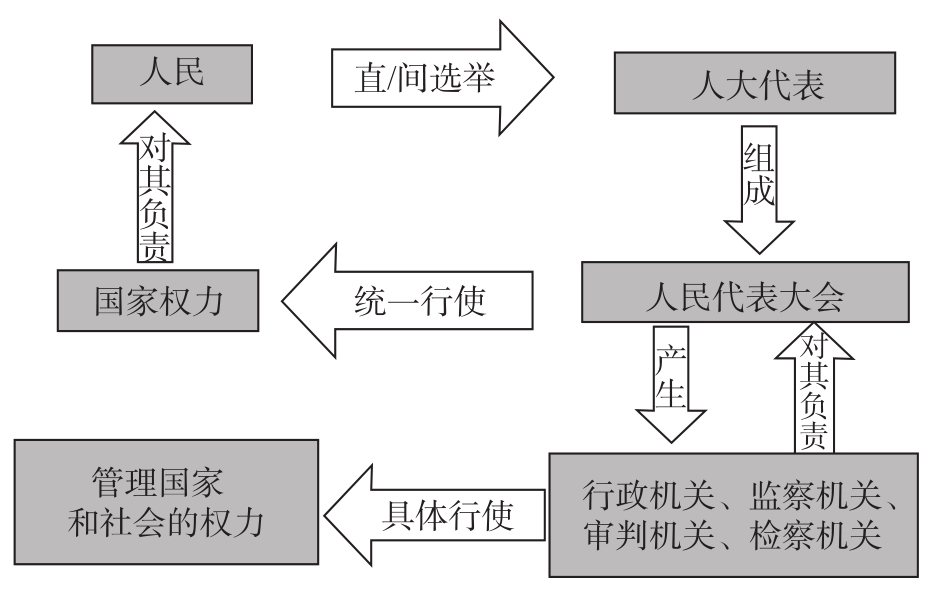

根据《中华人民共和国宪法》和人民代表大会组织法,作为根本政治制度的人民代表大会制度,主要有五个层面的含义:第一,人民代表大会的权力来源是人民,由人民选举产生,对人民负责,受人民监督;第二,人民代表大会的权力运行采取集体行使的原则,集体审议,集体决策,严格按照民主集中制的原则办事;第三,人民代表大会产生其他国家机关,国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人大产生,对它负责,向它报告工作,受它监督,在人大统一行使国家权力这个前提下划分职权,展开工作。第四,人民代表大会制度确立相应的中央地方关系,划分中央和地方国家机构职能,遵循在中央统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。第五,人民代表大会制度确定整个国家和民族自治地方的关系,在维护国家统一基础上,各少数民族聚居的地方实行民族区域自治。

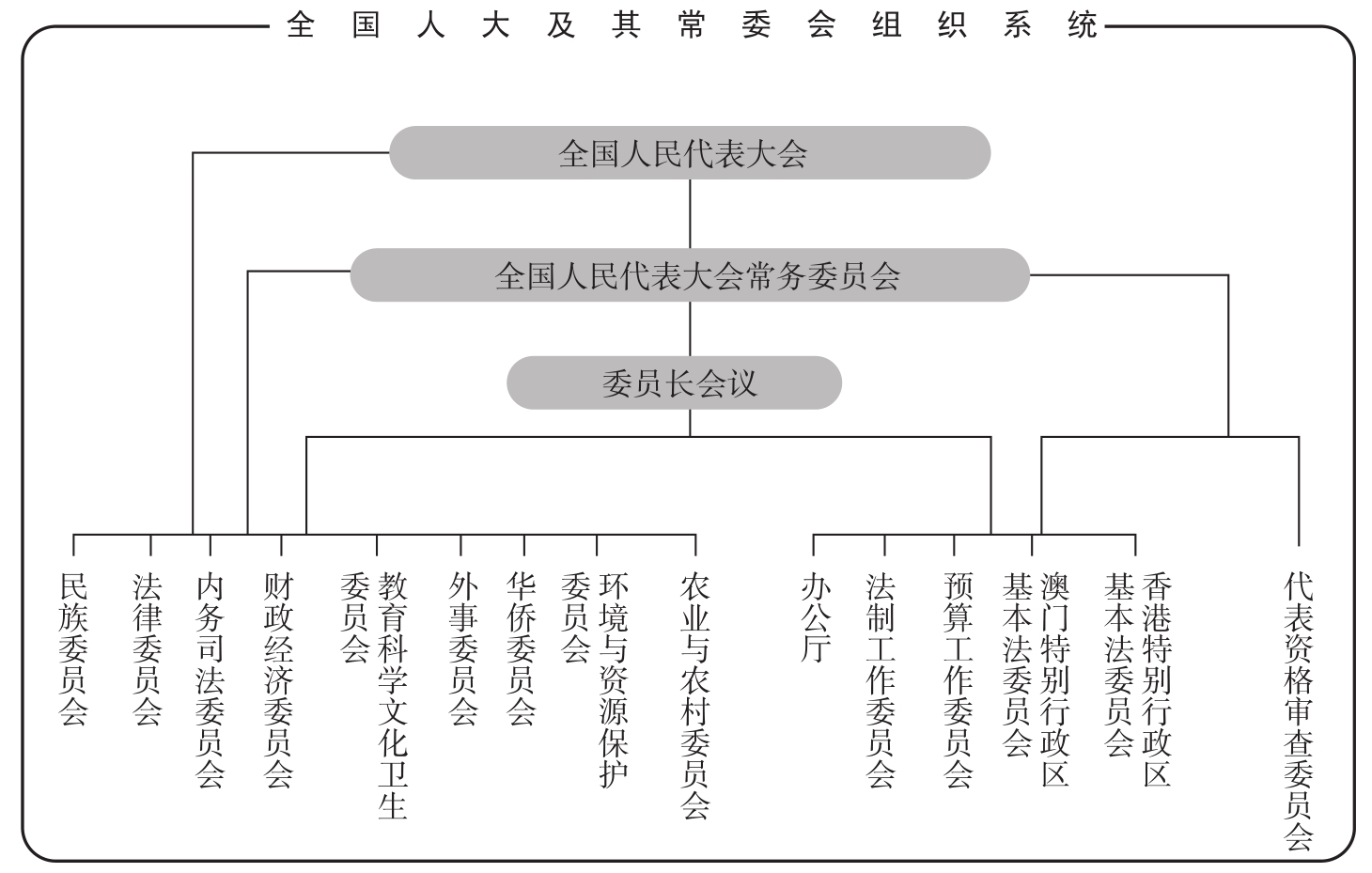

全国人民代表大会及其常务委员会结构图

人民代表大会制度运行图

人民代表大会制度的历史演变

人民代表大会制度经历了一个从萌芽、形成、停滞到逐步完善的发展过程。1954年9月15日,在全国进行普选的基础上第一届全国人民代表大会在北京召开,标志着人民代表大会制度在全国的建立。

这一制度在改革开放中不断完善。1982年12月,五届人大五次会议通过了新宪法,对中国新时期的根本任务和国家制度作了一系列规定,特别是在总结历史经验的基础上,对人民代表大会制度进行了完善。例如,扩大全国人大常委会的职权,健全人大的组织体系等。同时,会议还通过了《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》,对全国人大常委会和专门委员会的组成、活动方式和工作程序等都做了具体规定,这为日后人大的稳步发展创造了重要条件。

1987年11月,六届全国人大常委会第23次会议通过《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则》。1989年4月,七届全国人大第二次会议通过《中华人民共和国全国人民代表大会议事规则》。这两项议事规则对全国人大及其常委会所召开会议的次数和日期,关于议案和工作报告的提出、听取和审议程序、质询,人大代表的发言和表决等,做出了系统、切实、可行的具体规定。全国人大各专门委员会根据法律的规定,也制定了相应的议事规则和议事程序。全国人大及其常委会的工作程序日趋规范、科学和民主。

2006年8月,十届全国人大常委会第23次会议审议通过了《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,使人大监督权有了规范化、程序化的法律保证。

十二届全国人大及其常委会着力提高立法质量,完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,着力增强监督实效,加强对法律实施情况和“一府两院”工作的监督,密切同人大代表和人民群众的联系,充分发挥代表作用,加强同地方人大的工作联系,积极推动人民代表大会制度和人大工作发展完善。

人民代表大会制度的基本作用

人民代表大会制度在中国的国家政治生活中发挥着多方面的作用,特别是在改革开放后,其政治作用日益重要。

首先,基本上确立了具有中国特色的法律体系。从1979年到2004年6月,全国人大及其常委会共审议通过包括宪法在内的法律323件,有关法律问题的决定138件,法律解释10件;国务院制定了970多件行政法规;有立法权的地方人大及其常委会制定了上万件地方性法规;民族自治地方制定了480多件自治条例和单行条例。全国人大及其常委会审议宪法修正案草案、法律草案、法律解释草案和有关法律问题的决定草案106件,通过了其中的100件。

人民大会堂

其次,监督作用不断加强,角色地位不断强化。从2001年开始,国务院提交全国人大的部门预算已达26个部门。十届全国人大及常委会共听取和审议国务院、最高人民法院、最高人民检察院的41个专项工作报告,15个决算、审计和计划执行情况报告;由副委员长带队,就22件法律的实施情况组织了25次执法检查;受理群众来信47万多件次,接待来访21万批次。目前,全国人大常委会已开展了50多次执法检查。多年来,全国人大常委会将涉及“三农”问题的法律作为执法检查的重点,农业法、土地承包法、土地法、种子法等执法检查组的足迹深深地印在乡村田野;“非典”肆虐时,全国人大常委会专门派出执法检查组,对《固体废物污染环境防治法》的实施情况进行检查。

其三,选举制度不断完善。近年来在选举制度进行了重大改革,获得了一些突破的成就。一是将直接人大代表选举的范围由乡、镇、市辖区、不设区的市扩大到自治县一级,扩大人民群众直接参加与政治生活的权利。二是实行自下而上、自上而下提出并酝酿讨论、民主协商确定候选人的办法。三是实行差额选举。实践中,各地不仅在选举地方各级人大代表、人大常委会组成人员和政府副职中坚持实行了差额选举,而且不少地方在选举正职时,也实行了差额选举。

其四,人民代表的作用不断增大。第五、六、七、八届全国人大代表的提案数分别为8610、830、2226、2066件,第六、七、八届全国人大代表的建议、批评、意见分别为14215、17963、7034件。十届全国人大共办理代表议案3772件,代表建议29323件,邀请代表663人次列席常委会会议,1700人次参加执法检查和立法调研等,组织代表5354人次参加专题调研、9000人次参加集中视察。代表议案在立法中的作用得到进一步发挥。十届全国人大共有2177件代表议案涉及的92个立法项目列入了立法规划和年度立法计划,共有1132件代表议案涉及的48个立法项目已经审议通过,代表的意见和建议在通过的法律中得到很好好体现。从2005年开始,常委会每年都听取和审议代表建议、批评和意见处理情况的报告,并将报告印发全体代表。

少数民族代表参加两会

十二届全国人大及其常委会建立了宪法宣誓制度、特赦制度、制定了国家勋章和国家荣誉称号法,健全了规范性文件备案审查制度。首次实现了按照城乡相同人口比例选举全国人大代表。

人民代表大会制度的未来发展

改革开放以来,人民代表大会制度蓬勃发展,但毋庸讳言,还存在一些不足。宪法规定,全国人大是最高国家权力机关,全国人大拥有16项职权,全国人大常委会拥有21项职权。根据各级地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定,县和县以上地方各级人大行使15项职权,乡镇人大行使13项职权。但实际上有的职权还不能到位。实践表明,中国的人大制度在理论设计和法律安排上的优越性还没有充分显示出来。与民主政治的深入发展要求,与人民群众的期望还是有距离的。

完善人民代表大会制度需要做好以下几点:

首先,理顺党的领导和人大权力的关系。第一,建立使党的主张必须经过法定程序才能成为国家意志的规范。第二,对人大法定的工作内容和工作过程不过问,对一般人事任免不干涉。第三,真正确立人大的最高国家权力机关的地位,并能够真正行使宪法和法律赋予的一切权力。

其次,改革和完善选举制度。在这方面,学者们初步提出一些建议,比如:第一,实行按居住地划分选区的办法。第二,适当扩大直接选举的层次和范围。第三,强化选举中的竞争机制。第四,充分考虑外来人口和流动人口的选举权,可以推广一些地方为外来人口单独划分选区的经验。

第三,适当扩大人大常委会的职权,逐步推行人大常委专职化。七届人大以来,地方各级人大常委会专职委员的比例有所提高,有的已经达到常委会组成人员的一半左右。从全国人大常委会的专职化程度看,六届达63%,七届达72.8%,八届占61.14%。但是,还有不少委员担任着企事业单位的主要领导职务,难以把其主要精力和时间放到常委会的工作上,有的甚至完全挂名,不干常委的工作。因此,我们建议:一是在推荐常委会人选时,要推荐那些有足够的时间、精力并有人大工作热情的人员,通过差额竞选,避免仅仅把人大常委作为一种政治待遇来安排。目前对于少数必须兼任某种行政职务的,也要规定其在人大工作的职责和时间。二是通过立法规定各级人大常委会专职委员的标准及其时间表,以尽快提高专职委员的比例。三是为实现常委会人员的专职化创造条件,包括必要的工作经费与生活津贴等。

第四,适当把握人大会议规模和人数。当然调整人大的规模是一件大事,需要慎重,应该渐进地、平稳地解决这个问题。

第五,激活人大的监督制约机制,提升审议质量。人大监督权的行使特别需要的是监督程序法。人大及其常委会的监督手段,通常包括听取工作报告、质询、罢免、检查、调查、批评建议等。要改变目前人大监督不力的现状,就必须在宪法授权的范围内开发制度内的潜在资源,探索有利于监督权落实的新形式。