第一节

全面抗战初期的人口伤亡损失调查

战时国民政府政权所及区域内的中国抗战损失调查工作以及其中的人口损失调查工作,以1939年7月初国民政府行政院颁布《抗战损失查报须知》为分界,从时间上大体可分为两个阶段:在前一阶段,对日军军事进攻及各类罪行所造成的中国人口伤亡的调查、记录与揭露,总体上呈现出一种零星的、自发的、不系统的特点,其实施的主体,主要包括当时报刊等新闻媒体的记者、参与对日抗战的国民党军队官兵、幸存的日军暴行惨案的目击者、战区内的一些外国媒体记者、国际救济机构、某些学术机构及部分地方政府机关等;在后一阶段,中国抗战损失调查工作是在国民政府直接领导和主持下,由行政院调制、颁发抗战损失查报的相关法规、调查办法、填造表式,通令中央各部会及其所属机关和全国省、市、县等各级政权组织及政府机关,按照规定的时间、程序、表式、方法,对战区、沦陷区以及后方的所有公私机关、团体或人民遭日军进攻、日机轰炸等受到的财产损失及人口伤亡,进行系统追查、调查、统计、填报,进而经各级政府机关层层汇计、转报,最后由国民政府主计处或行政院、抗战损失调查委员会等相关机构负责汇总,制成全国抗战损失总表等,同时并辅以有关学术机构的调查研究。

在日本挑起全面武装侵华战争伊始,国民政府有关部门、人民团体、学术机构、新闻媒体等,便对战争给中国造成的财产损失及人员伤亡情况予以高度关注,随时进行调查统计并及时在报刊上公布。军事机关也在每次小的战斗、大的战役之后,逐级统计兵员伤亡,层层转报汇总,并于合适的时候向外界公布。整体而言,抗战期间及战后初期,逐渐形成了关于中国抗战损失的调查、统计、研究、公布的系统,所有目前我们所能见到的相关的档案资料等文字记载,大部分皆源于这一系统,这些档案文献资料,也成为我们当前研究中国抗战损失和中国抗战人口损失最基本的、最重要的基础资料。

战争必然带来灾难,战争伴随着生命的死亡与财富的毁灭。1937年7月7日卢沟桥事变爆发,日本挑起全面武装侵华战争。8月13日,日军大举在上海地区发动武装进攻,中国方面调集重兵抗战,淞沪会战全面展开。会战期间,日军炮火把上海市区内无数建筑物炸成废墟,日军流弹、飞机造成上海市区及周围地区重大人员伤亡。当时在上海的新闻记者们顶着日军的枪林弹雨,采写了大量有关日军进攻造成财产损失与人口伤亡的新闻报道,并及时发表在《立报》《救亡日报》《申报》《新闻报》上;一些外国驻上海机构也比较注意日军进攻造成的经济损失与人员伤亡,并在其相关报告中加以记录,或随时发回本国向其上级主管部门汇报。如上海公共租界工部局即曾在其1937年的年报中,记录了淞沪会战时发生在上海市区内由日机轰炸成的重大惨案的时间、地点、人员死伤数目以及被完全毁损的905家工厂的情形。

1937年11月12日,上海沦陷。接着,日军沿沪宁线对中国军队展开追击,一路烧杀,逼向国民政府首都南京,在其身后,留下了无数中国无辜死难者的尸体和化为废墟的村庄。12月13日,日军攻陷南京。在此后约6个星期内,日军在南京进行了长时间、大规模的屠杀、奸淫、抢掠、焚烧,制造了令世人震惊的南京大屠杀惨案,造成了南京地区极为惨重的人员伤亡。

当时留在南京的多名中外人士,根据自己亲身经历及耳闻目睹,记录并向外界报道了大量日军在南京所犯下的骇人听闻的残暴罪行。其中,当时由中国亲历者撰写的揭露日军南京大屠杀暴行者,较为著名的人士及其著作有:郭歧,南京保卫战时任国民政府守军某营营长,南京沦陷后避入难民区约3个月,逃离南京后写成《陷都血泪录》,1938年8月连载于西安《西京平报》。蒋公榖,民国时期著名军事理论家蒋百里之侄,1937年淞沪会战期间,由杭州至上海参与红十字会的救护工作,后至南京野战救护处担负城防救护军医,自1937年12月13日起,身陷南京近3个月,至1938年2月27日始脱险境,1938年他“凭着记忆,用日记体裁”,著成《陷京三月记》,记录了他1937年12月1日至1938年3月8日在南京的经历及耳闻目睹的日军暴行。在该书的“序三”中,蒋公榖写道:“为了纪念,我凭着记忆,用日记体裁,粗枝大叶地写了出来,也就顾不得文笔的拙劣,不能尽量描摹当时的情景于万一。惟所记的事实,都是真实不虚,不敢犯妄语的大戒,那是我可以自信的。”

李克痕,沦陷时为南京某文化机关职员,1938年6月始逃离南京,撰文《沦京五月记》,记载自己身陷南京5个月间的艰苦经历及耳闻目睹的日军在南京的暴行,同年7月间连载于汉口《大公报》。

李克痕,沦陷时为南京某文化机关职员,1938年6月始逃离南京,撰文《沦京五月记》,记载自己身陷南京5个月间的艰苦经历及耳闻目睹的日军在南京的暴行,同年7月间连载于汉口《大公报》。

此外,还有一些逃出的佚名的被俘军人或记者撰写的文章,如发表在1938年2月7日汉口《大公报》上的《京敌兽行目击记》一文,即由一个从南京逃出的被俘中国士兵所写

此外,还有一些逃出的佚名的被俘军人或记者撰写的文章,如发表在1938年2月7日汉口《大公报》上的《京敌兽行目击记》一文,即由一个从南京逃出的被俘中国士兵所写

;收录于《敌军暴行记》中的《在黑地狱中的民众》一文,则是由一位佚名记者所撰,记录其所目击的日军在南京的“禽兽盗贼行为”

;收录于《敌军暴行记》中的《在黑地狱中的民众》一文,则是由一位佚名记者所撰,记录其所目击的日军在南京的“禽兽盗贼行为”

;《地狱中的南京》一文,系一位于南京沦陷后避入南京难民区的人士,以日记和书信的形式著成,记载了其亲眼看见日军在难民区内对中国人民所实施的罪行,该文发表在《半月文摘》上。

;《地狱中的南京》一文,系一位于南京沦陷后避入南京难民区的人士,以日记和书信的形式著成,记载了其亲眼看见日军在难民区内对中国人民所实施的罪行,该文发表在《半月文摘》上。

此外,还有一些记者根据自己对从南京逃出的人士的采访写成纪实报道。如范式之于1938年据其对自南京逃出的萧某、王某的采访,撰成《敌蹂躏下的南京》一文,发表于《武汉日报》,揭露日军在南京犯下的罪恶,告诫那些“因为思乡念切的原因,反步上回乡的旅途”的流亡难民,认清敌人对中国人民所采取的残酷杀戮、蹂躏的政策,以免“再平白地陷入敌人的掌握,供敌人的驱策,无形中增加敌人继续犯我的力量”。

此外,还有一些记者根据自己对从南京逃出的人士的采访写成纪实报道。如范式之于1938年据其对自南京逃出的萧某、王某的采访,撰成《敌蹂躏下的南京》一文,发表于《武汉日报》,揭露日军在南京犯下的罪恶,告诫那些“因为思乡念切的原因,反步上回乡的旅途”的流亡难民,认清敌人对中国人民所采取的残酷杀戮、蹂躏的政策,以免“再平白地陷入敌人的掌握,供敌人的驱策,无形中增加敌人继续犯我的力量”。

林娜则根据自己对一位由南京逃出的覃姓难民的采访,写成题为《血泪话金陵》的采访纪实,发表在《宇宙风》杂志1938年7月第71期,记述了日军在南京的残酷暴行、红字会收埋死难者尸体以及南京民众对日军暴行的反抗等情况。佚名采写的《失守后的南京》纪实,发表于1938年1月《闽政与公余》杂志第20期,也对日军在南京的屠杀、纵火、奸淫、掳掠等各种暴行,进行了记录与揭露。

林娜则根据自己对一位由南京逃出的覃姓难民的采访,写成题为《血泪话金陵》的采访纪实,发表在《宇宙风》杂志1938年7月第71期,记述了日军在南京的残酷暴行、红字会收埋死难者尸体以及南京民众对日军暴行的反抗等情况。佚名采写的《失守后的南京》纪实,发表于1938年1月《闽政与公余》杂志第20期,也对日军在南京的屠杀、纵火、奸淫、掳掠等各种暴行,进行了记录与揭露。

当时的一些报刊编辑社,在淞沪会战、日军南京大屠杀期间或结束后不久,便编辑出版了许多专门刊物,记录、报道淞沪会战中中国军民抗战、日军在沪造成的财产损失及人员伤亡、日军在南京的残虐暴行等方面的情形。如战争丛刊社1937年12月编辑出版了《倭寇残酷行为写真》,新新印刷社1938年1月1日编辑出版了《沪战写真》,上海抗战编辑社1938年3月编辑出版了《沦亡区域同胞的惨状》,华美出版公司1938年7月15日、1939年3月10日分别编辑出版了《中国全面抗战大事记》《上海一日》,等等。

南京沦陷时,有20余位外籍人士基于人道主义的信念留在南京,组织国际安全委员会,建立国际安全区,救助苦难的南京人民。

他们和一些英美等国的记者,依据自己的亲身经历与耳闻目睹,或是通过日记、新闻报道,或是向本国政府部门提交报告,或是给家人朋友私信,或是在事件后组织调查形成调查报告,甚至是用摄影机拍摄图片或动态影像,用各种形式与方法,记录了大量的日军在南京的残酷罪行。其中较为著名的有拉贝日记、马吉牧师日记及摄影带、贝德士日记、魏特琳日记、田伯烈的《外人目睹中之日军暴行》等,以及1939年由徐淑希据当时南京国际安全委员会秘书史迈士每日就日军暴行向日本大使提出的抗议书中所附日军暴行事件而编成的《南京安全区档案》,1938年3月至6月由时任国际安全委员会秘书、金陵大学社会学系教授的史迈士主持调查南京附近灾情而编成的报告《南京地区的战争损害》

他们和一些英美等国的记者,依据自己的亲身经历与耳闻目睹,或是通过日记、新闻报道,或是向本国政府部门提交报告,或是给家人朋友私信,或是在事件后组织调查形成调查报告,甚至是用摄影机拍摄图片或动态影像,用各种形式与方法,记录了大量的日军在南京的残酷罪行。其中较为著名的有拉贝日记、马吉牧师日记及摄影带、贝德士日记、魏特琳日记、田伯烈的《外人目睹中之日军暴行》等,以及1939年由徐淑希据当时南京国际安全委员会秘书史迈士每日就日军暴行向日本大使提出的抗议书中所附日军暴行事件而编成的《南京安全区档案》,1938年3月至6月由时任国际安全委员会秘书、金陵大学社会学系教授的史迈士主持调查南京附近灾情而编成的报告《南京地区的战争损害》

等。

等。

此外,一些日军随军记者及日军官兵也据自己的亲历和见闻,对日军在南京地区的行径进行了报道或记录。在侵华日军第十六师团长中岛今朝吾的日记、第十六师团第三十旅团长佐佐木到一的自传、第十六师团第二十联队第一大队第三中队第三小队士兵东史郎的日记中,都有关于第十六师团大规模地集体屠杀俘虏及在南京烧杀淫掠的记录。

这些记录和报道虽然不能被视作人口损失调查,但系由侵华日军官兵自己亲笔记录,可以算是施恶者的自供状,更直接地证明了侵华日军在南京所犯下的严重罪行,为我们研究当时南京地区的人口损失实况,提供了许多可靠资料与有力证据。

这些记录和报道虽然不能被视作人口损失调查,但系由侵华日军官兵自己亲笔记录,可以算是施恶者的自供状,更直接地证明了侵华日军在南京所犯下的严重罪行,为我们研究当时南京地区的人口损失实况,提供了许多可靠资料与有力证据。

关于日军南京大屠杀的罪行,战后不久成立的远东国际军事法庭、南京特别军事法庭都已作出过严正的判决;有关日军南京大屠杀的资料、文献、档案的整理工作以及专题研究,历来颇受学术界的关注,已有的成果极为丰富。研究表明,在日军攻陷南京后6个星期的时间内,日军在南京城厢实施了有计划、有组织、大规模、长时期的大屠杀、大焚烧、大奸污、大掳掠,造成了至少30万中国军民的死亡、数万中国妇女被污辱、近三分之一南京城区建筑被焚毁,这已基本成为学术界的共识与定论。在后文有关章节中,我们还会对这一数据的来源进行简单的介绍与分析。

从国民政府系统方面而言,在抗战全面爆发之初,就开始关注对中国抗战损失的调查,特别是对日军暴行和日军飞机轰炸所造成人口损失的调查。国民政府内政部、实业部等机关,曾先后颁布训令、调制表式,通令各省市政府遵式填造,对由日军进攻、空袭所造成的财产损失与人口伤亡损害进行调查与统计,并定期公开在媒体上发表,以向世人揭露日军的反人道罪行。1937年10月,国民政府实业部调制《各地工厂遭受敌人损毁情形报告表》,颁行各省建设厅,通令电报各地工厂、矿厂、电厂因日军飞机轰炸所受损失。此后,为了全面调查当时中国经济事业因战事遭受的直接、间接公私损失,该部又调制了农、矿、商业损失调查表,通令各省建设厅依式填报。此为国民政府第一次针对当时中国经济事业遭受的直接、间接公私损失进行的专项调查。

国民政府内政部更早在抗战爆发之初的1937年8月,即针对日军飞机空袭中国不设防城市的暴行,通令各省市政府及时调查日机轰炸损害情况,搜集证据,呈报至部。至1938年8月,国民政府内政部据各省市县损失报告,编制了1937年8月至1938年5月底《各省县市被空军侵袭所受损失统计》。

国民政府内政部更早在抗战爆发之初的1937年8月,即针对日军飞机空袭中国不设防城市的暴行,通令各省市政府及时调查日机轰炸损害情况,搜集证据,呈报至部。至1938年8月,国民政府内政部据各省市县损失报告,编制了1937年8月至1938年5月底《各省县市被空军侵袭所受损失统计》。

据该表统计,在此期间日军飞机对中国城乡空袭计2204次,投弹26951次,炸死10482人,炸伤13319人,炸毁房屋42087间(栋)。

据该表统计,在此期间日军飞机对中国城乡空袭计2204次,投弹26951次,炸死10482人,炸伤13319人,炸毁房屋42087间(栋)。

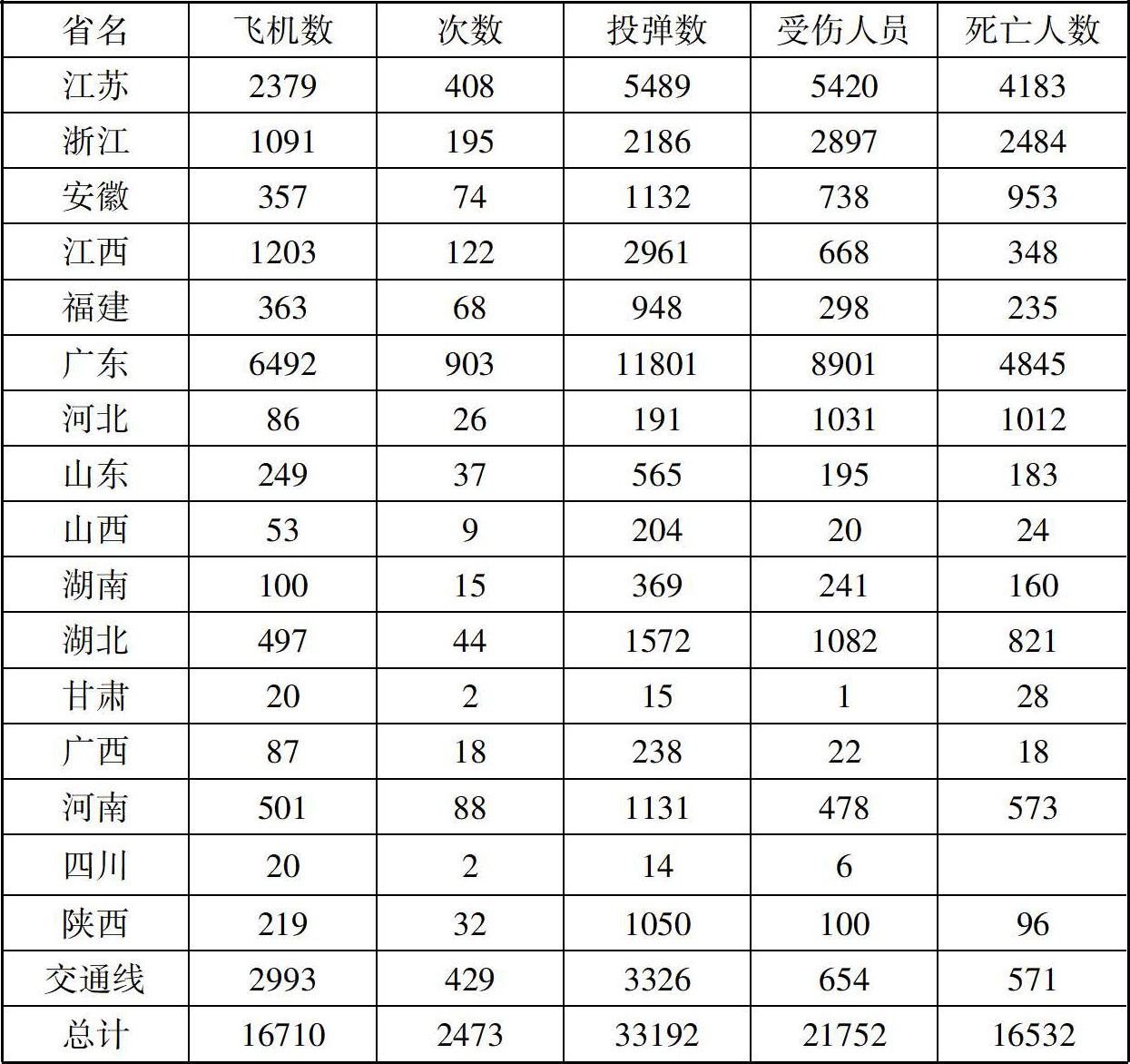

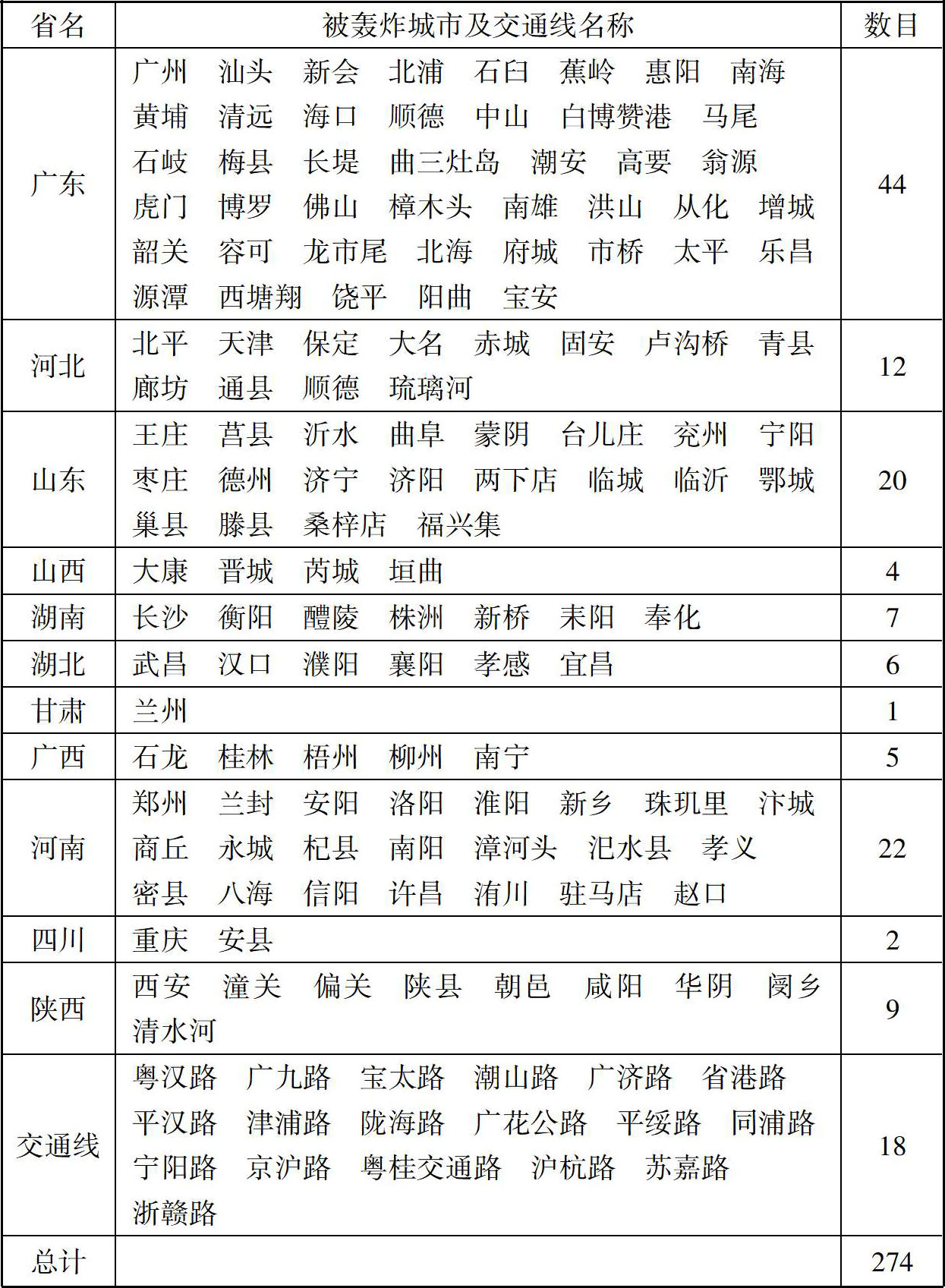

在此前的1938年7月,上海文化界国际宣传委员会也根据各省市的调查及各种报纸所载的材料,统计编制了《一年来敌机轰炸不设防城市统计》,其统计结果如表2-1。

在此前的1938年7月,上海文化界国际宣传委员会也根据各省市的调查及各种报纸所载的材料,统计编制了《一年来敌机轰炸不设防城市统计》,其统计结果如表2-1。

表2-1 一年来敌机轰炸不设防城市统计(1937年8月—1938年5月)之一

资料来源:江西省政府秘书处统计室编印:《江西统计月刊》第1卷第7期,1938年7月号,第60页。

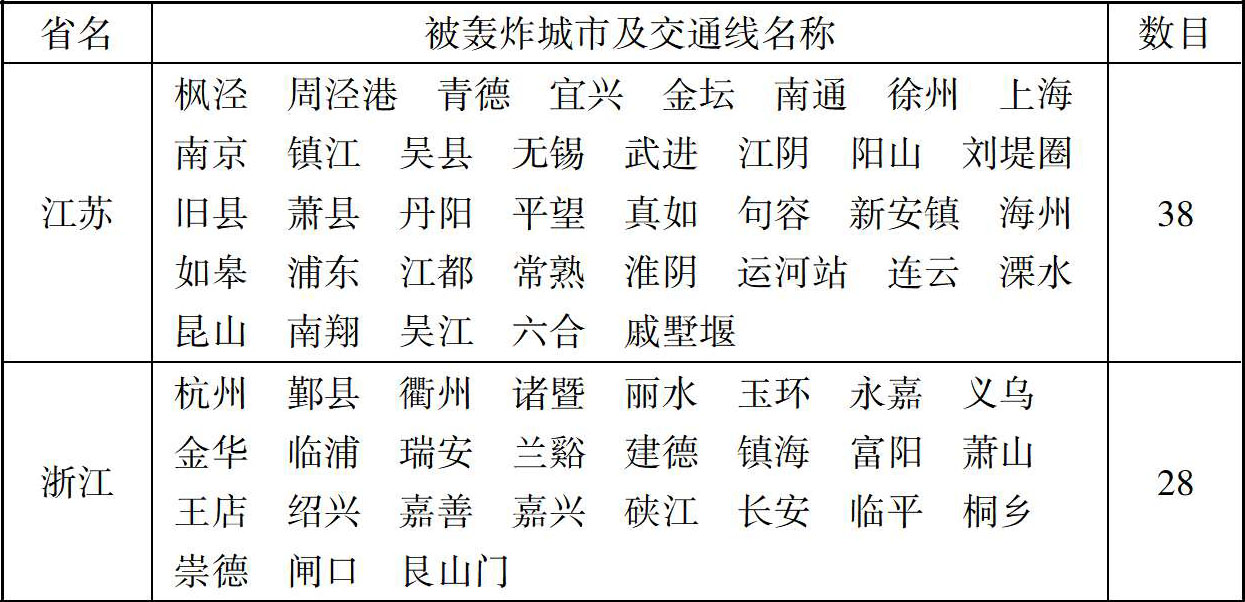

从上表中的数据来看,1937年8月至1938年5月,日机对中国境内16省境和交通线的空袭次数为2473次,投弹数量33192枚,造成的人口死亡数字为16532人,受伤为21752人。这一组数据,较内政部的统计,除空袭次数相对接近外,其他各数要高出很多。在时间范围上,该表与内政部基本是相同的,但在空间覆盖上,两表之间并不具有可比性,这可能便是数据之间差别巨大的主要原因之一。这一时期,日机轰炸波及范围及分布情形,按照上海文化界国际宣传委员会的调查统计,则约略如下表2-2。

表2-2 一年来敌机轰炸不设防城市统计(1937年8月—1938年5月)之二

续表

资料来源:江西省政府秘书处统计室编印:《江西统计月刊》第1卷第7期,1938年7月号,第60—61页。山东省数原表记12,应为20,径改。然表中地名于省区之分布似有不确者,如“山东”栏内之巢县、鄂城,“湖南”栏中之奉化,“湖北”栏内之濮阳等,唯原表如此,或为当时制表者所误,仍之以存其原。

从上述国民政府内政部和上海文化机构两种不同机构的统计来看,关于同一时期日军飞机空袭的次数、投弹数和造成的人口伤亡损失,统计结果是不尽一致的。细究其原因,大约是因为国民政府内政部所据资料全系来自各省县市的调查统计的垂直报告与汇总,但在此期间,经过战争初期多次重大会战,华北、华东地区大片国土已经沦丧,许多县市已不在国民政府权辖范围内,或县市政府治所已处在流亡状态,对日机空袭所造成的损害来不及查报,或查报不尽周全;而上海文化机构的统计,则有可能在内政部公开发表的各省市查报汇总数据的基础上,增加当时各种报纸的报道,其覆盖区域较国民政府内政部的统计相对宽广,其所得之损害统计结果亦较前者更为严重。即便如此,上面的两表也很难准确地反映在战争第一年内日军飞机空袭造成的人口伤亡损失的全貌。

国民政府内政部的统计数字不会凭空产生,而是来自各省市县的调查统计结果的汇总。全面抗战初期,部分省市按照国民政府训令,对辖境内的抗战损失进行过一定规模的调查。如广东省曾于1937年10月即由省政府调制《广东省各县市抗敌战事损失调查表》,通令各县市依式查报填造;1938年4月又颁定《广东省各县市政府各局对抗敌战事调查报告报法》,同时制订《广东省抗敌战事调查表》甲、乙两种,《轰炸弹破坏情形调查表》和《沿海渔村渔船被敌损害情形调查表》等表式,电令各县市填报呈报省政府。

湖北省也曾逐年对各种战争损失进行调查与估计,且此项工作一直持续到抗战胜利。1939年年中,湖北省政府首先编成《抗战两年来湖北省公私损失统计》一书,并于同年10月16日呈送军事委员会政治部。湖北省政府于同日致军事委员会政治部之公函中称:

湖北省也曾逐年对各种战争损失进行调查与估计,且此项工作一直持续到抗战胜利。1939年年中,湖北省政府首先编成《抗战两年来湖北省公私损失统计》一书,并于同年10月16日呈送军事委员会政治部。湖北省政府于同日致军事委员会政治部之公函中称:

查自抗战迄今已逾两载。本省第一、二、三区及第四区之沔阳、潜江等三十四县暨武阳汉三镇先后沦为游击战区。其余后方各县市镇亦多被敌机轰炸,人民之伤亡公私财产之损失,均属惨重。本年二月间,本府曾奉行政院令,饬查报抗战期间公私损失,当经制定表格,转饬各县政府切实查填。时逾数月,迄未据报前来。八月间复奉行政院令,发抗战损失查报须知及表式。本府亦经饬属遵照办理在案。兹为亟供各方参考起见,特饬由本府秘书处设法搜集材料,分数编制抗战两年来湖北省公私损失统计。现已出版,惟上项统计内容关于公有损失,多有可靠材料用资根据,其余各类多系初步估计数字,拟俟各县查报齐全,再行分别补充修正,以征翔实。

从这份公函中我们可以知道,在1939年2月间,行政院曾令各省查报抗战期间公私损失,到同年8月,又复颁布《抗战损失查报须知》和各表式,令各省市县调查造报。这与我们后文所继续讨论的事实是基本相符的。当此之时,江西省政府也对境内因抗日战事导致的损失逐月填造损失调查表,并及时向军事委员会呈报。江西省政府在呈送1938年6月《江西省抗敌战事损失调查表》致军事委员会公函中称:“查江西省抗敌战事损失调查表,业经填送至本年五月份在案。兹将六月份江西省抗敌战事损失调查表编缮完竣,相应检同该表一份,随函送请察收为荷。”

浙江省从1938年5月起至1945年抗日战争胜利,由该省防空司令部逐年逐月按照浙江省县别详细记录统计了日军飞机空袭该省每一县境的时间、架次、投弹枚数、造成的人员伤害程度等,这种工作在1939年7月《抗战损失查报须知》颁布后也未中辍,浙江省档案馆藏有三卷浙江省防空司令部有关日机空袭该省各县的统计表,至为珍贵。

浙江省从1938年5月起至1945年抗日战争胜利,由该省防空司令部逐年逐月按照浙江省县别详细记录统计了日军飞机空袭该省每一县境的时间、架次、投弹枚数、造成的人员伤害程度等,这种工作在1939年7月《抗战损失查报须知》颁布后也未中辍,浙江省档案馆藏有三卷浙江省防空司令部有关日机空袭该省各县的统计表,至为珍贵。

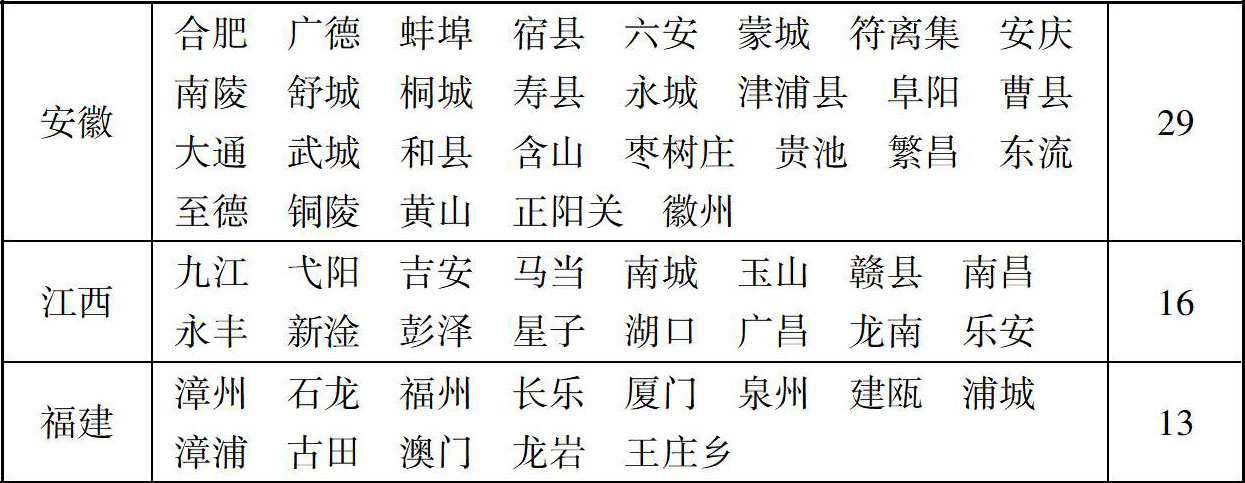

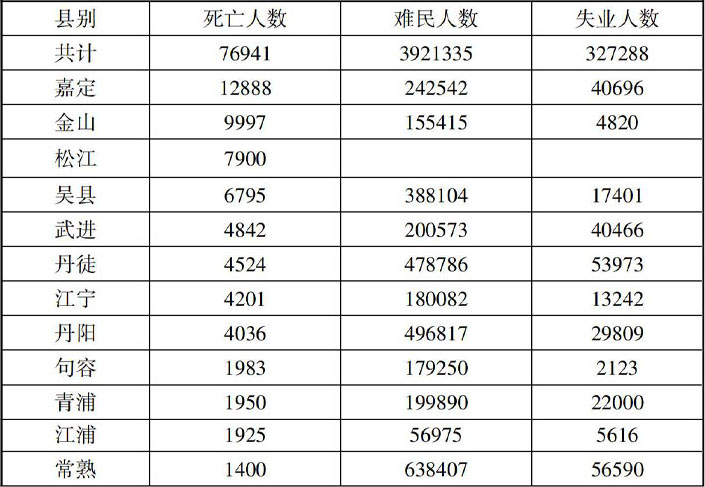

此外,当时沦陷区域的伪政府组织也曾对所辖境内的战争损害进行过局部性的调查。如伪江苏省政府二科曾在1938年12月编制了《江苏省各县灾况调查统计图》,伪吴县知事公署曾在1939年3月编制了《事变损害统计表》,分别对江苏省境内和吴县城乡全面抗战初期人口伤亡、财产损失等情况进行了局部统计。

此外,当时沦陷区域的伪政府组织也曾对所辖境内的战争损害进行过局部性的调查。如伪江苏省政府二科曾在1938年12月编制了《江苏省各县灾况调查统计图》,伪吴县知事公署曾在1939年3月编制了《事变损害统计表》,分别对江苏省境内和吴县城乡全面抗战初期人口伤亡、财产损失等情况进行了局部统计。

表2-3 江苏省各县灾况调查统计表

续表

资料来源:据伪江苏省政府二科1938年12月制《江苏省各县灾况调查统计图》摘要重制。转据中共江苏省委党史工作办公室编,陈鹤锦、孙宅巍主编:《侵华日军在江苏的暴行》,北京:中共党史出版社2001年版,第388页。原表中另有财产损失、被毁房屋、被毁农具、耕牛损失、农作物损失等栏,今从略。

考察全面抗战爆发后至1939年7月1日内政部《抗战损失查报须知》颁布之前的中国抗战人口损失调查情况,可见其无论是在组织上还是在实际查报工作中,都呈现出几个显著的特点:

第一,在这期间还没有形成全国范围内统一的调查统计主管机关或组织机构,也没有制订出全国各地一致遵循的统一的查报规则。调查主体在政府系统中,中央层级多由内政部主持,地方上则由各级政府机关主持。实际上,在全面抗战爆发之初,由于全国上下忙于应付对日战事,各级政府对于抗战损失调查工作给予的关注程度不尽相同,花费的精力也不一样。加以无章可循,各地方在主管机关、调查范围、使用表式、呈报对象、递转渠道等方面,也都不尽一致。民间个人的记录或文化团体机构的调查统计,与官方的政府机关又不属于同一个系统,其调查范围、统计方法、关注重点也多不相同。

第二,在这一时期,对战争损失的认识还未趋一致,调查统计的重点相对偏重于日军飞机空袭造成的公私损失和人员伤亡,对日军残暴罪行造成的大范围的、大规模的平民伤亡关注得不够。而且,关于人口损失的调查也只是作为抗战损失调查的一个构成内容,不具备相对的独立性。这一特点在后续的抗战损失调查中也还一直存在着,但随着《抗战损失查报须知》的颁行,有关抗战人口损失的调查,还是逐渐地被中央级的抗损失调查主管机关通过其制订的相关规程,赋予了一定的独立性。到目前为止,有关这一时期各地抗战人口损失调查统计的档案资料,比较少见。

第三,这一时期调查所及的空间范围相对狭小,统计结果与实际情况悬殊。由于这一时期战役规模巨大,战况激烈,国土大面积沦丧,国民政府中央军政机关和各大部会都忙于统筹全国抗战,战区各省县市政府机关往往因逼近战场被迫迁徙办公,对辖境的损失调查既无暇支应,事实上也几乎无从办到。目前我们所能见到的资料,也反映了全面抗战之初各省抗战损失调查覆盖范围的狭小。除前文所列数省之外,其他各省这一期间抗战损失的调查统计资料,很少见到。即使是上文提到的广东、浙江、江西、江苏等省的调查统计,也多属局部性的调查,或偏重于某一方面的损失,或偏重于某一地区的灾害,有的省则呈现我们仅知其进行过调查但尚未能发掘出原始档案资料,因而无从进行深入研究的情况。

大体上来讲,从全面抗战爆发到1939年7月初《抗战损失查报须知》颁行之前,这一时期中国抗战损失及人口损失调查,尚处于初始阶段,社会各界关注程度不尽一致,思想认识也未统一,调查方法与规则尚未定型,统计数据片面不全,形成的资料既不规范,也不系统,只能局部性地反映某些方面或某些地区的战争伤害,远远不能完整反映全面抗战初期的中国抗战人口损失的实际情况。