第二节

《抗战损失查报须知》的颁布及修订

1938年10月28日至11月6日,第一届国民参政会第二次大会在重庆召开。黄炎培等在大会上提出议案称:“抗战已及十六个月,公私损失不可以数计。到战争结束时,一、必须向敌方提出赔偿问题;二、未来之国史,必将此空前惨痛之事迹,翔实记载,昭告天下及后世。凡此皆须有正确之数字为根据。爰建议办法如下:一、中央政府从速设立抗战公私损失调查委员会;二、由该会从速进行调查前方后方直接间接公私损失,填具表式,报告政府;三、该会组织及其施行办法,由政府制定之。”

这个提案由当时的国防最高委员会交由大会讨论通过,并交由国民政府办理。

延至1939年7月1日,行政院始以“吕字7434号”训令,颁布《抗战损失查报须知》,通令各部会及省市按规定及时查报抗战损失。其训令称:

延至1939年7月1日,行政院始以“吕字7434号”训令,颁布《抗战损失查报须知》,通令各部会及省市按规定及时查报抗战损失。其训令称:

查前以抗战迄今,前方后方直接间接公私损失,亟应详细调查,经通令各省市调查二十七年以前损失情形具报,以后每三个月呈报一次在案。兹经改定为以后各地方每遇敌军进攻或遭敌机轰炸一次,即应将人口伤亡及财产直接损失查报一次,其二十八年六月底以前,迭次所受损失,亦应分次追查补报,中央各部会所属机关学校及国营事业之财产损失,应由各部会查报,以期分工合作,并经制定表式二十九种及查报须知,除分令外,合行检发表式及须知令仰遵照办理,并转饬所属一体遵照办理。此令。

计发抗战损失查报须知一份及表式二十九种。

这一训令是整个战时中国抗战损失调查与汇报的最基本的政策凭据,此后多年间,国民政府中央部会或地方省市的抗战损失调查统计业务,不论是初创或是重启,都每每以这一训令为依据。虽然它是为颁布《抗战损失查报须知》而发出,但从中我们还可以知道,在《抗战损失查报须知》颁布之前,行政院即曾通令各省市对1938年以前的损失情形进行调查汇报,并曾规定每隔3个月须向中央汇报一次。另据1939年9月6日浙江省教育厅为抄发《抗战损失查报须知》之“教字第8329号”代电,行政院曾于1939年1月16日以“吕字第460号”训令,要求各省市着手调查“前方后方直接间接公私损失”,浙江省政府接到该令后,以该训令所开列之调查范围“过于广泛”,曾“电请行政院规定标准,以资遵循。并于各机关呈报到府,指饬应俟行政院核复后,另令饬遵”。

也可见在《抗战损失查报须知》颁布之前,行政院确曾颁令调查抗战损失,唯以没有颁制统一标准,各省市县觉得无从遵循,此或许即促使行政院制订该《须知》及统一调查表式的重要原因。同时,此次“吕字第7434号”训令所规定的在追查补报1939年6月底以前各项损失的同时,各省市每遇敌军进攻或遭敌机轰炸一次,即应查报一次的规定,已经是查报期限的一次较大变化了。

也可见在《抗战损失查报须知》颁布之前,行政院确曾颁令调查抗战损失,唯以没有颁制统一标准,各省市县觉得无从遵循,此或许即促使行政院制订该《须知》及统一调查表式的重要原因。同时,此次“吕字第7434号”训令所规定的在追查补报1939年6月底以前各项损失的同时,各省市每遇敌军进攻或遭敌机轰炸一次,即应查报一次的规定,已经是查报期限的一次较大变化了。

这次颁布的《抗战损失查报须知》,主要内容有以下12个方面的具体规定:(一) 人口伤亡查报方法;(二) 公私财产直接损失分类;(三) 财产直接损失查报办法;(四) 布告人民报告损失;(五) 追查补报;(六) 间接损失之分类;(七) 间接损失查报方法;(八) 盟旗地方之损失查报;(九) 旅日华侨损失之查报;(十) 土地沦陷克复之登记;(十一) 价值之计算及其单位;(十二) 查报各表纸幅。从内容上看,《抗战损失查报须知》所规定的损失调查范围涉及人口伤亡,各类公私财产之直接、间接损失。其中与人口损失直接相关者,为该《须知》之第一款“人口伤亡查报办法”,规定如下:

人口伤亡,除伤亡将士由军政部督同各部队调查外,概由各市县政府每遇敌军攻击或遇敌机轰炸后,由派员督同该管警察及保甲长,依照行政院颁发之《人口伤亡调查表》(表式1),逐户调查,据实填载,报由县市政府于同一事件人口伤亡查齐后,填列《人口伤亡汇报表》(表式2),连同调查表呈院,并另缮汇报表一份呈送该管省政府备查。

按此规定,则当时负责人口伤亡查报者,军事部门伤亡将士由军政部督同各部队调查,其余平民伤亡则一概由各市县政府派员督同遭遇伤亡地方的警察及保甲长负责办理。查报之法,则是按照院颁之《人口伤亡调查表》逐户填造,并由县市政府就同一事件进行汇总,填列《人口伤亡汇报表》。呈报程序及资料备份则是由县市政府将《人口伤亡汇报表》连同《人口伤亡调查表》直接呈送行政院,同时将《人口伤亡汇报表》另缮一份呈送所属省政府,各类财产损失之呈报程序及资料备份与此相同。从这个规定程序来看,各县市的调查统计汇报表,在当时至少会形成一式两份:一份直接呈送行政院,一份呈送省政府。此时负责全国抗战损失资料收集汇总的机关是行政院。如果各地方当时能够严格按照行政院的训令和《抗战损失查报须知》规定的程序办理的话,则各县市抗战损失查报的档案资料,就应该在行政院档案、各省政府档案中保存下来。另外从常理上讲,调查的直接执行者即县市级政府也会在向省政府和行政院呈报统计资料时,对原始调查资料进行一定程度的汇总、整理与备份。那么,在许多县市级的档案馆中,也就有可能保存有当年形成的有关中国抗战损失的地区性原始档案资料,这些或许至今仍在尘封中静静地等研究者去发掘利用。

关于抗战损失查报时限问题,该《须知》的第(五)款“追查补报”规定:

除自二十八年七月一日以后,各地方每遇敌军攻击或遭敌机轰炸,所有伤亡人口及公私财产所受之直接损失,应由各部会及各省市县政府督饬所属,依(一)(三)两条之规定,于事变发生后即行查报外,其自抗战发生之日起,至二十八年六月底止,历次伤亡之人口及公私财产所受之直接损失,则应由各地部会及各省市县政府,督饬所属限于奉到此项须知后一个月内,追查明确,仍依(一)(三)两条之规定,分别填具单表补报。其地方现已沦陷者,应由各部会及各省市政府饬令撤退之机关、学校、事业之原主办人员,及县政府临时办事处,负责办理追查补报事宜(沦陷区域人口伤亡及公私财产损失,亦只就为敌人杀伤之人口及所破坏掠夺之财产查报,并非将敌人占领区内之人口、财产全数列作损失)。

也就是说,各省市政府不仅须在该《须知》颁布之后在所辖地方每遇敌军攻击或遭敌机轰炸造成人口伤亡及公私财产损失时及时查报外,还须在奉到此项《须知》后的1个月之内,将自全面抗战爆发至1939年6月底的历次人口伤亡及公私财产直接、间接损失追查补报。该项规定的意旨,显然是希望将自全面抗战爆发以来的各种人口伤亡及财产损失查报完备,无使遗缺。

《抗战损失查报须知》所附之29种表式分别为:

表式1《____市县人口伤亡调查表》

表式2《____市县人口伤亡汇报表》

表式3《____财产损失报告单》

表式4《____财产直接损失汇报表(机关)》

表式5《____财产直接损失汇报表(学校)》

表式6《____营事业财产直接损失汇报表》(农业部分)

表式7《____营事业财产直接损失汇报表》(矿业部分)

表式8《____营事业财产直接损失汇报表》(工业部分)

表式9《____营事业财产直接损失汇报表》(公用事业部分)

表式10《____营事业财产直接损失汇报表》(商业部分)

表式11《____营事业财产直接损失汇报表》(金融事业〔不包含银行业〕部分)

表式12《____营事业财产直接损失汇报表》(银行部分)

表式13《____营事业财产直接损失汇报表》(铁路部分)

表式14《____营事业财产直接损失汇报表》(公路部分)

表式15《____营事业财产直接损失汇报表》(航业部分)

表式16《____营事业财产直接损失汇报表》(民用航空部分)

表式17《____营事业财产直接损失汇报表》(电讯部分)

表式18《____营事业财产直接损失汇报表》(邮务部分)

表式19《人民团体财产直接损失汇报表》(文化团体部分)

表式20《人民团体财产直接损失汇报表》(宗教团体部分)

表式21《人民团体财产直接损失汇报表》(慈善团体部分)

表式22《人民团体财产直接损失汇报表》(其他公益团体部分)

表式23《住户财产直接损失汇报表》

表式24《税收损失报告表》

表式25《振济费支报告表》

表式26《财产间接损失汇报表》

表式27《____营事业财产间接损失报告表》

表式28《____民营事业财产间接损失报告单》

表式29《____省市土地沦陷及克复情形登记表》

这29种表式中,除表式1、表式2与调查人口损失直接相关,表式29为调查各省市土地沦陷及克复情形者外,其余26种表式均为调查各类公私财产之直接、间接损失而设计。可以看出,虽然《抗战损失查报须知》首列“人口伤亡查报办法”,所附表式也以《人口伤亡调查表》和《人口伤亡汇报表》两表居首,但在当时国民政府当局的心目中,其所欲进行的抗战损失调查,主要侧重于对各类公私财产直接、间接损失的调查与统计。这固然有当时平民伤亡情形复杂、战时状态下无暇周全、人的生命价值无法如财产价值容易判明等因素的影响,但毋庸讳言的是,这也体现了当时的抗战损失调查主持者和设计者们,甚至是抗战损失调查工作的督导者和执行者们对人的生命价值的认知和尊重存在着某种程度的欠缺。或者干脆一点来说,国民政府官方对于国民所遭受生命牺牲的关心,远不及其对于财产物资损失的重视程度。

尽管如此,《人口伤亡调查表》和《人口伤亡汇报表》还是成为此后一段时间内各省县市调查统计中国抗战人口损失的重要表式,同时各省县市所填报的调查表、汇报表也是此后国民政府行政院、主计处或抗战损失调查委员会等主管机关借以汇总全国人口损失的重要依据,因此其于中国抗战人口损失之调查关系直接,意义颇大。因此,我们依其型制,将此两个表式照录如下。

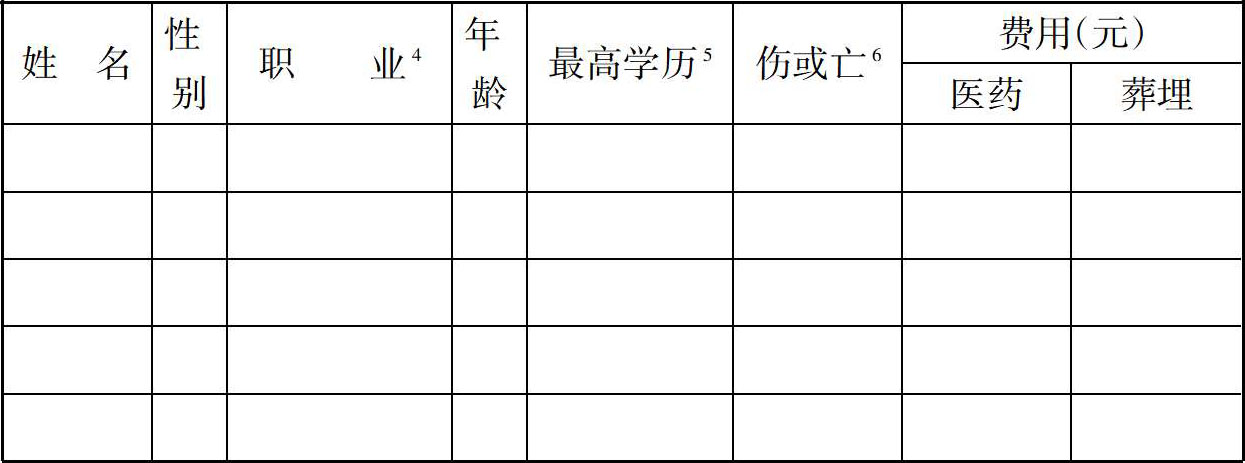

表2-4 人口伤亡调查表

事件 1 :

日期 2 :

地点 3 :

填送日期: 年 月 日

调查者

(职务) (姓名) (盖章)

说明:

1. 即发生损失之事件,如日机轰炸、日军进攻等。

2. 即事件发生之日期,如某年某月某日,或某年某月某日至某年某月某日。

3. 即事件发生之地点,如某市某县某乡某镇某村等。

4. 可分(1)农业,(2)矿业,(3)工业,(4)商业,(5)交通运输业,(6)公务,(7)自由职业,(8)人事服务,(9)无业。视伤亡者属于何业,即填其代表记号。如为律师属于自由职业,即填(7),如为学生,即填(8)。

5. “学历”分(1)大学,(2)中学,(3)小学及(4)其他,视伤亡者最高学历属于何种,即填其代表之记号。如为大学或相当于大学之专门学校学生,即填(1),如为小学即填(3)。

6. “伤或亡”分为三种,即(1)轻伤,(2)重伤,(3)死亡。所谓“重伤”即(子)毁败一目或二目之视能,(丑)毁败一耳或二耳听能,(寅)毁败语能、味能或嗅能,(卯)毁败一肢以上机能,(辰)毁败生殖之机能,及(巳)其他与身体或健康有重大不治或难治之伤害。“轻伤”则为不成为重伤轻微伤害。视伤亡者如为死亡即填(3),如为卯种重伤即填(2卯)。

7. 如伤亡者姓名不知,即画一“△”

形符号代之,其他各项有不明者仿此。

形符号代之,其他各项有不明者仿此。

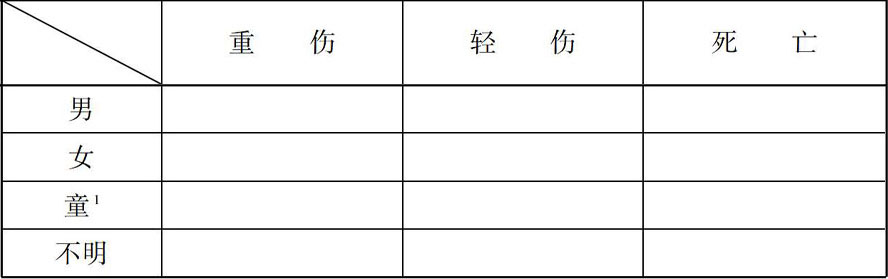

表2-5 人口伤亡汇报表

事件:

日期:

地点:

填送日期: 年 月 日

附人口伤亡调查表 张

报告者

2

说明:

1. 十六岁以下者。

2. 应由汇报机关长官署名并加盖机关印信。

资料来源:表2-4、表2-5均据中国第二历史档案馆藏《抗战损失查报须知》所附原表型制复制。

上表2-4、表2-5两表“说明”各项,实则为填造该二表的具体办法。《人口伤亡调查表》又是《人口伤亡汇报表》的依据。仅就此二表所涉及的调查内容来看,两表设计还算得上合理,基本上顾及人口损失调查的一些最基本的信息要素,诸如时间、事件、地点、姓名、性别、年龄、职业、轻伤、重伤、死亡等项。如果在战时各地各级政府能够认真地按照这两个表式对抗战人口损失进行及时调查、填报、汇总,所能形成的资料必定是十分系统准确的,对于我们目前研究中国抗战人口损失问题更是极为珍贵的。从这两个表式的设计项目来看,二者之间具有极为密切的关系,简单地说,表式1《人口伤亡调查表》是表式2《人口伤亡汇总表》的造报基础。也就是说,在实际调查工作中,表式1调查获得的数据,是造报表式2必不可缺的资料基础与数据来源,如果没有表式1的数据,也就不可能填造出表式2的汇总数据。表式1反映的是一个个具体的受害人的实际情况,表式2反映的则是一个县市在特定时间段内人口损失的总体情况。从我们所能见到的档案材料看,目前除少数省区的市县尚能找到一部分《人口伤亡调查表》外,《人口伤亡汇总表》其实是我们研究中国抗战人口损失总体情况的重要资料,但该表设计所包含的信息却相对较少,且其“童”项不分性别,以“十六岁以下者”为童也未见得合理,其“不明”项下也不分性别、年龄,同样也显得过于笼统,这样的汇总结果,把《人口伤亡调查表》中的大量信息忽略了。在我们不能发掘出作为人口汇总表数据基础的调查表的情况下,汇总表的这种疏略确实是十分可惜的。

行政院训令各部、会、省、市在一个月内把自全面抗战爆发至1939年6月底以前的全国抗战公私直接间接损失调查完毕汇报到院的想法,显然是把抗战损失调查想象得太简单了。同年10月2日,国民政府行政院又为查报抗战公私损失事,颁布训令。其令称:“调查抗战公私损失,前经本院制定表式廿九种及查报须知,于本年七月一日,以吕字第七四三四号训令通饬遵照办理,并饬将二十八年六月底以前损失,于一个月内追查补报在案。现在期限已逾,尚未据查报到院,合行令仰遵照前令,迅将二十八年六月底以前损失,分次追查明确,填表补报。以后每遇有损失,即时查报,并转饬所属一体遵照。”

显而易见的是,到了10月初,逾查报期限已两月有余,而各地调查汇报并不理想,所以行政院不得不再次训令催办。此后不久,蒋介石又以行政院院长的身份发出训令,催促财政部等迅即遵前令办理:“查关于调查抗战期间直接间接公私损失一案,前经本院于本年七月一日,以吕字第七四三四号训令,检发表式二十九种及查报须知,令仰遵办,并转饬所属一体遵办在案。兹已为日甚久,迄未据该部填报到院,殊属不合,合行令仰迅即遵照前令办理。”

显而易见的是,到了10月初,逾查报期限已两月有余,而各地调查汇报并不理想,所以行政院不得不再次训令催办。此后不久,蒋介石又以行政院院长的身份发出训令,催促财政部等迅即遵前令办理:“查关于调查抗战期间直接间接公私损失一案,前经本院于本年七月一日,以吕字第七四三四号训令,检发表式二十九种及查报须知,令仰遵办,并转饬所属一体遵办在案。兹已为日甚久,迄未据该部填报到院,殊属不合,合行令仰迅即遵照前令办理。”

经行政院和蒋介石三令五申地督催,财政部等中央部会和各省地方政府,乃开始着手调查统计,填造表格,并向行政院汇报。这些调查统计资料汇报到院后,即转至国民政府主计处负责全国性的数据整理与汇总。但毕竟事属初创,各方统计方法不一,数据口径互歧,故国民政府主计处乃于1940年1月1日训令称,国民政府令饬主计处对各机关汇报之抗战损失调资料“负审核编之责。本处以为,查报或估计之先决问题,在于如何取得可靠之资料,私方财产损失之实数,固有待于直接登记与调查,而政府机关之财产损失,则当以各机关之财产明细分类账簿为重要根据……”要求各部会详拟财产损失估计之方法等项。

《抗战损失查报须知》颁行两年后,行政院复于1941年7月19日训令颁行《修正抗战损失查报须知》:

查关于抗战损失查报之资料,系由主计处负责审核汇编。当二十八年本院行知所属各机关造具此项抗战损失报表时,曾颁订《抗战损失查报须知》通饬如式呈院,然后由院送主计处,主计处对于所送资料有须指正者,亦即函由本院转令各原报机关,于更正后由本院照转。兹为节省辗转邮递手续起见,仰以后将抗战损失资料,径送主计处。原颁《抗战损失查报须知》之“呈院”等字句,即改为“送国民政府主计处”等字样。合行检发《修正抗战损失查报须知》一份,令仰遵照并转饬所属遵照。

此次训令颁行的《修正抗战损失查报须知》较1939年7月1日颁行的《抗战损失查报须知》,所附之29种表式几无一字变化,唯《须知》文本中个别字句如上引行政院训令中所提到的那样,将字句中“呈院”改为“送国民政府主计处”字样,其余有关款目、损失调查者、资料之备送等项皆依原样。

但这一寥寥数字的变动,标志着抗战损失调查统计资料和数据的呈递转报手续及程序的变动,即由原来的各市县政府向行政院呈报,改为各市县政府向国民政府主计处报送,其间省却了原来的待行政院收到各市县报来的材料后再向国民政府主计处转送的中间环节。在专门的抗战损失调查主管机构未成立之前,这种变动对于减少调查材料递转的中间环节,从而利于材料报送的及时快捷并减少递转途中的遗漏缺失,无疑是有益的。

但这一寥寥数字的变动,标志着抗战损失调查统计资料和数据的呈递转报手续及程序的变动,即由原来的各市县政府向行政院呈报,改为各市县政府向国民政府主计处报送,其间省却了原来的待行政院收到各市县报来的材料后再向国民政府主计处转送的中间环节。在专门的抗战损失调查主管机构未成立之前,这种变动对于减少调查材料递转的中间环节,从而利于材料报送的及时快捷并减少递转途中的遗漏缺失,无疑是有益的。

行政院此次在颁行《修正抗战损失查报须知》的同时,还制订颁行了《填造抗战损失报表应行注意要点》,内容分为:一、一般方面;二、人口伤亡调查表(表式1);三、人口伤亡汇报表(表式2);四、财产损失报告单(表式3);五、各种财产直接损失汇报表(表式4至表式23);七、民营事业财产间接损失报告表(表式28);六、税收报告表(表式24)。对各县市在进行抗战损失调查时填造《须知》所附各表式的方法和应注意事项,进行了认真细致的规定。其于“一般方面”的规定为:

1. 各表式上所列之事件、日期、地点等三项,须确实填写,不可漏填;

2. 各财产直接损失汇报表表式上所规定填写之机关名称、学校名称、国营、某省营、某省某县营、某省某县民营等,均须确实填写,以便整理分析;

3. 各报告表字迹须端正清楚,以便认识而免误解;

4. 数字须排列整齐,同单位之数字须排列于同一直线上,如有小数点时,则宜确实对正小数点,以免误会而利整理;

5. 各表填送日期不可遗漏;

6. 各省县所报表格项目多寡不一(如有仅报告人口伤亡,有仅报告某种财产直接损失),不悉所报项目之外有无损失。兹为便利检查造报材料之全缺计,订由汇报机关来文中略加说明,即全无损失之县份,亦应来文说明其无损失,以便利整理工作之进行;

7. 查报表报告单位中数字与汇报表中之数字,须详为校核,以免错误。

对于与抗战人口损失调查直接相关的《人口伤亡调查表(表式1)》的填报,《注意要点》规定得也十分详细:

1. 表中各栏均应确实填写,如有某项确系无法查明者,则可填△符号表示其为不详,切不可漏填;

2. 职业栏填写法,表式一说明第四条已有详尽之规定,惟查各地所报表格,尚未能完全依照此种规定办理。有将职业栏完全漏填,有填写不合于规定之字句,例如中年妇女除从事其他职业或有特殊原因无职业者外,多系在家中料理家务,可以符号(8)表示之,而不应将其完全漏填。又如拉车为交通运输业之一种,应以符号(3)表示,而不必填列文字;

3. 最高学历栏,表式一说明第五条规定学历为四种,其中第四种系不属于大学、中学、小学之学历,例如曾入私塾者均可以符号(4)表示。若确无学历者则可以“无”字表示之,不详者以△符号表示之,不可漏填,亦不必填写其他文字;

4. 伤或亡栏之填列法,表式一说明第六条曾有详细之规定,轻伤者以符号(1)表示,重伤者按重伤情形以(2子)(2丑)(2寅)(2卯)(2辰)符号表示,死亡者则以符号(3)表示。此栏各种符号之填写,关系于整理结果极巨,应确实按照规定施行,不可遗漏。

惟查各地所报表格,未按照此种规定者办理尚多,兹将应注意修正各点列举如下:甲、以文字填写者应改用规定之符号填写。乙、仅填一“伤”字而不注明其为轻伤或重伤者,应改填代表符号,并注意轻重伤符号之分别。丙、仅填符号中之一部分,如“子”、“丑”……等而将其前列之“2”字遗漏者,应改填全部代表符号。丁、不按照规定方法填写而用文句描写其受伤情形,整理时极为困难,应改用规定符号填写。戊、以符号“1伤”表示者,仍须依照规定办理,以省手续;

5. 费用一栏,系填写费用之实数,如不详者则以△符号表示,不可漏填。至于“自理”等字样,则非该栏之答案;

6. 人口伤亡调查之主要目的,在确知伤亡人口之总数,故对于姓名、性别、职业、年龄、最高学历各栏均不详悉之伤亡人口,亦须详细填列其数量于调查表之上,以便确知全国伤亡人口总数;

7. 人口伤亡调查表为人口伤亡汇报表之根据,不可遗漏。

关于填造《人口伤亡汇报表(表式2)》时应行注意事项,该《注意要点》也作了清晰的规定:

1. 人口伤亡汇报表,系根据人口伤亡调查表整理之结果,故汇报表中重伤、轻伤、死亡之男、女、童、不明等栏之人数,应与人口伤亡调查表所填情形完全相符,总和相等;

2. 人口伤亡调查表中如有错误,汇报机关应即查明校正。如人口伤亡调查表伤或亡栏中伤之情形填写不清或仅填一“伤”字,则整理者必无法整理,汇报者亦无法汇报,势必先行查明更正,分别其为(1)或(2)之后,方可整理汇报;

3. 整理汇报表须详细校对,以免错误。目前各地所报表格中,毫无讹误者固属不少,但有差误者亦甚不鲜。如(1)轻伤重伤死亡人数与调查表不符者;(2)调查表未载明轻伤或重伤而汇报表中分划其轻伤若干、重伤若干者;(3)童与成年男子分划有误者。均应注意修正。

这份《填造抗战损失报表应行注意要点》,显然是国民政府主计处在调制《抗战中人口与财产所受损失统计》时,根据其利用各市县报送之材料时所遇到的报表填造、数据统计、表式等方面的问题,有针对性地制订出来的。从上列各项有关人口损失调查填表的规定来看,此前各县市报送行政院的材料,不仅残缺不全,而且在填造时也未严格遵照院颁《须知》和所附各表式后“说明”的各项规定,致使主计处在汇总数据时遇到很大的麻烦,甚至使很多原始调查表或汇报表不可利用。所以,这份《注意要点》对《修正抗战损失查报须知》所附各种表式的填造办法、应注意的各重点、书写规范等方面,都不厌其烦地作出了细致的规定和说明。这也说明,在当时战局紧张、社会动荡的情况下,从事中国抗战损失和人口损失的调查统计工作,所遇到的困难的确是很多的,国民政府行政院和主计处等中央机关,为着手进行这样一项艰难的工作,也确实付出过很大的努力与耐心。虽然由于当时处于战争状态,所能据以利用的材料受到较大局限,且繁杂不规范,其统计所得结果不尽令人满意,但这些机构所付出的劳动、所进行的艰辛努力还是值得我们肯定的。同时,他们的这些工作也并非全部是无用之功,这些工作为此后进行全面的抗战损失调查做了前期的、基础性的、规范性的准备工作与教育工作。而且,也正是在这种一次次不厌其烦地说明、规定、督责的工作过程中,这些设计者与督导者们,在各省县市政府的抗战损失调查者的身上和心中,传递、播撒了规范、科学的精神,为抗战胜利后进一步深入进行全国性的抗战损失调查建立了规则,培育了人才。

1943年11月17日,蒋介石以国民政府主席“机秘甲字第8188号”手令训令行政院:“自九一八以来,我国因受日本侵略,关于国家社会公私财产所有之损失,应即分类调查统计,在行政院或国防最高委员会组织机构,切实着手进行,勿延。”

在蒋介石严令督责下,行政院开始切实筹备成立专门的抗战损失调查机构。1944年2月5日,行政院公布《抗战损失调查委员会组织规程》,抗战损失调查委员会亦于同日成立,委员名单如下:

在蒋介石严令督责下,行政院开始切实筹备成立专门的抗战损失调查机构。1944年2月5日,行政院公布《抗战损失调查委员会组织规程》,抗战损失调查委员会亦于同日成立,委员名单如下:

《抗战损失调查委员会组织规程》凡九条,第一条明确抗战损失调查委员会成立旨趣称:“为调查自民国二十年九月十八日以后因敌人侵略直接或间接所受损失向敌要求赔偿起见,设立抗战损失调查委员会。”这是在抗日战争期间,国民政府首次明确将抗战损失调查的时间上限规定为自1931年九一八事变开始。这一变化尤其值得注意。第二条调查事项则规定了抗战损失调查委员会所应主持调查的各类公私财产损失、人民生命损失及对调查材料的整理与审查,凡十目,其中与抗战人口损失调查直接相关系者仅一目:“八、人民团体及个人产业之损失。”其余各条则规定抗战损失调查委员会的隶属关系、机构设置、人事职务以及会议事项等。该委员会设秘书处和四个组,秘书处掌管“关于设计、统计、编辑、会议及不属于其他各组事项”;第一组职掌“关于教育及文化事业损失调查事项”;第二组职掌“关于公私财产损失调查事项”;第三组职掌“其他损失调查事项”;第四组职掌“关于敌人在沦陷区内经营各种事业之调查事项”。

抗战损失调查委员会成立后,原拟于2月11日召开第一次会议,计划讨论的事项拟有“议案目录”,列有:“一、调查工作进行计划如何拟订案;二、抗战损失查报须知应再否修正案(廿八年七月一日通行,卅年五月十四日修正);三、军队方面及军事机关方面之损失应否一并调查案;四、九一八事变后至七七事变之期间内损失如何调查俾臻完备案;五、敌人在沦陷区域经营各种事业如何调查翔实案;六、本会会议规则及办事细则如何拟订案;七、临时议案。”但在2月9日,临时通知“奉谕改期”。

2月12日,在前列40余人的委员名单中,翁文灏、俞鸿钧、吴国桢、贺衡夫、王晓籁、康心如、杜月笙等7人,由蒋介石亲令派任为抗战损失调查委员会常务委员。2月25日,蒋又增派周锺岳为委员。同日下午2时,抗战损失调查委员会在行政院会议所召开,由孔祥熙主持,除沈鸿烈由钱天鹤代、王晓籁由谢冠生代、陈立夫由顾毓琇代外,其余委员都出席了会议。经过讨论,会议对会前拟订的“议案目录”中所及事项分别作出了决议:一、关于如何拟订调查工作进行计划,决议“交常务委员会研究拟订,各委员如有意见,亦于最近期间内送会,用备采择”;二、关于《抗战损失查报须知》应否再予修正案,决议“原则上认为有修正必要,请各委员于会后加以审查,并将应行修正意见于一星期内送会,以便汇集修订”;三、关于军队方面、军事机关方面之损失应否一并调查案,会议决定“军事机关财产之损失,应包括于本会调查范围之内,关于其他军务方面之损失应行赔偿及抚恤者,由军事主管机关(军事委员会)负责调查”;四、关于九一八事变后至七七事变之期间损失如何调查俾臻完备一案,会议决定“交常务委员会研究办理”;五、关于敌人在沦陷区域经营各种事业如何调查翔实案,决议“交常务委员会拟具办法,并望各委员尽量发抒意见,送会备采”;六、关于“本会会议规则及办事细则如何拟订案”,决议“交常务委员会”。

2月12日,在前列40余人的委员名单中,翁文灏、俞鸿钧、吴国桢、贺衡夫、王晓籁、康心如、杜月笙等7人,由蒋介石亲令派任为抗战损失调查委员会常务委员。2月25日,蒋又增派周锺岳为委员。同日下午2时,抗战损失调查委员会在行政院会议所召开,由孔祥熙主持,除沈鸿烈由钱天鹤代、王晓籁由谢冠生代、陈立夫由顾毓琇代外,其余委员都出席了会议。经过讨论,会议对会前拟订的“议案目录”中所及事项分别作出了决议:一、关于如何拟订调查工作进行计划,决议“交常务委员会研究拟订,各委员如有意见,亦于最近期间内送会,用备采择”;二、关于《抗战损失查报须知》应否再予修正案,决议“原则上认为有修正必要,请各委员于会后加以审查,并将应行修正意见于一星期内送会,以便汇集修订”;三、关于军队方面、军事机关方面之损失应否一并调查案,会议决定“军事机关财产之损失,应包括于本会调查范围之内,关于其他军务方面之损失应行赔偿及抚恤者,由军事主管机关(军事委员会)负责调查”;四、关于九一八事变后至七七事变之期间损失如何调查俾臻完备一案,会议决定“交常务委员会研究办理”;五、关于敌人在沦陷区域经营各种事业如何调查翔实案,决议“交常务委员会拟具办法,并望各委员尽量发抒意见,送会备采”;六、关于“本会会议规则及办事细则如何拟订案”,决议“交常务委员会”。

在讨论临时议案时,王正廷发言称:“抗战损失调查委员会外,还有一个敌人罪行调查委员会,这两个会在调查上有相同的地方,就法律上讲,一个是民事,一个是刑事,互有连系。本席觉得两个会的秘书处应取得联系,以便利工作的推行。”还有人说:“本委员会调查损失,除了要求敌人赔偿之外,还有一种意义,即是表示我们抗战重大的牺牲和损失,现在华盛顿方面已有救济总署的设立,将来战胜国都要向敌要求赔偿,我们为表示重大的牺牲与损失,所付的代价甚巨,这也是向外宣传的资料,后方所得的资料一定很少,在沦陷区域政府应用方法让一般人民知道此种工作,多收集些材料,将来人民也可以得到一点赔偿,这个本应该注意的。”由于会议记录的缺失,我们暂时无法知道这是哪一位委员的发言,但很显然,他的意见超越了单纯的对敌索赔、对受害者赔偿的调查目的,注意到宣示国家抗战的重大牺牲与代价,以及对外宣传中国抗战意义的问题。

孔祥熙最后说:“抗战损失,中央无非是总其大成,各省政府、各党部应该负责。我们今天要联合党政军去做。今年预算通过后,不许增加新机关与追加预算,因为一个机构成立,若薪俸计算有十万,其他米代四十万也不够。本会调查损失要派人出去,现在交通困难,旅费太多,还是请地方政府查报为宜……至于人民填报损失要确实,将来是否如愿赔偿,尚难断定。假若人民这个报告损失三万,那个写五万,将来若是空头支票,人民又怨恨政府,与敌人算账,一旦政府不能拿到,恐怕政府还要拿一部与人民。将来如有赔偿,当先交人民。所以在调查的时候,不必过于宣传,这点也是应该注意才是。”

与蒋介石的一再督促不同,孔祥熙作为此时的行政院院长,是抗战损失调查委员会的直接主管首长,对抗战损失调查显然持一种消极的态度,这对中国抗战损失调查工作的推行,究竟产生了怎样的影响,其实是值得认真研究的。

与蒋介石的一再督促不同,孔祥熙作为此时的行政院院长,是抗战损失调查委员会的直接主管首长,对抗战损失调查显然持一种消极的态度,这对中国抗战损失调查工作的推行,究竟产生了怎样的影响,其实是值得认真研究的。

3月3日,抗战损失调查委员会常务委员会召开第一次会议。其后又多次召开常务委员会议,讨论抗战损失调查委员会业务问题及与中国抗战损失查报相关事件。5月9日,蒋介石又增派冯玉祥为委员。

抗战损失调查委员会既经成立,便成为直接隶属于国民政府行政院的负责抗战损失调查的专门机构,举凡与抗战损失调查相关系的业务皆归其职权范围,此前负责整理、汇总各省县市呈报的损失调查资料的国民政府主计处便在该会成立后不久,即将其所经办的损失调查统计资料及相关案卷移交。计移交案卷458宗,未归卷者83件。

不论是在战时还是在和平时期,任何一项事业的开展都离不开人力与物力。当1939年7月初行政院训令进行抗战损失调查时,只是要求各省市县政府负责督导与调查工作,调查表汇总到行政院或主计处。但是,在1944年抗战损失调查委员会成立之前,在中央层级,数年之间并未成立专门的主管机关,甚至没有专门的办事机构、办事人员、办公地点和办公经费,这可能也是虽经蒋介石、行政院三令五申,但调查工作始终无法切实推行的一个重要原因。因为在战时日军各种伤害行为普遍发生,造成的财产损失与人口伤亡也无处不有,如果地方各级政府认真按行政院的训令执行调查工作的话,所形成的各式调查表、登记表、汇报表、汇总表和证明材料,卷帙之庞大繁杂,不可以数量计。其直接呈报或层转汇报,道途遥远,邮传每隔,任一环节出现问题,都可能使某一县市省的调查统计资料无法传递到主计处。而且,从我们目前通过档案材料所熟知的情况看,即便是在战争状态下,国民政府系统公文层转行咨过程中的“文牍主义”仍然极端严重,一份损失调查报表在从县政府经省政府到主计处的层转过程中,又会产生无数纸质公函文书,这些文书几乎将来自数据源头的损失调查表深深掩埋而难以被发现。国民政府主计处虽然负有数据审核与表格调制之责,但若想让其在浩若烟海的纸堆中一一挑出有用的原始调查表,再按地区、部门、类型归类分析,审核汇总,制表公布,其工作量之巨大,可以想见。这又可能是战时主计处历次所调制的全国损失总表数据严重不全的重要原因。

抗战损失调查委员会成立后,常务委员、委员们多系中央各部会首长、各省市长官、金融工商界领袖等,其职责在于策定重大方针,督导调查工作进行。但有关抗战损失调查的具体的事务性工作,这些大员们断无一人会直接动手去做。因此,“抗战损失调查委员会四月十三日签呈称,查本会业于二月二十五日成立,并已开始办公,计编置预算,职员为三十七人,工役十二人。因经费及生活补助费暨平价米、代金年度预算尚未编竣,而各员工及家属食米,所需甚急亟,除调用人员不领米金外,拟自四月份起,预借食米八石(斗),代金十二石,由院令饬粮食部转知陪都民食供应处,照数先行垫发,以济需要。嗣后再行结算”。为此,蒋介石以行政院院长训令粮食部“照办”。

其后,行政院又训令粮食部转饬陪都民食供应处,自5月起按月按量支发抗战损失调查委员会平价米面。

其后,行政院又训令粮食部转饬陪都民食供应处,自5月起按月按量支发抗战损失调查委员会平价米面。

1944年8月11日,抗战损失调查委员会第二次委员会通过了《抗战损失调查办法》,并修正通过了《抗战损失查报须知》。

《抗战损失调查办法》共八条,其一般规定中与中国抗战人口损失相关系者为第一条:“自九一八事变日起,凡在中华民国领土内,后方、战区或沦陷区,所有中国之公私机关、团体或人民,因抗战被敌强占、夺取、征发、破坏、轰炸或杀戮、奸掳等暴行遭受之损失,或中国在敌国领土及其占领区内遭受之损失,应由中央及地方有关机关依左列各款调查具报行政院抗战损失调查委员会,并得委托其他机关或延聘中外人士担任查报与通讯。”该条下列十六项各类公私损失,皆在调查范围之内,列于首项者即“人民伤亡之损失”。第二、三条规定,对于各项应予调查的损失,“应由各主管机关督饬所属,切实调查登记”,并“由主管机关依照《抗战损失查报须知》附表分类填报”,“层转行政院抗战损失调查委员会审核汇编,于每年一月、七月为呈报之期”,“前项所称主管机关在中央为各部、会、署、处,在省(市)为省(市)政府”。第四条规定:“本办法施行前,如各机关查有属于第一条各款损失之资料,应由该管主管机关总汇送行政院抗战损失调查委员会核编。其未经查报或查报不完全者,应于奉到本办法后五个月内调查具报。以后遇有损失并须于事件发生后两个月内调查具报。如有特殊情形,得呈请该管主管机关核准延期,并转报行政院抗战损失调查委员会备查。”第五条:“各机关为办理查报损失之便利,得斟酌当地实际情形,依本办法制定必要之章则。前项章则应呈由该管主管机关核转行政院备案。”第六条:“属于军事范围之抗战损失调查办法另定之。”

《抗战损失调查办法》再一次强调了抗战损失调查的时间范围上限始于1931年9月18日,在空间上也明确了凡是在中华民国领土内的任何区域遭受日军军事进攻和各种暴行所造成的损失皆属调查之范围。同时,该办法还第一次明确规定了抗战损失调查的各级主管机关,并且把追查补报的时间由原来《抗战损失查报须知》规定的1个月为限改为奉到办法后5个月内查清,其后遇到损失由原来的随时查报改为2个月内调查具报,调查资料呈报手续及递转程序,也由原来的由各市县政府依式填造各表随时直接送国民政府主计处,改为由各级主管机关依据《修正抗战损失查报须知》表式分类填报,分级层转汇报,每年一月、七月为向抗战损失调查委员会呈报之期。所有这些,与抗战损失调查委员会这一专门机关成立之前相比发生了重大的变化,当然,所有这些也都是因应抗战损失调查委员会的成立而发生的变化。

从《修正抗战损失查报须知》的规定来看,上述各种变化的脉络更为清晰:

一、抗战损失查报之范围。“包括自九一八事变起,凡在中华民国领土内,后方、战区或沦陷区,所有中国之公私机关、团体或人民,因抗战被敌强占、夺取、征发、破坏、轰炸或杀戮、奸掳等暴行遭受之损失,或中国与友邦在华之公私团体机关或人民,在敌国领土及其占领区内遭受之损失。其时期之分划如左:(一) 前期:自民国二十年九月十八日起,至二十六年七月六日止;(二) 后期:自民国二十六年七月七日,至战争结束止。”这一条为此前两次颁行《抗战损失查报须知》所未列,它不仅如上文所征引《抗战损失调查办法》一样,明确规定了抗战损失调查的时间范围、空间范围,而且还首次把进行调查的时期以1937年全面抗战爆发为界划为前、后两期。

二、人口伤亡查报方法。“人口伤亡,除伤亡将士由军政部督同各部队调查外,概由各市县政府每遇敌军攻击或遇敌机轰炸后,由派员督同该管警察及乡镇长,依照《人口伤亡调查表》(表式1)逐户调查,据实填载三份,报由县市政府抽存一份,以二份转呈省政府,抽存一份,一份转送行政院抗战损失调查委员会。”此条之规定,也与此前的《抗战损失查报须知》相比有所变化:其一,取消了原来的《人口伤亡汇报表》,基层调查人员及县政府只需填造《人口损失调查表》;其二,材料呈报递转手续再次发生变化,从原来由县政府直接向行政院或主计处呈报改为分级层转,即由县市政府呈上级主管机关省政府,再由省政府转送行政院抗战损失调查委员会;其三,调查材料备份要求发生变化,原来只要求各县政府填造《人口伤亡调查表》并《人口伤亡汇报表》直送中央,同时将《人口伤亡汇报表》另缮一份送省政府备查。现改为将《人口伤亡调查表》填造一式三份,县市政府抽存一份,省政府抽存一份,送抗战损失调查委员会一份。其余关于公私财产直接间接损失之调查的呈报手续、资料备份,也与此条相同。

三、公私财产直接损失之分类。“公私财产直接损失,除关于军事方面者,统由军政部督饬所属机关部队查报外”,余者共分十六类,首列“人民伤亡之损失”。

四、财产直接损失查办方法。其第五条为新增内容,规定:“凡在机关学校或公营事业内服务员工及经营农工商业加入职业团体者,如家属有伤亡、私人财产有损失,均可填具表单(表式1及2),由服务之机关学校或团体等转报。其余人民仍应自行向县市政府或乡镇公所呈报。原籍沦陷者可向寄籍地市县政府或乡镇公所具报,惟均须注意不得重报。服务机关学校团体之主管人及县市政府、乡镇公所等,应负审查之责。”第六条也是新增加的内容:“呈报人口伤亡及财产损失表件时,应尽量附呈证件,由县市政府乡镇公所等查验盖章发还,并在表上加以注明,重要证件,便于附送者,应送行政院抗战损失调查委员会。”

此外,修正后的《须知》尚列有布告人民报告损失、间接损失之分类、间接损失查报方法、盟旗地方之损失查报、华侨损失之查报、沦陷区损失之查报、价值之计算及其单位、查报各表纸幅等项,取消了原《须知》中的第五条“追查补报”。

《修正抗战损失查报须知》所附之表式仅有22种,较此前的29种表式减少了7种。具体而言,取消了原先的表式2《____市县人口伤亡汇报表》、表式19《人民团体财产直接损失汇报表》(文化团体部分)、表式20《人民团体财产直接损失汇报表》(宗教团体部分)、表式21《人民团体财产直接损失汇报表》(慈善团体部分)、表式22《人民团体财产直接损失汇报表》(其他公益团体部分)、表式23《住户财产直接损失汇报表》、表式24《税收损失报告表》、表式25《振济费支报告表》、表式29《____省市土地沦陷及克复情形登记表》等9种表式,表式编号依序上推。另新设计增加了表式21《沦陷地区损失情形报告表》和表式22《克复地区内损失实情清查报告表》2种表式。对应于《修正抗战损失查报须知》新增之第六条呈报人口伤亡等损失时,“应尽量附呈证件”,“并在表上加以注明”的规定,新的表式1《____市县人口伤亡调查表》在原表基础上,最后增加“证件”一竖栏。

抗战损失调查委员会成立后公布的《抗战损失调查办法》和《修正抗战损失查报须知》所体现出来的较此前抗战损失调查规则、程序等方面的变化,具有很大的实际意义。其一,明确了抗战损失调查的各级主管机构,从而使各级政府职有专属,任务明确。其二,由过去越级直接向中央机关汇报变化为逐级汇总层转呈报,最终汇总于抗战损失调查委员会,这也更进一步明确了各级主管机关的实际业务与职责,同时,这种层转汇报方式,使调查资料的递转有专门程序与途径,且在逐级呈报过程中,上一级主管机关负有审核之责,调查材料及统计结果中出现的问题就有可能在基层得到相对直接而及时的修正,进而也在一定程度上免去了中央级主管机关和抗战损失调查委员会在汇总全国性资料时,遇到问题无从修正,数据资料无法利用,发回审核浪费时日,降低材料可信度和可用性等方面的弊端。其三,追查补报时间的延长,以及改变过去的随时调查直报为每年2次的定期呈报,也使得调查资料在地方各级主管机关能够相对从容地汇总,免去了以往匆忙应付和支离零乱的情形,显现了中国抗战损失调查工作逐渐走向成熟与务实。

总而言之,从《抗战损失调查办法》和《修正抗战损失查报须知》所作的各种规定与调整来看,上述诸方面的变化,对于当时中国抗战损失调查工作的进行,在可操作性上无疑有所增强。唯其取消了原先的表式2《人口伤亡汇报表》,则未见是明智之举。因为进行抗战人口损失调查,在《人口伤亡调查表》规整收齐后,必然要进行资料的分类整理和数据的统计、汇总与分析,那么原先的《人口伤亡汇报表》中所列诸栏目,则为进行这项工作不可缺少的必要内容。从我们掌握的档案材料看,该《汇报表》虽被取消,但抗战后期各县市人口损失调查时却并未弃用此表式;抗日战争胜利后各县市奉令深入统一进行抗战人口损失调查时,在进行资料整理和数据统计汇总时,也依旧普遍地利用该表式,即使是各省在对所辖各县的人口损失调查资料进行整理汇总或抗战损失调查委员会对全国范围内的人口损失数据进行汇总统计时,依然是循着该《人口伤亡汇报表》表式的设计思路进行的。