第一节

战争规模暨战祸波及区域

1931年九一八事变爆发,日本由此挑起了对中国长期的侵略战争,中国人民对日抗战同时展开。在此后不到半年时间内,日本关东军侵占中国东北三省广大国土,继而扶植伪政府,开始对东北地区人民长期实施殖民统治。1933年年初,日军攻占热河。此后,日本的侵华贪欲进一步膨胀。它不断将侵略触角伸向长城沿线和华北地区,遭到中国军民的英勇抗击。1937年7月7日,日本华北驻屯军在北平西郊制造卢沟桥事变。8月13日,日军在上海与中国守军发生冲突,八一三事变爆发。从七七事变到八一三事变,在短短的五个星期内,日本侵略者把战火由卢沟桥畔扩大到整个平津地区,又由华北扩大到华东,战争也由原来的日军局部武装挑衅和侵占发展成日本对中国的全面武装侵略战争。在日军的疯狂进攻下,中国面临存亡绝续的生死考验。中华民族开始觉醒,爱国军民奋起抗敌。由此,中国进入持续了14年之久的艰苦卓绝的抗日战争时期。

一、战争分期与称谓

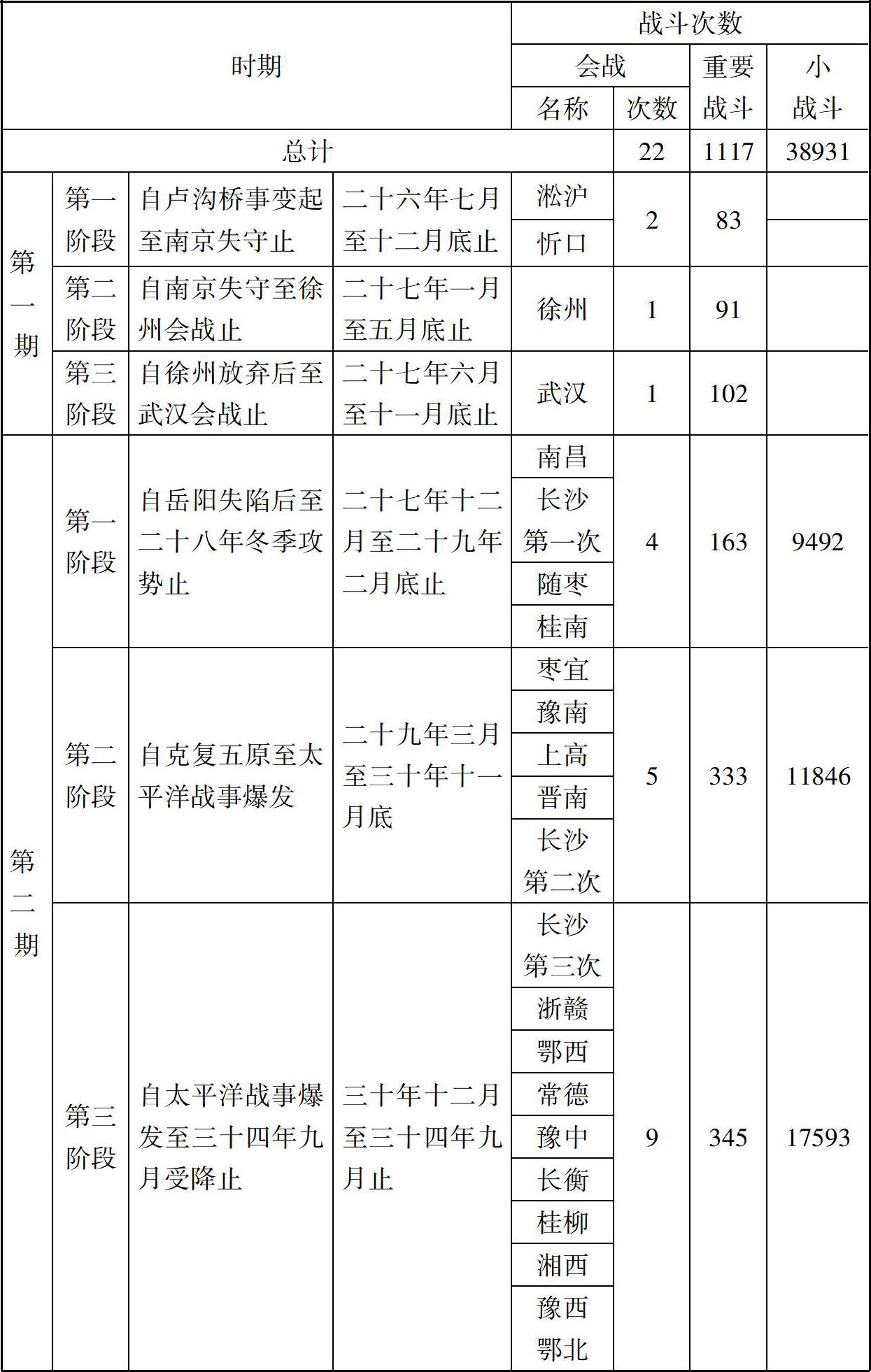

目前已经成为国内外学术界基本共识的学术主张是,在中国全面抗日战争期间,存在着由国民政府组织领导的正面战场和中国共产党领导下的敌后战场。在抗日战争进程的重大阶段划分上,国民政府军事当局一般以1938年11月武汉会战结束为界,将这场战争分为第一期和第二期,并将这前后两期分别划为不同的阶段。具体而言,即第一期抗战自1937年7月卢沟桥事变爆发起至1938年11月武汉会战结束,分为三个阶段:第一阶段自卢沟桥事变起至南京失陷,时间是从1937年7月至12月,其间进行过两次会战,即淞沪会战和忻口会战;第二阶段自南京失守至徐州会战结束,时间上是从1938年1月至5月底,其间进行过一次大会战即徐州会战;第三阶段自放弃徐州至武汉会战结束,时间上是从1938年6月至1938年11月底,亦经一次大会战即武汉会战。第二期抗战自武汉会战结束后之1938年12月至抗日战争胜利时之1945年9月,亦分为三个阶段:第一阶段自岳阳失陷至1939年冬季攻势结束,时间是从1938年12月至1940年2月底,其间经过南昌会战、第一次长沙会战、随枣会战、桂南战役;第二阶段自克复五原至太平洋战争爆发前,时间是从1940年3月至1941年11月底,其间经过枣宜会战、豫南会战、上高会战、晋南会战及第二次长沙会战;第三阶段自1941年12月太平洋战争爆发至1945年9月抗日战争结束,其间经过第三次长沙会战、浙赣作战、鄂西会战、常德会战、豫中作战、第四次长沙会战、衡阳会战、桂柳会战、湘西会战及豫西鄂北会战等。国民政府军事当局这种对战争时期与阶段的划分,可具体见诸战后不久由何应钦和陈诚主持编写的有关抗战历史的著作之中。

1938年5月,毛泽东发表了著名的《论持久战》一文,对中国抗日战争战略发展阶段作出了自己的划分与估计。毛泽东认为:中国抗日战争“不能速胜,而只能是持久战”,且“这种持久战,将具体地表现于三个阶段之中。第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御的时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻的时期。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却的时期”。

1949年中华人民共和国成立后,国内学者一般是按照毛泽东《论持久战》中的主张,把中国人民抗日战争进程表述为战略防御、战略相持和战略反攻阶段,前两个阶段一般也都是以武汉会战结束、广州失陷为分界,后一阶段却似乎没有一个明确的时间起点,大体是以1944年以后中国共产党领导下的华北、华中和华南地区的敌后抗日根据地的局部反攻为战略防御与战略反攻两阶段的界限。进入1990年代以后,随着中国抗日战争史研究的深入展开和研究视角的切换,这种划分法已渐渐不再成为抗战史研究者所必须遵从的主张了。

1949年中华人民共和国成立后,国内学者一般是按照毛泽东《论持久战》中的主张,把中国人民抗日战争进程表述为战略防御、战略相持和战略反攻阶段,前两个阶段一般也都是以武汉会战结束、广州失陷为分界,后一阶段却似乎没有一个明确的时间起点,大体是以1944年以后中国共产党领导下的华北、华中和华南地区的敌后抗日根据地的局部反攻为战略防御与战略反攻两阶段的界限。进入1990年代以后,随着中国抗日战争史研究的深入展开和研究视角的切换,这种划分法已渐渐不再成为抗战史研究者所必须遵从的主张了。

二、战争的规模

我们前文中曾经说过,抗日战争是当时中日两国几乎倾尽举国之力进行的一场大较量,战争在中国境内持续时间之长久、战斗战役规模之巨大、波及范围之宽广、战争激烈程度之剧烈、战争伤害之惨重,在20世纪中外战争史上都是少见者。仅从国民政府主持领导的对日正面战场作战来看,按照国民政府军事当局战时战后所作的统计,在抗日战争各个阶段中,中日两国投入的军队人数,都是十分庞大的。

表1-1 抗战各期正面战场中日双方投入兵力人数

资料来源:本表据陈诚著《八年抗战经过概要》之《附表第九:抗战各时期敌我使用兵力及伤亡人数一览表》重新编制。

表1-1是根据战后不久陈诚所著的《八年抗战经过概要》所附统计表重新编制,反映了在中国抗战各个时期的不同阶段,正面战场中国军队的兵员投入数量,以及对日军于不同时期在中国战场投入兵力情况与数量的研判与统计。表中的数据显示,抗战时期在国民政府对日作战正面战场上,在中国抗战第二期第三阶段中,中方投入的兵力最多,达到353万余人。日方在中国战场上投入兵力最多的时期为第二期第二阶段,即1940年3月至1941年11月期间,总计投入中国战场兵力达到386.4万人。其后,随着1941年年末太平洋战争爆发,日本当局为加强在太平洋战场上对抗盟军的战力,从中国战场上抽调部分兵力。因此,在自太平洋战争爆发后至1945年中国人民抗日战争取得胜利和世界反法西斯战争最终结束这一期间,日方在中国战场上投入的兵力,反较此前数字有所减少。

在敌后战场上,中国共产党领导下的抗日武装部队主力,在1945年上半年达90万兵员以上。据档案资料的统计,敌后战场抗击着60余万日军和63万伪军的进攻。

中国共产党领导的敌后抗战及人民抗日民主武装力量,一直是不为国民政府当局所正式承认的,所以,敌后战场的抗日武装力量的投入,也就不可能体现在陈诚上表的统计之中。抗战期间,中国共产党坚持全面抗战的路线与全民抗战的方针,在华北、华中、华南广大地区,广泛发动民众参加抗战,作为抗日根据地人民武装力量重要构成部分的民兵,其数量最多时达200万人以上。所以有人在论及中国抗战规模时称:“就作战规模而言,中国的抗战是在长达5000公里的正面战场和幅员130余万平方公里的敌后战场进行的,中国投入的兵力,最多时军队近500万人,民兵约200万人;日本投入的兵力,最多时日军近200万人,伪军约100余万人。双方使用总兵力高达1000万人。”

中国共产党领导的敌后抗战及人民抗日民主武装力量,一直是不为国民政府当局所正式承认的,所以,敌后战场的抗日武装力量的投入,也就不可能体现在陈诚上表的统计之中。抗战期间,中国共产党坚持全面抗战的路线与全民抗战的方针,在华北、华中、华南广大地区,广泛发动民众参加抗战,作为抗日根据地人民武装力量重要构成部分的民兵,其数量最多时达200万人以上。所以有人在论及中国抗战规模时称:“就作战规模而言,中国的抗战是在长达5000公里的正面战场和幅员130余万平方公里的敌后战场进行的,中国投入的兵力,最多时军队近500万人,民兵约200万人;日本投入的兵力,最多时日军近200万人,伪军约100余万人。双方使用总兵力高达1000万人。”

这当然还不免泛泛而论,但考诸上表所列正面战场不同时期不同阶段的战场兵力投放及敌后战场的人民民主武装抗战兵力的发展与使用情况,那么在抗日战争期间,中国方面最多时投入战场的兵力应达500万以上;日方在中国战场投入的兵力,加以被其裹胁的百余万伪军,合计亦接近500万人。因此,论者所称最多时双方使用兵力达1000万,应该算是接近历史事实的。而且,我们还应该看到,战场最多投入兵力与战区最多保有兵员数,并非同一概念。不论是战场投入兵力还是战区保有兵员,也都不是整个抗战期间,两国国民作为兵员走上战场的全部。因为在整个战争期间,敌我双方的兵员都会在激烈的战斗战役中因伤亡、疾病和失踪等因素发生减员与损耗,或随着战争规模的扩大而需要补充,所以,战时中日两国各自投入战场的兵员总数,是逐年累计增加的,并不只是表现为某一时间节点上的最高数字。换言之,当我们注意到中日两国投入战场的最多兵力共计可达1000万人时,我们还要注意到,在整个抗战期间,两国总计投入战争的兵力,要比这个最高数高出很多。

这当然还不免泛泛而论,但考诸上表所列正面战场不同时期不同阶段的战场兵力投放及敌后战场的人民民主武装抗战兵力的发展与使用情况,那么在抗日战争期间,中国方面最多时投入战场的兵力应达500万以上;日方在中国战场投入的兵力,加以被其裹胁的百余万伪军,合计亦接近500万人。因此,论者所称最多时双方使用兵力达1000万,应该算是接近历史事实的。而且,我们还应该看到,战场最多投入兵力与战区最多保有兵员数,并非同一概念。不论是战场投入兵力还是战区保有兵员,也都不是整个抗战期间,两国国民作为兵员走上战场的全部。因为在整个战争期间,敌我双方的兵员都会在激烈的战斗战役中因伤亡、疾病和失踪等因素发生减员与损耗,或随着战争规模的扩大而需要补充,所以,战时中日两国各自投入战场的兵员总数,是逐年累计增加的,并不只是表现为某一时间节点上的最高数字。换言之,当我们注意到中日两国投入战场的最多兵力共计可达1000万人时,我们还要注意到,在整个抗战期间,两国总计投入战争的兵力,要比这个最高数高出很多。

再就战斗次数统计来看抗日战争的规模。根据何应钦著《日军侵华八年抗战史》所载,抗战期间正面战场陆军共对日进行过22次重大会战、1117次重要战斗、38931次小规模的战斗。

合空军整个抗战期间出击4375次共21597架次

合空军整个抗战期间出击4375次共21597架次

,则正面战场对日作战战斗次数为4.4万次左右。对这4万多次规模不等的战斗在中国抗战正面战场不同时期不同阶段的分布情形,国民政府军政部曾经作过统计,具体情况可如下表1-2所示。中共领导下的敌后战场对日军大小战斗更达12.5万次。

,则正面战场对日作战战斗次数为4.4万次左右。对这4万多次规模不等的战斗在中国抗战正面战场不同时期不同阶段的分布情形,国民政府军政部曾经作过统计,具体情况可如下表1-2所示。中共领导下的敌后战场对日军大小战斗更达12.5万次。

同样,敌后战场抗敌作战次数,也没有被国民政府军政部统计在内。

同样,敌后战场抗敌作战次数,也没有被国民政府军政部统计在内。

表1-2 抗战期间国民党陆军大小战斗次数统计表

资料来源:何应钦:《日军侵华八年抗战史》,《附表一:抗战期间我陆军大小战斗次数统计表》。表后“附记”称:“本表系根据全国各部队所报而统计之。”

如果我们简单地合计正面战场和敌后战场对敌作战不同规模的战斗次数,则约达17万次之多。按年分之,每年作战达两万多次;按月计之,每月作战几达两千次;按日核之,每日对敌作战达450次之上;按小时算,每小时中国境内对敌作战近20次。敌我之间大小战斗发生的密集程度,真是难以想象。

三、战祸波及范围

如此大规模的、长期的战争和数量如此庞大的战斗次数,其所波及的地域范围必定是非常广阔的,这一点是不难想象的。1931年九一八事变之后,东北地区近150个县市尽数沦陷。1933年2月上旬,日军攻占热河,全境15个县20个旗也基本上全部沦陷。合前项数,在全面抗战前中国至少已有185个县级市沦陷。1937年7月全面抗战爆发至抗战结束,中国国土沦陷及遭日军窜扰、日机空袭的范围更大。战时,国民政府有关部门会随时对国土沦陷范围和沦陷程度等情况进行监测统计。抗战胜利后,国民政府也曾在《中国抗战时期财产损失说帖》中对国土区域在战时各时期不同阶段所蒙受战祸情况进行过统计。说帖认为:战火所及,“自七七事变至武汉会战为第一期,计一年四月,已遍及十三省,北起黄河流域察、绥、晋、冀、鲁、豫六省,中达长江流域苏、浙、皖、鄂、赣五省,南及珠江流域粤、闽二省。经过剧战的地方达二百五十六市县。第二期起自二十七年秋末,截至三十二年七月六日,计时总达四年八月。战场仍以第一期被侵占各省为主,另增湘、桂、滇三省,各省遇战县数多少不一,山西省特多,计六十一县。次则浙、鄂、粤、赣四省,均在三十处以上。再次如豫、桂二省,亦各有约二十处,其他皖、湘、苏、闽、鲁、绥、滇、冀八省,则有十五处至一处不等。合计十五省共有二百九十五市县。第三期自三十二年七月六日起至三十四年八月十四日止。敌后游击为制敌有效战术之一,自僻野山谷以至城市据点,经常皆在战斗中。概言之,山西境内不独争斗频繁,规模亦特巨大。其次冀中及冀西地带,每为敌军扫荡中心。余若鲁南、豫北、苏北、淮东,乃至地形复杂区域,如苏浙皖边区,豫鄂皖边区及太湖等处,亦为互争之地。择其较著者计八十四市县作为游击战场。计黄河流域五十处,长江流域三十二处,珠江流域二处。八年来全国曾蒙战祸区域共四百六十七市县。”

国民政府还在《中国对日要求赔偿的说帖》中指出:“溯自一九三一年九月十八日,日本在中国东北发动有计划侵略,以迄日本投降日止,中国为维护主权与领土之完整,并为保障世界正义与安全,艰苦抗战历十五年之久。中国之作战期间,实远较任何同盟国为长久。在此期间,中国被侵占地区之广大,占全亚洲沦陷地区百分之四十五。拥有全国人口百分之八十地区,均遭日军破坏蹂躏。”

国民政府还在《中国对日要求赔偿的说帖》中指出:“溯自一九三一年九月十八日,日本在中国东北发动有计划侵略,以迄日本投降日止,中国为维护主权与领土之完整,并为保障世界正义与安全,艰苦抗战历十五年之久。中国之作战期间,实远较任何同盟国为长久。在此期间,中国被侵占地区之广大,占全亚洲沦陷地区百分之四十五。拥有全国人口百分之八十地区,均遭日军破坏蹂躏。”

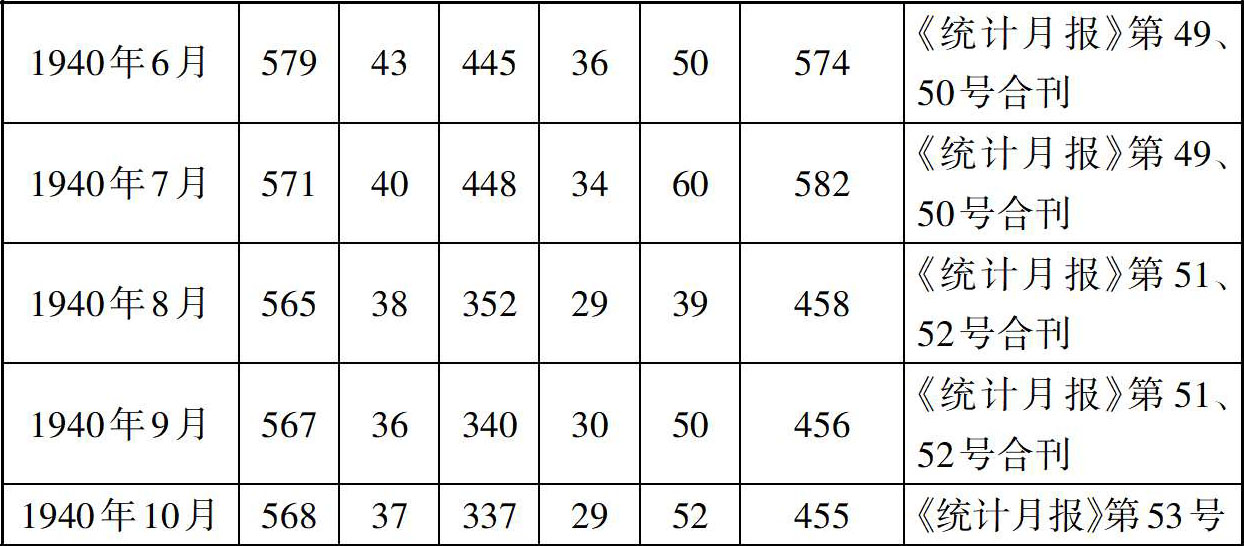

在现代国际法意义上,国土即是一个国家的领土。领土是一个主权独立国家最主要的存在要素,领土完整及维护其不受侵害与分裂是一个独立国家的根本主权。无论什么时候,领土遭到侵占、分割,领土完整也就无从存在,也就意味着一个国家的主权独立被严重损害甚至丧失。国土对于国家生存的意义还不仅限于此,国土同时还是一个主权独立国家实际存在的空间基础,在它上面承载着同样作为独立国家存在根本要素的国民及其社会政治经济生产活动,在它下面还埋藏着丰富的矿产资源和其他物质财富。在战争状态下,这一切又都构成了主权国家抵抗外部侵略的兵员来源、物质基础和战略展开的凭据与纵深,甚至一定程度上决定了战争的胜败结局,决定了已经遭到破坏的领土完整和主权独立能否恢复。因此,在抗日战争进行期间,国民政府有关机构即随时据战区各省县市的关于县政情况的报告,由行政院统计室编制《战区县政情况表》,并随时在国民政府主计处编印的《统计月报》上发表。据此,我们编制出《表1-3:1939—1942年战区县况及沦陷情形统计表》,借以反映当时中国国土沦陷之一斑。

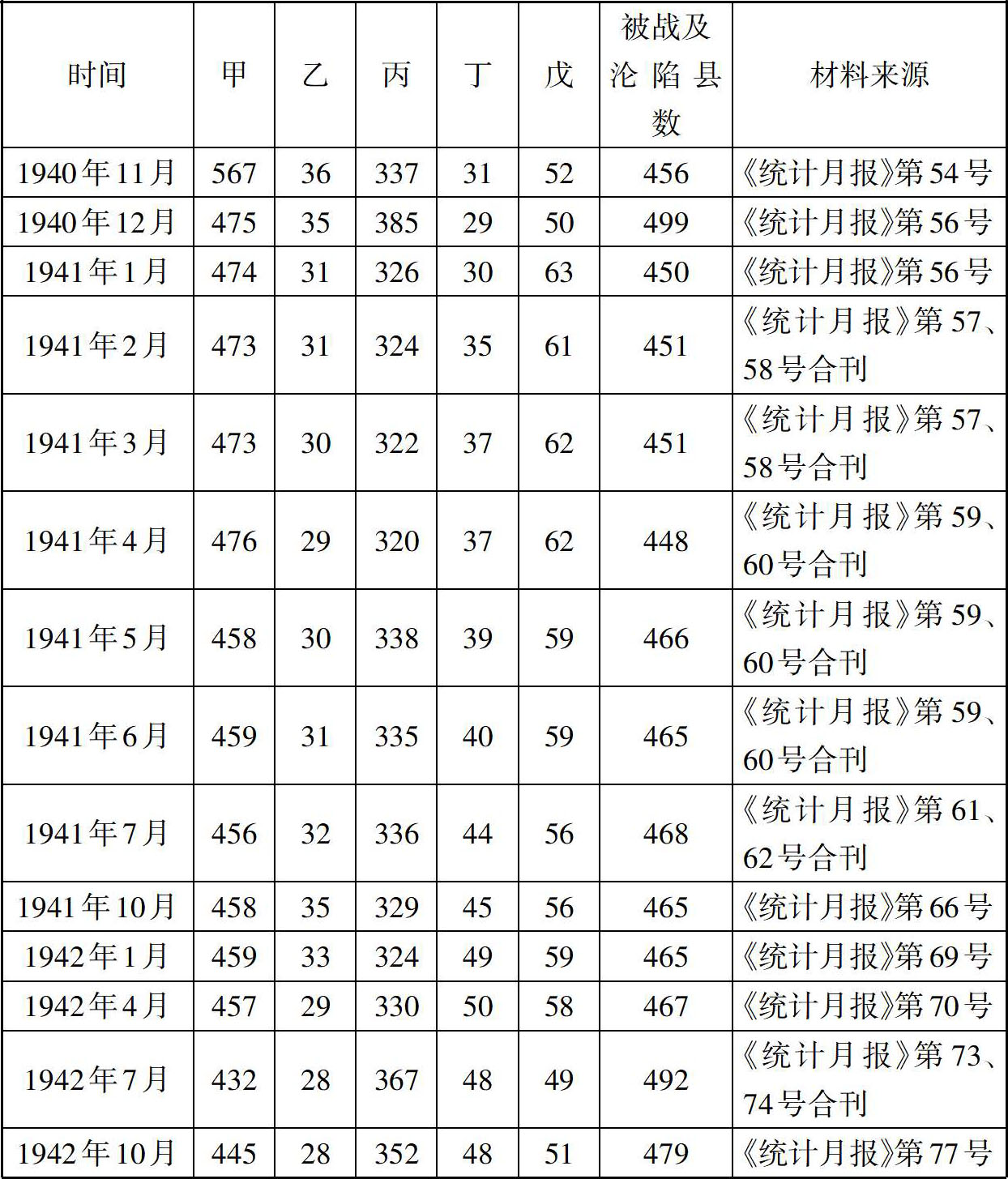

表1-3 1939—1942年战区县况及沦陷情形统计表

续表

材料来源:行政院统计室报告。

说明:(1) 县况:甲,为县区完整者;乙,为县长虽驻县城但县境已有一部分沦陷者;丙,为县城沦陷县长迁乡办公者;丁,为县长移驻邻县但仍能行使职权者;戊,为县长完全不能行使职权者。

(2) 北平、天津、上海、青岛、南京、杭州、济南、汉口、广州及厦门市未列入。

(3) 有未按时报告县况者,姑据以前之报告。

资料来源:

1. 本表系据国民政府主计处统计局编印:《统计月报》第38号至第77号各号所载之《战区县政》之各月总计栏重新编制,原表皆有战区各省县况详数,本表未录。

2. 本表之“被战及沦陷县数”为笔者据前乙、丙、丁、戊四项累计所得。

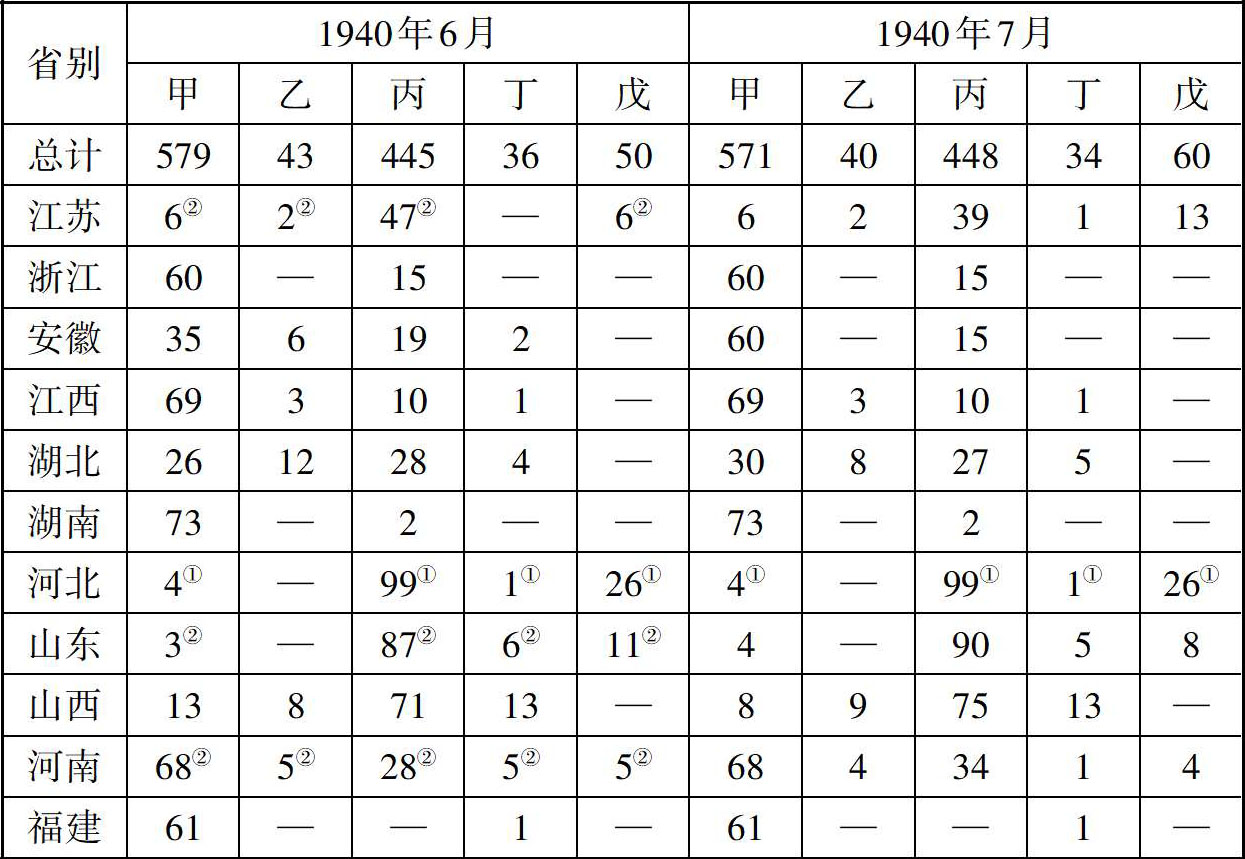

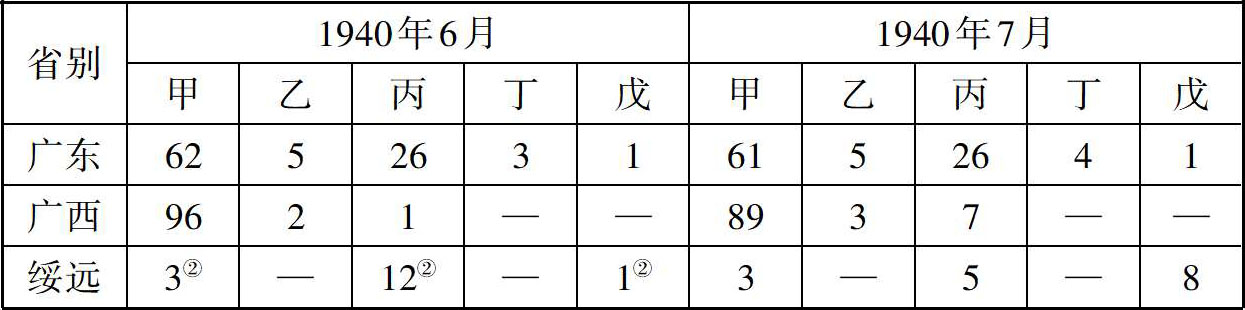

表1-3中所载战争期间不同时期的全国各省县境沦陷数字有所变化,这是由战局战况的变化引起的。从数字上看,当时战区各县沦陷情形,以1939年7、8月和1940年6、7月较为严重,统计数最高时,不同情形之沦陷县数达582个,超过安全县数目。下表1-4反映的是1940年6、7两月沦陷各县的地区分布情形。

表1-4 1940年6、7两月战区县况及沦陷情况统计表

续表

材料来源:行政院统计室报告。

说明:(1) 县况:甲,为县区完整者;乙,为县长虽驻县城但县境已有一部分沦陷者;丙,为县城沦陷县长迁乡办公者;丁,为县长移驻邻县但仍能行使职权者;戊,为县长完全不能行使职权者。市及设治局未列入。

(2) 有未按时报告县况者,姑据以前之报告,其所属月份之记载如下:① 二十九年一月,② 二十九年五月。

资料来源:国民政府主计处统计局编印:《统计月报》第49、50号合刊,《统计资料·行政·表一:战区县政(民国廿九年六月至七月)》,第9页。

实际上,即便是表1-3中沦陷县数之最高时即1940年7月的582县,也不是当时中国沦陷区域的实际数字。首先,该数字明确注明“市及设治局未列入”。实际情况是,当时战区各大城市如北平、天津、青岛、济南、上海、南京、杭州、厦门、广州、芜湖、徐州、蚌埠、武汉等,几乎全数陷敌。其次,这个数字中并未将抗战全面爆发前尽数陷敌的东北和热河地区约185县市计入。这个数字只是当时行政院依据其所定立的战区县况标准,对当时期的战区各省沦陷县数的统计,反映的是当月苏、浙、皖、赣、湘、鄂、冀、鲁、晋、豫、闽、粤、桂、绥14个省域内各县沦陷的情况。再其次,这个数字更不能反映当时中国遭遇或曾经遭遇战祸的实际范围,因为它只将当月完全沦陷或部分沦陷的县数计入,却并未将此前曾经沦陷复经收复但事实上已经被战祸波及的县数计入,甚至亦未将曾经日军窜扰之县计入,更未将战区之外后方诸省遭到日军飞机轰炸的县数计入。抗战期间,中央研究院的韩启桐著成《中国对日战事损失之估计(1937—1943)》一书,他利用各方统计资料,曾编制出《六年来各省遭遇主要战祸市县数分类统计》表,兹亦照录如下。

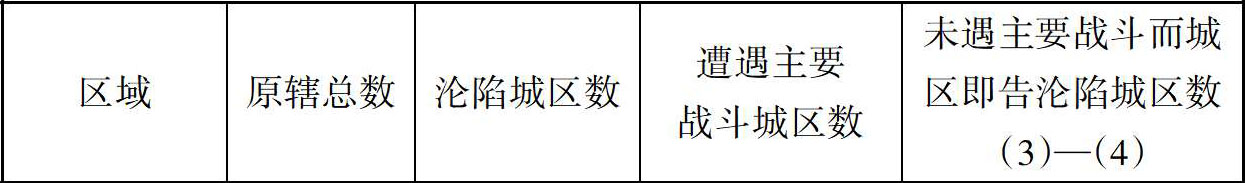

表1-5 六年来各省遭遇主要战祸市县数分类统计

注(1)本表所列各数多未能与正文所举二期统数完全吻合,盖有若干地区兼有多次或多型战役,本表予以分别记录,而正文则合并记录,此其差异所在。

注(2)冀东21县系于七七事变前陷敌,本表未予列入。

资料来源:韩启桐编著:《中国对日战事损失之估计(1937—1943)》,中央研究院社会科学研究所1946年印行,第8页。

韩启桐此表认为,1937—1943年抗战6年中,中国除东北地区遭遇战祸之县市数为467个,且此数在战后被国民政府误用为整个抗战时期“全国曾蒙战祸区域”。

但事实上,这个数字更不可靠。因为我们从上表1-3中可看到,国民政府行政院统计的1940年7月全战区沦陷或部分沦陷之县数已高达582个。那么到了1943年,当要考察6年间中国战区各省曾遭沦陷和曾经战祸之县市数时,就绝不可能少于此数。好在,韩启桐氏随后又在同书中编制了《各省沦陷区统计》表,对当时中国战区各省沦陷城区数重新作了统计,见下表1-6。

但事实上,这个数字更不可靠。因为我们从上表1-3中可看到,国民政府行政院统计的1940年7月全战区沦陷或部分沦陷之县数已高达582个。那么到了1943年,当要考察6年间中国战区各省曾遭沦陷和曾经战祸之县市数时,就绝不可能少于此数。好在,韩启桐氏随后又在同书中编制了《各省沦陷区统计》表,对当时中国战区各省沦陷城区数重新作了统计,见下表1-6。

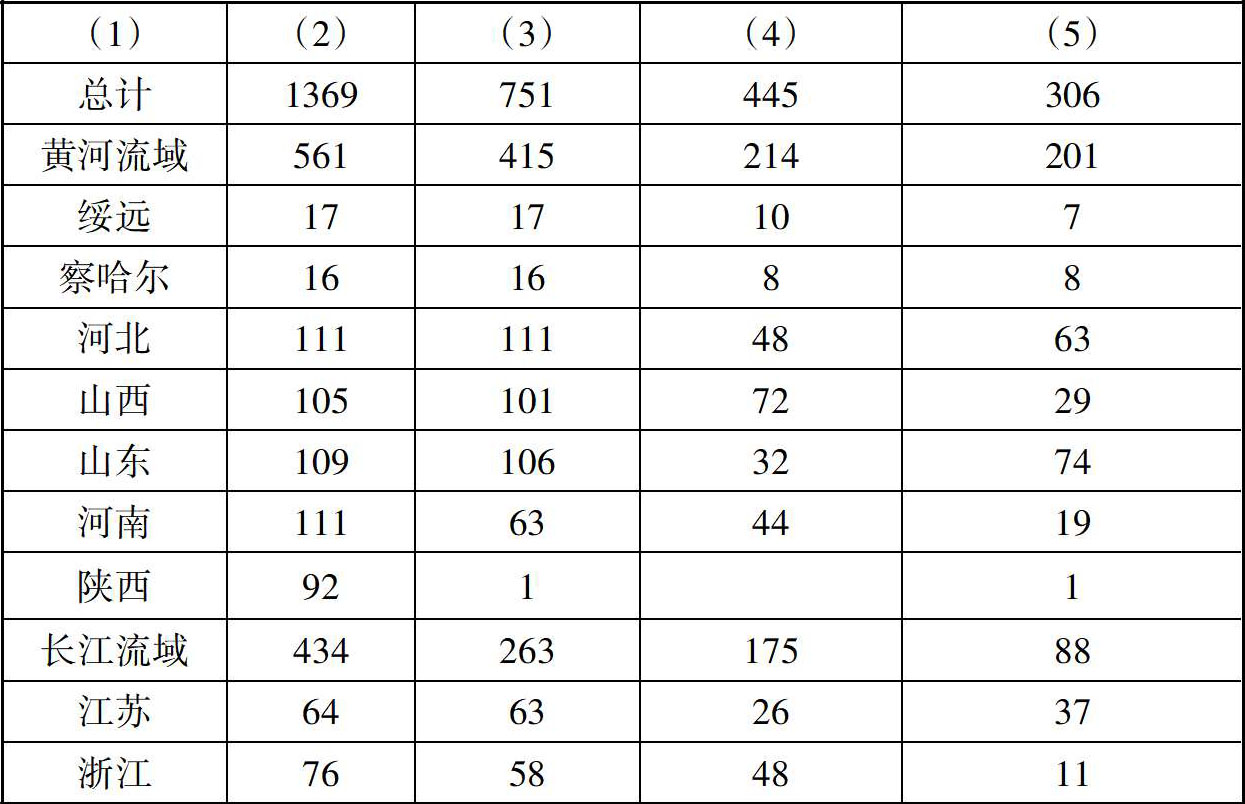

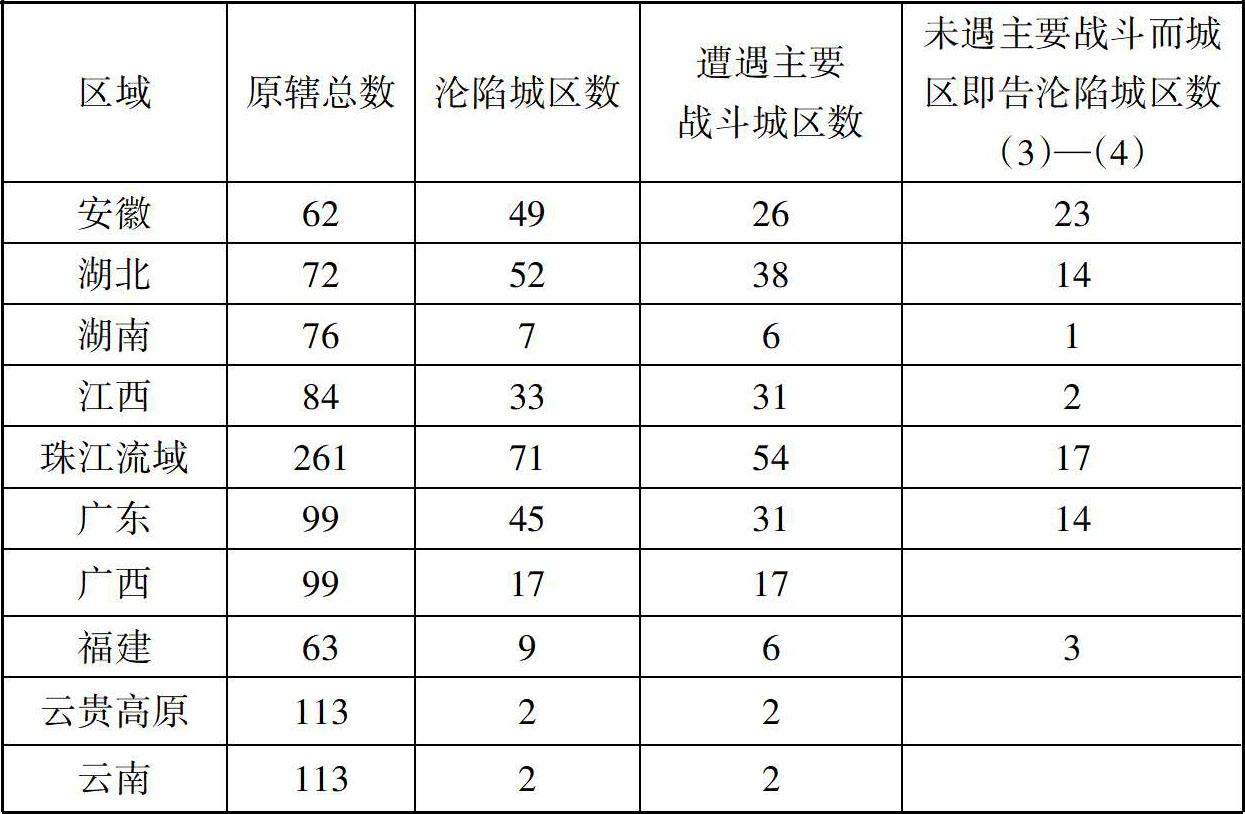

表1-6 各省沦陷区统计

续表

资料来源:韩启桐编著:《中国对日战事损失之估计(1937—1943)》,第10页。

在上表1-6中,韩氏统计截至1943年6月中国战区沦陷或蒙受战祸的县数为751个“沦陷城区数”,其中“遭遇主要战斗城区数”为445个,“未遇主要战斗而城区即告沦陷城区数”为306个。他这一统计所涉的战区范围“原辖总数”是1369个。也就是说,在韩氏统计所及的区域内,曾经遭到战祸波及的县城区数,大大超过了半数。就整个抗战时期中国国土沦陷区域和战祸波及区域而言,我们认为至少还应该在韩启桐1943年统计所得之751个县市数的基础之上,再加上战后国民政府统计中所指出的1943年7月以后至抗战结束时曾经作为游击战场的84处区域,前文我们粗略估算的东北四省约185个市县,在1944年1月日军为打通大陆交通线而发动的为期8个月的豫湘桂战役中沦陷的近150处,韩启桐表(表1-6)中未计入的贵州遭日军窜扰祸害的孟定、三合、荔波、八寨、独山、三都、丹寨、匀明等8处

,以及后方四川、云南、贵州、西康、青海、宁夏、甘肃、陕西等省及战区诸省沦陷区域之外曾遭日军飞机空袭的地方。后方诸省曾遭日军飞机轰炸的县市数,向无准确统计,现据所能搜罗到的相关资料作一基本估计:四川省至少有重庆、成都、万县、奉节、温江、松潘、合川、泸县、乐山、自贡等52县市

,以及后方四川、云南、贵州、西康、青海、宁夏、甘肃、陕西等省及战区诸省沦陷区域之外曾遭日军飞机空袭的地方。后方诸省曾遭日军飞机轰炸的县市数,向无准确统计,现据所能搜罗到的相关资料作一基本估计:四川省至少有重庆、成都、万县、奉节、温江、松潘、合川、泸县、乐山、自贡等52县市

;贵州至少有贵阳、清镇、独山、八寨4县,其中独山、八寨2处与上文所提8处日军空中窜扰重复;云南省至少有昆明、蒙自、滇南、西畴、富宁、开远、个旧、保山、文山、马关、安宁、建水、广南、大理、祥云、盈江等16市。另外,云南在韩表中只计入2县沦陷,其实自1942年起,云南至少有德宏、龙陵、松山、泸水、腾冲、盈江、片马等7个县沦陷或遭日军窜扰,除去其中盈江与上文所说的日机轰炸县市重复外,较韩氏表中至少多出4个沦陷地区。陕西省抗战期间遭日机轰炸者,根据有关资料,至少有潼关、府谷、保德、南郑、宝鸡、渭南、西安、榆林、延安、华县、石泉、高陵、蒲城、神木、安康、洛南、咸阳、韩城、澄城、凤翔、延长、西乡等22市县。另外,还至少有府谷、平民、吴堡等处遭日军侵占窜扰,除府谷与日机轰炸县重复外,亦较韩氏表中陕西省沦陷数多出1个。甘肃省则至少有兰州、榆中、靖远、平凉、永昌、泾川、固原、天水、陇西、武威、临洮、临夏、灵台、武都等14市县遭日机轰炸;宁夏则至少有中卫1县遭日机轰炸。

;贵州至少有贵阳、清镇、独山、八寨4县,其中独山、八寨2处与上文所提8处日军空中窜扰重复;云南省至少有昆明、蒙自、滇南、西畴、富宁、开远、个旧、保山、文山、马关、安宁、建水、广南、大理、祥云、盈江等16市。另外,云南在韩表中只计入2县沦陷,其实自1942年起,云南至少有德宏、龙陵、松山、泸水、腾冲、盈江、片马等7个县沦陷或遭日军窜扰,除去其中盈江与上文所说的日机轰炸县市重复外,较韩氏表中至少多出4个沦陷地区。陕西省抗战期间遭日机轰炸者,根据有关资料,至少有潼关、府谷、保德、南郑、宝鸡、渭南、西安、榆林、延安、华县、石泉、高陵、蒲城、神木、安康、洛南、咸阳、韩城、澄城、凤翔、延长、西乡等22市县。另外,还至少有府谷、平民、吴堡等处遭日军侵占窜扰,除府谷与日机轰炸县重复外,亦较韩氏表中陕西省沦陷数多出1个。甘肃省则至少有兰州、榆中、靖远、平凉、永昌、泾川、固原、天水、陇西、武威、临洮、临夏、灵台、武都等14市县遭日机轰炸;宁夏则至少有中卫1县遭日机轰炸。

另据韩启桐所制之《敌机袭扰后方各地统计(自民国26年至30年)》,则青海、西康两省至少各有1县遭日机轰炸。

另据韩启桐所制之《敌机袭扰后方各地统计(自民国26年至30年)》,则青海、西康两省至少各有1县遭日机轰炸。

以上合计,抗战时期整个中国境内沦陷或曾经战祸之市县数至少达1281个。至于战区各省境内的沦陷市县之外遭日机轰炸的县市数,以目前所有的资料来看,尚无法作出准确的统计,甚至也不能作出如上述战区之外各省受日机轰炸县数的简单列举累加数字,因而在上述总数中无法对之明确区别并加以反映。

以上合计,抗战时期整个中国境内沦陷或曾经战祸之市县数至少达1281个。至于战区各省境内的沦陷市县之外遭日机轰炸的县市数,以目前所有的资料来看,尚无法作出准确的统计,甚至也不能作出如上述战区之外各省受日机轰炸县数的简单列举累加数字,因而在上述总数中无法对之明确区别并加以反映。

总体而言,如果我们以省级行政区域论,在当时中国28省及7个院辖市中,除西藏、新疆两单位未直接遭受战祸摧残外,其余26省及7个院辖市皆曾或全土沦陷,或部分沦陷,或局部遭日军窜扰,或遭日军飞机狂轰滥炸。战祸所及,若按当时中国人口分布论,占当时人口区域之90%以上,要远远高出国民政府战后不久在《中国对日要求赔偿的说帖》中估计的占“全国人口百分之八十地区”。

1997年吉林人民出版社出版的由罗元铮总主编的《中华民国实录·文献统计(1912.1—1949.9)》卷中,载有《抗日战争时期各主要县(市)沦陷时间表(1937年7月7日—1945年8月15日)》一表,按各县市战时沦陷时间顺序,列举了中国全面抗战8年间,沦陷的县市名、沦陷时间及部分今属地区。根据该表,全国县市战时沦陷按年度分别约略为:1937年沦陷216县市,1938年沦陷236县市,1939年沦陷136县市,1940年沦陷49县市,1941年沦陷46县市,1942年沦陷41县市,1943年沦陷19县市,1944年沦陷101县市,1945年沦陷27县市,合计8年共沦陷904县市。同时,该表在“注”中声明:“1. 本表收录的县(市)沦陷时间范围为1937年7月至1945年8月间,此前沦陷的东北地区及日本操纵建立伪政权的冀东地区、蒙疆地区均未列入表内……4. 因资料不全,加之档案资料时间久远,字迹模糊不清,错漏在所难免。”

该表列举8年间中国主要县市沦陷时间名称,较前文所引各档案或著作都为具体,且数字远较韩氏战时所统计数为多且更精确,足补前人研究之不足,也从一个侧面,再一次显示日军侵华带来的战祸在中国国土上分布之广。如果我们以此统计数为基础,加上东北四省沦陷县市数、日军飞机窜袭带来损害的县市数目等,那么在全面抗战期间,中国受战祸波及的县市数目可能又会超过前面我们通过简单列举累加计算所得到的1281个。而且,我们在这里必须说明的是,上文所讨论的战祸波及或蒙受战祸区域,只是就所能找到的资料,大致列举累计县市以上行政区划单位数,这些区域内的战灾情形并不完全相同。我们也一直强调抗日战争是几乎倾尽中国人物、物力、财力的一场捍卫国家主权独立、争取民族解放的反侵略战争,不论是从空间范围或时间长度来看,还是从对社会人力资源和物质财富的消耗来说,或从对中国整个经济社会发展进程来讨论,其所产生的影响都是非常巨大深刻的。如果我们从这个角度来看,战时的整个中国都在蒙受着战争的灾难,而不仅仅限于上文所列的1281个县市。

该表列举8年间中国主要县市沦陷时间名称,较前文所引各档案或著作都为具体,且数字远较韩氏战时所统计数为多且更精确,足补前人研究之不足,也从一个侧面,再一次显示日军侵华带来的战祸在中国国土上分布之广。如果我们以此统计数为基础,加上东北四省沦陷县市数、日军飞机窜袭带来损害的县市数目等,那么在全面抗战期间,中国受战祸波及的县市数目可能又会超过前面我们通过简单列举累加计算所得到的1281个。而且,我们在这里必须说明的是,上文所讨论的战祸波及或蒙受战祸区域,只是就所能找到的资料,大致列举累计县市以上行政区划单位数,这些区域内的战灾情形并不完全相同。我们也一直强调抗日战争是几乎倾尽中国人物、物力、财力的一场捍卫国家主权独立、争取民族解放的反侵略战争,不论是从空间范围或时间长度来看,还是从对社会人力资源和物质财富的消耗来说,或从对中国整个经济社会发展进程来讨论,其所产生的影响都是非常巨大深刻的。如果我们从这个角度来看,战时的整个中国都在蒙受着战争的灾难,而不仅仅限于上文所列的1281个县市。