1.7 DVB网络

覆盖范围大是卫星通信与生俱来的优势,因此用卫星通信来实现电视广播是顺理成章的。在电视信号由模拟向数字转变的过程中,DVB标准应运而生。DVB标准是于1993年建立起来的一种面向市场的数字服务体系结构,旨在推广基于MPEG-2编码标准的电视服务。DVB标准包含DVB-C、DVB-S、DVB-T、DVB-H及其对应的升级版等一系列标准。其中,DVB-S标准作为当今广播电视领域的主流卫星广播传输标准,自20世纪90年代初问世以来,在世界范围内得到了广泛应用。在地面有线电视网络纷纷转向数据传输应用的背景下,利用DVB标准实现卫星数据通信也渐渐成为趋势。但DVB-S标准只提供单向数据广播,要实现双向交互式通信,就必须有回传信道,这就是后来出现的卫星回传信道(Return Channel via Satellite, RCS)。DVB-RCS标准是第一个为基于通信卫星的交互式应用而定义的行业标准,并有可能成为全球标准。为了进一步满足新业务不断增长的需求,在DVB-S和DVB-RCS标准的基础上,采纳最新技术,形成了相应的第二代标准DVB-S2和DVB-RCS2。

1.7.1 DVB-S

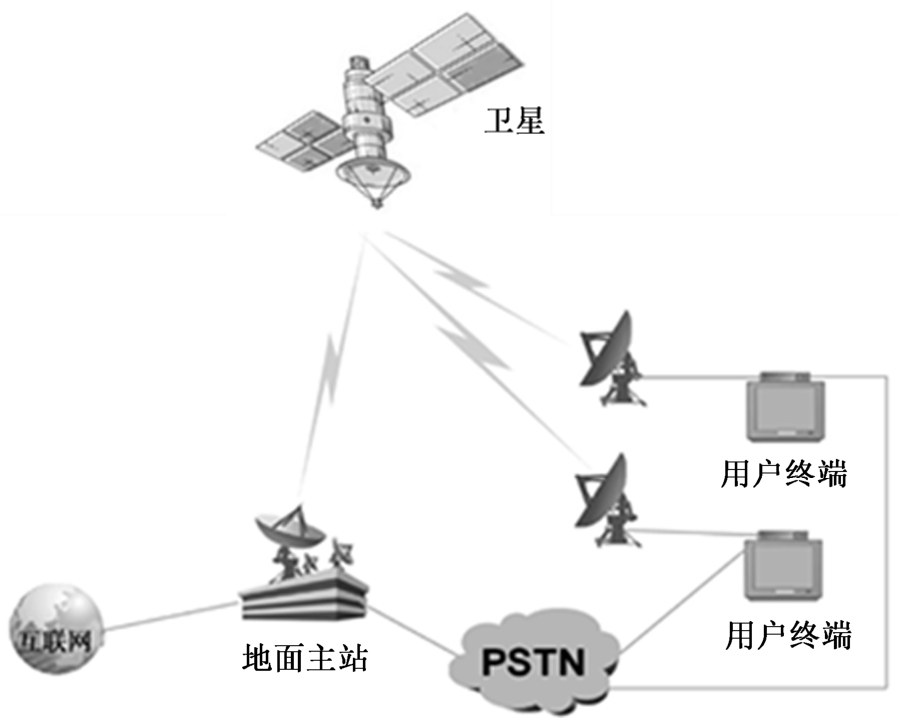

早期的卫星DVB系统只支持单向数据广播业务。单向卫星广播系统的组成如图1.19所示,整个系统由卫星、地面主站和大量的用户终端组成。为了支持用户请求等信息的传送,在用户和主站之间采用地面数据链路(如电话线数据链路)作为回传信路。

图1.19 单向卫星广播系统的组成

主站通过网关实现卫星链路的广播数据业务和来自用户的反向链路数据的选路(IP分组转发),并完成数据链路控制、数据封装、信道分配等功能。主站将IP分组经网关封装后,经过加扰、复用及调制,发送到卫星信道。用户终端则由接收天线、机顶盒、数据终端(如计算机)等组成,执行解调、解扰、解复用、IP分组重组及内部选路等操作。

1.7.2 DVB-RCS

早期的DVB系统只是单向数据广播,为了实现交互式通信,ETSI发布了交互信道标准DVB-RCS。其通过专用的反向传输信道,构造基于GEO卫星的交互网络。

DVB-RCS标准用来规范卫星交互网络中具有固定回传信道的卫星终端。只要符合DVB-RCS标准,小尺寸的经济性终端就可以支持基于卫星的宽带交互式业务。RCS支持基于DVB、IP和ATM的数据连接,与具体应用无关,因此可承载多种业务。成熟的RCS终端还可以通过网关与其他网络互联。

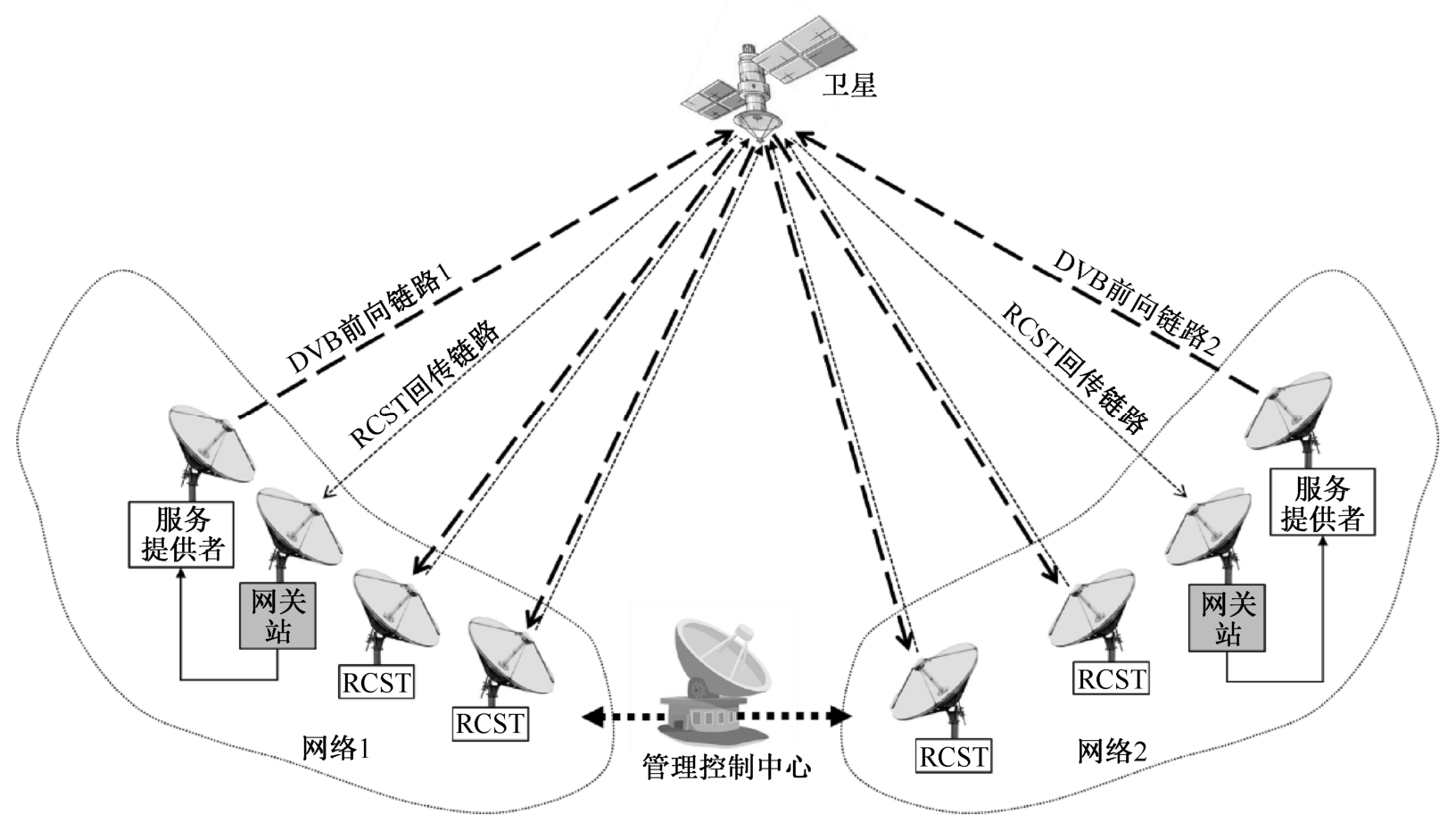

典型的DVB-RCS网络由卫星、服务提供者、网关站、管理控制中心和数量众多的远端RCS终端(RCST)组成。网关用于把DVB-RCS网络接入地面骨干网络,RCST则负责把用户终端接入DVB-RCS网络。DVB-RCS网络是可扩展的,一个单网关网络可支持数千个RCST,一个具有分布式多网关结构的网络可以为成千上万的用户终端提供集成服务。在DVB-RCS网络中,服务提供者采用DVB向终端高速广播,RCST则可以用多频时分多址(MF-TDMA)接入方式向网关站发送低速数据,其大多采用QPSK调制,支持多种信道编码方式(如卷积码、RS码或Turbo码)。

图1.20是采用DVB-S广播信道和DVB-RCS交互回传信道共同构成的卫星交互网络的结构图,其中前向链路和回传链路也可以在不同的卫星上实现。

在上述网络中,服务提供者(中央站)和RCST(远端站)以非对称的前向链路与回传链路实现双向通信。从服务提供者到远端站(用户)之间是一条单向的高速数据广播信道,采用DVB-S标准,可以传输视频、音频和数据,也可以包括一些控制数据(指令)。从远端站到网关站的数据通道为回传交互路径(Return Interaction Path),通过该通道向服务提供者发送请求或应答,或者传送简短数据,这个回传交互路径是众多远端站共用的。从服务提供者到用户(远端站)的通道有时也称为前向交互路径(Forward Interaction Path)。

DVB-RCS网络中有大量远端站,远端站与服务提供者之间的回传交互路径必须动态共享,一般采用MF-TDMA方式。回传交互路径的传输带宽的动态分配过程通常如下。

(1)用户在发起一个呼叫时,即呼叫建立阶段,首先经回传交互路径的信令时隙向中央站发送连接请求,该连接请求包含终端所请求业务的特征描述(如业务类型、连接请求类型等),以及服务质量(QoS)等连接参数的描述(如最小速率、峰值速率、最大时延、时延抖动等)。

图1.20 卫星交互网络结构图

(2)中央站接收到终端的连接请求后,运行呼叫接入控制(CAC)算法,判断该终端的连接请求能否被接纳。CAC算法要保证该连接的接入不会影响其他已接入连接的QoS,同时该连接的QoS也能够得到满足。

(3)如果CAC算法允许终端的连接请求,则给终端发送接入允许信令,进入下一阶段,终端开始执行带宽按需分配(BoD)的请求过程。

(4)在BoD过程中,终端根据当前状态(如数据到达速率、缓冲区队列长度等)实时计算所需的带宽资源,并生成相应的BoD请求,发送给中央站。

(5)BoD功能模块对终端的BoD请求进行处理,根据一定的公平性和效率方面的要求,以及在频率/时隙矩阵中的资源分配限制,为上行时隙分配模块提供必需的信息。

(6)上行时隙分配模块负责在MF-TDMA帧中分配上行链路时隙,生成相应的时隙分配表(TBTP)并广播给终端。

(7)终端对接收到的TBTP进行解析,并根据分配的时隙进行数据传输。

1.7.3 IBIS

DVB-S标准和DVB-RCS标准都应用于包含透明转发器的卫星环境中,而综合广播交互系统(Integrated Broadcast Interaction System, IBIS)则把这两种标准集成到一个具有星上处理和星上交互功能的多波束卫星通信系统中,在任意两个波束之间都可以进行全交叉连接。在IBIS中,上行链路兼容DVB-RCS标准,允许用户使用标准的RCST,终端费用低廉。个人用户和发送广播数据的服务节点可以在任意的上行波束中发送数据,采用MF-TDMA方式接入。而下行链路则完全兼容DVB-S标准,并基于MPEG2-TS传输报文。为了避免星上协议转换和再封装,IBIS上行链路预先采用MPEG2-TS封装。

IBIS最主要的特性是通过上行链路和下行链路之间的全交叉连接,由卫星转发器实现从上行波束数据到下行波束数据的转发。卫星转发器对接收的上行DVB-RCS数据进行解调、解码及分路,以进行波束间交换,再重新把数据复用到相应波束的DVB-S格式的下行链路数据流中。星上交换和复用按照动态复用表进行,每条下行链路都有一个复用表。通过信令信道,可以对复用表进行快速的重新配置。

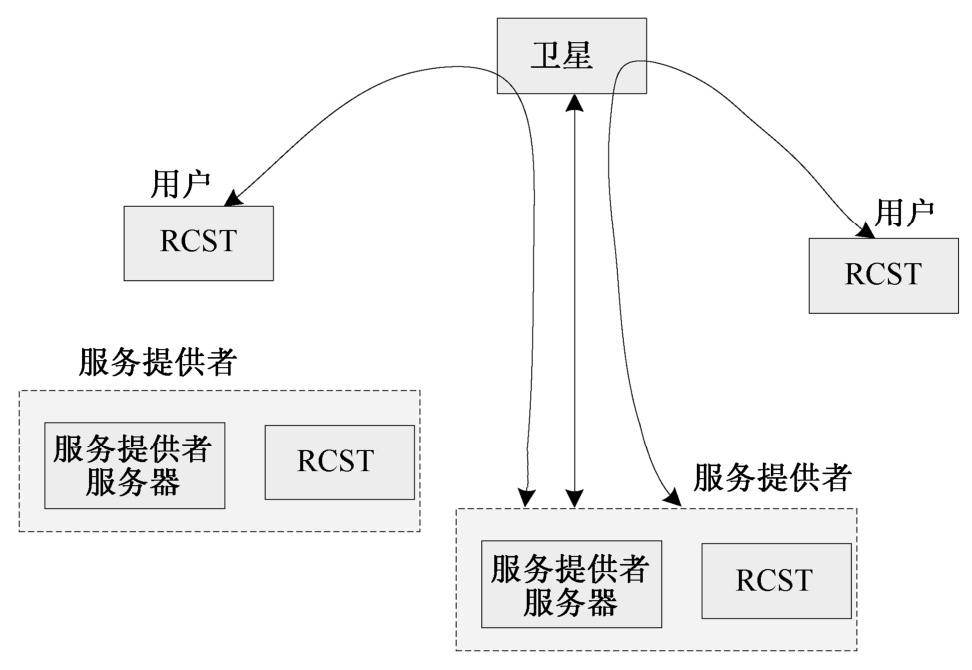

IBIS信令信道采用星状结构,如图1.21所示,主要用于登录、同步及资源请求。卫星通过信令信道进行快速配置和星上处理的管理,服务提供者和用户也可以通过该信道与组网控制中心联系。

图1.21 IBIS信令信道

集中的资源管理和对称的用户连接方式使IBIS非常适合构造业务传输单跳、信令传输星状拓扑的网状网。与通过透明转发器转发的DVB-RCS网络相比,IBIS在源站点和目的站点之间传输实时业务只需一跳,大大减小了时延,使VoIP、视频会议等实时业务的QoS能够得到保障,并且其对带宽的需求也减小了一半。