序

一个来月前,我在为老博士杨洪俊的大著《他者之镜:日本人笔下的清末上海·南京·武汉》献序时,提到“张可辉《南京旧志整理与史地研究》、白雁《王谢风流:乌衣巷口夕阳斜》,还得抽空翻阅、做点笔记,以便完成弟子们交付‘导师’的作业”;现在,忙忙碌碌的一个学期结束了,方才得以在相对平静的寒假节奏中,次第从事感觉亲近的张可辉博士后、白雁博士生两部著作的献序任务。

如何感觉亲近?这里只说可辉其人其书。

大概是在2004年早春时节,我与可辉初次见面,那时可辉任职《南京农业大学学报(社会科学版)》编辑,我又得知他乃邳州人氏,本科与硕士毕业于兰州大学历史学系,于是亲近感油然而生:我发表的首篇论文《宋朝市马三题》,刊于南京农业大学中国农业遗产研究室主办的《中国农史》1986年第3期,因为这篇署名“胡嘏”的文章,我还与南农离休干部、《中国养马史》作者谢成侠老先生有过书信往来;我的首次“河西五郡”之行,是1986年8月参加兰州大学承办的“丝绸之路暨历史地理学术研讨会”,会议及考察期间,既得识浙江老乡、复旦前辈校友、兰州大学教授齐陈骏先生,颇获逸闻趣事,又得结交南京大学历史学系硕士生张学锋、曾京京一行,五泉山上品三炮台、齐教授家尝甘谷辣椒,亦是印象深刻;至于邳州一带,在我的学术记忆中,那是晋朝续命的前奏曲,洛阳朝廷与建康政权的中转站,盖305年东海王司马越命琅琊王司马睿留守下邳,司马睿以王导为司马,及307年,司马睿移镇建邺,王导笼络江东士族,“而赤县神州免于全部陆沉,东晋南朝三百年之世局因是决定矣”,南京也因是屹为六朝古都乃至十朝都会……

想来,近20年前那个早春,我与可辉那次见面,回旋往复的愉快交流,应该就不离这些话题吧;然后2004年秋季学期开始时,可辉编辑就变身为博士生张可辉了。又应该是考虑到“教学相长”与“因材施教”两者的结合,我大概早早就与可辉商定了博士论文选题方向。以言“教学相长”,就说2004年,我开始主持《南京晓庄学院学报》“六朝研究”专栏,开始在《学海》杂志连载《〈宋书·州郡志〉考疑》,开始张罗“南京十佳老地名”“新金陵四十八景”评选事宜,开始承担“中国传统文化丛书”之《史书地志》的写作;以言“因材施教”,那时我眼里心中的可辉,经过兰州大学敦煌学术的打底训练、《南京农业大学学报(社会科学版)》编辑的多年磨砺,加之处世执拗、做事认真、追求完美的性情,却少些潇洒自如、举重若轻、避实就虚的“灵活”,于是我感觉他非常适合做文献钩沉辑佚、史事考证稽疑等方面的朴学学问。然则今天看来,我当年的感觉还是相当准确的,比如可辉2007年提交的申请博士学位论文《南京地方文献专题研究》、2021年完成的江苏省社科基金结项著作《南京旧志整理与史地研究》,就是前后跨越15年而后出转精、颇有功于历史文献整理与南京史地研究、虽不“好看”但极有用的优秀成果。

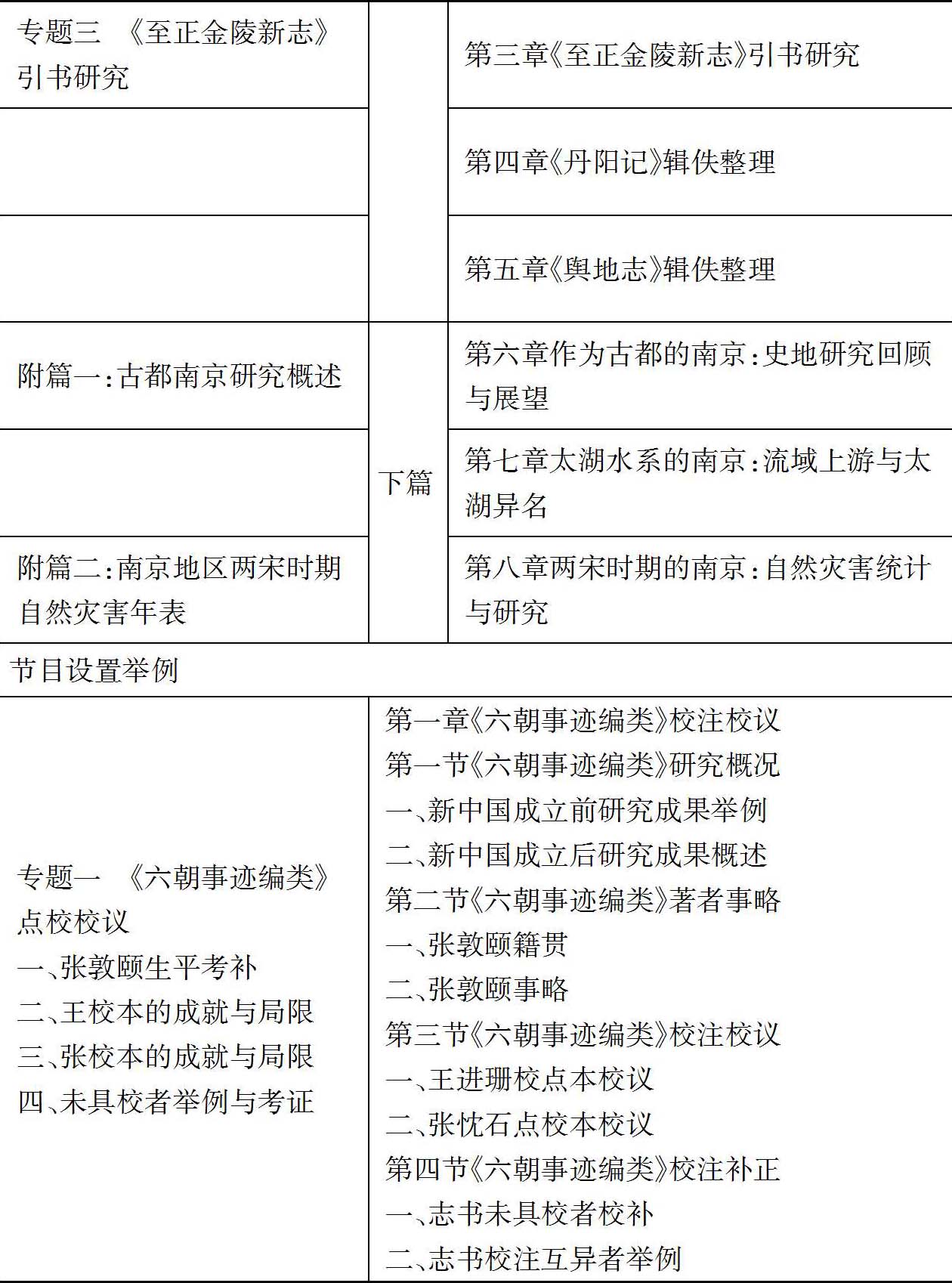

如何“后出转精”?显而易见者是电脑字数16万字的博士论文与电脑字数23万字的结项著作之比较,篇章排布既调整甚大,节目设置亦愈加明晰,其情况略如下表:

我又抽样比较了若干节目的具体内容,发见由博士论文到结项著作,在学史补充、观点修正、行文润色、注释规范、技术改动等等方面的后出转精,可谓不胜枚举。凡此种种,可辉之追求完美,可见一斑矣……

如何“有功”?我在《历史文献是史学研究的原料(上)》(《南京晓庄学院学报》2006年第3期)文中有云:

考据作为基础,不仅要读书、用书,而且要知书、疑书,举凡目录、版本、凡例、校勘、训诂、传注、辨伪,等等,等等,都属读书、用书的前提。非如此,则有失严谨,算不得高明……毕竟文献的考校是功德无量之举,毕竟偶得千年未发之覆是颇可得意之事。

我在《“回顾”与“展望”绝非“小道”》(《南京晓庄学院学报》2010年第1期)文中又指出:

回顾是为了总结,展望是为了开拓……总结前辈成就,然后才得薪火相传;回顾专题论著,然后才得继承创新;检讨理论与方法,能获启发思维之效;把握争论与分歧,能获深入研讨之趣。换言之,学术的进步,离不开回顾,缺乏了回顾,就谈不上前瞻,而没有了前瞻,我们现时的努力,也就失去了真正的目标……“回顾”与“展望”绝非初入门者可以从事的“小道”,没有备尝艰辛的研究经历,没有涵泳多年的学术素养,没有古今中外的系统掌控,则真正意义上的回顾与展望,其实无从谈起。

衡以上述意思,我想,可辉大著的上篇五章之于历史文献整理的“功德无量”、下篇第六章之于南京史地研究的广泛意义,已不烦赘言矣……

如何“虽不‘好看’但极有用”?诸如校注、补正、引书、辑佚一类文字,社会读者大体难以收获阅读的快感,但在“专门家”那里,总是将此类饾饤琐屑视同珍宝的;若再联系南朝《丹阳记》与《舆地志》、南宋《六朝事迹编类》与《景定建康志》、元朝《至正金陵新志》之于复原、探索、理解屡遭损毁的华夏古都南京的奠基作用与普遍价值,那么呈现在诸位读者面前的这份“青灯黄卷”事业,又实在是令人肃然起敬!

然则这部后出转精、既颇有功又极有用的《南京旧志整理与史地研究》,还不乏宏观层面的真知灼见,随举三例:

例一,关于古都南京研究的学术史分期,可辉明确划分为“明朝中期至清朝末年”的“传统历史地理学时期”、“清朝末年至20世纪70年代末”的“历史自然地理学发展时期”、“从20世纪80年代初至今”的“古都学发展时期”——起码就我寓目的中外论著言,尚未见到这种别致的提法,可辉的创新追求值得肯定。

例二,关于两宋时期南京地区自然灾害史料的评价,可辉特别强调“两宋时期,南京地位较高,自然灾害的记载自然也就多一些,通过其自然灾害的记载多寡,并不能论证一个地区自然灾害较其它地区多寡的规律性。地方文献详于地方史地,本是其体例使然,因此,也不能据之以非总志、正史等等文献记载之不足,不能强调其补史功能”——起码就我多年的学习体会言,这是通达高明的非凡见识,值得赞赏。

例三,关于“作为一类独特的文献资源”的地名,可辉通过“太湖异名”的全面考辩,既证明了地名承载着对应地区的“历史变迁、社会发展、自然环境,以及历史上人们的相关语言、认识等……具有进一步探讨的理论价值与现实意义”,又审慎地提醒研究者“地名渊源解释虽是我国传统地名学的主流,但对于历史地名资料,不可轻信而贸然使用”——起码就我长久的研究经验言,诚哉斯言,可辉亦诚为“三栖四喜斋”之受业弟子也!

细密考据与宏观把握兼美的《南京旧志整理与史地研究》,姑且就说到这里了。而回应可辉大著“后记”中对我的“衷心感谢”,我也分享一下可辉带给我的难得欣慰:处世执拗、做事认真、追求完美、耐得住寂寞、坐得住冷板凳的可辉,博士毕业以后,又有了我所没有的法学博士后经历,又承担了我完全不明所以的“田骨田皮与明清乡村社会”国家社科基金后期资助项目,又发表了多篇逸出文献学、南京史、历史地理领域的优秀论文,作为可辉曾经的博士学业指导教师,我因此收获了满满的成就感,所以在这里,我也要向现在的邻居可辉道声真诚的感谢!

胡阿祥写于句容宝华仙林翠谷

2022年1月20日