南北朝

江南可采莲

莲叶何田田

杭州西湖大规模种植荷花,应可上溯至魏晋南北朝时期。秦汉至三国年间,西湖只是和钱塘江相连的一片汪洋,受海水倒灌和江潮的影响,很难为荷花的生长提供良好的环境。东晋、南朝时期,西湖的水域范围已经具备了荷花栽种的条件,荷花在杭州应该已有一定的分布。

东汉时期,佛教自印度传入中国,到魏晋南北朝时已遍及大江南北。佛教的盛行,促进了佛教艺术的兴起,莲花因其身处淤泥却不染,且花、果、子并存,颇具佛性,又是佛教创法所在地印度的国花,成为佛教的标志,佛教的许多法物都与莲荷有关。莲花装饰大量出现在六朝器物上,既顺应当时的时尚,也具有相当的美学价值。

南朝齐梁年间,不乏供奉莲花以表达对佛的尊崇的做法。《南史》卷四《齐武帝诸子》载:“有献莲花供佛者,众僧以铜甖盛水渍其茎,欲华不萎。”除铜罂内置莲花,还有宝瓶插花,莲花与长颈瓶的组合成为已知最早的较为典型的清供形象。

《逸周书》和《诗经》中食莲赏莲的记载

《逸周书》载:“ 薮泽已竭,既莲掘 藕。 ”《诗经》曰:“ 山有扶苏,隰有荷 华。 ”“ 彼泽之陂,有蒲与荷。 ”说明食莲赏莲早已是祖先们夏日的保留节目。

一曲曲清新秀丽的诗歌把江南水乡荷花盛开的美景描写的如诗如画

江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 (汉乐府《江南》)

青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。下有并根藕,上生并头莲。 (南北朝乐府民歌《清商曲 辞·青阳渡》)

采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水。置莲怀袖中,莲心彻底红。 (南 北朝《西洲曲》)

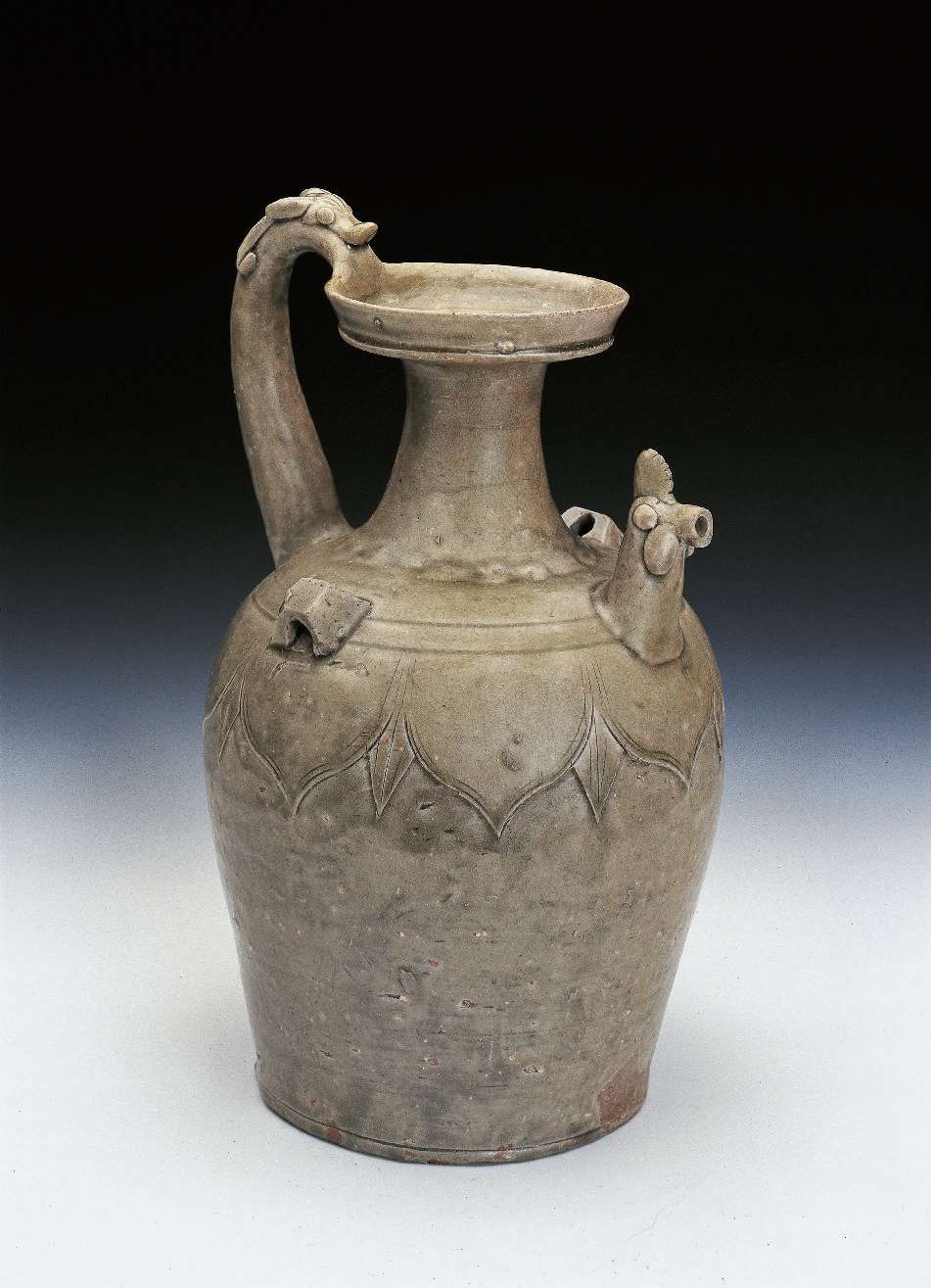

南朝

瓯窑青瓷莲瓣纹四系罐

高12.1厘米 腹围12.3厘米 底径9.4厘米

浙江省博物馆藏

青瓷莲花罐是南北朝时期的典型器物,一般分大小两种类型,大莲花罐一般称作莲花尊,通常高五六十厘米,最高的达八十余厘米,通体满布浮雕莲瓣纹和菩提叶纹;小型莲花罐高约二三十厘米,装饰通常较为简单,仅在腹部装饰高浮雕莲瓣纹,在盖面和腹部刻划莲瓣纹。(江屿)

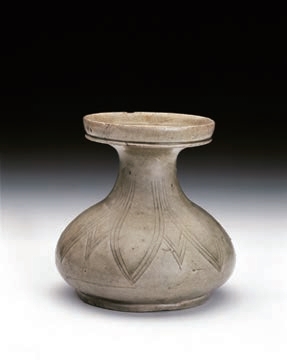

唾壶又称“唾盂”“渣斗”,为古代贵族宴饮时盛放唾弃鱼骨或兽骨的容器。瓷质唾壶始自东汉,三国、两晋时颇为流行,以后历代各窑口均有烧造。(江屿)

南朝

越窑青瓷莲瓣纹唾壶

高15.6厘米 腹围16厘米 口径12厘米底径12.3厘米

浙江省博物馆藏

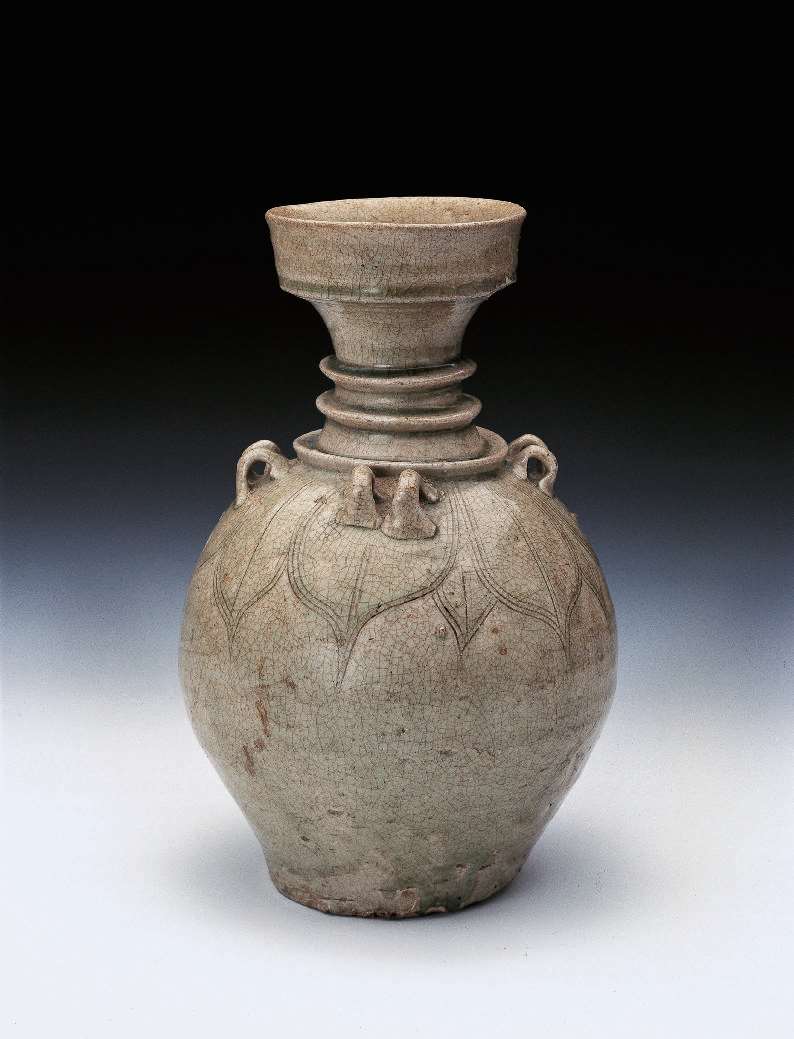

南朝

瓯窑青瓷莲瓣纹罂

高26.3厘米 腹围17.2厘米 底径10厘米

1964年浙江瑞安云江社区龟门山出土浙江省博物馆藏

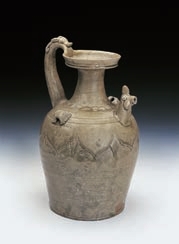

南朝

越窑青瓷莲瓣纹龙柄鸡首壶

通高34厘米

浙江省博物馆藏

罂,俗称“盘口壶”,为汉以后流行的器式。佛教自西汉末年传入中国,历经汉、魏晋的流传,在南北朝得到大力传播,佛教艺术也因此融入了社会生活。佛教中莲花与佛教义理相容,人们欣赏莲花,更向往佛教所宣示的无争平和的境界,因此莲瓣纹在这个时候盛行一时。(江屿)

鸡首壶是六朝青瓷的典型器。南朝士族门阀崇尚“秀骨清象”,此时期的鸡首壶也呈现器型修长、鸡首高耸的姿态,柄多做成龙首形,肩腹部多刻划莲瓣纹。(江屿)