2.6 逻辑谬误

所谓谬误(Fallacy),就是推理中的欺骗手段。常见的谬误有错误假设、理由和结论不相关(偷换概念)等。

虽然前面只对形式逻辑(古典逻辑、符号逻辑)进行了简单的介绍,但我们已充分感受到了它的抽象和复杂。是的,形式逻辑虽然强大,但远离生活,比如在与人沟通和辩论时,是很难用形式逻辑做算式推导的。

出于实用性的考虑,逻辑学家发展出了非形式逻辑(Informal Logic),它既不依赖于形式逻辑的概念,也不依赖于形式逻辑的主要评价功能——有效性。非形式逻辑可以用在日常生活中,辅助我们进行逻辑分析和批判性思考。

为了方便运用,逻辑学家对这些逻辑谬误进行了分类,并给予它们易于记忆的命名。这样我们在碰到类似的场景时,便可以拿这些谬误分类作为武器,为我们的批判、分析、讨论提供“防卫”。

这些谬误包括偷换概念、错误假设、以偏概全、转移话题、人身攻击、以势压人、以众压人、循环论证、不适当地诉诸权威、不适当地诉诸情感、窃取论题、得寸进尺,等等。更多关于逻辑谬误的知识,推荐大家去看看《学会提问》这本书,接下来我会挑选几个常见的逻辑谬误进行简单介绍。

2.6.1 偷换概念

回到本章开头关于“Frank不是男人”的例子,这里小张就使用了偷换概念的花招。小王说的“男人”是指男子汉气概,而小张说的“男人”是指生理男人,两个“男人”指向的不是同一个概念。

当你看到一个关键词在论证中不止一次地出现时,就要注意其意义有没有发生改变,如果意思发生改变,那么要警惕偷换概念的谬误。高度含混的术语和词组是偷换概念的绝佳材料。

偷换概念也是一种常见的诡辩手法,主要有以下几种表现。

(1)任意改变一个概念的内涵和外延,使之变成另一个概念。

(2)利用多义词可以表达几个不同概念的特点,故意把不同的概念混淆起来。

(3)抓住概念之间的某些相似之处,抹杀不同概念的本质区别。

比如,在黑格尔的《哲学史讲演录》中有这样一个故事,当有人说欧谛德谟说谎时,他狡辩说:“说谎就是在说不存在的东西,而不存在的东西是无法说的,所以没有人能说谎。”

在欧谛德谟的狡辩中,两次使用了“不存在的东西”这一词语,但其所表达的概念却是不同的。前者表达的是“不符合事实”的概念,后者表达的是“根本不存在的事物”的概念,他故意用后一概念偷换了前一概念。

2.6.2 错误假设

在论证中,总有一些被认为是理所当然的特定假设,但通常情况下,它们却不会被人明说出来。因此乍一看,几乎每个论证都显得有道理,其外表结构看起来完美无缺,但有些内在的、没有说出来的看法——隐含假设,也起到了同样重要的作用。

假设你戴了一副镜片严重扭曲的眼镜,却没有意识到这个问题,那么你有理由相信一切人、事物都是你看到的那样,而事实上这并不是它们本来的面貌。当你和他人分享你的感知而受到质疑时,你会惊讶不已,并对他们不能像你一样清晰地观察世界而困惑不解。最后,你要么停止与他人进行交流,要么变得更加武断。 [1]

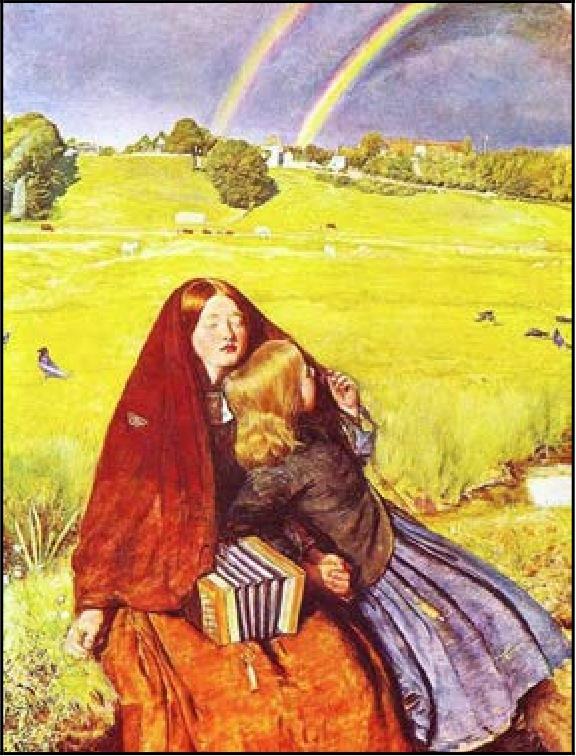

实际上,我们每个人都戴着一副“有色眼镜”在观察这个世界,这个世界呈现给我们的也并非其本来的面目,就像对于盲女(见图2-6)来说,她永远也无法感知彩虹的颜色。我们看待事物的方式或多或少地受到我们的认知、价值观、信念的影响,在我们进行逻辑推理时,这些“认知、价值观、信念”通常自然而然地作为“底色”参与其中,也正是基于这些错误假设的掩盖,很多谬误才很难被发现。

图2-6 约翰·埃·密莱油画作品《盲女》

举个例子,我们思考一下这个说法:一个小学没有毕业的人早早地进入社会挣了很多钱,但是一个博士毕业的人没有挣到太多钱,所以读书无用,小学没有毕业的人可以比博士更成功。

这种说法中就 暗含了一个隐含的价值观假设:即金钱是唯一的衡量标准,金钱是最重要的 。但金钱至上的价值观并不是普适的,如果你不认同这样的价值观(比如认为精神富足更重要),那么这个论证就不成立了。

再比如,在面对烂系统时,阿里巴巴内部经常有一个说辞叫“野蛮生长”,言外之意是业务发展很快,技术来不及优化,只能草率支撑。这其中就隐含着一个前提假设——时间有限,系统就会烂。然而这个前提假设在逻辑上是不严密的,有没有可能在同等的时间下做到“既快又好”呢?我想,随着技术能力水平的提升,是有可能做到的。

每个人的背景和身份不一样,代表的利益不一样,所以在话语中经常带有自己的价值倾向,只有把这些隐含的假设暴露出来,我们才能进行正确的判断。

2.6.3 循环论证

循环论证是指一个结论会自己证明自己,只不过措辞有所改变。例如:

一个瘦子问胖子:“你为什么长得胖?”

胖子回答:“因为我吃得多。”

瘦子又问胖子:“你为什么吃得多?”

胖子回答:“因为我长得胖。”

电视剧《士兵突击》里的经典对白也是如此。

老马:“可是什么有意义呢,许三多?人这辈子绝大多数时候都在做没意义的事情。”

许三多:“有意义就是好好活。”

老马:“那什么是好好活呢?”

许三多:“好好活就是做有意义的事情,(看一眼老马后再强调)做很多很多有意义的事情。”

再比如,论证“逃课不好”,因为“逃课是不对的”,“不好”和“不对”是一个意思,等于没有论证,是在同义反复。

2.6.4 以偏概全

以偏概全是指依据不充分的例证得出普遍的结论。比如,你不能因为看到3个意大利人很有情调,就说所有的意大利人都是浪漫的。

以偏概全是使用归纳法时常见的谬误,即使用过小的样本量或者不具代表性的样本,归纳得到一个错误的结论。比如,用某一张偏方治好了某个人的某种疾病,如果据此得出“这张偏方具有治疗该疾病的作用”,那就错了。现代临床医学研究总是强调大样本、多中心、随机、双盲和对照试验,目的就是避免在运用归纳法时陷入以偏概全的谬误。

实际上,上文中关于“读书无用论”的论证,除了有价值观假设的问题,也有以偏概全的问题。毕竟即使在经济方面,不读书能达到成功的也是极少数,从概率上来讲,更多情况是高学历的人比低学历的人在经济上要优越。

2.6.5 滑坡谬误

滑坡谬误是指不合理地使用一串因果关系。一个起因A引发多米诺效应,带来一系列负面事情。A并不是很糟糕,但是A导致B,B导致C,C导致D,D简直糟糕透顶。

滑坡谬误和深度思考逻辑链有相似之处,都是因果逻辑链条的延伸。然而它们也有本质的不同,深度思考的逻辑链是逻辑严密的推导,而滑坡谬误的逻辑链是逻辑关系不严密的放大。这种放大或出于焦虑,或出于无知,但肯定不是严密的逻辑推导,否则它就不叫谬误,而应该是深度思考了。

比如,一位母亲告诫她年轻的女儿:“亲吻自然没有什么,但是想想亲吻能带来什么,接下来又会发生什么。只有你弄清楚这些,你才会避免成为一个可怜孩子的妈妈,否则你年轻的生命就永远地毁了!”焦虑的滑坡谬误操纵者忘了一点,那就是许多行走在滑坡上的人都很小心,并不会跌倒。

如今的教育“内卷”实际上也是一种滑坡谬误,很多家长不想让小孩输在起跑线上,认为不上好幼儿园就上不了好小学,不上好小学就上不了好中学,不上好中学就上不了好大学,上不了好大学这辈子就没有希望了。

“滑坡”在逻辑上虽然可能存在漏洞,但是作为一种修辞手法,它往往会起到比较好的喜剧效果。比如在电影《江湖》中,刘德华对张学友经典对白:“说了你又不听,听又不懂,懂又不做,做又做错,错又不认,认又不改,改又不服,不服又不讲,那叫我怎么办?”