3.2 从无序到有序

结构的重要性在于它不仅反映了系统要素的组织形式,而且决定了系统性质。那有没有一种方法来帮助我们发现结构或者搭建结构呢?

这种方法就是结构化思维。 所谓结构化思维,就是从无序到有序的一种思考过程,将搜集到的信息、数据、知识等素材按照一定的逻辑进行分析和整理,呈现出有序的结构,继而化繁为简。有结构的信息更易于大脑记忆和理解 。

知识体系和科学研究都建立在对感性经验的归纳整理,以及发现内在规律的基础之上,其本质就是发现结构(要素及其之间的关系)的过程。混乱复杂的表象没有规律,无法形成知识,我们的大脑也无法处理,大脑天生喜欢有规律、有结构的信息。

我们可以做一个小测验,尝试用10秒的时间记住下面20个数字。

71438059269250741863

是不是感觉很难?很多人应该都记不住。

换一种方式,记住下面这20个数字,再试试能否记住?

99887766554433221100

是不是觉得很简单,别说10秒了,1秒就可以记住。事实上,这是两组同样的数字,只是排列方式不同,第一组是无序的,第二组是有序的(有结构),也更有规律。我们很难记住第一组数字,却能轻松记住第二组数字,因为第二组更符合我们大脑的使用习惯。

人类大脑在处理信息的时候,有如下两个特点。

第一,不能一次处理太多信息,太多信息会让我们的大脑觉得负荷过大。乔治·米勒在他的论文《奇妙的数字7±2》中提出,人类大脑短期记忆无法一次容纳7个以上的记忆项目,比较容易记住的是3个项目,当然最容易的是1个。

第二,喜欢有规律的信息。有规律的信息能降低复杂度,米歇尔·沃尔德罗普在《复杂》一书中提出了一种用信息熵来度量复杂性的方法。所谓信息熵,就是一条信息包含信息量的大小。举个例子,假设一条消息由符号A、C、G和T组成,如果序列高度有序,那么很容易描述,例如“AAAAAAA…A”,则熵为零;而完全随机的序列则有最大熵值。

综上所述,我们之所以能够轻松记忆第二组数字,是因为其有结构、有规律,从而降低了复杂度和记忆负担。面对无序的20个数字,其熵值最大,相当于要完成20个记忆项目,这远超我们一般人短期记忆的上限,因此很难被记住。而对于倒序排列的20个数字,我们实际上只要记忆两个项目:一个是有从0到9的20个数字,另一个是它们是倒序排列的。

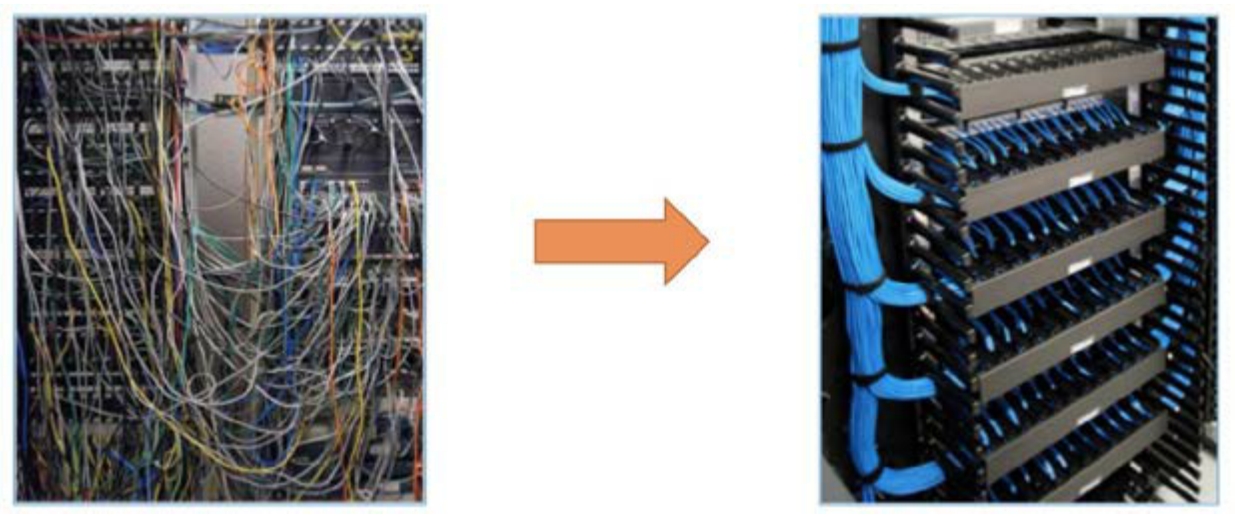

综上, 结构化思维是一种以逻辑(事物内在规律)为基础,从无序到有序搭建结构的思维过程, 如图3-2所示。 其目的是降低复杂度和认知成本,因为大脑更喜欢概念少、有规律的信息 。

图3-2 从无序到有序