3.1 快速阅读的心理学与神经科学基础

学前小测试

请在阅读本章 之前 ,尝试回答下列问题。

1)影响阅读速度的因素有哪些?

2)在阅读书上的一行文字时,你的眼睛是连续移动的,还是跳跃移动的?

3)快速阅读者,眼睛移动的特征是什么?是移动快,是运动线路短,还是运动有规律节奏?

4)阅读时心中没有声音,从文字的视觉感知,直接转化到对应的含义理解,可能么?

你的阅读速度跟其他人比是什么水平?下面看一组心理学家研究测出的阅读速度数字

:

:

·一项研究发现,我国大学生朗读的平均语速约为246字/分钟。

·中央电视台新闻播音员的平均语速是305字/分钟。

·一项研究发现,未经快速阅读训练的我国初三学生,阅读速度为476字/分钟。

·2002年我国教育部颁布的《全日制普通高级中学语文教学大纲》规定,我国高中生阅读一般现代文的速度不少于600字/分钟。

大多数人在中学毕业之后,因为没有接受过阅读方法的训练,所以476字/分钟、600字/分钟大致可以代表大家阅读速度的普遍水平,而我们的目标是帮助大家的阅读速度至少达到1000字/分钟,并且达到较高的理解程度。本书前言中曾提到,1000字/分钟的速度意味花2~3小时看完一本书。

3.1.1 阅读速度自测

下面是本章第一个阅读练习,本练习的主要目的是测试你在开始学习快速阅读技巧前的阅读速度,所以请用你最快的速度阅读下面的文字并计时,然后做题,看看自己理解了多少。

阅读练习

眼睛:糟糕的扫描仪

阅读的过程是从书页反射的光子撞击视网膜的瞬间开始的。视网膜上虽然有大量的视觉细胞,但这些细胞并非均匀分布在整个视网膜上。只有被称为中央凹的中心区域,才是视网膜上唯一拥有高密集度、高感光性、高分辨率的视觉细胞的区域。中央凹也是视网膜中唯一真正可以用来阅读文字的区域,它的作用范围仅占视觉中大约15°大小的视角区域。如果有人因为视网膜受损、中风等原因,其中央凹遭到了破坏,那么这些人就不再能阅读了。在实验中,科学家发现,如果仅仅阻挡中央凹部分的视觉输入,而其他区域的视觉输入保持不变,受试者仍然无法完成阅读。

正因为能够用于阅读文字的视角区域有限,所以我们在阅读的时候需要不断地移动注视点。要识别文字,我们需要用视觉中最敏感的区域来“扫描”文本,因为只有这一区域的分辨率才足够高。然而,我们目光在书页上的移动方式并不是连续的,恰恰相反,目光总是一小步一小步地移动,我们称之为 眼跳 (Saccade)。其实此刻,当你在阅读本书的时候,你的眼睛也在做着每秒4~5次的跳动。

即使是在中央凹区域,视觉信息在不同地方的精细程度也并不相同。在视网膜及其后面的丘脑及脑皮层的视觉处理区域中,视野中每一部分所拥有的视觉细胞数,随着其与注视中心的距离变大而减小。这样在视野中心的视敏度最佳,而视野外围的视敏度平稳降低。我们有一种错觉,认为眼前世界的每一点有着相同的精确度,就像是用数码相机拍摄的照片上面的每个点都有相同的精度一样。但实际上,我们的眼睛只对正落于注视中心的那一点有最精细的感觉,眼睛离这个点越远,感觉越模糊(见图3-1)。

图3-1 模糊的边缘

也许你会认为在这种情况下,决定阅读难易的因素是印刷字体的大小——小字比大字更难辨识。然而事实并非如此,因为字越大,所占据的视网膜的面积就越大。当我们阅读超大号的文字时,文字会被挤到视网膜的边缘,而在边缘区域,不论字有多大,辨认起来都会困难,因此,易于辨认和难以辨认的两个因素几乎完全抵消了。当然,一切有效阅读的前提条件是,字不能小到人眼中央凹所能精细分辨的极限以下。所以,把字印大一点,对视觉减退的人(如老年人)来说,还是有帮助的。

字数:867,用时:______分______秒,阅读速度:______字/分钟

不要回看文章,判断下列陈述是正确(√)、错误(×),还是未提及(〇)。

______1.视网膜中央凹是高密布高分辨率的视觉细胞的区域。

______2.人的整个视网膜都可以用来阅读。

______3.认为眼前世界的每一点有着相同的精确度,这是一种错觉。

______4.一眼看完一整页书在科学上是可能的。

______5.小字比大字更难辨识。

______6.我们阅读时,眼睛一小步一小步地移动,这种移动称为“ 动眼 ”。

______7.如果切除了大脑中的胼胝体,阅读就无法完成。

______8.阅读时我们的眼睛跳动的速度大概是每秒1次。

______9.我们一次只能看清书上的一小块区域。

______10.我们的注视中心每次都前进大约7~9个字的距离。

(答案在本章最后,请做完练习之后再自行核对。)

这是本书的第一个阅读练习,本书后面还会有很多类似的练习。读者可以记录自己阅读速度的变化,前后做个对比。

3.1.2 影响阅读速度的三个基础因素

影响阅读速度的因素有哪些呢?当然很重要的是阅读技巧,掌握快速阅读技巧可以让我们的速度成倍提高,我将在3.1.3小节对此做说明。除了阅读技巧之外,还有一些基础因素会影响我们的阅读速度。

1.对中文的掌握能力

首先是文辞通达的程度,也就是我们对中文的掌握能力。比如,我们看繁体字的阅读速度比看简体字慢,我们看英文的阅读速度比看中文的慢,都是因为我们对繁体字和英文的熟练程度低于对简体字的熟练程度。

如果你目前阅读标准新闻稿的速度还不到250字/分钟,那么现在你应该做的事情,不是学习快速阅读技巧,而是提高对常用中文的字词句的熟练程度。

2.阅读内容的可读性

其次是材料的可读性,有的书语言流畅,读起来就会比较快;有的书语言比较晦涩,读起来自然就会比较慢,特别是一些翻译引进的外文作品,经常会有奇怪的“翻译腔”,行文完全不符合中文习惯,阅读起来令人非常难受,这自然也会影响阅读速度。除此之外,排版、字体、字号大小等都会影响阅读速度。简而言之,阅读材料的形式是否易读,也会影响阅读速度。

3.对阅读内容的熟悉程度

读者对某个领域越熟悉,看得就会越快;相反,越陌生看得就会越慢。比如我们多数人看数学书就会比较慢,即使一个快速阅读的高手,拿起数学书也没法看得快,因为他缺少该领域知识。但若是一个数学家,即使不会快速阅读技巧,拿起本专业的书,仍然可以看得很快,因为书中大多数内容他/她之前就已经烂熟于心。

除了这些基础因素之外,还有很多因素会影响阅读速度,比如阅读时的精神状态、身体状态,阅读环境的噪声水平、光照条件,阅读材料的印刷质量等,这些因素很容易理解,我们就不一一赘述。

上述是影响阅读速度的各种因素,下面我们将进入本书的第一个重点——快速阅读技巧的讨论。影响快速阅读技巧的重大问题有三个,分别是眼跳、视距和阅读的大脑通路。

3.1.3 影响快速阅读的原理1:眼跳

通常来说,我们在阅读时,制约阅读速度最大的瓶颈是眼睛的移动速度。在前面3.1.1小节中,我们知道眼睛一次能够看清的文字量是非常有限的,因此我们要完成阅读大量文字的工作,必须不断改变眼睛的注视点,这个动作被心理学家称为“眼跳”(saccade)。眼跳的功能是改变注视点,使下一步要注视的内容落在视网膜最敏感的区域——中央凹附近,这样我们就可以清楚地看到想要看到的内容。

最早发现眼跳这一现象的是法国巴黎大学的雅瓦尔教授(Javal,1878)

。通常我们不容易觉察到眼睛在跳动,而觉得在阅读时,我们的眼睛是在平滑地运动。例如在阅读文章或看一个图形时,我们往往认为自己的眼睛是沿着一行行的句子或物体的形状平滑地运动。事实上,我们的眼睛总是先在对象的一部分上停留一段时间,然后跳到另一部分,对新的部分进行注视。图3-2是斯特拉顿(Stratton,1902)

。通常我们不容易觉察到眼睛在跳动,而觉得在阅读时,我们的眼睛是在平滑地运动。例如在阅读文章或看一个图形时,我们往往认为自己的眼睛是沿着一行行的句子或物体的形状平滑地运动。事实上,我们的眼睛总是先在对象的一部分上停留一段时间,然后跳到另一部分,对新的部分进行注视。图3-2是斯特拉顿(Stratton,1902)

记录到的被试在看一个圆圈时的眼动轨迹。从图3-2中可以看出,被试的眼睛并没有做圆周运动,而是沿直线跳动,中途有一些注视点。

记录到的被试在看一个圆圈时的眼动轨迹。从图3-2中可以看出,被试的眼睛并没有做圆周运动,而是沿直线跳动,中途有一些注视点。

图3-2 观看一个圆圈时的眼动轨迹

多数眼跳都是从一个已读过的区域朝向新的未知区域,即向前眼跳(progressive saccade),但有时还会出现反方向的眼跳,被称为回视(regression),指退回到前面语句的眼跳。回视也是一个重要的眼动现象,对于熟练阅读者来说,10%~15%的时间被用于回视。大多数回视是针对紧邻的前一个词语,然而当理解不充分或文章太难时,会出现更长距离的回视,指向较早出现的词语。

快速阅读者的眼跳特征

在过去的一百多年中,科学家们一直在研究快速阅读的秘密。在这一领域,最早做出贡献的是美国心理学家沃尔特·迪尔伯恩(Walter Dearborn),他在1906年发表了著作 The Psychology of Reading:An Experimental Study of the Reading Pauses and Movements of the Eye (《阅读心理学:关于阅读节奏和眼动的实验研究》)。这本书是当时比较完整地探索阅读中眼动问题的专著。他研究发现,眼睛很容易形成每行注视固定次数的“运动习惯”,不管阅读什么样的内容。迪尔伯恩认为,是否容易形成这种运动习惯是阅读较快的读者与阅读较慢的读者的一个区别特征。

当其他条件恒定时,同一被试或不同被试之间存在的阅读速度差异主要与如下问题有关:被试是否容易形成有规律、有节奏的眼动并将之保持。这种眼动的特点是: 第一,每行的注视次数相同;第二,注视停留时间长短有序,每行的第一次注视停留时间应该是最长的,接近行尾时的注视停留时间次之。

也就是说,快速阅读者的眼跳是有规律、有节奏的,并能一直保持这个节奏,无论阅读的内容是什么,而慢速阅读者的眼跳就比较随意,可能会有更多的注视次数、更长的注视时间,而且存在回视现象。快速阅读者的这种有规律的眼跳是可以被训练出来的,我们将要学习的快速阅读技巧,就是在训练这种节奏。

迪尔伯恩也考察了疲劳对阅读的影响。结果发现,经过一天的用眼工作,阅读者的注视次数较第二天早晨增加,注视时间也延长。因此眼疲劳会减慢阅读速度。

3.1.4 影响快速阅读的原理2:视距——视网膜生理结构的局限

根据3.1.1小节的阅读材料,我们已经知道,人的眼睛只有视网膜中央凹部分可以看清文字细节。但平时,我们感觉自己的整个视野都是清晰的,我们的感觉似乎与视网膜的结构并不一致,这是怎么回事呢?

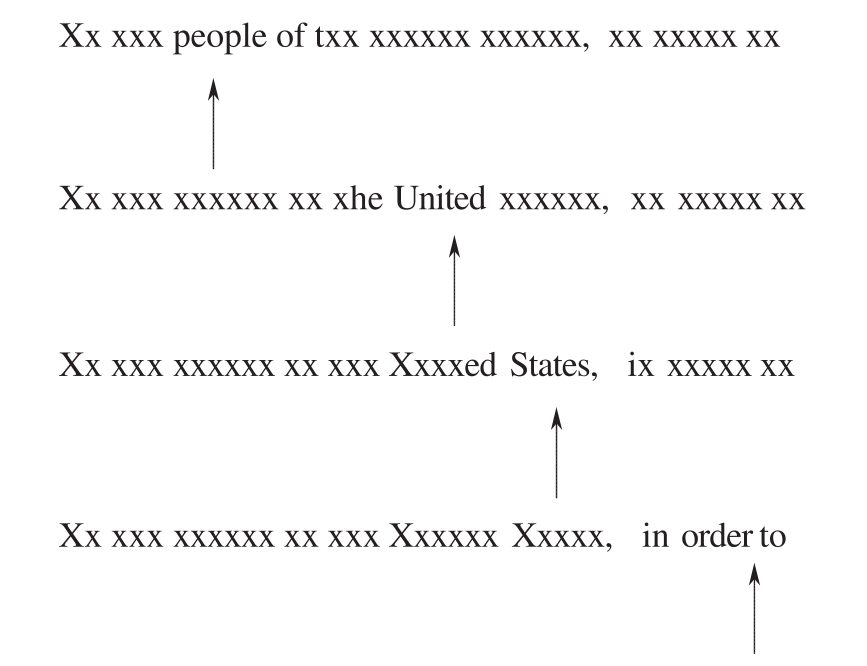

我们来看一个有趣的实验(McConkie和Rayner,1975)。科学家让实验对象注视一个满是文字的电脑屏幕,但实际上这些文字已经被做了手脚,正常的字母全部被替换显示成X,这样屏幕上的文字就无法阅读了。好在科学家用眼动跟踪仪随时探测阅读者目光注视的焦点,注视焦点到哪里就把原来的字母显示出来代替X,当注视焦点移到其他地方的时候此处就又恢复为显示字母X。也就是电脑屏幕上实际有一个“移动窗口”,只有这个窗口内显示的是正常的字母,窗口外显示的全部是X,但这个窗口会随着实验对象的注视焦点自动移动。结果发现,实验对象完全没有发现科学家做的手脚,还以为自己看到的是一页正常完整的文本。实验示意图如图3-3所示。

图3-3 屏幕上真实显示的情况

(箭头代表注视焦点的位置,X为被替换显示的字母)

这个实验是不是完全出乎我们的意料?我们以为我们的视野里所有地方的清晰度都是一样的,但实际并不是这样,我们的眼睛只能看清注视焦点周围一个很小的区域,超过这个区域就只能看到大致的轮廓。我们之所以认为我们的视野是全部清晰的,是因为我们的大脑做了自动“脑补”。

前面讲过,我们能够用于阅读的区域,大概上限是15°,而我们人眼的视野大约是向外95°、向内60°、向上60°、向下75°,这么大的范围中,能用来阅读的部分只是很小的一部分。了解了这个数据,我们就可以知道,在阅读时,我们在一次眼跳的停顿中能看清的字数是有限的,过了某个限制之后,我们的眼睛就无法分辨出我们看到的是哪个字,这个限制就叫作“视距”,也就是我们能够用来阅读文字的清晰的视觉的宽度。我们的视距越大,阅读的速度就会越快。但视距有其上限——不超过15°。

介绍上面这些数据,其实是为了破除一些关于快速阅读的伪科学,有的人声称可以一眼看完一页书,还号称“影像阅读”“量子波动阅读”“10分钟读完10万字”,这些说法都是纯粹的忽悠。

为什么我们的眼睛和大脑会形成这样奇怪的组合呢?因为清晰、精确的视觉需要消耗更多能量。人类的动物祖先要在危机四伏的自然环境中生存下来,而保持宽阔的视野有助于其尽快发现潜在的威胁。

对食草动物来说,宽大的预警范围比精确视觉更重要。实际上像牛和马之类动物的精确视觉比人类的差得多,它们两只眼睛分别位于头的两侧,这样它们就拥有了比人类宽得多的视野,但代价是它们无法用两只眼睛同时注视一件东西,也就无法准确估计一件东西的远近、大小。而包括人类祖先在内的灵长类动物,生活在树上,要在树杈间腾跃攀爬,采集野果为食,精确判断树枝之间的距离、野果的颜色、位置是生存必需的,所以精确视觉对人类来说更为重要。人的眼睛里有三种感受不同颜色光的光敏色素,所以我们可以区分三原色,用三原色的组合我们就可以分辨出各种丰富的色彩,但牛和马的眼睛里只有两种颜色的光敏色素,所以它们看到的世界比我们眼中的色彩要简单得多。好在这些生活在大草原上的动物,只要能判断清楚自己脚下是否有草可吃就足矣。无论是牛、马还是人类的眼睛,有现在这样的特征,都是进化中适应环境的结果。

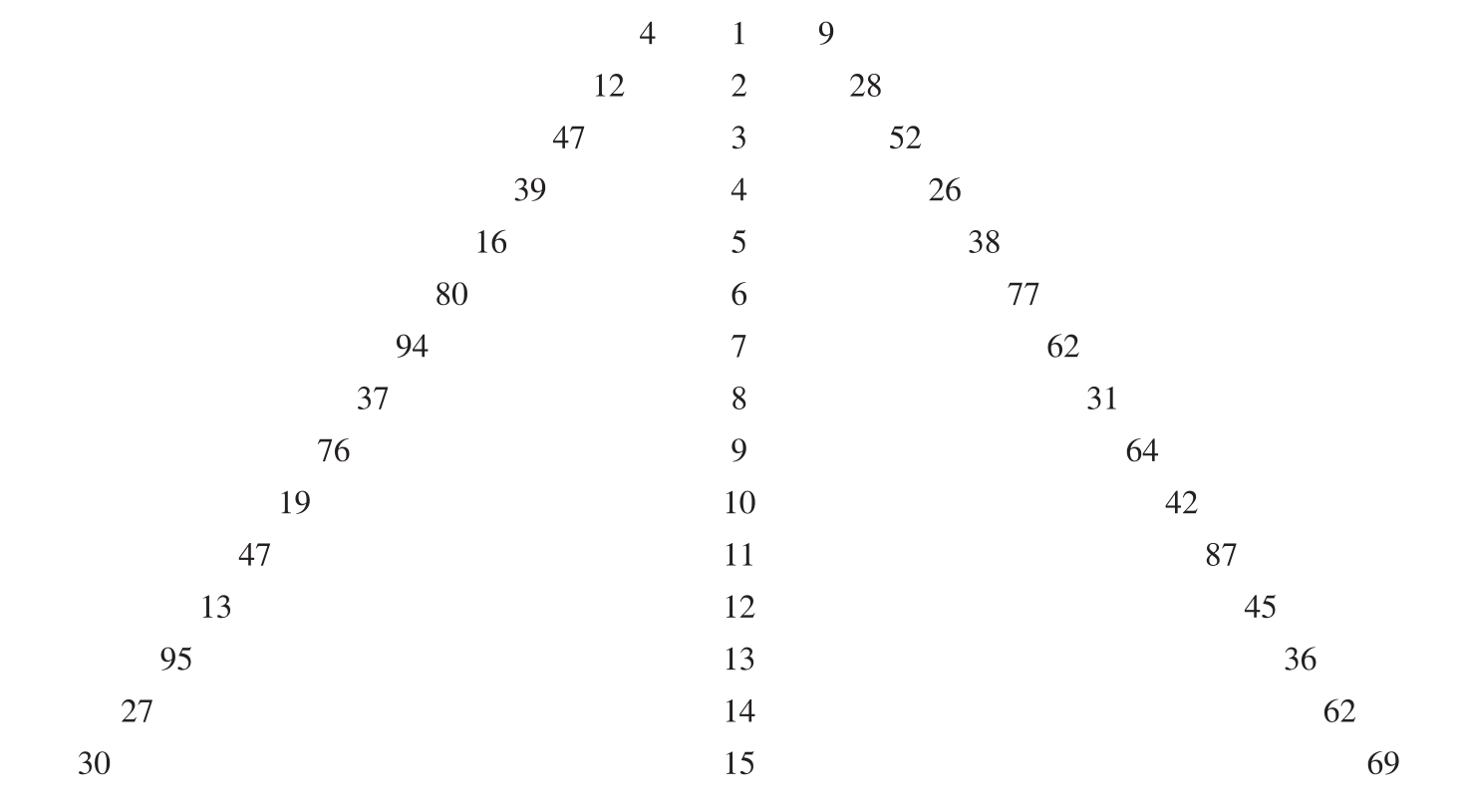

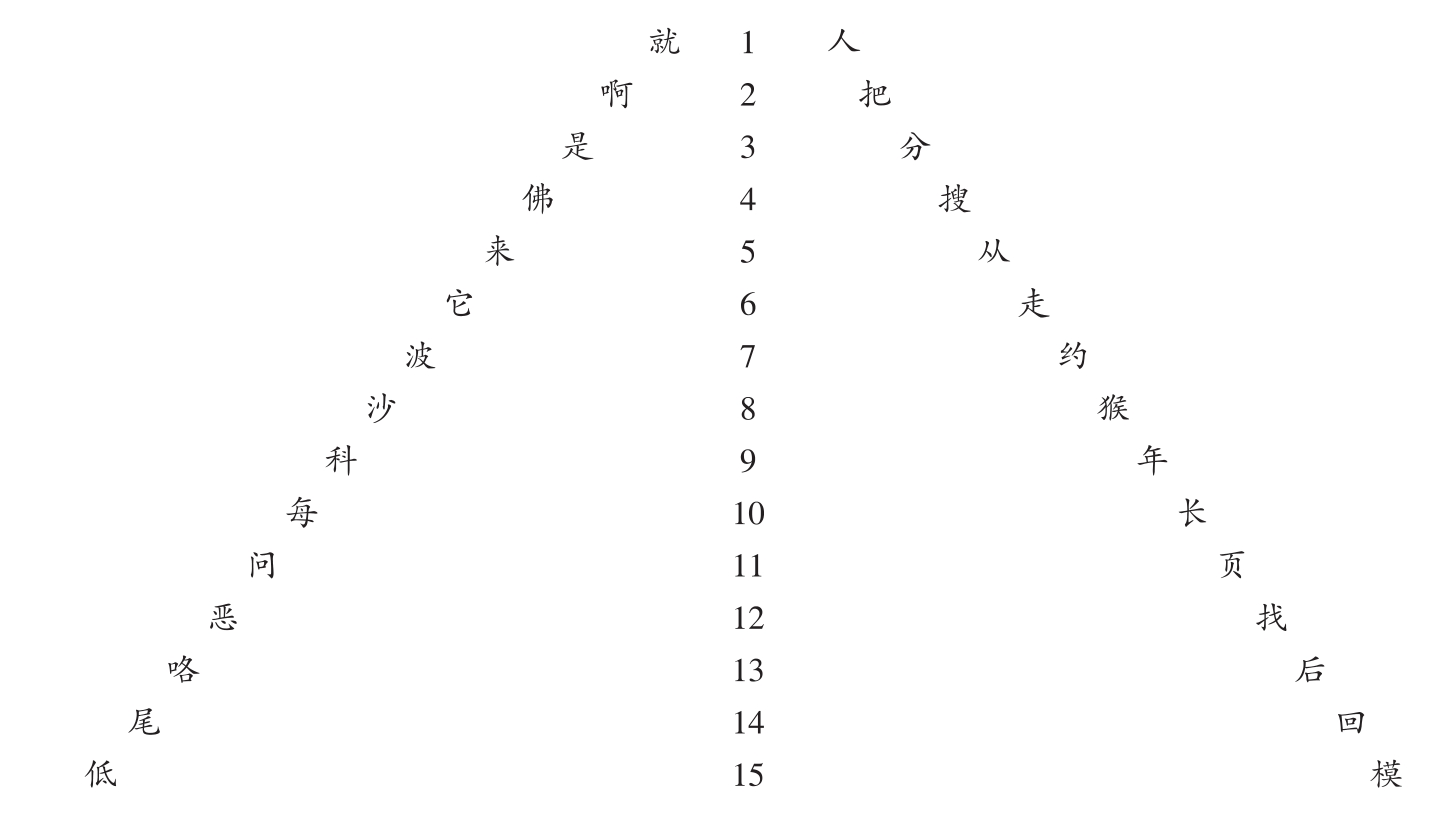

下面我们先用一个称为“视距金字塔”的方法,来测试一下你的视距。

阅读练习

视距拓宽训练——视距金字塔

请看下面的部分,把注视焦点放在中间一列的数字上,不要注视两边的字,从最上面的数字开始慢慢移动视线到下一行,开始的时候你用余光可以看到两边的字,越往下视距越宽,你总会在看某一行的时候,不能再看到两边的字。记住当前看到了哪一行,以后你可以经常复习这个练习,用来拓宽你的视距。

需要说明的是,阅读不同的语言文字写成的文本时,我们的视距是不一样的。对于英文这样的拼音文字,字符密度比较稀疏,阅读的视距会大一些,而中文字符更为密集,所以视距会小一些。但实际上在字符数量相同的情况下,中文能表达的含义比英文更多,所以较小的视距不会影响阅读信息输入的速度。

学者们还一致认为,眼动的方向使得我们的视觉广度产生了不对称性。对于从左向右书写的文字,人们习惯的视觉广度更加偏向于右侧,注视焦点右侧的视觉广度,比左侧更大。而对于使用阿拉伯文或希伯来文这样从右向左书写文字的阅读者来说,他们视觉广度的不对称性则表现为向左偏移。

3.1.5 影响快速阅读的原理3:阅读的大脑通路

下面我们来了解影响阅读速度的另外一个重要的原理 ——默读是限制阅读速度最大的瓶颈 。默读,是指嘴唇不动、嘴不出声,但大脑中一直有一个声音把内容念出来。这正是未经训练的大多数人阅读时的状况。我们要大幅提高自己的阅读速度,就必须尽量不默读。脑子里没有声音,我们真的可以理解内容吗?

我们知道人类所有的文字书写系统都有两种不同的表达通路,一种是表音,一种是表意。汉字是所有文字里表意通路最发达的一种,汉字里有很多象形字,那都是纯粹的表意,但汉字中占比例最多的却是形声字,也就是字的一部分用来表音,一部分用来表意。英文是典型的拼音文字,但其中也有少量表意的部分,比如单词know前面有一个不发音的k,这主要是为了和单词now区分。这两个词在读音上是很容易区分的,但在书写上如果没有字母k,就会给书面阅读理解造成障碍,所以才有了现在的拼写方式。

人类所有的书写系统都在精确表音与快速表意之间摇摆,这种情况也直接反映在阅读者的大脑中。我们大脑里与书写系统对应的是同时存在两条信息加工通路——“ 语音通路 ”和“ 直接通路 ”。两条通路都从视觉文字图像出发,语音通路的理解过程是:视觉图像→语音→含义;而直接通路的理解过程是:视觉图像→含义,跳过了语音环节。当我们阅读时,两条信息加工通路同时存在并相互补充。

如果阅读汉字内容,当一个字、词不太常见,或者是看到一个生字、生词时,我们倾向于利用“语音通路”进行加工。我们遇到一个生字时会把字拆开,读声旁的音然后根据形旁猜测其含义;如果遇到一个陌生的词汇,比如“脑源性神经生长因子(BDNF)”,我们会把这个词的每个语素仔细推敲一下,猜测其含义,然后对照上下文,想想这个词是什么意思。但是对于常见字、词我们并不需要经过上述过程,可以直接从字形到含义,这大大加快了速读。比如我们看到“火星文”三个字立刻就能理解其含义,而看到“焱暒妏”虽然能够看懂,但必须经过中间的拆解、发音过程才可以理解,读速也就慢很多。

阅读英文之类拼音文字也是相同的。当我们遇到一个生词时,如“Triceratops”,我们会先将字母串解码,然后将其按照读音规则转换为读音,最后尝试提取这种读音模式的意义。但是,当我们看到英文常见词汇时,我们采用“直接通路”进行阅读加工,先识别单词并提取意义,然后利用词义信息去提取它的发音。比如我们看到单词“word”,并不是一个字母一个字母地看,再拼起来读出发音,然后才理解这个词的含义,而是看到这个词的时候,含义已经在大脑中形成了。

存在这两条通路的最好证明,来自对一些脑损伤病人的心理研究。

此项研究的被试是一些由于中风或脑损伤失去了快速提取字母发音信息能力的病人,他们已经无法顺利完成从字母到读音的转换。这些病人在脑损伤之前是可以正常阅读的,但在脑损伤之后,他们既不能读出不常见的单词,如“sextant”(六分仪);又不能读出或理解新词或自造的词。比如我们用表示“反向”的词根de-和单词partition(划分、分开)组合而成一个新的单词“departition”,或者编造一个不存在但符合拼读规则的新单词,如“calbonter”,这样的词汇他们就无法读出或者理解了。显然此时他们的“语音通路”已经被阻断,然而他们仍然可以理解高频词,如“eyes”(眼睛),甚至包括那些并不符合普通拼读规则的高频词,如“women”(妇女)。而且他们偶尔还会将一些意义相近但拼写完全不同的词弄混,例如把“ham”(火腿)读成“meat”(肉),把“painter”(画家)读成“artist”(艺术家)。这也就是说,尽管这些患者已经基本失去对字母读音进行加工的能力,但是他们仍然能识别书面文字。这证明了语音通路之外的“直接通路”是存在的。当从“视觉”到“声音”的通路被阻断的时候,信息仍然能够通过从“视觉”直接到“意义”的通路进行加工。

此项研究的被试是一些由于中风或脑损伤失去了快速提取字母发音信息能力的病人,他们已经无法顺利完成从字母到读音的转换。这些病人在脑损伤之前是可以正常阅读的,但在脑损伤之后,他们既不能读出不常见的单词,如“sextant”(六分仪);又不能读出或理解新词或自造的词。比如我们用表示“反向”的词根de-和单词partition(划分、分开)组合而成一个新的单词“departition”,或者编造一个不存在但符合拼读规则的新单词,如“calbonter”,这样的词汇他们就无法读出或者理解了。显然此时他们的“语音通路”已经被阻断,然而他们仍然可以理解高频词,如“eyes”(眼睛),甚至包括那些并不符合普通拼读规则的高频词,如“women”(妇女)。而且他们偶尔还会将一些意义相近但拼写完全不同的词弄混,例如把“ham”(火腿)读成“meat”(肉),把“painter”(画家)读成“artist”(艺术家)。这也就是说,尽管这些患者已经基本失去对字母读音进行加工的能力,但是他们仍然能识别书面文字。这证明了语音通路之外的“直接通路”是存在的。当从“视觉”到“声音”的通路被阻断的时候,信息仍然能够通过从“视觉”直接到“意义”的通路进行加工。

而与之相反的情况也有过记载。这一次的患者无法直接提取意义,而是只能通过慢慢地拼读出所有单词来阅读,患者仍然可以阅读符合拼读规则的单词,如“banana”(香蕉),甚至可以读出新词,如“chicopar”

,但是他们却几乎无法读出不规则的单词。他们会按照字母的标准拼读法来念这些不规则单词,如有一个患者将“enough”(足够)读成“inog”,并且说他从来没听过这种奇怪的单词。很明显,该患者的直接通路被阻断了,但语音通路却仍然可以正常运作。

,但是他们却几乎无法读出不规则的单词。他们会按照字母的标准拼读法来念这些不规则单词,如有一个患者将“enough”(足够)读成“inog”,并且说他从来没听过这种奇怪的单词。很明显,该患者的直接通路被阻断了,但语音通路却仍然可以正常运作。

这两类患者的对比证实,我们拥有两条完全不同的阅读通路,对于常用字词我们常用直接通路理解,并非必须经过声音环节,但对于生字词或者陌生的表达方式,我们往往需要动用声音环节。而汉字相对于拼音文字,在字形上有更为明显的特征,在字形和字音的对应关系上又具有比较大的任意性,所以汉字阅读时,从形到义的直接通路同样存在。

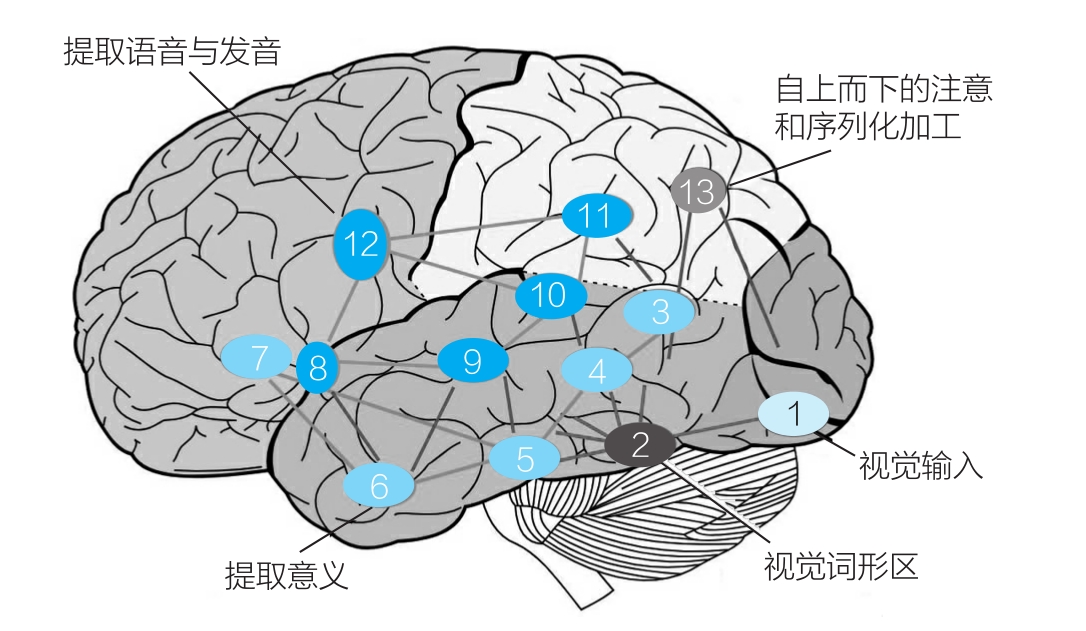

科学家通过功能性磁共振成像(fMRI)也观察到,我们的大脑在处理阅读任务时,不同的通路利用到的脑区也是不同的。当我们使用语音通路的时候,负责提取语音与发音的脑区会活跃,但使用直接通路的时候,这个脑区并不活跃。图3-4展示了大脑中的阅读神经网络。

图3-4 大脑中的阅读神经网络

1-枕叶 2-腹侧枕—颞区 3-角回 4-颞中区 5-前纺锤区 6-前额叶区 7-下额叶区 8-前脑岛 9-颞上区 10-颞上区 11-缘上回 12-中央前区 13-后顶叶区

前面讲这些脑科学知识,其实只是想向读者说明一件事,那就是:

我们在阅读时,不默读,跳过脑内的声音,从视觉文字图像直接到含义是可行的。 而且,我们要大幅提高自己的阅读速度,就必须尽量抑制默读,阅读过程如果能跳过声音转化这个步骤,速度自然会大幅提升。

最后要说明的是,我们不可能完全避免默读,只能尽量减少默读。而且有些情况下,读出声是好事,比如,读诗歌、韵文,或者要背诵的某些经典内容,这时候听觉是很重要的信息通路,可以帮助理解和记忆。而且,前面已经讲到,当我们读到一些生字、生词时,默读是不可避免的。

3.1.6 小结

通过本节内容,我们了解到影响阅读速度的各种基础因素,也了解到快速阅读技巧的基础科学依据。下面我们将进入快速阅读的训练部分,读者会发现,快速阅读的方法实际上是围绕本节所讲的三个原理展开的:有规律的眼跳、拓宽视距、抑制默读。