一 言语和民俗

——日本东西部的社会差异

东西两大方言的对立

众所周知,日语语言学学者大野晋著有《日本语的形成》(『日本語の成立』、日本語の世界1、中央公論社、1980)等书,提出了在印度南部的泰米尔语中寻求日语源头的新说,在各方面引发了很大的议论。我本没有就此说是否妥当来评头论足的资格,但是,关于大野在该书中特辟一章来强调日本东西部方言大有不同,以及日本东与西的异质性这一点,我却是外行看热闹地颇有共感。虽然大野的这些观点,自他的著作《日本语的起源》(『日本語の起源』、岩波書店、1957。另外,大野晋·宮本常一『東日本と西日本』、日本エディタースクール出版部、1981一书收集了其主要论述部分)在二十年前问世以来,可说是一以贯之地未曾动摇,但过去阅读该书时的新鲜感实在令人难以忘怀,我会像现在这样别出心裁地思考东和西的问题,其中的一个因素是受到了大野观点的强烈刺激。

当时,大野关于日本东和西的差异如是说道:“在各方面都有深远对立的东西部,无论是人种、文化,还是语言,都作为一个复合体而存在。”他在《日本语的形成》中则指出,“我们最好认为,日本东西部亘古以来就有不同系统的人种或民族居住生活着”。他以此为观点,谈及了东西差异对日本中世史和近世史的影响。可以说,大野先生的这一观点愈加透彻了。

当然,相对于前著中比较强调日本西南部和南方文化之间的纽带,大野的后著则重点提示了关东、东北方言和泰米尔语的类似之处。在关于这些事实的具体处理上,大野自己也是大幅度地摇摆不定,对此自然也会生出不少异议。就我自己的体验来讲,我曾经就这些问题请教我在名古屋工作时的同事野村正良先生,他是一个站在自己独特立场上不断探究东西方言差异问题的出色学者,也是我非常尊敬的前辈。在一场酒席上我就这个问题向他提问的时候,记得他当即冒出一句“西国方言就是朝鲜语的变形啊”。虽然这是酒席上的风谈,也许有我听走耳的地方,但这句话给我留下非常深刻的印象。

可以预见,这些讨论今后会变得更加活跃。以东西部的分界线究竟何在为代表,关于各种细节问题恐怕也会有种种看法。不过,正如马濑良雄详细叙述的那样,东西词汇差异、两大方言互相对立的大格局的存在,是在日语语言学、一般语言学的范畴内被广泛认可的事实(「東西両方言の対立」、岩波講座『日本語』11所収、1977)。

详细的内容请参考大野的著述和马濑的论文,归纳其要点的话,大概有以下几点。

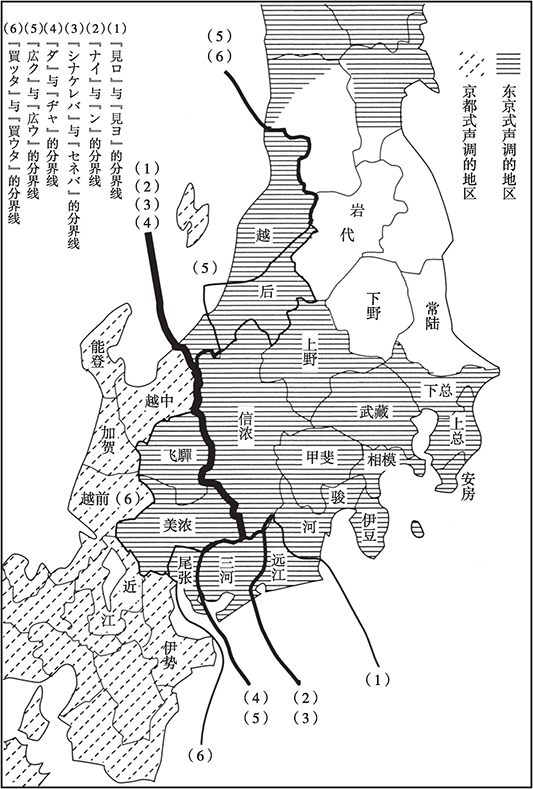

根据马濑引介的牛山初男的研究,如果从“行カナイ”和“行カン”(不去)、“コレダ”和“コレヂャ”(这个)、“白ク”和“白ウ”(白色的形容词“しろい”的连用形しろく)、“受ケロ”和“受ケヨ”(接着吧)、“買ッタ”和“買ウタ”(买了)等词语发音区别的分布状态来观察东西方言的界线的话,那么这条线“基本上北起新潟县和富山县,南接静冈县、爱知县”。关于“オトトイ”和“オトツイ”(前天)、“ヒコ”和“ヒマゴ”(曾孙子)、“カリル”和“カル”(借)等词语的东西两种发音,也以这条线为分界。

不过,在长野县的南部和静冈、爱知等地,所有要素也未必都由这条线一刀切地分开来。大野先生认为,相对于东部方言将辅音作强而长的发音,并使用“ウソッパチ”(意同“嘘ばかり”,即说谎成性)、“ヤセッポチ”(痩高个)那样的促音,即所谓辅音式语言,西部方言则是以元音为中心的元音式语言。其交界处可以在岐阜、爱知与富山、石川、福井、滋贺、三重的边境线上探寻,但关于其声调,则尤以岐阜县的河流揖斐川为境,可以分为东京式和京都式。当然,这一切不是全都可以按照东西来划分的,也有很多例外。尤其是马濑所指出的,东部的语言特征也分布在九州和山阴地区的很多地方,如果结合考虑到后文将提到的九州和东国、山阴和东北的关系,那么可以说这是一个非常有趣的事实。

图1 中部地区的语言分界线

说明:方言分界线依据明治36年(1903)的国语调查委员会的调查。

资料来源:大野晋『日本語の起源』。

这样一种东西方言对立的历史相当悠久。在战国时代,公卿三条西实隆在其日记中记载了“京へ筑紫に坂東さ”

这一地方用语特征的事例非常有名。生于葡萄牙的耶稣会传教士陆若汉(João Rodrigues)也在其著作《日本大文典》中注意到了东部方言的特征,指出三河以东地方说话腔调粗浊而尖锐,会把前面提到的“白ウ”发成“白ク”,把“買ウタ”发成“買ッタ”,等等。我们以此可以明白过去四百多年前的语言特征一直持续到了现代的事实。但和以上事例多少有些不同,东西语言的差别还可以追溯到一千多年以前的奈良时代。也就是说,我们可以透过《万叶集》所收的东歌、防人歌来了解这一点。

这一地方用语特征的事例非常有名。生于葡萄牙的耶稣会传教士陆若汉(João Rodrigues)也在其著作《日本大文典》中注意到了东部方言的特征,指出三河以东地方说话腔调粗浊而尖锐,会把前面提到的“白ウ”发成“白ク”,把“買ウタ”发成“買ッタ”,等等。我们以此可以明白过去四百多年前的语言特征一直持续到了现代的事实。但和以上事例多少有些不同,东西语言的差别还可以追溯到一千多年以前的奈良时代。也就是说,我们可以透过《万叶集》所收的东歌、防人歌来了解这一点。

大野晋将当时被称为“吾妻”(アヅマ)的东国分成三个地区:第一“吾妻”即现在的关东、东北地区,即箱根以东地区;第二“吾妻”则在甲斐、信浓、骏河、远江(现山梨县、长野县、静冈县)诸国一带;第三“吾妻”则在飞驒、美浓、尾张、三河(现岐阜、爱知两县)诸国一带。并且“トリガナク”(鸡鸣)这一枕词

自身,就说明了东国和都城的发音不同。大野先生指出,在第一“吾妻”地区,“イヅチ”(何方)会被发成“イヅシ”,“ツキ”(月亮)会被发成“ツク”,动词的命令形会像“起キロ”(站起来!)那样以“ロ”接尾,构成了一个特色浓厚的方言区划。在第二“吾妻”地区,不仅动词命令形会用“ロ”,而且像将“オモ”(表面、颜面)发成“オメ”那样,其元音エ和オ的发音区别也是含混不清的。关于第三“吾妻”地区的语言发音没有资料,但恐怕多少会存在一些东国的特色。

自身,就说明了东国和都城的发音不同。大野先生指出,在第一“吾妻”地区,“イヅチ”(何方)会被发成“イヅシ”,“ツキ”(月亮)会被发成“ツク”,动词的命令形会像“起キロ”(站起来!)那样以“ロ”接尾,构成了一个特色浓厚的方言区划。在第二“吾妻”地区,不仅动词命令形会用“ロ”,而且像将“オモ”(表面、颜面)发成“オメ”那样,其元音エ和オ的发音区别也是含混不清的。关于第三“吾妻”地区的语言发音没有资料,但恐怕多少会存在一些东国的特色。

在平安时代初期的史料《东大寺讽诵文稿》中有所谓“毛人方言、飞驒方言、东国方言”的提法,马濑推测其中的“飞驒方言”或许就相当于第三“吾妻”方言。这份史料把被认为是阿依努语的“毛人方言”和“东国方言”一样归纳为“方言”,这一点也引发了我的兴趣。

人口的移动

不论如何,上述研究得以揭示,日本东西方言之间存在深刻的差异性。大野先生以这些日语语言学上的事实为基础,又追加罗列了人类学、考古学和民俗学等领域的丰富成果,从而导出了上文所述的推论。例如,关于ABO式血型的分布,东北地区B型血者较多,而西南地区则A型血者多;关于指纹,东北人多呈波流状,而西南人则多螺旋形,其数值分布的边界线也和中部地区与近畿地区的边境一致,甚至连B型肝炎的抗原决定基的地域分布都被援引了。但对于我来说最为有趣的内容是大野先生基于臼井竹次郎、方波见重兵卫、金子功诸人的调查报告而罗列的东西男女结婚率和人口移动的状况。

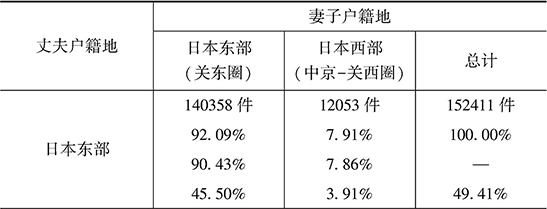

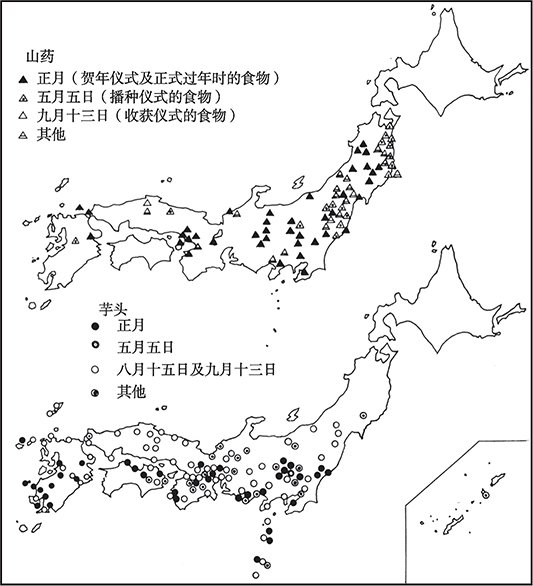

根据上述的调查报告,研究者将日本分作东部(新潟、长野、静冈以东)、中部(东海三县)、西部(北陆三县以及近畿以西)三个区域,再调查各区域的新婚夫妇结合的情况,结果显示:东部男和西部女结合占比为6.4%,相反西男东女的结合则占比为9.3%;而东部和西部的本区域内的男女婚配则占了九成之多,而中部的情况略与西部相近。这是昭和四十年代的事实,令我吃惊不小。并且,关于人们居住于户籍地和现居地的占比,如采取大正时代的数据,并将刚才列举的中部囊括在西部之内来比较的话,则可得出以下数据:出生于东部而居住在西部者只占1%;相反,出生于西部而居住在东部的情况则占2%;余下97%的人口都居住于户籍地。

当然,我想现在的情况没那么极端,不过正如大野先生所说的那样,从整体来看日本东西部之间的人口流动规模确实很小。

我十来年前在东京的都立高中工作过,学生中去名古屋以西的大学就读者屈指可数,他们反倒是会去考东北和北海道的大学,想来往西也是差不多去到长野、静冈一带为止。这大抵也可以视作同等现象吧。

表1 东西部男女的婚姻状况

表1 东西部男女的婚姻状况-续表

习俗的差异

这些事实摆在眼前一看,让人不得不设想在日本的东西联结上会有一些起到相互拒斥作用的条件。不用多说,语言差异起到了很大作用。但是在此之外,我们更加应该把前面提到的过年吃三文鱼还是鰤鱼,年糕形状是方还是圆等东西习俗的差异纳入考量的范围。即便像我这样少年时代在战争中度过,肚皮饿起来不拣什么都拿来填肚,对环境变化非常钝感的人,都无法否定自己在名古屋生活的最早阶段,多少有些感觉不适应,如果是神经更加敏感的人,光就这点异样感就会引发他对久居此地的排斥反应吧。

关于此种东西民俗差异的问题,在民俗学方面已经有人做出各种各样的论述。这里只是试举几个我偶尔过目的例子加以说明。

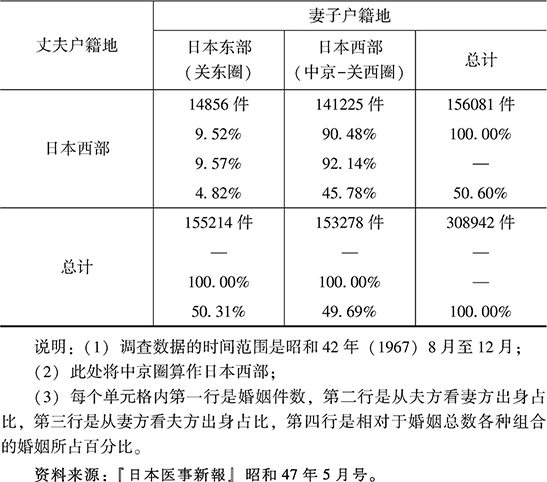

最近,民俗学者从各种角度对将日本人只当作水稻耕作民族的通行观点提出了疑问。发表了《芋头和日本人》(『イモと日本人』、未来社、1979)这本有趣著作的坪井洋文便是其中一人。坪井注意到,在过年时候不用年糕,反而忌讳吃年糕的民俗——“没有年糕的正月”的民俗现象广泛分布于各地。他对此进行详细调查,结果搞清了过年有此类习俗的人们一般以荞麦、小米和豆子等杂粮,以及芋头、萝卜和芜菁等旱田作物作为当年幸福和丰收的象征,并进一步指出其根源乃火耕文化。若以本间岁先生制作的分布图(参照图2)为依据,分析将芋艿、山药作为年节仪式中心的地域,再将刚才大野晋所指出的语言东西差异、江坂辉弥从考古学立场看到的东西区分(『日本文化の起源』、講談社、1967)等要点重合在一起加以观察的话,我们可以注意到,过年特别重视山药的地区,基本和大野晋提到的第一、第二、第三“吾妻”地区,即日本东部相对应。

图2 以芋头作为节令食物的地域分布

资料来源:本間トシ「儀礼食物としての芋」、『史論』18所収。

如同后文将要叙述的那样,据说相比于日本西部的水田稻作优势地位,日本东部旱田耕作在整体上占了压倒性优势,但不光是一般旱田,若把在制度上几乎没被当成一个问题的“畑”(到中世为止,只要是火耕地,肯定会用这个字来标记)包含进去观察的话,这一倾向想来会更加明显。坪井的以上观点,不得不说正与此相对应。

坪井在最近的力作《民俗研究的现状和课题》(「民俗研究の現状と課題」、『国立歴史民俗博物館研究報告』第1集、1982)中,以更加尖锐和鲜明的形式阐述了这个论点。他一方面对既存在“选择稻米的日本人”,同样也存在“拒绝稻米的日本人”的实际情况加以阐明;另一方面对“日本文化=稻作单一文化”的论点痛加批评,强调在作为日本农村基础的民俗文化中,存在稻作民的农耕文化和畑作民的农耕文化(参见同著『稲を選んだ日本人』、未来社、1982)。

另外,木下忠推进了将民俗学和考古学融会贯通的独特研究。他在题为《绳文和弥生——两种种族文化的重合》(「縄文と弥生―二つの種族文化の重なり」、『埋甕―古代の出産習俗―』所収、雄山閣、1981)的一篇极其有趣的论文中,聚焦于产后胎盘的填埋方式存在埋在门口和埋在产房的地板和边缘下的两类风习,并且阐明了前者系绳文时代以来的习俗,后者则是扎根于弥生时代的风习,后者尤其同忌讳血秽,以及恐惧生产和月经带来的污秽的习俗有密切关联。根据在全国范围内调查这些习俗分布的结果,可以指出前者分布于以南关东和长野县为中心的东北、中部,即日本东部,后者则广泛覆盖了近畿、中国

、九州地区,即日本西部。

、九州地区,即日本西部。

但是,我们也可以看到一些明显的例外,比如前一种做法存在于出云地区

,而后一种做法也分布在北关东、南奥羽。木下先生一方面将其各自和绳文、弥生文化的模式关联起来,加以富有启迪的说明;另一方面,也注意到沿海地区习俗的特异性。我认为必须对这些地域差异的意义认真地深加追究。另外,这从大体上来说,也可以举为东西习俗差异的一个事例。

,而后一种做法也分布在北关东、南奥羽。木下先生一方面将其各自和绳文、弥生文化的模式关联起来,加以富有启迪的说明;另一方面,也注意到沿海地区习俗的特异性。我认为必须对这些地域差异的意义认真地深加追究。另外,这从大体上来说,也可以举为东西习俗差异的一个事例。

家族与村落

宫本常一民俗学的视角

通过推进这样的个案研究,以东西差异为起点,日本全国各地的丰富个性正被逐渐厘清。且有一人,以可谓超人的精力调查了全国各地的村落,并透过他人难以轻易赶上的敏锐观察力,不断地探究日本东西部民俗的种种差异之处,此人就是前文提到的宫本常一先生。虽然他最终未能将这一主题内容凝聚为一册而驾鹤西去,但其庞大的著作群随处都提及了这一问题。

比如在《常民的生活》(前掲『東日本と西日本』所収)一书中,他指出了东西部的种种不同之处:东边的“イロリ”(围炉里)和西边的“カマド”(灶)

,农耕用畜的东马西牛,“背负子”

,农耕用畜的东马西牛,“背负子”

的东西差异,东边的内衣裙裤和西边的兜裆布,东边的澡堂“汤”和西边的澡堂“风吕”等。他又在《从民俗所见之日本的东与西》(「民俗から見た日本の東と西」、宮本常一著作集3『風土と文化』所収、未来社、1967)一文中指出日本西部多有在盂兰盆节祭奠孤魂野鬼的风俗,逐鸟仪式

的东西差异,东边的内衣裙裤和西边的兜裆布,东边的澡堂“汤”和西边的澡堂“风吕”等。他又在《从民俗所见之日本的东与西》(「民俗から見た日本の東と西」、宮本常一著作集3『風土と文化』所収、未来社、1967)一文中指出日本西部多有在盂兰盆节祭奠孤魂野鬼的风俗,逐鸟仪式

则分布于日本东部,等等,细致地回溯了各种每年定期举行的仪式活动的地域差异。他强调这样的研究在今后是必要的,同时指出从整体看,日本西部的民俗活动多半依据官历,日本东部则不怎么重视官历,东西民俗差异逐渐减小的原因在于水田稻作的广泛分布和官历的普及等值得注意的现象。

则分布于日本东部,等等,细致地回溯了各种每年定期举行的仪式活动的地域差异。他强调这样的研究在今后是必要的,同时指出从整体看,日本西部的民俗活动多半依据官历,日本东部则不怎么重视官历,东西民俗差异逐渐减小的原因在于水田稻作的广泛分布和官历的普及等值得注意的现象。

另外,宫本还在其遗著《从绘卷物所见之日本庶民生活志》(『絵巻物に見る日本庶民生活誌』、中公新書、1981)中,提及在日本西部,随处可以看到孕妇生产时为其修建产屋的民俗,而日本东部的此类例子很少,日本西部民俗中会想象大海的彼岸存在常世世界

,而日本东部就不大有这类思想。这恐怕暗示了晚年的宫本就这一问题的看法。

,而日本东部就不大有这类思想。这恐怕暗示了晚年的宫本就这一问题的看法。

不过,按照我的理解,在这些多种角度的分析中,宫本最为着力阐述的内容,是日本东西之间家族和村落的形式差异。

要说家族的话,日本东部是以围绕本家的同族关系为主轴,一子单独继承的倾向很强,次子和三子在分家的时候只能从家中分到一些边角零碎田产;与之相对,日本西部的家族之间以婚姻为纽带的团结性极强,像百姓株

也能分割一样,可以看到存在分割继承的情况,家长宣布隐居,把家让给长子,亲自去开拓土地的事例极多。另外就女性的立场来看,宫本强调在日本东部,媳妇必须时刻仰公公婆婆的鼻息度日;相对于此,日本西部的媳妇就更自由,在家庭中主妇起到的作用便大些。

也能分割一样,可以看到存在分割继承的情况,家长宣布隐居,把家让给长子,亲自去开拓土地的事例极多。另外就女性的立场来看,宫本强调在日本东部,媳妇必须时刻仰公公婆婆的鼻息度日;相对于此,日本西部的媳妇就更自由,在家庭中主妇起到的作用便大些。

再者,关于神社的形式,宫本先生指出,在日本东部村子里的神社非常简陋,多半隶属于村中有势力的人。而日本西部的神社祭祀村落共同信奉的神祇,以宫座

组织支撑运作,由全体村民的力量维持。

组织支撑运作,由全体村民的力量维持。

宫本先生说,这些不同差异,起因于日本东部是父权制社会,男性户主的权力很大,以“亲方”

、主人为中心的主从制关系发达,是一种以家族为中心的社会;与之相对,日本西部则是母系性强的社会,女性和主妇的地位高,比起家族,更加重视全村的协同,以由婚姻等形式为纽带结合的各个家族的协作来维持社会秩序,是一种以村为中心的社会(前掲『宮本常一著作集』第1、2、3、21巻)。

、主人为中心的主从制关系发达,是一种以家族为中心的社会;与之相对,日本西部则是母系性强的社会,女性和主妇的地位高,比起家族,更加重视全村的协同,以由婚姻等形式为纽带结合的各个家族的协作来维持社会秩序,是一种以村为中心的社会(前掲『宮本常一著作集』第1、2、3、21巻)。

在日本东西部的各自特征之中,出身于周防大岛这一日本西部的濑户内海离岛的宫本先生明显地偏向日本西部,相比武士风气浓厚的日本东部,他更对农耕社会和农民性质深厚的日本西部感同身受。宫本严厉批判了意图将奴隶制、农奴制形式的领主支配作为着力点来理解日本中近世社会的历史学家(比如石母田正),同时对于将村落百姓团结看作社会基础的历史学家(例如清水三男)就给予很高评价。

虽说如此,若对上述东西民俗、社会差异加以仔细观察,当然能够发现各种问题。宫本先生自己也对一刀切的做法非常谨慎。但是不得不说,实际上他仍然巧妙地概括了两者的特色。

有贺喜左卫门、福武直的社会学研究的视角

实际上,社会学领域从与宫本常一完全不同的角度出发,探究日本家族和村落模式,也已经在很早以前就提出了几乎相同的观点。

有贺喜左卫门自二战前以来,就以深厚的民俗学造诣为学术背景,通过对家族制度和租佃制度的研究,在日本的社会学领域留下了很大业绩。他很早以前就已将同族和“组”两类模式设想为日本家族联合的两种类型。有贺先生在这两者间的前者中发现了“日本的特质”,虽然他并非总是将其联系到地域差异问题上来论述,但可以说这个论述和冈正雄先生提出的见解有重合之处,即所谓同族组织的分布从东北地区到中部地区表现得十分明显,而年龄阶梯制则显著分布于西部以及西南地区(『異人その他』、言叢社、1979)。

恐怕是从这些论述中得到了启迪,在二战后不久的1949年,福武直通过对经过农地改革而发生剧烈变化的日本农村社会的调查,发表了《东北型农村与西南型农村》(「東北型農村と西南型農村」、『日本農村の社会的性格』所収、東大協同組合出版部、1949,该书后来在1975年由东京大学出版会重刊,并收录在福武直著作集内)这一非常有意思的论文。他将有贺先生提出的两种类型作为日本东北和西南的农村形式来加以论述。

福武首先将秋田县大馆附近的村落作为东北型农村的例证提出,指出在这个地区,在家族中,相对于继承了家督

,被称为“アニ”(兄长)的长子,被称为“オンヂ/オヂ

,被称为“アニ”(兄长)的长子,被称为“オンヂ/オヂ

”(弟弟)的次子和三子虽然算不上是用人,却过着如兄长仆从一般的生活。并且,该地区家族中的分家不仅要对本家行“从臣之礼”,而且其农耕活动也要在基于本家分家关系的紧密协作中进行。这种本家分家关系甚至牵连到分家的分家——“孙分家”,并把没有血缘关系的“奉公人”(家仆、下人)分家也囊括其中,带有浓厚的主从制性质。引人注目的事实是,这一点还贯彻到了当地的地主佃农关系之中,对于既是“亲方”(老大、头目)又是本家的地主,佃农的立场则是“子分”(部曲、喽啰)和别家,其间可以看到牢固不破的家族主义关系。并且本家的氏神既是同族一起供奉的神祇,同时也是村中的土地神,在这些地方也可以看出东北型同族结合村落的典型模式。

”(弟弟)的次子和三子虽然算不上是用人,却过着如兄长仆从一般的生活。并且,该地区家族中的分家不仅要对本家行“从臣之礼”,而且其农耕活动也要在基于本家分家关系的紧密协作中进行。这种本家分家关系甚至牵连到分家的分家——“孙分家”,并把没有血缘关系的“奉公人”(家仆、下人)分家也囊括其中,带有浓厚的主从制性质。引人注目的事实是,这一点还贯彻到了当地的地主佃农关系之中,对于既是“亲方”(老大、头目)又是本家的地主,佃农的立场则是“子分”(部曲、喽啰)和别家,其间可以看到牢固不破的家族主义关系。并且本家的氏神既是同族一起供奉的神祇,同时也是村中的土地神,在这些地方也可以看出东北型同族结合村落的典型模式。

另外,福武通过对冈山县吉备町的调查,论述了西南型农村的实际情况。它和东北型不同,其农户一家的家族成员在江户时代末期已经简化到了四人到六人的程度,在兄弟娶妻之后进行分家,次子和三子会分到三成到四成的土地,其地位绝对谈不上“只得残羹冷饭果腹”的地步,家长的权威也不及东北型。

而且,在这个地区存在被称为“株内”的血缘集团同族组织,它固然有一定作用,但没有东北型那样强固,由地缘关系另行组织起来的“组”,以及通过葬礼、祭礼和宗教等种种功用组织起来的“讲”,很大地规制了村人的生活。并且该研究也注意到该地在村政方面很早就采纳了选举形式,缺乏固定权威等方面。通过这样的分析,福武认为西南型农村的特点是“讲组”式的横向连带结合,和东北型大有不同。

可以试着把福武直所设定的日本农村东北型和西南型的特征,与冈正雄的观点,以及前面提及的宫本常一所强调的日本东西部家族与村落的特征进行比对。两者间如同互相洞悉且沿着对方观点脉络而娓娓道来一般协调。不得不说,冈、宫本、福武诸先生的研究不期而同地告诉我们,东北和西南,以及日本东西部之间的农村、聚落和家族的实际情况存在如此显著的差异。

过往,在历史学家之中,将这种区别的存在看成发展阶段差异的观点占了支配地位。一种看法称,东北比西南落后的原因是生产力低下,虽然西南型的农村不能算是一种理想形态,但是东北型的农村组织在崩溃以后,在父权制社会支配下的农民走向自立而向西南型靠近,此乃一种历史进步。与之相反的另一种可能成立的看法则认为,东北型的同族结合正是日本家族的本质形态,西南型乃其变种形态。

但是在东北型农村中,处于隶属立场的农民在获得自立之时,真的能立起宫座一类的组织吗,也能搞出年龄序列制吗?另外,西南型的村落可以说是东北型家族解体后形成的模式吗?恐怕实际并不是这样一回事吧。

不过我们只要一度跳出这种观点对立,通过刚才列举的语言和民俗等角度来观察东西之间的差异,并将民俗学和社会学所提示的日本东西部村落家族的结构差异重合在一起加以考虑的话,将这种差异用孰先进孰落后、孰为本质孰为变形这样的观点进行处理的做法本身便无法成立了。这一点难道不是明确地表示,这个问题并非可以依靠此类方法就能简单处理的吗?我心头不容分辩地涌出一个疑问——这类处理问题的思路,果然还是像本书开始提到的那样,是从把居住在日本列岛上的人类集团从起初就看成铁板一块的看法中衍生出来的吧。

对于现在的我来说,今后自然要朝此疑问所向之处迈进,先将东与西作为相互间独有的两种模式来把握,并思考其差异能够追溯到哪里。但如前文已经多少涉及的那样,关于这一差异的问题,考古学领域已经提出了种种见解。我在这方面虽然完全是门外汉,却想要在当下一边介绍一些我眼力所及的该领域成果,一边来追寻一下东西差异的根源,并由此开始论述这一问题。