近代欧洲国家的两种政治制度

近代欧洲的国家,刚开始的时候可以分成两种类型。一种是以强有力的君主领导的国家,它们实行的是所谓的“开明专制”。例如,普鲁士演变成了德国。德国从腓特烈大帝之后,经常是以强有力的中央专政,快速有效地发展国力。德国的精英分子“容克” [1] 就是过去的战士阶层。在德国,他们虽然已经担任文职官员,或是成为地方上的乡绅,其基本特质还是武士。研究德国史的专家,常常将容克和中国的儒生士大夫相比。其实中国的缙绅主要是一些儒家的学者,他们经过科举考试才加入文官体系(当然,在孔子那个时代,士本身也是从武士背景转变出来的社会精英)。中国与德国的精英,到底还是有文武特质的差别。

另一种国家形式则以英国作为代表。英国自从亨利八世脱离了罗马教会自己成立了英国圣公会之后,其发展就走上了自己独特的路径。英伦三岛上的民族固然也都是印欧民族,但是因为先来后到的缘故,其成分并不一致。最早到达的是凯尔特族群 [2] ,如爱尔兰人;最后到达的是诺曼人 [3] ,即所谓的“北人”。今天英伦三岛上还有威尔士、苏格兰、英格兰三大族群,再加上爱尔兰族群,至少已经有四种不同的成分。稍早的时候,盎格鲁和撒克逊 [4] 这两个族群,就是先来后到的征服者与被征服者。相对于德国地区的日耳曼人,英国的族群成分要复杂得多。德国以原本战斗部落的归属感和认同感作为基础,上下同心合力,建立新的民族国家。像英国这种成分复杂的共同体,在海岛之上,彼此无所规避,也没法分隔,唯一的可行之道就是互相容忍、彼此迁就。因此,英国发展了一套制度,实际上就是互相协调的民主制度。到了后来,英国数次从外面迎接王储承继王位,而不是在国内靠族群斗争拥立新王。英国的国王,因为原本就是外来者,必须接受国内权力分布的现实,不能大权独揽,只能发展出一套“开明专制”的政体。英国的国会,其最终的功能就是在辩论中达成协议,而不是以选票来压倒弱者。

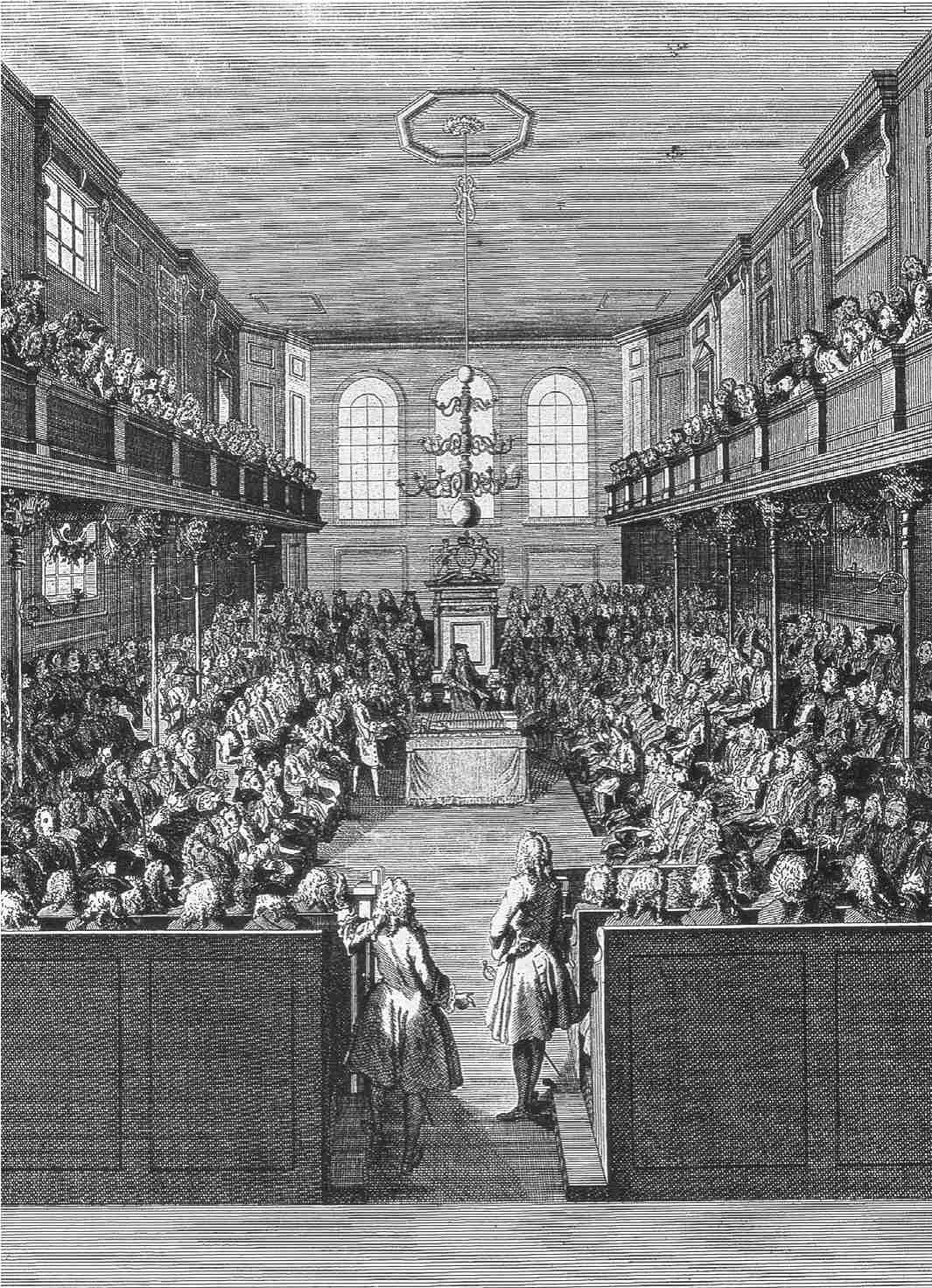

《英国国会下院》 1755年英国画家B.库克绘

英国国会最终的功能就是在辩论中达成协议,而不是以选票来压倒弱者。

当然还有其他类型的体制,是由这两种基本体制互相配合而成。就拿法国来说,其国家核心是在巴黎的畿辅 [5] 地带,各处的地方号为外省,都屈从于畿辅的领导。法国的王室,常常是专制的君王,其权威无人可以挑战,例如路易十四,号为太阳王,权力极大。然而,这一个政体必须与天主教会合作,两者之间可以说是一种“恐怖平衡”,彼此丢不开,又并不协调。中央与外省之间,也是一种动态平衡。法国大革命时期,政权经常转移。后来的法国议会,长期以来也是众多政党在竞争,难得有一个真正的多数党,经常由若干党联合组成内阁,情势一改变,政党联盟又会重组。法国的制度,是在协调与专制之间动荡,可以说是英国、德国的中间形态,可是并不稳定。

以上所说的民主制度,也必须建立在个人的自觉性与自主性之上。由此发展出公民对国家事务的直接参与,人们并不认为自己是君主的“子民”或被统治者。当然,等到启蒙运动时,尤其法国的启蒙运动者,又从历史和神学的角度赋予个人自主性。那些启蒙运动中的思想家,发展了丰富的理论基础,将民权与人权合一,最后呈现为法国大革命的民权运动,英国清教徒 [6] 革命的市民权利,以及美国独立革命中美国宪法所主张的天赋人权。

人权思想的附带产品,就是男女之间的平等权利。大多数战斗部落,例如纵横草原的匈奴和蒙古,以及今天中东的阿拉伯民族,妇女普遍没有和男子一样平等的地位——因为妇女不能扮演和男子一样冲锋陷阵的角色。可是,北族的维京人和英国的条顿人 [7] ,他们长期在海上活动。族群里的男子可能长期在海上,家里一切事务都由妇女承担,如果发生不幸,出海的男子不再回来,维持家庭的责任就落在妇女的肩上,因此,这些族群的部落会议,妇女也一样参加,有时代表自己家里的男子汉,有时代表一个家庭或家族,她们对共同体的治理,有一定的发言权。因此,妇女担任领袖,女子继承产业,都是自然而然的事情。这一特色,在许多定居的农业区域是罕见的。

[1] 容克 德语“Junker”的音译,意为“地主之子”,泛指普鲁士的贵族地主阶级。16世纪起,容克阶层长期垄断军政要职,掌握国家领导权;19世纪中叶开始资本主义化,成为半封建型的贵族地主,是普鲁士和德意志帝国扩张军国主义势力的支柱。

[2] 凯尔特族群 凯尔特人,公元前1000年左右分布在欧洲莱茵河、塞纳河、卢瓦尔河流域和多瑙河上游的部落集团。前6世纪到公元初,创造了拉登文化,建有城市,农业技术水平较高。其后裔散布在法国北境、爱尔兰岛、苏格兰高原、威尔士等地。

[3] 诺曼人 亦称“维京人”,北欧的古代民族,今丹麦人、挪威人、瑞典人的先民。系8—11世纪,自朱特兰半岛(今日德兰半岛)和斯堪的纳维亚半岛等原住地,向欧洲大陆各国进行掠夺性远征的日耳曼人。

[4] 盎格鲁和撒克逊 这两个族群是古代日耳曼人的部落分支,原居北欧日德兰半岛、丹麦诸岛和德国西北沿海一带。5—6世纪,盎格鲁、撒克逊两部落都有人群南渡北海,移民大不列颠岛,在此后的三四百年间,两部落才融合为盎格鲁-撒克逊人。通过征服、同化,盎格鲁-撒克逊人与大不列颠岛的凯尔特人,再加上后来移民的“丹人”“诺曼人”,经长时期融合,才形成近代意义上的英格兰民族。

[5] 畿辅 是指首都附近的地区。

[6] 清教徒 基督教新教中的一派,16世纪中叶起源于英国,原为英国国教圣公会内谋求进一步实现加尔文主义的改革派。由于他们要求“清洗”国教内保留的天主教旧制和烦琐仪文,提倡“勤俭清洁”的俭朴生活,故名。

[7] 条顿人 相传为日耳曼人的一支,一说为凯尔特人的一支,前4世纪住在欧洲易北河河口附近北海沿岸。