大瘟疫反而推动了工业生产

先说14世纪下半叶的大瘟疫。这次瘟疫,在不到十年内蔓延到全欧洲,夺走了不少于三千万人的生命。当时,整个欧洲的人口——虽然没有精确的统计数字——也不过一亿,三千万生命就等于是三分之一的人口了。最近英国的考古学家和医学家合作,研究伦敦公墓那个时期留下来的古代遗骸,得到的结论与上述文献记载的数字相符合,也是有三分之一的人口死于黑死病。

这次大瘟疫之后的15世纪到17世纪,还不断地有同样的瘟疫继续发生——三百多年来,欧洲的人口始终没有恢复到原有的一亿左右。人口减少,土地面积不变,对于农业的发展有一定的影响。在劳动力不足的情况下,欧洲的农业发展不可能和中国一样走向劳动力密集的精耕农业。欧洲的农业形态,自中古以来就是粗放式经营,加之人口的大量减少,农业的发展更是依赖人力以外的劳力。比如说,巨马大犁深耕的大面积耕种,也不能脱离轮耕的三圃制 [1] 。欧洲的农村,长期维持着林地、牧地、农地混合的形态。混合形态下生产的农业产品决定了欧洲人的生活方式——他们的维生资源很丰富,食品也是多样的。如此形态的农业,为后来靠机器耕耘的大田经营的模式奠定了基础。

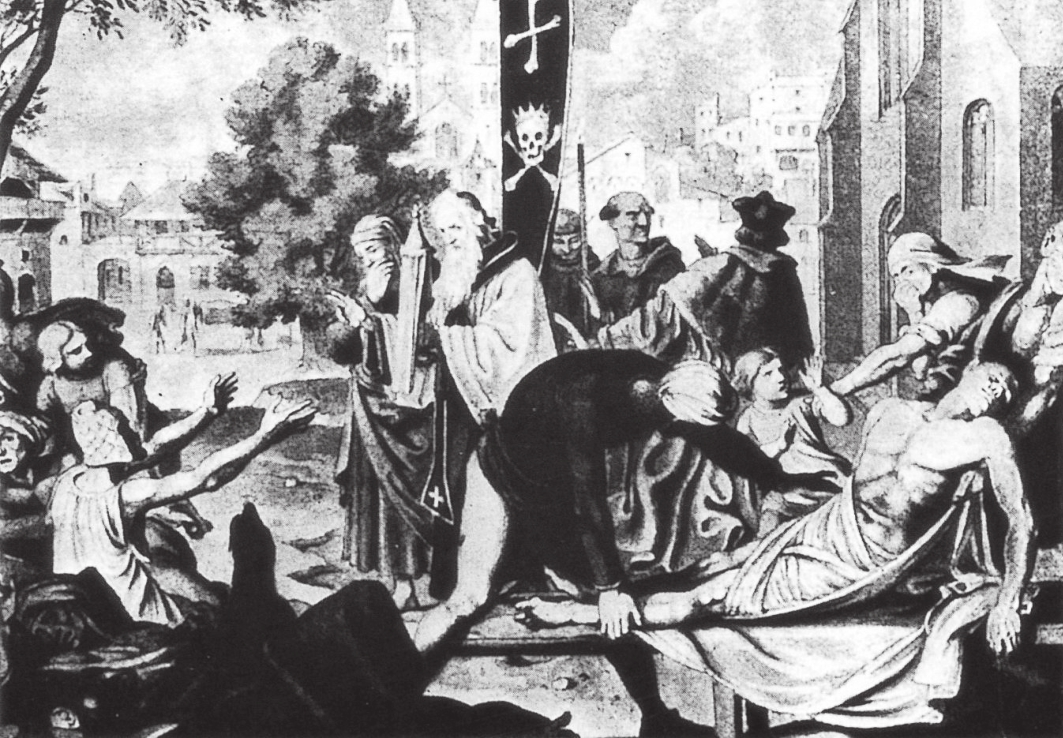

“黑死病”笼罩下的中世纪

14世纪下半叶的大瘟疫,夺走了欧洲不下于三千万人的生命。

劳动力减少,不只在农业方面,城市中也一样。在城市中,少数的劳力要生产足够社会使用的产品,也逐渐形成许多劳工联合在一起的作坊业。在同一个作坊之中,整个加工流程切割为不同阶段的工序,每一个工人操作一定的工序,联结成串,共同制作一个成品。作坊的生产,因为是有组织的合作,可以生产较大数量的产品,也可以用标准化的生产取代个性化的精湛手艺。相对地,中国的手工生产常常是在农舍之中,以农余的劳力制作由个人单独完成的手工艺品。所以,中国的工艺产品,虽然成品精美,但很难实现标准化,因此数量不多。欧洲的这种发展方向,可以大量生产标准化的成品,也奠定了后来工业革命的基础。

人口减少,每一个人能够分摊的财富数量以及资源数量就相对地比较多了。于是,虽然欧洲有因瘟疫而来的死亡阴影,但生活标准却是相对地提高了,城乡之间的生活差距也相对地缩短了。生活水平提高,人均收入增加,这个现象本身说明,一个收支平衡的经济体,在失衡后反而有继续发展的空间。

[1] 三圃制 亦称“三区轮作制”,耕地分区轮作法之一,盛行于中世纪欧洲国家。耕地分成三区,每年一区休耕,两区分种春季作物或冬季作物;作物也在各区轮种。