第二节

非还原论不会导致过度决定

在心身问题中,物理主义是一种主要观点,在物理主义内部有还原论和非还原论之争。排他性论证对非还原论是一个重大挑战,它揭示非还原论是一种不融贯的立场,会导致副现象论或二元论。可设想性论证和知识论证试图为非还原论辩护,但它们预设的前提使论证的有效性减弱。生物自然主义和非还原论一样维护心灵在本体上的不可还原性,但又承认因果上的还原性。本节通过对排他性论证结构的分析,指出它基于物理因果完备性而断言非还原物理主义会导致过度决定,实际上是对过度决定的错误认识。通过对过度决定的重新界定,认为排他性论证混淆了纯粹物理系统和心身混合系统的本质不同,非还原论并不会导致纯物理系统意义上的过度决定。

一、排他性论证

排他性论证是金在权(Jaegwon Kim)构造的一个反对非还原论的知名论证,在还原物理主义和非还原物理主义领域中引起激烈争论。排他性论证有三个关键前提:一是完备性(completeness),每一个物理结果有一个充分的物理原因;二是心理因果性,一些物理结果有心理原因;三是排他性(exclusion)论题,即如果一个物理结果有一个充分的物理原因,那么它就没有其他原因,除非它被过度决定。完备性意味着物理世界是因果封闭的,追溯物理事件的原因不能超出物理领域。排他性论证拒绝过度决定,如果一个事件同时有两个不同的充分的物理原因,该事件就被过度决定了。在这些前提下,可以构造一个同一性论证。假设M为心理事件,P为神经事件,B是身体行为:

(1)M引起B。(心理因果性)

(2)B有一个充分的物理原因P。(完备性)

(3)B不是分别由M和P充分引起。(排他性)

(4)因此,M和P是同一的。 [3]

得出心理事件M同一于神经事件P的关键是排他性原则,即身体行为B只可能有一个充分原因。由于M和P都充分地引起了B,因此,M和P必然同一。所以该论证也被称为排他性论证。

我们需要逐一考察排他性论证的几个前提。首先看完备性,一个物理结果有一个充分的物理原因。不论对非还原论或还原论而言,这是普遍接受的一个物理主义原则。其次是心理因果性。当门铃响起,想去开门的愿望引起双腿自然走向门口。如果身体正巧是在门铃响起时走向门口,这种偶然性几乎得不到任何规律性的解释。在直觉上和日常生活中,不承认心理因果性,会导致不可思议的后果。杰里·福多尔(Jerry Fodor)曾说,若愿望或信念不能引起身体行动,那么实践中我们相信的任何事情都将是错误的。他认为不仅心理事件对身体行为有因果力,并且心理事件也会引起其他心理事件。心理因果性也是自笛卡尔提出心身二元论以来,心身问题争论的要点。因此,从实践和理论上,我们都有必要接受心理因果性。最后是排他性,它宣称一个物理结果最多有一个充分的物理原因。如果引入心理原因,就会违背物理因果律的封闭性,出现过度决定。我们认为这是非还原论的症结所在。排他性拒斥过度决定,实际上排除了心理事件与身体行为的联系。这会导致两个结果:一是副现象论,即承认心理现象的存在,但否认心理因果性;二是二元论,心灵和身体是不同的属性或实体。所以,排他性原则实质上就是同一论原则,它的要旨是通过引入过度决定得出心理事件同一于神经事件。

二、非还原论证

很多学者不接受排他性论证得出的同一论,认为意识是不可还原的非物理现象,典型的有可设想性论证、知识论证以及生物自然主义。

1.可设想性论证

笛卡尔在论述他的心身二元论思想时,遵循了两个原则。一个是可设想性(conceivability):如果一些事情是清晰(clear)明辨(distinct)的、可设想的,那么上帝就使它成为可能。换言之,如果一些状况符合一定条件,即清晰明辨,那么上帝就保证它事实上的可能性。另一个是莱布尼兹定律:如果两个事物同一,那么它们具有所有相同的属性。可设想性在大卫·休谟(David Hume)的《人性论》中也被提到过,但他没有引入上帝,他认为心灵可以清晰明辨地设想任何可能的存在,没有我们能设想的东西是绝对不可能的。查默斯在现象概念的论证中也沿用了可设想性原则,他设想一种“僵尸”,它和人具备完全相同的身体,但没有心灵。通过可设想性原则,查默斯试图说明存在非物理的心灵是可能的。笛卡尔则推断,若心灵同一于身体,则身体具有的空间延展性,心灵也必然具有。然而心灵不具有这个属性,所以心灵不同于身体。

按照笛卡尔的方式,对照排他性论证(M为心理事件,P为神经事件),可设想性论证是: [4]

假设M同一于P,

(1)如果M是P,那么M必然是P。(同一性)

(2)可以设想M不是P。(“僵尸”有身体,但没有心灵)

(3)因而,M不是P是可能的。(可设想性)

(4)因此,M不是P。

所以,M不同一于P,假设是错误的。

2.知识论证

上文中提到的知识论证是杰克逊提出的一个著名的反还原论论证,它旨在说明同一论是虚妄的,意识是物理世界之外的非物理现象。应该说知识论证切中了排他性论证的一个重要前提:完备性。同一论隐含的前提是:世界上的一切事实和现象在本体上都是物理的,拥有完备的物理知识就掌握了全部事实和现象。而知识论证揭示了同一论这个预设含义的矛盾性,它要得出的结果是:或者意识现象是非物理的,或者物理知识本身不完备。

可设想性论证的思路是:设想一个可能世界,它所有的物理元素和真实世界相同,但不具有意识。显而易见,可设想性原则是可设想性论证能否成立的关键,但可设想性原则本身是被“设想”出来的。塞尔认为“可设想性”是荒谬的,原因在于它声称可设想的就是可能的,甚至是现实的。设想一种与人类物理事实完全相同的“僵尸”,却没有意识,这只具有逻辑可能性。我们也可以设想这个世界存在会飞的猪,这并不违背物理世界的逻辑一致性和协调性,但由此不能得出“飞”就是非物理特征。

上一节中已对知识论证进行了具体阐述,杰克逊基于玛丽经验到的红色现象超出了玛丽的物理知识储备,而声称物理知识不完备,这是一种不充分推理。 [5] 玛丽的物理知识依然是完备的,只是对同一事实产生了不同类型的知识描述。比如,感到疼痛时,可以用C纤维刺激这样的物理知识表述,也可以用“疼”来表达,不能因一个人首次经历痛感而断定他对“C纤维刺激”的认知不完备。这种情况下,现象概念策略就应运而生,它在本体论上维护物理主义的基本原则,但在认识论上,它承认在物理知识外,还有主观意识的现象概念。然而这两种知识的关系依然难以回答。查默斯认为现象概念和物理事实不可桥接(bridge),它们之间存在着认识鸿沟(epistemic gap)。他接受排他性论证中的物理完备性原则,并且承认神经过程引起意识,但又认为意识不可还原。这并没有摆脱金在权的指责:非还原物理主义会滑向特定形式的二元论或副现象论。 [6]

3.生物学自然主义

塞尔认为意识是一种生化现象,他的论证如下:

(1)当我举起手臂,我的行动意向引起了我手臂的举起。

(2)手臂举起引起运动神经元中乙酰胆碱的分泌。

(3)引起乙酰胆碱分泌的原因是一种生化现象。

(4)因此,主观的行动意向是一种客观的生化现象。 [7]

所以,意识是生化现象。

塞尔的生物学自然主义由以下命题构成:

(1)意识是真实的。因为它在本体论上是主观的,有第一人称的本体论。它不能被还原为任何本体上客观的第三人称现象,如大脑过程。

(2)意识完全由大脑过程引起,它可以因果地还原,但不能本体还原。

(3)意识完全在大脑内实现,它作为生物神经的高层次特征存在于大脑内,不能脱离大脑。

(4)意识在我们的行为中发挥因果作用。

生物学自然主义和非还原论的主要观点基本一致,即神经事件引起意识,但意识有不能被还原为物理过程的主观特性。然而一些人认为在生物自然主义的命题之间会产生矛盾。例如,(1)和(2)蕴含着二元论,如果意识被其他某物引起,那么它们必然是两种不同的事件:原因和结果。若结果不能还原为心理,那么它至少会导致属性二元论。但属性二元论又使(4)不可能,因为物理世界是因果封闭的,一个物理结果没有来自物理世界之外的超物理原因。并且二元论隐含着副现象论,同时也蕴含着意识和大脑的同一关系,果真如此,那它又与(1)和(2)不一致。

可设想性论证、知识论证和生物学自然主义在为非还原论辩护时,竭力想解决的问题是如果同时接受物理因果封闭性和心理因果性,那么引起同一物理行为的心理事件和物理事件是何种关系。在这个过程中,由于要维护心灵的不可还原和心理因果性,就面临着排他性所指责的过度决定问题。非还原论可以通过对过度决定不同含义的澄清,来深入揭示排他性论证中似是而非的问题,从而坚持自己的立场。

三、对过度决定的一般理解

非还原论的主张可用命题表示为:物理结果的心理原因不同一于这些结果的物理原因(非还原性)。排他性论证以物理完备性和心理因果性之间的矛盾为出发点,指责非还原论导致过度决定。因此,非还原论要保证这样一个主张成立:一些物理结果有心理原因,但不是过度决定,即心理因果性不会导致过度决定。

在理论上有三个理由反对过度决定:第一,形而上学的理由。西奥多·赛德(Theodore Sider)认为心理因果性中的过度决定是因果性在形而上学上的不融贯。正确的因果理论应该真实地阻止所有心理因果性中的过度决定。他把因果性定义为:在结果的潜在原因中分散的流动性。如果在流动性中,一个潜在原因发生作用,产生了结果,就没有其他潜在原因再发挥作用了。 [8] 如果这个定义恰当地反映了因果性的过程,那么所有情形中的过度决定看起来都是形而上地不可接受。赛德认为尽管这种因果性可能不合理,但排他性也有一些相似的问题。例如卡伦·贝内特(Karen Bennett)说,物理元素引起和产生一切,没有心理的空间,即使心理事件似乎完美地引起某些事件,但实际上没有什么东西是它们能够引起的。 [9] 第二,偶然性的理由。如果拒绝心理因果性,那将有许多不可解释的偶然性。比如一个偏执狂顽固地认为他的朋友会遭到枪杀,而确实在某天,两个没有任何关系和约定的恐怖分子竟同时袭击了他的朋友。如何说明他的信念和真实事件的因果联系?其中一个解释就是袭击事件极其偶然地正巧发生在同一时间、同一地点,但这种偶然性难以给出规则性的阐明。因果规律缺乏解释,所以因果论证有缺陷。 [10] 第三,认识论上的理由。为了选择相信过度决定中多个理由中的一个,会使我们的理性陷入无序。由于原因始终是过度地产生了结果,所以也就没必要去解释任何情形,既然找不到确定的原因,就没有必要去相信它们。因此,在过度决定中,我们没有理由去相信这些原因,那我们就选择不相信。

从赛德这些反对过度决定的理由中可以看出他论证的视角是:过度决定是不好的,它会导致荒谬的结果,因此要反对过度决定。这对非还原论来说,是明显不够的。我们应当详细考察过度决定本身是什么。在排他性论证和非还原论中,它们对过度决定的一般理解是一种词源学定义:x是过度决定,即x有一个充分原因,并且x还有其他原因。 [11] 这个定义使排他性论题简化为一个同义反复。但这一定义不能有效驳斥排他性论证的诘难。

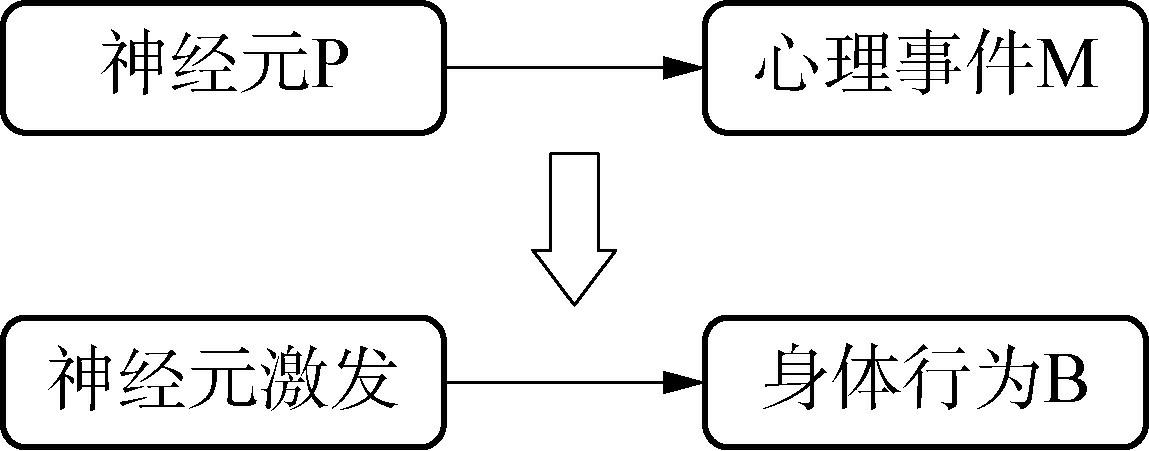

以因果链为例:P→M→B。P是M的充分原因,M又是B的充分原因,但P也会充分地引起B。一方面,P和M不是分别地、相互竞争地引起B。另一方面,当M引起B,我们会知道必然有P存在,对P的解释不存在偶然性。塞尔对它的刻画如下(见图1-1)。

图1-1 行动的因果链

在图1-1中,出现了两条产生同一结果的因果链:“神经元→心理事件→身体行为”和“神经元→神经元激发→身体行为”,这表明塞尔与查默斯一样试图用桥接原理来解释它们之间的关系。但根据对过度决定的词源学定义,它无法避免过度决定,因为除了神经元激发引起身体行为,心理事件也是原因。所以,塞尔只好接受心理因果性造成过度决定的论点,但他认为这对生物自然主义无关痛痒,只要阐明意识的基本事实就够了。不过,如果承认过度决定,那么在回答总是伴随神经元激发而产生的心理事件是何种地位时,就会最终落入副现象论或二元论。这正是金在权认为非还原物理主义立场不稳固的原因所在。

四、对过度决定的重新定义

非还原论应对排他性论证的挑战集中在构想主观意识不同一于物理属性的各种可能。但根据以上对过度决定的词源学定义,它始终未能摆脱在主张意识本体不可还原的同时,避免过度决定的窠臼。这就有必要进一步厘清心身互动系统中的过度决定到底是什么含义。根据布兰登·卡里(Brandon Cary)的论述,我们可以从常识性和定律性两方面对过度决定重新进行定义。

1.常识性定义

假若一支警察分队受命要击毙一名匪徒,任何一名警察开枪对结果来说都是充分的。即使有警察没有开枪,也会产生同样的结果,这是很容易理解的过度决定。依照前面的排他性论证,对过度决定的常识性定义是:

B(身体行为)通过M(心理事件)和P(神经事件)被过度决定,即:

(1)如果没有M,有P、B会发生。

(2)如果没有P,有M、B仍会发生。 [12]

我们可以根据神经事件引起心理事件的上向因果关系,认为(1)和(2)在无意义或反事实的条件下,才会成立。假设B是大拇指敲击键盘的行为,如果(1)为真,可以设想一个大拇指被单独培育在器皿的培养液里,它敲击键盘,却没有相应的心理状态M。在(2)中,我们可以设想宇宙中漂游着没有物质载体的灵魂,它通过神秘力量引起了身体行为。这些例子正是可设想性论证和知识论证中所设计的思想实验。所以,依据对过度决定的常识性理解,只有在接受(1)和(2)的反事实或无意义的情况下,才可能说心理因果性导致过度决定。

2.定律性(nomological)定义

在一群警察击毙匪徒的事例中,任何一名警察开枪对结果来说都是充分的。因为原因之间是因果独立的,即便只有一个警察开枪,也会产生匪徒被击毙的结果。但有很多情况不是如此,在西班牙斗牛舞中,研究发现不论斗牛士拿红色或深红色的斗篷都能引起公牛的攻击,也就是说,红色和深红色都是公牛进攻的充分原因。但这两个原因相互独立吗?显然不是,形而上地看深红色,其必然是红色。考虑到这些事例,我们可以定律性地把过度决定界定为:x是过度决定,即x有两个同时存在的充分原因,它们是形而上学地、定律性地因果独立的。 [13]

把该定义代入排他性论题,便是:如果一个物理结果有一个充分的物理原因,那么它没有其他原因,除非它有两个同时存在的充分原因,它们是形而上学地、定律性地因果独立的。从这个角度来看排他性论证,它的反例就很多。例如,在因果链中,虽然身体行为B有神经事件P和心理事件M两个充分原因,但它不是过度决定,因为心理事件M不是因果独立于神经事件P。把这个定义代入心理因果性命题是:一些物理结果有心理原因,但没有两个同时存在的充分原因,它们是形而上学地、定律性地因果独立的。在心理因果性中,神经事件和心理事件也不是相互独立的。因此,心理因果性为真并且不会导致过度决定。

排他性论证有两个主要原则:完备性和排他性,但它们有意义的前提是同在一个物理系统内。心身系统不同于纯物理系统,在纯物理系统里,多个物理原因可以在时空上各自独立;然而在心身系统中,心理事件和神经事件不可分离,它们相互伴随、共生共存。非还原论在回应过度决定时,没有注意多个物理原因和心理、物理混合原因之间的本质不同。而排他性论证混淆了这两者的区别,它把多个物理原因导致一个物理结果的过度决定,移用到了心理、物理混合原因导致一个物理结果中。换言之,排他性论证非常隐秘地预设了心物等同,同一论是它循环论证的结果。因此,非还原论并不产生纯粹物理系统中的那种过度决定。