第一节

“九一八”事变与抗战美术教育

1931年9月18日夜,在日本关东军安排下,铁道‘守备队’炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨,并栽赃嫁祸于中国军队。日军以此为借口,炮轰沈阳北大营,是为‘九一八事变’,次日,日军侵占沈阳。在‘不抵抗政策’下,不到半年的时间内,整个东北三省100万平方公里的土地被日军占领。日军对东北三省的大规模侵略强烈地震动了中国社会,一个群众性的抗日救亡运动很快在全国许多城市和村镇兴起。1932年2月,东北全境沦陷。此后,日本在中国东北建立了伪满洲国傀儡政权,开始了对东北人民长达14年之久的奴役和殖民统治。

由于历史和地域的原因,我国自鸦片战争后,逐渐形成了京津、沪宁、岭南等几大文化与艺术中心,这些区域中流派多样,聚集了诸多艺术名家,产生了诸多美术活动。美术教育繁荣,出版业也方兴未艾。抗战爆发后,原生的三大文化与艺术中心相继衰落,美术力量随国家政治中心的迁移而由东部沿海地区向西部转移,并重新整合于大后方。

当时我国几所相对成熟和重要的美术院校相继迁到西南地区,由于美术人才的内迁和抗战时期的需要,又新建了几所美术院校,使得大后方在短时间内成了中国高等教育最密集的网络。美术团体的成立,如中国美术会、中华美术届抗敌协会、中华木刻界抗敌协会等,团结了诸多知名美术家,如徐悲鸿、林风眠、陈之佛、李可染、张大千、吕凤子、丰子恺、傅抱石、潘天寿、吴作人、唐一禾、倪贻德、常书鸿、吕斯百、庞薰琹、王琦、叶浅予、滕固、刘开渠等移居重庆、成都、昆明、桂林等大后方诸城市,在此创作和工作了一段时间。同时,由于西南不同于沿海地区的风土人情和文化底蕴,使得不少美术家在这里获得了新的文化滋养,在美术作品的创作上发生了显著的变化,为美术作品的面貌增添了风采和活力。另外在黄土高原上的延安,在抗战期间也成为许多美术青年的向往之地。特别在鲁迅艺术学院成立后,从全国各地奔赴延安的美术家络绎不绝,特别是木刻版画家爆发式增长,如刘岘、温涛、胡一川、张谔、华君武、江丰、沃渣、马达、陈铁耕、力群、罗工柳、陈九、王曼硕、张望、蔡若虹、王朝闻、张仃、王式廓、胡蛮、陈叔亮等,他们在鲁迅艺术学院学习,或成为教师或继续学艺,培养出第二代木刻版画家古元、彦涵等人,为中国的木刻版画事业和抗战时期的美术宣传贡献了举足轻重的力量。

一、新美术院校的诞生

中国的社会变革,对教育界的变革产生了最深远的影响,主要体现在两方面:一是废科举办新式学堂;二是派出留学生。从1902年仿照日本东京高等师范学校的模式成立的第一所美术师范学校——三江师范学堂(1905年,“三江师范学堂”改名为“两江优级师范学堂”)到1912年中华民国成立,美术教育大肆兴起和繁荣发展,再到1931年“九一八”事变,国立、私立的大小美术学校已经达到数百所,美术教育的模式、规制、课程设置等逐渐成熟,美术教育步入稳定发展的阶段。

1937年中日全面战争爆发,受战争时期局势的强烈动荡和迫害,许多美术院校因无法正常教学和运营而关闭,几所最为重要和完备的美术院校也均迁到西南地区。由于美术人才的内迁和抗战期间美术抗战的需要,国内先后新创建了几所美术院校,其中规模、影响最大且开办至今的是鲁迅艺术学院。

1.鲁迅艺术学院

“1937年初,中共中央进驻延安,7月卢沟桥事变爆发,中华民族全面抗战开始。中国共产党在延安高举抗日救亡大旗,吸引着无数爱国青年奔赴延安。据统计,1938年5月至8月,各地八路军办事处及相关单位帮助进步青年奔赴延安的人数就达2288人。”

1938年2月初,延安上演了由沙科夫执笔,孙维世、左明、江青等人参加演出的话剧《血祭上海》。在庆祝会上,大家提议成立一所艺术学校。由毛泽东亲自领衔,与周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇和周扬一起作为发起人,联名发布了沙可夫起草的《鲁迅艺术学院创立缘起》。随后,中央委托沙可夫、李伯钊、左明等人负责筹建鲁迅艺术学院,在延安城内凤凰山下借了几间房子开始招生,后在延安旧城北门外一里多路西侧一个山洼的半山坡上,选定了校址。利用原20多个空土窑洞,师生又挖了两排土窑洞,盖了10多间简陋平房,山下旧文庙场地作为活动场所后,于1938年4月10日在延安城内中央大礼堂举行开学典礼。毛泽东题写了校训:“紧张、严肃、刻苦、虚心”,并题词“抗日的现实主义、革命的浪漫主义”,定的教育方针是“团结与培养文学艺术的专门人才,以致力于新民主主义的文学艺术事业”。1939年8月初,鲁迅艺术学院从北门外迁至延安城东郊十多里路的桥儿沟天主教堂。11月,中央任命吴玉章为院长,周扬为副院长,并主持日常工作。1940年5月,“鲁迅艺术学院”改名为“鲁迅艺术文学院”。1943年4月,鲁迅艺术文学院并入1941年组建的延安大学,改名为“延安大学鲁迅文艺学院”,周扬任延安大学副校长兼鲁迅文艺学院院长。后来,在其他根据地先后设置有华北联大文艺学院、晋东南鲁艺分校、华中新四军鲁艺分校、晋西北鲁艺分校、冀察热辽鲁艺分校等。1945年11月,中央指示包括鲁迅文艺学院在内的延安大学各个学院,迁往东北解放区。至此,鲁迅文艺学院这所共产党创办在土窑洞中的文艺学院,完成了它在延安的神圣使命。

为适应抗日文艺的迫切需要,美术系初成立时将木刻与宣传画作为主要教学内容。战时的延安极度缺乏颜料、纸张、画笔、画布等绘画用品,而木板在延安很容易找到,木刻刀、纸张和油墨较容易获得,再加上木刻版画可以批量印制,可以广泛传播,具有其他画种所不具备的优势,所以“鲁艺”美术系几乎变成了木刻系,主修课程是木刻版画与宣传画。1938年底,“鲁艺”组成了木刻工作团,输送木刻版画人才赴前线和敌后,团员们将途中经历通过木刻版画讲述,创作了许多木刻版画作品。另外,“鲁艺”建立了美术工场,负责人先后是钟敬之、江丰等人。美术创作主要包括绘画、木刻、雕塑、工艺美术、建筑设计、摄影等。

美术展览方面,从“鲁艺”成立到1945年抗战结束,“鲁艺”的美术活动十分丰富,举办过11场规模和影响较大的美术展览会。1938年9月,“鲁艺”在中央大礼堂举办“九一八”纪念展览会,展出“鲁艺”美术工作者的抗战作品数百幅,包括木刻、漫画、照片等,有3000多人参观,充分证明抗战艺术已深入群众;1938年11月7日至9日,木研班在中央大礼堂召开“木刻展览会”,展出木刻新作180多幅,在当时延安知识分子中影响很大。展出后,参展作品又被拓印20册,木刻工作团携带一部分,沿途发放张贴。这些作品取材多样化,不仅拥有对敌斗争题材作品,还有很多描绘解放区生产生活之作,其宣传作用不仅在于宣传抗日,更吸引人才奔赴延安;1939年5月,举办“建校一周年成绩展览会”,共设10个展览室。这是鲁艺文化艺术的一次集中展览,展出领袖题词、学员作品,展出戏剧、音乐、美术、文学、摄影作品,以及“鲁艺”的刊物和苏联美术作品等;1940年4月,“建校两周年美展”展出美术部师生1939年5月到1940年3月的作品,包括木刻、漫画、绘画、雕塑、工艺美术、舞台美术、建筑设计等;1941年1月9日至12日,美术工场在延安青年文化沟文化俱乐部举办首次展览会,展出绘画、木刻、雕塑、工艺美术、建筑设计等作品100多件,由于题材丰富,设计艺术浓郁且装饰性强,受到老百姓的喜爱;1941年8月13日,“文艺俱乐部”举办“力群

木刻作品展”;1941年8月16日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部举办“1941年展览会”,此次展览会展出的作品有木刻、绘画、漫画、雕塑、剪纸、摄影和苏联、德国的版画,总计数千件,此次美展在延安美术界影响很大,除观看展览的人数众多之外,美术批评十分繁荣;1942年1月1日到5日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部召开反侵略画展,展出了以“鲁艺”师生为创作主体的47件作品,既有单幅木刻和漫画,又有连环作品,虽然数量不多,但总体质量颇高,涌现了一批佳作;1942年2月15日到17日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部举办“蔡若虹、华君武、张谔讽刺画展”,共展出漫画70多幅,展览在延安引起轰动,有超过3万人前来观看,毛泽东和王稼祥也来参观。6月,毛泽东约请蔡若虹、华君武和张谔到枣园会谈,要求漫画作者积极转变到无产阶级立场,将讽刺的矛头指向日本侵略者和反革命分子,并且在抨击丑恶现象时尽可能展现美好的一面或光明前景。谈话后,“鲁艺”漫画家调整了创作方向,是以服务抗战,服务人民。为了纪念五四运动,1942年5月刘帆在小砭沟青年俱乐部召开个人作品展,展出了自新兴木刻运动初期到1942年的50余幅作品;1942年2月3日,鲁艺组织“鲁艺河防将士慰问团”,包括马达、庄言、焦心河等9人,前往黄河防线慰问抗日战士,庄言与焦心河创作了多幅描绘陕北自然景色和乡村生活的油画、水彩画,5月下旬慰问团返回“鲁艺”,举办了“马达、庄言、焦心河作品展”。

木刻作品展”;1941年8月16日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部举办“1941年展览会”,此次展览会展出的作品有木刻、绘画、漫画、雕塑、剪纸、摄影和苏联、德国的版画,总计数千件,此次美展在延安美术界影响很大,除观看展览的人数众多之外,美术批评十分繁荣;1942年1月1日到5日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部召开反侵略画展,展出了以“鲁艺”师生为创作主体的47件作品,既有单幅木刻和漫画,又有连环作品,虽然数量不多,但总体质量颇高,涌现了一批佳作;1942年2月15日到17日,陕甘宁边区美协在军人俱乐部举办“蔡若虹、华君武、张谔讽刺画展”,共展出漫画70多幅,展览在延安引起轰动,有超过3万人前来观看,毛泽东和王稼祥也来参观。6月,毛泽东约请蔡若虹、华君武和张谔到枣园会谈,要求漫画作者积极转变到无产阶级立场,将讽刺的矛头指向日本侵略者和反革命分子,并且在抨击丑恶现象时尽可能展现美好的一面或光明前景。谈话后,“鲁艺”漫画家调整了创作方向,是以服务抗战,服务人民。为了纪念五四运动,1942年5月刘帆在小砭沟青年俱乐部召开个人作品展,展出了自新兴木刻运动初期到1942年的50余幅作品;1942年2月3日,鲁艺组织“鲁艺河防将士慰问团”,包括马达、庄言、焦心河等9人,前往黄河防线慰问抗日战士,庄言与焦心河创作了多幅描绘陕北自然景色和乡村生活的油画、水彩画,5月下旬慰问团返回“鲁艺”,举办了“马达、庄言、焦心河作品展”。

“在1938年4月至1945年11月这七年半的时间里,鲁艺共开办了文学系四届,戏剧、音乐、美术系各五届,其中文学系学生19人,戏剧系学生179人,音乐系学生192人,美术系学生147人。鲁艺为抗日战争的胜利做出了重要贡献,并对中国现代文化艺术产生了深远的历史影响。”

2.广西省立艺术专科学校

1938年1月,满谦子等几位广西画家借用桂林市内中山公园,举办了一所广西省国民基础学校艺术师资训练班,分音乐、美术两个组,学生共有83人,以六个月一期结业。同年8月,开办全省中学艺术教师暑期讲习班,聘吴伯超、徐悲鸿、丰子恺、汪丽芳等教授来桂林作短期任教。后来在此基础上获省教育局令,准予续办一年制的高级训练班,目的是培养国民中学的音、美师资。这几期训练班即是该省创办艺术教育、着重培养美术师资的最早表现。

1939年8月,“艺术师资训练班”已影响遐迩,成了一种固定的艺专性质的教育单位,也不再改名,由吴伯超任班主任,招收高级班、普通班学生各40名,要求就学者必须兼学美术与音乐,以培养能适应实际工作的中小学师资。1940年2月,吴伯超因事离开桂林,改由张家瑶兼代班主任之职。此时艺术师训班归属省立艺术馆。同年8月,改名为“广西省艺术师资训练班”,得到上级核准,迁入正阳楼为校址。从此,训练班脱离了艺术馆,独立核算。随后又招收二年制的第二届高级班与一年制的第二届普通班学生。

1941年5月,该班主任为马卫之。这年的暑期,招收了第三届高级班一个班。至1942年夏,第二届高级班结业。再添招一年制的研究班一个班。1943年7月,第三届高级班与研究班均届结业。由于抗日战争进入相持阶段,物资医乏困难增多,经费不足,更成忧虑,训练班一度准备停办,所剩设备与人员拟由师范学院受理,挨至8月,复奉上级之令,要继续招收高、初中班的新生各一班。1944年5月,日军占领广西,该训练班奉令疏散到阳朔,并呈准在阳朔继续招收三年制、五年制的新生。抗战胜利后,学校迁回桂林,合并了广西榕门美术专科学校并奉令改为现名,办学至解放前夕。

3.四川省立艺术专科学校

该校的前身是四川省立成都高级工艺职业学校,创建于1940年2月,3月3日正式开学,以后学校就以此日为校庆纪念日。1941年2月,四川省立戏剧音乐学校的音乐科并入该校,改称为“四川省立技艺专科学校”。至1942年8月1日,奉国民政府教育部令,改为现名。

改成现名后,便开设了五年制的应用美术、音乐、建筑三科,计有学生240余人,教职员61人,庞薰琹、洪毅然、沈福文、程尚俊、程尚仁、辜其一等,均是该校教师。该校自抗战时期直至全国解放前夕,均由李有行任校长,雷圭元任教务长,共办了八届,毕业生共92人。历届的毕业生大多在省内各类学校、机关或建筑公司工作,部分毕业生还经营开办了印染厂社等。

1947年5月15日至18日的全校美术成绩公展,地点在成都祠堂街四川美术协会内,展出的作品有学生们的国画、图案、西画(包括水彩、油画、素描)、漆器、印染品、雕塑与建筑图案等,共300余件;应征参加全国教育展览会的作品预展,计有漆器、印染品、图案、水彩、油画、木炭画、建筑图案等,共21件;1947年11月12日,应用美术科主任沈福文在成都祠堂街四川美术协会内举行漆艺展览会,后来此展览又移往上海展出;学生作品参加第五届全省学生美术作品展览会,计有图案、国画、水彩、建筑图案、木炭画等,共100件。

4.国立重庆师范学校美术师范科

国立重庆师范为抗战时期大后方唯一的一所分科师范学校,创建于1940年8月,校址在重庆市内,校长马客谈,原是一位儿童教育家,曾多次出席国际性教育会议,他感于师范教育的重要性,认为现在着手分科培养,抗战胜利后可以出现一批新的艺术师资。于是报请国民政府教育部,呈准办了实验性的分科师范。马校长曾对此提出两点设想:一、要克服以往儿童教育的弱点,取得这一事业的全面正常发展;二、要适应各科师范的特点,提高师范教育的专业技能。因而,这类学校必须根据教学实力,加强专门业务的训练与学习,学生毕业后放到小学里。国内过去虽早有普通师范专科,但美术、音乐、体育分科师范,则发端于国立重庆师范学校美术师范科。“该校美术师范科的最初目标,是培养小学的美术劳作教师、地方教育行政部门的美劳科视导员、社教机关的美劳师资指导员。开冉之初,第一学年注重学科的基本训练,自第二学年起,注重专业训练,至于一般的教育课程,各科都一视同仁。”

“1940年美术师范科主任是黄显之,1941年起改由薛珍担任。教师有:李超士、秦宣夫、胡善余、戴秉心、朱锦江、陈国漳、程虚白、袁梅、仇河清、刘元、邹华镜、魏同仁等。”

校址在四川重庆北碚新村。至1941年5月,学校又在北碚新村购买了一座宫殿式的楼房,命名“乐观院”。周围环境极宜,东可眺望嘉陵江,西可远观绪云山,景色幽美。楼上各室辟为美术师范科的普通教一室。一、二、三年级三间,素描教室一大间,水彩、国画、劳作、家事教室各一间,另有美术师范科办公室一间。石膏教具模型约有四五十件,劳作工具也足够使用。农艺课则利用室外园地,以及校本部的山地。师生耕种,收获颇丰。家事课,有缝纫机数台,还设有烹饪实习的场所,数年来不断添置设备,规模渐趋完美。楼下是音乐科教室。此种教育条件与环境,在国难期间极为难得。1945年,本拟增设工厂和建造实习教室,后因抗战告捷,各校纷纷复员。此时教育当局也正在筹备省立江宁师范,上述设想遂告终止。

校址在四川重庆北碚新村。至1941年5月,学校又在北碚新村购买了一座宫殿式的楼房,命名“乐观院”。周围环境极宜,东可眺望嘉陵江,西可远观绪云山,景色幽美。楼上各室辟为美术师范科的普通教一室。一、二、三年级三间,素描教室一大间,水彩、国画、劳作、家事教室各一间,另有美术师范科办公室一间。石膏教具模型约有四五十件,劳作工具也足够使用。农艺课则利用室外园地,以及校本部的山地。师生耕种,收获颇丰。家事课,有缝纫机数台,还设有烹饪实习的场所,数年来不断添置设备,规模渐趋完美。楼下是音乐科教室。此种教育条件与环境,在国难期间极为难得。1945年,本拟增设工厂和建造实习教室,后因抗战告捷,各校纷纷复员。此时教育当局也正在筹备省立江宁师范,上述设想遂告终止。

国立重庆师范的美术师范科从1940年创办,至1946年结束,总共只六七年的办学历史,毕业生累计共四届,大部分分配在四川公办的学校或一般中学内,有的学生服务一定年限后,还升入专科以上的学校就读。

二、爱国美术教育

抗日战争与抗战美术互相促进,反抗侵略的正义文化成为当时社会的主要文化,因此抗战的美术斗争是抗日战争的一部分,在世界反法西斯的斗争中占有不可轻视的地位。

“1937年‘卢沟桥事变’翌日,中国共产党发表宣言,号召‘全中国人民、政府和军队团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵略。’9月22日,天津沦陷,南京国民政府迫于形势,不得不正式公布中国共产党提出的关于国共合作的宣言,全国抗日统一战线始告成立。”

中国战场节节败退,12月1日,平津京沪相继沦陷,国民政府迁址重庆。12月13日,国民政府首都南京失陷。到1939年4月,我国90%以上的高等院校都已受不同程度的影响和摧毁,国民政府决定内迁高校。奉令内迁的学校分别组织临时筹备委员会,主持选址、教务等方面的准备工作。

中国战场节节败退,12月1日,平津京沪相继沦陷,国民政府迁址重庆。12月13日,国民政府首都南京失陷。到1939年4月,我国90%以上的高等院校都已受不同程度的影响和摧毁,国民政府决定内迁高校。奉令内迁的学校分别组织临时筹备委员会,主持选址、教务等方面的准备工作。

1.国立中央大学艺术系

1937年抗日战争爆发后,国立中央大学教育学院艺术科迁至重庆,中央大学艺术科在南京近十年所积累的设备及绘画用具皆因庞大和难以搬运被遗弃。因此,初至重庆的国立中央大学艺术科出现教学用具与绘画材料的极其匮乏,当时,以徐悲鸿为首的中大师生们用自制的猪鬃笔代替油画笔。

1938年11月,国立中央大学艺术系与国立杭州艺术专科学校并校。1938年和1941年在重庆的大轰炸中,中大校舍屡遭破坏。为了学校的运营和抗战的宣传,时任艺术系主任的徐悲鸿赴南洋募集资金,他将卖画所得近十万美元全部捐献于抗战。国立中央大学迁址后,艰苦办学,师资中有黄君璧、傅抱石、许士骐、吕凤子、黄显之、庞薰琹、李瑞年、秦宣夫、谢稚柳、陈之佛、艾中信、费成武等教授来校任课。许多艺术家和美术教育家为了中大艺术系的美术教学做出了巨大的牺牲和努力。中大艺术系结合抗日救亡开展的一系列活动主要有以下方面:“一、徐悲鸿带领中大艺术师生积极参加第二、三届全国美展,其中大批作品都体现了唤醒民众进行抗日救亡的主题;二、徐悲鸿创办《中央日报》‘艺术副刊’和《国立中央大学半月刊》,介绍国外写实主义作品以及发表中大艺术系师生宣传抗战的作品;三、中大艺术系师生组织‘战地写生团’,积极宣传抗日活动。”

在克服了重重困难后,中央大学艺术系在西迁后的美术教育上最为成功。

在克服了重重困难后,中央大学艺术系在西迁后的美术教育上最为成功。

2.国立北平艺术专科学校、国立杭州艺术专科学校

1937年11月12日,国立杭州艺术专科学校由校长林风眠率师生南迁至诸暨吴墅。10天不到,又因战火逼近师生继续西行至江西贵溪,先以龙虎山天师府为临时校址。因地方偏僻,盗匪猖獗,师生返回贵溪,度过饥寒交迫的1938年元旦。此时,国立北平艺术专科学校师生辗转流徙,国民政府教育部下令杭州、北平两所艺专在湖南沅陵合并,定名为国立艺术专科学校,废校长制,设校务委员会,以林风眠为主任委员,赵畸(原北平艺专校长)、常书鸿为委员。杭州艺专教职员34人,学生100余人,北平艺专教职员13人,学生30余人,共约200余人,教学上实施中西画合系教学。校址设沅陵沅江畔之老鸦溪,但由于两校合并,矛盾丛生,频频发生学潮。教育部又决定恢复校长制,聘请滕固为校长,随后林风眠和赵畸离校。此间,学校租用民房,并筑造木板房作教室,正式恢复上课。

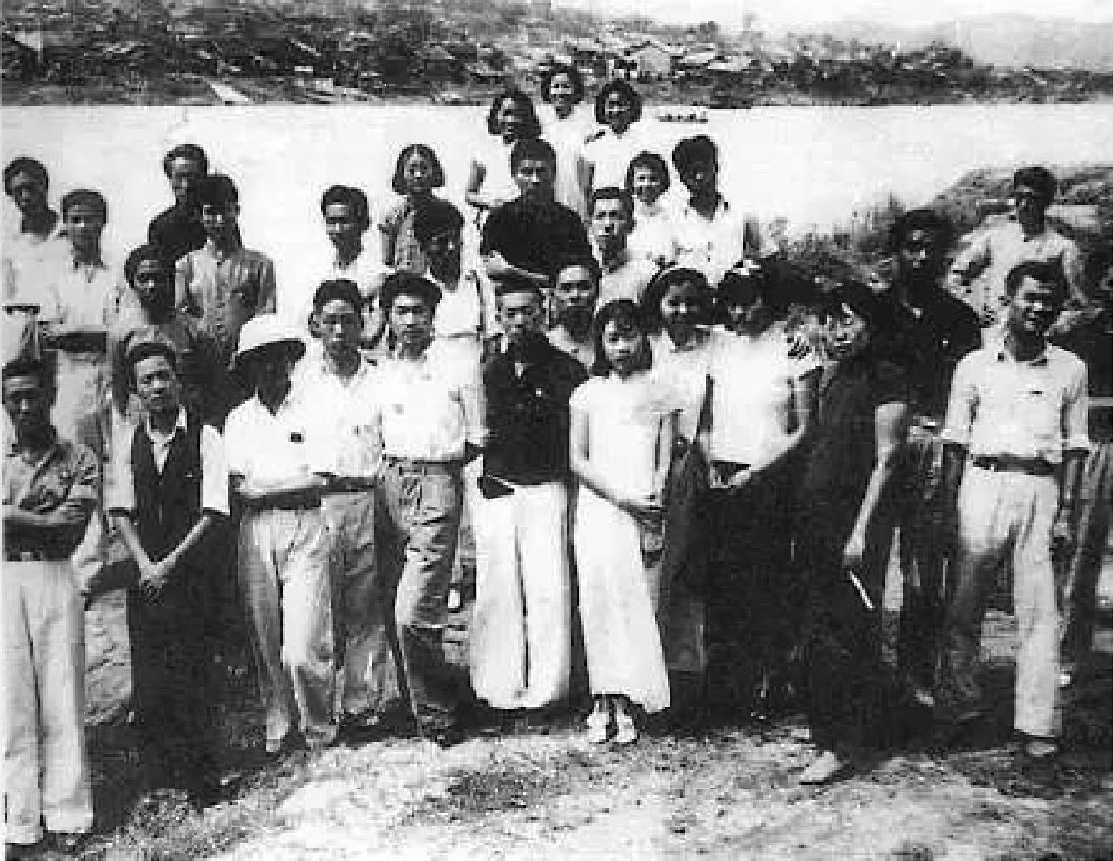

图2-1-1 国立杭州艺术专科学校学生1938年在沅陵

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

1938年秋,日军西攻武汉,长沙大火,战争形势恶化,学校又决定远迁昆明,因交通工具奇缺,校方发放旅费,由师生自行设法启程。经一个多月长途跋涉,陆续抵达贵阳,因途中遭敌机轰炸,部分教师行李书画丢失和烧毁。师生又往西撤退,抵昆明后借昆华中学、昆华小学为校舍,招生上课。1939年夏,因昆明校舍困难,又空袭频繁,再迁呈贡县安江村。学校借了村中5座祠堂庙宇作为校舍,修缮布置后安复课。此后一年多虽学潮仍起伏不断,但时为抗战以来较为安定,不仅各课能依序进行,人体课亦得以恢复。

1939年春,两校合并后仍分中西画两科,后进行学制改革,分成本制与新制两种:本制又称三年制,招收高中毕业生,新制又称五年制,招收初中毕业生,同时停办了高级艺术职业学校。

1939年春,两校合并后仍分中西画两科,后进行学制改革,分成本制与新制两种:本制又称三年制,招收高中毕业生,新制又称五年制,招收初中毕业生,同时停办了高级艺术职业学校。

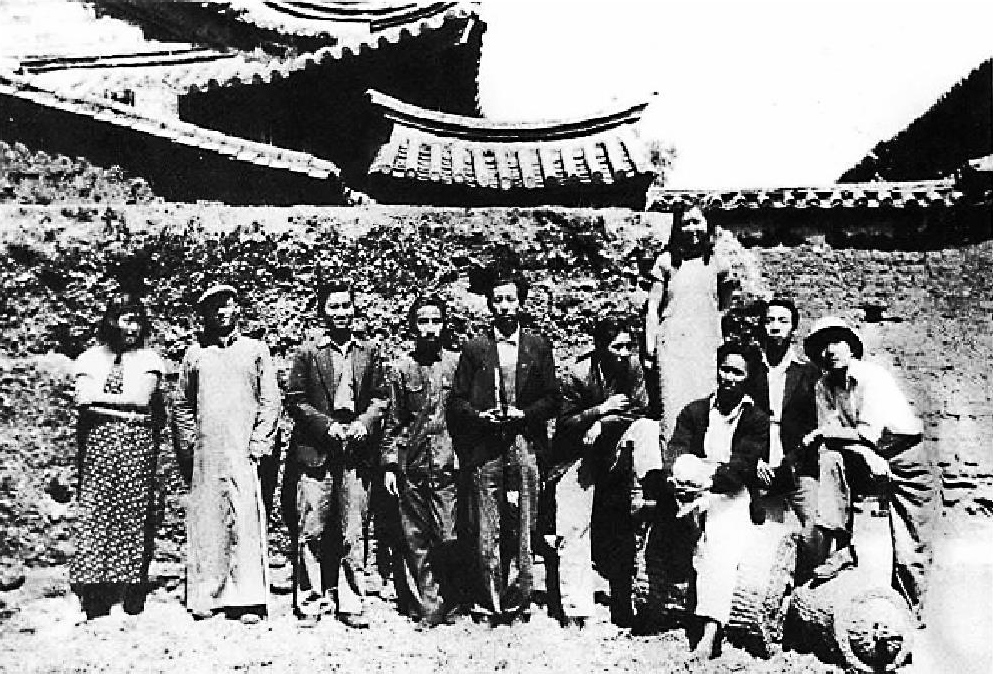

图2-1-2 国立北平艺术专科学校学生1938年秋在昆明

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

“1940年秋,南疆军情紧急,教育部又命令学校撤退至四川璧山县。滕固安排师生长途迁移至目的地后辞职,不久病故,由吕凤子接任。吕接任后,力谋整顿校舍,学校渐次安定,1942年夏,吕凤子积劳成疾,上书辞职,教育部又聘陈之佛为校长。陈之佛接任后,因松林岗偏僻,难于延聘良师,又迁校至重庆沙坪坝磐溪龙脊山麓果家园,延聘多位中央大学教授任教,教室宿舍大都借用民宅,又盖草房数栋作食堂之用。陈之佛虽事必躬履,但心力交瘁,且时局艰难,经费短拙,仍困难重重,于是也坚决辞职。1944年春,教育部聘潘天寿任校长,时潘天寿讲学于浙江国立英士大学,校长暂由西画系主任李骧代理。至暑假潘天寿抵渝就职,敦请林风眠还校,并多方延聘良师,完善教学管理,学校出现中兴气象。”

图2-1-3 国立北平艺术专科学校学生1940年6月在呈贡县安江村

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

图2-1-4 国立北平艺术专科学校学生1941年夏在重庆松林岗

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

图2-1-5 国立北平艺术专科学校学生1944年在重庆磐溪

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

1945年8月14日,日本无条件投降,抗日战争胜利。“教育部部署复员事宜,校长潘天寿呈文提出,鉴于国立艺术专科学校原为北平、杭州两校合并,故拟派员赴北平、杭州接收原两校校舍。最后教育部决定,国立艺术专科学校接收原国立杭州艺术专科学校校舍,以杭州为永久校址。至此,杭州一校为国立艺术专科学校,而北平新创一校则称国立北平艺术专科学校。”

杭州国立艺专虽校名迭改,仍一脉相承,今名中国美术学院。

杭州国立艺专虽校名迭改,仍一脉相承,今名中国美术学院。

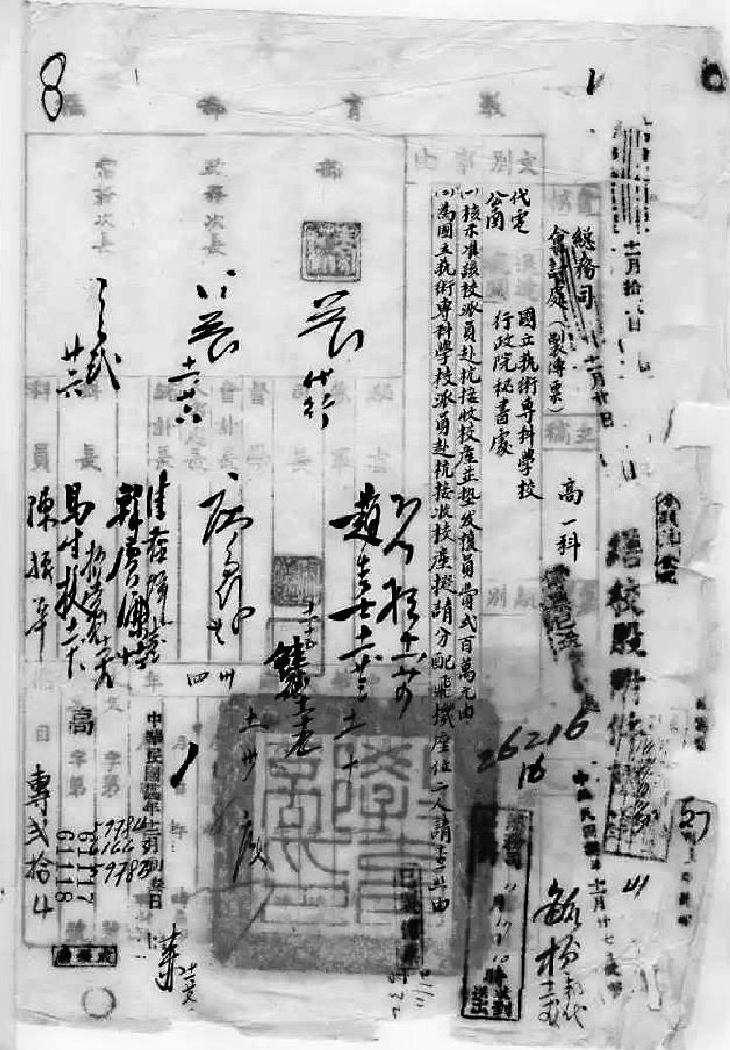

图2-1-6 教育部复员文件

(图片来源:中国美术学院学生处:《抗战烽火中的国立艺专——国立艺术专科学校西南行》)

3.上海美术专科学校

早在1933年,毕业于上海美术专科学校的沈逸千便组织“上海美专国难宣传团”两度北上进行救亡宣传。沈逸千出身书香门第,自幼酷爱绘画艺术。曾师从旅沪日本画师细川立三学习素描,1931年考入上海美术专科学校西画系,考试成绩名列前茅,被校方破格录取为西画系三年级插班生。沈逸千在校期间经常到国画系听课,并尝试中西绘画结合的创作。他与同学陶谋基、刘元组成“黑猫社”,经常创作漫画,针砭时弊。1931年“九一八”事变后,上海街头出现的第一幅抗日宣传画就出自他的手笔。1934年初春,沈逸千率领“上海国难宣传团”,为了粉碎日本军国主义分子怂恿蒙古王公脱离祖国的阴谋,立刻率团携带着一批抗日宣传画出发,日夜兼程赶赴百灵庙举办国难画展,借“蒙古地方自治政务委员会”成立大会在该庙召开之际,去争取蒙古王公。这一年,他率“上海国难宣传团”出塞,浩浩荡荡地行经内蒙30多个旗。该团的团员皆由上海美术专科学校校友组成,成员有莫朴

、黄肇昌(后任职于《湖南日报》社)、顾廷鹏(抗战时任国民党中央通讯社摄影记者)、俞创硕(后任职于上海《解放日报》社)、王彬(上海美术专科学校国画系毕业生,后供职何处不详)、张仪(沈逸千夫人,后任职于清华大学)等。1935年,国难宣传团被迫解散。

、黄肇昌(后任职于《湖南日报》社)、顾廷鹏(抗战时任国民党中央通讯社摄影记者)、俞创硕(后任职于上海《解放日报》社)、王彬(上海美术专科学校国画系毕业生,后供职何处不详)、张仪(沈逸千夫人,后任职于清华大学)等。1935年,国难宣传团被迫解散。

图2-1-7 1932年,沈逸千为“新世界救济东北难民游艺会”绘制壁画

(图片来源:《他是抗战时期爱国画家,朱德不顾空袭警报的威胁,亲自观其画展》)

图2-1-8 《有家归不得的关东人》,中国画,沈逸千,1932年

(图片来源:《他是抗战时期爱国画家,朱德不顾空袭警报的威胁,亲自观其画展》)

淞沪战争爆发后,美专师生纷纷投入抗敌工作。此时刘海粟刚从国外回来,本拟为教育事业大干一番,以实现他的艺术运动计划。然而举国危势之下,他只得暂时搁下计划,投入为难胞赈济的工作中去。1939年2月,上海美术专科学校师生在上海大新百货公司的“大新画厅”举办了“救济难民书画展览会”,所售得款均捐给难民。

4月11日,主办“中国历代书画展览会”;6月1日,主办“吴昌硕遗作展览会”,并征集上海著名收藏家的收藏珍品公开展出,一方面用民族美术来振奋国民精神外,另一方面也是为了协助“上海医师公会”筹募前方医药救济经费。

4月11日,主办“中国历代书画展览会”;6月1日,主办“吴昌硕遗作展览会”,并征集上海著名收藏家的收藏珍品公开展出,一方面用民族美术来振奋国民精神外,另一方面也是为了协助“上海医师公会”筹募前方医药救济经费。

刘海粟于1939年11月离上海,赴印尼、新加坡、马来西亚等地举行筹赈画展,至1942年因南洋陷入战场,刘海粟被迫流亡为止,所得款项全部捐给了医师公会以援助前线。

刘海粟于1939年11月离上海,赴印尼、新加坡、马来西亚等地举行筹赈画展,至1942年因南洋陷入战场,刘海粟被迫流亡为止,所得款项全部捐给了医师公会以援助前线。

图2-1-9 中国历代书画展览会目录

(图片来源:原书书影)

1941年12月,太平洋战争爆发,美专规划内迁。因交通阻绝、迁移经费不足,经校务会议商定,分成二部办学。一部由训导主任王远勃主持留沪师生教学,另一部由谢海燕代校长偕教授倪贻德等率学生,分批赴浙江金华,参加国立东南联大,成立艺术专修科。1943年联大停办后,又并入国立英士大学。

1945年8月,日本宣布投降,美专在上海菜市路原址筹备复员。9月15日新学期开学。抗战时期,美专的图书与教学设备毁失严重,时仅存图书11890册,石膏模型132件、钢琴10架、幻灯仪器、劳作设备约300件、其他教学用品100余件。

4.苏州美术专科学校

1937年10月25日,上海失陷。颜文樑率全校师生仓促迁校至安徽宣城附近,再租房屋重定开学。11月中旬,学校已无法开办,即解散,相约抗战结束再聚合复校。11月底,颜文樑与张念珍、黄觉寺、陆寰生、张新栻及家属10余人回到上海,但此时的苏州美术专科学校舍已被日军占领作为司令部。

1938年后,颜文樑在苏州美术专科学师生的请求下,经过全体师生的共同努力,苏州美术专科学在上海得以正式复课。同年,苏州美术专科学校师生租借大新公司举办师生画展,显示出艺术教育在艰难困苦的环境中不忘人才培养与艺术传播的使命。

1941年太平洋战争爆发,日军进入租界,上海随之沦陷,苏州美术专科学此时已无法正常教学,于是改美专为实习室,1942年后改为画室。但时局动荡,人员散落,学生最少时仅剩两三人,教师也各谋出路,苏州美术专科学几乎停办。直至1945年抗日战争胜利后,苏州美术专科学校才得以在苏州复校。

抗日战争给中国人民带来了深重的灾难,也给中国美术家们造成了险恶的创作环境。即便如此,美术家纷纷走上十字街头,走向人民大众之中,走进烽烟滚滚的现实生活之中。战争的胜利不仅需要战士们的阵前杀敌,还需要大量人力、物力、财力以支持战争,战时在经济上的困难,使得募集捐款成为此时美术工作者在实事上能支持抗战的举措。美术院校的师生为支持抗战,组织的各种募捐活动而掀起的抗战高潮,至今仍感热血沸腾。仅1938至1945年间,在重庆的各个抗日美术社团和画家所举办的各种类型的画展有140多次,美术家们积极募集资金作为支援抗战和援助贫困学生。

热情和激情的学生抗日运动,促进了所到各地抗日救亡运动的深入发展。各大美术学校的师生,他们在街头巷尾,绘制大型的抗战宣传画、壁画、诗画传单。在创作上,力求使自己的作品贴近时代,接近生活,被更广大的人民群众读懂。美术家和高等艺术院校的师生们在这一时期创作的美术作品或借古喻今、或以史为镜,在不同程度上以直接或间接的方式表达他们的民族自尊心,揭露敌人的凶残,痛斥时政的腐败,同情劳苦人民,团结大众的抗日激情,为开展抗战美术活动增添了新的力量。