导论

在近代,中国与西方的三次相遇都牵涉科学。17世纪耶稣会士来华,以天文、数学、历算、仪器作为晋身之阶和传教工具;19世纪列强敲开神州大门,所倚靠的是建立在科技基础上的军事力量,当时刚出现的远洋蒸汽军舰,便是这力量的象征;20世纪80年代中国改弦更张,主动敞开大门向西方学习,最终的认识是要以科教兴国。这三次相遇的基调始终是,在两大文明的碰撞中,西方凭借先进科技稳占优势。所以一个世纪之前,亦即新文化运动兴起之际,国人已经在思考这巨大差距到底是如何产生的了。这个貌似简单的问题引起大量讨论,也导致了多位知名学者的长期研究,然而至今仍然不能够说已经有令人满意、信服的答案。本书试图从一个长期为国人忽略的角度对此大问题提出新看法,但要充分说明这特殊角度的意义则必须追溯此问题的历史,这可以从抗日战争期间的两件事说起。

一、本书缘起

在抗战最后阶段即1944年12月初,日军曾经自广西向北挺进,占领贵州南部有“小上海”之称的独山,令位于400余公里外的重庆之国民政府大为震动。可是,日军的进逼只是虚惊而已:他们旋即退走,独山最终成为其入侵中国的极限。当然,世事有似重而实轻,也有似轻而实重者,孰轻孰重,当时难以看清。就在上述事件之前大约一个月,贵州北边小镇湄潭来了一位身材魁梧的中年英国人,10月24日晚饭后,他向一群中国学者发表演讲,随后还与听众作公开讨论。这个聚会在当时不曾引起注意,甚至在座学者恐怕也未必意识到它的意义。那位英国人名李约瑟(Joseph Needham),他是在浙江大学校长竺可桢主持下向“中国科学社”社员演讲的,题目为《中国科学史与西方之比较观察》。根据事后自述,此时上距他立志撰写一部“权威性”中国科技史已经多年。这演讲是他首度公开发表自己的独特科学史观点,也是他介入中国科学史研究的开始。他将在十年后崭露头角,二十年后冲击国际学术界,而且影响将不断扩大,以迄今日

。

。

其实,在上述事件之前三十年,亦即五四运动前后,国人已经开始思考中国传统科学为何不发达的问题了。最早就此立说的,是中国科学社和《科学》杂志发起人任鸿隽,此后一直到40年代末,这问题经常引起讨论,但几乎一面倒都以传统中国科学极其落后甚或阙如为出发点,问题只在于“为何”如此而已。李约瑟在湄潭却提出了完全不同见解,十年后《中国科学技术史》( Science and Civilization in China )首卷面世,他以令人震撼的广博研究论证传统中国有大量科技成果,并且进一步对世界科学发展历程提出石破天惊的看法。他认为:在公元前1世纪以迄公元15世纪漫长的一千六百年间,中国科技一直超越西方,只是由于文艺复兴以及相关巨变——远航探险、宗教革命、资本主义兴起等,西方科学才得以一飞冲天,反过来超越中国,从而有现代科学之出现;至于中国何以没有出现类似巨变,则当求之于中西社会经济制度的差异云云。李约瑟在1995年去世,其长达二十余卷的科技史也在2004年大体完成出版,他可以说是穷尽毕生之力,以最宏大视野和最实在工作,在最大可能程度上表扬中国科学与文化者。因此,他的观点顺理成章地为许多中国学者接受——或者更应该说是拥抱。自80年代以来所谓“李约瑟问题”即“何以现代科学出现于西方而非中国”的问题经常在国内引起热烈讨论,但讨论框架鲜有超越其思维模式者,也就是莫不以他的基本假设——中国传统科技之向来优胜,西方科学之冒起是从文艺复兴开始,双方差异是由外部(即外在于科学本身)因素导致等为出发点。因此,严格地说,近三十年来的这些讨论大部分只不过是“李约瑟论题”(The Needham thesis)的补充和发展,说不上是“李约瑟问题”的独立研究。

另一方面,西方科学史家虽然对李约瑟宏大的开创性实证工作表示钦佩与尊重,但对于他的科学史观并不赞同,甚至可以说是全盘否定。国人往往将此视为“西方中心主义”的表现,但对于其理据则很少认真讨论或者深究。李约瑟的工作彻底改变了国际学术界对中国传统科技的了解,这是他为中国文化所作出的不可磨灭的巨大贡献,国人景仰之余更为之感到自豪,是很自然的。不过,也不能不看到,《中国科学技术史》的众多具体发现与穿插其间的“李约瑟论题”其实是性质完全不同的两回事:前者是史料、史实,后者是史观、史识,两者需要清楚分辨,不容混淆。我们认为,虽然李约瑟的科学发展观十分中听,而且有皇皇巨著作为后盾,虽然西方科学史家的观点很碍耳,又难免受到“文化自大”的攻击,但两者究竟孰是孰非,各自的是非曲直又究竟何在,却还是个学术问题,需要以虚心和客观精神去切实考究、判断,而不应该简单笼统地以“李约瑟论题”为满足。换而言之,我们还是需要重新回到并且认真面对任鸿隽、梁启超、王琎、冯友兰、竺可桢等学者在20世纪上半叶就已经提出来的问题,亦即今日通称为“李约瑟问题”者。这功夫是真正了解中国传统文化以及中西文明分野所必须付出的代价,是西方学者无法越俎代庖的。

科学发展是个极其复杂的问题,它无疑涉及社会与经济因素,但是历史、文化因素也绝对不能够忽略,而且可能更为重要,所以对“现代科学为何出现于西方而非中国”这个大问题的探究,不能够如李约瑟所坚持的那样,局限于或者集中于16世纪以来的欧洲变革,而割裂于中西双方历史文化自古迄今的长期发展。也就是说,它必须通过中国与西方文化发展历程的整体与平衡比较才能够显露出真相。这样的比较是一项庞大工程,并非此书或者任何个人所能够全部承担。我们在此书所尝试的,是简单和卑微得多的准备工作,即对西方科学自古迄今的发展、演变作一综述,然后借此来从相反角度看“李约瑟问题”,也就是探讨“现代科学为何出现于西方”。如不少西方科学史家曾经指出的,这是同样重要而且可能更具有潜力的研究方向。

当然,这样的综述牵涉西方科学史整体,那是个浩瀚无涯的大题目,自19世纪以来已经有好几代淹博学者为此付出无量心血。我们不揣谫陋,来作这么一个吃力不讨好的尝试,主要有三方面原因。首先,最重要的,是西方科学发展史,特别是其近代以前部分,以及相关宗教文化背景,是国人所不熟悉,也较少注意的领域,而这显然是了解中西科学发展差异所必不可缺的基础。其次,这方面的西方著作虽然汗牛充栋,但是它们大多数分别以古代、中古或者近代为限,至于贯通远古以至于近代,并且论及其宗教文化背景的,似乎还不多见。最后,科学史的专门研究不断进步,其中不少重要发现出现于20世纪下半叶,伊斯兰学者对自身科学与文化的研究之兴起亦是在此时期,这些成果是早期著作如萨顿(George Sarton)的《科学史导论》不可能包括,或者近期著作如林伯格(David Lindberg)的《西方科学之起源》不一定注意到,因此仍然有待当代学者将之整合于一般性论述之中的

。

。

在此还需要声明,虽然我们认为历史发展的“为何”值得探究,甚至求得有广泛认受性的答案亦非无可能,但这并不等于就认为历史问题可以有确切不移的定案。例如,“文艺复兴与资本主义兴起导致现代科学出现”那样的论题可能以不少事实作为根据,但我们无论搜集多少资料,难道真就能够将这些整体因素与哥白尼、开普勒、伽利略、牛顿等科学家的思想、工作直接联系起来,从而“证明”他们的发现与商业或者资本主义有必然关系吗?或者更进一步“证明”这些因素比文化因素更为重要吗?从史实、历程来追究、推断原因,总不免是带有若干不确定因素的猜想,而不可能是确切不疑的逻辑推理。此即科技史家怀特(Lynn White)所谓“当然,历史解释绝少是桌球的碰撞那样,关乎狭义‘原因’的事情。它往往更像是在所需要解释的事实周围积聚其他事实,以使后者的光芒逐渐照亮前者。最后史学家就会感到,他所关注的主要事实变得可以理解了”

。在这个意义上,现代科学“为何”出现于西方与它“如何”出现于西方这两个问题表面上性质迥异,底子里其实相通:科学发展的原因与其历程本身不可能完全分割,前者就存在于后者的叙述与分析之中。因此,本书的基本目标虽然在于了解“为何”现代科学出现于西方,实际探讨途径则在于为西方科学兴起、发展、蜕变历程的整体描绘概观,然后通过此概观以及其重大转折的讨论来对上述问题作进一步探究。这探究最后也可能给现代科学为何并非出现于中国的问题带来启发。

。在这个意义上,现代科学“为何”出现于西方与它“如何”出现于西方这两个问题表面上性质迥异,底子里其实相通:科学发展的原因与其历程本身不可能完全分割,前者就存在于后者的叙述与分析之中。因此,本书的基本目标虽然在于了解“为何”现代科学出现于西方,实际探讨途径则在于为西方科学兴起、发展、蜕变历程的整体描绘概观,然后通过此概观以及其重大转折的讨论来对上述问题作进一步探究。这探究最后也可能给现代科学为何并非出现于中国的问题带来启发。

本书工作是由中西科学发展差异这一基本问题所触发,因此在下面我们必须先行对中国科学落后原因的讨论、李约瑟所产生的巨大冲击,以及中外学术界对他的反响这三方面作出较为详细的回顾,然后才能够进而说明本书基本观念与整体构思,以及我们所获得的几点主要结论。

二、中国科学落后原因的讨论

严格地说,国人初次感到西方科学冲击是在明朝末年,也就是比五四运动还要早三百年。当时徐光启在利玛窦口授下翻译《几何原本》前六卷完毕,又进一步写成《测量法义》《测量异同》《勾股义》三部书以发扬《几何原本》的用途。他由是指出,古代数学经典《九章算术》与西方数学“其法略同,其义全阙,学者不能识其由”;“泰西子之译测量诸法……与《周髀》《九章》之勾股测望,异乎?不异也。不异,何贵焉?亦贵其义也”。这样,中国与西方数学的根本差别,即前者只重程序(即所谓“法”),而不讲究直接、详细、明确的证明(即所谓“义”)这一点,就在中国与西方的近代第一遭相遇中被揭露出来了。可是,徐光启虽然对于西方宗教、数学、天文学心悦诚服,赞叹无极,因而虚怀接受,悉心研习,却从来没有向他的老师追问《几何原本》的产生背景,或者发愤深究为何中土大儒未能悟出同样深奥精妙的道理。对于他来说,利玛窦的笼统解释“西士之精于历无它巧也,千百为辈,传习讲求者三千年,其青于蓝而寒于水者,时时有之”,至于中国学者研究科学者则“越百载一人焉,或二三百载一人焉,此其间工拙何可较论哉”,就已经足够了

。

。

徐光启心胸开阔,思想敏锐,又笃信天主教,但他深受传统文化熏染,所以仍然谨循老师利玛窦的教导前进,而并没有对远隔重洋的其他方外事物产生好奇,或者动念独立探索中西文化异同。因此,国人初次明确地提出和讨论中国科学落后问题,已经是五四运动前后了。这以1915年1月任鸿隽在《科学》创刊号上发表文章为开端,此后十年间梁启超、蒋方震、王琎、冯友兰等相继就此发表论文,或者在著作中讨论相关问题

。当时和明末一样,中国正处于风雨飘摇、国难方殷的危险关头,但这些思想界领袖人物的心态却迥异于徐光启,因为在西方军事、政治、文化排山倒海般冲击下,他们对于传统文化的信心已经动摇乃至崩溃,所以认为必须转向西方文化精义如科学与民主来寻求救国之道。在此危急形势下,为何像科学这样具有普世价值的学问,在古代中国竟然显得落后甚或阙如,方才成为触动国人心弦的问题。

。当时和明末一样,中国正处于风雨飘摇、国难方殷的危险关头,但这些思想界领袖人物的心态却迥异于徐光启,因为在西方军事、政治、文化排山倒海般冲击下,他们对于传统文化的信心已经动摇乃至崩溃,所以认为必须转向西方文化精义如科学与民主来寻求救国之道。在此危急形势下,为何像科学这样具有普世价值的学问,在古代中国竟然显得落后甚或阙如,方才成为触动国人心弦的问题。

他们的文章有几个共同特征。首先,它们都很率直、单纯地认为,或者更应该说是假定,中国传统文化是没有科学,或者可以称为科学之学问的,这从多篇代表性文章的题目就可以看出来,例如任鸿隽的《说中国无科学之原因》(1915)、冯友兰的《为什么中国没有科学——对中国哲学的历史及其后果的一种解释》(1922)、竺可桢的《为什么中国古代没有产生自然科学》(1946)等。其次,上述文章和散见于像梁启超的《清代学术概论》等著作中的讨论都比较简短,只有万字上下,因此论证相对简单、浓缩,没有深入探究,更未曾充分展开。最后,当时中国科学史尚在萌芽阶段,西方科学史虽然已经有数百年历史,但由于典籍浩繁,而且新发现层出不穷,因此国人甚至西方汉学家对它的了解都很粗略,甚至可以说是模糊的。在此背景下,要详细、具体地讨论中国古代科学的特征自然不可能,因为这无可避免需要与古代西方科学发展作比较。因此,上述文章的论断大多近于有待证实的猜想。不过,这并不等于说它们的观点因此就是错误或者没有价值的,因为出之于对文化整体深切了解的直觉判断,虽然可能缺乏实证基础,却往往仍然能够切中问题要害,为进一步探索带来启示。当然,要超越猜想而获得确切结果,那么进一步的实证工作亦即科学史的系统研究就成为必须进行的了。

1944年恰逢“中国科学社”成立三十周年,因此有关中国古代科学落后原因的讨论再度掀起高潮。当时浙江大学为避战乱迁校贵州遵义、湄潭等地,它集中了多位科学史家,所以成为热潮中心。当年7月间浙大心理学教授陈立和数学史家钱宝琮分别发表文章;10月1日《科学时报》在复刊第一期上刊登了德国学者魏复光(Karl August Wittfogel)相关议论的译文;李约瑟则在10月24日晚间作了有关中国科学的主题演讲。由于他持论独特,因此引起与会科学史家如竺可桢、钱宝琮、王琎等的热烈讨论。1946年,竺可桢在《科学》杂志上发表《为什么中国古代没有产生自然科学》,他的结论是:“中国农村社会的机构和封建思想,使中国古代不能产生自然科学。”这一方面可以视为前述讨论的综合,另一方面则反映李约瑟开始对中国学界产生影响,因为此文已经将社会、经济因素与文化因素并列了。然而,它仍然认为中国古代无科学,这和三十年前任鸿隽的文章并无二致

。

。

三、李约瑟问题与思想体系

其实,与国人热烈讨论中国科学落后原因的同时,西方学者也正在展开有关现代科学革命动力的争论,而且这最终将令有关中国传统科学的讨论发生蜕变。本来,自17世纪耶稣会士来华以还,西方对于中国文化包括其发明与技术已经颇有报道和著述,但19世纪中叶科学史研究兴起之后,西方学者大都理所当然地认为,科学是西方文明的特征,在其他文明是不发达乃至不存在的。哲学家怀特海(Alfred North Whitehead)在1925年很自信地说:“中国科学实际上是微不足道的。毫无理由相信,倘若只凭它自己,中国会产生任何科学进步。印度亦复如此。”数年后,德国汉学家也是早期马克思主义者魏复光同样在其著作中讨论“中国为什么没有产生自然科学” [1] 。这朴素“西方中心”观念的转变开始于荷兰学者萨顿,他在第一次世界大战期间从比利时移居美国,并致力于建立“新人文主义”和科学史研究传统。他创办的科学史期刊《艾西斯》( Isis )至今仍享盛名,他所撰的三卷本巨著《科学史导论》(1927年初版)也成为经典。它虽然以西方科学为主,但已经开始注意伊斯兰科学。

20世纪30年代是英国知识分子的“红色年代”,当时李约瑟刚届而立之年,但已经发表了三卷本的《化学胚胎学》(

Chemical Embryology

),从而奠定了其在生物化学领域的地位,成为剑桥年轻左翼科学家与国际主义者的佼佼者。他深受怀特海与魏复光两位前辈以及历史理论家柯林武德影响,但并不接受西方中心主义科学史观,而且发表过不少有关政治、社会与宗教方面的言论。他积极参与组织1931年在伦敦召开的第二次国际科学史会议,这成为科学“外史”(external history)崛起的转捩点。当时苏联布尔什维克元老布哈林(Nikolai Bukhalin)率领强大而活跃的代表团参加此会,其代表物理学家黑森(Boris M. Hessen)发表了《牛顿〈原理〉的社会与经济根源》一文,用马克思主义观点论证,现代科学之出现当以资本主义的需求以及技术发展的带动来解释,这就是著名的“黑森论题”(Hessen thesis)。它虽然粗糙,但其崭新角度与宏观气魄却深深打动不少年轻有才华的学者,其中李约瑟就在黑森论题引导下转向科学“外史”的研究,即以社会经济制度为科学发展决定性因素。但对李约瑟思想产生决定性影响的,当是维也纳学派左翼的赤尔素(Edgar Zilsel)。后者是犹太哲学与历史学家,纳粹掌权之后被迫流亡美国,在40年代初发表一系列探讨现代科学根源的论文,其中最重要的是1941/1942年在《美国社会学期刊》发表的《科学的社会学根源》。他的基本论题是:既然现代科学出现于欧洲资本主义早期即16世纪,那么相关的社会结构转变就是其必要条件。这个论断是基于以下观察:现代科学的数量方法得自大规模货币商业所需要的计算;至于科学实验之兴起,则是由于学者与工匠、工程师开始紧密接触,从后者吸收了实地测试的方法。在此论题以外,他还提出在不同文明之间作比较的问题:中国同样有货币商业和学者、工匠阶层,为什么中国没有出现资本主义,也没有出现实验科学

?赤尔素在1944年自杀,但他的论题则几乎全盘为李约瑟所接收:他认为需要比较西方与中国科学发展的呼吁,实际上决定了李约瑟一生事业的方向

?赤尔素在1944年自杀,但他的论题则几乎全盘为李约瑟所接收:他认为需要比较西方与中国科学发展的呼吁,实际上决定了李约瑟一生事业的方向

。

。

其实,从1937年抗日战争全面爆发开始,李约瑟就已经注意中国与中国文化。恰巧同年鲁桂珍等三位中国生物化学研究生前赴剑桥求学,向他提出为何中国没有发展出现代科学的问题,这不但刺激了他在这方面的兴趣,更勾起他学习中文的意念。根据后来的自述,他翌年就立志撰写一部“有关中国文化区之科学、科学思想和技术的系统、客观与权威性著作”。赤尔素论文的出现,自然更进一步坚定了他以中国古代科学史研究为终身职志的决心。珍珠港事变之后,他谋得“中英科学合作馆”(Sino-British Science Cooperation Office)馆长的身份来华,可以说是顺理成章了。

李约瑟在1944年湄潭大会上所作演讲无疑是有关中国科学落后原因讨论的转捩点。当时他不但直接批驳“泰西与中国学人”所谓“中国自来无科学”的观点,认为“古代之中国哲学颇合科学之理解,而后世继续发扬之技术上发明与创获亦予举世文化以深切有力之影响。问题之症结乃为现代实验科学与科学之理论体系,何以发生于西方而不于中国也”,并且宣称问题之解决“当于坚实物质因素中求答。……中国之经济制度,迥不同于欧洲。……大商人之未尝产生,此科学之所以不发达也”。这充满自信的宣言绝非心血来潮,而是经过深思熟虑的:它不但吸收了黑森和赤尔素的论题,显然也包含他自“七七事变”以来多年研究和思索的结果。因此,在其中已经出现日后“李约瑟问题”的雏形与“李约瑟论题”的核心了

。当然,此时他还没有任何证据来支撑这独特观点,它们还只不过是他湛蓝眼睛中一点光芒而已。

。当然,此时他还没有任何证据来支撑这独特观点,它们还只不过是他湛蓝眼睛中一点光芒而已。

十年之后,他和合作者王铃、鲁桂珍等开始发表所撰写的多卷本《中国科学技术史》,至1964年此巨著分别有关史地、思想、数学与天文,以及物理学等四方面的前三卷和第四卷第一分册已经面世。这是个划时代贡献,它决定性地改变了中国科学史研究的整体面貌。在这前所难以想象的庞大实证基础面前,古代中国无科学说似乎已经不攻自破,二十年前他对中国科技的看法至此也得到证验——最少,其有关中国“技术上发明与创获亦予举世文化以深切有力之影响”的论断是如此。至于在湄潭演讲中提及的“李约瑟问题”,则除了在此书第一卷第二章“本书计划”中重提之外

,更在1964年的一篇论文中“定型”:“我认为主要问题是:为什么中国(或者印度)文明没有发展出现代科学?随着岁月流逝,我对中国科学与社会的了解渐增,就意识到还有第二个最少同样重要的问题,即为什么从公元前1世纪以至公元15世纪之间,中国文明在将人类自然知识应用于人类实际需要的效率,要比西方高得多?”

,更在1964年的一篇论文中“定型”:“我认为主要问题是:为什么中国(或者印度)文明没有发展出现代科学?随着岁月流逝,我对中国科学与社会的了解渐增,就意识到还有第二个最少同样重要的问题,即为什么从公元前1世纪以至公元15世纪之间,中国文明在将人类自然知识应用于人类实际需要的效率,要比西方高得多?”

此文后来收入1969年出版的论文集《大滴定》(

The Grand Titration

)而成为“李约瑟问题”的经典文本。

此文后来收入1969年出版的论文集《大滴定》(

The Grand Titration

)而成为“李约瑟问题”的经典文本。

在此文本中,“李约瑟问题”有两个紧密关联、不可分割的部分。第一部分可以称为“中国科技长期优胜说”(这在上述文本中是“第二个问题”)——它以问题形式出现,实质上却属于论断(assertion)。而且,虽然在该论文开头李约瑟只审慎地提到“自然知识”以及中国将之应用于实际需要的“效率”,而完全没有涉及科学或者技术水平,但文章整体仍然予人以“中国科技水平在公元前1世纪至公元15世纪远远超过西方”的强烈印象和暗示,因为在同一讲词的下文,“应用自然知识的效率”就逐渐为“科技水平”或者类似观念所取代,而讲词结尾更用上了“中国科学和技术在早期(作者按:指公元前1世纪和公元15世纪之间)的绝大优势(predominance)”那样的词语

。当然,有了四巨册《中国科学技术史》作为后盾,这观念上的微妙“滑动”(shift)就不再显得突兀,甚至好像是理所当然。

。当然,有了四巨册《中国科学技术史》作为后盾,这观念上的微妙“滑动”(shift)就不再显得突兀,甚至好像是理所当然。

然而,现代科学出现于西方是不争的事实,所以“长期优胜说”导致了一个悖论:到底是什么因素使得千余年来那么辉煌的中国科技从世界领先位置陨落,而为欧洲在15世纪以后所决定性地超越呢?既然17世纪之初徐光启对利玛窦所讲授的西方数理科学佩服得五体投地,以至说出“其数学精妙,比于汉唐之世,十百倍之”

那样的话来,这优劣形势之逆转,到底是如何发生的?这个悖论非常重要,因为倘若孤立地看,则“为什么中国文明没有发展出现代科学?”那样的问题并没有特殊意义,它和“为什么西方文明没有发明火药?”相类似,因此很自然地会受到像席文(Nathan Sivin)那样的尖刻质疑:“它(作者按:指李约瑟问题)类似于为什么你的名字没有在今天报纸第三版出现那样的问题。它属于历史学家所不可能直接回答,因此也不会去研究的无限多问题之一,而那些问题可以说是无所不包的。”

[2]

然而,倘若将“李约瑟问题”经典文本的两部分合并,也就是通过上述悖论来重新表述此问题,那么它的真正意义——不,更应该说是它的巨大挑战性,就立刻显露无遗:“既然古代中国的科技长期领先于西方,那么为何现代科学的桂冠却居然为西方夺取?两者高下形势之逆转到底是如何发生的?”它之所以也被称为谜或者难题(puzzle,paradox),原因当在于此。

那样的话来,这优劣形势之逆转,到底是如何发生的?这个悖论非常重要,因为倘若孤立地看,则“为什么中国文明没有发展出现代科学?”那样的问题并没有特殊意义,它和“为什么西方文明没有发明火药?”相类似,因此很自然地会受到像席文(Nathan Sivin)那样的尖刻质疑:“它(作者按:指李约瑟问题)类似于为什么你的名字没有在今天报纸第三版出现那样的问题。它属于历史学家所不可能直接回答,因此也不会去研究的无限多问题之一,而那些问题可以说是无所不包的。”

[2]

然而,倘若将“李约瑟问题”经典文本的两部分合并,也就是通过上述悖论来重新表述此问题,那么它的真正意义——不,更应该说是它的巨大挑战性,就立刻显露无遗:“既然古代中国的科技长期领先于西方,那么为何现代科学的桂冠却居然为西方夺取?两者高下形势之逆转到底是如何发生的?”它之所以也被称为谜或者难题(puzzle,paradox),原因当在于此。

不过,无论将之称为李约瑟问题、难题或者谜,其实都不确切。道理很简单,在60年代的《大滴定》诸文章中,李约瑟就已经对自己提出的著名问题作出明确解答——最少是提供了绝大部分答案。因此,对他来说,此问题并非开放性的“疑问”,而是具有引导性的“诘问”。它的主要作用不在于激发探索,而在于引导读者接受他就此问题已经发展出来,事实上从未曾动摇过的那套基本观念,也就是我所谓“李约瑟论题”者。

“李约瑟论题”有些什么内涵呢?他最初对中国科技史产生强烈兴趣是受到30年代风靡牛津剑桥校园的马克思主义激发,因此对于自己所提出来的大问题之解答,也是以不同文明之间的社会经济体制差异为关键。他并不同意魏复光通过“亚洲生产方式”来说明中国科学之所以落后,而认为中国与西方科技水平戏剧性逆转的根源在于:中国历史上高度理性化的“官僚封建体制”(bureaucratic feudalism)阻止了小资产阶级和资本主义出现,西方的“军事-贵族封建体制”(military-aristocratic feudalism)却没有那么坚强,它在十五六世纪亦即文艺复兴时代崩溃了,由是导致资本主义和现代科学出现。至于后两者之间的关系则循以下思路发展出来:现代科学之出现是由于可控实验的发展,它补足了古希腊科学只崇尚纯粹理论而轻视实用的缺失;而实验科学之所以兴起,则与实用技术受重视和工商业发达有关,亦即由资本主义的刺激而来。这样现代科学、实验科学、资本主义、文艺复兴等几个概念就都被紧紧联系起来,成为“中国传统社会显示了整体以及科学上的连续进步,但在欧洲文艺复兴之后这就被以指数速度增长的现代科学所猛然超越”的解释。根据这一逻辑,“李约瑟问题”基本上等同于“何以资本主义是在西方而没有在中国出现”。这用他自己的话可以表达得最确切:“当然,从科技史家的立场看来,中国封建体制与西方封建体制有多大分别并不重要,但两者必须有足够分别(而我坚决相信的确是有足够分别)来解释资本主义和现代科学在中国之完全受到抑制,而这两者却都能够在西方顺利发展。”

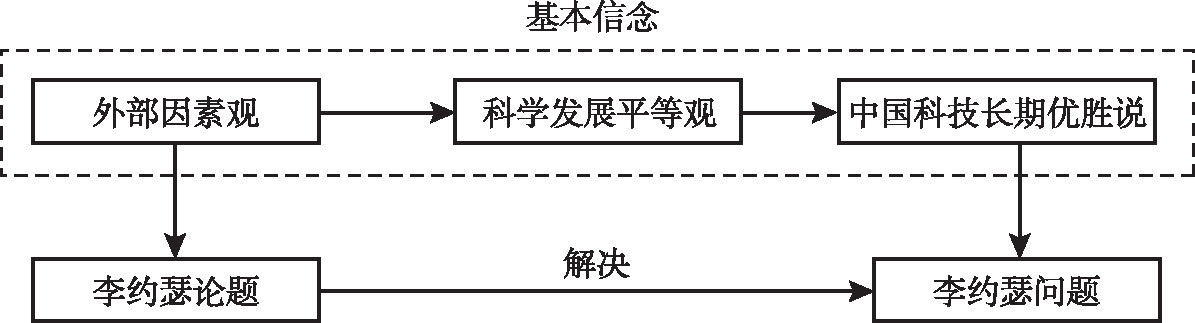

上述“论题”是解释科学发展,特别是现代科学出现的理论。对李约瑟而言,更根本的,是贯穿其一生的三个基本信念。第一个信念就是前述的“中国科技长期优胜说”,证明此观点成为他一生事业的大方向与巨大原动力。然而,此说只不过是历史现象的叙述,它本身并无意义,而且对其所必然导致的“李约瑟问题”也不能够提供解释。所以,他还需要第二个信念,即现代科学并非由西方文明或者其中的数理科学单线发展出来,它整体之形成犹如百川汇海,是由众多不同民族、不同文明千百年来在许多不同方向所作的努力,点点滴滴积聚而成:“的确,现代科学是由传统世界所有民族的贡献造成,无论是从古希腊或罗马,从阿拉伯世界,或者从中国和印度的文化,这些贡献都不断地流注到它里面去。”

这可以称为“科学发展平等观”。这一观点虽然可以彰显中国科学的普世性,却仍然不能够解开他自己提出来的问题。所以,他还需要第三个信念,即现代科学突破之所以出现于西方,绝不能够用种族、思想、文化等内在差异来解释,而必须采取马克思主义观点,即求之于社会经济制度之不同发展途径这外在差异。用他自己的话来说:“虽然有不少人愿意接受‘体质-人类学’或者‘种族-精神’之类因素(的说法),但我从头就对于它们的正确性深感怀疑。……因此,就科学史而言,我们还得寻找欧洲贵族-军事封建体制……与其他中古亚洲所特有的封建体制的基本差别。”

这可以称为“科学发展平等观”。这一观点虽然可以彰显中国科学的普世性,却仍然不能够解开他自己提出来的问题。所以,他还需要第三个信念,即现代科学突破之所以出现于西方,绝不能够用种族、思想、文化等内在差异来解释,而必须采取马克思主义观点,即求之于社会经济制度之不同发展途径这外在差异。用他自己的话来说:“虽然有不少人愿意接受‘体质-人类学’或者‘种族-精神’之类因素(的说法),但我从头就对于它们的正确性深感怀疑。……因此,就科学史而言,我们还得寻找欧洲贵族-军事封建体制……与其他中古亚洲所特有的封建体制的基本差别。”

这可以称为科学发展的“外部因素观”,“李约瑟论题”就是将它应用于现代科学出现过程的结果。以上三个信念密切相关,互相支援,共同构成了完整、具有强大和广泛解释能力的思想体系。在此体系中“外部因素观”是根本,它切断了科学发展与文化、传统乃至科学家之间的必然关系,由是“平等观”得以成立,而“中国科技长期优胜说”所产生的悖论也能够通过“李约瑟论题”得到解释。更具体地说,中国四大发明虽然重要,但它们并不能够影响现代科学之出现,能够有此影响的,是16世纪的欧洲经济与社会。也就是说,只有借着“文艺复兴”与“资本主义”的纽带,其他文明与科技对于现代科学的决定性贡献才可能建立起来。这整个思想体系可以用下列示意图说明。

这可以称为科学发展的“外部因素观”,“李约瑟论题”就是将它应用于现代科学出现过程的结果。以上三个信念密切相关,互相支援,共同构成了完整、具有强大和广泛解释能力的思想体系。在此体系中“外部因素观”是根本,它切断了科学发展与文化、传统乃至科学家之间的必然关系,由是“平等观”得以成立,而“中国科技长期优胜说”所产生的悖论也能够通过“李约瑟论题”得到解释。更具体地说,中国四大发明虽然重要,但它们并不能够影响现代科学之出现,能够有此影响的,是16世纪的欧洲经济与社会。也就是说,只有借着“文艺复兴”与“资本主义”的纽带,其他文明与科技对于现代科学的决定性贡献才可能建立起来。这整个思想体系可以用下列示意图说明。

李约瑟思想体系

李约瑟本人在1995年以95岁高龄辞世,将近十年后古克礼(Christopher Cullen)与罗宾逊(Kenneth Robinson)两位学者根据他所遗留文稿[主要是撰写于1981年、修订于1987年的一份有关他巨著的《遗愿》(“Testament”)]以及其他资料出版了《中国科学技术史》的压卷之作,即第七卷第二分册《总结与反思》。在那么多学者辛勤将近半个世纪以及十数卷巨著出版之后,我们自然期待此压卷之作对“李约瑟问题”提出更全面和深入的答案,但这样就不免大失所望了。诚然,可能是受到牛津大学克伦比(A. C. Crombie)在1994年所发表三卷本巨著《欧洲传统中的科学思维方式》(

Styles of Scientific Thinking in the European Tradition

)影响,李约瑟对于希腊科学的作用作出了些微让步,承认中国在发展科学上的最大障碍“可能是,在几何证明的发展上,中国人没有希腊人走得那么远”

。然而,他的基本信念并没有任何改变:“总而言之,我相信,中国科学和技术在早期的绝大优胜,以及后来现代科学之单独在欧洲兴起这两者,倘若有可能说明的话,最后都将通过中国与西欧在社会与经济模式上的可分析差异而得以说明”,亦即促成现代科学在欧洲出现众多因素中最主要者是“资产阶级在历史上的第一次兴起”,因为“我已经描述过,重商气氛对谨慎与准确地测量、记录和尝试是如何有利——先看这个因素,然后那个因素,再来决定哪个利润更大。这样就有了消除变量的途径,科学方法从而诞生”。而且,书中也没有对于资本主义促成现代科学的出现过程提出更详细说明:“这一过程是如此复杂,所以我们在这第七卷所做的,坦白说,只不过是对其主要步骤略作提示而已。”

。然而,他的基本信念并没有任何改变:“总而言之,我相信,中国科学和技术在早期的绝大优胜,以及后来现代科学之单独在欧洲兴起这两者,倘若有可能说明的话,最后都将通过中国与西欧在社会与经济模式上的可分析差异而得以说明”,亦即促成现代科学在欧洲出现众多因素中最主要者是“资产阶级在历史上的第一次兴起”,因为“我已经描述过,重商气氛对谨慎与准确地测量、记录和尝试是如何有利——先看这个因素,然后那个因素,再来决定哪个利润更大。这样就有了消除变量的途径,科学方法从而诞生”。而且,书中也没有对于资本主义促成现代科学的出现过程提出更详细说明:“这一过程是如此复杂,所以我们在这第七卷所做的,坦白说,只不过是对其主要步骤略作提示而已。”

也就是说,李约瑟对自己著名问题的讨论最终没有越出《大滴定》的范围。

也就是说,李约瑟对自己著名问题的讨论最终没有越出《大滴定》的范围。

当然,在这方面怀有更高期望是不切实际的,因为决定李约瑟科学发展观的思想体系在湄潭演讲之际已经逐渐形成,到60年代他年届耳顺之时已完全定型,自此即使有细微修订,大体也不再可能有什么改变了。他从来不讳言,而且一再申明,他的真正动机与兴趣是在探究中国科技史本身,以及阐扬它的辉煌。如他所坦白承认的,他的使命就是彰显非西方以及非机械性科学:“我并不是说希腊(科学)筚路蓝缕的奠基工作并非现代科学背景的关键部分。我要说明的是:现代精确自然科学要比欧几里得几何学与托勒密天文学广大得多;在那之外还有更多的江河汇入大海。对于数学家和物理学家,并且可能是笛卡儿信徒的人来说,这可能不中听;但我自己是专业生物学和化学工作者,也多少是培根信徒,所以我并不认为造成伽利略突破的锋镝就是科学的全部。……说力学是基本科学,它也只是同类(科学)中之佼佼者。倘若天体与地上物理学在文艺复兴时代是高举大纛的,它也不能够与还有许多其他勇敢队伍的科学全军混为一谈。”

柯亨(H. Floris Cohen)将他称为中国科技的“宣教师”(preacher),那应该是相当准确的描述。

柯亨(H. Floris Cohen)将他称为中国科技的“宣教师”(preacher),那应该是相当准确的描述。

四、李约瑟的影响与批判

半个多世纪以来,《中国科学技术史》为李约瑟赢得国际学术界的尊重与敬佩,然而,虽然这套巨著的宏大气魄令人震撼,但它在中国与西方所引起的反应却迥然不同。在中国他广受尊崇,他的思想体系特别是“李约瑟论题”产生了巨大影响力。这很自然,因为他毕生大业的根本意义就在于,从实践和基本理论两方面来论证,科学发明权在人类不同文明之间是平等的,而“中国优胜说”是其具体表现。但在西方,虽然他详细、扎实的开创性实证工作令人钦佩,其相关推论(特别是有关中国科技对西方科学发展的影响者)以及科学发展观却并不为学者接受,而被视为对西方科学史体系的刺激与挑战。当然,要充分阐述、衡量李约瑟在中国与西方所产生的冲击与反响很不容易,所需篇幅恐怕要超过本节乃至本章规模,但我们仍然需要试图将此问题作个简略综述。

在20世纪80年代的改革开放大潮中,传统中国科学发展问题再度成为中国学者目光焦点。1982年中国科学院《自然辩证法通讯》杂志社专门在成都召开“中国近代科学落后原因”学术讨论会,引起很大反响。在此会上李约瑟思想体系在中国学者之中的巨大影响充分表现出来。最明显的是“外部因素观”(即侧重科学“外部历史”,认为它与科学理念本身发展的所谓“内部历史”具有同等甚至更高重要性的观点)几乎被所有与会者接受。在会后出版的论文集《科学传统与文化》中,共有八篇论文是中国科学落后原因的整体性讨论,其中绝大部分是从社会经济制度立论或者以之为重心。金观涛等的论文试图以“科技结构”与“社会结构”的互动来解释中西科技发展进程的差异,那可以视为全面依循李约瑟科学史观前进的努力。至于其他论文的思路也大体相类似,只是论述比较简单,一般脱离不了“封建主义”“社会发展停滞”等观念。其中戴念祖说:“第一,科学技术不是脱离社会而孤立存在的,它们与别的社会现象有着复杂的关联,倚赖于社会经济、社会生产力的发展而发展……当讨论近代科学为何不发源于中国,或从16世纪开始中国近代科学技术如何逐渐落后于西方时,我们当然要从[以上]第一条去探讨这种原因”,那可以说是有代表性的看法

。同样值得注意的是,中国学者对传统科学的观念全盘改变了。20世纪上半叶风行的“中国古代无科学说”已经为截然相反的“中国科技长期优胜说”所完全取代。金观涛等在上述广受注意的论文中劈头就宣称:“今天,任何稍具有科学史常识而又不带偏见的人,都会承认……在历史上长达千余年的时期内,中国科学技术曾处于世界领先地位,并对整个人类文明做出了许多有决定性影响的贡献”,那与《大滴定》中的论断乃至具体用语可以说是如出一辙

。同样值得注意的是,中国学者对传统科学的观念全盘改变了。20世纪上半叶风行的“中国古代无科学说”已经为截然相反的“中国科技长期优胜说”所完全取代。金观涛等在上述广受注意的论文中劈头就宣称:“今天,任何稍具有科学史常识而又不带偏见的人,都会承认……在历史上长达千余年的时期内,中国科学技术曾处于世界领先地位,并对整个人类文明做出了许多有决定性影响的贡献”,那与《大滴定》中的论断乃至具体用语可以说是如出一辙

。

。

此后二十五年间李约瑟的工作与“李约瑟问题”在中国科学史界始终备受关注,并且经常引起热烈讨论,例如中国科学院自然科学史研究所在万维网上所列出1998—2004年与此相关论著的目录就多达150项左右,上海还成立了“李约瑟文献中心”。然而,除了少数例外,这些讨论仍然很少脱离李约瑟思想体系的框架,而对此框架本身作整体分析与评论的工作迄不多见。中国科学院自然科学史研究所的刘钝和王扬宗在2002年出版的《中国科学与科学革命:李约瑟难题及其相关问题研究论著选》,其中收入涵盖整个20世纪中外学者的有关重要论文30篇,包括西方学者对“李约瑟论题”提出尖锐批评的数篇,这大体上可以视为国人对此问题的衡平观点与阶段性总结了

。

。

至于西方学者对“李约瑟论题”的基本态度,则可以从应该是对他最表尊重、维护,出言也最谨慎的学者口中得知。出身剑桥,以研究中国科技、经济与社会整体关系知名的汉学家伊懋可(Mark Elvin)

[3]

在为《中国科学技术史》末卷撰写的序言中坦白承认:“在[此书]第一卷出版将近半个世纪之后,李约瑟的工作还只是有限度地融入一般科学史的血脉之中”,而且“李约瑟从没有解决‘李约瑟问题’;这至今也没有任何其他人做到,最少还不是在众口翕服的情况下做到”,“所以这问题比李约瑟所想,甚至大概比我们大多数人现在所会想到的,都要艰难”

。这话说得很委婉,但含义则再也清楚不过:既然“李约瑟问题”还未有令人翕服的答案,那么李约瑟为此问题所提出的“论题”连同其背后信念亦即他整个思想体系,就都还没有为西方学者接受。因此他的工作能够融入科学史血脉的有限度部分,显然并非其理论,而是其大量实证性研究。换而言之,在西方科学史家看来,其巨著的价值只在于其躯体,而非鼓动其发展、成长的精神。

。这话说得很委婉,但含义则再也清楚不过:既然“李约瑟问题”还未有令人翕服的答案,那么李约瑟为此问题所提出的“论题”连同其背后信念亦即他整个思想体系,就都还没有为西方学者接受。因此他的工作能够融入科学史血脉的有限度部分,显然并非其理论,而是其大量实证性研究。换而言之,在西方科学史家看来,其巨著的价值只在于其躯体,而非鼓动其发展、成长的精神。

其实,早在70年代前后,西方科学史家对他理论的冷淡态度就已经很明显了。他在1969年出版《大滴定》的时候,已经清楚意识到同行对他的批判

。十年后他到香港中文大学作“钱宾四学术文化讲座”的时候更坦白承认:自己是“同辈中孤独的开拓者”,不为大学中的东方学系或者科学史系所接纳;对于后者的态度他更直截了当地指为“欧洲中心”“欧洲自大”情结作祟

。十年后他到香港中文大学作“钱宾四学术文化讲座”的时候更坦白承认:自己是“同辈中孤独的开拓者”,不为大学中的东方学系或者科学史系所接纳;对于后者的态度他更直截了当地指为“欧洲中心”“欧洲自大”情结作祟

。其后数年霍尔(A. Rupert Hall)在其专著《科学革命1500—1750》的序言开头提到,李约瑟是他50年代在剑桥初执教鞭时的四位导师之一,但此后在全书中对这位同样以研究科学革命根源为己任的前辈再没有一言半语道及

。其后数年霍尔(A. Rupert Hall)在其专著《科学革命1500—1750》的序言开头提到,李约瑟是他50年代在剑桥初执教鞭时的四位导师之一,但此后在全书中对这位同样以研究科学革命根源为己任的前辈再没有一言半语道及

。1984年《中国科学技术史》已经出版了11册,当时美国历史最悠久的科学史刊物《艾西斯》为此特地组织“书评论坛”(Review Symposia),资深技术史专家怀特是两位执笔者之一。他说:“李约瑟始终紧抱六十年前剑桥学生时代被灌输的观念与看法,从而使得他的工作遇到了不必要的困难”,跟着指出,他的老师布理(John B. Bury)和辛格(Charles Singer)虽然学识渊博,但却都已经过时,然后得出结论:今日科学史家已经没有人像他那样以单线进步的思维方式来看科学发展了,因为有众多交互作用的因素是他们所必须考虑的

[4]

。换而言之,李约瑟早年在马克思思想影响之下所形成的科学史观过分单纯,因而到20世纪下半叶就显得僵化过时了。这是相当严厉的宣判,而从《艾西斯》和怀特的地位看来,不得不承认它在科学史界是具有权威性和代表性的。

。1984年《中国科学技术史》已经出版了11册,当时美国历史最悠久的科学史刊物《艾西斯》为此特地组织“书评论坛”(Review Symposia),资深技术史专家怀特是两位执笔者之一。他说:“李约瑟始终紧抱六十年前剑桥学生时代被灌输的观念与看法,从而使得他的工作遇到了不必要的困难”,跟着指出,他的老师布理(John B. Bury)和辛格(Charles Singer)虽然学识渊博,但却都已经过时,然后得出结论:今日科学史家已经没有人像他那样以单线进步的思维方式来看科学发展了,因为有众多交互作用的因素是他们所必须考虑的

[4]

。换而言之,李约瑟早年在马克思思想影响之下所形成的科学史观过分单纯,因而到20世纪下半叶就显得僵化过时了。这是相当严厉的宣判,而从《艾西斯》和怀特的地位看来,不得不承认它在科学史界是具有权威性和代表性的。

怀特是从新兴理论诸如库恩(Thomas Kuhn)和耶茨(Frances Yates)的立场来批判李约瑟的,至于老派“正统”科学史家与他的对立更尖锐得多。在1957年精英云集的一个科学史大会上中古科学史专家克伦比明确地说:“我应该从开始就说明,我将自然科学视为一种高度精妙的思考与探究,它是只有通过传统才能够学到的……古代巴比伦、亚述(Ashur)、埃及、中国和印度的技术成就虽然惊人,但从学者论述所见,则它们都缺乏科学的要素,即科学解释与数学证明的普遍观念。在我看来,我们所知道的自然科学是希腊人发明的。”李约瑟虽然并未与会,但此言显然与他的论题针锋相对——事实上,在会中另一场合,克伦比就点名批判了李约瑟过分侧重技艺而轻视理论的思想

。曾经与李约瑟一道研究宋代苏颂大水钟的普莱斯(Derek J. de Solla Price)则表现了十分耐人寻味的态度转变。在1959年的公开演讲中他指出:不但以伽利略、开普勒、牛顿为代表的西方科学才是主流,而且只有西方文明才产生了“高等科学技术”,其他文明与社会通过日常生活需要而产生的,只是“类似于背景噪声的低级技术”而已。随后他谈到苏颂水钟的发现,不过跟着又强调,他后来还发现了一个同样复杂、精巧的希腊机械钟,其年代早至公元前1世纪,即在苏颂水钟之前千年

。曾经与李约瑟一道研究宋代苏颂大水钟的普莱斯(Derek J. de Solla Price)则表现了十分耐人寻味的态度转变。在1959年的公开演讲中他指出:不但以伽利略、开普勒、牛顿为代表的西方科学才是主流,而且只有西方文明才产生了“高等科学技术”,其他文明与社会通过日常生活需要而产生的,只是“类似于背景噪声的低级技术”而已。随后他谈到苏颂水钟的发现,不过跟着又强调,他后来还发现了一个同样复杂、精巧的希腊机械钟,其年代早至公元前1世纪,即在苏颂水钟之前千年

。至于研究计时仪器发展史的兰德斯(David Landes)则更尖刻,在《时间革命:时钟与现代世界之建构》一书中,他从构造原理上论证苏颂水钟没有影响欧洲单摆时计之余,并且将前者断定为没有发展前途的技术“死胡同”(dead end)

。至于研究计时仪器发展史的兰德斯(David Landes)则更尖刻,在《时间革命:时钟与现代世界之建构》一书中,他从构造原理上论证苏颂水钟没有影响欧洲单摆时计之余,并且将前者断定为没有发展前途的技术“死胡同”(dead end)

。在70年代前后李约瑟有关中国科技成就的大量实证研究逐渐为学者接受,但他所提出的中心问题之意义则受到严重质疑。例如在为李约瑟祝寿的论文集中,普莱斯好像已经被李约瑟征服,口吻出现一百八十度转变,不但对他的实证工作赞扬备至,甚至对中国科技也刮目相看,他说:“由此(作者按:即李约瑟的工作)呈现的,肯定是个技术思考和我们同样复杂,科学同样深奥,操纵、改变自然的哲学与经验同样紧密不可分割的文化……毫无疑问,中国科技和西方古代与中古科技一样富有创意,一样好,一样坏。”但他态度的真正转变也只限于对中国技术的评价而已

。在70年代前后李约瑟有关中国科技成就的大量实证研究逐渐为学者接受,但他所提出的中心问题之意义则受到严重质疑。例如在为李约瑟祝寿的论文集中,普莱斯好像已经被李约瑟征服,口吻出现一百八十度转变,不但对他的实证工作赞扬备至,甚至对中国科技也刮目相看,他说:“由此(作者按:即李约瑟的工作)呈现的,肯定是个技术思考和我们同样复杂,科学同样深奥,操纵、改变自然的哲学与经验同样紧密不可分割的文化……毫无疑问,中国科技和西方古代与中古科技一样富有创意,一样好,一样坏。”但他态度的真正转变也只限于对中国技术的评价而已

。

。

在同一论文集中,格雷厄姆(A. C. Graham)一方面批判将科学革命完全归之于文艺复兴时代事件群(complex of events)刺激的说法,认为两者不可能有必然关系,另一方面则指出,诸如“希腊逻辑和几何与印度数字以及代数之相遇、希伯来-基督教的直线时间意识和宇宙立法者意识”很有可能是现代科学出现的先决条件

[5]

。也就是说,传统文化因素仍然是基本的,虽然社会经济因素也可能同时发生作用。在80年代初,曾经与李约瑟紧密合作的席文发表《为什么中国没有发生科学革命——真的没有吗?》一文,总结多年来思考的结果。在此文中他对“李约瑟问题”的意义也提出全面和详细批判。除了质疑问题本身到底是否有确切意义(见上文)之外,他还特别指出,宋代的沈括虽然被视为重要科学家,但是他和古希腊、欧洲或者伊斯兰学者并不一样:他心目中其实并无“自然哲学”也就是科学整体的观念

。这论点的含义,自然就是“李约瑟问题”之解答仍然不能离开文化观念的差异了。

。这论点的含义,自然就是“李约瑟问题”之解答仍然不能离开文化观念的差异了。

前面提到的克伦比在1994年亦即李约瑟临终之前发表了他穷三十年光阴撰成的三卷本《欧洲传统中的科学思维方式》,同一年荷兰科学史家柯亨发表了《科学革命之史学研究》(

The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry

),这两部巨著都可以视为西方正统科学史家对李约瑟思想体系所作出的回应

。克伦比并没有直接讨论其他文明的科学:他以三十年工夫所建立的,是一部西方科学思想史,借以显示西方科学传统的博大精深与严谨。柯亨则用了相当多篇幅来具体评论李约瑟和他的工作,包括以下三点严厉批判。首先,李约瑟混淆了科学与技术。其次,他过分夸大中国的科技成就:在柯亨眼中,“我们所见作出这些夸大不实而且缺乏证据之断言的李约瑟”已经成为以宣扬中国科技成就自任的“宣教师”。最后,可能也是最重要的,李约瑟完全没有论证中国领先技术如何传播到西方,以及如何影响西方科技,因此所谓“影响”只能是猜想、臆测。在详细分析了李约瑟所提出中国对西方科学的五项主要影响之后,他“无可避免的结论”是:由于共同根源于古希腊文明传统,西方的确从伊斯兰文明吸收了重要科学成果,而这对现代科学革命是有影响的;但“西方好像并没有从遥远的中国得到很多:这部分是由于‘翻译过滤’效应,部分是由于中国和西方的自然哲学不兼容”。

。克伦比并没有直接讨论其他文明的科学:他以三十年工夫所建立的,是一部西方科学思想史,借以显示西方科学传统的博大精深与严谨。柯亨则用了相当多篇幅来具体评论李约瑟和他的工作,包括以下三点严厉批判。首先,李约瑟混淆了科学与技术。其次,他过分夸大中国的科技成就:在柯亨眼中,“我们所见作出这些夸大不实而且缺乏证据之断言的李约瑟”已经成为以宣扬中国科技成就自任的“宣教师”。最后,可能也是最重要的,李约瑟完全没有论证中国领先技术如何传播到西方,以及如何影响西方科技,因此所谓“影响”只能是猜想、臆测。在详细分析了李约瑟所提出中国对西方科学的五项主要影响之后,他“无可避免的结论”是:由于共同根源于古希腊文明传统,西方的确从伊斯兰文明吸收了重要科学成果,而这对现代科学革命是有影响的;但“西方好像并没有从遥远的中国得到很多:这部分是由于‘翻译过滤’效应,部分是由于中国和西方的自然哲学不兼容”。

总而言之,“李约瑟论题”与他的思想体系不仅见之于专著如《大滴定》,而且贯穿、散布在他大量实证性研究亦即《中国科学技术史》之中,其整体对于西方科学史界无疑产生了前所未有的巨大冲击,也引起了态度相当一致的反应,即尊重、肯定其具体实证研究,但严厉批判其推论之空疏与严谨之不足,也就是上文所谓贵其躯体,弃其精神。这和中国学者之几乎毫无例外都着眼于“李约瑟问题”的讨论是完全不一样的。

五、本书基本观念

在上述两种对立科学史观的大背景之下,让我们提出几个基本观念,借以明确本书的撰述原则。首先,在我们看来,历史发展是极其复杂的过程,它受众多因素决定,包括集体因素如社会、技术与经济结构,但个人因素如科学家、哲学家的思想、禀赋、能力、际遇,以及文化因素如哲学、宗教等,亦同样甚至更为重要。而且,如怀特曾经举例详细论证的那样,这些因素交错影响,互为因果,其作用往往不可能简单预见

。政治、军事、经济、宗教、文学的历史发展是如此,科学亦不例外。因此,新兴的科学“外史”固然是有价值的研究角度,但这绝不是构成忽略乃至实际上否定传统“内史”的理由:科学发展的整体动力还得求之于两者之间。事实上,在我们看来,“内史”亦即科学家与他们思想、发现的研究毫无疑问仍然是科学史的核心,而“外史”潮流所侧重的社会、经济、技术等因素对科学之影响虽然可能相当重要,但无可避免是间接、不确定与辅助性的。因此,它绝无可能取代“内史”。个别学者的研究尽可由于个人兴趣、注意力不同而有所取舍、偏重,但这不应该影响对于两者相对比重的判断。

。政治、军事、经济、宗教、文学的历史发展是如此,科学亦不例外。因此,新兴的科学“外史”固然是有价值的研究角度,但这绝不是构成忽略乃至实际上否定传统“内史”的理由:科学发展的整体动力还得求之于两者之间。事实上,在我们看来,“内史”亦即科学家与他们思想、发现的研究毫无疑问仍然是科学史的核心,而“外史”潮流所侧重的社会、经济、技术等因素对科学之影响虽然可能相当重要,但无可避免是间接、不确定与辅助性的。因此,它绝无可能取代“内史”。个别学者的研究尽可由于个人兴趣、注意力不同而有所取舍、偏重,但这不应该影响对于两者相对比重的判断。

其次,历史有可能出现突变,亦即发生所谓“革命”,但基本上仍然是连续的,也就是说,即使在急速变化的过程中,“传统”力量仍然有不可忽略的作用。所以科学发展的探讨需要顾及长期历史背景,而不能局限于特定时期。这也就是说,科学前进的动力必须求之于“革命”与“传统”两者之间的张力与交互作用。举个最明显的例子:意大利文艺复兴是现代科学出现的前奏,但它本身并不能够从大致同时的战争之“火器化”、海外探险、早期资本主义兴起等社会经济变化来了解,而必须回溯到12世纪的拉丁翻译运动、13世纪的大学兴起、10—13世纪的意大利城邦兴起等,否则十五六世纪的欧洲学术便成为不可理解、只能够笼统地视为错误的“亚里士多德传统”。但这样一来,哥白尼在天文学上的先驱如波尔巴赫(Peuerbach)和拉哲蒙坦那(Regiomontanus),或者伽利略在动力学上的先驱布里丹(Buridan)、奥雷姆(Oresme)、可曼迪诺(Commandino),或者笛卡儿在光学特别是彩虹研究上的先驱维提罗(Witelo)和西奥多里克(Theodoric)等的工作,就将被全部忽略。因此,将文艺复兴与它之前的“中古”割裂开来是个错误,这样是没有可能求得现代科学出现过程之真谛的。

历史不但有连续性,还有整体相关性(global connectivity)。也就是说,对任何主要事件或者重大发现发生影响的,不仅仅是其前一百数十年的“近期”历史,还有在此之前的全部历史。例如,从15世纪开始的“希腊热潮”,乃至兴起于14世纪的文艺复兴运动,其根源都远在古罗马和古希腊时代。忽视了这个源头,则贯穿整个16世纪的魔法与炼金术运动、柏拉图主义,以至古希腊数学典籍的研究与翻译等,都将成为不可解;而且,有许多实证研究显示,从哥白尼以至牛顿,其思想、工作都是深受此热潮影响的。历史之所以有整体相关性,亦即历史上发生过的事情之可以影响到千百年后的世界,是通过“文化”这一载体所产生的“远距离作用”。因此,就科学发展的探讨而言,哲学、宗教以及科学传统等文化因素是具有中心地位的。我们认为,虽然科学的“外史”往往被赋予狭义解释,即局限于社会、经济制度,但相关文化领域,诸如哲学和宗教对科学这种智力活动的影响其实更大、更直接,因此这种影响的探讨其实同样应该视为“外史”的一部分。当然,这样一来,所谓“内史”“外史”之分也就根本失去意义了。

第三,本书以数理科学即数学、物理学、天文学等可以量化的科学为主。这样的选择有实际考虑,也有更为根本的原因。实际考虑很简单,篇幅上的限制使得其他领域的深入讨论成为不切实际。至于更根本的原因也众所周知,那就是,现代科学的出现毫无疑问是通过数理科学,即开普勒、伽利略、牛顿的工作获得突破的。而且,它此后三百年间的发展显示,现代科学其他部分也莫不以数学和物理学为终极基础。例如,18—19世纪发展的化学,最终要通过20世纪初发现的量子力学才得以阐明,生物学则要通过19—20世纪发展的生物化学才能够获得充分解释,等等。不过,实际上,我们却也花了相当篇幅讨论炼金术、化学、医学、机械学、地理学等领域。这有两个不同原因。首先,重要科学家的工作往往跨越多个领域,因此它们的进展互相影响,难以截然分割。这方面最明显的例子自然是亚里士多德,他在天文学、物理学和生物学等多方面都有贡献。一个近代例子则是波义耳,他对炼金术、化学、物理学等方面的成就也众所周知。更基本的原因则是,某些实用领域对于数理科学的进展有巨大刺激作用,机械学特别是弹道学与抛物体研究有密切关系是个显例。同样重要,甚至可能更重要的,则是地理学和天文学的长期与广泛互动,以及十五六世纪远航大发现所带来的强大心理冲击,即令人意识到从现实世界寻求新知识的重要,以及科学本身也具有实际价值这两点。换而言之,培根科学思潮的渊源是要追溯到16世纪地理大发现,甚至古代地理探索和地理学的。

物理规律作为一切自然科学基础的观念反映了所谓“化约论”(reductionism)立场,那在科学哲学上不无争议。我们在此不可能讨论这争议,而只是要指出:现代科学在过去三百多年发展的途径,的确是以数学和物理学为先锋,然后扩展到化学,最后扩展到生物学,而且后来者总是踏在先行者奠定的基础上前进,而不能够独立另辟蹊径;至于海洋学、地质学、气象学、宇宙学、环境科学等更高层次领域的发展,也同样不能够脱离此模式。当然,有人认为,西方科学发展的途径不一定是独特的,通过其他方式例如生物科学或者医学同样有可能发展出高等科学——李约瑟就曾经表达过这种观点。我们认为,这种可能性或许不应该全然抹杀,但它与本书所讨论的“为何现代科学出现于西方”的问题并没有直接关系,因为这里所谓“现代科学”指的是人类当今实际上共同研习,以理论物理学为最终基础的科学,而并非其他“可能的”科学。因此这类问题是属于另外一个范畴的探究,而不必在此讨论

。

。

当然,在今日所谓的“后现代”时期,寻找历史发展脉络亦即所谓书写“大历史”的企图是被认为非常可疑,乃至徒劳无功的,因为其结果总是处于被新证据、新发现或者新观点、新诠释所颠覆的危险之中。这无疑是所有历史探究所无法回避的风险,科学史亦不例外。不过,在我们看来,这种风险毋宁是个警告——要尊重历史解释之限度的警告,却并非在我们所希望探究的领域外面逡巡不前,甚至反过来全盘否定原来出发点意义的借口。如本章开头就已经提到过的,这意味我们必须认清:本书书题中的“为何”和“地球上为何有昼夜和四季?”的“为何”在性质上完全不一样,它们所期待的也是不同性质的回应。后者所寻求的,是肯定、明确,可以详细与反复验证的答案;而对于前者那样一个宏观和综合性问题,我们所能够期望的,基本上只不过是认清主要相关事实,按其先后轻重胪列出来,然后提出若干假设、观察和看法,以作为进一步考察的基础而已。

最后,我们也深深意识到,本书的中心问题早已经在西方学界被反复研究和争论过多时了。我们在上文提到黑森、赤尔素和李约瑟等一脉相承的论题,即现代科学的根源在于社会-经济制度变革。这问题的简短全面综述见于霍尔1983年出版的《科学革命 1500—1750》。他在该书第一章对同一问题所产生的各种观点作了简短回顾与评论。在“外史”方面,包括上述自马克思主义出发的社会根源论,以及自社会学分析出发,颇接近于韦伯论题的新教根源论;在与文化有关的因素方面,除了上述15世纪“希腊热潮”以外,他还讨论了库恩的范式转移论、迪昂(Pierre Duhem)与克伦比的中古根源或曰延伸论、耶茨的新柏拉图主义-赫墨斯思想-魔法运动根源论、史密特(Charles Schmitt)所提出的大学以外科学发展之重要等。他的看法是,所有这些观点都有相当道理,但也不可能为现代科学革命提供全部解释:“现代早期欧洲的科学发展并没有独一无二原因,因为欧洲文明每一方面都可以论证对它有促进作用。”

在此问题上另一部重要著作是上文提到的柯亨的《科学革命之史学研究》,那是自康德(Immanuel Kant)以来二百余年间有关科学革命研究的详尽历史与分析。从中可见,科学革命的众多面向和可能原因都几乎已经为哲学家、历史学家和科学史家所注意和讨论过了。

在此问题上另一部重要著作是上文提到的柯亨的《科学革命之史学研究》,那是自康德(Immanuel Kant)以来二百余年间有关科学革命研究的详尽历史与分析。从中可见,科学革命的众多面向和可能原因都几乎已经为哲学家、历史学家和科学史家所注意和讨论过了。

本书在这方面的观点将留待以下相关章节和最后的“总结”中阐述,但有三点是需要在此先行说明的。首先,从上面提出的基本观念读者当已觉察,我们并不接受赤尔素和李约瑟的基本论题。在我们看来,社会-经济变革虽然对于科学发展不无影响,但将现代科学这样基本上属于思想与智性的活动完全或者主要归因于社会因素,颇难令人信服。这看法在霍尔、柯亨和不少其他科学史家的著作中论之已详,上文也多次提及,这里不再重复。其次,我们认为伊斯兰科学是了解现代科学出现的关键,这不仅仅因为它是欧洲中古乃至早期现代科学的前身,并且对诸如哥白尼的工作有直接影响,更因为它在15世纪的停滞和衰落与西方科学恰恰形成强烈对比,故此两者的比较可以为后者的蜕变提供新的视角与线索。近二十多年来出现了不少这方面的研究和讨论,其中如萨伊利(Aydin Sayili)、马克迪西(George Makdisi)和沙里巴(George Saliba)等学者都提出了相当深入的看法,本书以专章论述伊斯兰科学即为此故。

最后,中国与西方的比较自然是我们最关注的问题,但这两个文明的基本倾向或曰精神相差极远,它们之间的枝节比较其实并没有太大意义,反而会产生误导作用。因此本书致力于西方数理科学整体发展的具体论述,至于中西科技发展史的比较则非本书重点所在,只能留待“总结”部分作几点初步观察。当然,李约瑟早已经宣称他是不相信以所谓“种族-精神”亦即文化因素来解释科学发展的了。但在这一点上,怀特所说的“文化特征都是坚韧不拔的”也许更能够为人信服吧。无论如何,仅仅通过抽象讨论显然是不可能在诸如“现代科学为何出现于西方”那样庞大、复杂、基本的问题上取得进展的。怀特不也说吗:“要反对像李约瑟那么强有力头脑所长期执着的基本信念,通泛地陈述相反见解是没有价值的:只有事实才管用。”

旨哉斯言!本书所要呈献于读者之前的,基本上便是事实。

旨哉斯言!本书所要呈献于读者之前的,基本上便是事实。

六、整体构思与主要结论

有关本书的整体构思,我们需要作以下说明。首先,本书论述虽然以科学本身为主,但它与哲学、宗教、神学的关系有根本重要性,所以也占相当篇幅,因为西方科学和它的文明同步发展,密切结合,无从分割。事实上它就是西方文明大传统最核心部分。我们难以想象,中国没有孔孟、老庄、程朱、陆王,当然也不可能将西方文明与柏拉图、亚里士多德、大阿尔伯图、阿奎那分开。但上述中国圣哲大部分与科学无关,西方哲学却以“自然哲学”为开端,西方圣哲在哲学家、神学家身份以外几乎毫无例外,也都兼有科学家或者科学倡导者、发扬者的身份。这种文化传统的分野,是了解科学在这两个不同文明中发展差异的关键。

其次,西方科学传统大体上可以划分为古代科学(公元前550—公元550)、中古科学(750—1450)以及近代科学(1400—1700)三个时期。在此之前,它还从埃及以及两河流域这两个远古文明承受了公元前1900—前1600年发展出来的重要科学成果。对应于以上三个时期,本书也分为三部:(1)古代科学,包括其前期即埃及、巴比伦的远古科学(第一章);其主体即希腊科学(第二至七章);以及其后期即罗马科学(第六至七章的部分)。即使略去前期不计,这部分的时间跨度也达千年以上。(2)中古科学,包括伊斯兰科学(第八章)与欧洲中古科学(第九至十章),时间跨度七百年。(3)近代科学,包括近代早期(第十一至十二章)、近代晚期(第十三章)以及牛顿革命及其影响(第十四至十五章),时间跨度三百年。这三部分的时间跨度大不相同,但各有重要性,所以在篇幅上相差不远,只是中古部分稍为简短一点,这在本书“前言”中已经解释过了。

还需要说明的是,近代史中所谓“西方”仅限于欧洲,至于埃及、巴勒斯坦和两河流域则笼统地称为“东方”。这无论就地理、文化、语言、宗教等各方面而言,好像都顺理成章。但倘若真是这样划分的话,上述科学传统自然也就要割裂成多个不同部分了。而且,它更将抹杀、割裂希腊-罗马、埃及、巴比伦这多个文明之间的紧密关系,使得像起源于巴勒斯坦的基督教之传播和扩散,亚历山大大帝和罗马帝国对于中东、埃及的政治和文化冲击,乃至科学发展核心在亚非欧三大洲多个不同区域之间转移等现象,都成为难以索解的跨文明事件。由于上述多个文明互动关系的频繁和重要性,我们认为,就直至17世纪为止的科学发展而言,广义的,包括欧洲、埃及、北非、巴勒斯坦、两河流域,乃至伊朗、中亚等区域的“西方”观念才是最合理,也最有实用价值的

。历史上,在上述广大地域始终有多种不同语言、文化、宗教和政治体互相竞争,亦复长期共存。它们所构成的,是具有多元(pluralistic)和异质(heterogeneous)形态的文明共同体,其组成部分能够长期保持其个别性,但彼此之间又不断发生强烈互动和重要影响。我们将见到,西方文明的多元、异质、割裂形态对于其科学发展至关重要,也是了解其发展的关键。因此,本书采取最广义、最包容的“西方”观念,可以说是由其题材的特征所决定的。

。历史上,在上述广大地域始终有多种不同语言、文化、宗教和政治体互相竞争,亦复长期共存。它们所构成的,是具有多元(pluralistic)和异质(heterogeneous)形态的文明共同体,其组成部分能够长期保持其个别性,但彼此之间又不断发生强烈互动和重要影响。我们将见到,西方文明的多元、异质、割裂形态对于其科学发展至关重要,也是了解其发展的关键。因此,本书采取最广义、最包容的“西方”观念,可以说是由其题材的特征所决定的。

那么,从上述基本观念和架构出发,本书的探究最终导致了什么样的结果呢?概括而言,我们将试图显示:西方科学是一个历时悠久、覆盖宽广,然而并无固定地域中心的大传统,现代科学则是它经过两次革命性巨变之后的产物。换而言之,西方科学具有四个特征。首先,它的历史极其悠久,其渊源可以一直追溯到公元前18世纪,即现代科学出现之前三千五百年,而且在此期间它虽然曾经有转折、断裂,却仍然形成一个先后相承的大传统。其次,它的发展中心并非固定于特定地域或者文化环境,而是缓慢但不停地在欧、亚、非三大洲许多不同地点之间转移。第三,西方科学传统与宗教之间有极为密切的关系:西方科学发端于希腊科学,在我们称为“新普罗米修斯”的毕达哥拉斯所创教派之孕育、鼓舞、推动下成长;而且,即使到了17世纪,宗教精神与向往仍然是诸如开普勒和牛顿那些主要科学家背后的基本动力。当然,科学与基督教的关系十分复杂,可以说是长期摆动于紧张与融洽之间,但两者逐渐形成鲜明对立乃至分道扬镳,则是现代科学出现前后,即十七八世纪间的事情了

。

。

最后,西方科学在观念和思维模式上曾经发生先后两次翻天覆地的巨变,亦即所谓革命:第一次是我们在下面提出的“新普罗米修斯革命”,它开创了古希腊科学;第二次则是开创现代科学的17世纪“牛顿革命”。如下文所显示,牛顿科学在多个层次上都可以视为既是“新普罗米修斯”传统的继承,亦复是其叛逆。以上四个特征并非各自独立,而是密切相关的。特别是:其中心的不断转移正是西方科学传统一方面能够长期发展,另一方面却会出现革命性巨变的缘故,而其所以有此“中心转移”现象,则很可能是由特殊地理环境所造成的。

我们认为,以上四个特征,即西方科学大传统历时之悠久,其发展中心之多次转移,其与宗教的极其密切关系,以及革命性巨变在此传统中之出现,是它最终能够蜕变为现代科学的主要宏观原因。本书千言万语所要致力说明的,就是这几点事实。

[1] 怀特海的话见Alfred N. Whitehead, Science and the Modern World ,Lowell Lectures 1925,p. 8(Cambridge,1926),转引自Habib and Raina 1999,p. 31,作者译文。魏复光的文章是其著作 Wirtschaft und Gesellschaft Chinas (Leipzig 1931)中的一部分,由吴藻溪节译发表于其《科学运动文稿》(上海农村科学出版社1946),转载于刘钝、王扬宗2002,第36—44页。

[2] Nathan Sivin,“Why the Scientific Revolution Did Not Take Place in China-or Didn't it?”, Chinese Science 5 (1982),pp. 45-46,引文在p. 51,作者译文。中译本分别见李国豪、张孟闻、曹天钦1986,第97—112页以及刘钝、王扬宗2002,第499—515页。

[3] 伊懋可早期最重要的著作是 The Pattern of the Chinese Past ,即Elvin 1973,此书重心在于从经济与科技的关系来探讨历代皇朝兴衰之由,特别是提出自宋代以至明清的大转折在于科技发明停顿,但经济繁荣仍然能够依赖内部发展来维持一说。此书题材与李约瑟的工作有密切关系,但在其大量注释中只偶一提到李约瑟。

[4] Lynn White,contribution to Review Symposia, Isis, Vol. 75,No. 1 (March 1984),pp. 171-179;引文见pp. 178-179。该期《艾西斯》是为庆祝创办人萨顿诞生百周年的纪念特刊,“论坛”另一位执笔者是明清史专家史景迁(Jonathan Spence)。

[5] A. C. Graham,“China,Europe,and the Origins of Modern Science: Needham's The Grand Titration ”,Nakayama and Sivin 1973,pp. 45-69;引文在p. 53。文中所谓“直线时间”被认为与进步观念相关,是相对于循环或者轮回式的时间观念;至于“宇宙立法者”指制定万物必须遵从之法则的上帝,被认为与自然规律观念相关。以上两者皆被视为希伯来-基督教传统的特征。