渤海B油田沉积模式再认识及注水开发策略研究

摘要: 渤海B油田为渤海湾盆地浅水三角洲油田的典型代表,本文在前人沉积模式认识基础上,结合相似油田、现代沉积考察类比,岩芯、测井、古生物、录井等资料,通过基准面旋回、沉积水动力、砂体沉积样式及成因演化规律分析,对研究区浅水三角洲窄条状砂体沉积样式、成因演化及沉积模式进行了重新认识。结果发现:发育正韵律的河道砂体及复合韵律的河-坝复合砂体两类主要砂体沉积样式,河口坝发育受控于可容纳空间及河道发育程度变化,垂向上为“坝上河流”沉积样式,平面呈鸟足状形态,建立了鸟足状河坝型浅水三角洲沉积模式。在该沉积模式指导下,开展砂体构型研究,总结砂体叠置样式,运用油藏数值模拟及过路井水淹特征分析,总结不同砂体叠置样式的油水运动规律,制定相应注水开发策略,最终助力油田在高含水阶段仍然保持稳产的良好开发效果。

关键词: 浅水三角洲;河-坝复合砂体;构型特征;油水运动规律;注水开发策略

近年来,浅水三角洲储层作为岩性油气勘探重要勘探目标及研究热点,广泛分布于我国各大陆相湖盆。该类储层发育受控于沉积基准面、古地形、古气候、沉积水动力、物源供给等多种因素,前人针对其沉积模式、砂体样式、成因演化规律及储层非均质性开展了大量工作。研究表明,浅水三角洲储集砂体结构复杂、类型多样,各类型砂体纵向频繁切叠,横向快速变化,储层构型复杂,非均质性强 [1-6] 。渤海B油田为渤海湾盆地的亿吨级浅水三角洲油田,早期认为发育分流河道型浅水三角洲模式,窄条状正韵律特征的河道砂体为主要储集体,受韵律性及砂体规模限制,注入水易沿河道砂体底部水窜,不宜大幅增注提液生产,采取温和注水的开发策略,油田地层压力逐渐降低、产量递减明显。随着油田多年的注水开发生产实践,发现同类河道砂体不同注采井组生产动态特征各异,部分井组与早期认识一致,增注后油井含水快速突破,部分井组增注提液后含水稳定、增油效果明显,生产实践说明窄条状砂体仍具有增注提液潜力,同时砂体内部结构急需进一步开展精细地质研究,从而加深地质油藏认识,提出合理地质模式,指导油田注水开发策略研究,以期改善油田高含水期开发效果。

1 区域地质背景

渤海B油田位于渤海南部海域,西南距塘沽150km,东南距龙口127km。构造上位于渤南低凸起西端渤中凹陷与黄河口凹陷的分界处,为油气聚集的有利场所 [7-8] (图1)。研究区北东—北东东向及北东东—近东西向断层发育,区域上划分为3个区:北块、中块和南块。自上而下钻遇了新生界第四系平原组、新近系明化镇组、馆陶组、古近系东营组,主要含油层段为明化镇组明下段,厚约750m,油层埋深为1300~1900m,从上至下划分为6个油组,分别为NmⅠ、NmⅡ、NmⅢ、NmⅣ、NmⅤ、NmⅥ油组(图1)。渤海湾盆地受新近纪喜马拉雅运动的作用抬升并剥蚀夷平,继而接受沉降,形成了浅水缓坡湖盆环境。至新近系明化镇组时期,渤海海域在新近系明化镇组时期主要形成了一套辫状平原-浅水三角洲-湖泊沉积体系,研究区位于盆地南部浅水三角洲的下平原-前缘相带内,主要为前缘沉积,物源来自南西方向 [9] 。

图1 研究区构造位置图及地层综合柱状图

2 沉积模式再认识

2.1 沉积基准面

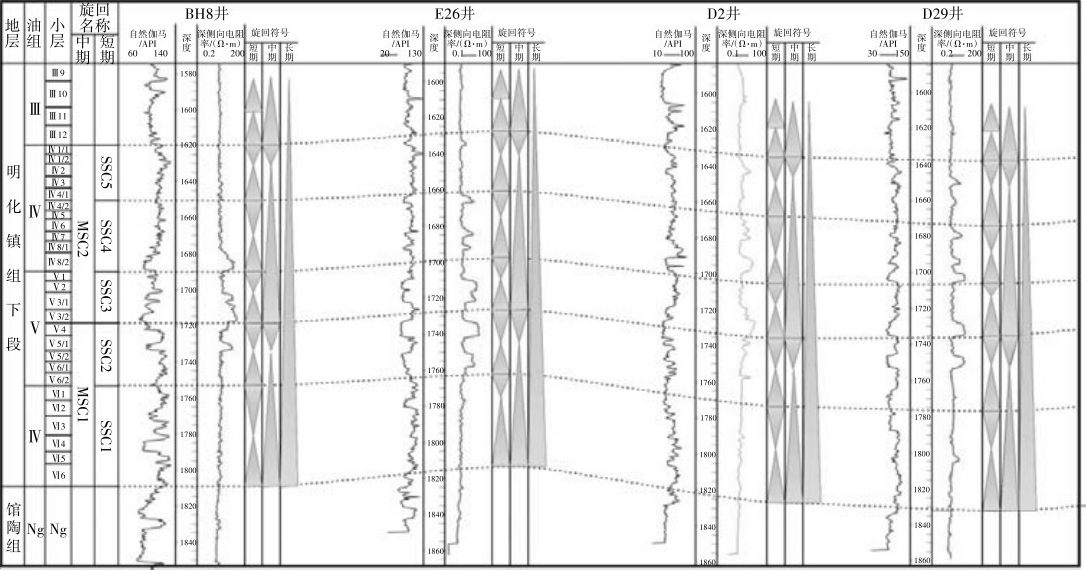

浅水三角洲砂体沉积演化规律,与沉积基准面变化关系密切,研究区低位域-湖侵域早期时期,条带状砂体切割叠置明显,湖侵域中晚期以泥岩沉积为主,砂体孤立分布,高位域期河道砂体受湖水改造为朵叶状砂坝型 [10-12] 。鄱阳湖浅水三角洲现代沉积也有相似沉积演化规律,因此研究区明下段发育一个完整长期基准面旋回,其中主力油层NmⅣ、NmⅤ和NmⅥ油组对应的沉积背景为长期基准面旋回的上升半旋回,体系域为低位域与湖侵域早期,反映沉积水体变深、可容纳空间增大的过程(图1)。依据高分辨率层序地层格架研究成果,上升半旋回沉积期,沉积基准面显示既有湖进又有湖退,整体为河湖交替的宏观沉积背景(表1),不应该发育单一成因沉积背景,同时油田主力油层发育于湖进域沉积期,该日期随着湖平面上升,河流能量逐渐向湖泊能量过渡,沉积背景整体表现为河湖交替多元成因。

表1 渤海B油田明下段高分辨率层序地层格架

2.2 沉积水动力

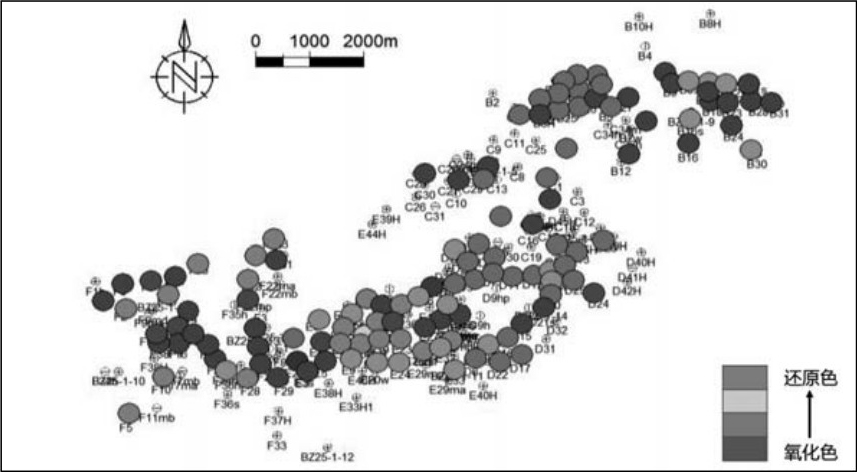

通过对研究区6口探井及78口开发井取芯资料、录井资料、古生物资料分析发现,明下段古生物见光面球藻、粒面球藻、盘星藻、毛球藻属、棒球藻、锥藻、角凸藻等水生藻类,腹足类、介壳类古生物,表明研究区明下段沉积期为湿润亚热带气候。藻类、螺化石等浅水生物也说明整体处于浅水沉积环境。区域上泥岩颜色由西南向东北逐步由氧化色过渡为还原色,且局部地区氧化色与还原色频繁交替出现(图2),代表水体向东北方向逐渐加深,且水上水下环境均有发育。

图2 研究区泥岩颜色分布图

结合岩芯观测和粒度分析,也发现存在两种水动力环境。从沉积构造而言,反韵律砂体由下而上发育水平层理、波状交错层理和平行层理,代表水动力逐渐增强;正韵律砂体平行层理、水平层理的叠置发育,代表水动力逐渐变弱(表2)。粒度概率曲线也存在两种样式,三组分代表河-湖水交替动力,两组分是典型的河流沉积动力 [13] 。综合各项资料证实研究区明下段沉积时期湖盆水体整体较浅,由西南向东北水体逐步加深,河湖交替成因环境,水体动荡变化的沉积背景。

2.3 砂体样式及沉积演化

通常认为,浅水环境下,沉积物由陆地进入湖泊后,湖水顶托作用明显减弱,河流能量强于湖浪能量,沉积物无法在河口处快速卸载堆积,以分流河道沉积为主,河口坝不甚发育。然而通过类比渤海南部、大庆葡萄花、扶余等浅水三角洲油田,均有河口坝沉积发育 [14-17] ,通过鄱阳湖现代沉积考察,也发现晚期河道切割河坝的河-坝复合砂体 [18-19] 。河口坝发育的主要成因机制为,湖面不断上升时期,河道多以进积方式下切早期的河口沉积(表2),形成坝上河流的沉积样式。河口坝厚度受控于沉积物可容纳空间及河道发育程度变化,总体演化规律为沿湖泊方向,可容纳空间不断变小,河道下切能逐渐变弱,河口坝厚度增加,湖面之上为河道沉积,湖面之下主要为河坝复合沉积,而且湖平面一般为震荡式上升过程,河湖能量交替,易于形成多种成因砂体叠置发育,平面为鸟足状发育形态。因此浅水动荡、河湖交替成因的沉积背景下,应该存在一种鸟足状河道、河坝砂体叠置发育的沉积模式。

表2 不同沉积微相的岩芯及测井曲线特征

2.4 沉积演化规律

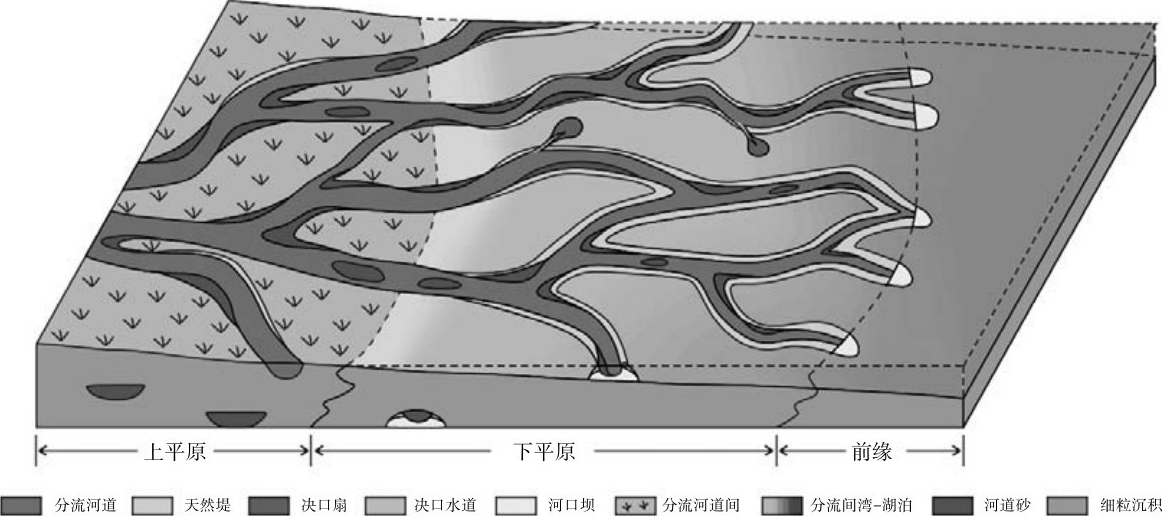

通过统计研究区主力含油层位砂体沉积样式,由西南向东北方向,由于水体逐步加深,河流能量逐步减弱,过渡为河湖能量交替,最终以湖泊能量为主,导致砂体沉积样式由正韵律的河道砂体演化为正反韵律的河坝砂体及反韵律坝。平面形态上,结合砂体平面展布形态,呈鸟足状形态分布,垂向演化规律为上升半旋回沉积期的NmⅣ、NmⅤ和NmⅥ油组以河坝型砂体为主,NmⅠ、NmⅡ和NmⅢ油组随着湖平面上升,可容纳空间加大,逐渐转换为以河道型砂体为主,且砂体叠置程度变差。综合研究区沉积背景、水动力、砂体样式以及砂体成因、平面、纵向演化规律,认为研究区沉积模式应为鸟足状河坝型浅水三角洲模式,湖面之上河流能量为主,发育分流河道沉积,沉积物入湖后河流湖泊交替沉积背景,以河坝复合沉积为主,平面由分离性向交织性过渡(图3)。

图3 研究区沉积模式图

3 储层构型及剩余油分布规律

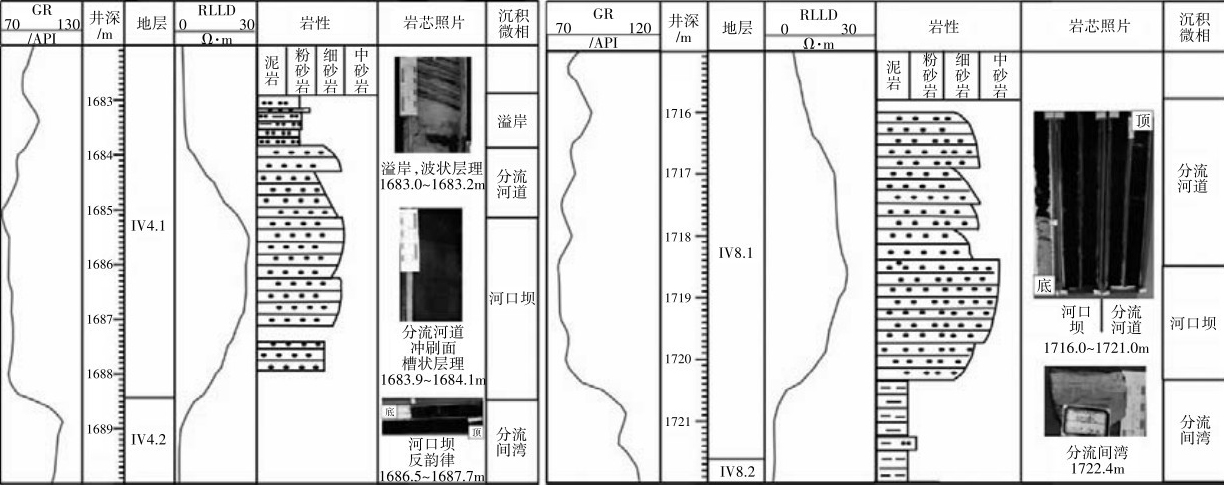

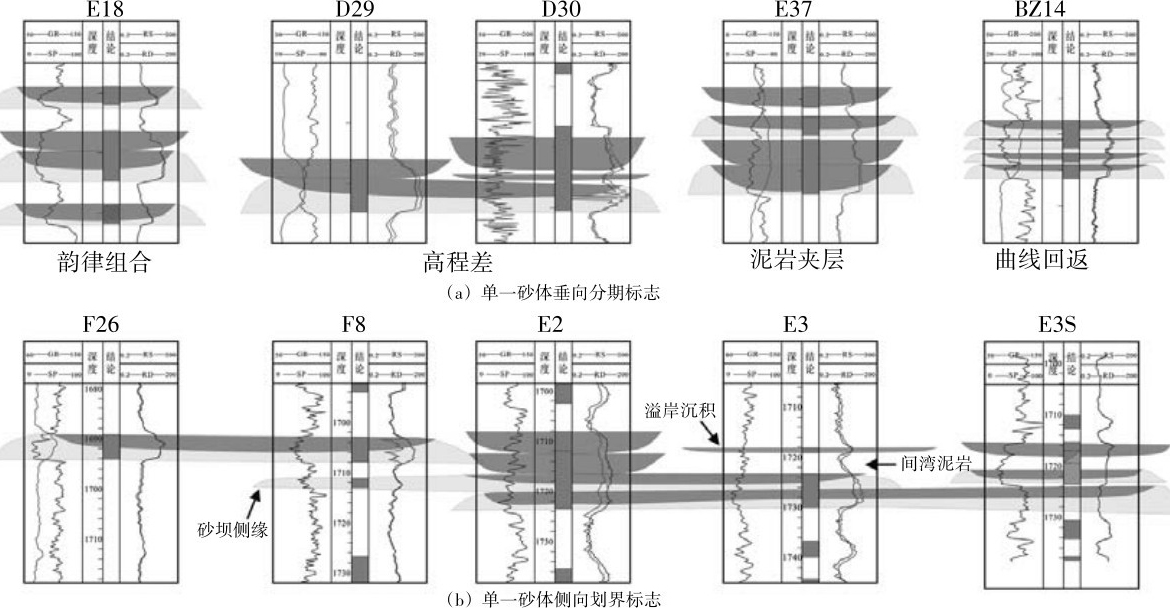

水下分流河道砂体和河-坝复合砂体是研究区三角洲前缘亚相的骨架砂体,具有复杂的空间结构特征。研究区平面连片分布的较厚层砂体,由多期河道砂体、河-坝复合砂体在空间上相互切割叠置形成。由于不同期河道砂体与河-坝复合砂体复杂的连通方式及自身质量差异,该类型砂体储层非均质性往往较为复杂。单一河坝砂体的识别是本次储层构型研究的关键。通过对研究区目的层不同类型单一河坝砂体的精细解剖,共总结了4种垂向分期标志和3种侧向划界标志(图4)。

图4 研究区主力油层单砂体识别标志

3.1 单砂体识别

3.1.1 垂向分期标志

根据岩芯观察及电测曲线分析,总结出4种垂向分期标志:①韵律组合差异。单期河坝砂体为反正韵律组合,若小层内部垂向上存在多期完整的韵律砂体,说明小层内部砂体形成于多个时期,两期韵律的分界,即为不同期砂体的界线。②顶面高程差。两个砂体顶面存在高程差,说明形成砂体的时期不一致,因此,当两口邻井的砂体顶面出现高程差时,可以作为判断砂体归属期次不同的标志。③泥岩夹层。两期砂体之间发育较连续分布的细粒泥岩沉积,可以作为判断砂体归属期次不同的标志。④曲线回返。厚层砂体中见明显曲线回返响应,可以作为不同期砂体的界线[图4(a)]。

3.1.2 侧向划界标志

在对单井识别各成因砂体类型及剖面上合理配置组合单砂体的基础上,总结出研究区主要有3种侧向边界识别标志:①间湾泥岩。从本研究区浅水三角洲沉积模式上看,间湾泥岩意味着单一水下分流河道-河口坝条带砂体的外侧,即存在单一分流河道-河口坝复合体条带的边界。②坝缘微相出现。可以通过坝缘微相来识别河口坝的边部,坝缘平面表现为环带状绕坝主体分布特征。按照本研究区的模式,坝缘即是单一条带的最边缘,因此,可以作为判断侧向边界的标志。③溢岸砂体出现。鄱阳湖现代沉积模式及本研究单井解释成果表明:天然堤多存在于坝边缘之上,且决口水道位于分流河道-河口坝复合体条带外侧并与之相连,因此靠近条带砂体边缘的溢岸沉积可作为侧向边界的标志[图4(b)]。

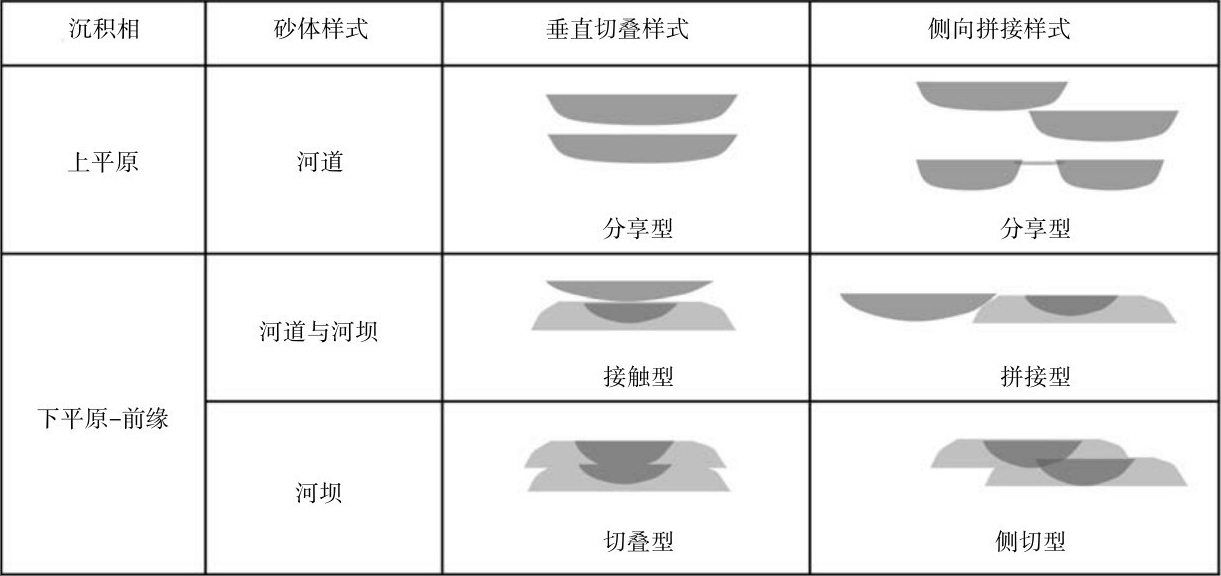

3.2 单砂体叠置样式

基于对研究区储层构型在平面上和剖面上展布特征的精细刻画,参考前人对单砂体接触样式的研究基础 [20-22] ,总结出研究区浅水三角洲单砂体垂向、侧向上的接触样式,并结合基准面旋回特征,明确了不同旋回阶段储层构型样式(表3)。

3.2.1 垂向叠置样式

不同期次砂体垂向组合形成多种类型垂向叠置样式。垂向上,将砂体划分出3种接触样式:分离型、接触型及切叠型(表3)。

表3 渤海B油田主力油层单砂体构型单元接触样式

分离型:包括侧向分离型和垂向分离型,垂向上为两期砂体之间存在泥岩隔挡,砂体间垂向不连通。该类型接触样式主要发育在基准面旋回上升晚期和下降早期,根据砂体类型划分,研究区以河道与河坝分离型为主。

接触型:垂向上为多期单砂体叠加,多期砂体间以溢岸泥质粉砂岩相接触,垂向上相互连通,但连通性较差。该类型接触样式主要发育在基准面旋回上升及下降中期,研究区以河道与河坝接触型为主。

切叠型:后期河道下切能力较强,下切至先期的单砂体,导致垂向上两期砂体彼此连通,连通性好。该类型接触样式主要发育在基准面旋回上升的早期及下降的晚期,研究区以河道与河坝切叠型和河坝切叠型为主。

3.2.2 侧向拼接样式

同期形成的不同河道或同一河道的不同分支河道单砂体侧向上相互接触,形成多种拼接样式。结合本研究区单层解剖情况,侧向上,将砂体划分出3种触类型:分离型、拼接型及侧切型(表3)。

分离型:同期形成的河道只发育一条主支或同一河道的不同分支河道单砂体之间沉积细粒泥质沉积物,侧向由支流间湾泥岩分隔,彼此不接触。该种类型接触样式主要发育在基准面旋回上升晚期和下降早期,研究区以河道与河坝侧缘分离、河坝侧缘交错分离为主。

拼接型:同期形成的河道或同一河道不同分支河道单砂体彼此接触,且单砂体间未见明显切割。该种类型接触样式主要发育在基准面旋回上升和下降的中期,研究区以河道与河坝横向拼接以及河坝侧向拼接为主。

侧切型:受河道频繁改道和侧向迁移等影响,同期形成的多期河道侧向上切割基础,平面呈交织呈网状。该种类型接触样式主要发育在基准面旋回上升早期和下降的晚期,研究区以河道与河坝侧切型以及河坝侧切型为主。

3.3 构型单元内部韵律性控制剩余油分布

油田进入中高含水期后,剩余分布研究是制定挖潜措施提高最终采收率的基础工作。注水开发实践表明,储层构型是影响剩余油分布的主要因素 [22] 。本文在精细储层构型解剖基础上,结合生产动态资料和油藏数值模拟方法,探讨了构型对剩余油分布的控制作用。

根据研究区25口井水淹分析资料,统计分析了分流河道砂体和河-坝复合砂体2种主力砂体的水淹特征(表4)。结果表明:①分流河道砂内部以单一正韵律为主,层内垂向岩性、物性具有明显正韵律组合关系,砂体底部颗粒粗、物性好,向上粒度变细,泥质含量增高,物性变差,测井曲线响应为钟形或箱形。

表4 构型单元内部韵律性控制剩余油机制

结合油藏数值模拟,结果表明,注入水在重力作用下沿储层底部高渗透通道运动,驱替相对较差,水淹厚度较小,底部易形成无效水循环,顶部剩余油富集,从而形成正韵律顶部剩余油富集模式,该类砂体适合采取两边均衡、稳健注水策略;②河坝砂内部不同位置韵律样式差异明显,在条带砂体中部主要表现为单一正韵律和复合反正韵律,而边部表现为单一反韵律。结合油藏数值模拟,结果表明,受重力及物性综合影响,注入水主要沿储层中部-中下部运动,驱替相对均衡,水淹厚度较大,剩余油分布相对较少,且不同韵律特征剩余油富集模式不同:对于复合反正韵律的河-坝砂体,主要形成顶、底部剩余油富集模式;对于反韵律河坝砂体,主要形成顶部侧翼剩余油富集模式。

3.4 注水开发策略研究

结合储层构型成果,系统总结砂体韵律样式及复合砂体叠置样式,研究区主要发育河道叠置型、河道与河坝叠置型、河坝叠置型3类砂体叠置样式。剩余油分布规律研究表明,在一定注采对应关系条件下,受物性和重力的影响,水下分流河道砂体和河坝砂体多表现为底部水淹,发育顶部和垂向渗流遮挡剩余油富集模式。对于河道叠置型砂体,易底部水淹,注入水突破较快,应采取两边均衡、稳健注水策略,后期利用水平井挖掘顶部剩余油;河道与河坝叠置型砂体由于河道砂体注入水突破速度快于河坝砂体,为防止注入水从河道砂体单向突破,应采取河道砂体稳定注水、河坝砂体增强注水的策略;河坝叠置型砂体受韵律及重力作用双重影响,应采取增注联动提液的注水策略,达到注水均衡驱替效果,充分挖掘剩余油。

4 结论

①通过钻井、岩芯、录井、古生物等资料综合分析,开展沉积基准面旋回、沉积水动力、砂体沉积样式及成因机制研究,识别出分流河道砂体和河-坝复合砂体两类沉积主体,建立鸟足状河坝型浅水三角洲沉积模式。

②通过单砂体的精细构型解剖,认为渤海B油田主要发育分离型、接触型、切叠型3种垂向叠置样式和分离型、拼接型和侧切型3种侧向拼接样式,且结合生产动态资料和油藏数值模拟方法,探讨了构型对剩余油分布的控制作用。

③结合储层构型成果及砂体韵律样式统计规律,系统总结出河道叠置型、河道与河坝叠置型、河坝叠置型3类主要砂体叠置样式,并根据砂体内部油水运动规律,制定相应注水开发策略。

参考文献

[1] 楼章华,兰翔,卢庆梅,等.地形、气候与湖面波动对浅水三角洲沉积环境的控制作用——以松辽盆地北部东区葡萄花油层为例[J].地质学报,1999,73(01):83-92.

[2] 朱筱敏,刘媛,方庆,等.大型坳陷湖盆浅水三角洲形成条件和沉积模式:以松辽盆地三肇凹陷扶余油层为例[J].地学前缘,2012,19(1):89-99.

[3] 朱永进,张昌民,尹太举.叠覆式浅水三角洲沉积特征与沉积模拟[J].地质科技情报,2013,32(03):59-65.

[4] 高树新,杨少春,王志欣,等.胜坨油田二区三角洲砂岩油藏剩余油形成的影响因素分析[J].石油大学学报(自然科学版),2005,29(05):7-11.

[5] 林承焰,余成林,董春梅,等.老油田剩余油分布——水下分流河道岔道口剩余油富集[J].石油学报,2011,32(05):829-835.

[6] 梁宏伟,吴胜和,王军,等.基准面旋回对河口坝储集层微观非均质性影响——以胜坨油田三区沙二段9砂层组河口坝储集层为例[J].石油勘探与开发,2013,40(04):436-442.

[7] 徐长贵,姜培海,武法东,等.渤中坳陷上第三系三角洲的发现、沉积特征及其油气勘探意义[J].沉积学报,2002,20(4):587-594.

[8] 吕丁友,侯东梅,杨庆红,等.渤南低凸起西段构造成因机制与油气成藏规律研究[J].中国海上油气,2011,23(4):229-233.

[9] 邓运华,李建平.浅层油气藏的形成机理[M].北京:石油工业出版社,2008∶50-100.

[10] 赖维成,程建春,周心怀,等.湖盆萎缩期准平原沉积层序划分与砂体特征研究——以黄河口地区新近系明下段为例[J].中国海上油气,2009,21(3):157-161.

[11] 郑荣才,彭军,吴朝容.陆相湖盆基准面旋回的级次划分和研究意义[J].沉积学报,2001,19(2):249-255.

[12] 张新涛,周心怀,李建,等.敞流沉积环境中“浅水三角洲前缘砂体体系”研究[J].沉积学报,2014,32(3):260-269.

[13] 加东辉,吴小红,赵利昌,等.渤中25-1南油田浅水三角洲各微相粒度特征分析[J].沉积与特提斯地质,2005,25(4):87-94.

[14] 封从军,鲍志东,杨玲,等.三角洲前缘水下分流河道储集层构型及剩余油分布[J].石油勘探与开发,2014,41(2):323-329.

[15] 封从军,鲍志东,陈炳春,等.扶余油田基于单因素解析多因素耦合的剩余油预测[J].石油学报,2012,33(03):465-471.

[16] 赵汉卿,张建民,李栓豹,等.长周期基准面下降半旋回内浅水三角洲沉积演化规律及其在开发中的应用——以渤海A油田明下段为例[J].海洋地质与第四纪地质,2018,v. 38;No. 175(05):71-79.

[17] 贾珍臻,林承焰,董春梅,等.大庆升平油田葡萄花油层葡一油组浅水三角洲储层构型研究[J].中国石油大学学报(自然科学版),2014,v. 38;No. 206(06):9-17.

[18] 金振奎,李燕,高白水,等.现代缓坡三角洲沉积模式——以鄱阳湖赣江三角洲为例[J].沉积学报,2014,32(4):710-723.

[19] 尹太举,李宣玥,张昌民,等.现代浅水湖盆三角洲沉积砂体形态特征——以洞庭湖和鄱阳湖为例[J].石油天然气学报,2012,34(10):1-7.

[20] 尹艳树,刘元.近岸水下扇扇中厚砂体储层构型及对剩余油控制——以南襄盆地泌阳凹陷古近系核桃园组三段四砂组2小层为例[J].地质论评,2017,63(3):703-718.

[21] 封从军,鲍志东,代春明,等.三角洲前缘水下分流河道单砂体叠置机理及对剩余油的控制——以扶余油田J19区块泉头组四段为例[J].石油与天然气地质,2015,36(1):128-135.

[22] 韩洁,王敬瑶,李军,等.扶余油田扶余组曲流河储层单砂体构型刻画及剩余油控制因素[J].现代地质,2011,25(2):308-314.