辫状河边底水油藏储层构型研究及高效开发模式

摘要: 渤海海域曹妃甸Main砂体为新近系馆陶组低幅构造弱边底水辫状河油藏,经历近10年开发,中西部纯油区开发程度极低,东部过渡带开发较好,对储层展布规律认识不清,导致开发程度差异较大。通过Miall储层构型研究和连通性分析,对Main砂体的五级、四级、三级构型界面及其沉积单元进行层次解剖,1、3小层辫流带储层厚度大,平面上发育多条单一辫流带,主辫流带位于F1-C7-C1井一线,宽度1000~2000m,连通性好,次辫流带较窄,与主辫流带连通性较差。辫流带主要由斜列心滩坝和半泥质充填型河道构成,呈“宽坝窄河道”分布样式。四级构型界面是影响开发模式选择的主要因素,岩性为泥质粉砂岩、含砾量较高的致密中细砂岩夹粉砂质泥岩,平均渗透率1mD。根据优势相带展布、构型界面分布特征结合原井网开发规律和水体能量分析,采用东西差异化开发模式,中西部弱边水纯油区采用86°~87°井斜斜穿储层水平井注水开发模式,主、次辫流带分别部署注采井网,东侧底水能量较充足的过渡带在1小层部署水平井挖潜剩余油,大幅提高了油藏采收率,先期实施的调整井验证了开发模式的合理性。

关键词: 边底水油藏;辫状河;储层构型;连通性;开发模式

近年来,我国学者综合应用岩芯、测井、录井、高分辨率三维地震、生产动态等多种资料,以分析储层非均质性及高含水阶段剩余油为目标的储层精细研究正朝着储层构型层次解剖的方向发展 [1-3] 。随着油藏进入高含水开发阶段,通过基于构型层次的储层精细解剖研究,指导剩余油分析和挖潜,优化开发模式,成为提高油藏采收率的重要攻关方向 [4-6] 。

1 研究区概况

曹妃甸油田是渤海海域第一个以单砂体作为开发单元,采用规模水平井网开发的河流相油田。新近系馆陶组Main油藏为一主力开发的含油砂体,构造呈北东走向,为一组雁行排列、近东西向分布的正断层切割的低幅背斜构造弱边水油藏,储量规模大,圈闭幅度50m,地层原油黏度4.3mPa·s。储层为辫状河沉积,平均孔隙度27.1%,平均渗透率2051mD,垂向表现为多期河道砂体叠置,夹层发育,岩性主要为细砂岩和含砾中细砂岩。

自2006年投产,水平生产井21口,利用天然能量、不规则井网开发。其中砂体东侧为过渡带,底水能量较充足,生产井15口,截至2018年底采出程度22%,综合含水90%,砂体中西部为纯油区,生产井6口,井控储量大,地层压力下降快,天然能量不足,截至2018年底采出程度5%,综合含水30%。前人受地震资料认识的影响,对储层展布模式和流体单元划分存在颇多争议,导致该砂体开采极不均衡,采出程度偏低,但是通过统计分析,井点储层钻遇情况与地震资料吻合率仅56%,不能说明储层的整体分布情况。因此迫切需要开展深入的储层精细研究,理清储层展布规律和优势相带,指导开发模式优化,提高油藏采收率。

2 储层构型研究

Main砂体有48口过路井和21口生产井水平段资料,井距在130~870m,多集中于300~400m,基本能满足辫状河储层研究需要。在区域小层精细对比的基础上,通过系统调研国内外公开发表的关于地面露头、现代河流分析和物理模拟试验等辫状河储层构型研究成果 [7-8] ,利用Miall储层构型研究思路 [9-10] ,系统地研究了该砂体五级、四级、三级构型界面及其沉积单元,改变了前人对储层展布规律的认识。

2.1 小层精细对比定框架

Main砂体顶、底部为五级构型界面,顶部为一套厚约20m的泛滥平原泥岩夹薄的砂质条带,底部为一套厚约10m的泛滥平原泥岩,油田范围内横向分布较稳定,由一次或多次规模较大的洪水事件形成。其约束下的Main砂体代表五级构型单元,为一套由四级构型界面及其沉积单元组成的复合河道沉积砂体,砂地比50%~80%,电测曲线为厚层箱形或钟形,正韵律沉积,由多期河道往复摆动形成,主要表现为不完全叠拼型,连通概率高,与现代辫状河流和露头研究结果一致,具有统一气油水界面。

通过选取渤海海域典型分布的高伽马泥岩段、厚层箱状砂岩等区域标志层做约束,采用井震联合标定,骨架剖面、等时对比和旋回分析的方法,将Main砂体划分为3个小层,单小层厚4~8m,代表四级构型单元(图1)。

图1 储层构型界面划分图

2.2 四级构型界面及单元

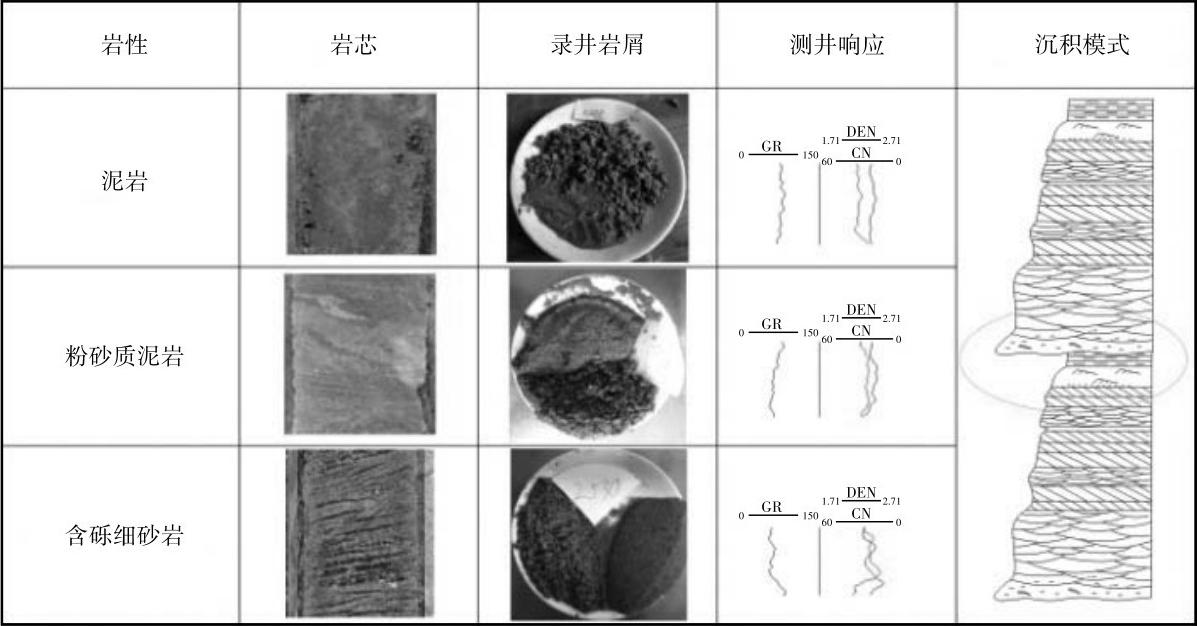

通过岩芯和大量的随钻录井资料分析,四级构型界面主要包括两种沉积模式:一种是单小层间发育的薄层泥岩、粉砂质泥岩和含砾量较高的致密中细砂岩复合沉积,其中砾石砾径2~3mm,含量20%~40%;另一种是单期小层内部不同辫流带间发育的泥岩、粉砂质泥岩沉积。前一种成因主要和辫状河沉积受季节性洪水周期的影响有关,粉砂质泥岩在平水期末期沉积形成,泥岩形成于枯水期,致密含砾中细砂岩形成于高能洪水期初期,高能洪水期沉积往往会剥蚀其下伏平、枯水期的沉积,因此四级构型界面常表现为粉砂质泥岩、致密含砾中细砂岩复合沉积 [11] ,具有低渗透特征,岩芯分析渗透率0.5~2.5mD,平均1md。后一种主要为泛滥平原沉积,洪水期河水越过堤岸形成。井点钻遇厚度0.5~4m,平均2.3m。泥岩伽马值一般在90~100API,中子、密度值均较高,交汇明显;粉砂质泥岩伽马值一般在70~80API,中子与储层相当,密度值略高于砂岩储层,一般在2.3~2.4g/cm 3 ,交汇幅度较小;含砾量较高的致密砂岩伽马值与储层相当,一般在60API左右,中子值较低、密度值较高,两条线基本重合(表1)。

表1 四级储层构型界面构成要素

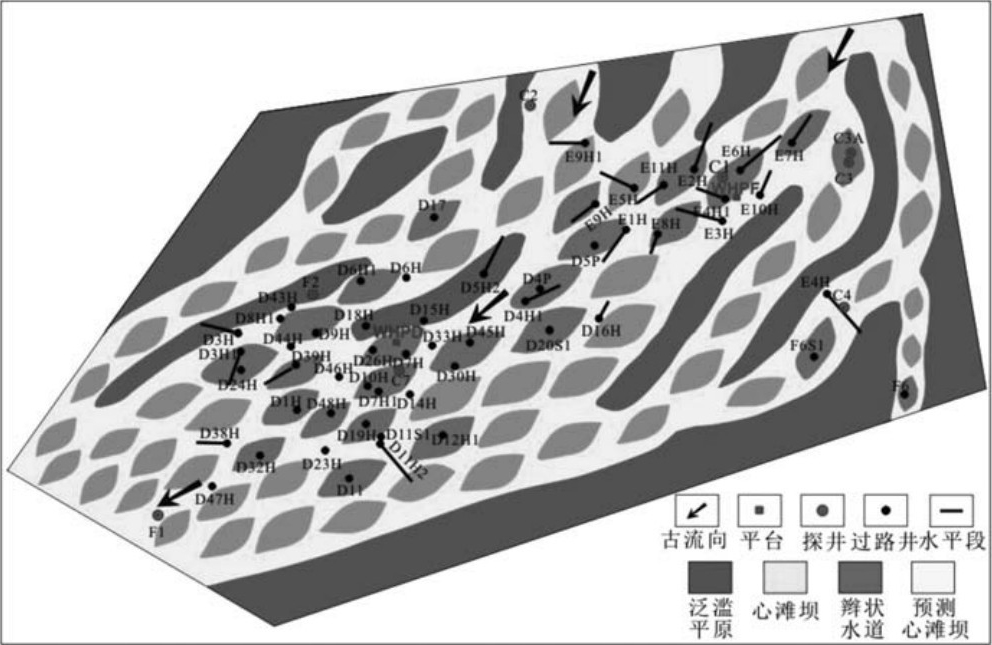

Main砂体的3个小层即为四级构型界面约束下呈北西—南东向展布的辫流带沉积,垂向叠置样式表现为独立型、叠加型和切叠型 [12] 。通过分析8口探井取得的微电阻率扫描成像测井资料,分析地层倾角变化,编制玫瑰花图确定优势古流向自北西向南东。四级构型单元主要发育半泥质充填型河道和斜列心滩坝。半泥质充填型河道电测曲线表现为钟形,正韵律沉积特征,顶部在洪水事件的平水期发育粉砂质泥岩沉积。心滩坝电测曲线表现为厚层箱形,以发育多期次、具有一定分布范围一定厚度的半泥质细粒沉积“落淤层”为指向标志,长轴方向与古流向保持一致(图2)。

图2 Main砂体1小层平面沉积微相图

通过编制基于四级构型单元的沉积相图,辫流带沉积占研究区面积的80%以上,整体上连片展布,平面上发育多条单一辫流带,心滩坝规模较大,长500~1000m,宽200~350m,辫状河道呈窄条带状分布,宽70~180m,心滩坝和辫状河道呈“宽坝窄河道”分布样式。1、3小层沉积时期辫流带规模较大,2小层规模较小。

2.3 三级构型界面及单元

三级构型界面为心滩坝内部较稳定发育的半泥质细粒沉积“落淤层”,电测曲线有一定幅度回返,一般小于正常幅度的1/3。对应的三级构型单元为“落淤层”间的垂积体。根据现代河流及古代露头研究成果,心滩坝中也发育泥质、粉砂质泥岩窜沟沉积,但在海上大井距、稀井网的模式下很难确定此类夹层的分布。同一心滩坝内部“落淤层”分布期次、分布模式具有相似性和一定的稳定性,不同心滩坝由于高度、大小的差异和洪水能量的影响,内部“落淤层”分布模式具有一定差异性。

3 储层连通性分析

根据储层展布规律分析,研究区平面上发育多条单一辫流带,主辫流带位于F1-C7-C1井一线,宽度1000~2000m,沿主辫流带方向储层厚度大,分布稳定,连通性好。主辫流带两侧的次辫流带宽度较小,为500~1000m,与主辫流带连通性较差。

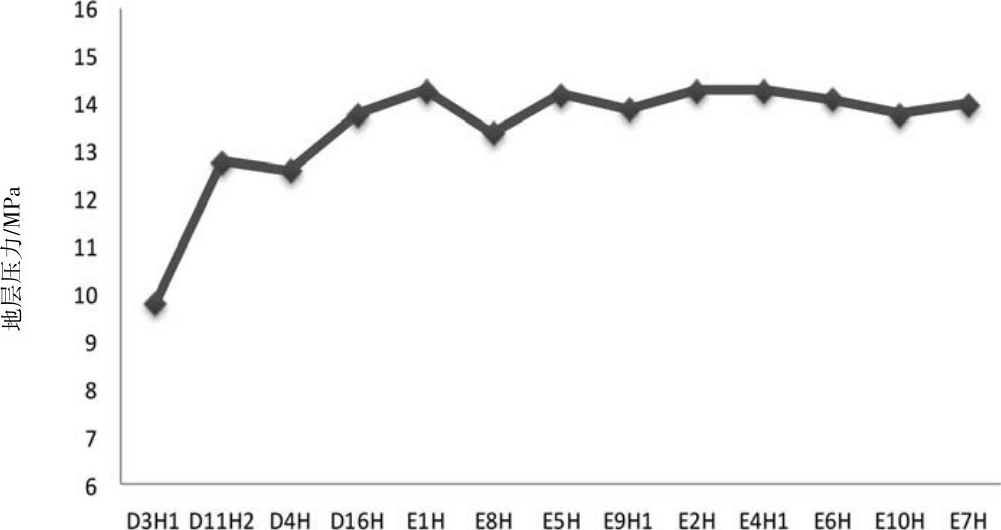

基于以上认识,生产动态资料也提供了强有力的支持。作为中外合作开发的大型油田,所有开发井均下有井下压力计,在油田检修关断期间,为研究储层连通性取得了丰富的压力资料。2014年5—8月,在为海上浮式生产储卸油装置更换新单点期间,油田实施整体关断近3个月,沿主辫流带方向的16口水平生产井监测的地层压力基本上都恢复到了13~14MPa,而位于西北侧次辫流带的D3H1井和主辫流带间同时有断层作为渗流屏障,监测的地层压力仅恢复到9.8MPa,表明沿主辫流带方向储层连通性较好,次辫流带与主辫流带连通性较差(图3)。

图3 Main砂体地层压力分布图(2014年5—8月)

2009年8月D20S1井上线注水,同时加入示踪剂,验证储层连通性,断层东侧的D16H井见效较早,地层压力回升,并于2011年3月检测到示踪剂,证实沿主辫流带方向储层连通性好。

4 开发模式

4.1 夹层性质

夹层性质主要包括两种类型:一是分布较稳定的四级构型界面,岩性主要为粉砂质泥岩和含砾量较高的致密中细砂岩,夹少量的薄层泥岩,为主要渗流屏障,是决定开发模式的主要因素;二是心滩坝内部发育的三级构型界面,主要岩性为粉砂质泥岩和泥质粉砂岩半泥质细粒沉积,对开发影响较小。通过统计21口生产井水平段储层钻遇情况,水平段长度一般在350~400m,钻遇较纯泥岩段的总长度一般不超过30m,单个泥岩段的长度一般不超过20m,段数一般在1~2段。这个特点决定了在辫流带区域采用水平生产井开发不会钻遇大段纯泥岩,因此采用水平生产井开发、裸眼优质筛管完井加盲管封堵泥岩段的方式开发是可行的。

4.2 地层能量

Main砂体东部井网较完善区域为以过渡带为主,占整个砂体地质储量的1/3,有14口水平生产井,地层压力维持在原始地层压力附近或略有下降,生产压差0.5~3MPa,产液量150~500m 3 /d,高峰产液量普遍能达到600m 3 /d,生产特征表现为地层压力较稳定,生产压较小,油井产液量较高,地层供液能力较好,水体能量较强。

Main砂体中西部主要为纯油区,有6口水平生产井,井点附近地层压力较原始地层压力下降4~6MPa,生产压差4~7MPa,产液量60~110m 3 /d,生产特征表现为地层压力下降快,生产压差大,油井产液量低,地层供液不足,依靠天然边水驱动难以提液稳油,水体能量弱。

4.3 差异化开发模式

Main砂体东部14口生产井中12口水平段位于1小层,2口水平段位于2小层,位于1小层的生产井受益于夹层遮挡,含水上升较慢,初期具有边水油藏的生产特征,且有1~2年的无水采油期,含水突破夹层遮挡后,一般2~3年迅速上升至60%。位于2小层的生产井含水上升较快,为典型的底水油藏上升规律,如E3H井,投产2个月含水迅速突破60%,2年后含水上升到90%,生产5年半后因含水高达98%而侧钻。考虑到东部区域储量主要集中于1、2小层,夹层具有低渗透特征,可起到抑制底水锥进的作用,开发模式为在1小层部署水平生产井,完善井网,挖潜剩余油,采用天然底水能量开发,设计水平调整井4口。

Main砂体中西部6口生产井中4口水平段位于1小层顶部约2m的位置,由于受夹层的遮挡和边水驱替的特点,对2、3小层的储量动用程度较差。自2006年投产至今含水在20%~60%,初期高峰产液量200~300m 3 /d,投产后1年左右产油、产液能力迅速下降,表现为大压差、低液量、中低含水生产特征。为了克服边水能量不足和2、3小层动用程度低的问题,根据渤海海域油田的开发经验,首先需要进行注水开发,保持地层能量,主辫流带和次辫流带要分别部署注采井网;其次井轨迹必须斜穿储层,以提高储量动用程度,保障后期注采对应率;再次考虑夹层性质和水平井表皮小、产能高的优点,综合考虑6~10m油层厚度,10~20m储层段厚度,采用斜穿储层模式水平井进行生产。最终设计水平段400~500m,设计井斜86°~87°,部署水平调整井15口,其中注水井6口,注采比1∶2,数值模拟预测该区域采收率将由10%大幅提高至38%。

4.4 调整效果

在Main砂体中西部弱水体区实施了2口86°~87°井斜水平调整井,储层钻遇率84%~90%,一口井钻遇约20m泥岩段,一口井钻遇夹层均为砾石含量在40%左右的致密中细砂岩,采用优质筛管简易防砂完井。产液量70~100m 3 /d,生产压差3MPa,地层供液能力平稳,压力下降较慢,井况良好,和老井相比,提液稳产能力增强,通过海上平台流程工艺改造后,逐步投产其余调整井并实现注水开发。2013年在Main砂体东部西北侧1小层实施调整井E9H1,受益于夹层遮挡含水上升较慢,初期产油量270m 3 /d,产液量500m 3 /d,地层压力平稳。

5 结论

①通过储层构型研究和连通性分析,认为Main油藏平面沿主辫流带方向砂体厚度大,连通性好,次辫流带与主辫流带连通性较差,纵向1、3小层较发育,四级构型界面具有低渗透性,可延缓底水脊进,改变了前人认为中西部储层较差的认识。

②中西部弱水体纯油区采用86°~87°井斜斜穿储层水平井注水开发模式,主、次辫流带分别部署注采井网,东部过渡带底水区在1小层边部井控程度低区域部署水平井挖潜剩余油。采用东西差异化开发模式,可大幅提高该类油藏采收率。

③研究成果对推动渤海海域馆陶组储层构型研究、调整边底水油藏开发策略、提高采收率具有较好的指导意义。

参考文献

[1] 束青林.孤岛油田馆陶组河流相储层隔夹层成因研究[J].石油学报,2006,27(3):100-103.

[2] 伍涛,王建国,王德发.辫状河砂体储层沉积学研究[J].沉积学报,1998,16(1):27-33.

[3] 于兴河,马兴祥,穆龙新,等.辫状河储层沉积模式及层次界面分析[M].北京:石油工业出版社,2004.

[4] 刘建民,徐守余.河流相储层沉积模式及对剩余油分布的控制[J].石油学报,2003,24(1):58-62.

[5] 陈程,孙义梅.厚油层内部夹层分布模式及对开发效果的影响[J].大庆石油地质与开发,2003,22(2):24-27.

[6] 党胜国.低幅强底水油藏规模水平井网微层系开发技术[J].特种油气藏,2015,22(6):118-121.

[7] 廖保方,张为民,李列,等.辫状河现代沉积研究与相模式[J].沉积学报,1998,16(1):34-50.

[8] 何宇航,宋保全,张春生.大庆长垣辫状河砂体物理模拟试验研究与认识[J].地学前缘,2012,19(2):41-48.

[9] MIALL A D. The geology of fluvial deposits[M]. Berlin:Springer Verlag Berlin Heidelberg,1996.

[10] MIALL A D. Architectural-element analysis is a new method of facies analysis applied to fluvial deposits [J] . Earth Science Reviews,1985,22(2):261-308.

[11] 金振奎,杨友星,尚建林,等.辫状河砂体构型及定量参数研究[J].天然气地球科学,2014,25(3):311-317.

[12] 刘钰铭,侯加根,王连敏,等.辫状河储层构型分析[J].中国石油大学学报,2009,33(1):7-17.