沉积成因约束的海上油田中深层储层预测技术

摘要: 垦利10-1油田三级原油地质储量超亿立方米,然而,开发井钻后证实,主力含油层系沉积类型多样,储层预测精度较低,给开发井实施带来极大难度。基于层序地层学和沉积学理论,将储层分为坡折带主控下陡坡型三角洲和多物源主控下的缓坡三角洲。针对坡折带主控下陡坡三角洲,岩芯及钻井资料表明三角洲优势储层分布于坡折带区域内。结合坡折带坡角和坡长特征,在古地形图上刻画了坡折带范围;在坡折带范围内,结合三角洲储层结构特征及正演实验,优选地震属性成功预测了主力储层分布。针对多物源主控下的缓坡三角洲,利用地震相特征及重矿物数据分析刻画沉积相带;在不同沉积相带内,建立不同相带内的储层与地震响应关系。开发井证实,在坡折带及不同沉积相带约束下建立的地震振幅属性值-砂岩含量线性关系,极大提高了储层预测精度。通过该项技术的应用,油田新发现多套含油砂体,避免38口低效井的实施,为海上中深层油田的高效开发提供借鉴。

关键词: 沉积成因;储层预测;坡折带;多物源;挖潜

1 引言

为响应“渤海油田3000万吨再稳产10年”重大战略规划,渤南区域相继在建一批中深层油田,这类油田的储量规模也逐步攀升。中深层油田产量在上产战略中占有举足轻重的地位,实现对中深层油田高效开发,对3000万t稳产宏伟目标的实现至关重要。然而,以垦利10-1油田为代表的海上中深层油田一般具有埋藏深、地震资料分辨率低等特点,使地震资料预测储层非常困难,同时,垦利10-1油田主要含油层系沙河街组储层沉积类型多样,横向变化较大,给开发井实施带来了较大的困难。前人针对该类型中深层油田的储层预测已有一定研究成果,Lemons探讨了断陷盆地内不同梯度斜坡主控下的沉积体系特征 [1] ;Galloway分析了大陆架边缘斜坡对沉积体系的控制作用 [2] ;林畅松等研究了断陷湖盆断层坡折带主控下的沉积体系发育及分布,强调了坡折带对可容空间、层序、体系域及砂体分布的控制作用 [3] ;王英民等探讨了中深层储层物源方向、沉积主控因素,结合成藏条件构建了油田相邻断块、层间等4类潜力及立体成藏模式 [4-5] ;还有学者应用地震反演技术、地震切片等储层预测方法对工区内储层分布进行了预测研究 [6] 。

本次在借鉴已开发的中深层油田成果经验的基础上,从岩芯、测井及地震资料分析入手,将储层成因分为多物源主控下的三角洲及坡折带主控下三角洲沉积成因。针对不同成因三角洲储层,分别提出多物源体系下分区带属性耦合储层预测方法、坡折带主控下陡坡型三角洲储层精细预测方法。通过该方法的应用,成功优化井位61口,避免38口低效井的实施,使开发井井数、产能均达到ODP设计,实现垦利10-1油田的完美收官。该项技术成果不仅为垦利10-1油田油藏高效开发提供了一条切实可行的开发之路,同时可为渤海中深层油田的高效开发提供借鉴。

2 油田概况

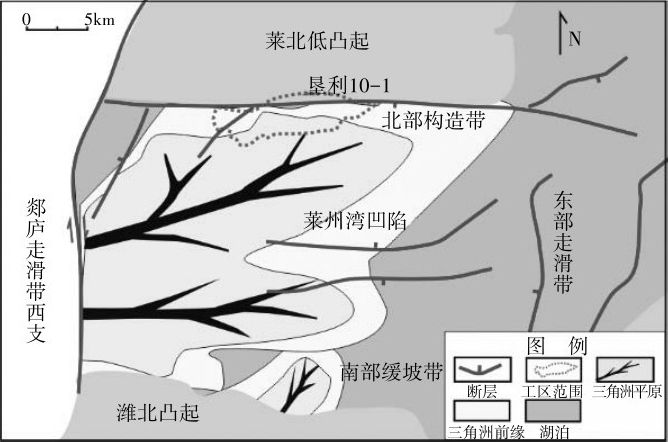

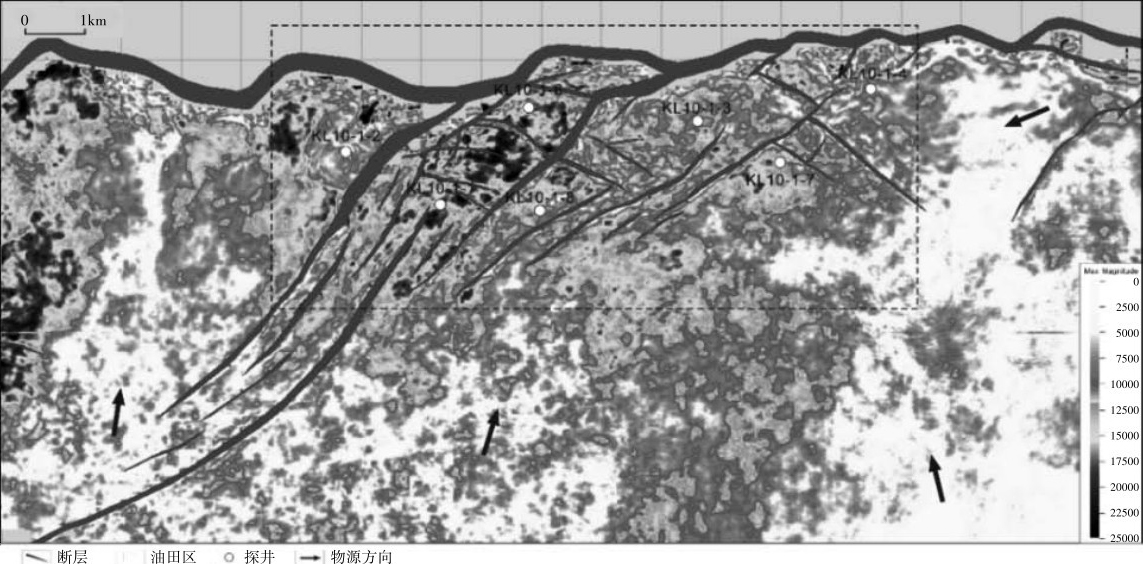

垦利10-1油田为总投资超百亿元的亿吨级油田,位于渤海南部的莱州湾凹陷,整体为依附于莱北断层发育的大型半背斜构造(图1)。含油层系主要发育于古近系沙河街组沙三段,油藏埋深-2764~-2110m。沙河街组为复杂薄互沉积储层,纵向上储层单层厚度薄,平面上非均质性强,连通关系复杂。

图1 垦利10-1油田沙三中亚段沉积相图

2015年,垦利10-1油田第一批ODP开发井钻后,储层、储量都发生了较大变化,由于储层减薄、流体单元细分、层状-构造油藏变为岩性-构造油藏,ODP动用储量减少近50%,近一半待钻开发井处于储层风险区,急待转移,ODP方案实施陷入困境。

3 基于沉积成因的海上中深层储层刻画新方法

针对垦利10-1油田中深层油藏埋藏深、储层横向变化快、储层难预测等制约高效开发的难题进行深入研究,分别形成了多物源体系下分区带属性耦合储层预测技术、坡折带主控下陡坡型三角洲储层精细预测技术,丰富和完善了中深层复杂沉积储层高效开发技术体系。

3.1 坡折带主控下陡坡型三角洲储层精细预测技术

3.1.1 沉积特征及成因模式

沙三中亚段Ⅱ油组主要发育为陡坡型粗粒三角洲-重力流体系:

在Q1~Q6时期,该沉积体系的地形坡度相对较陡(大于0.2°),坡折带对沉积的控制作用比较明显。工区沉积体系以三角洲前缘、重力流沉积为主,主要包括5种沉积微相,即水下分流河道、河口坝、席状砂、浊积岩、湖相泥岩。该时期水下分流河道摆动少,呈孤立单河道沉积,厚度2~5m;河口坝是工区内重要的储层,砂体以灰色粉细砂岩为主,主要发育波状交错层理、层内变形构造。

陡坡型三角洲前缘是优势储层集中发育段,近端发育的水下分类河道、河口坝等储层厚度大(2~5m)、物性好(渗透率大于100mD);席状砂、远砂坝等储层厚度薄(1~2m)、物性差(渗透率小于100mD)且横向连通性差。重力流沉积是陡坡型三角洲前缘的优势储层之一,平面呈朵状分布,储层厚度不等(10cm至数十米)、物性差(渗透率50~100mD)。

3.1.2 等时地层格架及坡折带刻画

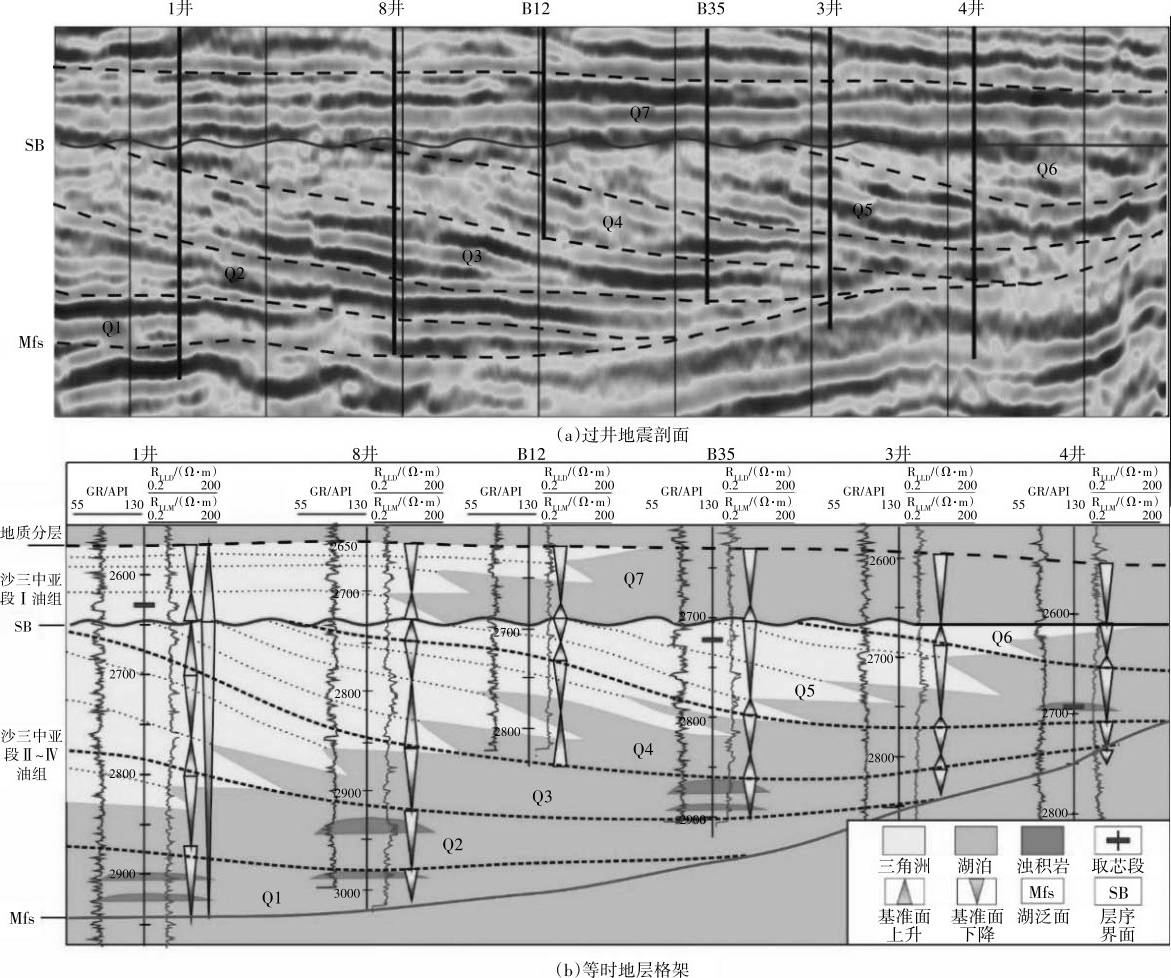

在地震沉积学及层序地层学理论指导下 [7-10] ,选取稳定泥岩段(Q1底)作为标志层,划分沙三中亚段地层单元并建立等时地层格架(图2)。利用优化的回剥法 [11-15] ,恢复垦利10-1油田Q1~Q7时期沉积前地形。结果表明:垦利10-1油田在古地形图上以坡折带为主,在坡折带区域的等值线相对密集,因此可根据等值线密集程度,在古地形图上刻画Q1~Q7时期坡折带范围。

图2 层序划分及等时地层格架

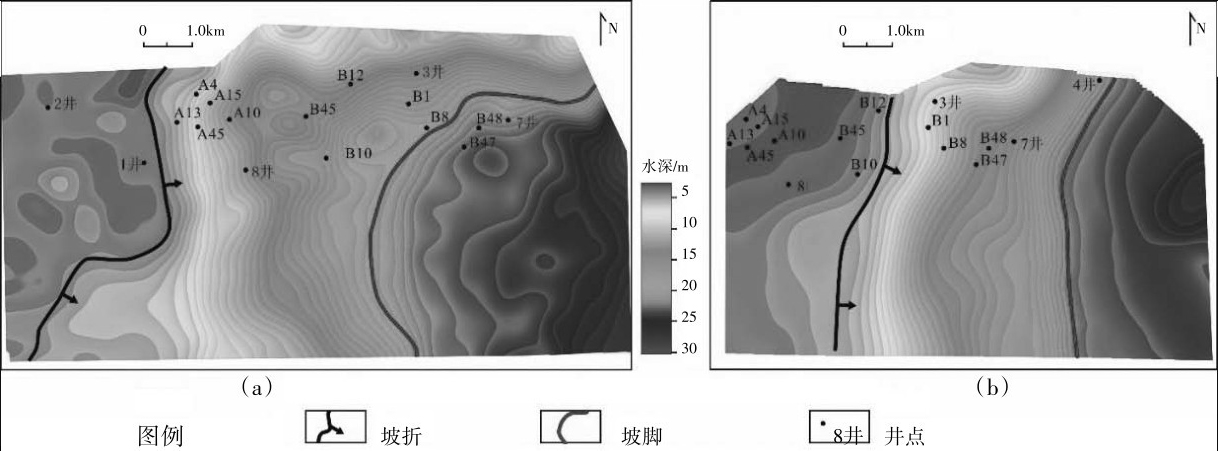

以Q4、Q5沉积时期为例,阐述工区的地形及演化特征。在Q4时期,工区整体受单一坡折带控制,走向呈北东—南西向,坡折位于1井~A13井附近,宽度为3.5~4.5km,坡度0.25°~0.33°[图3(a)];湖盆中心位于东南部,大致处于7井、A48井以东地区。在Q5时期,工区仍受单一坡折带控制,坡折带向东迁移约4.0km,坡折走向呈南北向,宽度为3.0~4.0km,坡度略变缓,0.20°~0.22°[图3(b)]。

图3 Q4和Q5时期沉积前古地形图

3.1.3 三角洲前缘优势储层预测

为准确预测三角洲前缘优势储层,以四级地层旋回为单元,依据坡折带刻画三角洲前缘范围,进而结合正演实验,研究有利区带内储层结构在地震资料的响应特征。坡折带在地形等值线上相对密集,从坡折至斜坡,地层厚度明显增大,至坡脚处地层厚度减薄,因此根据古地形图刻画Q1~Q7时期坡折带范围即为三角洲前缘。

(1)地震正演分析

正演结果表明,三角洲前缘的砂岩叠置区以弱振幅为主,泥岩叠置区主要为强振幅特征,随着泥质含量增加,三角洲前缘的地震振幅增强。砂岩厚度与均方根振幅属性的相关性在70%以上。因此,在三角洲前缘范围内,利用均方根属性和厚度的相关性,预测优势储层的平面分布特征。

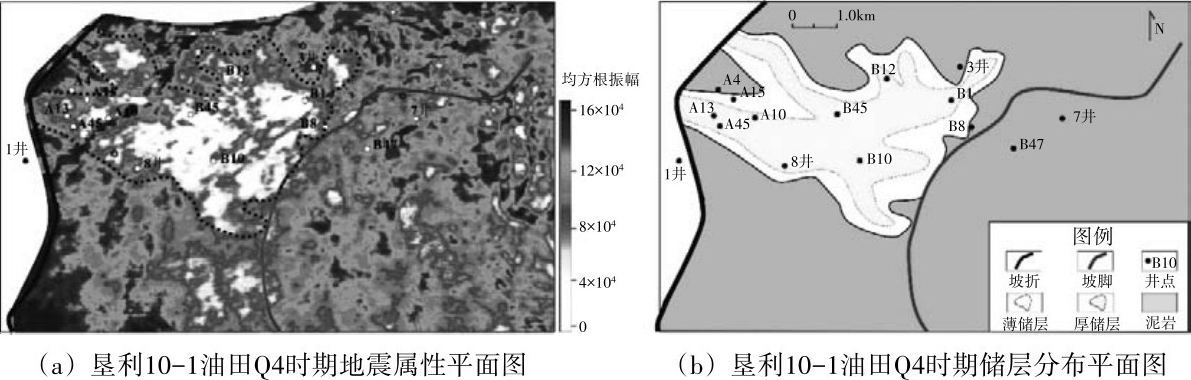

(2)坡折带内储层刻画

在三角洲前缘范围约束下,结合沙三中亚段Q1~Q7时期的均方根振幅属性地层切片,对砂体分布进行精细刻画(图4)。研究表明:垦利10-1油田主要发育为辫状三角洲的前缘沉积,平面呈向东沉积的多期朵叶体。朵叶体延伸范围广,水下分流河道延伸距离4~5km,顺物源方向分流河道砂体连续性好,是砂岩厚度大、物性好的优势储层分布区域。河道边部砂岩厚度薄、泥质含量相对高;三角洲以外区域受物源影响小,沉积以泥岩为主。

图4 垦利10-1油田Q4时期地震属性平面图及储层分布平面图

3.1.4 精度检验及油田开发中的应用

已钻井分析,储层分布特征与刻画的三角洲边界一致,且边界范围内储层厚度刻画准确:其中河道主体部位振幅较弱,储层较厚(图4中A10、B45井),河道边部储层减薄(图4中A15井);而范围以外以泥岩为主,基本不发育砂岩储层(图4中7井)。基于该项技术,油田滚动新增动用储量741万m 3 ,指导优化开发井数12口,新增井位17口;新增产能771m 3 /d,新增可采184万m 3 。

3.2 多物源体系下分区带属性耦合储层预测技术

沙三中Ⅰ油组为辫状河三角洲沉积,单砂层厚度主要分布在2.0~5.0m,油组厚度主要分布在40.0m左右,储层整体横向连续性较好,但地震反射波形仅对应一个波峰同向轴,地震相与储层沉积特征不明显。

通过井震对比定性,地震反射强弱波峰往往是沙三中Ⅰ油组薄厚储层的地震响应。但振幅属性值相同情况下,油田内部存在储层厚度存在较大差异的现象。不同沉积体系、岩性组合是影响地震反射波形的关键因素。将物源体系、沉积相带与地震波形分析相结合,研究沉积相带约束下沙三中Ⅰ油组的井震响应规律,以提高储层预测精度,确保开发井顺利实施。

3.2.1 多物源体系下的沉积相带划分

利用油田及围区的重矿物数据,结合沉积物源位置、性质及沉积搬运路径,了解物源区与沉积区的关系,进行沉积体系分析与砂体预测,分析沉积体在油田内部的展布特征。

在莱州湾南部斜坡带、西部斜坡带、莱北低凸起沙三中Ⅰ油组各有1口井进行了重矿物分析化验。2井主要重矿物组合为石榴石+锆石+白钛矿+绿帘石,与垦东物源重矿物组合特征类似,不稳定重矿物绿帘石含量低;3井主要重矿物组合特征石榴石+磁铁矿+锆石+白钛矿,矿物组合特征与含量与L1井相似,物源来自垦东凸起;4井主要重矿物组合为石榴石+锆石+褐铁矿+绿帘石,稳定重矿物石榴石含量高于褐铁矿,垦东物源与潍北或莱北物源发生汇聚;稳定重矿物锆石与不稳定重矿物绿帘石、绿泥石含量骤增,确定4井沙三中Ⅰ油组存在莱北物源,南部潍北物源也可能为其提供物源。

沙三中Ⅰ油组振幅地震相呈两类展布于莱州湾凹陷东西两侧,第一类地震相源自西南垦东凸起,延伸至油田2井区东部与3井区;第二类地震相来自油田莱北低凸起与南部斜坡带。两类地震相在油田中东井块结合部位汇聚,3、8井位于垦东物源地震相主体;4井于莱北物源地震相主体,7井位于莱北与潍北物源地震相边部(图5)。地震相与物源体系分析吻合:油田区主要存在两个沉积体系,西南垦东物源与东北莱北低凸起物源。

图5 垦利10-1油田沙三中Ⅰ油组地震振幅属性

3.2.2 沉积约束下的分区带振幅属性与砂岩含量耦合

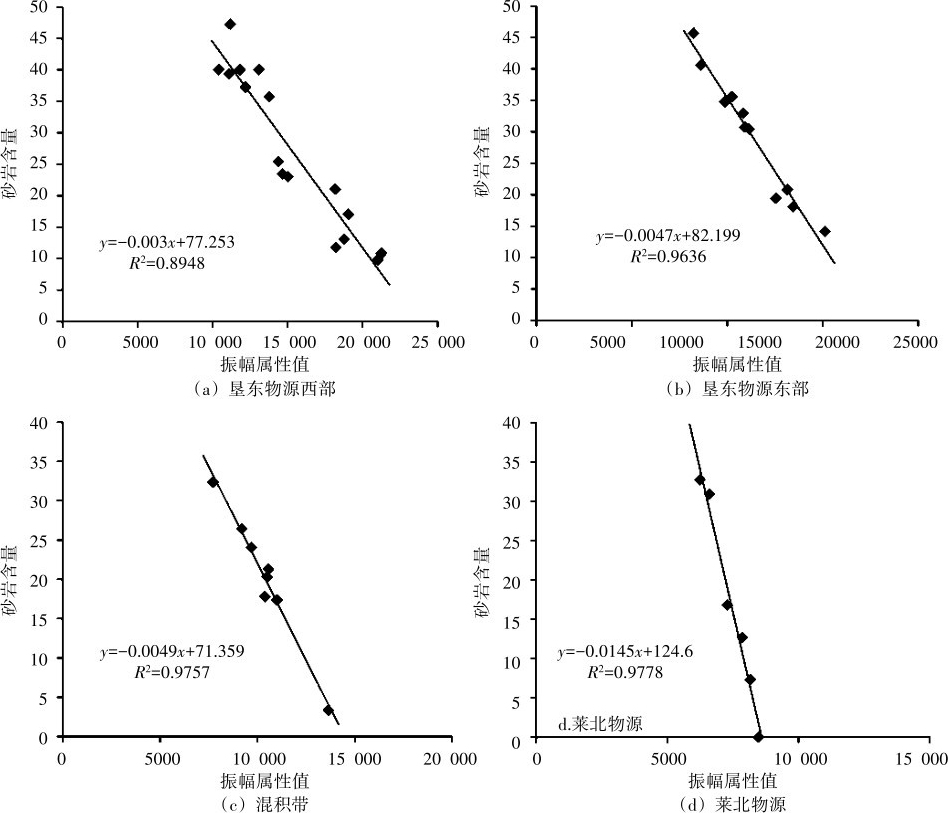

物源成分、储层特征与岩性组合不同导致地震反射波形特征的差异,多物源沉积是垦利10-1油田中、东块沙三中Ⅰ油组井震匹配性差的关键因素。分析6口探井、32口开发井沙三中Ⅰ油组有效储层厚度以及最大绝对值地震属性值,发现垦东物源与莱北物源沉积体砂岩含量与属性值分别呈线性关系:随振幅属性值降低,垦东物源与莱北物源砂岩含量分别随之升高(图6)。

图6 沉积相带控制下振幅属性值-砂岩含量线性关系

物源分析体系证实多物源体系沉积是导致井-震不完全匹配的关键,因此根据垦东物源东/西支、莱北物源及三者混合沉积带4套沉积体特点,分区带建立振幅属性值-砂岩含量线性关系,极大提高地震储层预测精度,32口开发井证实砂岩厚度预测成功率达75.3%,指导随钻调整方案新增井位10口。

4 结论

①基于岩芯、测井及地震资料分析,将储层分为多物源主控下的三角洲及坡折带主控下三角洲沉积成因。

②从沙三中Ⅰ油组沉积相带分析入手,根据沉积物源平面划分沉积相带,优选地震属性与井点参数进行耦合,建立不同相带储层与地震响应关系,从而实现储层定量预测。

③针对沙三中段陡坡型三角洲的地层结构,以精细地震相刻画技术为手段,建立了进积体储层发育模式,提出了坡折带主控下三角洲储层预测技术,实现了进积体储层定量预测。

参考文献

[1] LEMONS D R,CHAN M A. Facies architecture and sequence stratigraphy of finegrained lacustrine deltas along the eastern margin of late Pleistocene Lake Bonneville,northern Utah and southern Idaho [J] . AAPG Bulletin,1999,4(4),635-665.

[2] GALLOWAY W E. Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional systems [M] . Houston: Houston Geological Society,1975∶87-98.

[3] 林畅松,郑和荣,任建业,等.渤海湾盆地东营、沾化凹陷早第三纪同沉积断裂作用对沉积充填的控制[J].中国科学(D辑),2003,33(11):1025-1036.

[4] 王英民,金武弟,刘书会,等.断陷湖盆多级坡折带的成因类型、展布及其勘探意义[J].石油与天然气地质,2003,24(3):199-203.

[5] 王英民,刘豪,李立诚,等.准噶尔大型坳陷湖盆坡折带的类型和分布特征[J].地球科学(中国地质大学学报),2002,27(6):683-688.

[6] 张建民,黄凯,廖新武,等.渤海南部海域沙三中段进积体储层定量预测方法与应用[J].科学技术与工程,2015,17(15):131-136.

[7] GALLOWAY W E,HOBDAY D K. Terrigenous Clastic Depositional Systems: Applications to Petroleum,Coal and Uranium Exploration [M] . New York: Springer-Verlag,1983∶210-212.

[8] DEPTUCK M E,SYLVESTER Z,PIRMEZ C,et al. Migration aggradation history and 3-D seismic geomorphology of submarine channels in the Pleistocene Benin-major Canyon,western Niger Delta slope [J] . Marine and Petroleum Geology,2007,24(6),406-433.

[9] 崔龙涛,冯栋,秦艳群,等.鄂尔多斯盆地镇北地区延长组长7古地形与砂体分布特征[J].岩性油气藏,2013,25(5):65-69.

[10] 崔龙涛,郝帅,王春平,等.鄂尔多斯盆地镇原北部三叠系延长组长7~长6油组古地形与砂体分布特征[J].古地理学报,2015,17(6):805-812.

[11] 龚福华,刘小平.塔里木盆地轮古西地区断裂对奥陶系古岩溶的控制作用[J].中国岩溶,2003,22(4):313-317.

[12] 吴礼明,丁文龙,赵松,等.塔里木盆地巴楚-麦盖提地区古构造研究[J].断块油气田,2012,19(1):6-11.

[13] 谢欣睿,毛健,王振宇.塔中北斜坡奥陶系鹰山组岩溶作用与储层分布[J].断块油气田,2013,20(3):234-328.

[14] 郑兴平,刘永福,张杰,等.塔里木盆地塔中隆起北坡鹰山组白云岩储层特征与成因[J].石油实验地质,2013,35(2):157-161.

[15] 于雷,王维斌,车飞,等.鄂尔多斯盆地吴旗油区下侏罗统古地貌特征与油气富集关系[J].断块油气田,2014,21(2):147-151.