非均质储层条件下的水平井含水上升规律研究

摘要: 统计分析实际注水油藏水平采油井的含水上升规律,发现储层非均质性对水平井含水率的台阶式变化影响较大。针对上述问题,开展储层渗透率级差和不同渗透率带储量比例对水平井含水上升规律的影响研究。研究结果表明:①在高低渗储量比例一定的条件下,水平井所在储层渗透率级差越大,见水越早,且见水后含水上升台阶出现越晚。②在级差一定的条件下,水平井所在储层低渗储量占比越小,见水越晚,且见水后含水上升台阶出现越晚。③当级差小于等于1.5时,或者当低渗储量比例小于等于0.3时,含水率均不会出现明显的台阶上升。为方便实际油田应用,根据上述研究结果建立无因次含水率台阶出现时间的理论图版,实现水平井含水台阶式上升出现时间的准确预测。将BZ油田水平井实际生产数据投到理论图版进行验证,发现油田水平井实际含水上升规律与理论研究结果基本一致,含水率台阶式上升出现时间预测精度高。上述研究成果可用来指导注水油藏水平井含水上升规律分析及水淹动态认识,指导水平井周边剩余油挖潜。

关键词: 非均质储层;水平井;注水油藏;含水上升规律

引言

渤海南部油田主要为中轻质油藏,储层展布复杂且平面非均质性强,油田水平井含水变化规律复杂多样,很多水平井均会出现含水率台阶式上升的现象,造成开采效果变差。目前国内外学者针对水平井水淹动态及含水率变化规律的研究取得了很多认识,但主要集中在底水油藏的水平井水脊脊进规律 [1-5] 及几种典型的含水上升类型 [6-9] 的研究上,关于注水油藏水平井的水淹规律研究较少。针对上述问题,利用数值模拟手段,通过分析储层非均质程度和不同渗透带储量比例对含水率上升规律及周边剩余油分布的影响,分析水平井含水台阶式上升的原因及水淹状态。同时,为方便实际油田应用,根据上述研究结果建立无因次含水率台阶出现时间的理论图版,同时建立水平井低渗段剩余可采程度预测图版,实现水平井含水台阶式上升出现时间的准确预测,指导水平井周边剩余油挖潜。

1 注水油藏水平井含水变化规律研究

统计分析BZ油田水平井的地质油藏参数与含水率变化的对应关系,发现储层非均质性强的水平井在开采过程中更易出现含水率的台阶式上升,部分水平井还会出现多次含水率的台阶式上升。而储层的非均质程度不仅与渗透率级差有关,还与不同渗透率段的储量占比有着直接的关系。

为研究注水油藏水平井含水变化规律,本次利用数值模拟进行机制研究。本次机制模型以BZ油田的地质参数和流体参数为基础,采用1注1采的水平井注采井网,井组注采比为1.0,通过改变储层渗透率级差及分布范围,来研究水平井含水变化规律。模型具体参数见表1。

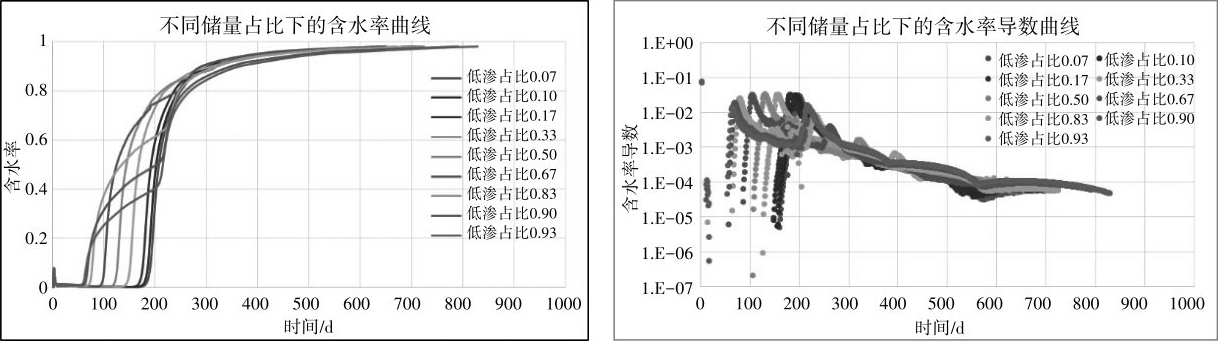

表1 机制模型基本参数表

1.1 储层渗透率级差对含水率变化影响

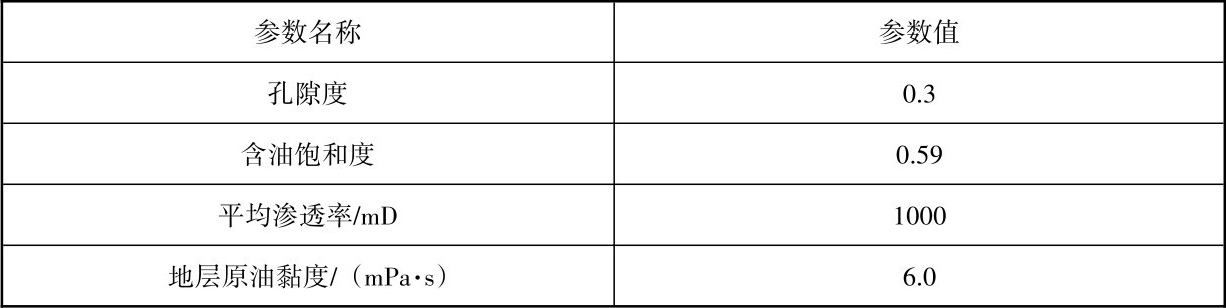

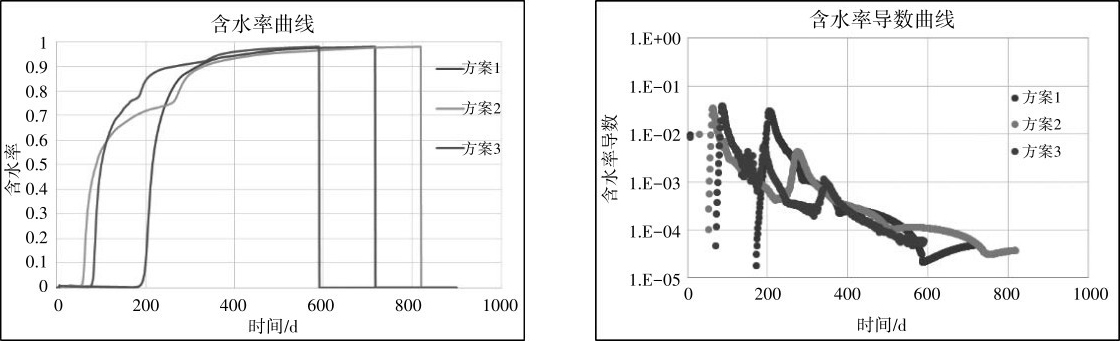

为研究储层渗透率级差对含水率变化的影响,在上述机制模型的基础上,将注采井间储层分为高渗段与低渗段两段,高低渗储量比例为1∶1,通过改变渗透率级差设计了12个方案。为了更敏感地、定量化衡量含水率变化,引入含水率导数来评价。为放大信号,将含水率导数与时间曲线绘制在单对数坐标下。各方案的含水率及含水率导数曲线对比图见图1。

图1 不同渗透率级差下的含水率及含水率导数曲线对比图

综合分析各方案含水率和含水率导数曲线对比图,得到如下认识:

①在高低渗储量比例一定的条件下,渗透率级差越大,见水越早。

②渗透率级差越大,见水后含水上升台阶出现越晚。

③在高低渗储量比例为1∶1的条件下,只有当1.5≤渗透率级差≤9的范围内,含水率导数才会出现2个明显的驼峰,即可观测到见水后含水率有明显的台阶跳。根据机制模型水淹动态分析,水平井段高渗带会最先水淹,然后低渗带会随着水驱的不断推进也逐步水淹,渗透率级差太小造成高渗段和低渗段先后水淹时间间隔太短,在含水率曲线不会出现明显的变化响应,而当渗透率级差太大时,全井达到极限含水率(98%)的时候,低渗段仍未水淹,故含水率曲线不会出现台阶变化。

1.2 储层不同渗透率带储量比例对含水率变化影响

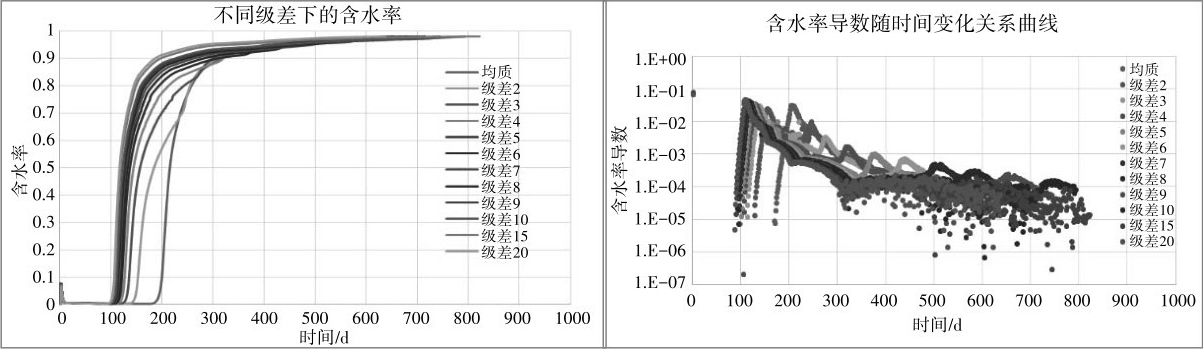

以往学者研究储层非均质性对生产的影响多集中在渗透率级差的研究上,但事实上不同渗透率段的储量比例也会直接影响水平井的生产形势。因此本次又研究了高低渗储量比例对含水率变化的影响。在上述机理模型的基础上,将注采井间储层分为高渗段与低渗段两段,渗透率级差设置为4,通过改变低渗(相对)段储量占比设计了9个方案。各方案的含水率及含水率导数曲线对比图见图2。

图2 不同储量占比下的含水率及含水率导数曲线对比图

综合分析各方案含水率和含水率导数曲线对比图,得到如下认识:

①在级差一定的条件下,低渗储量占比越小,见水越晚。

②低渗储量占比越小,见水后含水上升台阶出现越晚。

③在级差为4的条件下,当低渗储量占比>0.3时,含水率导数才会出现2个明显的驼峰,即可观测到见水后含水率有明显的台阶跳。根据机制模型水淹动态分析,认为水平井低渗带储量占比太小时,高渗带为水平井的主要产液段,而当低渗带开始水淹时对整井的含水率不会有明显的影响,故含水率曲线不会出现台阶变化。

1.3 水平井含水台阶式上升原因分析

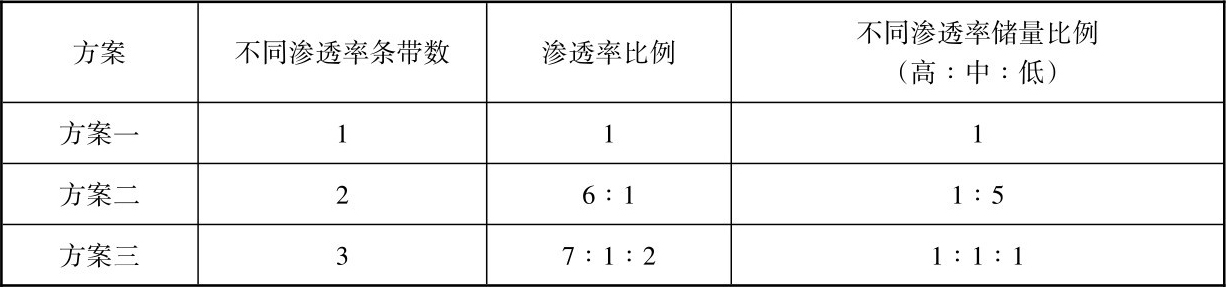

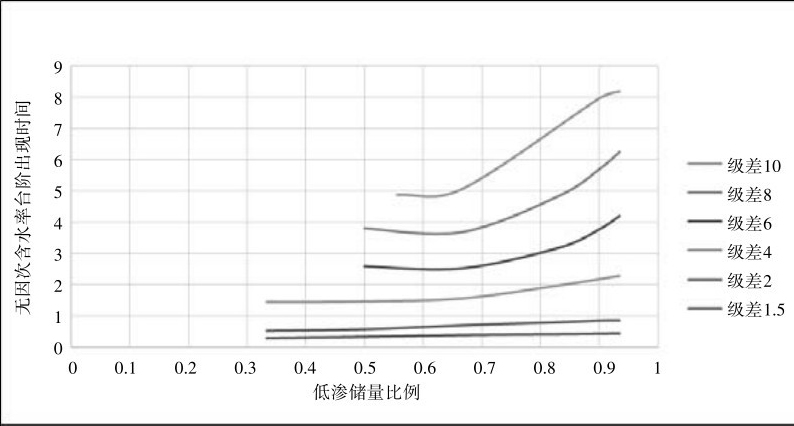

根据上述两组实验研究结果可知,水平井段储层渗透率级差和不同渗透率带储量比例均会对含水率曲线形态有直接的影响,造成水平井含水率的台阶式上升。而在油田实际生产过程中,部分水平井含水率会出现多次台阶式上升,为了进一步研究含水率台阶式上升次数的影响因素,在上述机制模型的基础上,通过改变高渗条带数设计了3个方案,方案1为均质模型,方案2存在1条高渗带,方案3存在2条高渗带,见表2。

表2 不同方案参数表

绘制不同方案的含水率和含水率导数的变化曲线(图3),可知储层非均质性造成不同渗透率水平段的水淹时间不同,从而造成含水率台阶上升。且如果水平井有 n 条高渗带,那么会出现 n 个台阶,相应的含水率导数曲线形态上会出现 n +1个驼峰,其中第一个驼峰代表水平井初始见水。

图3 各方案含水率及含水率导数曲线对比图

2 水平井含水率台阶式上升时间预测

2.1 无因次含水率台阶出现时间的计算

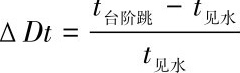

由上述研究可知,渗透率级差和高低渗储量占比的不同均会对含水率的变化规律产生影响。而水平井的见水时间不仅与储层物性有关,还与注采井距等参数有关。为了消掉其他参数的影响,更准确地预测含水率出现台阶的时间,本次研究引入无因次含水率台阶出现时间概念,定义其等于含水率台阶出现时间与见水时间的差值除以见水时间。

根据无因次含水率台阶出现时间的定义可知,无因次含水率台阶出现时间越大,即水平井见水后,含水率出现台阶跳时间越晚;无因次含水率台阶出现时间越小,即水平井见水后,含水率出现台阶跳时间越早。

2.2 无因次含水率台阶出现时间图版建立

根据第一部分机制研究结果,计算各参数条件下的无因次含水率台阶出现时间,并绘制成理论图版(图4)。在实际生产过程中,当一口水平井见水后,已知水平井周边的渗透率级差和高低渗储量比例,就可根据理论图版预测该井是否会出现含水率台阶跳以及预测无因次含水率台阶出现时间,从而能更好地指导水平井水淹动态认识以及后续的剩余油挖潜。

图4 无因次含水率台阶出现时间图版

由无因次含水率台阶出现时间图版可知,低渗储量比例越大,无因次含水率台阶出现时间越大,即水平井见水后,含水率出现台阶跳时间越晚;渗透率级差越大,无因次含水率台阶出现时间越大;当级差≤1.5时,含水不会出现明显的台阶上升;当低渗储量比例≤0.3,含水不会出现明显的台阶上升。

3 矿场应用

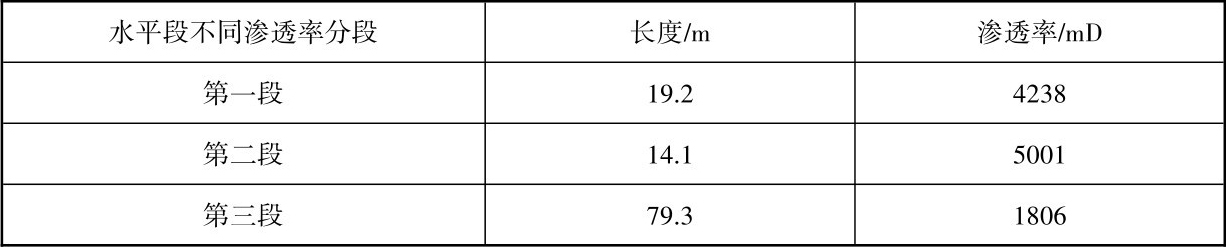

BZ油田位于渤海南部海域,目的层是明化镇组,沉积类型为浅水三角洲沉积和河流相沉积。油田属高孔高渗中轻质油田,采用注水开发方式,井型主要为水平井。统计该油田水平井含水率变化规律,与上述研究结论基本一致。以A15H井为例,目前该井累产仅3.2万m 3 ,含水率已达到90%,在生产过程中共出现1个台阶(图5)。计算A15H井无因次含水率台阶出现时间是0.68,根据理论图版预测该井无因次含水率台阶出现时间是0.72,误差仅5.9%,验证了理论图版的准确性。

图5 A15H井含水率变化曲线

根据该井水平段测井渗透率分布来看(表3),一共分为3个段,第二段由于渗透率最高会最早水淹,而第一段和第二段的渗透率级差仅为1.2,根据上述研究可知当级差≤1.5时,含水不会出现明显的台阶上升,因此认为第一段水平段水淹时含水率不会出现明显的台阶上升,而在第三段水平段全面水淹时会出现一次含水率台阶跳。故A15H井在实际生产过程中的含水台阶跳反映的是第三段水平段的全面水淹。

表3 A15H井水平段参数表

虽然A15H井累产油量仅3.2万m 3 ,但是根据上述分析可知,该井水平井段已全面水淹,井周围潜力不大。为进一步动用相对低渗段的剩余油 [10] ,抑制相对高渗段的低效水循环,建议对A15H井对应注水井实施调剖措施,措施见效后A15H井日增油12m 3 ,含水率下降9%,措施效果明显。

4 结论

①水平井周边的储层非均质性是含水率台阶上升的主要原因。如果水平井有 n 条高渗带,那么会出现 n 个台阶,相应的含水率导数曲线形态上会出现 n +1个驼峰。

②引入无因次含水率台阶出现时间并编制无因次含水率台阶出现时间理论图版,来指导水平井水淹动态认识和含水率变化预测。根据理论图版可知,当渗透率级差≤1.5或低渗储量比例≤0.3时,含水率不会出现明显的台阶上升。

③在高低渗储量比例一定的条件下,渗透率级差越大,见水越早,见水后含水率台阶上升出现越晚;在级差一定的条件下,低渗储量占比越小,见水越晚,见水后含水率台阶上升出现越晚。

④BZ油田水平井实际含水率变化与理论研究基本一致,含水率台阶跳出现时间预测精度高。研究成果可用来预测注水油藏水平井含水变化趋势,并指导水平井水淹动态认识及剩余油挖潜。

参考文献

[1] 王家禄,刘玉章,江如意,等.水平井开采底水油藏水脊脊进规律的模拟[J].石油勘探与开发,2007,34(5):590-593.

[2] 李立峰,岳湘安,李良川,等.底水油藏水平井开发水脊规律研究[J].油气地质与采收率,2013,20(1):89-95.

[3] 刘欣颖,胡平.非均质底水油藏水平井三维物理模拟实验[J].石油学报,2011,32(6):1012-1016.

[4] 姜汉桥,李俊键,李杰.底水油藏水平井水淹规律数值模拟研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,31(6):172-176.

[5] 周代余,江同文,冯积累,等.底水油藏水平井水淹动态和水淹模式研究[J].石油学报,2004,25(6):73-77.

[6] 毕永斌,张梅,马桂芝.复杂断块油藏水平井见水特征及影响因素研究[J].断块油气田,2011,18(1):79-82.

[7] 曹立迎,刘慧卿,张宗元,等.边水油藏水平井见水规律及控水措施研究[J].断块油气田,2010,17(4):448-450.

[8] 李林,罗东红,陶彬,等.番禺油田薄层边底水稠油油藏水平井含水率上升特征[J].油气地质与采收率,2016,23(3):106-110.

[9] 李传亮,朱苏阳.关于油藏含水上升规律的若干问题[J].岩性油气藏,2016,28(3):1-5.

[10] 苑志旺,杨宝泉,杨莉,等.深水浊积砂岩油田含水上升机理及优化注水技术——以西非尼日尔三角洲盆地AKPO油田为例[J].石油勘探与开发,2018,45(2):287-296.