蓬莱19-3油田明下段储层沉积模式与水平井开发实践

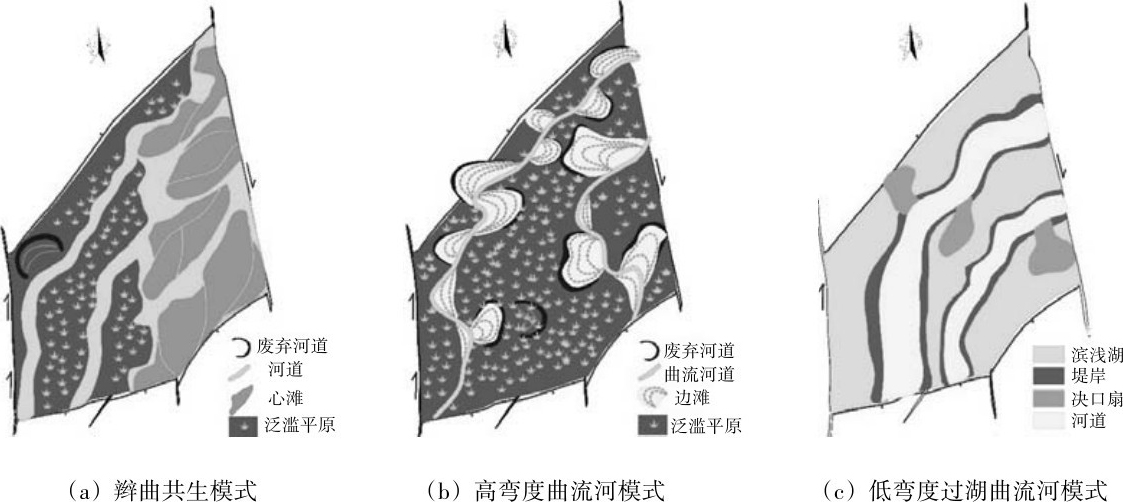

摘要: 为了揭示蓬莱19-3油田明下段储层沉积模式,首先,综合利用孢粉、藻类等古生物、取芯资料等恢复了新近纪的古气候与沉积环境。在此基础上,综合岩芯层理结构、测井相、地震相,划分了沉积微相,确定了沉积模式及机制。研究认为:明下段沉积时期,盆地边缘日趋平原化,气候温暖潮湿,沉积环境逐渐由水上演变为水下沉积环境。受控于该地质背景,在明下段初期的L40油组L44小层,发育辫曲共生沉积模式。L42~L40小层,地形进一步变缓,发育高弯度曲流河沉积模式,沉积微相以边滩为主。L30~L20油组时期,地势更加平缓,滨湖相与浅湖相频繁交替,以水下沉积环境为主,发育低弯度过湖曲流河沉积模式,以河道充填为主。基于对储层沉积模式以及内部结构再认识,通过油藏数值模拟,针对不同类型的砂体制定了不同的水平井布井原则,取得了较好的开发效果。

关键词: 低弯度过湖曲流河;高弯度曲流河;辫曲共生;水平井;布井原则

1 沉积背景

1.1 古地貌

新近纪,渤海湾盆地进入拗陷期,断层活动减弱。经过馆陶组时期的“填平补齐”,至明下段时期,盆地边缘地形逐渐由陡变缓,趋于平原化。跨工区地震剖面显示,明下段时期,地层厚度稳定,指示了该时期古地貌坡度较小、地形平缓的古地貌特征。

1.2 古气候及沉积环境

通过孢粉、藻类等古生物资料,恢复了明下段时期古气候,该时期气候由馆陶组时期的温带气候迅速转变为亚热带气候,气候以湿热为特征,湖相藻类极为繁盛,喜热分子含量高。从早期的L40油组至中期的L10油组,藻类植物有逐渐增多的趋势,指示了湖平面不断上升,湖泊面积逐渐增大。

泥岩颜色对沉积环境有较好的指示作用,对比L40~L10的泥岩颜色,分析明下段时期水体环境的演化规律。L40油组以红褐色泥岩为主,指示了氧化环境,为陆上沉积。L30~L10油组泥岩颜色逐渐发生递变,由灰绿色逐渐变为黑绿色,指示了弱还原-强还原环境,为水下沉积,且水体深度逐渐增加。

2 沉积模式

蓬莱19-3油田馆陶组时期为辫状河沉积,由于古地貌、古气候的进一步演化,至明下段时期,沉积环境以及沉积体系均逐渐发生转变,形成了多种类型的沉积模式。

2.1 辫曲共生沉积模式

辫曲共生模式是一种辫状河向曲流河转化的过渡相类型,兼具辫状河与曲流河的特征,总体表现为砂体宽度变化较大,辫状河部分与曲流河部分差异明显 [1-2] 。辫状河部分表现为多河道、弯曲度小、心滩较发育的特点;曲流河部分表现为河道弯度较大,河道滞留沉积、小型边滩沉积比较发育的特点。该模式主要发育在L40油组底部L44小层,在平面上表现为局部厚度大、展布面积广、连续性强,具有心滩的展布特征;同时,在辫流带之外发育有窄条带状小型曲流河砂体[图1(a)]。

2.2 高弯度曲流河沉积模式

高弯度曲流河为一般意义上的正常曲流河,主要发育在L40油组的中上部L42~L40小层,该时期由于古地貌进一步平缓、气候更加湿热多雨,其河道下切能力较弱,侧向摆动能力较强,以边滩沉积为主,多期次边滩由河道以及废弃河道串连,在平面上可连片发育,局部厚度较大[图1(b)]。

2.3 低弯度过湖曲流河沉积模式

常规低弯度曲流河,往往形成于干旱-半干旱气候条件下,其沉积环境为陆上沉积,河床与河床内部有大量植物生长,增大河岸的稳定性,因此形成低弯度曲流河 [3-5] 。

有别于常规低弯度曲流河,低弯度过湖曲流河,则形成于温暖湿润、水源充沛的气候条件下,沉积基准面相对较高。在盛水期,水源充沛,湖盆较大,河道位于湖面之下,以垂向加积作用为主,对凹侧堤岸的冲刷较弱,水下天然堤较为稳固,储层以水平层理或块状层理为主。在枯水期,基准面持续下降,天然堤率先出露水面,在植被的加固下,堤岸具有较强的稳定性。河床出露水面后,下切作用较强,对早期砂体有较强的冲刷改造作用,在河床内形成下切谷,另外,对下切谷凹侧堤岸具有较强的冲刷作用,导致侧向摆动频繁,以侧向加积为主。

该模式主要发育于L30~L20油组,该时期气候炎热湿润,水量充沛,地势更近平缓,湖盆面积受气候波动影响较大,沉积环境变化较快。砂体为河道砂,呈窄条带状发育[图1(c)]。

图1 明下段储层沉积模式

3 有利储层特征及水平井布井原则

3.1 辫曲共生模式

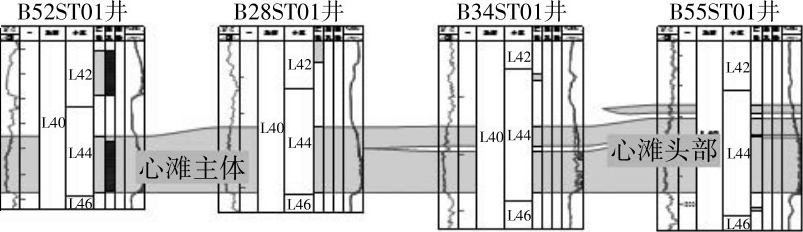

3.1.1 有利储层特征

辫曲共生沉积,以辫状河心滩为有利砂体,心滩头部为迎水面,水动力强,以冲刷剥蚀为主,粒度粗,隔夹层发育较少。心滩主体区,以垂向加积为主,储层发育稳定,隔夹层发育较少。心滩两翼,由于双向环流的影响,以侧向加积为主,部分落淤层发育稳定,横向具有一定遮挡作用。心滩尾部,为背水面,水动力最弱,残留泥岩较多,形成较稳定的隔夹层(图2)。

图2 辫状河心滩剖面(长轴方向)

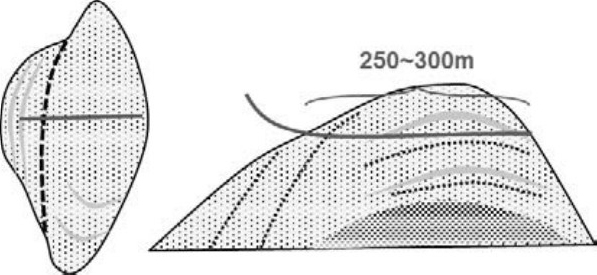

3.1.2 水平井布井原则

根据辫状河心滩储层结构特征,综合考虑累产油、水平段长度、水平段方位,结合数值模拟,制定了水平井布井原则。水平段垂直心滩长轴方向部署,贯穿侧积体与心滩主体,累产油最高。当水平段长度达到250~350m时,累产油接近最高;当水平段超过350m,累产油随水平段长度变化不明显,因此水平段长度以250~350m为最佳(图3)。

图3 辫状河心滩布井模式图

3.2 高弯度曲流河模式

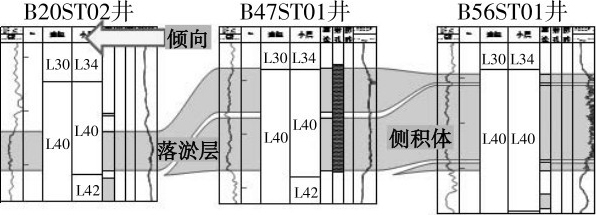

3.2.1 有利储层特征

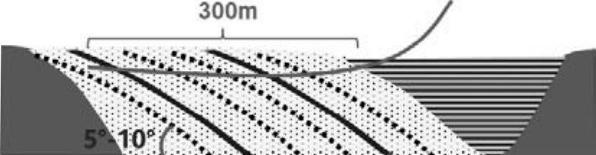

高弯度曲流河,以边滩砂体为主,储层内部隔夹层较为发育。根据岩芯侧积体平行层理的倾角以及废弃河道底部砂顶倾角,侧积体的倾角为5°~10°。洪泛泥岩形成规模较大的隔层横向展布具有稳定性。短期小规模洪水形成的落淤层,经后期河道冲刷剥蚀,形成夹层,横向展布不稳定。废弃河道位于末期侧积体的前缘,岩性以泥岩为主,由于河道废弃具有突发性,废弃河道泥岩与下伏河道砂接触面为岩性突变面 [6-13] (图4)。

图4 辫状河心滩剖面(顺侧积体倾向)

3.2.2 水平井布井原则

边滩砂体为侧向加积,落淤层有一定的稳定性,因此,在顺侧积体倾向方向上对流体有一定的遮挡作用。数值模拟显示,水平段方位平行于侧积体倾向方向,其累产要高于垂直侧积体倾向方向,且水平段长度300m最佳(图5)。

图5 曲流河边滩布井模式图

3.3 低弯度过湖曲流河模式

3.3.1 有利储层特征

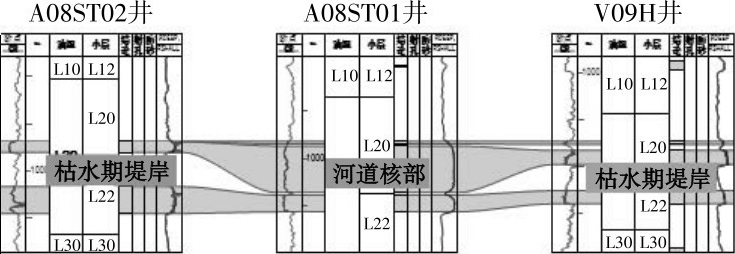

低弯度过湖曲流河,以垂向加积河道砂为主。河道核部稳定,多期河道纵向切割叠置,由于枯水期较强的下切作用,对早期的洪泛泥岩有较强的破坏作用,残余泥岩层规模较小,隔夹层发育较少。而对于河道边部,底冲刷作用较弱,泥岩残留较多,隔夹层较发育(图6)。

图6 低弯度过湖曲流河剖面(垂直河道方向)

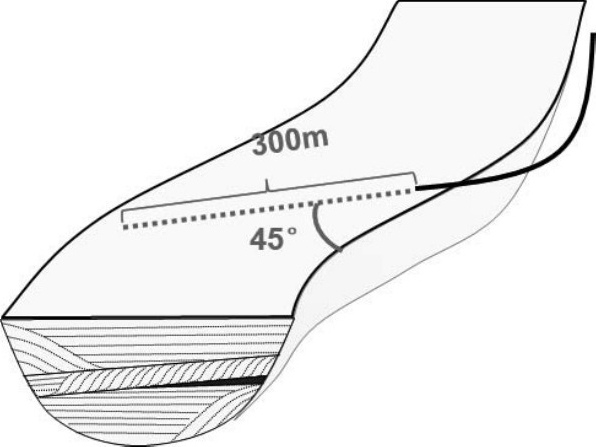

3.3.2 水平井布井原则

低弯度过湖曲流河河道砂体,河道核部厚度大,物性好,是有利布井位置。数值模拟水平段方位与河道主流线交角,通过多角度对比,认为水平段与河道呈45°角,其累产油最高,注采水平井网驱油效率最高,开发效果最好。水平段长度300m最佳(图7)。

图7 低弯度过湖曲流河布井模式图

4 实施效果

按照以上原则在蓬莱19-3油田明化镇组部署水平井,取得了很好的开发效果,水平油井与水平注水井均能达到钻前配产或配注。水平注采井间具有明显的动态响应,能够在快速高效开发明化镇组储量的同时,及时补充地层能量。

5 结论

①蓬莱19-3油田明下段沉积体系先后经历了辫曲共生河流相、高弯度曲流河、低弯度曲流河的演化历程。

②辫曲共生模式,心滩为部署水平井最有利砂体,水平段应垂直心滩长轴方向部署,水平段长度250~350m为最佳。

③高弯度曲流河模式,边滩为部署水平井最有利砂体,水平段方位应平行于侧积体倾向方向,水平段长度300m为最佳。

④低弯度过湖曲流河模式,河道砂体核部为部署水平井最有利部位,水平段应与河道呈45°角,水平段长度300m为最佳。

参考文献

[1] 谭程鹏,于兴河,李胜利,等.辫状河—曲流河转换模式探讨——以准噶尔盆地南缘头屯河组露头为例[J].沉积学报,2014,32(3):450-458.

[2] 郭岭,姜在兴,李瑞锋.一种辫状河—曲流河复合沉积体层序特征及其成因[J].大庆石油学院学报,2011,35(2):29-33.

[3] 杨婷,金振奎,张雷等.低弯度曲流河露头储层地质模型及应用实例[J].沉积于特提斯地质,2017,37(2):96-102.

[4] 李嘉光.干旱湖盆曲流河末端细粒沉积体系及沉积模式[J].地球科学,2018,43(增刊1):264-276.

[5] 楼章华,赵霞飞.准噶尔盆地低弯度河和曲流河沉积细段与粗段厚度比的反常现象及沉积过程[J].成都地质学院学报,1991,18(3):61-68.

[6] 王海峰,范廷恩,宋来明,等.高弯度曲流河砂体规模定量表征研究[J].沉积学报,2017,35(2):279-289.

[7] 刘超,赵春明,廖新武,等.海上油田大井距条件下曲流河储层内部构型精细解剖及应用分析[J].中国海上油气,2014,26(1):58-64.

[8] 张涛,林承焰,张宪国,等.开发尺度的曲流河储层内部结构地震沉积学解释方法[J].地学前缘,2012,19(2):74-80.

[9] 甘立琴,苏进昌,谢岳,等.曲流河储层隔夹层研究——以秦皇岛32-6油田为例[J].岩性油气藏,2017,29(6):128-134.

[10] 杨晓萍,赵文智,邹才能,等.低渗透储层成因机理及优质储层形成与分布[J].石油学报,2007,28(4):57-60.

[11] 柳成志,辛仁臣,郝景波,等.松辽盆地北部齐北地区杨大城子油层河流相沉积特征[J].大庆石油学院学报,1998,22(1):71-74.

[12] 孙天建,李胜利,许磊,等.长春岭油田C107区块扶余油层密井网曲流河储层构型分析[J].地学前缘,2012,19(2):126-132.

[13] 程岳宏,于兴河,刘玉梅,等.正常曲流河道与深水弯曲水道的特征及异同点[J].地质科技情报,2012,31(1):72-81.