水驱油藏开发中后期精细调整挖潜研究

摘要: 长期水驱条件下,水驱油藏储层的微观结构和宏观参数发生了较大的变化。但目前常规岩芯驱替实验和油藏数值模拟技术难以定量评价和表征水驱油藏开发过程中储层参数的动态变化,造成油田开发中后期剩余油分布预测精度不高。为了实现油田稳油控水、有效调整挖潜与提高采收率,需要对水驱油藏储层参数时变规律有更加深入的认识。以WA油田为研究靶区,选取代表性高渗岩芯开展高倍水驱实验,获得了储层参数时变规律,并开发了储层参数时变数值模拟方法。与常规模型相比,时变模型大幅提高了历史拟合与开发指标预测精度,消除了常规模型存在的剩余油较多、剩余油富集区分布范围较广的假象,剩余油分布认识更加准确。

关键词: 水驱油藏;储层参数时变;数值模拟;调整挖潜

1 前言

长期水驱条件下,水驱油藏储层的微观结构和宏观参数发生了较大的变化,这一观点已广泛被业内认可 [1-6] 。南海西部油田以天然水驱和注水开发为主,目前总体上已处于中高含水期,主力油藏进入开发中后期,其中WA油田岩芯采用行业标准驱替30PV的驱油效率仅53%,而目前采出程度已超过59%,常规驱替实验获得的驱油效率明显低于矿场开发实践认识,造成油田开发中后期剩余油分布和开发指标预测精度不高。为了实现油田稳油控水、有效调整挖潜与提高采收率,需要对水驱油藏储层参数时变规律有更加深入的认识。

2 储层参数时变机制实验

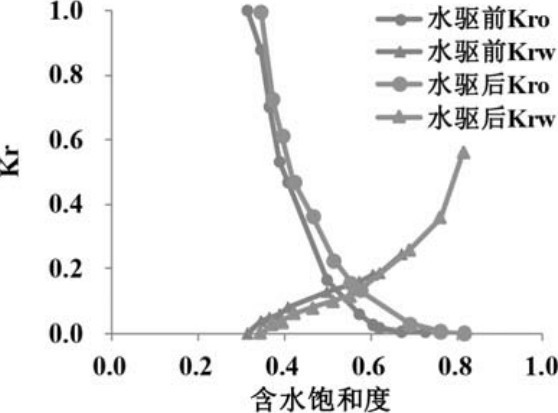

以WA油田为研究靶区,选取代表性高渗岩芯开展高倍水驱实验,9-3-14#、9-2-24#、9-3-15#岩芯采用3.0mL/min分别驱替至100m、200m、300m水通量(表1),认识了储层参数时变规律及内在机制。

表1 高倍水驱实验条件

2.1 储层参数变化规律

2.1.1 水驱前后相渗曲线变化

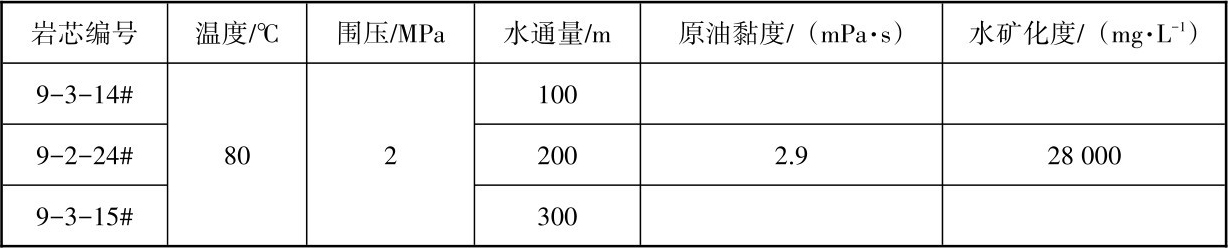

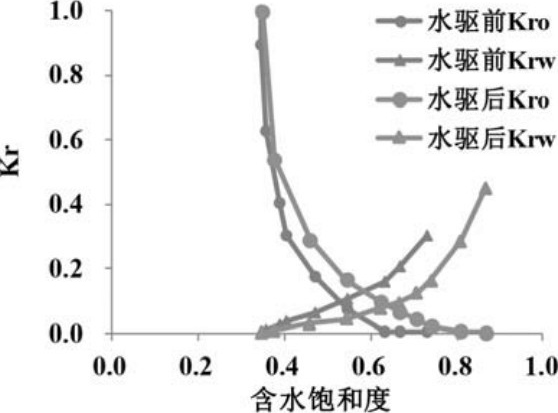

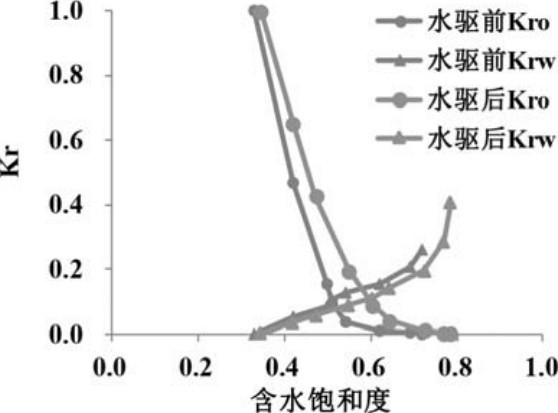

水驱前后相渗曲线变化如图1~图3所示,水驱后Kro曲线右移,Krw曲线下移,等渗点右移。

图1 9-3-14#岩芯水驱前后相渗曲线变化

图2 9-2-24#岩芯水驱前后相渗曲线变化

图3 9-3-15#岩芯水驱前后相渗曲线变化

2.1.2 水驱过程中驱油效率、Kw(Sor)变化

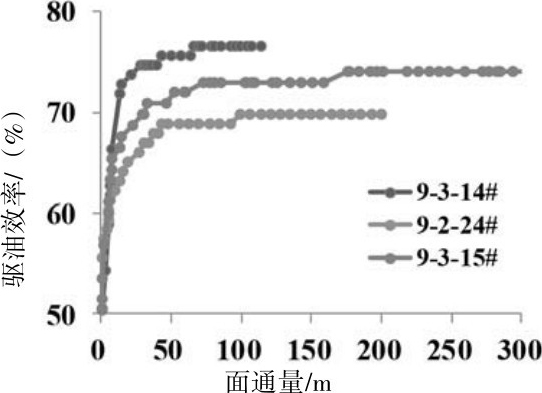

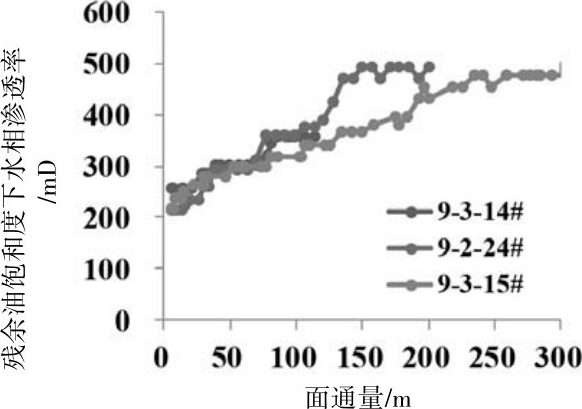

驱油效率、残余油饱和度下水相渗透率变化如图4、图5所示。由于这3块地层岩芯可对比性不强,但具有类似的整体变化趋势,水驱初期驱油效率、Kw(Sor)增加速率较快,之后逐渐变缓。

图4 高倍水驱过程中驱油效率变化

图5 高倍水驱过程中Kw(Sor)变化

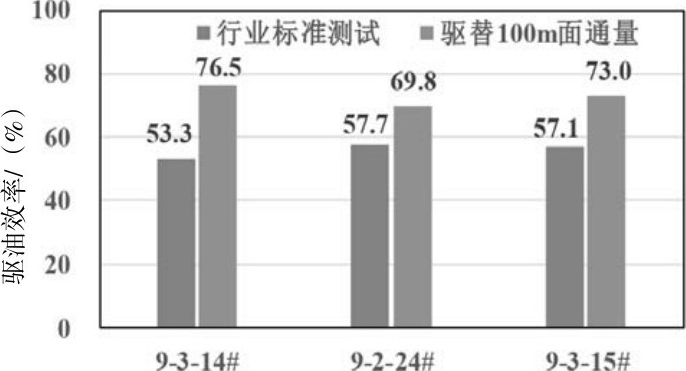

以行业标准规定的岩芯驱替30PV时的驱油效率作为参考点,继续驱替至100m面通量,驱油效率增幅为12.1%~23.2%,平均约17.1%(图6)。

图6 高倍水驱驱油效率增幅

2.2 储层参数变化机制

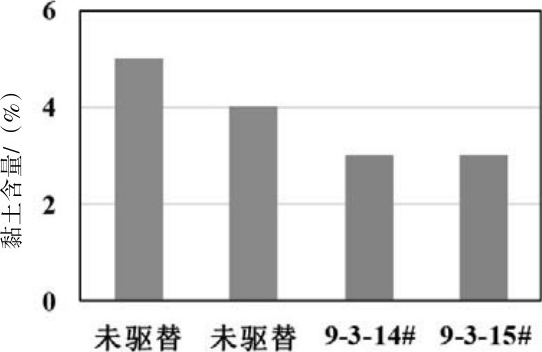

从水驱前后黏土矿物总量变化来看(图7),水驱后黏土总量降低1%~2%,表明储层内砂岩颗粒之间和岩石表面的黏土矿物受到机械冲刷及分散溶解等物理化学作用,黏土矿物颗粒从岩石孔隙表面脱离,随着渗流流体发生了运移,引起岩石孔隙结构与润湿性发生变化,使得岩石亲水性增强,残余油饱和度减小,驱油效率增大。

图7 水驱前后黏土含量变化

3 水驱油田开发中后期精细调整挖潜

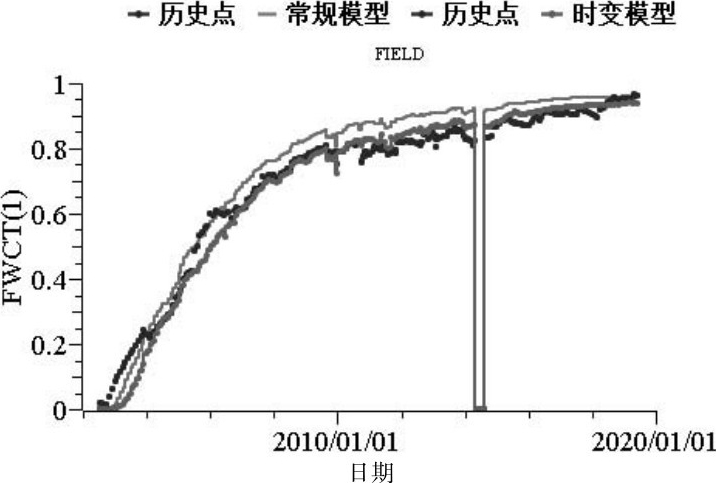

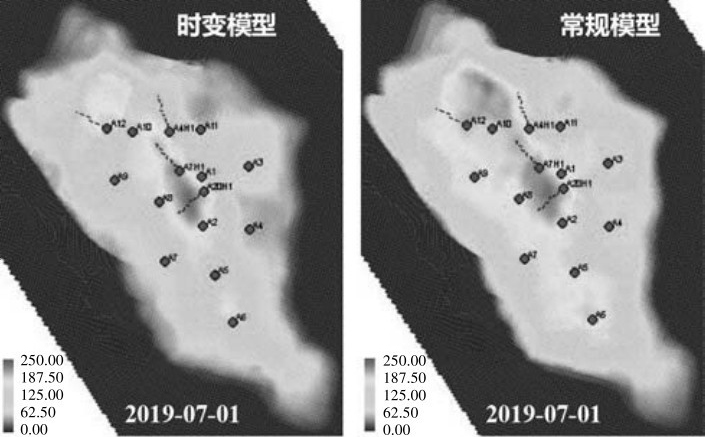

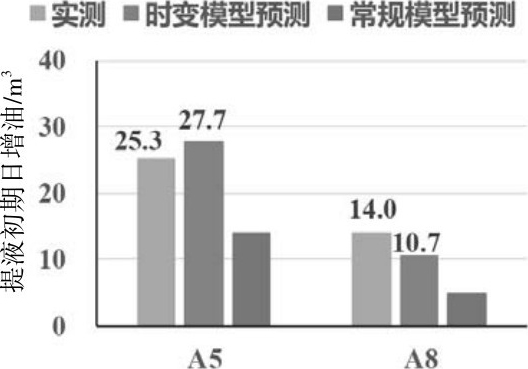

在实验认识基础上,开发了储层参数时变数值模拟方法,通过输入Sor、Krw(Sor)变化乘子与累积水驱强度关系列表,来表征水驱过程中的相渗曲线变化。WA油田应用表明,与常规模型相比,时变模型大幅提高了历史拟合精度(图8),消除了常规模型存在的剩余油较多、剩余油富集区分布范围较广的假象(图9),剩余油分布认识更加准确。从提液增油效果预测来看(图10),时变模型大幅提高了开发指标预测精度。

图8 常规模型与时变模型含水率拟合效果对比

图9 常规模型与时变模型剩余油储量丰度对比

图10 常规模型与时变模型提液日增油预测精度对比

4 结论与认识

①高倍水驱后Kro曲线右移,Krw曲线下移,等渗点右移,水湿性增强,更有利于原油采出。

②以行业标准规定的岩芯驱替30PV时的驱油效率作为参考点,继续驱替至100m面通量,驱油效率增幅为12.1%~23.2%,平均约17.1%。

③黏土矿物的分散、运移引起孔隙结构变好,流体渗流能力增强,驱油效率增大。

④时变模型大幅提高了历史拟合与开发指标预测精度,消除了常规模型存在的剩余油较多、剩余油富集区分布范围较广的假象,剩余油分布认识更加准确。

参考文献

[1] JAYASEKERA A J. Improved hydrocarbon recovery in the United Kingdom continental shelf:Past,present and future:SPE 75171[R]. [s. l.]:[s. n.],2002.

[2] 纪淑红,田昌炳,石成方,等.高含水阶段重新认识水驱油效率[J].石油勘探与开发,2012,39(3):338-345.

[3] 韩洁,宋新民,李军,等.扶余油田水驱开发渗流参数变化实验研究[J].科学技术与工程,2013,13(14):3846-3850.

[4] 张玉荣.分层注水渗流参数变化机理与配注参数动态调配方法研究[D].大庆:东北石油大学,2011.

[5] 高德波.基于不同尺度模拟研究渗流参数变化对渗流的影响[D].青岛:中国石油大学,2008.

[6] 徐春梅,张荣,马丽萍,等.注水开发储层的动态变化特征及影响因素分析[J].岩性油气藏,2010,22(Z1):89-92.