时移地震技术在开发末期气田深度挖潜中的研究及应用

摘要: 崖城13-1气田是我国海上投产的第一个大型整装气田,历经二十几年的高效开发,目前气田已经处于开发后期,多口井见水关停,产量递减严重。但生产动态数据显示,全气田仍存在约170亿m 3 动静储量差异,存在深度挖潜潜力。在多口井水淹的情况下,对气田进行深度挖潜,势必要对气藏进行动态监测,时移地震就是目前最有效的气藏监测技术。利用崖城13-1气田1992年、2001年、2018年采集的3批次地震资料进行时移地震研究,达到了监测由于开采导致的气水界面变化、振幅属性变化、剩余气分布等气藏监测的目的,为崖城13-1气田深度挖潜及管理决策提供重要依据。

关键词: 时移地震;气藏监测;气水界面;振幅属性;剩余气

引言

崖城13-1气田是中国海上第一个大型气田,构造位置处于琼东南盆地崖南凹陷西部的崖城13-1低凸起带北部,西邻莺歌海盆地,处在莺歌海盆地一号断裂带边部 [1-2] 。气田平面上分为6个区,包括NT区、N1区、N2区、S1区、S2区、S3区。其中N1、N2、S1区为开发的主体区,拥有相同的气水系统,S2区和S3区分别具有独立的气水系统 [3] 。

由于泥岩隔夹层的发育,气田纵向自下至上划分A、B、C、D4个流动单元 [4] ,历经20多年的高效开发,目前气田产量递减严重,且多口井水淹关停,其中开采N1及N2区的A2、A3、A5、A7见地层水关停,开采S1区的A13井见地层水关停,开采S2区的A14井见地层水关停后,在B流动单元进行堵水作业,实施后A14井恢复生产未见地层水 [5-8] 。在多口井水淹的情况下,对气田进行挖潜调整,就要对气藏进行动态监测。利用时移地震对崖城13-1气田由于开发导致的气水界面变化、振幅属性变化、剩余气变化进行动态监测,指导调整井实施。

1 海上非重复性时移地震采集

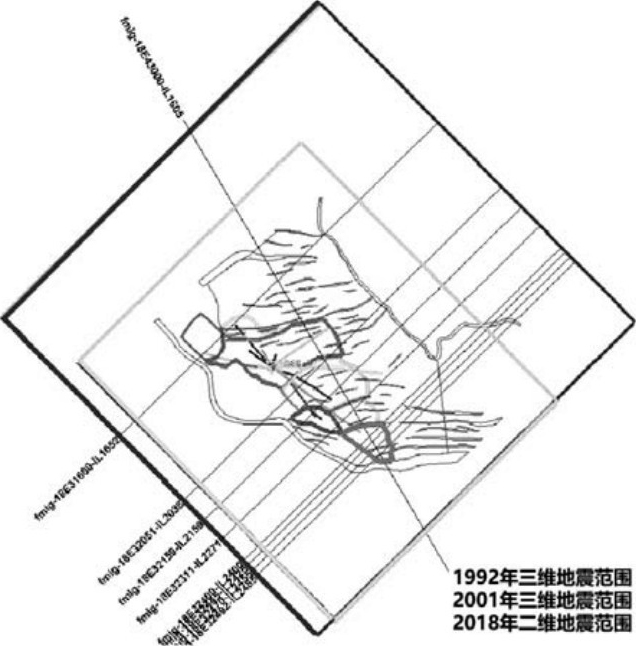

1992年崖城13-1气田采集了第一批三维地震资料,1996年1月气田正式投产,投产5年后,因为调整井揭示各区块压力变化差异较大,所以2001年重新采集三维地震资料。利用这两个年度的地震资料,首次在中国海上开展时移地震技术研究,尝试为气田开发调整提供技术支持,但由于气田投产时间只有5年,时移地震差异对比不明显 [9-10] 。高效开发二十几年后,为了实现低成本气田监测目的,2018年重采集9条宽线二维地震线,采集参数尽量与2001年采集保持一致 [11] 。利用6缆物探船进行宽线采集,监测测线部署方案遵循以下原则:

①结合生产动态信息,选择由于生产导致的压降大的区域;

②地震响应清楚,容易识别亮点和平点信息的细小变化;

③重点监测区块至少部署两条监测线,防止出现坏炮、坏道等;

④至少采集一条联络测线,进行相对差异对比;

⑤尽可能采集过井线。

基于以上原则,共设计9条监测线(图1),由北至南依次为:Inline1652,主要监测NT区;Inline2038,由于平台及电缆羽角影响,距离平台2km范围内无法部署测线,此条测线为距离平台最近的监测线,同时也是开采程度最高、压降最大的位置,主要监测N1、N2区;Inline2159,主要监测N2区,此监测线采集时出现300炮的坏炮,无法解编,因N2区部署了两条测线,所以未对后续分析对比产生实质的影响。Inline2271,主要监测S1区;Inline2400、2425、2455、2485,主要监测S2区,S2区为潜力挖潜重点区域,因此部署4条二维线。

图1 崖城13-1气田地震采集范围图

2 海上非重复性时移地震处理

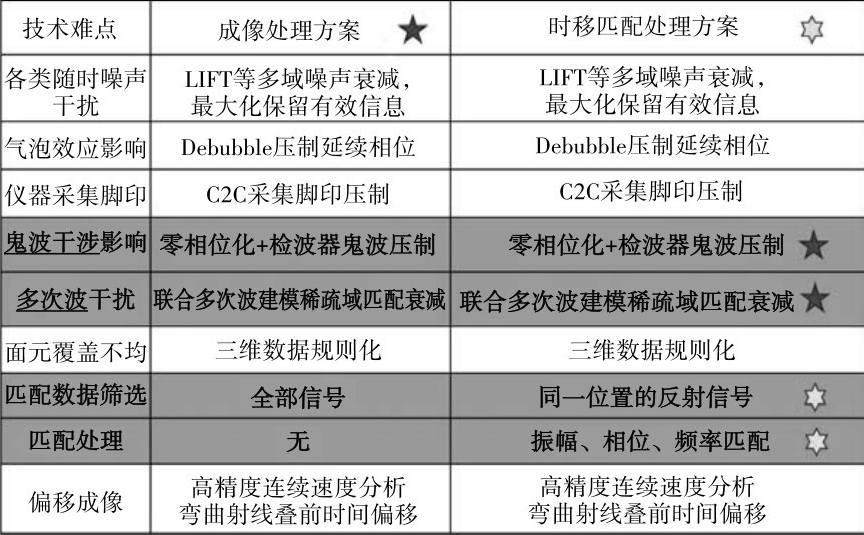

基于本次宽线二维地震处理的目的及需求,结合近些年处理技术的发展进步,尤其是鬼波压制及去多次波技术的进步 [12-14] ,制订了针对性的处理对策及方案,如图2所示。形成了两套处理方案:一是以成像处理为主,将2001年采集的三维地震进行抽线处理,抽取相对应的测线,与2018年采集的宽线二维地震采用相同的处理参数进行保真保幅处理,重点对比两批地震资料平点的变化情况,兼顾监测振幅属性变化;二是以一致性处理为主,将同一位置、相同覆盖次数的反射信号,进行振幅、相位及频率匹配的一致性处理,重点对比两批地震资料振幅属性的变化情况。

表1 处理技术对策及方案设计

3 海上非重复性时移地震解释

3.1 监测地震振幅属性变化

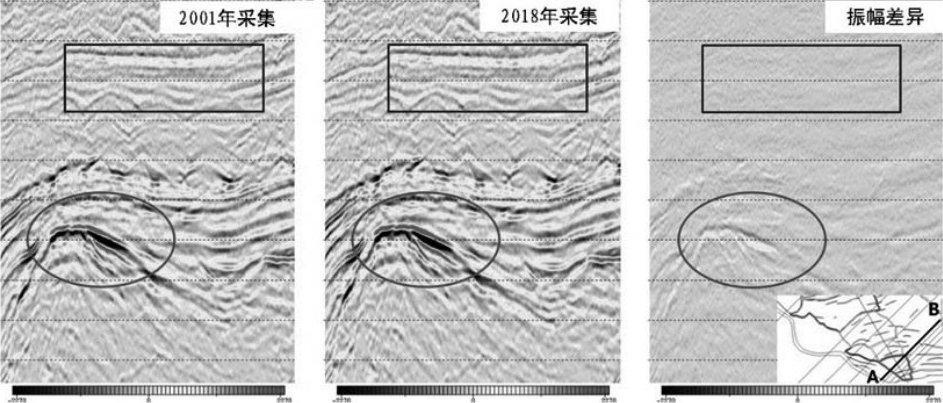

崖城13-1气田开发主要目的层位于中深层的陵三段,上覆存在大套泥岩。目的层受流体变化影响,可能会带来振幅变化,但上覆大套泥岩层段不受开采的影响,理论上应该不存在差异。因此一致性匹配处理中,主要选取目的层上覆大套泥岩层段作为匹配时窗,以新采集资料向老资料进行匹配。评价匹配效果的质量,主要以匹配时窗前后的差异为准。差异为零时,表示一致性匹配效果达到最优,此时目的层段的振幅差异可以直接反映流体或者压力的变化,从而指导靶区剩余气富集区的挖潜。

按照上述原理对Inline2400进行一致性匹配处理(图2),结果显示,蓝色方框中上覆大套泥岩层段振幅、频率、相位的差异得到很好地消除,匹配效果达到最优。此时,红色圆框中的目的层段储层振幅的变化即反映流体或压力的变化。振幅变化最明显的位置,即为S2块A14井动用的构造高部位,此位置生产动态上证实压降最大,动用程度相对较高。振幅属性的变化与生产动态认识完全吻合,达到了利用时移地震监测振幅属性变化的目的。

图2 Inline2400一致性处理结果

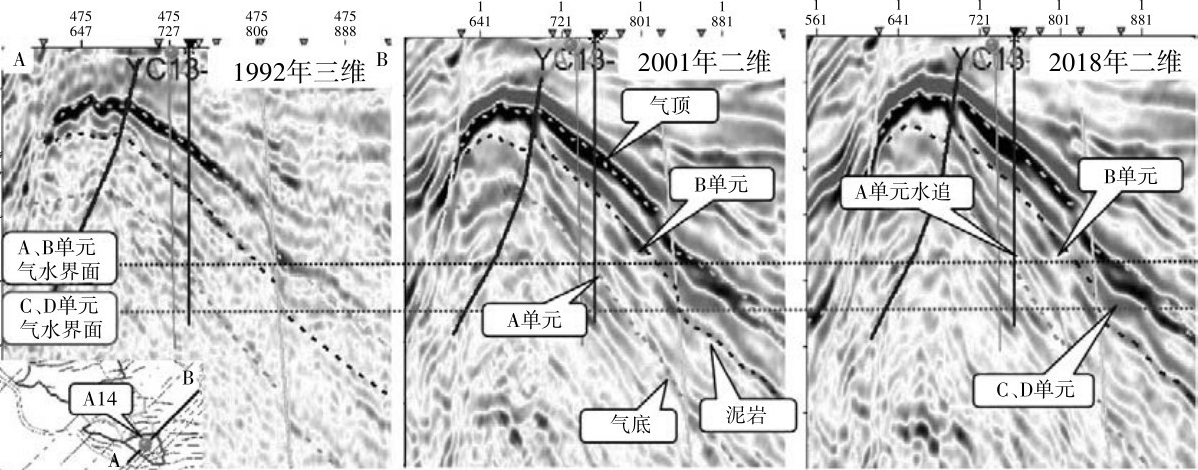

3.2 监测气水界面变化

S2区只有A14井生产,目前采出程度48.5%,压力系数0.27。A14井2001年投产,生产11年后2012年见地层水关停。2012年在A、B单元之间进行堵水作业,堵水后未产地层水,恢复正常生产。生产动态上说明储层纵向上A流动单元水追。

时移地震显示(图3),2001年较1992年气水界面基本没变,2018年A流动单元明显水追,B、C、D流动单元气水界面基本没变,与生产动态完全吻合。

图3 监测线Inline 2400时移地震剖面对比

3.3 潜力分析及调整井方案

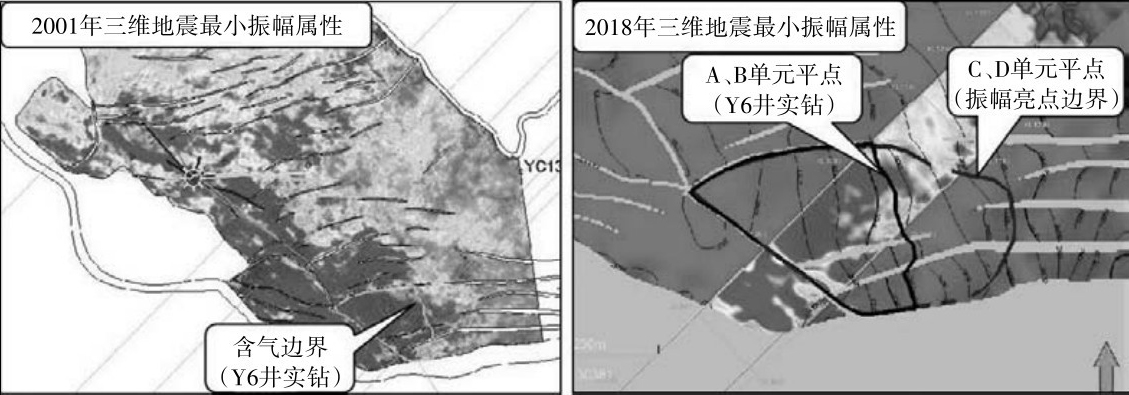

S2区Y6井钻遇气水界面,原认识为A、B、C、D流动单元具有相同气水界面(图4中黑丝虚线)。但从地震相分析发现,C、D流动单元与A、B流动单元存在两个不同平点的地震响应,C、D流动单元平点较A、B流动单元的更深(图4中红色虚线为C、D单元界面)。

通过上述时移地震监测结果可以得出,崖城13-1气田储层纵向非均质较强,泥岩具有较强的分隔作用,这就为A、B流动单元与C、D流动单元存在不同的气水界面提供地质基础。另外,从2001年三维地震最小振幅属性分析发现(图4),S2区最小振幅属性亮点区域较含气面积大,进一步证实,Y6井钻遇的气水界面为A、B流动单元界面,振幅亮点边界为C、D流动单元界面。

图4 新老三维地震最小振幅属性对比图

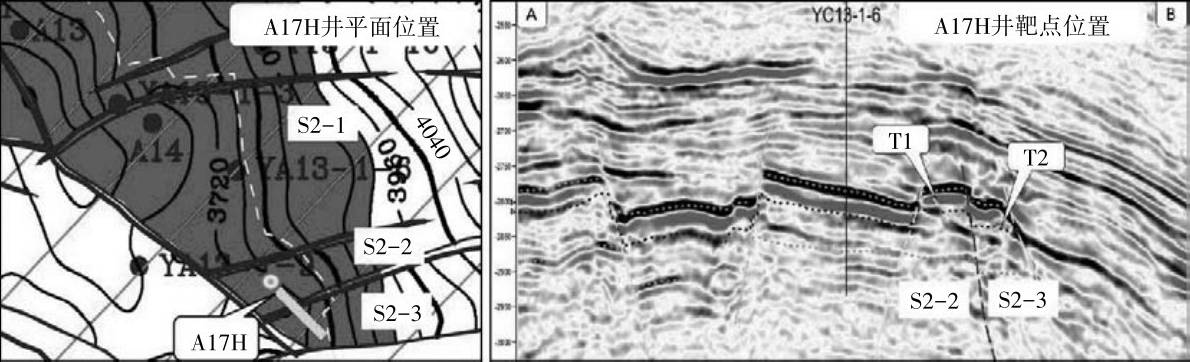

另外,2018年采集的宽线二维地震资料,过S2区的4条航海线完全相邻,中间无缺线。相对于单条航海线的横向孔径明显增大,开展了小块窄三维处理。从窄三维最小振幅属性分析发现(图5),S2区仍然表现为最小振幅属性亮点较含气面积大的特征,进一步证实振幅亮点边界为C、D流动单元界面。按照不同气水界面重新计算S2区储量,落实仍存在约40亿方储量未动用。

基于以上认识,在构造较高部位、储层厚度较大、属性亮点位置部署调整井A17H井,平面上动用S2-2、S2-3块,纵向上贯穿陵三段(图5)。采用水下井口,天然能量衰竭式开发,提高平台年限内区块采收率。计划2020年7月1日投产,生产年限12年,S22/S23采收率86.6%,单井最终累增气约10亿m 3 。

图5 调整井A17H井平面位置及过井地震剖面

4 结论

利用宽线二维进行时移地震研究在我国海上尚属首次,效果显著,不仅达到了监测气水界面、振幅属性、剩余气分布等气藏监测的目的,为崖城13-1气田深度挖潜及管理决策提供重要依据,而且为其他气田时移地震研究提供重要借鉴。总结得到以下结论:

①二维地震与三维地震同样可以进行时移地震研究,有效监测气田由于开发导致的气水界面、振幅属性等变化。

②海上时移地震采集,受平台、海况、费用等限制,无法做到完全的一致性采集,因此海上时移地震一致性处理至关重要,最大限度地消除由于采集带来的差异。

③时移地震的采集时机至关重要,采集间隔过短,则差异不明显,对比效果较差;采集间隔过长,则剩余潜力小,导致调整井因经济性问题无法实施。

参考文献

[1] 谢玉洪,童传新.崖城13-1气田天然气富集条件及成藏模式[J].天然气工业,2011,31(8):1-5.

[2] 赵东娜,朱筱敏,林金成,等.南海琼东南盆地崖13-1气田古近系陵水组海陆过渡带沉积特征及演化[J].古地理学报,2014,16(3):385-400.

[3] 张树林,夏斌,何家雄.崖城13-1气田构造模型和流动单元层模型的建立[J].断块油气藏,2005,12(5):1-4.

[4] 成涛,彭小东,吕新东,等.考虑水侵的多区隔板气藏物质平衡法动储量评价[J].中国海上油气,2017,29(1):71-76.

[5] 姜平,王雯娟,陈健,等.崖城13-1气田高效开发策略及实践[J].中国海上油气,2017,29(1):52-58.

[6] 王雯娟,成涛,欧阳铁兵,等.崖城13-1气田中后期高效开发难点及对策[J].天然气工业,2011,31(8):22-24.

[7] 雷霄,吕新东,王雯娟,等.崖城13-1气田水侵宏观评价技术及综合治水措施[J].中国海上油气,2017,29(1):59-64.

[8] 张辉,杨柳,洪楚侨,等.崖城13-1气田提高采收率技术研究与实践[J].中国海上油气,2017,29(1):83-88.

[9] 周家雄,孙月成.地震技术在崖城13-1气田开发中的应用[J].天然气工业,2011,31(8):6-11.

[10] 李绪宣,胡光义,范廷恩,等.海上油田时移地震技术适用条件及应用前景[J].中国海上油气,2015,27(6):48-52.

[11] 周家雄,谢玉洪,陈志宏,等.时移地震在中国海上气田的应用[J].石油地球物理勘探,2011,46(2):285-292.

[12] 邬达理,李宗杰,蒋波,等.陆上非重复性时移地震资料处理存在的问题与对策.石油物探,2015,54(4):427-434.

[13] 熊艳梅,徐春梅,邬达理,等.非刚性匹配技术在地震资料一致性处理中的应用[J].地球物理学进展,2017,32(1):306-310.

[14] 张治忠,尹成,谢岚,等.基于变水速模型驱动的深水水层多次波压制技术研究与应用[J].石油物探,2018,57(1):113-121.