渤中19-6凝析气田太古界潜山储集体发育模式

摘要: 为建立潜山地质模式,指导裂缝空间分布预测、储量品质评价及井位井网设计等,综合运用岩芯、薄片、测井、测试及野外地质露头资料对潜山储层形成主控因素及空间发育规律进行了研究。认为太古界变质岩潜纵向上分为风化带和内幕带两套储集体,两套储集体形成的主控因素及发育规律有差异。风化带主要受岩石矿物组成、构造断裂和风化淋滤三大因素影响,储层发育连片,整体呈“似层状”分布模式。内幕带储层受岩石矿物组成和内幕高角度断层控制,储集空间以构造裂缝为主,储层沿高角度断层呈不连续的带状分布。太古界潜山地质模式的认识有效指导了潜山储量品质评价,并为地质油藏方案井位、井网优化及分区配产提供了地质依据,有效推动了渤中19-6裂缝型潜山低渗凝析气田的方案编制。

关键词: 太古界潜山;裂缝;地质模式;开发方案

太古界变质岩潜山作为一种重要的油气藏类型越来越受到人们的重视,其岩石构成主要是岩浆岩和变质岩 [1] ,变质岩既有原岩为岩浆岩的正变质岩,也有原岩为沉积岩的副变质岩,部分油气田的太古界潜山岩性包含了多种变质岩类型。因此,太古界潜山特殊的岩性特征使得潜山内部结构、构造相比于沉积岩更为复杂多变,也对太古界潜山储集体形成机制、分布规律研究提出严峻挑战 [2] 。目前已发现的大部分太古界潜山油气藏气储集层主要分布在潜山顶部的风化带,储层从上往下逐渐变差。随着太古界潜山勘探开发的不断深入,人们逐渐发现潜山在其内幕带也发育储集体,特别是辽河兴隆台太古界潜山内幕储层的发现,不仅改变了人们对潜山储层物性自潜山顶面向下变差的认识,也增强了对太古界潜山内幕储集层的勘探信心 [3-5] 。渤中19-6太古界潜山在勘探过程中通过加深评价,除风化带储层外,在多口井的内幕带中也发现了有效储层,但目前对其储层发育模式及控制因素的研究、认识还不够深入。本文基于钻井、测井、测试等资料,综合阐述了渤中19-6太古界潜山储层的发育规律和地质模式,为该气田的开发方案编制提供地质依据。

1 地质概况

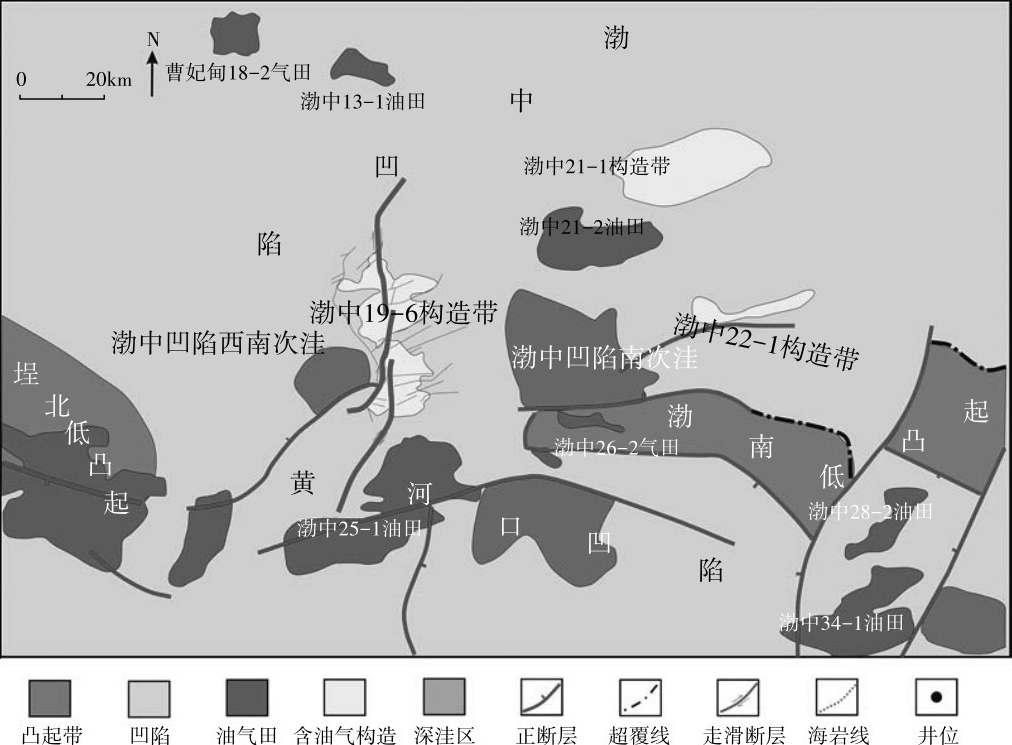

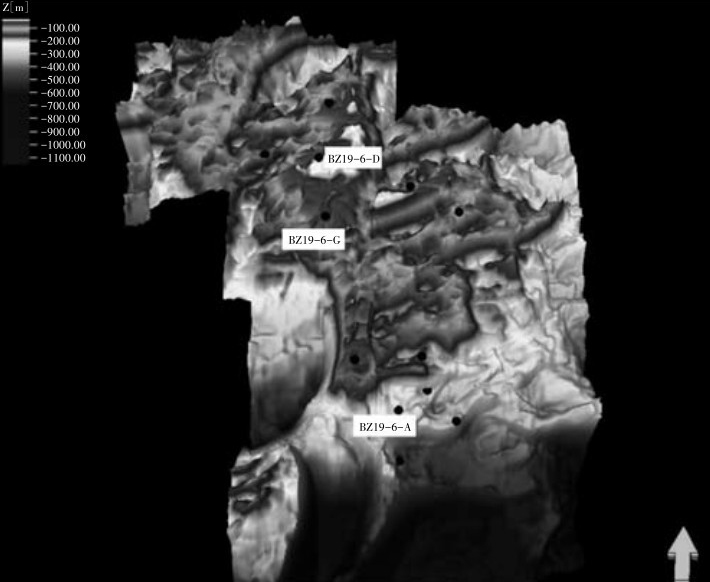

渤中19-6凝析气田位于渤中凹陷西南部,东南方向为渤南低凸起,西部为埕北低凸起,同时被渤中凹陷、沙南凹陷和黄河口凹陷所环绕,呈洼中隆的构造格局。渤中19-6构造被南北走向的郯庐断裂切割成东、西两部分,并进一步被近东西向次级断裂切割成复杂断块(图1) [6-8] 。

图1 渤中19-6凝析气田区域位置图

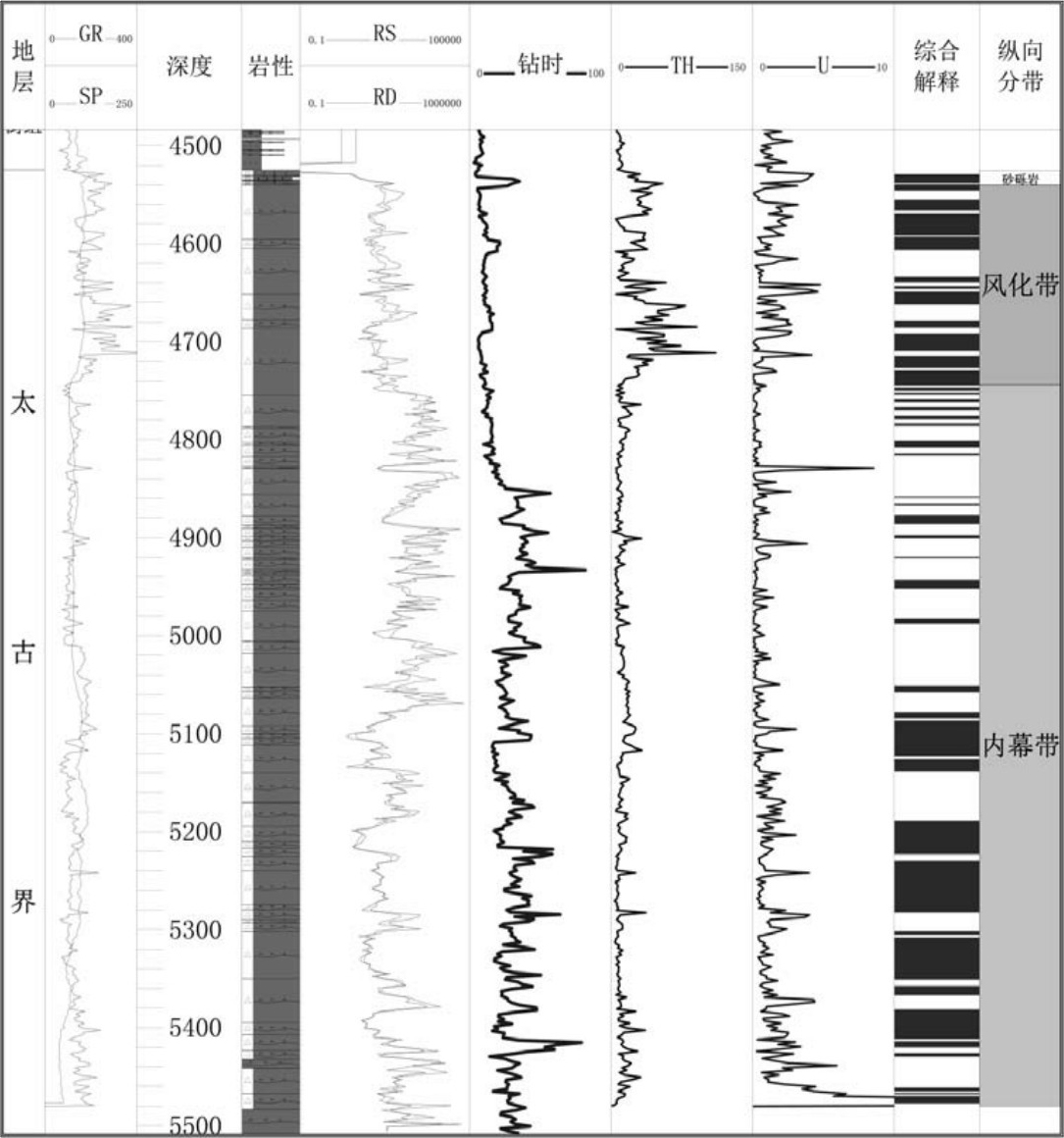

岩石类型、构造运动和风化淋滤作用是太古界变质岩潜山储层形成的三大控制因素 [9] 。通过对渤中19-6凝析气田已钻探井储层发育特征研究发现,该潜山储层纵向上可分为风化带储层和内幕带储层。风化带和内幕带储集性能的差异在物性以及钻时、电阻率等电测曲线上也有明显的体现。其中风化带越靠近潜山顶部,改造作用越强,储层发育越好 [10-14] 。统计发现,渤中19-6太古界潜山风化带裂缝较为发育,成像测井平均线裂缝密度3~6条/m,储集性能好,测井解释孔隙度2.4%~6.5%,净毛比0.33~0.62,而内幕带储集层整体较差,裂缝线密度0.8~1.2条/m,测井解释平均孔隙度1.7%~3.9%,净毛比小于0.35。从电测曲线上看,风化带裂缝发育,钻时和电阻率相对较低,钻时8~29min/m,电阻率170~1100Ω·m。另外,由于风化带受风化淋滤作用较强,黏土矿物增多,伽马能谱测井中TH、U含量较内幕带明显增高。内幕带致密层较为发育,钻时普遍较高12~52min/m,电阻率明显高于风化带700~22000Ω·m,由于内幕带受风化淋滤作用较弱,TH、U含量较内幕带明显降低(表1)。

表1 太古界潜山单井纵向分带特征

2 风化带储层主控因素及展布模式

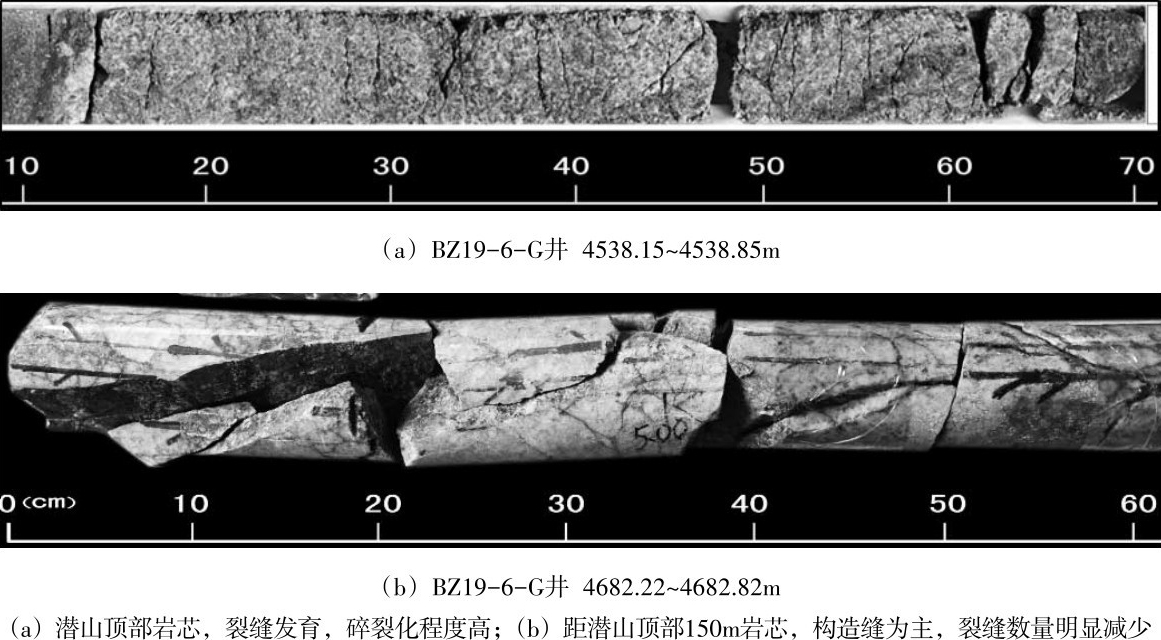

渤中19-6太古界潜山风化带厚度42~415m,厚度差异大,主要储集空间为构造裂缝、风化缝,其次是溶蚀缝、溶蚀孔等(图2、图3)。风化带储层受构造和风化淋滤双重作用控制,整体储层比较发育,空间连续性好,呈“似层状”分布。通过古地貌、断层、沟-脊、坡度等控制因素与风化带储层关系分析发现,风化带厚度主要受古地貌控制,古地貌构造越高,风化带厚度越大。同时,受局部断层、沟-脊、坡度等因素的调节作用,局部风化带储层厚度增大或减小。

图2 BZ19-6-G井太古界潜山岩芯特征

图3 微观孔缝特征

2.1 古地貌

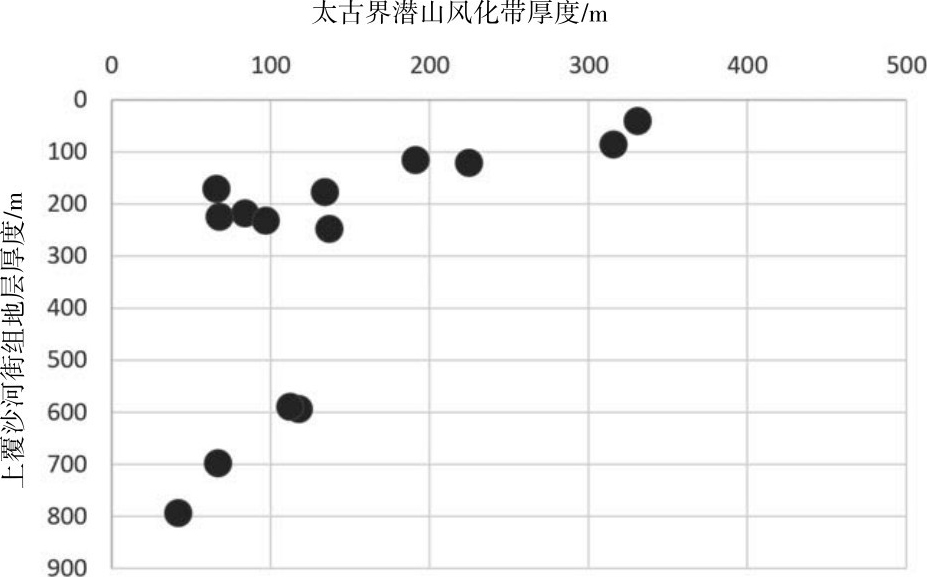

通过风化带厚度与各控制因素的相关性分析发现,渤中19-6潜山风化带厚度受古地貌控制明显。太古界潜山上覆沙河街组地层厚度分布规律基本能够反映出太古界潜山被埋藏之前的古地貌特征,统计发现,风化带厚度与潜山上覆沙河街组地层厚度相关性较好(图4),对应的古地貌构造高部位储层厚度大,向构造低部位储层厚度逐渐减薄。渤中19-6构造古近系地层沉积前的古地貌恢复结果显示研究区构造整体呈近南北向的构造脊形态(图5),构造脊部位风化带厚度最大,储层平均厚度213m,向两侧构造低部位厚度逐渐减薄,平均厚度仅为56m,整体表现为从构造高部位向低部位逐渐减薄的“似层状”鲤鱼背模式。

图4 太古界潜山风化带厚度与上覆沙河街组地层厚度交会图

图5 渤中19-6凝析气田太古界潜山古近系地层沉积前古地貌图

2.2 岩石类型

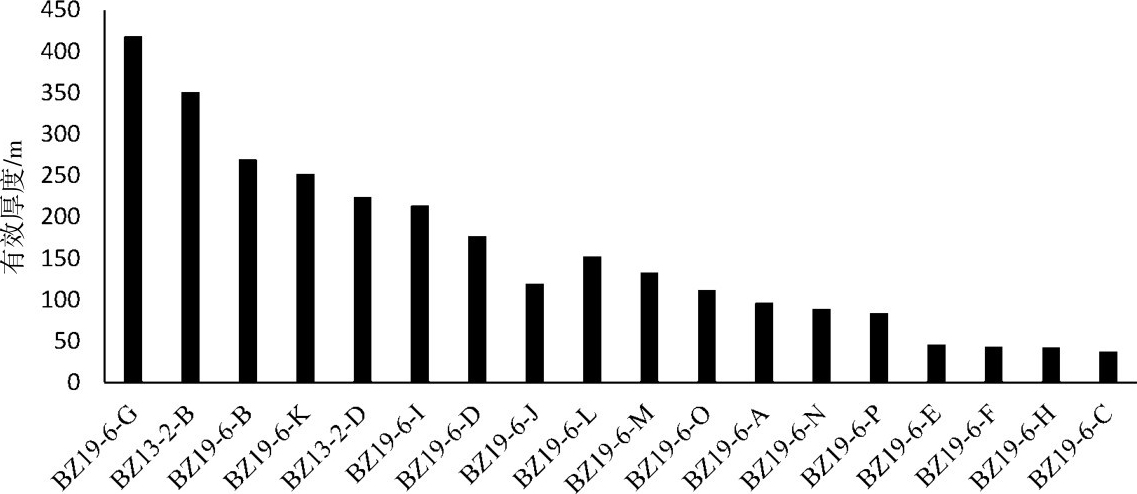

岩石类型是影响潜山储层发育的重要内因,特别是暗色矿物的含量直接影响了裂缝形成的难易程度。根据前人研究结果,黑云母、角闪石等暗色矿物为韧性矿物,不易形成构造裂缝,因此暗色矿物含量越高越不利于裂缝型储层的形成。统计发现,渤中19-6潜山中央构造脊东西两侧暗色矿物含量差异明显,其中西块暗色矿物含量低,平均暗色矿物含量3.9%,储层厚度120~420m,测试产量18万~31万m 3 /d,无阻流量45万~160万m 3 /d。东块暗色矿物含量较高,平均暗色矿物含量7.5%,储层厚度38~253m,测试产量1.1万~20万m 3 /d,无阻流量1.2万~70万m 3 /d,东块储层及测试差能明显比西块好(图6)。

图6 渤中19-6凝析气田不同井区储层厚度分布直方图

2.3 局部断层

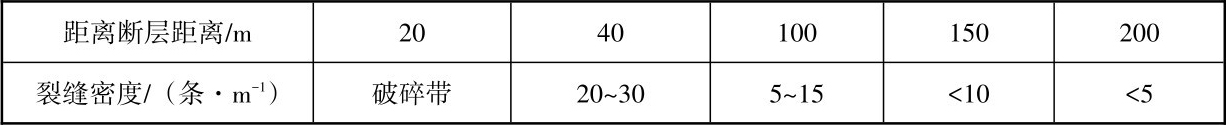

断层及断层周围一定范围内为应力集中区,往往会派生或次生一些构造裂缝,形成的构造裂缝不仅可以直接作为潜山岩体的储渗空间,也为岩体出露地表后的风化淋滤提供了基础 [9] 。类比其他潜山油气田及野外地质露头勘测结果显示,断层单侧影响裂缝发育的距离约为150m。对山东新泰野外一处断距为150~200m的断层进行观测,该断层上升盘出露太古界变质岩,在断层带核心约20m范围内裂缝相互切割,岩块基本完全碎裂,局部可见明显的断块角砾、靡棱岩等(图7)。随着距离断层距离增加,裂缝密度逐渐降低,距离断层约50m范围内裂缝密度为20~30条/m,50~100m范围内裂缝密度为5~15条/m,100~150范围内裂缝密度为3~10条/m(表2),当距离断层距离超过150m时,变质岩露头仅有零星裂缝发育,基本以致密岩块为主。在断层及其一定范围内由于裂缝发育,为后期的风化淋滤作用提供了便利,不仅岩块风化程度相比其他地方高,且沿裂缝风化的深度更大,最终形成的风化带厚度大,因此局部断层的发育会对风化带厚度起到一定的调节作用。

图7 山东泰安新泰地区断裂带野外地质露头特征

表2 新泰变质岩露头断层附近裂缝发育密度统计表

2.4 “沟-脊”微地貌

潜山在构造运动过程中除形成控制断块边界的较大规模断层外,还会派生出一些较小规模的断层,这些小断层使得断块内部潜山顶面呈现出高低起伏的初始地貌特征。同时,由于断层及断层附近裂缝发育集中,岩体风化剥蚀速度快,逐渐被侵蚀成为沟谷,经过长期的风化剥蚀之后潜山顶面就形成了高低起伏的“沟-脊”地貌。其中,“脊”为剥蚀残留高部位,风化带厚度大;“沟”为原断层位置被侵蚀而成的低谷部位,风化带厚度相对较薄。通过潜山顶面“沟-脊”微地貌的精细刻画能够进一步表征潜山风化带厚度的变化规律和分布特征。

2.5 构造坡度

构造坡度的陡缓影响风化带的保存程度,平缓的潜山面有利于风化带的保存,储集层厚度大,储集性能好。反之,潜山面陡,风化带更容易被侵蚀,不利于风化带的保存,风化带厚度薄,储集性能差。胜利油田太古界潜山不同部位的生产井的试油资料统计证实,平缓潜山顶面的太古界储集体的储集性能普遍优于陡峭的潜山斜坡 [2] 。渤中19-6潜山各断块坡度3.9°~16.4°,对应的风化带储层厚度差异较大,统计结果显示坡度小于9°的断块风化带厚度110~220m,坡度大于9°的断块风化带厚度42~92m(图8)。需要注意的是,实际的古地貌比较复杂,同一断块内也具有一定的构造起伏,不同部位坡度也都有一定差异,因此在同一断块内部也会因为坡度的差异导致局部风化带厚度的增大或减小。

图8 渤中19-6凝析气田风化带厚度与坡度关系图

3 内幕带储层控制因素及分布模式

早期渤海海上已发现的太古界潜山油气田,如锦州25-1南潜山油田、蓬莱9-1潜山油田、曹妃甸18-1/18-2油田等,含油气层段都集中分布在距离潜山顶50~300m范围的风化带内。2011年在辽河兴隆台潜山深化勘探中钻探的兴古7井在潜山顶面1500m以下深度段获得了高产油气流,这充分说明太古界潜山储集层不一定限于潜山顶部的风化壳,在潜山内幕仍具有形成油气藏的可能,潜山内幕也具有巨大勘探潜力。渤中19-6凝析气田多口探井揭示在进山1000m范围内的内幕带仍发育有效储层(表1)。

内幕带岩芯、铸体薄片、成像测井等综合分析结果表明,储层的主要储集空间类型为构造裂缝,风化淋滤作用形成的风化缝、溶蚀孔发育较少,基质相对致密,整体裂缝走向以北东向和近北东向为主。与风化带相比低角度裂缝数量减少,高角度裂缝比例增加,倾角大于60°的高角度裂缝比例占到26.1%~49%。另外,由于内幕带受风化淋滤作用影响小,溶蚀孔隙发育较少,长石矿物表面相对新鲜,蚀变程度较低。内幕带储层整体较差,储层净毛比小于0.35,测井解释孔隙度2.13%~3.86%,测井解释渗透率1.75~2.30mD。

对于潜山内幕储层的成因目前业内还没有形成统一意见,多数人认为构造改造程度是影响内幕储层发育的最关键因素,只要构造运动足够强烈,即使是岩石矿物中暗色矿物含量高或岩性单一同样可以形成优质储层 [15] 。

渤中19-6潜山经历了印支运动、燕山运动、喜山运动多期构造运动,形成了多期断裂系统:印支期扬子板块与华北板块碰撞,产生大量北西西向的逆冲断层;燕山期太平洋板块沿北西西向向东亚大陆俯冲,郯庐断裂发生左旋挤压,派生出大量北东向的断层;燕山早期渤海湾盆地进入拉张裂陷阶段,在近南北向的拉张作用下,形成了大量东西向张性正断层。多期复杂的构造运动在潜山内部形成了大量的内幕高角度断层,这些内幕断层控制了内幕裂缝的发育。

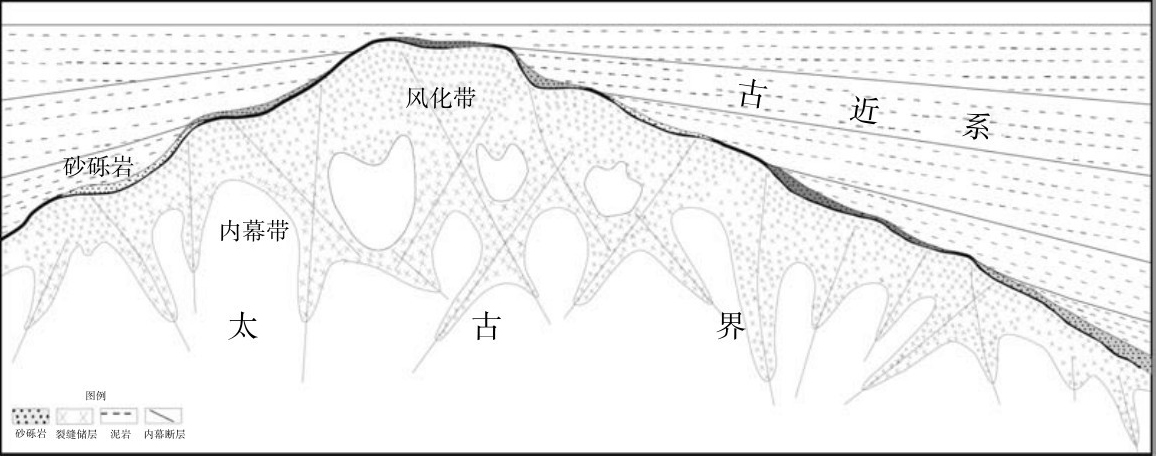

潜山内幕带储层主要受内幕高角度断层控制,内幕储层沿断层呈“带状”分布,内幕高角度断层的识别刻画成为内幕储层预测的关键。通过对原始地震数据进行F-K滤波处理,潜山内幕高角度断层的地震反射得到了很好的增强(图9),同时将不同倾向的高角度断层分开。其次,通过在潜山内幕不同深度提取沿层振幅切片,来表征潜山内幕高角度断层的平面分布特征。通过内幕高角度断层的识别,发现内幕高角度断层发育的区域幕带储层普遍发育好,高角度断层与井点储层特征及测试结果吻合较好。

图9 潜山内幕高角度断层地震反射特征

内幕高角度断层属性分析显示,内幕高角度断层整体分布具有局部发育集中、不均匀、平面分布不连续的特征。同时,潜山向下随深度增加应力差减小、溶蚀作用减弱,改善储层物性的成岩作用减弱。但是,压实及胶结作用增强,导致储层物性逐渐变差。因此,潜山内幕带储层纵向具有沿内幕高角度断层“带状”分布,同时在一定范围内自上而下裂缝带逐渐变窄,呈“漏斗形”的展布模式(图10)。

图10 渤中19-6凝析气田太古界潜山地质模式

4 地质模式对开发的影响

综合上述分析,渤中19-6太古界潜山风化带储层较好,呈“似层状”分布,推荐优先动用,同时要考虑风化带构造低部位储层减薄造成的风险。内幕带储层受内幕高角度断层控制,储集层呈漏斗形沿断层带状分布,空间分布连续性差,储量存在较大风险,需根据高角度断层识别和刻画结果,优选内幕高角度断层比较发育的有利区域合理动用内幕储量。关于开发井型选择,根据风化带储层和内幕带储层的空间分布模式,风化带主要采用水平井和大斜度井联合开发,而内幕带主要采用定向井开发。另外,在循环注气开发方式下,为减少气窜,提高单井产量,水平井和大斜度井的在目的层段的方向要尽量与裂缝走向成一定夹角,注气井和采气井之间的连线亦应与裂缝成一定夹角。

5 结论

①渤中19-6太古界潜山纵向可分为风化带储层和内幕带储层,风化带储层厚度与古地貌相关性好,储层厚度从构造高部位向构造低部位逐渐减薄。同时,风化带厚度受岩石类型、局部断层、沟-脊微地貌以及坡度等因素的调节控制,局部厚度增大或减小,整体呈“似层状”分布模式。内幕带储层主要受内幕高角度断层控制,内幕带储层沿高角度断层呈漏斗形、带状分布。

②受潜山地质模式影响,潜山开发方案中采取“立足风化带兼顾评价内幕带”的储量动用原则。风化带主要采用水平井和大斜度井进行开发,内幕带主要采用定向井开发。同时,在循环注气开发方式下,为减少气窜,提高单井产量,尽量让开发井及注采井连线与裂缝走向保持一定夹角。

参考文献

[1] 史浩,周心怀,孙书滨,等.渤海JZS潜山油藏储层发育特征研究[J].石油地质与工程,2008,22(3):26-28.

[2] 张鹏飞,曹忠祥,王永诗,等.济阳坳陷太古界潜山储集体发育模式[J].中国石油大学学报(自然科学版),2017,41(6):20-29.

[3] 邹华耀,赵春明,尹志军,等.辽东湾JZS潜山变质岩风化壳识别及储集特征 [J].天然气地球科学,2015,26(4):599-607.

[4] 谢文彦,孟卫工,张占文,等.辽河坳陷潜山内幕多期裂缝油藏成藏模式[J].石油勘探与开发,2006,33(6):649-652.

[5] 高先志,陈振岩,邹志文,等.辽河西部凹陷兴隆台高潜山内幕油气藏形成条件和成藏特征[J].中国石油大学学报(自然科学版),2007,31(6):6-9.

[6] 徐长贵,于海波,王军,等.渤海海域渤中19-6大型凝析气田形成条件与成藏特征[J].石油勘探与开发,2019,46(1):25-38.

[7] 谢玉洪,张功成,沈朴,等.渤海湾盆地渤中凹陷大气田形成条件与勘探方向[J].石油学报,2018,39(11):1199-1210.

[8] 侯明才,曹海洋,李慧勇,等.渤海海域渤中19-6构造带深层潜山储层特征及其控制因素[J].地质勘探,2019,39(1):33-44.

[9] 张鹏飞,刘惠民,曹忠祥,等.太古宇潜山风化壳储层发育主控因素分析——以鲁西—济阳地区为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2015,45(5):1289-1298.

[10] 伍劲,高先志,周伟,等.柴达木盆地东坪地区基岩风化壳与油气成藏[J].新疆石油地质,2018,39(6):666-672.

[11] 付淑清,王菌,熊海仙,等.南岭保护区石坑崆花岗岩风化壳理化特征与环境分析[J].生态科学,2018,37(5):174-179.

[12] 李治,秦启荣,李朋波,等.准噶尔腹部火山岩风化壳储层特征及其影响因素[J].地质找矿论丛,2018,33(4):589-596.

[13] 张顺,王丽静,张博远,等.松辽盆地安达古隆起风化壳特征及控藏机制 [J].大庆石油地质与开发,2019,38(1):9-16.

[14] 陈志海,牟珍宝,孙钰,等.越南白虎油田缝洞型基岩油藏特征与开发对策[J].中外能源,2009,14(9):45-49.

[15] 张鹏飞,曹忠祥,刘慧民,等.太古界潜山内幕储层发育主控因素分析[J].中国矿业大学学报,2016,45(1):96-104.