复杂潜山双重介质储层表征方法探讨

摘要: 双重介质建模作为裂缝型油气藏的主要建模方法,应用广泛,但需要进一步完善技术体系提高裂缝系统、基质系统表征精度。本次以渤海湾A变质岩潜山裂缝型油气田为例,综合多尺度资料,从双重介质特征与界定、裂缝组系划分方法、基质类型细分表征以及基质、裂缝双重系统连通性评价4个方面,探讨了提高双重介质建模精度的方法,为同类型油气藏研究提供方法借鉴。

关键词: 双重介质;裂缝型储层;地质建模;基质系统

前言

基于基质、裂缝双重系统的双重介质地质建模方法目前是针对裂缝型油气藏的主要方法,广泛应用于变质岩、火成岩、碳酸盐岩及致密砂岩油气藏 [1-4] 。近十年来,针对双重介质储层表征和地质建模,业界的研究主要集中在裂缝系统静态特征描述、分布规律以及裂缝空间预测 [5-7] ,采用离散裂缝网络随机模拟技术(DFN)使裂缝精细表征成为可能 [8-10] 。

在前人研究基础上,笔者结合油田开发经验认为,对于普遍具有双重介质特征的油气藏来说,尤其是变质岩及火成岩油气藏,在完善裂缝网络静态特征研究基础上,需要进一步在双重介质界定、基质系统表征以及双重系统连通性评价等方面加深研究:第一,受限于不同油气田储层的具体特征,基质、裂缝系统的界定尚无统一标准,因此相对模糊,即具有“双孔”特征的储层未必能够体现出“双渗”特征,合理界定划分基质、裂缝系统,决定了是否选择采用双重介质建模方法;第二,针对裂储比较低 [7] 、地质储量主要赋存于基质系统且具备实施增产措施条件的油气藏,基质系统的描述更为重要,需要运用与之相适应的建模思路,不宜直接借鉴碎屑岩建模思路;第三,基质系统、裂缝系统连通能力是影响油气藏数值模拟的关键参数,需要开展评价并应用模型标定质控手段,确保建模质量。本文以渤海湾太古界变质岩潜山A油气田为例,针对上述几个方面做了详细探讨,为同类型油气藏研究提供思路和方法借鉴。

1 双重介质储层特征

由于储集空间的多样性,裂缝型油气藏往往具备多重孔隙结构特征,为了研究模型化,根据不同孔隙结构的渗流规律,将多重介质简化为双重介质,即基质、裂缝双系统 [11] ,二者相比,基质系统呈现相对高孔(2%~5%)、低渗(<10mD)特征,裂缝系统呈现相对低孔(<2%)、高渗(达西级)特征,不同油气田具体的物性界限存在差异。

典型的双重介质储层应既具备静态层面的“双孔”特征,也具备动态层面的“双渗”特征,针对这样的储层,应用双重介质建模方法是合适的。然而,由于压实作用及热液活动的胶结交代作用,可能导致大型断裂及连续溶蚀孔洞被充填,造成基质系统与裂缝系统渗透性差异减小而呈现“双孔单渗”特征,针对这样的储层更适合采用等效单重介质建模方法。

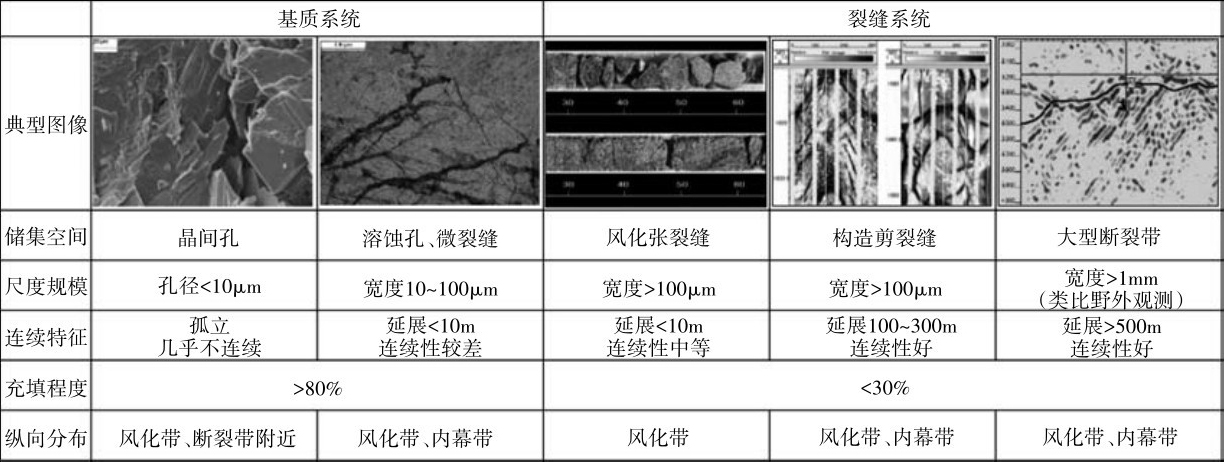

渤海湾A油气田为太古界潜山裂缝型油气田,多尺度资料研究表明,潜山储集空间具有双孔介质特征。基质系统储集空间包括碎裂颗粒粒间孔、粒内溶孔以及部分微裂缝,裂缝系统储集空间包括风化成因为主的张性裂缝、构造活动成因的剪裂缝以及大型断裂带(表1)。储集空间组合类型以裂缝-孔隙型和孔隙-裂缝型为主,次为裂缝型和孔隙型。

表1 渤海湾A油气田变质岩潜山双重介质储层特征

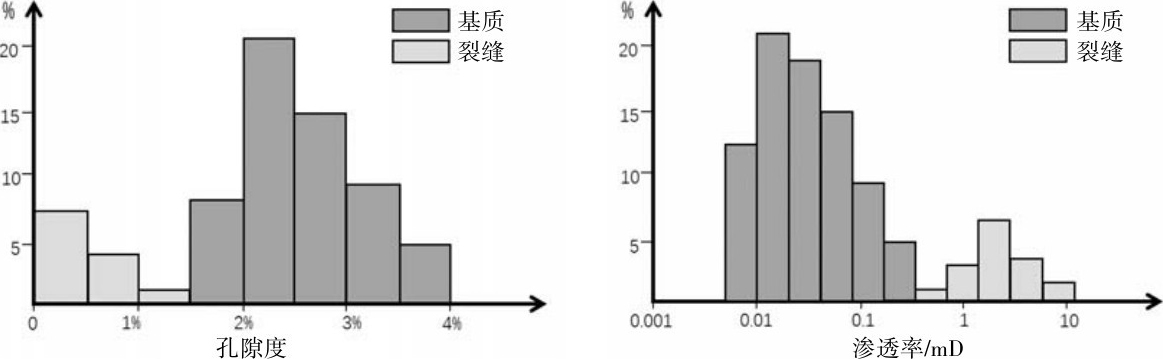

渤海湾A油气田太古界变质岩潜山经历印支期、燕山期、喜山期等多期构造活动,深层热液活动频繁,裂缝中广泛被硅质、钙质充填改造,储层改造后呈现特低孔、低渗物性特征。通过岩芯及薄片观察统计分析,基质部分储集空间充填比例超过80%,而裂缝部分储集空间充填比例不足30%,因此,虽然整体物性差,但基质系统与裂缝系统物性存在明显差异。潜山半风化层内,基质孔隙度1.5%~4.1%,平均孔隙度2.8%,基质渗透率0.01~0.3mD,平均渗透率0.06mD,裂缝平均孔隙度0.8%、平均渗透率2mD(图1),物性分布呈现“双峰”特征,储层具备典型的双重介质特征。

图1 渤海湾A油气田基质、裂缝系统储层物性分布

2 裂缝组系划分方法

DFN离散裂缝网络建模是裂缝系统表征的主要方法,合理开展裂缝组系划分并分别建立裂缝网络,是提高裂缝网络建模精度的主要手段 [8-10] 。裂缝组系通常可以从成因机制、产状特征、展布规模进行分组。

裂缝网络建模与定量表征要求基础输入数据必须为确定、连续和可量化的数据,鉴于裂缝网络发育规模的连续性和基础研究资料之间的关联,笔者认为,用于裂缝网络表征的分组研究,除了上述考虑因素之外,也要结合研究的资料基础、描述手段及其对应的尺度来综合考虑分组。

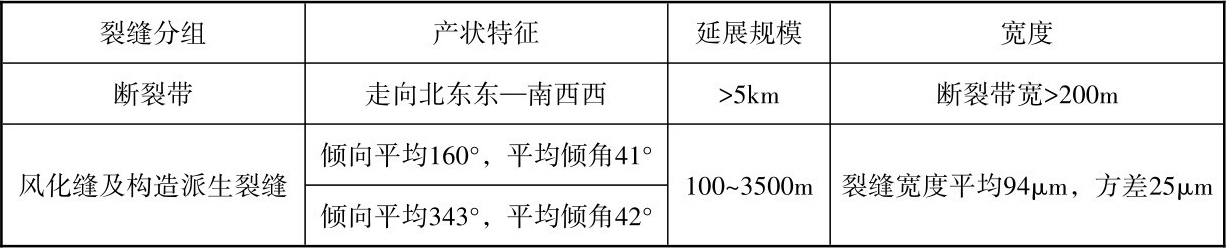

渤海湾A油气田太古界变质岩潜山经历多期构造运动,裂缝发育呈现多组系特征,裂缝倾向以南南东向为主,其次为北北西向,裂缝宽度整体超过100um。基于三维地震资料提取最大曲率属性[图2(a)]、最大似然体属性[图2(b)]等敏感地震属性,可以对延展超过500m、断裂带宽度超过200m的大型断裂带进行确定性表征,利用岩芯和成像测井资料可以针对延展小于300m、缝宽超过100um的中小尺度裂缝如风化张裂缝、派生构造剪裂缝进行单井精细描述。因此,针对A油气田裂缝网络表征合理分组见表2。

图2 渤海湾A油气田变质岩潜山最大曲率属性(a)、最大似然体属性(b)

表2 渤海湾A油气田变质岩潜山裂缝组系划分

3 基质类型细分及表征

由于渤海湾A油气田裂储比较低,超过80%的地质储量主要赋存在基质系统中,因此,如何提高基质系统的表征精度,刻画相对优质储量的分布,是双重介质建模的重点。

通过潜山风化带、断裂带等不同部位的壁心观察发现,以致密岩块为主的基质系统受风化作用及多期构造活动改造,内部呈现一定的非均质性:纵向上,潜山半风化带内的基质岩块普遍经历不同程度的溶蚀改造,越靠近风化带顶部,改造程度越强;横向上,对于同属潜山风化带或内幕带的基质岩块,越靠近断裂带,基质越容易被改造,越具有好的储集物性。

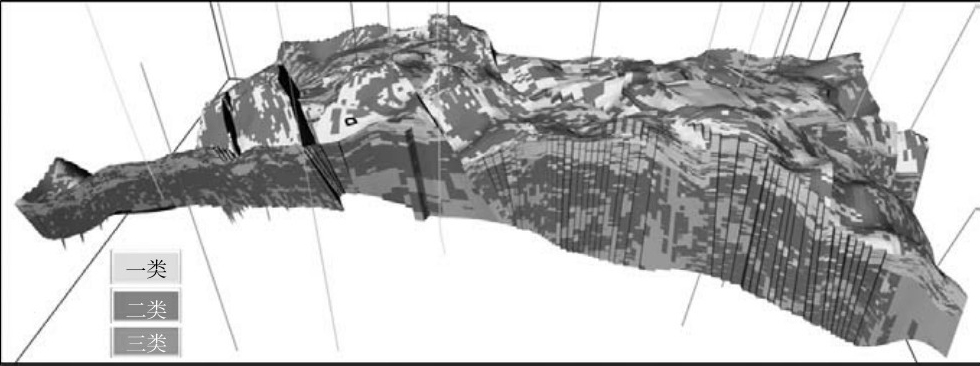

根据该特征,可以对基质系统进行进一步细分:一类基质为受风化作用、断裂活动共同影响改造的基质,发育于风化带内,与古地貌地形高差及断裂分布关系密切,储集空间内溶蚀孔洞、微裂缝并存;二类基质主要受断裂活动影响改造,主要发育于断裂带附近,储集空间内以微裂缝为主;三类基质基本未接受改造,为致密岩块。(表3)通过采用与各类基质关系最紧密的约束属性进行随机模拟,可以建立反映不同基质类型的相模型(图3)。

表3 渤海湾A油田基质类型细分表

图3 渤海湾A油气田基质类型相模型

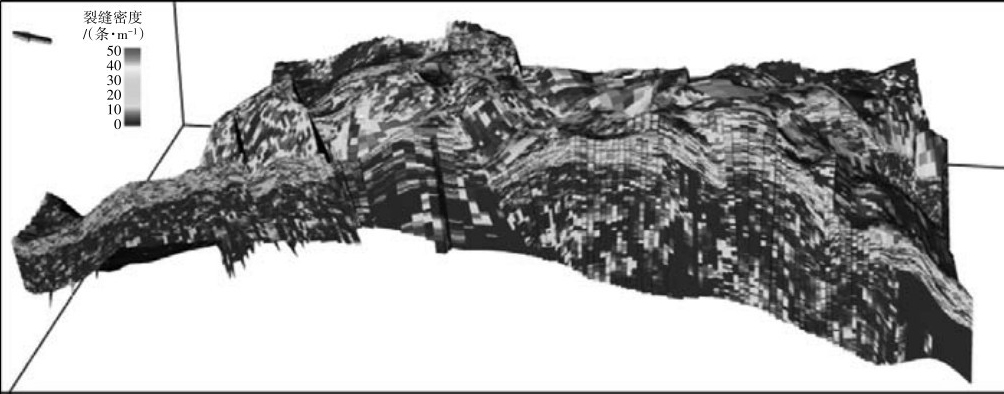

基质类型细分的意义不仅在于精细刻画基质的非均质性,不同类型的基质特征也可以一定程度上反映裂缝发育程度,因此,通过基质相模型对于裂缝密度进行相控模拟,可提高裂缝建模精度。模拟结果显示(图4),靠近潜山顶部的风化带层段,裂缝密度属性值相对较高且呈似层状分布,符合风化带内的裂缝发育规律,而对于潜山内幕部分,裂缝密度属性值相对较低且呈不连续斑块状分布,断层附近的裂缝密度相对较高,远离断层的裂缝密度相对较低,符合潜山内幕的裂缝发育规律。

图4 渤海湾A油气田裂缝密度属性模型

4 基质、裂缝连通程度评价

潜山内基质与裂缝连通程度直接影响油气藏开发效果,是双重介质表征效果质控的关键环节。微裂缝以及部分规模较大的连续溶蚀孔洞是连通基质系统与裂缝系统的主要通道,微裂缝的发育程度宏观上受控于断裂构造活动,区域构造应力集中的构造部位如古隆起高点、断裂带附近等往往是微裂缝发育的部位。此外,微裂缝局部受潜山岩性差异影响,暗色矿物含量越高,浅色矿物矿量越低,岩石越难发生破裂,储层发育程度越低。

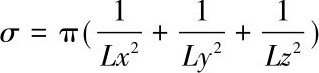

由于裂缝密度与双重系统连通程度具有相关联系,因此,在定量地质模型中可以定义Sigma参数作为衡量基质、裂缝系统的连通程度因子,Sigma值越高,双重系统连通性越好。

Lx 、 Ly 、 Lz :单个网格内沿 x 、 y 、 z 方向的裂缝平均间距。

A油气田变质岩潜山裂缝密度模拟结果与Sigma参数具有良好的对应关系(图5),反映裂缝网络模拟结果的可靠性。

图5 渤海湾A油气田裂缝密度、Sigma参数交会图

结论

①针对潜山双重介质储层开展地质建模,储层需符合“双孔、双渗”特征,即基质系统相对高孔、低渗,裂缝系统相对低孔、高渗。

②裂缝系统组系划分是提高裂缝系统表征精度的主要方法,不仅要考虑裂缝成因及产状特征,也要结合研究资料基础及其对应的不同尺度规模裂缝来进行综合分组。

③对于裂储比低、地质储量主要赋存于基质系统的潜油气藏来说,根据不同类型基质特征及其控制因素开展类型细分以及相控建模,可有效提高基质系统表征精度。

④微裂缝发育程度是影响基质、裂缝系统之间连通能力的主要因素,通过定义Sigma参数与裂缝密度建立相关关系,可有效评价基质、裂缝双重系统的连通性。

参考文献

[1] 张岚,霍春亮,赵春明,等.渤海湾盆地锦州南油田太古界变质岩潜山储层裂缝三维地质建模[J].油气地质与采收率,2011,18(2):12-15.

[2] 陈烨菲,蔡冬梅,范子菲,等.哈萨克斯坦盐下油藏双重介质三维地质建模[J].石油勘探与开发,2008,35(4):492-497.

[3] 张雨晴,王晖,宋来明,等.火成岩古潜山储层裂缝表征方法[J].断块油气田,2017,24(6):775-778.

[4] 贾俊,司马立强,孟军田,等.双重介质致密砂岩储集层有效性综合评价——以鄂尔多斯盆地西南部红河油田长81油藏为例[J].石油与天然气地质,2016,37(2):238-244.

[5] 李传亮.两种双重介质的对比与分析[J].岩性油气藏,2008,20(4):128-131.

[6] 穆龙新.裂缝储层地质模型的建立[J].石油勘探与开发,1995,22(6):78-82.

[7] 张雨晴,王晖,范廷恩,等.花岗岩潜山储层裂缝建模表征方法——以渤海花岗岩潜山A油田为例[J].吉林大学学报(地),2016,46(5):1312-1320.

[8] 郎晓玲,郭召杰.基于DFN离散裂缝网络模型的裂缝性储层建模方法[J].北京大学学报(自然科学版),2013,49(6):964-972.

[9] 王晖,胡光义.渤海C油田潜山裂缝型储集层随机离散裂缝网络模型的实现与优选方法[J].岩性油气藏,2012,24(1):74-78.

[10] 郑松青,姚志良.离散裂缝网络随机建模方法[J].石油天然气学报,2009,31(4):106-113.

[11] 郑浩,苏彦春,张迎春,等.裂缝性藏渗流特征及驱替机理数值模拟研究[J].油气地质与采收率,2014,21(4):79-83.