稠油油田滚动挖潜技术研究

——以NB35-2油田为例

摘要: NB35-2油田为渤海典型稠油油田,经过10年开发,油田综合含水87%,产量递减率8%,ODP实施后油田探明地质储量减少近1/3,要实现油田可持续发展,急需挖潜寻找新的储量接替。本次滚动挖潜主要针对馆陶组,其岩石类型为岩屑质长石砂岩,储层分选、磨圆较差,发育槽状及板状交错层理,综合分析岩芯、测井、地球物理等资料,认为馆陶组为辫状河沉积。基于地震沉积相认识,类比现代辫状河沉积,得到NB35-2油田馆陶组储层展布特征。在沉积模式精细解剖基础上,核实断裂系统并总结油藏分布规律,提出基于凸起区优势成藏新模式,即馆陶组厚储层为主要油气运移通道,纵向断层具分流作用,局部构造高点控藏模式,指导油田挖潜。其成果指导NB35-2油田馆陶组实现新增探明储量1150万t,新增调整井22口,新增可采储量320万t。目前已实施调整井12口,油田日产油突破千立方米,成功实现稳产和上产。

关键词: 稠油;滚动挖潜;沉积;成藏;增储上产

引言

NB35-2油田位于渤海中部海域石臼坨西南端,是渤海典型稠油油田,主要含油层系为明化镇组下段和馆陶组;地层原油黏度42.0~741.0mPa·s,属于复杂河流相重质稠油油田。ODP投产后,油田探明地质储量减少近1/3,油田产量急剧下降,而油田馆陶组探明地质储量仅有100多万吨,因此急需打破“馆陶组储层规模有限,成藏模式不清”的限制,找出馆陶组挖潜方向,以实现油田稳产和上产。

本文主要针对馆陶组沉积类型、储层展布模式进行研究;并在此基础上,提出馆陶组厚储层为主要油气运移通道,纵向断层具有分流作用,局部构造高点控藏的成藏模式,为油田滚动挖潜提供依据。

1 馆陶组储层展布分析

1.1 岩石成分分析

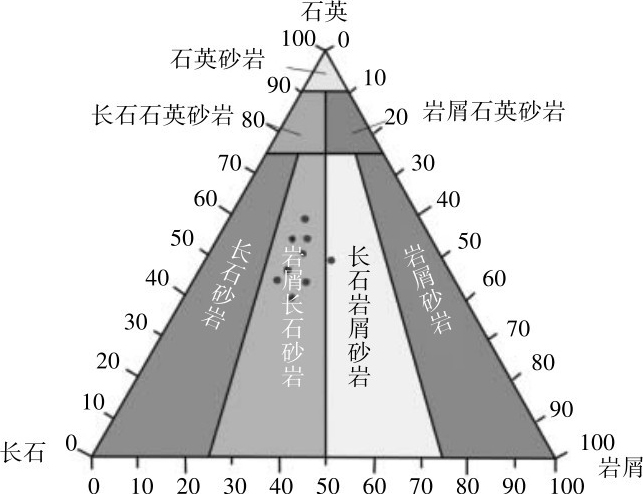

NB35-2油田馆陶组35块薄片样品统计分析显示:岩石类型以岩屑质长石砂岩为主(图1)。3口取心井岩芯分析显示:粗碎屑沉积物主要为灰绿色含砾中砂岩,细碎屑沉积物以灰色泥岩、粉砂质泥岩及泥质粉砂岩为主;岩石颗粒成分复杂且成熟度较低,表明沉积物沉积时期搬运距离较短,为近源河流沉积的特征。

图1 NB35-2油田馆陶组砂岩成分三角图

纵向上,岩石组合自下而上由含砾砂岩、砂岩过渡到细粒的泥质粉砂岩、粉砂质泥岩及泥岩,呈正粒序特征,为典型的河道沉积。

1.2 岩石结构特征

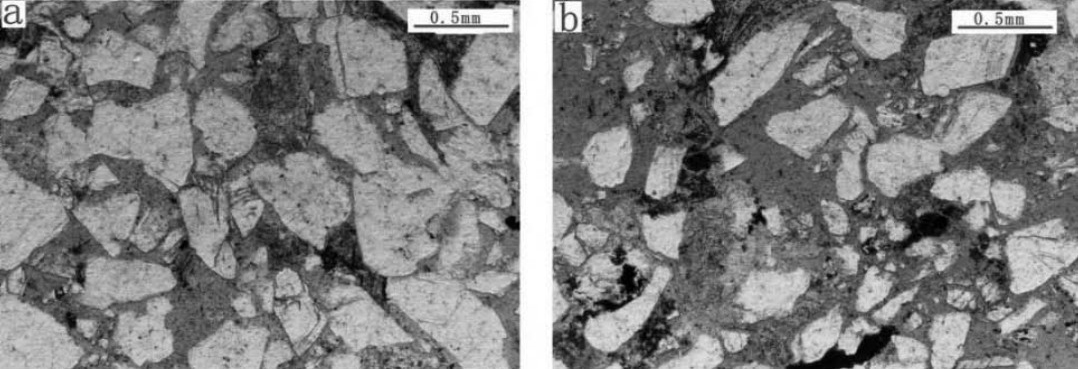

碎屑物粒度指碎屑颗粒大小,该参数决定了岩石类型及性质 [1-2] 。NB35-2油田馆陶组储层以中砂及粗砂为主,粒度中值0.31~0.41mm;颗粒分选程度较差,分选系数2.32~3.90,平均3.04;薄片鉴定结果显示碎屑颗粒磨圆较差,多呈棱角状-次棱角状(图2)。因此,研究区馆陶组砂岩结构成熟度低,指示近源、快速、较高能的沉积特征。

图2 NB35-2油田馆陶组储层镜下岩石结构特征

1.3 沉积构造特征

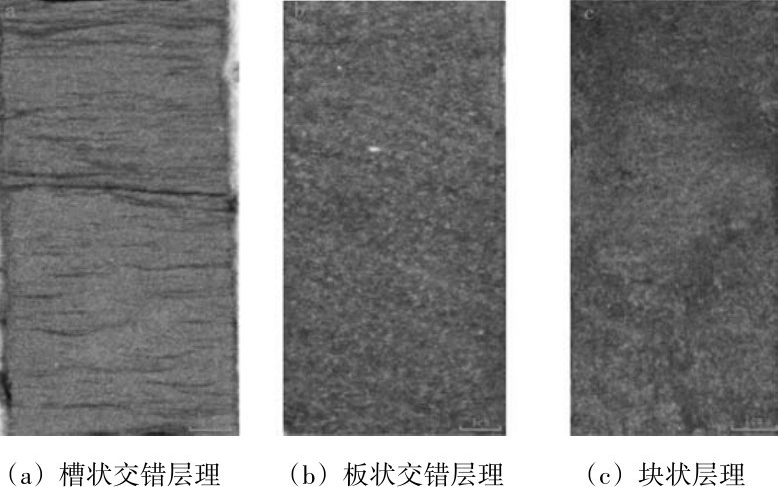

储层沉积构造特征是沉积时期沉积物及沉积能量的综合响应 [3] 。研究区馆陶组砂体沉积构造具有“数量较多,类型单一”的特点,构造类型主要包括槽状交错层理、板状交错层理及块状层理(图3)。大型槽状、板状交错层理广泛发育表明沉积时期水动力较强;块状层理发育,反映沉积时期沉积物快速卸载,沉积物供给丰富,沉积背景为高能、快速、河床频繁迁移变化的沉积特征 [4-5] 。

图3 NB35-2油田馆陶组主要沉积构造类型

1.4 沉积相分析

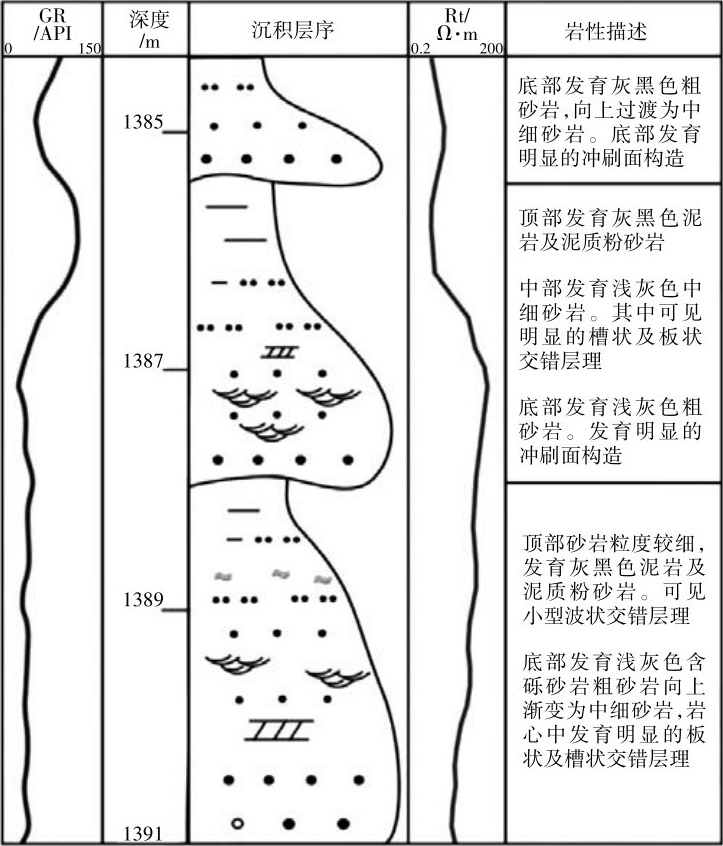

NB35-2油田馆陶组储层砂体较为发育,单旋回砂体一般厚2~6m,旋回内部粗粒的砂质沉积发育,二元结构不明显,旋回间砂体冲刷面明显(表1)。结合区域沉积背景,综合分析研究区馆陶组岩石成分、成熟度、薄片等沉积相标志,目的层具有近源、快速、高能特征,加之纵向多期砂体叠置、砂地比高,储层横向可比性和连通性较好,认为研究区目的层为辫状河沉积。

表1 NB35-2-A11井馆陶组取心段沉积序列

结合岩芯、录井、测井等资料将辫状河相细分为底部滞留沉积、心滩、辫状河道及泛滥平原4种微相。

底部滞留沉积:位于辫状河层序的底部,与下伏泥岩呈冲刷接触。岩性为灰色、浅灰色含砾砂岩、粗砂岩,储层厚度1~2m。自然电位、自然伽马曲线底部形态突变,呈高幅箱形、齿化箱形,局部因含砾导致自然伽马及电阻率值变高。

心滩:辫状河沉积中主要微相单元,由(浅)灰色含砾中砂岩和中细砂岩组成,储层厚度4~8m,发育大型槽状交错层理、板状交错层理。由于辫状河沉积水动力较强,多个前积体相互叠加,测井曲线呈高幅箱形。

辫状河道:砂体呈正韵律,厚度较薄,为2~3m。岩性较细,底部多为浅灰色中细砂岩,向上变为粉砂岩;测井曲线以钟形为主。

泛滥平原:洪水期河水漫出河道形成。岩性以红褐色或灰绿色泥岩及粉砂质泥岩为主,厚度较大,测井曲线为(微齿状)基线。

1.5 地震沉积相分析

基于单井沉积微相分析,从已钻井出发,井震结合发现:心滩微相地震剖面表现为低频、强振幅、连续反射;泛滥平原与河道砂体表现为高频、弱振幅、弱连续反射。地震振幅属性适用于储层岩性变化研究,可用于岩性、岩相变化趋势分析 [6-8] 。依据地层切片技术,优选瞬时振幅对沉积微相平面展布进行刻画,其结果显示:研究区自北向南钻遇的大面积心滩砂体对应瞬时振幅为强振幅、高频区;辫状河道及泛滥平原沉积对应瞬时振幅为弱振幅、低频区,与地震剖面认识一致。

1.6 馆陶组储层展布分析

基于NB35-2油田馆陶组沉积背景,以今论古,类比与其相似的贾木纳河现代辫状河沉积,得到NB35-2油田馆陶组心滩长度1753~4324m,平均2546m,心滩宽度508~2371m,平均1021m;辫状河道宽度278~771m,平均460m。

图4 NB35-2油田馆陶组沉积微相展布图

在岩芯、单井相、剖面相、地震沉积相、现代河流类比基础上,得到馆陶组沉积微相展布图(图4):辫状河沉积主要沿北东—南西向发育,以菱形的心滩砂体为主,砂体之间被河道砂体切割复杂化。辫状河道纵向厚度3~4m,与泛滥平原沉积形成薄互层状,河道宽度260~410m,平均310m;心滩砂体纵向厚度均值10m,平面长度1209~2366m,平均1747m;宽度820~1340m,平均1002m。

2 馆陶组成藏模式分析

NB35-2油田馆陶组地层直接披覆在潜山凸起之上 [9-11] ,在原“构造-岩性油藏”认识下,原油的运移、疏导和保存模式存在较多不确定性,制约着馆陶组的滚动挖潜。油田开发方案实施阶段,由于存在较大油水界面差异,原构造层状油藏揭示为构造岩性油藏,探明原油储量从800多万吨降低至100多万吨。开发过程中,失踪剂分析证实多个岩性油藏间具有连通性。针对油田动静矛盾,对馆陶组成藏模式进行了研究,提出“脊—断—圈—砂”耦合控藏新模式。

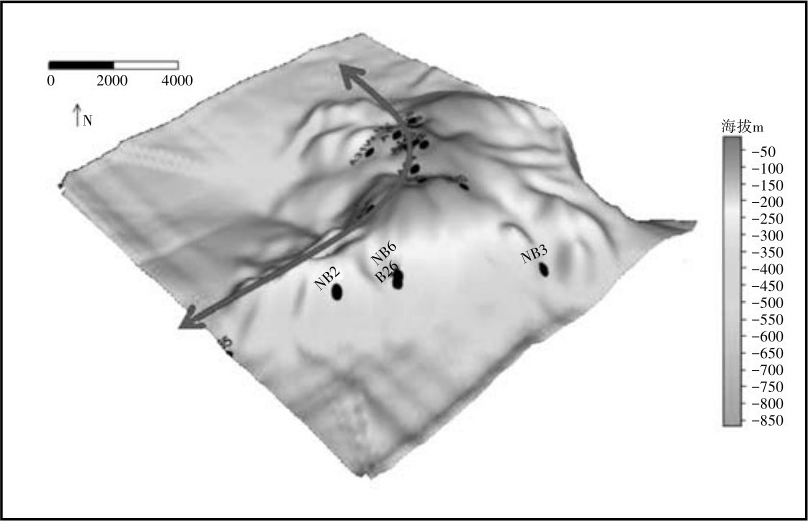

基于全油田小层精细对比,在井震标定基础上,对馆陶组顶部进行精细追踪对比,结合地层埋深和地层厚度,选取古水平面并拉平,完成馆陶组沉积前古地貌恢复(图5)。结果表明:潜山古构造地形起伏较大,地貌整体呈现“一沟谷分两隆起”“隆起-斜坡-沟谷”的格局,局部发育微隆起、微沟谷;构造呈北东—南西走向,构造高点位于北区,向东北、西南方向逐渐降低。古潜山构造对其上部的油气分布与富集具有重要控制作用,隆起区或紧邻隆起区的斜坡带是油气富集的主要指向,馆陶组地层披覆于潜山之上,顶部构造形态与潜山古地貌具有很好的继承性,呈现出“早期填洼,晚期补平”的特征。实钻井资料也证实,古地貌隆起部位往往钻遇较厚油层,斜坡和沟谷钻遇油层的可能性较小,这也符合“古构造控藏”的油气富集规律。

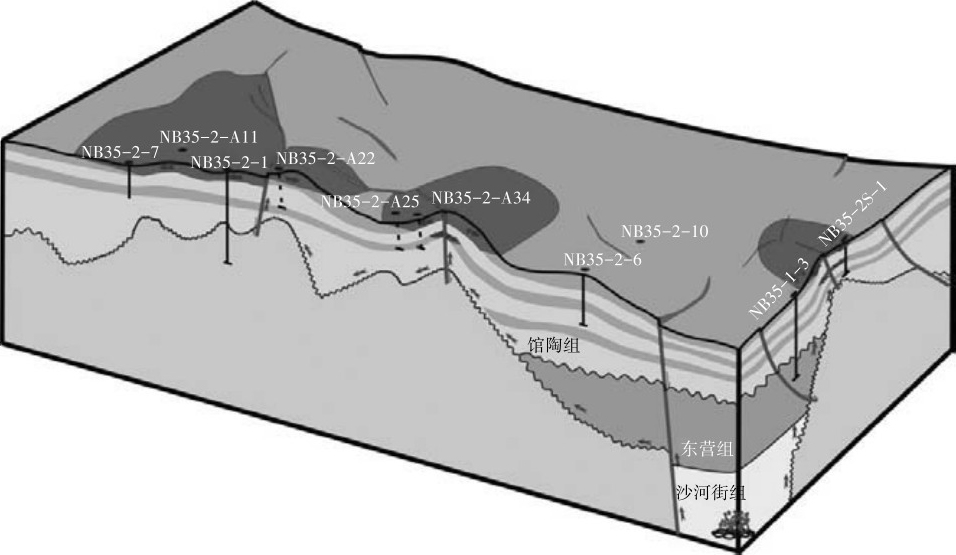

图5 NB35-2油田馆陶组沉积前古地貌图

NB35-2油田整体受北西—南东和北东—南西两个方向的断裂共同控制,流体性质空间变化规律证实断层处于长期活动状态,为油气运移提供了良好的运移条件。在原油运移、疏导、保存等成藏因素研究的基础上,系统总结馆陶组成藏因素空间配置关系,明确了古地貌控制基础上,“T8构造脊—运移断层—T0圈闭—馆陶组辫状河骨架砂体”四因素耦合控藏,提出“局部构造高点控制流体分布”的观点:即边界大断层、区域不整合面为深层“油源网”,断至馆陶组顶部圈闭的次生断层为油气聚集网,馆陶组大套辫状河沉积作为仓储层连接深层油源网;来自渤中凹陷的油源沿着边界大断层向上运移至T8不整合面,沿T8界面横向运移形成水平运移网,汇聚至构造脊高部位,再沿着晚期断层向上运移至T0圈闭,最终在馆陶组辫状河砂体中汇聚成藏(图6)。

图6 NB35-2油田馆陶组“脊—断—圈—砂”耦合控藏模式图

3 成果应用

根据以上储层展布分析及成藏模式指导,预测4井区高部位为成藏有利区。通过浅层调整井A34井加深评价,4井区馆陶组钻遇油层22.0m,新增储量500万t;通过NB35-2S-1井、A22井等评价井新增储量650万t。截至目前NB35-2油田馆陶组共新增探明储量1150万t,新增调整井22口,新增可采储量320万t。目前已实施调整井12口,油田日产油突破千立方米,成功实现稳产和上产。

4 结论

①NB35-2油田馆陶组岩性为岩屑质长石砂岩,储层分选、磨圆较差,发育槽状及板状交错层理,储层结构及沉积构造反映了辫状河沉积特征。

②馆陶组辫状河沉积进一步细分为底部滞留沉积、心滩、辫状河道及泛滥平原4种微相。基于地震沉积相认识,类比现代辫状河沉积,得到储层平面展布特征。

③提出基于凸起区优势成藏新模式,即馆陶组厚储层为主要油气运移通道,纵向断层具有分流作用,局部构造高点控藏模式的“脊—断—圈—砂”耦合控藏新模式。

④基于储层展布模式及油气成藏模式,指导NB35-2油田新增探明储量1150万t。

参考文献

[1] 于兴河.碎屑岩系油气储层沉积学(第二版)[M].北京:石油工业出版社,2008∶115-130.

[2] 张金亮,张鹏辉,谢俊,等.碎屑岩储集层成岩作用研究进展与展望[J].地球科学进展,2013,28(9):957-963.

[3] 钟建华,梁刚.沉积构造的研究现状及发展趋势[J].地质论评,2009,55(6):831-835.

[4] 邓宏文,吴海波,王宁,等.河流相层序地层划分方法——以松辽盆地下白垩统扶余油层为例[J].石油与天然气地质,2007,28(5):621-627.

[5] 邓宏文,王红亮,阎伟鹏,等.河流相层序地层构成模式探讨[J].沉积学报,2004,22(3):373-379.

[6] 凌云研究组.基本地震属性在沉积环境解释中的应用研究[J].石油地球物理勘探,2003,38(6):642-653.

[7] 王世瑞,王树平,狄帮让,等.基于地震属性特征的河道砂体预测方法[J].石油地球物理勘探,2009,44(3):304-313.

[8] 赵军.地震属性技术在沉积相研究中的应用[J].石油物探,2004,43∶67-69.

[9] 张宇焜,胡晓庆,牛涛,等.古地貌对渤海石臼坨凸起古近系沉积体系的控制作用[J].吉林大学学报(地球科学版),2015,45(6):1589-1594.

[10] 万桂梅,周东红,汤良杰.渤海海域郯庐断裂带对油气成藏的控制作用[J].石油与天然气地质,2009,30(4):450-454.

[11] 徐长贵,赖维成,薛永安,等.古地貌分析在渤海古近系储集层预测中的应用[J].石油勘探与开发,2004,31(5):53-56.