基于构型解剖的双高阶段剩余油精细挖潜实践

摘要: 绥中36-1油田是渤海规模最大的自营油田,2009—2015年,实施了海上首次整体综合加密调整,有效改善了油田的开发效果。随着一次加密后逐渐进入高含水期,剩余油分布日趋复杂,已有技术的研究精度与尺度无法适应高含水期高效调整的要求,迫切需要以精细油藏描述为主线,持续开展储层内部构型解剖及剩余油赋存模式刻画,深入挖掘老油田潜力。首先,针对三角洲相储层单井构型界面无法有效识别的难题,创新引入“GR回返率”的概念,通过建立岩电标定图版,首次实现了复合河口坝内部不同级次构型界面的定量识别;在此基础上,针对海上由于大井距而导致构型单元井间展布无法准确刻画的难题,创新引入海上丰富的水平井资料(目标油田水平井约占1/3),通过近百口水平井实钻轨迹的解剖,完成了层内构型界面及平面构型接触边界的空间几何特征及定量规模研究;最终,以储层构型定量表征为基础,建立了高含水期剩余油的赋存模式,有效指导了一次加密后剩余油的深度挖潜,并取得了较好的矿场增油效果。该技术将对提高海上高含水老油田的开发水平和持续稳产提供较强的指导意义。

关键词: GR回返率;构型界面;水平井;定量表征;剩余油挖潜

引言

绥中36-1油田位于渤海辽东湾海域辽西低凸起中段,其构造形态为北东走向的半背斜,西侧以辽西1号断层为界与辽西凹陷相邻,东侧呈斜坡逐渐向辽中凹陷过渡。主力油层段为东二下段,沉积类型为来自西北物源的三角洲前缘沉积。

绥中36-1油田于1993年投产,受海上开发条件限制,一直采用多层合采的开发方式,随着油田的开发,逐步暴露出注采矛盾突出、综合含水上升快等一系列问题。为解决油田存在的问题,自2009年开始,分别实施了Ⅰ期、Ⅱ期整体加密综合调整,开创了海上油田整体加密综合调整的先河,极大地改善了油田开发效果。近年,随着大规模加密调整后进一步开发,油田逐渐进入高含水、高采出程度的“双高”阶段(含水率达到80%,采出程度27.4%),开始面临水窜加快、递减率加大、剩余油分布更加零散等新的矛盾和问题。

通过大量研究表明,剩余油分布规律从根本上受控于储层复杂的内部结构特征 [1-8] 。为此笔者从储层构型研究入手,充分利用综合加密调整新增的取芯、测井等资料,以岩芯描述为基础,通过引入“GR回返率”的概念,成功实现了河口坝内不同级次构型界面的定量识别及模式刻画,同时,引入丰富的水平井资料,有效解决了海上大井距下构型界面无法准确刻画的难题,并在此基础上,详细阐述了不同类型构型界面对剩余油分布的控制作用。

1 河口坝内部构型界面定量识别

河口坝内部构型界面对流体运动能够起到一定的遮挡作用,但目前对于层内物性界面的识别多以定性为主,缺乏定量识别的有效手段,迫切需要开展相关研究 [9-15] 。

1.1 构型界面层次划分

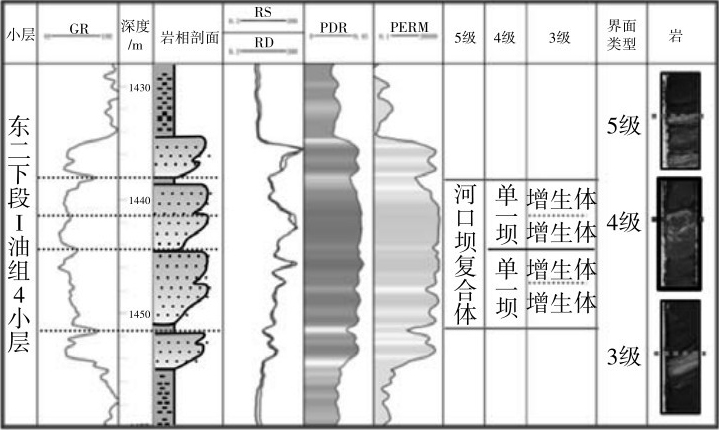

传统意义的小层单元往往为复合砂体概念,在垂向上是由多个期次沉积的砂体叠置而成的,不同期次砂体在平面的展布方向及连通关系各不相同 [16-20] 。针对海上油田大井距及三角洲相储层的沉积特点,首先通过取芯井夹层岩电标定,按照构型研究的层次性原则,对研究区的隔夹层亦进行了层次划分,共分为3个级别的隔夹层,分别对应构型界面的3~5级(表1)。

表1 不同级次构型界面划分

3级界面为单一河口坝内部增生体之间的夹层,岩性以泥质粉砂岩为主,SP与GR曲线轻微回返,夹层侧向延伸范围有限,一般对流体起局部遮挡作用或延缓流体的流动;4级界面为单一河口坝或单一水下分流河道之间的韵律层间夹层,岩性为泥岩或粉砂质泥岩,物性较差,可对流体渗流起屏障作用;5级界面为河口坝或分流河道复合体之间的厚层前三角洲泥质层,SP曲线为基线,延伸范围广,不具渗透性,是有效的隔层。

1.2 构型界面定量识别

本次研究重点主要为厚层内部的4级构型界面,该类夹层在常规测井解释标准下很难识别,然而对复合砂体内部的油水运动具有较强的影响作用。通过岩芯的精细描述,结合测井响应特征,通过引入“GR回返率”的概念,建立了该类夹层的定量识别标准。

式中: A :伽马曲线回返率(%); C :伽马曲线回返幅度差(API); H 1:夹层上部砂岩伽马曲线值; H 2:夹层下部砂岩伽马曲线值; B :夹层伽马曲线值。

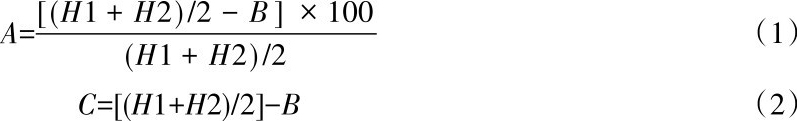

通过大量岩芯样品统计(82块),建立了研究区不同级次的构型界面的测井响应定量识别标准。利用该标准,对研究区其余非取芯井进行单井夹层识别,形成海上三角洲相储层不同级别构型界面的识别及表征方法(图1)。

图1 不同级次构型界面定量识别标准

①5级界面:GR回返率≥30%、GR回返幅度差≥20API;

②4级界面:20%<GR回返率<30%、10<GR回返幅度差<20API;

③3级界面:GR回返率≤20%、GR回返幅度差≤10API。

2 构型界面井间分布定量刻画

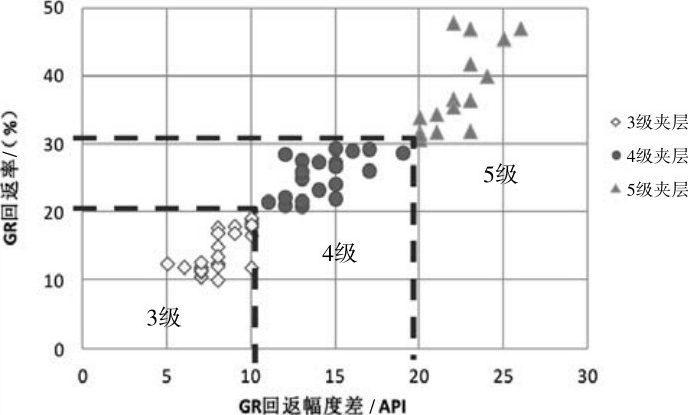

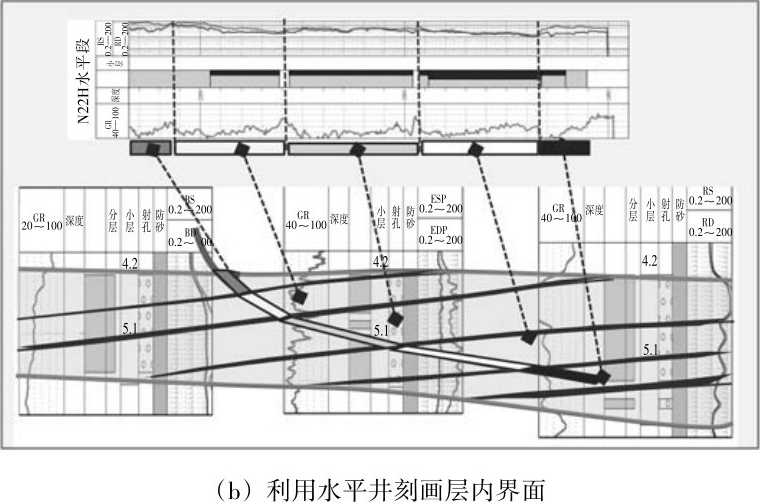

在单井定量识别的基础上,针对海上大井距(350~400m)下井间分布无法有效刻画的难题,充分利用海上水平井资料丰富(井数约占1/3)的优势,开展构型界面井间分布刻画。

2.1 构型界面分布模式

首先,利用水平段信息,识别主力厚层相带与非主力薄层相带的平面边界,该界面在测井曲线上表现为明显的台阶,同时,随钻地质导向工具显示两套砂体在界面处接触叠置;进而在主力厚层内部,利用水平段钻遇的夹层信息,开展井间分布标定,最终明确了层内构型界面的空间几何特征及定量规模描述(图2)。

图2 基于水平井刻画平面构型边界示意图

研究认为,河口坝内部泥质夹层形成于河口坝的多期次生长过程的间歇期泥质披覆沉积时期,单一泥质夹层的三维形态与河口坝的顶面形态相似,在切物源和顺物源方向上表现为不同的样式(图3)。

图3 河口坝内部构型界面分布模式图

2.1.1 上拱型界面——切物源方向

切物源方向夹层形成过程主要受控于水下分流河道的发育过程,在水下分流河道侧向迁移作用较弱,向前“伸展”的趋势较强的情况下,河口坝倾向于垂向加积,夹层位于河道两侧近对称分布,因而泥质夹层往往表现为上拱式,研究区河口坝内部夹层基本属于此类,多发育不完整。

2.1.2 前积型界面——顺物源方向

在顺物源方向,河口坝不断向前推移,形成了一系列向湖盆方向前积的构型界面。夹层产状与河口坝的发育过程密切相关,一般而言,水下分流河道向前伸展的程度越大,前积夹层的倾角越陡,实钻井资料证实研究区前积倾角的范围为1°~2°。

2.2 构型界面三维分布特征

利用近年调整井资料分析,泥质夹层在三维的空间分布样式略有差异。在顺物源和切物源方向上,内部的泥质夹层均呈连续、弱连续的水平薄层状,厚度为0.2~2.0m,平均约为1.0m,延伸规模为200~800m,宽度为200~500m。总体来说,泥质夹层的稳定性顺物源方向要好于切物源方向,夹层发育频率较大,切物源方向的泥质夹层叠置复杂,反映了三角洲前缘前端河口坝体的迁移与受湖浪的改造作用较强。

3 构型界面对剩余油的控制

综合调整时期,对层内水淹规律的认识主要集中于砂体的韵律、重力等方面的研究,认为剩余油主要分布在油层的顶部,而随着新钻加密井资料的增多,发现油田进入高含水期后隔夹层对层内剩余油分布的控制日益凸显。层内夹层在垂向上能够对注入水起到较好的遮挡作用,从而造成层内局部存在弱势水驱区域,剩余油饱和度较高。

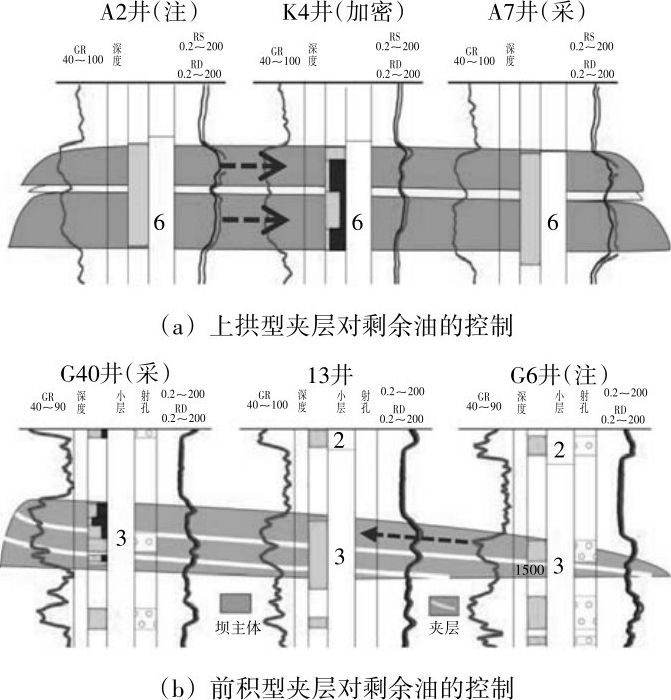

3.1 上拱型界面对油水的控制

其中切物源方向上的夹层表现为上拱型,该类夹层主要发育在两期河口坝砂体的叠置部位,在岩芯上主要表现为致密的粉砂质泥岩,能够对注入水的垂向流动起到阻碍作用,从而形成厚油层的分段水淹。通过研究区垂直物源方向一口加密井(K4井)的水淹解释资料可以看出[图4(a)],该井6小层河口坝复合体由两套单一坝体叠置而成,受其间发育低渗透界面的遮挡,该套厚层砂体表现为明显分段强水淹的特征,同时受重力作用影响,注入水沿单一河口坝底部形成优势通道,顶部成为剩余油的有利富集部位。

图4 构型界面对油水运动的控制

3.2 前积型界面对油水的控制

另一类为顺物源方向上的前积型夹层,该类夹层主要对注入水的侧向流动产生遮挡,从而造成局部注采失效。通过研究区顺物源方向一口加密井(G40井)的水淹解释资料可以看出[图4(b)],该套河口坝内部发育一系列向湖盆推进的增生体,受其间发育低渗透界面的遮挡,注入水沿顶部向油井推进,导致该套砂体表现为明显的顶部强水淹的特征,形成优势渗流通道,而中下部由于注入水波及较差成为剩余油富集的有利位置。

4“双高”阶段剩余油挖潜实践

基于河口坝内部构型界面对油水运动的控制,提出“双高”阶段采用水平井的方式动用层内剩余油的挖潜策略,突破了过去综合调整时期“水上找油、顶部挖潜”的传统模式,创新性地提出了“水下找油、底部挖潜”的层内挖潜技术。

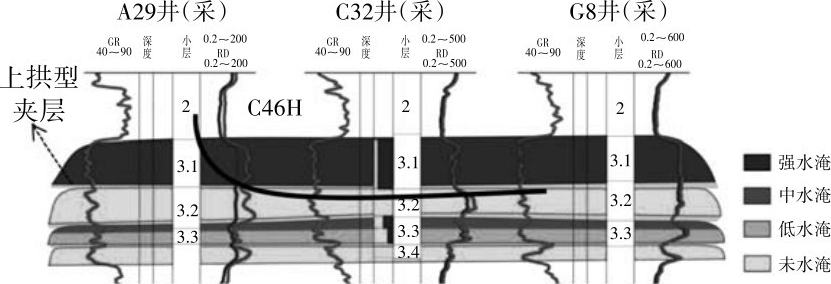

4.1 上拱型界面遮挡下的剩余油挖潜

C32井为综合调整时期的一口油井间加密井,实钻资料显示该井主力层系3小层顶部水淹严重,通过对该层构型单元的详细解剖,认为该套厚层其实为4期单一期次的河口坝砂体叠置而成,在各单一河口坝之间发育稳定的泥质夹层,能够对油水在纵向上的运移起到一定的遮挡作用(图5)。基于此认识,于该层强水淹下部大胆部署了C46H井,产油135m 3 /d,含水20%。该井的成功投产开创了绥中36-1油田“水下找油”的先河,具有较强的推广价值。

图5 C46H井剩余油挖潜实践

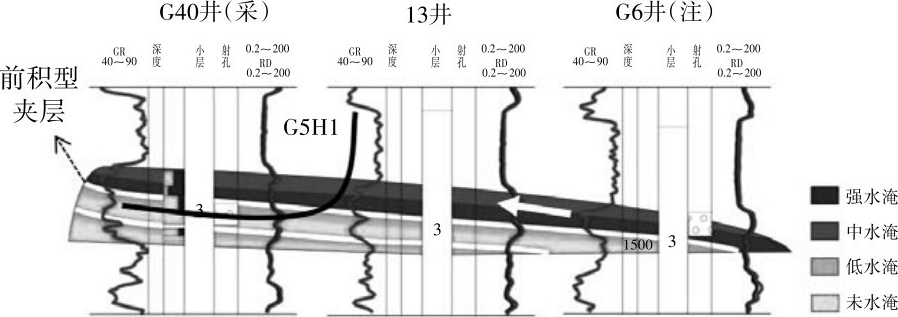

4.2 前积型界面遮挡下的剩余油挖潜

G40井3小层发育一套河口坝,顶部增生体注采对应较好,水淹明显,中下部由于注入水波及较差,动用程度明显较低。对于该类剩余油,同样提出了采用水平井进行“水下找油”的挖潜策略,G5H1井设计在砂体中部未水淹部位(图6),该井投产后的1年时间内,产量一直维持在70m 3 /d,含水15%,充分论证了该类水平井能够在前积界面的遮挡下保持低含水稳产,延缓见水时间。在厚层顶部剩余油被充分动用的情况下,“水下挖油”的挖潜模式为老油田开发后期的调整提供了新的途径。

图6 G5H1井剩余油挖潜实践

5 结论

①针对河口坝层内构型界面无法定量识别的难题,以岩芯描述为基础,对河口坝内部构型界面进行了级次划分,创新引入“GR回返率”的概念,建立了不同级次构型界面的定量识别标准。

②在构型界面定量识别的基础上,提出了河口坝内部两种不同的界面分布模式,主要包括切物源方向的上拱型界面及顺物源方向的前积型界面。

③充分结合一次加密井岩芯、水淹等资料,明确了构型界面对层内剩余油的控制作用:上拱型界面主要对油水起垂向遮挡的作用,剩余油表现为纵向分段水淹、局部富集;前积型界面主要对油水起侧向遮挡的作用,剩余油表现为部分增生体受效较差、局部富集。

④针对河口坝内部的剩余油分布模式,在定向井加密的基础上,提出了采用水平井动用层内剩余油的挖潜策略,创新了“水下找油”的挖潜模式,有效改善了油田的开发效果,为高含水期老油田的后续挖潜指明了方向。

参考文献

[1] 李岩.扇三角洲前缘储层构型及其控油作用——以赵凹油田赵凹区块核桃园组三段Ⅳ3 1 厚油层为例[J].岩性油气藏,2017,29(3):132-139.

[2] 吴胜和,翟瑞,李羽鹏.地下储层构型表征:现状与展望[J].地学前缘,2012,19(2):15-21.

[3] 林煜,吴胜和,岳大力,等.扇三角洲前缘储层构型精细解剖——以辽河油田曙2-6-6区块杜家台油层为例[J].天然气地球科学,2013,24(2):335-344.

[4] 马平华,邵先杰,霍春亮,等.绥中36-1油田东二下段沉积演化及对油气的控制作用[J].特种油气藏,2010,17(3):45-47.

[5] 徐丽强,李胜利,于兴河,等.辫状河三角洲前缘储层构型分析[J].油气地质与采收率,2016,23(5):50-56.

[6] 温立峰,吴胜和,王延忠,等.河控三角洲河口坝地下储层构型精细解剖方法[J].中南大学学报(自然科学版),2011,42(4):1072-1078.

[7] 姜建伟,肖梦华,王继鹏,等.泌阳凹陷双河油田扇三角洲前缘构型精细解剖[J].断块油气田,2016,23(5):560-568.

[8] 何文祥,吴胜和,唐义疆,等.河口坝砂体构型精细解剖[J].石油勘探与开发,2005,32(5):42-46.

[9] 渠芳,陈清华,连承波.河流相储层构型及其对油水分布的控制[J].中国石油大学学报(自然科学版),2008,32(3):15.

[10] 宁士华,肖斐,束宁凯.特高含水开发期曲流河储层构型深化研究及应用[J].断块油气田,2013,20(3):354-358.

[11] 严科.三角洲前缘储层特高含水后期剩余油分布特征[J].特种油气藏,2014,21(5):20-23.

[12] 箭晓卫,赵伟.喇嘛甸油田特高含水期厚油层内剩余油描述及挖潜技术[J].大庆石油地质与开发,2006,25(5):31-32.

[13] 齐陆宁,杨少春,林博.河流相储层构型要素组合对剩余油分布影响[J].新疆地质,2010,28(1):70-71.

[14] 沈黎阳,毛立华,王坤,等.中渗油藏相控剩余油分布特征研究及应用[J].断块油气田,2017,24(1):31-34.

[15] 邹信波,罗东红,许庆华,等.海上特高含水老油田挖潜策略与措施[J].中国海上油气,2012,24(6):30-31.

[16] 张铁帝.有效动用非主力层改善油田开发效果[J].特种油气藏,2015,22(2):119-122.

[17] 徐安娜,穆龙新,裘怿楠.中国不同沉积类型储集层中的储量和可动剩余油分布规律[J].石油勘探与开发,1998,25(5):41-44.

[18] 何贤科,涂齐催,宋春华.海上特高含水油田剩余油分布规律研究[J].石油天然气学报,2013,35(10):1-5.

[19] 卢虎胜,林承焰,程奇.东营凹陷永安镇油田沙二段三角洲相储层构型及剩余油分布[J].东北石油大学学报,2013,37(3):40-46.

[20] 李云海,吴胜和,李艳平,等.三角洲前缘河口坝储层构型界面层次表征[J].石油天然气学报,2007,29(6):49-52.