取经故事的题材演变

取经故事的题材是怎样一步一步演变为绝妙好文《西游记》的呢?

唐代取经描写

唐三藏取经是历史上的真事,《旧唐书·方伎传》及其他野史都有记载。玄奘法师去天竺途中和在天竺的日子里,经历过很多奇闻,在长安翻译佛经的时候,他又口述,由弟子辩机记录并整理出版了《大唐西域记》,这是一部涉及地理、历史两个领域的辉煌巨著。玄奘声明《大唐西域记》“皆存实录,匪敢雕华”,是严谨的纪实作品,但佛教本身固有的神异现象、佛教徒对事件的神异解读,又使这部书具有一定的神异性。

玄奘弟子慧立和彦悰整理、撰写的《大慈恩寺三藏法师传》,是记述玄奘生平的传记文学。弟子们对恩师西去天竺取经的非凡勇气和毅力极力赞颂,作品也有一定神异色彩。“唐三藏”则成为后世对玄奘的固定称呼。

《大慈恩寺三藏法师传》中的许多描写,既可以看成虚拟的,也可以看成纪实的。比如,书中写到唐三藏跋涉沙漠时有这样一段文字:

忽见有军众数百队,满沙碛间,乍行乍息,皆裘褐驼马之象,及旌旗槊纛之形,易貌移质,倏忽千变。遥瞻极著,渐进而微。法师初睹,谓为贼众,渐近见灭,乃知妖鬼。又闻空中声言“勿怖,勿怖”,由此稍安。

这段文字用白话描述,大致意思是:唐三藏在跋涉沙漠时,忽然看到一支几百人组成的军队,在满布的沙石之间,一会儿走,一会儿停。这些军人都穿着皮衣,骑着骏马,打着高高的大旗和各色彩旗,举着各种各样的兵器,一会儿变一个模样,一会儿变一个队形,瞬息万变,远远看去,非常清楚,渐渐走近,却又模模糊糊。三藏法师刚刚看到时,以为是强盗,后来近看,他们又逐渐消失,才知道是妖魔鬼怪。他听到空中有声音告诉他“不要害怕,不要害怕”,他的心才安定下来。

这段描写,从纪实文学角度看,是唐三藏慌乱中的幻觉;从虚拟角度看,则是唐三藏取经途中的惊险经历和神佛保佑。

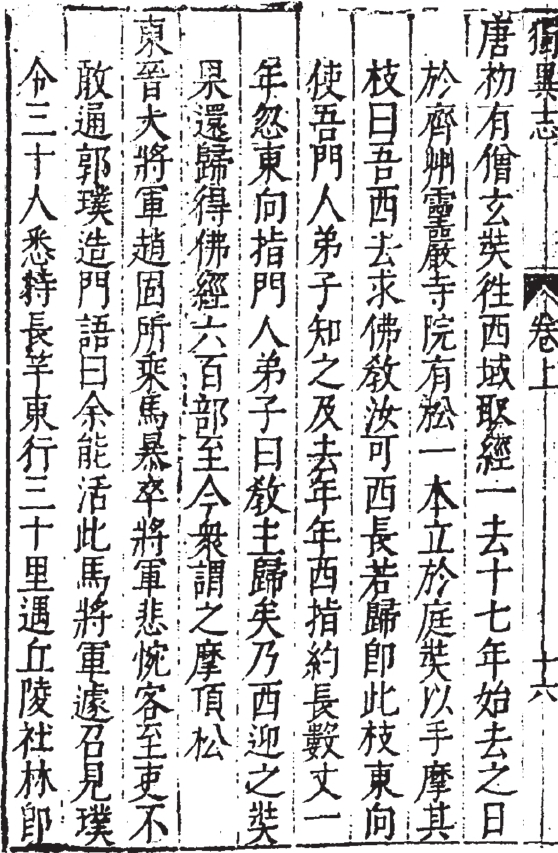

唐代传奇中已开始出现对唐三藏天竺取经的神异化描绘,如李冗《独异志》,我们看其中一条的记载:

唐初有僧玄奘往西域取经,一去十七年。始去之日,于齐州灵岩寺院,有松一本立于庭,奘以手摩其枝曰:“吾西去求佛教,汝可西长;若归,即此枝东向,使吾门人弟子知之。”及去,年年西指,约长数丈。一年,忽东向指,门人弟子曰:“教主归矣。”乃西迎之。奘果还归,得佛经六百部,至今众谓之“摩顶松”。

这段文字用白话叙述,大致意思是:唐代初年僧人玄奘往西域取经,一去十七年。他走的时候,到齐州灵岩寺院,看到庭院中有棵松树,就用手摩挲着树枝,说:“树啊树,我西行天竺去求佛教真经,你可以朝着西边长;如果回来,你的枝条就指向东边,使我的弟子们知道我回来了。”玄奘西行取经,这棵松树的树枝果然年年都朝着西方生长,长了数丈。有一年,树枝忽然指向东方,玄奘的门人弟子说:“我们的教主回来啦。”于是一起往西边迎接。玄奘果然取经归来,共得佛经六百部。至今大家都把齐州灵岩院的这棵松树叫作“摩顶松”。

这段情节,后来被吴承恩化用到了《西游记》里,唐僧离开长安和回到长安时的描写都提到了摩顶松。

除了《独异志》,《大唐新语》《酉阳杂俎》中也有关于玄奘法师的记载。在唐代,有关唐三藏取经的作品,大部分都处于基本写实和宗教神话相融合的阶段。

宋、元的唐僧取经

进入宋、元时代,唐僧取经离史实越来越远,渐渐转变为文学故事。

《太平广记·异僧六》记载:

李冗《独异志》

沙门玄奘,俗姓陈,偃师县人也。幼聪慧,有操行。唐武德初,往西域取经。行至罽宾国,道险,虎豹不可过。奘不知为计,乃锁房门而坐。至夕开门,见一老僧,头面疮痍,身体脓血,床上独坐,莫知来由。奘乃礼拜勤求,僧口授《多心经》一卷,令奘诵之。遂得山川平易,道路开辟,虎豹藏形,魔鬼潜迹。遂至佛国。取经六百余部而归。

这段文字用白话来说,大致意思是:僧人玄奘,俗姓陈,河南偃师县人,自幼聪慧异常,品德高尚。唐代武德初年,他往西域取经,走到罽宾国,道路艰险,有狼虫虎豹,很难通过。玄奘想不出什么办法,就锁上房门,在外面静坐。到晚上他打开门,看到房里有一位老和尚,头上、脸上都是疮疤,身上脓血淋漓,正在他的床上独自坐着。玄奘不知道这位老和尚是从哪儿来的,又是怎么进到房间的。他披好袈裟,虔诚地向老和尚行礼,求他指点。老和尚向玄奘口授《心经》一卷,让他经常诵读。玄奘诵读《心经》之后,不仅前面的道路平坦了、通畅了,狼虫虎豹也都不见了。他顺利地到达佛国,取经六百余部回到大唐。

授予唐三藏《心经》的疥癞老僧在《西游记》中变成了风神飘逸、幽默机智的乌巢法师,把孙悟空和猪八戒调侃了一番。他的《心经》对取经僧,包括唐僧和孙悟空在内,都起到了相当重要的作用。

南宋刊行的《大唐三藏取经诗话》则标志着唐僧取经故事的转化。《大唐三藏取经诗话》共一万六千多字,以俗讲形式出现,是说话人粗糙的底本。当时社会上的说书形式主要有两种:一种是僧讲,在寺院里说书,主要讲佛教因果报应故事;另一种是俗讲,在市井说书,主要讲人生悲欢离合。《大唐三藏取经诗话》以俗讲形式出现,说明取经故事已深入市井。

《大唐三藏取经诗话》出现了两个重要转折:其一,出现了猴行者,自称花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王,代替唐僧成为取经路上的主角,他保护唐僧取经时已两万七千八百岁,曾九次见到黄河水清;其二,历史人物由虚构人物代替,除猴行者外,还出现了深沙神,即后来的沙僧;其三,宗教故事转为神魔故事,后来《西游记》中几个重要故事的原型,如女儿国、火焰山,都出现了。

《大唐三藏取经诗话》中,唐僧有三件大梵天王送的法宝:一顶隐形帽、一条金环锡杖和一只钵盂,后来也都被吴承恩化用到小说里了。

元杂剧的取经故事主要有:

吴昌龄《唐三藏西天取经》(残存两出)。

无名氏《二郎神醉射锁魔镜》《二郎神锁齐天大圣》。

而且元杂剧里,孙悟空是有兄弟姐妹的。《二郎神锁齐天大圣》中的齐天大圣宣布“我与天地同生,日月并长”,哥哥是通天大圣,弟弟是耍耍三郎,姐姐是龟山水母,妹妹是铁色猕猴。

元代杨景贤有二十四折《西游记杂剧》。有学者认为现存的杨景贤杂剧不是本来面貌,而是根据小说增补的。

除吴昌龄的杂剧以唐僧为主角外,其余杂剧都以孙行者为主角。《西游记杂剧》中孙行者自报来历道:“小圣弟兄姊妹五人:大姊骊山老母,二妹巫枝祇圣母,大兄齐天大圣,小圣通天大圣,三弟耍耍三郎。喜时攀藤揽葛,怒时搅海翻江。金鼎国女子我为妻,玉皇殿琼浆咱得饮。”他还盗了太上老君的仙丹,偷了王母娘娘的仙桃,又从天上偷了套仙衣给媳妇穿。《西游记杂剧》增加了许多故事,猪八戒、红孩儿、铁扇公主等也都出现了。

《曲海总目提要补编·北西游》记录元杂剧中有关唐僧取经的情节:“花果山水帘洞有石猴窃食老子金丹,遂成铜筋、铁骨、火眼、金睛,又能七十二变。大闹天宫,入地府取金鼎国母为妻。又偷王母蟠桃百颗,仙衣一袭。上帝怒,命李天王、哪吒太子率天兵搜讨,不能服。菩萨以神通移花果山压其顶。书一字封记,欲使三藏收为弟子,护以西行。”此时,石猴已有了《西游记》中孙悟空最重要的资质:火眼金睛和七十二变,并且曾大闹天宫,被菩萨压在山下,等待取经人。

《西游记平话》的重要性

取经故事的另一个重要发展是元代的《西游记平话》,原书已找不到了,现存两处:

一处是《永乐大典》第一万三千一百三十九卷的《梦斩泾河龙》,共一千二百多字,跟《西游记》第九回《袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条》内容相似。我将在后面全文引用《西游记平话·梦斩泾河龙》,并把它和吴承恩的《西游记》对照分析。

另一处是朝鲜汉语教科书《朴通事谚解》中的八条《西游记平话》注,记有唐僧取经路上遇到猛虎、毒蛇、黑熊精、黄风怪、地涌夫人、蜘蛛精、狮子怪、多目怪、红孩儿怪,几死仅免;又过棘钩洞、火炎山、薄屎洞、女儿国等恶山险水。

《朴通事谚解》转引《西游记平话》,说猴行者的来历:“西域有花果山,山下有水帘洞,洞前有铁板桥,桥下有万丈涧,涧边有万个小洞。洞里多猴,有老猴精,号齐天大圣。”这个老猴精神通广大,曾入天宫偷仙桃、盗金丹、窃仙衣,还搞“庆仙衣会”。玉帝派李天王率十万天兵征讨,打不过老猴精,最后是二郎神将其抓住,理当斩首,观世音说情,于是压在花果山下等待取经人。

唐僧取经的故事经过唐、宋、元三代的素材积累,到天才作家吴承恩手里,才成为我们现在看到的《西游记》,在中国古典小说中占有崇高地位。《西游记》既是神魔小说的巅峰,不可替代,又与《三国演义》《水浒传》《红楼梦》一起,成为中国古典小说四大名著。但是,吴承恩被承认是《西游记》的作者,却经过了几百年的争论。