一、迁徙异乡投射出的恒心、毅力和爱心

迁徙,指动物有规律地长距离搬迁到不同栖息地的行为,是动物选择最佳生存地域环境及调节种群密度的生态适应性行为。自然界中多数动物都具有迁徙行为,部分动物甚至把迁徙当作一生中不可或缺的重要部分,这种行为不仅对维护动物种群稳定有重要作用,还有利于平衡生态系统。春去秋来,无数的迁徙动物离开自己生活的故土,前往遥远的异乡寻找鲜美的食物和温暖的阳光。动物们在这场跋山涉水、声势浩大的旅行中面对艰辛所表现出来的恒心和毅力令人赞叹不已。恶劣的环境、天敌的追杀、伤病的折磨,甚至是死亡都无法阻止它们前进的步伐。

(一)动物大迁徙

哺乳动物的迁徙通常是定期的、定向的、以群体为单位进行。大规模的动物迁移场景尤为壮观,动物们成群结队地跨越高山、峡谷、戈壁和河流,向着目的地行进,坚韧不拔,一往无前。哺乳动物每年固定的迁徙活动,满足了它们在特定的生活时期所需要的食物和环境条件,也为它们的生存和种族的繁衍提供了可靠的保证和依托。

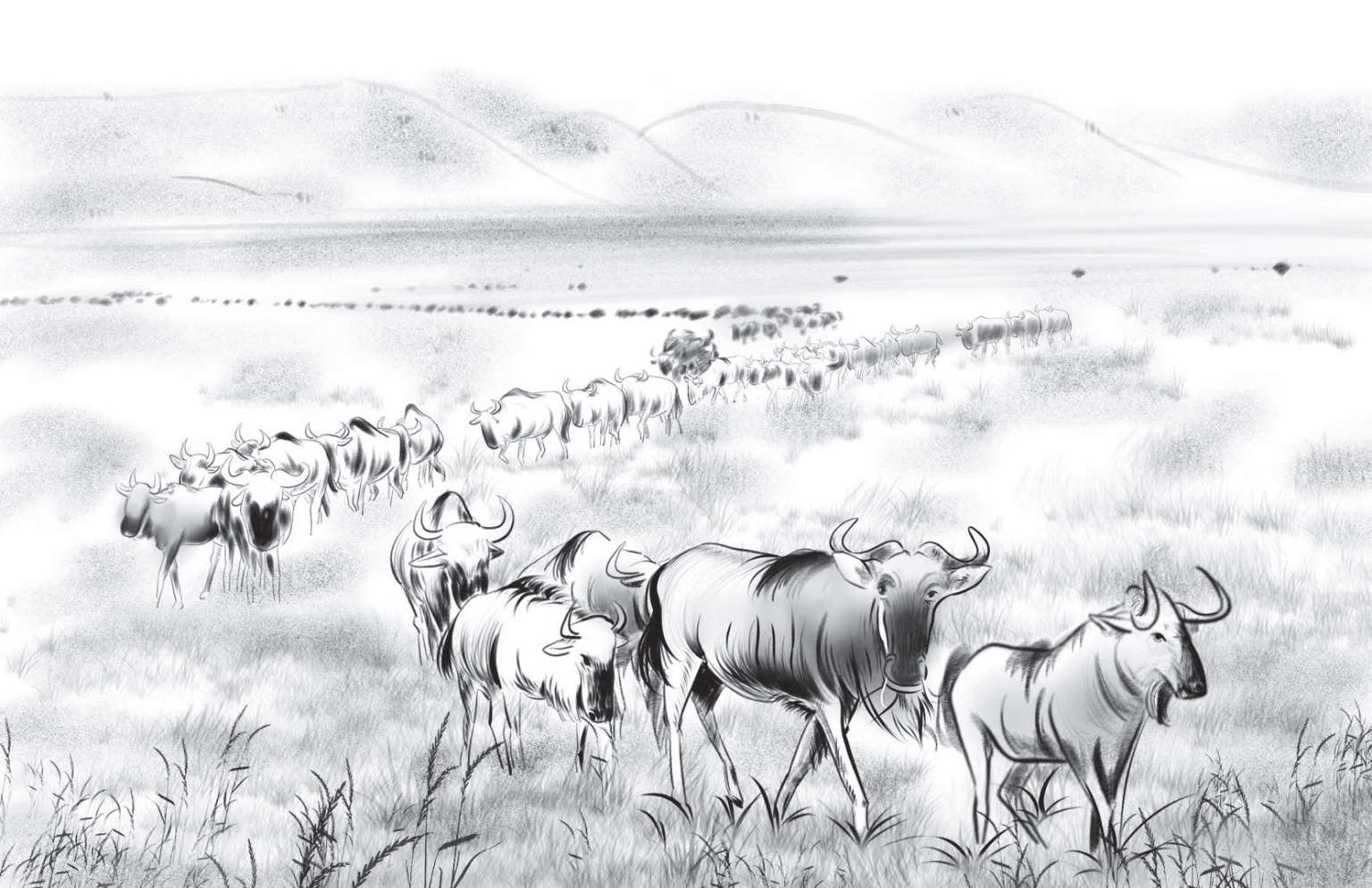

非洲坦桑尼亚塞伦盖蒂草原位于南纬 1~3 度,东经 34~36 度,这里栖息着世界上数量最多、种类最庞大的野生动物种群,可谓是动物的天堂。塞伦盖蒂草原每年都会上演世界上最宏大的动物奇观。6 月,成群的角马、斑马和瞪羚追随雨水,以顺时针方向,沿着相对固定的迁移路径行进。角马迁徙大军是由多个小群体组成,每个小群体中都有一匹领头的角马。领头角马在群体的迁徙过程中负责安全、保卫工作。每当它们穿越公路时,领头角马会站在路边,密切注视路上的情况,直到群体中所有的角马都通过公路,它才会快步跟上迁徙队伍。

随着角马的不断行进,焦渴万分的角马来到格鲁米提河岸边,开始喝水。饥饿的尼罗鳄悄悄地从水下靠近,角马却全然不知。突然,水中的尼罗鳄张开长长的嘴巴,迅速咬住正在河畔喝水的角马,并竭尽全力将其拖下水去。随后,水中的尼罗鳄一拥而上,将落水的角马活活地撕成碎块,囫囵吞下。这也成了尼罗鳄一年一度的盛宴。见识了尼罗鳄的凶残,角马不敢停下脚步,它们在河边聚集形成高密度的集群,拥挤着、践踏着,仓促地渡过格鲁米提河。

图 4-1 东非动物大迁徙(张文娟绘)

角马迁徙大军继续向北移动,来到坦桑尼亚与肯尼亚交界的马拉河。马拉河也是角马迁徙旅途中最难逾越的一道天然障碍,这里不仅河岸陡峭、水深流急,而且还有饥饿了整整一年的尼罗鳄在水下潜游着。

角马迁徙穿越马拉河的场面十分壮观。迁徙的角马面对天然河道和虎视眈眈的鳄鱼,会在河岸上暂时停止脚步。然而,后面的角马不知道前面的同伴为什么停下来,仍然飞奔而至。于是,角马、斑马、瞪羚拥挤在河岸上,造成了严重的堵塞。后面蜂拥而上的角马将前面的角马推下河岸,这些角马再没有退路,只得纵身跳下陡峭的河岸,跃入急流,奋力躲避凶猛的尼罗鳄。终于,成群的角马游过了马拉河,在草地上得以喘息,但也有不幸被尼罗鳄捕食和溺毙的个体。

7 月下旬,角马迁徙大军到达肯尼亚,并会在这里的草地上觅食 3 个月,在此期间受孕的雌性角马也开始产仔。11 月初,塞伦盖蒂大草原南部开始降雨,雨后植被逐步返青,食草动物们又有了新鲜食物。11 月下旬至 12 月,成群的角马追随雨水迁移到塞伦盖蒂草原东部和南部,寻觅雨后生长的新鲜植被。巨大的迁移群体在草原上时聚时分,行进速度时快时慢。

随着时间的推移和降雨区的移动,整个塞伦盖蒂草原的角马、斑马和瞪羚循环往复地迁徙着。在迁徙途中,它们面临的捕食者不仅仅有尼罗鳄,还有数目庞大的非洲狮、猎豹和鬣狗等。不仅仅是角马、瞪羚,就连体形颇大的斑马,也会被狮群围猎。每年约有 25万头角马由于干渴、饥饿、疲劳、伤病或被捕食而死亡。

在生物进化过程中,生物个体在生存竞争中优胜劣汰、适者生存。在年复一年、周而复始的大迁徙中,老弱病残个体被捕食者捕食,当然一些强健的个体也可能会被捕食。被捕食的草食动物养活了草原上的肉食动物、腐生生物,而存活下来的个体会继续将基因不断地遗传下去。

(二)飞越海洋

我们将每年需要沿着固定的路线、在繁殖区和越冬区之间来回迁徙的成群结队的鸟类称为候鸟,如大雁、天鹅、家燕都是候鸟。而终年生活在一个地区,不随季节迁徙的鸟类称为留鸟,如喜鹊、麻雀等。鸟类的迁徙都发生在南北之间,部分鸟类的迁徙甚至穿过赤道跨越在南北半球之间。每年秋季,已经在北方完成繁殖的鸟类就会携家带口飞往南方,在那里度过冬季,等到来年春暖花开之时,鸟类又会返回北方老家,继续繁殖后代。

地球自转轴的北端,也就是北纬 66 度以内的区域,被称为北极地区。北极地区终年寒冷,飞行冠军北极燕鸥就在这里繁衍生息。北极燕鸥是属于燕鸥属的一种海鸟,体型中等,其羽毛主要是灰色和白色,以鱼、甲壳动物等为食。北极燕鸥是地球上迁徙距离最远的动物,他们以近 4 万千米的迁徙距离创造了生命的奇迹,成为地球上迁徙距离最长、飞行速度最快的动物。每年的 5—8 月,正值北半球的夏季,北极燕鸥在位于北极圈附近(包括阿拉斯加、格陵兰岛、北欧、加拿大、俄罗斯北部等地)的繁殖地内求偶、繁殖及养育后代。小北极燕鸥刚出生时身上长了灰色的绒毛,就如同小鸡一般。一个月左右,小北极燕鸥就能自由活动并长出飞羽,这期间它的父母会为其提供食物和保护。

8 月末,北半球的夏季即将结束,小北极燕鸥已经具备了飞行能力,它们将跟随父母开始生命中的第一次超长距离迁徙。北极燕鸥在大西洋和太平洋上会选择多条迁徙路线。以北极燕鸥在大西洋上的迁徙路线为例,它们从北欧和格陵兰岛的繁殖地出发,先飞到拥有丰富食物的北大西洋,用一个月的时间在北大西洋上空进食,为即将开始的远行积蓄能量。当能量储备充足之后,北极燕鸥会分成两支,一支沿着非洲西海岸向南飞行,另一支沿着南美洲东海岸向南飞行。虽然它们的飞行路线不同,但是目的地一致,都是冰雪覆盖的南极大陆。

历时 4 个月的飞行,北极燕鸥终于在飞越了半个地球后纷纷抵达位于南极洲的栖息地,此时正是南半球的夏季。在南极四周的海域中大量的磷虾为北极燕鸥提供了食物,而且没有了繁殖的压力,北极燕鸥可以尽情享受南半球的夏天。在南极生活的 4 个月里,新生的小北极燕鸥会不停地进食,让自己尽快长大,以便有能力迎接来年新的迁徙。

图 4-2 顽强的北极燕鸥(张文娟绘)

次年 3 月,当北半球的春季到来时,养精蓄锐的北极燕鸥再次挥动翅膀开始长途迁徙,回到位于地球最北端的出生地。与来时的路线不同,北飞的北极燕鸥几乎都选择了同一条路线,这条路线曲折地穿过整个大西洋,在地图上看呈一个大大的“S”形。在茫茫的大海上没有任何地方落脚休息,它们只能不停地飞行,饿了就掠过海面捕鱼充饥。

5 月,北极燕鸥在经过 2 个多月的飞行后回到了位于北极附近的繁殖地。在这里,它们将再次开始生命中最伟大的工作——繁育后代。就这样,北极燕鸥们完成了一年一度两次穿越南北半球的超长距离迁徙,其往返一次的迁徙距离长达 4 万千米。一只北极燕鸥的平均寿命为 30 岁,一生的飞行距离达到了 150 万千米,相当于地球和月球间往返三次。正是因为北极燕鸥每年都会经历南北两极的两个极昼,所以它被称为是永远生活在光明中的动物,这也是大自然对最长迁徙的北极燕鸥最伟大的奖赏。

(三)洄游与回归

洄游是鱼类运动的一种特殊形式,是一些鱼类的主动、定期、定向集群的水平移动,大多数鱼类的洄游都是为了繁殖下一代。

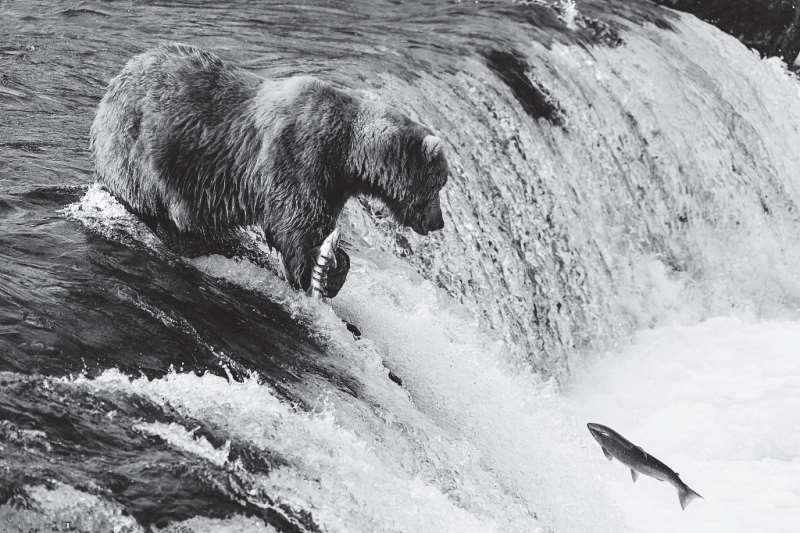

大马哈鱼是著名的冷水性溯河产卵洄游鱼类,它们出生在内陆江河淡水中,却在太平洋的海水中长大。洄游,是属于它们的长征,用空间换时间,牺牲自己让自己的下一代可以在更安全的环境中出生。

每年的八九月份大马哈鱼性成熟时,成千上万的大马哈鱼会成群结队地从外海游向近海,在渡过鄂霍次壳海后,在入海口进入江河,其每昼夜可前行 35 千米左右。进入江河后的大马哈鱼都将进行一次九死一生的冒险之旅,它们将沿河而上,会遇到浅滩峡谷或是急流瀑布,大马哈鱼为了越过瀑布,会借助高速游泳而向上跃出水面,跃出水面最高点可达 2.5 米。

在洄游的途中,棕熊、灰狼等其他食肉动物早在沿河等待,它们随时都面临着被捕食的风险。对于即将迎来漫长冬天的大马哈鱼来说,至关重要的是脂肪和能量。大马哈鱼在洄游路上几乎不吃不喝,体内 85%以上的脂肪、60%的肌蛋白都会消耗殆尽。先是内脏和皮下脂肪,然后是背部的肌肉蛋白,最后是尾巴上的肌肉。毕竟作为前进的关键动力器官,尾部肌肉一定要留到最后。

图 4-3 大马哈鱼洄游

许多洄游大马哈鱼都没能抵达产卵地,便消耗了自己的大部分能量,有的甚至是全部能量。大马哈鱼用尽最后的一点力气产卵之后便会油尽灯枯而死。它们死后会为成千上万的生物提供营养,也包括自己的幼崽。来年的 4 月,待到小马哈鱼长至 50 毫米左右,它们便开始沿河而下,到达沿海后先逗留一段时间再向外海游去。待 3~4 年大马哈鱼性成熟后它们将开启返回出生地的新征程。

无论经历多少个春秋,面对多少未知的风险,大大小小的动物们都会在世界各地如约上演大迁徙的壮阔景象,这样的迁徙有时需要它们一生,甚至是几代同胞的努力才能完成。也正是大自然中年复一年的壮阔迁徙历程,才成就了整个生态的平衡之美。