四、荒野的极端动漫式色调

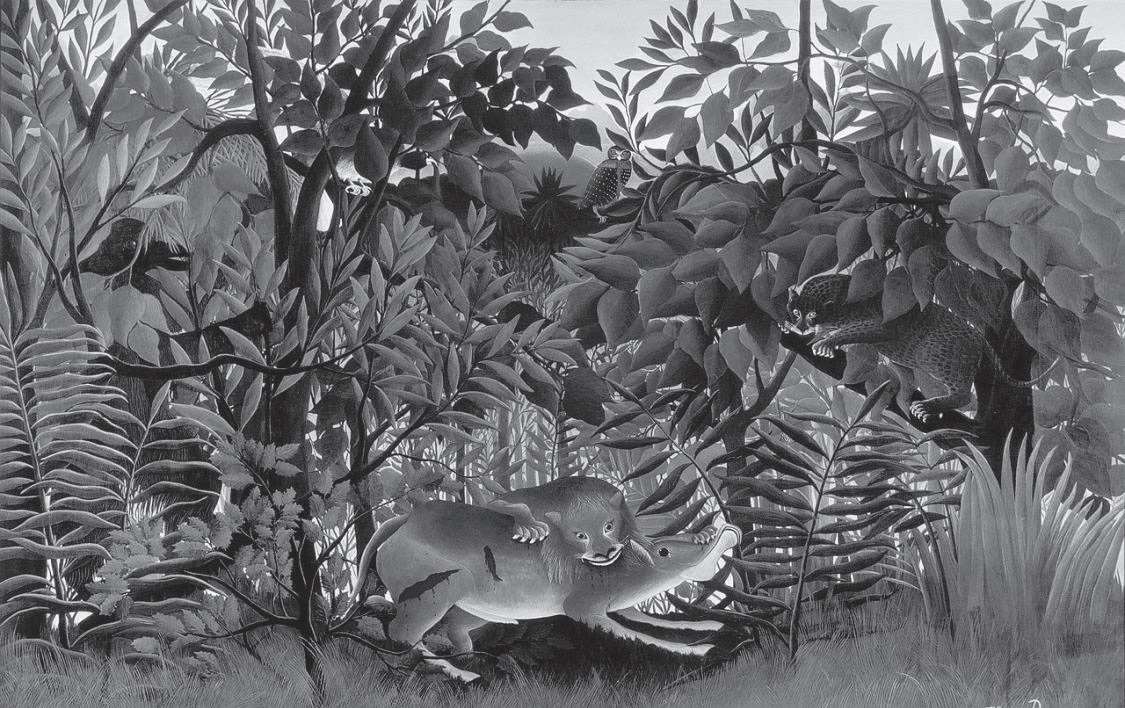

图 1-8 亨利·朱利安·费利克斯·卢梭,《饥饿的狮子扑向羚羊》,1905 年

(一)荒野:多彩与刺激

荒野的极端动漫式色调表现在荒野色彩艳丽、对比强烈,视觉冲击力极强,仿佛科幻场景一般。

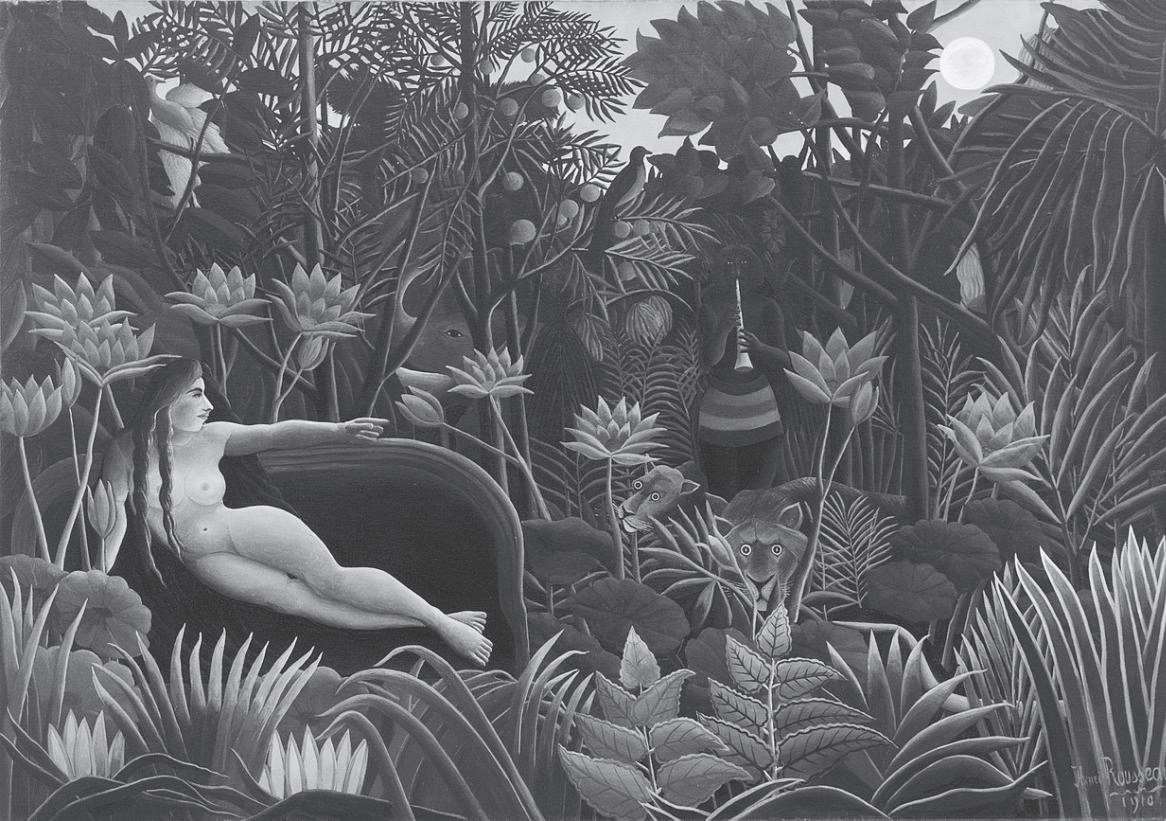

亨利·朱利安·费利克斯·卢梭是法国后印象派画家,他的画以纯真、原始的风格著称。他作品中的丛林为绿色调,人在荒野中,有红、黄、蓝、紫、橙、白、青等色彩,构成了明艳的荒野丛林景观,表达了荒野动漫式的极端色调:色彩鲜艳,充满生命气息,勾起了人们对荒野环境险象环生的遐想。

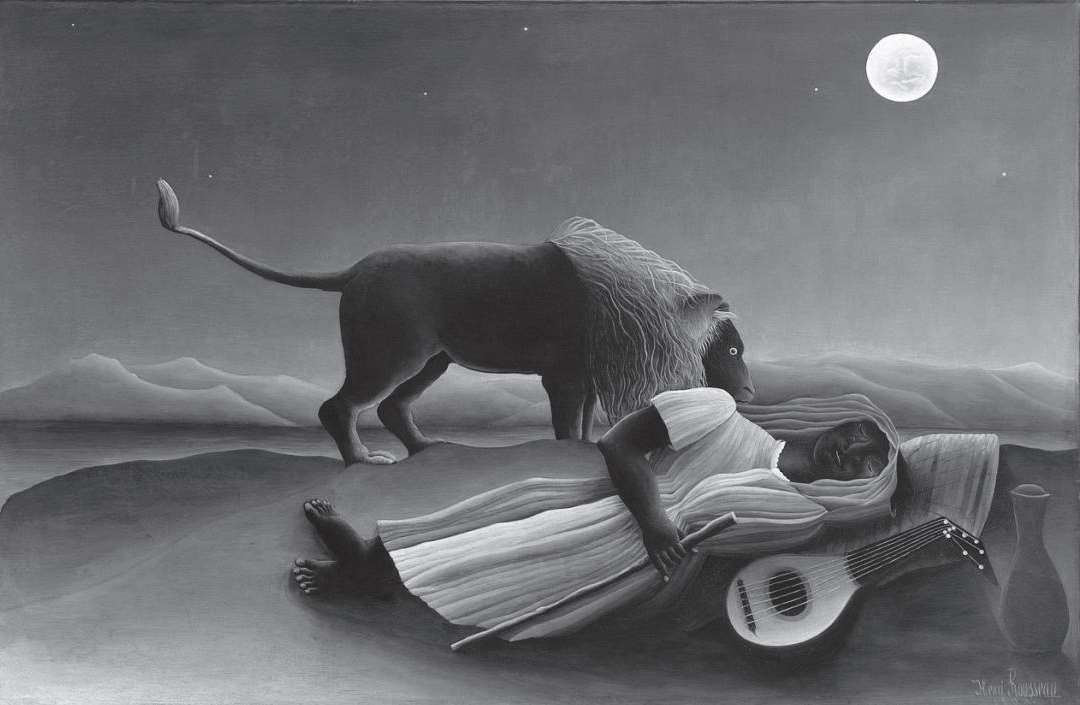

《沉睡的吉普赛人》是亨利·朱利安·费利克斯·卢梭于 1897 年创作的油画,描绘了在沙漠的黑夜中,一位皮肤黝黑、衣着艳丽、睡着的吉普赛艺人,吉普赛艺人身边整齐地摆放着她的乐器,一头狮子正走近她身旁。这种险象看起来很抒情。相对而言,更惊险的应是日月星辰下充满自然界的有毒物质,简称毒物。在自然界中,人类与矿质毒物、合成毒物、环境毒物和生物毒物共存。

很多有毒物具有诱惑力的外形。当然,不是说没有诱惑力外形的毒物没有毒。有的毒蘑菇如人肉褐鳞环柄菇,外形一般,人一旦采摘误食,即刻需被送往医院ICU紧急换血抢救。

见血封喉树,又名箭毒木,是一种有剧毒的药用植物,花期在 2—3 月份,果期在 4—5 月份。有花有果的绿色植物很容易吸引人采摘,却会对人体构成生命危害,这就是矛盾的存在。

图 1-9 亨利·朱利安·费利克斯·卢梭,《梦》,1910 年

图 1-10 亨利·朱利安·费利克斯·卢梭,《沉睡的吉普赛人》,油画,1897 年

图 1-11 诱人的毒蘑菇

图 1-12 见血封喉树(黄庆优摄)

(二)荒野:毒之极端与矛盾转化

“毒”是一个生命相对于另一个生命的相克关系,意味着伤害或致死。14 世纪,黑死病在亚洲和欧洲夺去了多达 1 亿人的生命,60%的欧洲人口消亡。鼠疫是由跳蚤传播的细菌引起的,由搭乘商船和商队的黑鼠传播。乌头碱产生的致命神经毒素早在中世纪就臭名昭著,传说夫妻关系恶化的妻子会用乌头汁洗丈夫的衬衫,犯下无法定罪的谋杀罪。18世纪西伯利亚人喜喝曾食用过毒蝇鹅膏菌的驯鹿尿液,据说此尿液可使人体产生强烈致幻效应。有些微藻能产生强力毒素,人类使用了被污染的贝壳会导致瘫痪或者死亡。科学家在一个多世纪以前就知道病毒会导致疾病,直到近 20 年才认识到它们对于生态的重要性。在海洋中,病毒干扰物种竞争,改变水生食物链中的碳含量,促进基因转移。病毒在水中和陆地之间移动,维持或破坏着全球规模的生态系统。

众所周知,毒物的致毒性与毒物的剂量、毒物进入机体的路径以及毒物的物理化学特性和生物特性等有关。但是,我们仍无法破解很多致毒现象的复杂机理。据美国《纽约时报》2021 年 6 月 4 日报道,来自加拿大新不伦瑞克省的 48 名患者出现了令人困惑的症状,这些症状包括失眠、运动功能受损和产生幻觉。这种疾病首次被发现是在 2015 年,新不伦瑞克省的神经学家阿里尔马雷罗发现一名患者出现了奇怪的混合症状,包括焦虑、抑郁、快速恶化的痴呆、肌肉疼痛和可怕的视觉障碍。2021 年 4 月,在首例病例出现六年后,新不伦瑞克和渥太华的卫生当局组建了一个由神经学家、流行病学家、环境学家和兽医组成的团队,进行调查。不列颠哥伦比亚大学神经学家卡什曼博士表示,这种疾病可能是由一种蓝绿藻产生的毒素引发,病症酷似帕金森病和阿尔茨海默症。另一个潜在的患病原因可能是患者长期接触软骨藻酸。这是一种神经毒素,滋生在新不伦瑞克省海岸的贝类中。

毒素研究充满风险刺激。令科学家们着迷的是毒液的综合临床毒性、毒液中包括致死致伤的毒素以及各种生物活性物质成分,其化学结构的独特性、药用价值的评估与研发等。

20 世纪 70 年代的研究发现,鸭嘴兽的毒液中至少含有十种不同的蛋白质,均对小鼠具有或强或弱的毒性效应。当时获得有毒物种的毒液并非易事。基因组学分析等新技术的引入,可较便利地定性不同生物毒素的分子属性与构象以及毒性分子包括诸如降低血压、阻碍神经信息传递、破坏红血球等毒理学与药理学等功效的鉴定。20 世纪 90 年代,经部分氨基酸序列的对比发现,鸭嘴兽毒液中的毒素分子与毒蛇的多肽毒素结构高度同源。有趣的是,鸭嘴兽的毒素分子仿佛与它的外形一样奇特,都是从诸如蜘蛛、海星、海葵、毒蛇、毒鱼和蜥蜴等不同动物产生的蛋白质模板东拼西凑来的。鸭嘴兽毒素与其他物种毒素分子的相似性提示,即使在血缘关系相距很远的物种之间,因受到相近的天择压力才产生极为相似的特征——趋同演化。鸭嘴兽是唯一已知的不是把毒液用来捕猎或防御,而是用来争夺伴侣的动物。毒之活性本身充满奥秘、令人好奇,带着问题、孜孜不倦地解开迷雾的过程本身就是审美的状态,是人本质力量的一种表现。

毒之活性的功效转化不止是针对人类治病、美颜等而言,另一要点是对很多物种,包括人类的演化上起到了潜移默化的作用。灵长类(包括猿类)动物形体、脑容量较大的哺乳动物以及又有相应立体视觉系统的动物或许与蛇捕食哺乳动物有关,因为只有视觉发达,才能侦测出隐藏的蛇类。蚊子已经在地球上生存了近亿年,若其不会制造毒液就不会成为完美的疾病媒介。蚊子的毒液让病原体得以自由进入人类的循环系统,这种毒液中主要的化合物只有几十种,属于地球上组成成分最简单的毒液,但是许多化合物的功能仍然不明。蚊子让人类的数量维持在一定的数量之下,也影响了人类的遗传组成:造成人类镰状细胞的突变。蚊子和许多物种(包括人类)的关系密切,共同演化。

毒液的演化研究同样令人着迷。

约在地质年鉴寒武纪后期,古蝎从海洋爬上陆地,成为地球上第一种陆生无脊椎动物。受地球大气变化的影响与食物链的约束,经数亿年的适应性进化,海陆生古蝎的雏形已模样全非。现今分布在地球陆地表面的蝎品种上千种,其中有 50 余种被认为对人类活动造成危害,即有毒(剧毒)蝎品种。

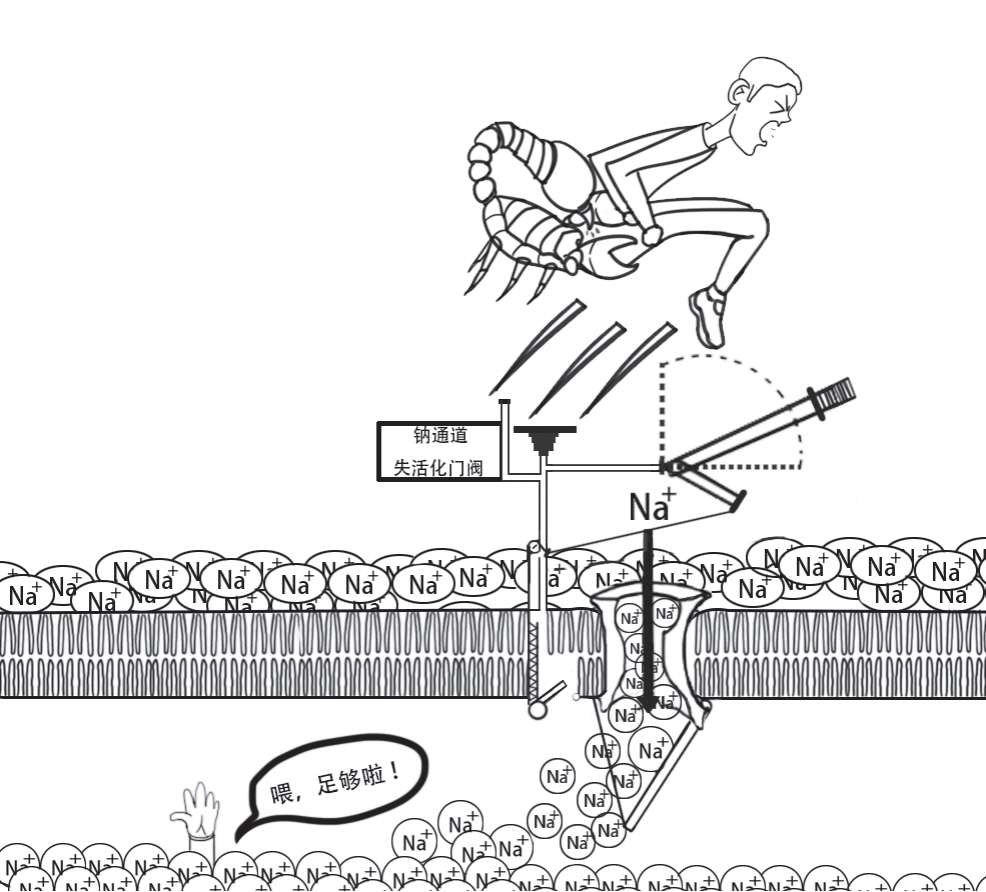

图 1-13 中了蝎毒后的钠离子通道失活化(彭泰祺绘)

已被探明的蝎毒素均为一类单链多肽物质。其中被定性为长链的蝎毒素多肽(由60~70 个氨基酸残基组成),其靶标被定格在细胞膜上的钠离子通道上,它们一旦与钠离子通道结合,便会异化通道的功能活动。它们被认定是蝎毒中用于防御其他物种侵犯和捕食猎物的主要制敌麻痹致死武器。这些长链蝎毒素多肽又可被分为α型、类α型、β型和类β型四大多肽家族。α型与类α型蝎毒素被认为特异地与靶向钠离子通道的位点 3 相结合,异化钠离子通道的门控失活化机制。通俗地讲,使得钠离子通道的失活化阀门关不上,造成胞外的钠离子管漏式从外泄到胞内,诱发细胞的持续性兴奋。细胞的过度兴奋性可导致肌体的麻痹,直至死亡。

短链蝎毒素多肽由 20~40 个氨基酸残基组成。除个别为氯离子通道阻断剂外,大多的靶标均是特异性细胞膜上钾离子通道的阻断剂。诡异的是,长链蝎毒素多肽的一级结构高度同源、空间构象图谱共享,但在物种选择性上令人琢磨不透:微量α型蝎毒素只对哺乳动物有剧毒致死效应,大剂量却对昆虫无毒性效应;微量类β型/类β型蝎毒素只对昆虫造成兴奋性收缩麻痹,大剂量却对哺乳动物或昆虫无(弱)毒性效应;微量类α型蝎毒素则对哺乳动物和昆虫均有强兴奋麻痹致死效应。陆生蝎子历经数亿年的演化,其毒素功效竟是如此鬼斧神工般的微妙!

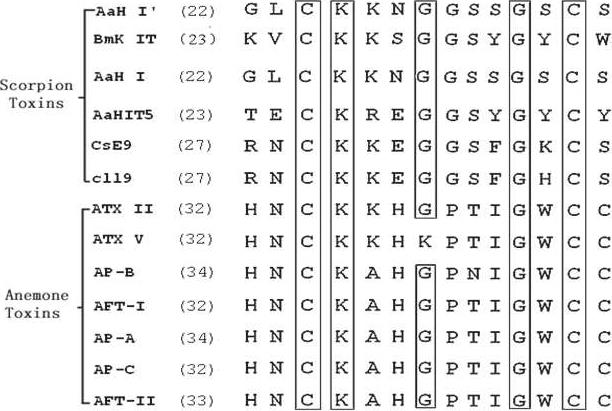

“种瓜得瓜,种豆得豆”,基因的垂直遗传复制已是深入人心的客观规律。已知的蝎毒素多肽家族成员枝繁叶茂,各领风骚。当溯源蝎毒素多肽古基因时,发现已知的蝎毒素多肽家族成员之间存有或近或疏的亲缘基因相关性痕迹。有趣的是,当对比共享在靶向钠离子通道同一位点(第 3 结合位点)的蝎毒素多肽和海葵毒素多肽氨基酸序列时,发现含有两个胱氨酸(Cys)的 14 肽片段序列高度相似。

图 1-14 蝎毒素多肽和海葵毒素多肽中有两个胱氨酸(Cys)的 14 肽片段序列高度相似

图 1-15 荒野的静谧(彭泰祺绘)

此外,分别从海葵和毒蝎两个不同品系分离得到的特异性钾通道短肽阻断剂中,其基因的相应位置均共享一个内含子;审视被命名为Ept IV海葵毒素多肽与被命名为Opicalcine 1 的蝎毒素多肽的基因,两者信号肽和前肽序列结构均呈高度相似性。由此不得不使人联想到寒武纪后期,古蝎未爬上陆地时曾在海洋游弋,古蝎与海葵共存接触。若那时古蝎以海葵为食,经消化吸收,增加了古蝎接收海葵毒素基因平行移植的可能性。若古蝎只是在与海葵接触过程中感染了海葵的毒素外分泌物,则很可能从那时起古蝎便注入了海葵毒素基因的记忆。或许那个时期压根尚无毒素概念一说,即无论被摄食或被感染,海葵外分泌物不会对古蝎造成丝毫伤害。然而,历经数亿年的风雨乾坤,两个分隔的海陆生物物种都顽强地存储了这些保守基因片段,并成为各自体内毒素趋异化演变的“万变不离其宗”的古老祖先基因模板。

荒野是自然存在,是一种不具有社会属性的自然生态;荒野的存在也是内心存在,人类自成世界,却在自身的世界外围用“荒野”一词表达人与自然的位置关系,又尽可能地用语言将自身的心灵世界与荒野的自然属性对应起来,以利于人们看到自然变化与投射到内心的情感变化之间的心物关系。荒野中有着天择过程中的捕获与抗争的惊心动魄,有着野性之自然、本真、粗犷与诗性的美。走进荒野,可以看见寄生或共生的生命奇景;走进荒野,可以发现生命相克的毒之景观、毒之活性的功效转化以及毒液演化过程中的奇景。人类的文明征程是向着荒野的方向拓展的,一方面显示着人类的冒险、进取和无畏;另一方面,在征服荒野的进程中,人类也会遭到荒野的反噬,以至于人类自身被驯化,在很多方面丢失野性。荒野是人类探索自然的必经之地,人因探索荒野的奥秘而点燃激情、获得野性,并推进自身的文明进步。

参考文献

[1]AMY PASTAN. Young America:Treasures from the Smithsonian American Art Museum[M]. New York:Watson-Guptill,2000.

[2]KIRCHHOFF T,Vicenzotti,V. A Historical and Systematic Survey of European Perceptions of Wilderness[J]. Environmental Values,2014,23(4):443–464.

[3]罗伯特·D.理查德森.瓦尔登湖畔的心灵人生[M].刘洋,译.杭州:浙江文艺出版社,2020.

[4]马特.论美国“荒野”概念的嬗变与后现代建构[J].文史哲,2018(3):120129,167.

[5]让-雅克·卢梭.孤独漫步者的遐想[M].余中先,译.北京:中央编译出版社,2019.

[6]叶朗.美学原理[M].北京:北京大学出版社,2009.

[7]柯进华.荒野与人性:爱德华·O. 威尔逊的荒野观研究[J].自然辩证法研究,2019,35(7):34-40.

[8]Kobe University:Parasites manipulate praying mantis' s polarized-light perception,causing it to jump into water[EB/OL]. ScienceDaily,2021.www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210629120804.htm.

[9]陈宜瑜.生物学大辞典[M].北京:科学出版社,2017.

[10]史志诚.毒物简史[M].北京:科学出版社,2012.

[11]克莉丝蒂·威尔科克斯.毒特物种:从致命武器到救命解药[M].邓子衿,译.台北:马可孛罗文化,2021.

[12]吉永华,徐科.马氏钳蝎的哺乳动物神经毒素的分离和纯化[J].Acta Biochimica et Biophysica Sinica,1983(6):20-25.

[13]吉永华,徐科,顾梓伟.马氏钳蝎哺乳动物神经毒素Ⅰ的部分氨基酸顺序[J].科学通报,1984(19):1200-1202.

[14]吉永华,服部宏之,徐科,等.东亚钳蝎 4 个软瘫型抗昆虫神经毒素的纯化及其分子特征[J].中国科学(B辑 化学 生命科学 地学),1993(9):923-930.

[15]吉永华,陆丽芳,朱东亚,等.东亚钳蝎毒中Alpha型昆虫神经霉素的HPLC纯化及其部分氨基酸顺序[J].科学通报,1993(5):465-467.

[16]吉永华,P. Mansuelle,徐科,等.东亚钳蝎昆虫毒素BmK IT的初级结构研究[J].中国科学(B辑 化学 生命科学 地学),1993(1):46-52.

[17]吉永华,徐科,寺川进.东亚钳蝎毒中一个软瘫型抗昆虫神经毒素(BmK IT2)的初级结构研究[J].科学通报,1994(3):269-272.

[18]吉永华,徐科,川野城子,等.一个新的增强Ryanodine与其在兔骨骼肌肌浆网受体结合的蝎毒素多肽[J].科学通报,1996(22):2077-2080.

[19]吉永华,刘艳,徐科,等.BmK AS,一种新型骨骼肌Ryanodine受体激动肽的氨基酸序列[J].科学通报,1997(9):976-980.

[20]吉永华,刘艳.一类新型的作用于钾离子通道的蝎毒素多肽[J].生命科学,1995(5):1-5,10.

[21]童青春,吉永华.一类新型的抗菌活性肽——生物防御素(Defensin)[J].生命科学,1999(3):117-120.

[22]陈冰,吉永华.短肽蝎毒素的结构分类与功能特征[J].生物化学与生物物理进展,2001(1):44-48.

[23]Zuo Xiao-Pan,Ji Yong-Hua. Molecular mechanism of scorpion neurotoxins acting on sodium channels:insight into their diverse selectivity[J]. Molecular neurobiology,2004,30(3).

[24]左小潘.两种新型钠通道的分子克隆与比较药理学研究[D].北京:中国科学院研究生院,2005.