许胜:青年入伍,为革命奉献终生

口述人: 许胜

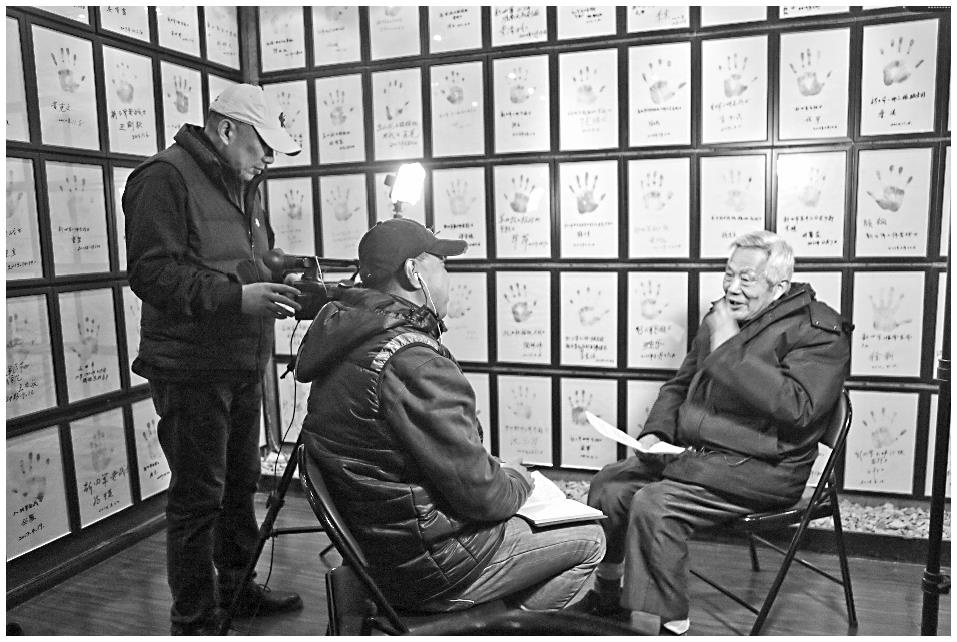

采访人: 薛刚

采访时间: 2019年1月17日

采访地点: 南京民间抗日战争博物馆

整理人: 王威、何沐阳、张若愚

许胜

【老兵档案】

许胜,男,出生于1926年7月4日,江苏省南通市人,毕业于中共南通县抗日民主政府创办的骑岸中学简易师范班。1944年9月进入新四军苏中公学,1945年1月调入新四军军部测绘室,1945年9月11日加入中国共产党。解放战争时期担任渤海军区副司令员宋时轮的秘书,1953年1月进入大连的中国人民解放军第一海军学校学习,1958年毕业并留校工作,历任学术研究科科长、大连海军学校训练部副部长、南通工业专科学校副校长、南通纺织专科学校副校长等职。经江苏省委批准,1983年提前离休。

【关键词】

苏中公学 新四军军部测绘室 宋时轮

一、深受抗日氛围熏陶 兄妹四人走上革命道路

我叫许胜,原名许日盛,日字就是每日的日,盛是财源茂盛的盛,这是父亲为我取的名,本意是让我从商做生意。后来我参加革命以后,自己改了名,叫许胜。许胜这个名字在部队是一个战斗口号,就是许胜不许败,这就是我名字的寓意。我老家是江苏省南通市的十总镇,我是汉族,生日是1926年7月4日,农历六月初十。

我家里有爸爸、妈妈、爷爷、奶奶,哥哥、弟弟和妹妹。我大哥叫许昶,1942年起从医,最后是苏州医学院毕业,专业是中西医结合,担任通州人民医院院长好多年。我是老二,我弟弟叫许昂,他也是革命军人,最后是在南京军区空军高炮8师副政委离休。我这个弟弟也是自学成才,既是书法家,又是画家,在上海乃至全国都小有名气。我还有一个妹妹叫许淑英,她是江苏省人大办公室秘书,曾经为江苏省一个女副省长当过秘书,最后回到南通,在南通市委组织部当科长,是科一级干部,现在也离休了。他们都是党员,我也是党员,一家兄弟姊妹四个都是党员。我爱人她家也都是党员,也是革命家庭,可以说我们是革命大家庭。

项目组访谈许胜

小时候我家里有16亩土地,1947年土改的时候又增加了四亩地,当时我父亲还做了两年小生意,是个小商人,上面给我家的鉴定是中农。因为时事动荡,生活有时拮据,所以我大哥从医挣钱,有了收入,基本上可以维持家庭的中农水平,生活还算过得去。

我从7岁上学上到11岁初小毕业,这期间学费不多,负担不大。初小是在村里上的,现在叫镇了,过去叫村,就是南通县十总镇(店)小学,现在叫南通通州区十总镇(店)小学。初级小学上了四年以后,辍学两年,在家随父亲学做小生意。

我们上学的时候,老师就给我们讲日军侵犯中国,我们不能做亡国奴,要抵抗这类的话。我当时高小的校长叫陆见齐

,他是一个教育家,是当地一个有名的教师。抗战爆发以后,当时好多爱国教师从南通下乡了,因为他们不愿意当亡国奴,不愿意给日伪军服务,就到了南通通州的乡下。1942年到1943年间,陆见齐聘请了很多从城市到农村避难的老师,成立了苏北试验乡村师范学校,办了有一年,后来因为日军“清乡”“扫荡”,被迫停

,他是一个教育家,是当地一个有名的教师。抗战爆发以后,当时好多爱国教师从南通下乡了,因为他们不愿意当亡国奴,不愿意给日伪军服务,就到了南通通州的乡下。1942年到1943年间,陆见齐聘请了很多从城市到农村避难的老师,成立了苏北试验乡村师范学校,办了有一年,后来因为日军“清乡”“扫荡”,被迫停

办了。

同年,南通县抗日民主政府又在骑岸乡下举办了一个骑岸中学。

骑岸中学有两个班,一个是中学班,一个是简易师范班,所以1942—1943年我就进入了骑岸中学简易师范班(简称为简师班)学习,学习了一年就毕业了,相当于现在的初中二年级。简师班离我家三里路,我没有住校,而是走读,早去晚回。我们这个学校的教育质量好,老师都是爱国的,有一个是古琴家,有一个是针灸的中医,古琴家有时候给我们弹琴,弹的有《十面埋伏》等很多曲子,听了蛮激动人心的。我们上学用的教材都是民主政府编的,有的也利用老教材。课程设置是比较丰富的,有算术,国文,物理,音乐,常识,还有一个政治课,当时也不是叫政治课,就是讲政治。

骑岸中学有两个班,一个是中学班,一个是简易师范班,所以1942—1943年我就进入了骑岸中学简易师范班(简称为简师班)学习,学习了一年就毕业了,相当于现在的初中二年级。简师班离我家三里路,我没有住校,而是走读,早去晚回。我们这个学校的教育质量好,老师都是爱国的,有一个是古琴家,有一个是针灸的中医,古琴家有时候给我们弹琴,弹的有《十面埋伏》等很多曲子,听了蛮激动人心的。我们上学用的教材都是民主政府编的,有的也利用老教材。课程设置是比较丰富的,有算术,国文,物理,音乐,常识,还有一个政治课,当时也不是叫政治课,就是讲政治。

学校里很少组织我们去街上进行一些关于爱国的思想教育和抗战思想教育的宣传,因为当时情况比较紧张,金沙、南通城里都是日本人的据点,我们都是打游击。那个时候我们就会唱抗战的歌了,唱歌是抗战宣传最流行的一种方式。“大刀向敌人砍去”这句话,我的印象很深。我们当时就住在老百姓家那个大院子里,给老百姓宣传抗战的活动。

二、弃笔从戎,投身革命事业

1941年新四军东进,进入我们江苏南通、如皋、海门、启东这几个地区,逐渐建立了抗日民主根据地,当时流传的有两句话,就是“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”。

这两句话在我幼小的脑海中打下了深刻的烙印。当时宣传队宣传活动进行得蛮好,到处举办一些小型演出,我们很多青年人都是在这两句话的影响下逐步走上了革命的道路。

这两句话在我幼小的脑海中打下了深刻的烙印。当时宣传队宣传活动进行得蛮好,到处举办一些小型演出,我们很多青年人都是在这两句话的影响下逐步走上了革命的道路。

新四军1师师长当时是粟裕,他的部队到我们南通地区以后,有一个宣传队,到处进行抗日救亡宣传活动。有一次在我的老家举行了一个演唱会,其中有一个活报剧

,叫《难女曲》。难女就是遭受日军欺凌的人,以这个难女为标准,编了三段歌剧,这个三段词很感动人,当地群众看了以后,都被煽动起来了,群情激奋,几十年以后我这脑子里还记忆犹新。剧情简单来说是这样的:第一段,这个难女哭诉说日军的大炮轰毁了她的家,打死了爸爸又拉走了妈妈,这是一段,当时还有歌配着;第二段,这个难女诉说道:叫爸爸也不答应,他已经牺牲了,叫妈妈也听不到妈妈的声音了,丢下了难女一人,到处凄惨地飘零。第三段就是新四军战士,对难女说:“哭啼有什么用处,来参加新四军,打走了日本鬼子,才是难女的光荣。”在这个情节下,那个女孩就参加了新四军,参加了抗日队伍。当时我们在场的人,包括我们青年,都感动地流泪了。在这个情况下,抗日救亡的思想在我的脑子里又加深了,“我长大了以后也要参加新四军,抗日救国”。

,叫《难女曲》。难女就是遭受日军欺凌的人,以这个难女为标准,编了三段歌剧,这个三段词很感动人,当地群众看了以后,都被煽动起来了,群情激奋,几十年以后我这脑子里还记忆犹新。剧情简单来说是这样的:第一段,这个难女哭诉说日军的大炮轰毁了她的家,打死了爸爸又拉走了妈妈,这是一段,当时还有歌配着;第二段,这个难女诉说道:叫爸爸也不答应,他已经牺牲了,叫妈妈也听不到妈妈的声音了,丢下了难女一人,到处凄惨地飘零。第三段就是新四军战士,对难女说:“哭啼有什么用处,来参加新四军,打走了日本鬼子,才是难女的光荣。”在这个情节下,那个女孩就参加了新四军,参加了抗日队伍。当时我们在场的人,包括我们青年,都感动地流泪了。在这个情况下,抗日救亡的思想在我的脑子里又加深了,“我长大了以后也要参加新四军,抗日救国”。

我是1943年8月参加革命工作的,在我的故乡抗日根据地骑石区担任小学教师。1943年8月到1944年8月这1年期间,日军经常“清乡”“扫荡”,在那种艰难情况下,根据上级的指示,我坚持了抗日教育和游击教学,敌人来了我们学生就分散,敌人走了我们学生就集中起来,继续上课,坚持了一年。

当时新四军在抗日军政大学第九分校的基础上建立了苏中公学,位于扬州宝应县。苏中公学当时有招生公告,在我们革命根据地内部传递,它的办学宗旨是为了培养抗战救国和建国人才。因而,我在看到公告后,于1944年9月1日,自愿申请进入苏中公学学习。当时我参加苏中公学,没有和父母讲,因为怕父母舍不得我离开家,我告诉他们说去开两个礼拜的会。父亲曾经给我们兄弟姊妹讲过,说他们这一辈没有什么金钱、家产遗留给我们,只能让我们读书,把我们培养长大,将来我们要走自己的路。所以最后我们兄妹四人在党的领导下都逐步走上了革命道路。

进入苏中公学后,我被编为第11队5班,一开始是当学员,后来领导看我的表现比较好,任命我当了5班的班长。苏中公学的课程设置和学习内容与简师班相比较为简单。它主要是政治学习,就是树立革命人生观。我在新四军学习的第一课就是学习毛主席《为人民服务》这篇文章,经过了几个月的学习,我们这些革命青年的脑海中树立了革命的人生观:当时要为了抗战救国,将来为人民服务,建设祖国为人民服务。

除政治学习外,我们那时候也有军事训练。基本上是按照新四军战士的标准,每天早上要出操,一个班一个班的集体吃饭;吃饭以前,指导员教大家唱歌,唱完歌以后吃饭,大家动作都很快,几分钟就吃完了。虽然紧张,但是大家很愉快,因为我们是在革命队伍里。当时发给我们灰色的新四军军装,一个灰色没有帽徽的帽子,臂膀上之前是没有新四军的臂章,后来才有。胸前也是没有标记,以后才有的。总共发了两套军装,两套换洗衣服,都是单衣,还有用土布做的袜子,有材料需要自己缝。从此以后,我便很少与家里通信,只是偶尔,因为战争年代不太方便。

三、行军打仗的先导——军部测绘室

出于抗战形势的发展,新四军军部要成立一个测绘室,专门绘制军事地图,供各级首长指挥和战斗部队应用。根据指示,上级决定从苏中公学4000多个还没毕业的学员中优中选优,抽调了20个男女青年,从事这个以绘图笔为武器的抗日救国的光荣任务。军部当时对挑选测绘的人是有要求的,要有一定的文化,字要写的比较好,政治上要比较优秀,也要有一定的数学基础。很荣幸,我被选中了,1945年1月15日就调往新四军军部测绘室。因此,我在苏中公学待了不到半年。当时,我们的绘图任务很紧张,绘出的测绘图供不应求,所以人手不够,上级又重新从部队调来20多个人,总共四五十号人。

新四军军部在天长、盱眙交界的地方,叫黄花塘。从盐城到天长这一段路需要经过敌占区,我们经过的时候有地方武装民兵护送。当时是四分区区委书记陈丕显从苏中到新四军军部那里去开会,他就带着我们20个人,通过了敌人的封锁线。

在新四军军部测绘室,上级把我们这些军事测绘员分了组,20个人编成两组,后来编成三组,我是第二组的副组长,组长来自南京,他一直从事测绘工作。一个组十个人左右,一个人画一张图。一开始,我们要学习相关知识,等高线、铁路、山、河流、村庄,这些位置都要学习。还有每个地方的名字,字要写得很清楚,绘制地图时间长了就能看懂。当然,我们是来不及实地测绘,主要就是利用缴获来的地图为基础。用专门绘图的笔和纸,在上面蒙写,其实就是临摹。这个纸一般根据地是没有的,由军部、后勤部准备,但也不够,主要是靠在国统区购买,我到淮阴那边的时候也去买过这种纸张,买这个纸是没有什么限制绘制的。一张图要花一个礼拜左右的时间,当时部队进军前需要我们的地图,地图大概是五万分之一比例绘制的,因为条件有限,不能再大了。一开始我们是用石版来印,设备很简陋,这些都是附近地区的地图,主要根据部队进军的需要,进军哪个地方,我们就先搞哪个地方地图。我的印象中,山东、江苏、安徽的地图最多,因为就在我们的活动范围内。

当时我们有个参谋领导,还有个协理员叫杨钊,他是南方人。他的政治动员很厉害,经常和我们讲:“你们年轻人,要记得红军。”我记得有还一句话,印象很深刻,就是我们革命不容易,好多牺牲,血流成河。

那时军部的生活条件也很艰苦,我记得还穿过自己弄的布条子做的草鞋。一天我们能吃三顿,偶尔改善伙食能吃到肉、面疙瘩。天长的老百姓和我们新四军的关系很好。我们住在杨庄,杨庄老百姓不多,但房子不少,我们跟他们打成一片,经常给老百姓扫地、打水、种地。当时军部附近都有保卫工作,比较严格,汉奸不敢在此地活动。

我们在军部,经常会见到新四军的最高首长。我见过陈毅司令,但是见过的次数不多,在山东开会的时候见过一次,还有一些其他首长。当时都是用代号来称呼他们的,比如1、2、3号或者501、502或者三零几。陈毅就是1号,或者501,政委是二号,参谋长是三号,不叫名字了。陈毅这个人脾气比较大,爱发火。宋时轮也是的,因为他们是军事干部,还有个陶勇,以后当了9兵团副司令。

我印象最深的就是陈毅听到抗战胜利之后的国共和谈期间叶挺乘坐飞机遇难出事故的时候非常的悲痛,后来陈毅同志在机关人员参加的追悼会上发言,纪念叶挺同志,他流泪了,大家也受了感动!陈毅表示叶挺的牺牲是很可惜的。虽然我记不得他的话,但是他对国民党很气愤,是很气愤的心情,动员我们要更好的抗战。当时咱们很多官兵都认为这是国民党的阴谋,但是陈毅并没有在会上讲这是国民党的阴谋。

在军事测绘室工作的期间,我还被发展为中国共产党党员。我的入党介绍人是军事测绘室的负责人鲍光良,他以后下到部队当连长牺牲了。还有一个叫徐舜(音),他后来接替鲍光良负责测绘室工作。我们那时候也是要写入党申请书的。我从调离苏中公学,到新四军军部,党员身份都是秘密的,直到1945年抗战胜利之后才公开了。原来我都不知道谁是共产党员,我在苏中公学的时候人家还问我是不是共产党员,我说我不是。后来在调离苏中公学到新四军军部这个过程中,我发现有几个同志到军区党委去转组织关系,我才知道还有共产党员,有组织关系。1945年9月11日,我被正式批准加入中国共产党,举行了入党宣誓,印象很深,为共产主义奋斗终生。入党后,党费就几毛钱,都是自愿交的,交多少都可以。

四、军民团结如一人谁能敌

日军投降的消息是突然传来的,当时我们心情高兴得都大呼小叫,大家情绪都非常激昂,我们胜利了,我们要接受日军的投降了。我们也搞了庆祝活动,和老百姓一起开庆功大会。春节联欢的时候我还演过小话剧,我演个老太太,虽然不会演,但我扎了个耳钉,大家笑死了,哄堂大笑。日军一投降,新四军军部马上决定北上接受日军的投降,当时国民党也想下山摘桃子夺取胜利果实,我们不给他摘。

于是我们北上到了淮阴城,可惜没有参加新四军打淮阴城的战斗,因为当时我在军部,一般不会直接参加战斗。打完淮阴城,我们继续北上当时我们军部对于北上是没有情绪的,但是底下的有些师,战士很多都是江苏苏南、苏北的,他们不愿意离开家,让他们去山东不太乐意,有些小情绪。在去山东之前,上面给我们讲过山东老百姓的一些风俗习惯,包括怎么和他们相处。因为新四军南方人比较多,到了山东很多地方不习惯。一个是吃,没有米,要吃面,还有就是很多习俗不一样。当时有两句话:反攻反攻,返到山东;口咬煎饼,手拿大葱。这是战士的情绪反映。我自己没遇到过,可能底下的士兵有这样的情况。这两句话在当时还很流行,因为南方部队到了那里都不太习惯,但我们时刻牢记,我们是人民子弟兵,要爱护人民,军队和人民之间是鱼水之情。我们每到一个地方都为老百姓打扫院子、挑水。我们行军的时候,到一个地方就有一些老太太给我们烧水,给我们洗脚。她们说:“我们家也有子弟在外面当兵,看到你们也等于是看到了我们自己的子弟。”我们对此也很感动。在我的印象中,不管是江苏的老百姓也好,山东的老百姓也好,对我们新四军、八路军都很热情。

山东有一个特别的现象就是在家的男同志不多,男的都去参军,参加革命了,大多数留守的都是家庭妇女。新四军有纪律,比如家里有妇女的,就不允许到这家去住。我有个小故事,解放战争期间,我给宋时轮司令当秘书,宋司令有个随身警卫员叫郁荣,当时长得很年轻,很帅。我们驻地有个女孩,是个“寡妇”,她丈夫去当兵生死未卜,结果有一次郁荣没有回部队住宿,在她家过夜了,第二天被宋司令发现,宋司令大发脾气,给他关了三天禁闭。其实宋司令还是比较讲情义的,要不然就把他枪毙了,有关这方面的纪律部队还是很严格的。

我们随着军部,行军到了山东临沂,驻在东北园。我们在临沂住了将近有半年左右,半年之后我们就又北上。1946年10月,我们从莒南县的石砬子出发,我记得这是一个山区,调离新四军军部,跟随宋司令到渤海军区。他当副司令,我就到渤海地方部队7师当参谋,当了三个月的参谋。7师属于地方部队,当时师长叫肖锋,

他以后当军长了。除了第7师,还有个11师。

他以后当军长了。除了第7师,还有个11师。

当时宋司令任渤海军区副司令,兼7师师长。正司令是一个老红军,

当时宋司令任渤海军区副司令,兼7师师长。正司令是一个老红军,

后来两支部队逐步升阶,在1947年2月,就把第7师和第11师组建成了华野第10纵队。我那个时候跟着宋司令当秘书,一直到上海解放。

后来两支部队逐步升阶,在1947年2月,就把第7师和第11师组建成了华野第10纵队。我那个时候跟着宋司令当秘书,一直到上海解放。

五、抗美援朝保家卫国

1950年6月15日,朝鲜战争爆发,金日成向我们请求支援,后来我们就开始入朝作战。那个时候我们南方部队的衣服很单薄,因为时间太紧迫了,还没换冬装。我们是从辽宁丹东过江入朝的,现在叫丹东,原来叫安东。入朝以后我们打的第一仗就是长津湖战役,打了50多天,非常艰苦,伤亡也很大。我们第9兵团,有15万多人,虽然我们胜利了,但是代价很大,包括伤亡、冻伤等因素,减员了4万多人。所以党中央毛主席表扬了我们3野9兵团,说我们完成了一个重大的战略任务,扭转了局势。

到了1953年1月,也是为了形势发展,当时党中央毛主席根据朝鲜战争的情况,陆军有基础,空军,海军的力量太弱,下达了一个指示:不单要建立一个强大的陆军,还要建立一支强大的空军,海军。要从部队调一批优秀干部来进行培养。当时我在9兵团司令部,为参谋长覃健当秘书,就把我选调到中国人民解放军第一海军学校

学习。

学习。

1953年1月16日,我从朝鲜回国,进入大连的第一海军学校学习,用的教材是参考的苏联,之后是我们国家自己编,有苏联顾问。后来随着1962年中苏关系的恶化,苏联顾问就撤离了。我们当时是海军学校的第二批学员,第一批是从高中毕业生调过去几个队,好像是四个队。当时大连第一海军学校的校长是萧劲光,后来的海军司令刘华清是副校长,张学思也是副校长。方强是我们的海军副司令,在我的印象中,他没去过我们大连海军学校,萧劲光是去过的,叶剑英元帅也到过海军学校。大连海军学校很有名,是我国第一所海军的学校,被誉为海军干部的摇篮,所有部队的舰长都是从那里走出来的。我从1953年1月一直培养到1958年7月,从预科一直学到本科毕业,我很感恩党对我的培养。因为我的学习和表现一直都比较好,被学校评为优秀学生,所以毕业之后就留校工作了,以后当了学术研究科科长,再以后又被提升为大连海军学校训练部副部长。1978年10月我从大连海军学校按照正团标准转业回到南通。

六、革命家庭 患难夫妻

我转业回到南通以后,开始负责南京工学院南通分院的工作,以后逐步升格,成为南通工业专科学校副校长,再以后又晋升为南通纺织专科学校副校长,我之后在此职务上离休。

1983年,党中央有个号召:全国要培养四化的人才,就是干部有四化的要求,就是革命化、年轻化、知识化、专业化。当时我57岁,便主动提出要让贤的申请报告,向党组织申请离休,最后经过江苏省委批准,同意我提前离休。

我和我老伴是患难夫妻,我们早在1944年就结婚了,当时没有举行婚礼,也没置办彩礼和嫁妆,我们就这么结合了。我们是在跑反中结合的,等于事实上的婚姻,组织上也承认了。那个时候部队里像我们这样的结合,是要和组织上汇报的,是要经过部队批准的。当时情况很紧急,我们受父母之命,我的父亲对我和我老伴以及我的大哥和大嫂两对新人说:“你们就不举行仪式了,结合在一起,将来就各自生活吧。”我老伴也是本村人,她和我同年,是1925年12月生人,叫陈玉。后来我去苏中公学的时候她就留在了家里,一直到上海解放,1949年7月我才回家见到了她。

我去当兵之前和我的爱人还没有孩子,等到上海解放,我爱人1949年2月参加工作,她1949年7月份到部队参军,后来才有了孩子,一共三个儿子。

我这一辈子,从小时候上学接受教育,接受革命理念,到后来去当兵抗战,去苏中公学,然后一直在部队里,实际上我的一生就是戎马生涯。军人的职业和经历给我带来了巨大的影响。34年的军旅生活对我锻炼是很大的,我就把我们人民军队当做一个革命熔炉,我在这伟大的革命熔炉里面,从1944年9月1日参军到1978年从海军转役到南通市工作,锻炼了34年。

我还有两点想要说的,一个是树立了正确的世界观和人生观:不管你干什么,要为人民服务,毛主席曾经讲过,为人民服务,我们八路军、新四军都是人民的队伍,我们所做的一切,都要为人民服务,这句话印在了我脑子里,不管是我离休以前,还是离休以后,都一样地要求自己。我概括了四个一样:在部队和在地方一样;在职和离休一样;人们知道还是不知道一样,我们不是为了给人家看的;还有授奖不授奖也是一样。

我的这一生,就是平平凡凡的一生,兢兢业业为人民服务的一生,我的一生概括起来有七个字三个词:三感谢、两幸、坚持。三感就是对党和人民感动、感谢、感恩;两幸是我们健在的抗战老兵既是战争年代的幸存者,又是中国特色社会主义和平建设和改革开放年代的幸福者;一坚持就是一生坚持为人民服务。为了更好地为人民服务,要坚持锻炼身体,有了好的身体才能更好地为人民服务。