孙立功:拿起笔作刀枪

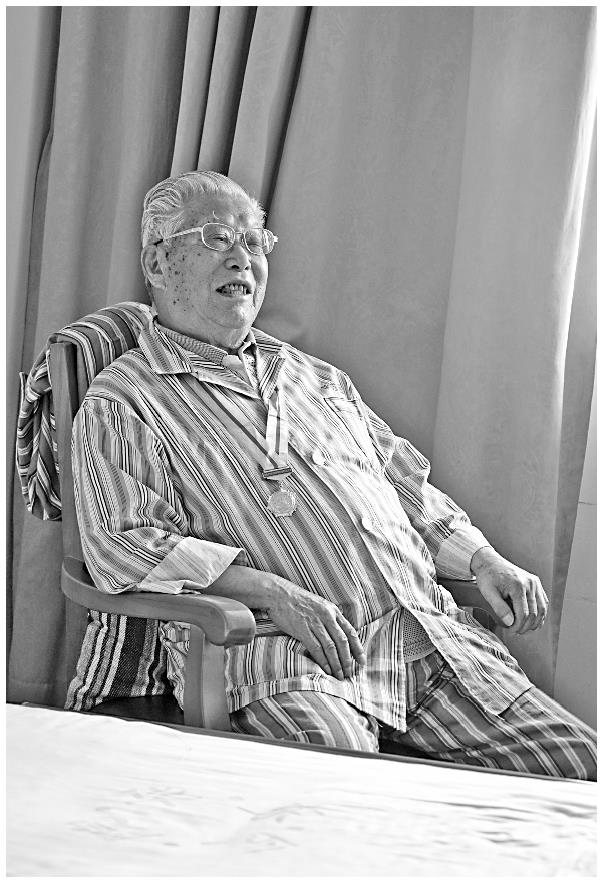

口述人: 孙立功

采访人: 王海滨、赵志清、夏洛宁、周启明

采访时间: 2019年6月21日

采访地点: 上海市华东医院东2楼14层骨科25号病房

整理人: 夏洛宁、冯真、赵志清、王金鑫

孙立功

【老兵档案】

孙立功,男,1927年1月出生,江苏睢宁人。1933年入学。1941年参加抗日救亡青年团,1942年5月参加新四军,分配在邳睢铜抗日根据地《团结报》社工作。1943年5月加入中国共产党。1945年,《团结报》合并到新四军第4师《拂晓报》,担任报社发行科科长兼淮北交通局发行科科长。为纪念4师师长彭雪枫同志牺牲一周年,奉命在泗县城筹建雪枫书店,担任书店经理。1946年7月,《拂晓报》社和雪枫书店撤出泗县城。9月,《拂晓报》奉命疏散人员,组建拂晓游击队,任游击队指导员、党支部书记,副教导员兼游击队指导员。11月下旬,与收容的10多名队员退进洪泽湖坚持。12月,奉组织安排回家打埋伏。1947年1月下旬宿北战役结束后,与《拂晓报》的四位同志,在南京棚户区埋伏下来。4月上旬,找到淮北地委。5月上旬,在南京、上海等城市从事秘密联络工作。10月,在淮北地委机关工作,任行政科长。1948年5月,负责筹建淮北新华书店。

1949年渡江战役前夕,调皖北区党委,承担皖北地区新解放城市的新华书店建店工作。1950年调上海,在新华书店华东分店任办公室主任。1954年至“文化大革命”开始,任新华书店上海发行所和上海市新华书店副经理。“文化大革命”结束后,负责中国大百科全书上海分社的筹建工作。1980年调北京,任中国出版对外贸易总公司副总经理。1983年调回上海,任中国唱片上海公司经理兼中国唱片社上海分社社长。1989年离休。

【关键词】

新四军4师 《团结报》 《拂晓报》

一、从《团结报》到《拂晓报》

我叫孙立功,1927年1月13日生,江苏省睢宁县人。我家离睢宁县城30里,叫桑庄,属于桑集区,现在的名字叫桑庄村。我家在黄河滩,黄土地,就是沙地,十年九旱。老百姓靠天吃饭。我的家庭土改的时候,定的是下中农,父亲和叔叔一分家,就变成贫农。我们这一代人出来了,因为1938年底我们家乡被日本人占领。徐州沦陷后,家乡被日军占领,学校不能办,我只读了五年小学,后来又读了三年私塾。

日本占领睢宁县之后,山东的八路军苏皖纵队组织一个陇海南进支队,打到我们那个地方。这个时候,我就和一些同学参加了抗日救国青年团,叫青救团。参加抗日的宣传。当时都是地下党领导的。1942年5月,我参加新四军。当兵的时间很短,就把我调到《团结报》

,《团结报》是邳睢铜抗日根据地印的。当时邳睢铜抗日根据地是新四军4师9旅活动的地方。《团结报》也就是新四军4师9旅和邳睢铜抗日根据地的报纸。我在《团结报》工作,是《团结报》培养起来的。那时候能到报社工作是稍微有一点文化的,因为我是小学读完又读了几年私塾。《团结报》开始是油印小报,后来改成石印,我就一直在那里工作到日本投降。

,《团结报》是邳睢铜抗日根据地印的。当时邳睢铜抗日根据地是新四军4师9旅活动的地方。《团结报》也就是新四军4师9旅和邳睢铜抗日根据地的报纸。我在《团结报》工作,是《团结报》培养起来的。那时候能到报社工作是稍微有一点文化的,因为我是小学读完又读了几年私塾。《团结报》开始是油印小报,后来改成石印,我就一直在那里工作到日本投降。

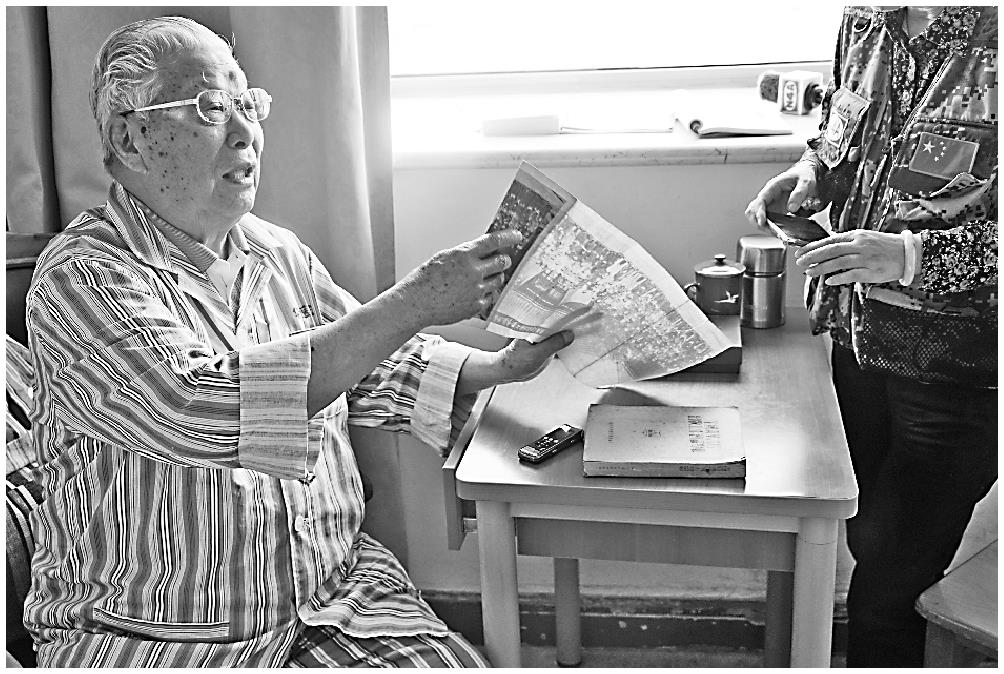

项目组访谈孙立功

我是1943年5月入的党。我到《团结报》工作是5月份,参加新四军是5月份,入党也是5月份。当时年纪小,还不够入党的年龄,那时候都很小。到了1945年日本投降抗日战争胜利前夕,我们邳睢铜抗日根据地和淮北抗日根据地合并。合并之后,《团结报》就与新四军4师的《拂晓报》

合并了。合并之后,我调到《拂晓报》,担任《拂晓报》的发行科长。那时候不单是发行《拂晓报》,还发行《新华日报》等好多报纸。同时,我还兼淮北交通局的发行科长,负责发文件,发政府机关的文件。

合并了。合并之后,我调到《拂晓报》,担任《拂晓报》的发行科长。那时候不单是发行《拂晓报》,还发行《新华日报》等好多报纸。同时,我还兼淮北交通局的发行科长,负责发文件,发政府机关的文件。

抗战时,我在《团结报》,1945年还评上一个分区的先进工作者。为什么评上先进工作者呢?是因为工作上的关系,主要是生产开荒。那时没有粮食吃,整风之后决定要自力更生。当时,由报社的一个经理带领我们一帮年轻人到古邳城河里开荒,种了粮食,那个收获蛮好的。后来,我们开荒队就被评了先进。

报社里的工作当时是很艰苦,就是几块钢板、几支铁笔,行军的时候有一个挑夫挑着就行了。后来形势稍微好了,1943年初改成石印,石印报,就在古邳北边的李湾住下来了。因为石印,你有机器,还有工人,不是一个担子能挑走的,就在李湾住了很长时间,开始出这个石印报。石印报,我干什么呢?写字,用很小的毛笔,蘸着药水,在这个药水纸上写报纸小字,5号字那么大小,就写那个字。写好字之后,把这个药水放在石头上,等它烂掉然后才能印东西,石印是这样印出来的。

活字印刷是木头刻的,这个是石印。石印就是石头的石。因为用的是药水纸加上毛笔蘸那个药水写报,写好报纸后跟那个排字一样的。排好了,编好了,一版一版的,把这个药水纸放到石板上。把它腐蚀。东西转到石板上,然后才能印刷。工人都是临时从徐州找来的。我调到报社的时候,当时一批小青年主要是靠几个老的培养。当时社长梁浩

原来是新四军4师9旅27团的政治处主任。欧远方

原来是新四军4师9旅27团的政治处主任。欧远方

后来当了安徽省委宣传部长、社科院的院长。欧远方很有名气,是才子,由他具体负责报社的工作,年纪也不大。还有一个叫苗卉村,我们叫他老苗。他自己研究的写字,直接用药水写,药水就是墨,他写出来和在药水纸上写是一样的,他教我们怎么写。那个字很小,5号字报纸字,很小,就这样练出来的。

后来当了安徽省委宣传部长、社科院的院长。欧远方很有名气,是才子,由他具体负责报社的工作,年纪也不大。还有一个叫苗卉村,我们叫他老苗。他自己研究的写字,直接用药水写,药水就是墨,他写出来和在药水纸上写是一样的,他教我们怎么写。那个字很小,5号字报纸字,很小,就这样练出来的。

《团结报》是油印或石印,战局紧张就变成油印,战局稍微好一点就变成石印,一直坚持到日本投降。

1945年11月,淮北地委和4师再次进入泗县城后,为了纪念彭雪枫师长牺牲一周年,决定办一个出版社,办一个书店,书店名字就叫雪枫书店。我就在泗县城筹办雪枫书店。雪枫书店当时在淮北解放区来讲是第一家我们党办的书店。这个雪枫书店我写过一篇回忆雪枫书店的文章到出版史的书上。从那个时候开始,由搞报纸到搞出版社,接下来搞这个书店。那时候,出版集中在新华书店,没有什么另外的印刷厂,都在一道的,编辑、印刷、发行都在一起的。我开始筹办了雪枫书店,以后又筹办了淮北新华书店。江淮区党委成立的时候,筹办江淮新华书店。江淮新华书店开始在宿县,现在的宿州市。后来蚌埠一解放,就跟着部队到蚌埠办了一个江淮新华书店。渡江战役之前,江淮区党委撤销,我们并到皖北区党委,我又奉命去筹办皖北新华书店,皖北新华书店1950年搬到了上海。

二、几块钢板几支铁笔照样打日军

我这个人也算是很幸运的。抗日战争我在《团结报》,解放战争我在《拂晓报》。战争年代,报纸是属于保护单位。所以,我虽然1942年参加新四军,抗战的时候没有放过一枪,没打过仗。苦头也吃的。那就是日军一来“扫荡”,邳睢铜地区小,到处跑,围着岠山转,就是邳州的岠山。

那时候日军一“扫荡”,我们就围着岠山转圈子,苦头是吃足了,两条腿吃苦头。吃饭不行,那时候邳睢铜很苦。都是吃黑豆,山芋叶子一起吃,就这个吃苦了。打仗没有出生入死过,一行军,报社都是部队保护的。

我们报社虽然不打仗,比打仗还厉害。这是彭师长讲过的。《团结报》当时人不多,只有六七个人,就是几块钢板、几支铁笔。白天是不能干的,都是晚上干,夜里干的。白天要行军,要打仗要躲“扫荡”。就是晚上可以刻钢板搞油印。我刻过钢板,搞过油印,干过发行,做过采访。那时候一个人要干好多事,不可能那么专业,反正有需要就干。我干的时间长的是发行工作。那时候发行工作很困难,要把报纸送出去,都是很冒险的,都是武装部队送的,叫兵站。那时候交通局不叫交通局,叫兵站,就是兵站送报的。

我也送过报,那时候邳睢铜军分区、地委和联防办事处的,都是我自己送。那时候发行的人少,在《团结报》主要是搞这个。后来《团结报》的发行和交通局合并叫发行股,兵站改成交通局。我这个发行股就和交通局的发行股合并在一起了。后来到了《拂晓报》,我还是搞发行科,就是这样下来的。解放战争,我苦头吃足了。打了不少仗。两次全军覆没,我也做了九天的俘虏。

抗战时期,我从来没打过仗。日军一“扫荡”,就要跑。邳睢铜根据地很小,就邳县、睢宁县、铜山县三个县,紧挨着徐州。那个地区非常重要,兵家必争之地。徐州有上四郡下四郡,上四郡就是丰沛萧砀,下四郡就是邳睢铜灵。所以日军当时非常重视,三天两头下来“扫荡”。一“扫荡”,我们就沿着岠山转。县城都是日军,就是在农村里活动,范围很小。

日军追我们的时候,经常会遇到险情。有一次,我们被日军包围,追得很厉害,没办法。当时我们几个年轻人,我那时只有十五六岁,还有好几个同志也都是十六七岁,还有一个还小的只有11岁,当时领导怎么办呢?你们跑不动了,到老百姓家里藏起来,我们都到老百姓家里藏起来,后来敌人撤退了再回去,经常是这样干的。故事很多,那时吃的很艰苦,都是在老百姓家里吃派饭的,自己又没有食堂。笑话很多,我们那时也不懂,比如说古坯北边农村里面有个习惯,农村里面洗脚盆、小便盆都是个黑盆,用过了,晒在那个地方,我们这些小孩子不知道,拿这个东西去打饭都有的。

我到现在记忆很清楚的,就是我们那个27团的政治处主任也是军分区的政治部主任梁浩,是广西人,少数民族的。当时跟我们报社有一个叫李静如的女编辑结婚。梁浩同志非常朴素,非常和气,我们这些小孩子就跟他开玩笑,玩笑开多了,就写打油诗,凡是报社的人都会这样。那时候星期六制度,夫妻团聚只有星期六。我们给李静茹同志写打油诗:听说你要来,不敢吃蒜苔,害怕臭了嘴,我爱。还有什么:月上柳梢头,人约黄昏后,怎么还不来?求求。那时候非常好,高兴得很。

日军追着我们,是撤退,不是逃跑。我们没有枪,就是钢板、笔。我们在那里工作的人没有枪。那时候有枪的,只有社长、总编辑加上交通员。交通员有枪,一支步枪。我真正拿枪是一参军的时候,拿过枪,发一支步枪,我只干了两个多月,就调到报社了。

那时候好像也不大知道害怕。那时候主要是部队保护下来,不怎么害怕。四周都有部队,都掩护着我们。日军一下来“扫荡”,都是跟着部队走,我们没有自己行动,都是跟着部队。

有一天我在梨园子,说是一个条件比较好的,人家说给我们吃面条,高兴得不得了,我拿着一个盆就去打面条了,这是常有的,这个笑话多了。一直到解放战争,打开泗县,我当时跟王在阳、王风武、张作应一起到泗县,战斗结束到泗县。一到那个泗县城里,一看那个国民党县政府里头的沙发,皮沙发皮都没有了。皮弄哪去了?都给战士割掉了,割掉这个皮,一人放在这个背包的后头,可以防潮吗?笑话多得很。打下蚌埠,跟着我的一个警卫员,把人家鞋油当牙膏用的都有。笑话多得不得了,没办法。抗日战争,你要让我讲再精彩,我讲不出,我没打过仗。

报纸印出来以后,前线战士看到报纸,是一种鼓舞。去送报的时候,都有人护送,都是部队驻地。我主要是给当时的地委领导送报,背的报纸不多。

我们驻地和彭师长他们的大王庄不在一块。新四军4师的根据地分两块,一个路东,就是皖东北;一个路西,就是豫皖苏。新四军在与国民党破裂之后,1942年3个月的反顽斗争,路西失败,我们4师撤到路东,路西的豫皖苏根据地被国民党占领。1944年,中央决定恢复豫皖苏根据地,彭雪枫同志带着部队西征,在河南的八里庄牺牲。我们《团结报》是在彭雪枫同志走了之后,跟《拂晓报》合并的。当时《拂晓报》一分为二,一部分留在原地作为淮北根据地淮北区党委的机关报,一部分跟着4师西征。留下的主要是邓岗社长领导下的一批人,再加上原来上海的一批技术工人,这个都留下来了。因为机器不能搬走,人是都走得差不多了。我是接替原来《拂晓报》的发行科长钱申夫。钱申夫是《拂晓报》1938年一开始办他就在的,是最初办《拂晓报》的老人。最初办《拂晓报》就是四五个人,后来到八九个人。钱申夫是那个时候参加《拂晓报》的。我是接替钱申夫担任《拂晓报》的发行科长。钱申夫被调到福建去了。

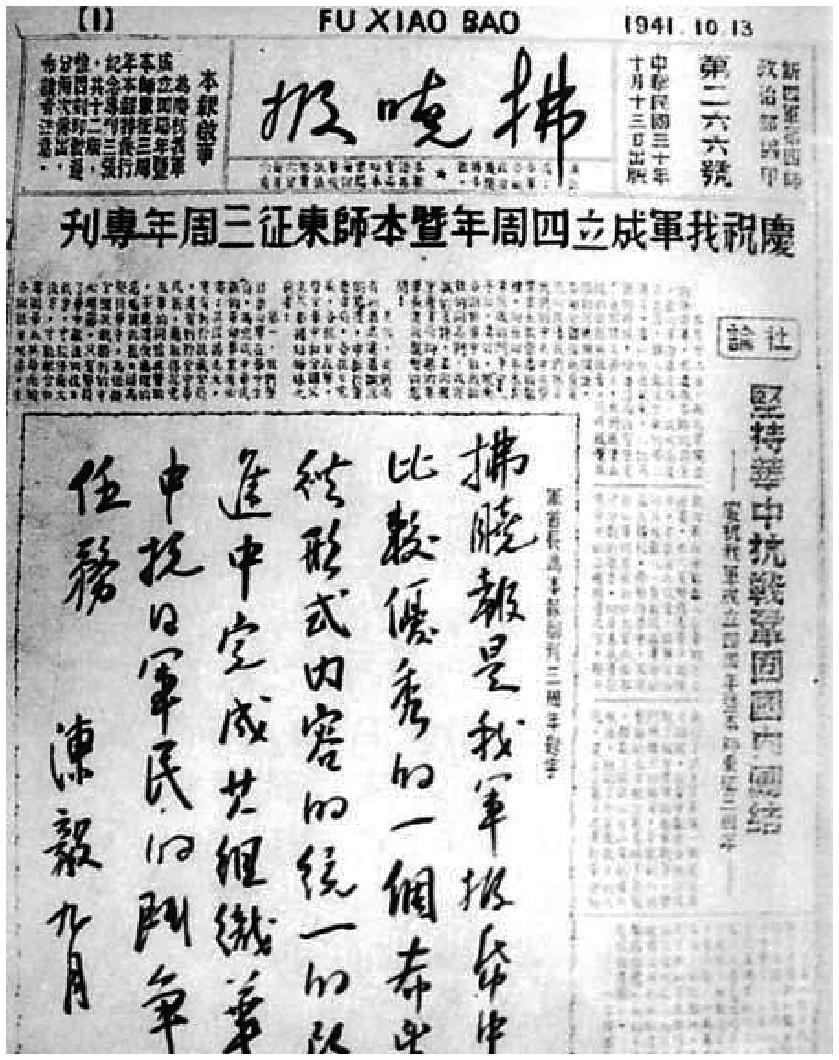

1941年10月13日《拂晓报》

那个时候,我们一开始并到《拂晓报》,并没有进泗县城,是在洪泽湖边上。在半城和大王庄都是一道的,后来才进的泗县城。以后从泗县城撤出来,仍然回到大王庄。《拂晓报》有一些物资装船在洪泽湖里头,我就在岸边上。后来青阳给国民党占领,我们转移到泗阳县。就在龙集、天集一带,都在湖边上。以后变成拂晓游击队,才跟着泗阳县委打到归仁集以北这一带去了。大概就是这个情况。所以大王庄我很熟。

三、坚持淮北游击战

1946年7月,国民党大举进攻淮北。部队从泗县城撤出来,我们《拂晓报》和雪枫书店都跟着部队一起撤出泗县。7月份撤出来的,到9月份淮北大部分地区都给国民党占领了。报纸不能出版。9月份,组织上决定停刊,报纸不出了。一部分记者由社长邓岗带着跟着部队行动,还有一部分人上船进了洪泽湖,由副社长欧远方带领,到洪泽湖出电讯报。

当时,《拂晓报》剩下的人主要是上海人。好多技术工人都是上海的,这一批人是宝贝,走了之后就招不回来了。当时组织上决定把这批人成立一个游击队,就由我负责,我是游击队的指导员兼党支部书记,参加游击队的是48个人,都是技术骨干。这48个人组成的拂晓游击队开始也是属于保护对象,跟着军分区一起活动。后来,就把拂晓游击队交到地方,给泗阳县委。

当时,《拂晓报》剩下的人主要是上海人。好多技术工人都是上海的,这一批人是宝贝,走了之后就招不回来了。当时组织上决定把这批人成立一个游击队,就由我负责,我是游击队的指导员兼党支部书记,参加游击队的是48个人,都是技术骨干。这48个人组成的拂晓游击队开始也是属于保护对象,跟着军分区一起活动。后来,就把拂晓游击队交到地方,给泗阳县委。

1946年11月24日,淮北撤退。淮北撤退损失很大,当时撤退是错误的,不应该那么急急忙忙撤退。撤退之后,光县委书记、县长就牺牲了十几个,几千人困在洪泽湖里。我们那个拂晓游击队开始是在泗阳坚持的,主要是跟土顽打,归泗阳县委指挥。到淮北撤退,我们是跟着部队走,部队决定要我们也撤。撤到运河边上,被国民党打回来了,堵回来了。我们拂晓游击队当时已经和泗阳县教导队合并,80多个人。撤退回来之后,到泗阳县境内,就被国民党的广西军包围,一下子就打散了。牺牲了好几个同志,大部分都是被俘,被俘的人都关到宿州集中营,一部分人被国民党留下来当兵。战斗的时候,我是逃出来的,带了几个人冲出敌人的包围。战斗结束,又回去收容了11个人。那时老百姓好,都把我们的人藏起来。收容11个人带回到洪泽湖,就在洪泽湖坚持。因为那个时候,整个洪泽湖都被国民党军包围了。进去几千人,2000多人将近3000人,都是临时撤进去的,没有衣服,没有粮食,很难坚持。

当时,临时由姚克

同志负责,姚克当时是地委联络部长、城工部长。他是退到洪泽湖去的最高领导,大家都推选他担任工委书记,成立一个洪泽湖临时工委。当时的主要困难是人太多,没有粮食。开始是吃藕,洪泽湖藕很多。藕吃光了,就吃莲蓬子。最后就吃鱼,那个鱼很大,带一支步枪,探条把它钩弯挂在竹竿子上一拖,就捉到鱼了。但是,吃鱼真是难,因为没有油没有盐。到12月,实在坚持困难,天冷了。工委决定组织突围,又要我带一部分人武装突围。我带回洪泽湖游击队的十几个人,加上一部分地方干部,夜里用小船送到浅水的地方。我们涉水上岸,一上岸就被国民党军包围,等于全军覆没,全部给抓去,逃掉的不多,关在青阳监狱。后来给国民党杀掉了好几个同志,都是邳州人。后来,我带了一个人冲出来了,叫许国富,也是邳州人。冲出来之后,没办法,找不到部队,我就叫许国富回家了。

同志负责,姚克当时是地委联络部长、城工部长。他是退到洪泽湖去的最高领导,大家都推选他担任工委书记,成立一个洪泽湖临时工委。当时的主要困难是人太多,没有粮食。开始是吃藕,洪泽湖藕很多。藕吃光了,就吃莲蓬子。最后就吃鱼,那个鱼很大,带一支步枪,探条把它钩弯挂在竹竿子上一拖,就捉到鱼了。但是,吃鱼真是难,因为没有油没有盐。到12月,实在坚持困难,天冷了。工委决定组织突围,又要我带一部分人武装突围。我带回洪泽湖游击队的十几个人,加上一部分地方干部,夜里用小船送到浅水的地方。我们涉水上岸,一上岸就被国民党军包围,等于全军覆没,全部给抓去,逃掉的不多,关在青阳监狱。后来给国民党杀掉了好几个同志,都是邳州人。后来,我带了一个人冲出来了,叫许国富,也是邳州人。冲出来之后,没办法,找不到部队,我就叫许国富回家了。

我潜回地方,找不到部队,就跑到南京。1947年宿北战役刚刚结束,2月份我逃到南京,在南京下关五所村,那是个贫民窟。原来都是地主、还乡团在那里的,后来国民党一打到淮北,这地主都回去了,都成还乡团了。正好我们淮北、淮南的干部逃到南京,都在那里。那个地方没人查,没人管。我们又没有证件,在贫民窟。一到南京下关五所村,很多都是淮北、淮南两淮逃去的干部。一下子就认识很多人。很多人在那儿,怎么办呢?靠出苦力。有的挑水卖,有的砍柴卖,有的在长江边码头上做挑夫。赚了钱就那么混。4月份,从国民党的报纸上看到一条消息,说是共匪饶子健、赵汇川部在洪泽湖被消灭了。我们那个时候,在南京看报纸,要反着看,不能按照上面看,当时就知道,我们部队打回来了。4月份,我们商量决定我回洪泽湖找部队。回到洪泽湖,找到部队,本来想在部队里蹲下去,苦头吃足了。结果不行,组织上又派我回上海、南京。回上海、南京干什么呢?去找邳睢铜地区的、淮北的逃到南京、上海的干部。那时候,淮北的形势已经比较好了,好几个县已经建立了我们自己的政权,急需干部,要一部分滞留在苏南的干部回去。淮北地委给我一份名单,我就开始做秘密联络工作。一直干到10月份。10月份,把这个秘密联络工作移交给陈新燃。陈新燃是睢宁县的副县长,当时他逃在苏州。移交给他之后,我就回地委担任地委行政科科长。到1948年形势好了,又把我弄去办书店。大概我的解放战争历史,就是这一段情况。

因为这个,我在“文化大革命”中吃足了苦头。因为我从南京回淮北的途中,给国民党盘查查到了,关了九天,是军属把我放掉,帮我逃掉的。我是夜里化装成老百姓走,给他们盘查的,关在一个老百姓家里,这个老百姓正好是我们一个军属。他两个儿子都在泗阳部队里头。一谈到这,两个老人,老夫妻,就想办法帮我逃,他们帮助我走掉的。花了四块钢洋,买通他的侄子,他侄子是乡队的小队长。这个事情,当时被捉,他们又找到这位老大爷,把事情搞清楚了,我马上问题都解决了,做出结论了,没问题了。1955年审干,不是有个审干运动吗?左得要命。一审查就说我,你那时候为什么不去找部队?你要逃到南京去?就挂了一个尾巴,叫思想动摇。因为思想动摇,就不能当党委书记,所以我在新华书店后来干了20年,就一直不能当党委书记。1989年中宣部出版局出了一本书,为搞出版工作30年以上的老同志立一个小传。新华书店党委也给我写一个小传,这时候我已经调出新华书店了。标题叫什么呢?叫《坎坷一生 追求不止》

,对我这个人做这个总结。20年的审干审查,给你留了一个尾巴,留着尾巴是很讨厌的,我下面这些干部都提不起来了,把人家给压住了。“文化大革命”时,上海不得了,“打倒大叛徒孙立功”的大标语是从永安公司楼上到楼下挂着的,苦是吃足了。但是老同志、新华书店老人对我都非常好。我被他们关了40多天,关在地下室,审查,全靠老同志帮助。“文化大革命”前,新华书店一下进来600多小青年。还到体委去学那个掼沙包什么的。两帮人,一帮人在这儿拉着我掼到那里,再掼回来。这样子掼我,头都给掼破了。新华书店同志知道我“文化大革命”苦头吃足了,对我都很好。我这一辈子,欣慰的事情很多,遗憾的事情也很多。我过得还是有声有色。我今年已经93岁了,老同志现在像我这个身体没有了。我现在头不昏眼不花,思路还是很清楚,记忆力也没有完全减退。

,对我这个人做这个总结。20年的审干审查,给你留了一个尾巴,留着尾巴是很讨厌的,我下面这些干部都提不起来了,把人家给压住了。“文化大革命”时,上海不得了,“打倒大叛徒孙立功”的大标语是从永安公司楼上到楼下挂着的,苦是吃足了。但是老同志、新华书店老人对我都非常好。我被他们关了40多天,关在地下室,审查,全靠老同志帮助。“文化大革命”前,新华书店一下进来600多小青年。还到体委去学那个掼沙包什么的。两帮人,一帮人在这儿拉着我掼到那里,再掼回来。这样子掼我,头都给掼破了。新华书店同志知道我“文化大革命”苦头吃足了,对我都很好。我这一辈子,欣慰的事情很多,遗憾的事情也很多。我过得还是有声有色。我今年已经93岁了,老同志现在像我这个身体没有了。我现在头不昏眼不花,思路还是很清楚,记忆力也没有完全减退。

四、参加开国大典

我有一样东西,很有意义,这是被人借去刚给我送回来的。这个是怎么回事呢?这是1949年北京刚刚解放,那时候叫北平,中央召开一次全国新华书店出版工作会议,我们华东区的15个代表,有14个现在都不在了,就剩下我一个,这是当时的一个合影,是很珍贵的了。这个照片上都是名人。所以我这个人的一辈子,比我们那些战友幸运的事情多,欣慰的事情多,遗憾的事情也很多。我1949年的10月1日去参加这个会议,参加了开国大典,天安门开国大典观礼的,朱总司令参加这个会议的。这个会朱总司令参加的,那是不得了的,大家高兴得不得了。10月3日开会,朱总司令参加,10月18日下午毛主席接见,地点是在中南海的颐年堂。这是我一辈子最难忘的事情,是我那些老战友都没有的,我算是幸运的。那个时候的感情不一样,一个农村的孩子出来,能够到北京那是很不容易的。在部队来讲,能够见到朱总司令,能够见到毛主席也是不容易的。能够参加开国大典,这是我一生中最欣慰、最幸运的地方。很多我的老战友没有这个经历。当时参加会议是分大区去的,华东区新华书店的代表15个,宣传部的两个,山东宣传部、皖北宣传部两个。正式代表都接见了。朱总司令的报告,好多名人的讲话都有,出了一本专辑。这是今天上午他们才还来的,也是借去用的。

我搞了一辈子的出版,从书籍一直到出版音像。我为什么能够决心在出版系统干一辈子呢?就是因为参加这个会议。这个会议,总司令有一个报告,听了之后非常感动。我才认识到我们党重视出版工作,也认识到出版工作的重要性。从那之后,我就下决心在出版系统干一辈子。尽管受到很多折磨,没有动摇过。“文化大革命”时,我在上海,作为新华书店头号走资派斗了10年,10个区10个县都拉去斗过。但是,我始终没有想不干出版工作,还是干!“文化大革命”后,我就去参加中国大百科全书出版社的筹建工作。中国大百科全书出版社,这是中国第一次有自己的大百科全书,很不容易。是中央编译局的副局长姜椿芳同志,那是个老地下党党员,关在秦城监狱,他决定要搞中国大百科全书出版社。出来之后,就找人,写报告,经过邓小平批准,决定搞中国自己的大百科全书,成立这个出版社。我去参加筹建中国大百科全书出版社上海分社,我在这里参加筹建工作三年。1980年,中央又把我调到北京,去负责筹建中国出版对外贸易总公司,又在北京工作四年,把那个总公司和分公司都筹建好,五个分公司。我一个人在北京,年纪大了不行,后来组织上同意我回上海。因为上海市委已经分配我工作了,叫我到《新民晚报》。当时中央广播事业管理局有我的老领导,一个是周新武,一个是邓岗,邓岗就是《拂晓报》的社长,一定要我去搞音像出版,叫我筹建中国唱片上海公司。那时候出唱片出盒带,主要是在上海。就筹建这个公司,一直干到离休。所以我这一辈子就是干了出版工作。